注:本文为艺术档案网专稿,媒体转载请注明来源。

西方生物艺术简史(1933-2018)

——新伦理艺术运动

文︱张海涛

生物艺术(BioArt)是以生物组织、细胞、活体及其生命状态为对象的艺术实践,艺术家借助生物技术,如基因工程、生物组织培养技术等,在实验室、工作室或艺术空间创作生物艺术作品,来表达思想与观念。生物艺术是一场国际化的艺术运动,也是当代艺术脉络下发生与发展起来的科技艺术,他与插电的数字虚拟艺术、人工仿生艺术、物理转换艺术一起成为新型的实验艺术或未来艺术的类型。由于生物艺术的生命元素为碳水化合物构成,因此也被称为不插电的湿媒介艺术。因时代的发展,科技介入程度和方式的不同,生物艺术也有广义与狭义之分。广义的泛生物艺术出现在上个世纪30年代初,但没有出现生物艺术的定义,而生物艺术的概念出现在1997年左右。生物艺术是对科学和哲学的寓言性思考,探寻物质的本质,揭示生命存在的意义,也借其他生物的生命状态和生态特征隐喻人类存在的价值;同时,人工化的生物艺术的基因杂交、转基因、克隆、人机合一技术下的艺术也直接反映出科技与自然、人本主义与科学主义之间的冲突,以及带给人类新的伦理关系的冲击和自然生态的破坏;甚至在未来生物技术的创新之下,如人类永生将改变社会所有的结构和伦理关系,改造神创论的思想崇拜,由神造人、自然造人向人造人的新思维转向,打破查尔斯·达尔文所倡导的自然进化学说;这场新的技术革命也将引发政治的阶级权力变化、经济利益的竞争、对社会结构的改变、对宗教信仰的反思以及战争模式的重新洗牌。科技是一把双刃剑,科学家和艺术家应该站在人类未来普世价值观的视角看问题,不能以个人名与利出发,权衡利弊,坚守知识与权利拥有者的道德底线。尤其是艺术家面对不利于甚至危害生物与生态的生物技术,首先要判其利弊,也可以借用生物艺术进行强烈的批判。

目前诸多生物艺术的相关资料,都很碎片化,缺少逻辑和历史脉络。生物艺术是历史较短的媒介,因其触及到伦理问题,所以依然发展缓慢。目前在国内外生物艺术家的比例仍然最少,国外的大学有实验室或研究所,如:澳大利亚的西澳大学里有艺术家奥隆·凯茨(Oron Catts)组建的生物艺术实验室Symbiotic A(共生A)、纽约视觉艺术学院生物艺术实验室,国内几乎没有建立这个专业,只有个别学校自己开设工作坊,如中央美术学院数字媒体工作室研究生“生物设计”的课题、清华美术学院信息艺术设计系举办Bio-material生物材料设计工作坊。生物领域的作品虽敏感,但也有很多的生物艺术作品比较平和,具有形式感和艺术本体的审美价值,其两面性也正是它有价值的地方,艺术本身就是站在时代前沿提出新的问题。从另一个视角来说,生物艺术关注的又是另一个层面永恒的话题:即生命存在的积极意义,甚至触及政治、战争、宗教等问题。

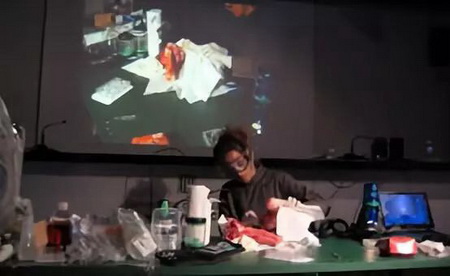

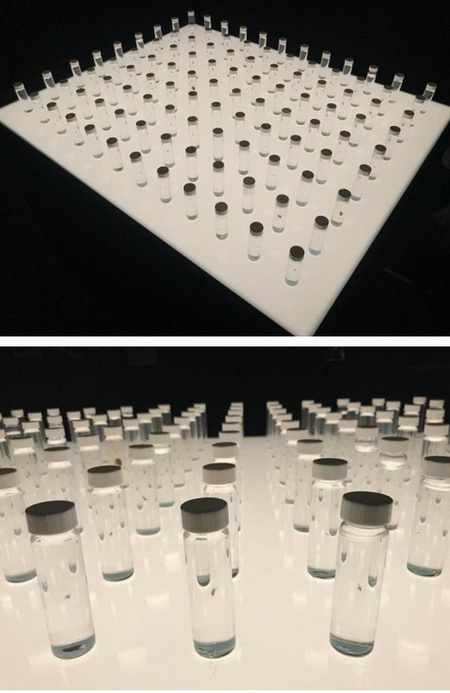

▲ 纽约视觉艺术学院(SVA)生物艺术实验室

生物艺术Bio Art定义

如果说18至19世纪是物理科技的时代,这两个世纪第一次和第二次工业革命改变了人类的生活方式,翻天覆地的影响了全世界的各个领域;20世纪是电子技术的时代,世界的信息化空间越来越具有同时性,经济、文化也逐渐全球化;那么21世纪将被称为生物技术的时代。1858年,达尔文提出进化论成为现代生物主义的发端,然而他的自然演化学说在短短的100年后由于人工生物科技的高速发展将被颠覆,基因学将加速改变他的自然演化学说,成为转化和创造新生命的技术媒介。20世纪50年代DNA被发现后人类进入了分子生物学时代,艺术与基因工程相关的人工组织培养、克隆和转基因等生物技术相结合,在这样的技术背景下逐渐产生了生物艺术的媒介类型,表达生命意识、生态、人文伦理等哲学思考。

1953年,美国生物学家沃森(Watson James Dewey 1928-)和英国生物物理学家克里克(Crick Francis Harry Compton 1916-2004)发现基因DNA的双螺旋结构(二人获1962年诺贝尔生理及医学奖),人类已经解开生命本源组成的密码。跨进21世纪,基因组学、蛋白质组学、转录组学、克隆、转基因工程和技术等都成为最具争议的领域。

1997年,“生物艺术”的概念由巴西裔美国生物艺术家爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)在创作作品《时间胶囊》(Time Capsule)时第一次提出。1999年创作了针对相应变异的DNA序列进行分析和解码的作品《创世纪》(Genesis);2000年他又创作出世界上首件转基因哺乳生物艺术作品《绿色荧光蛋白兔阿尔巴》(Alba),影响了全世界的文化艺术。他创作的这件转基因艺术作品引起全球性关注,卡茨也成为生物艺术的先驱。卡茨一系列作品探讨关于生物等级的政治意识形态及社会伦理问题。

卡茨对生物艺术的定义:生物艺术是当代艺术的一个新方向,艺术家试图用它去探索形成生命的全过程。生物艺术具有以下特征:改造生物材料,使之改变原先固有的外形和行为;非常规甚至颠覆性地使用生物工具;在常规或非常规环境下,创造或者改造有生命的有机体。虽然简短,但其中有一个关键词,那就是“生命”,生物艺术是建立在生命上的艺术形式。具体来说,它是以生物为属性和原料进行创作,或者改变一个物种的器官,或者创造一个拥有新特质的生命。而这里的“生命”是一个很大的概念,从一个细胞到哺乳动物,它全部涵盖。

▲ 凯瑟琳·查默斯(Catherine Chalmers)作品

▲ 2001年,一只“背上长着人耳朵”的老鼠在北京举办的国家“863”计划十五周年成就展亮相,名噪一时。这只“人耳鼠”培育自上海交通大学教授、交大附属第九人民医院副院长曹谊林之手

生物与生命存在的意义及关系

艺术家表现生化变异现象多是对现实中科学家实验案例或理论进行艺术媒介、语言的转换和再想象(如通过绘画、标本、装置、网络虚拟等媒介方式),表达对现实、未来的生存感受和观念的反思。他们的艺术样式、表象只是体现一种争议性现实状态,艺术家考量这一现象时不一定是倡导这一实验的观点,更多的是提出这一困惑的话题,唤起大众对这些现实、未来新事物的关注和警示;而科学家更多是真实试验的实证者,他们见证着人类发展的变化;艺术家给他们提供的艺术想象空间,可能改变科学家的认知、行动,引起社会的讨论,这是艺术的力量,也是艺术价值和功能的体现。物种如何生存、变异、基因转变、克隆有机生命是人类讨论的焦点,对于这些焦点争论中物种变异后医疗上的实用性是有现实意义的,然而对人类冲击最大的是伦理和心理的影响。

▲史塔克(Gerfried Stocker)+莱因哈德·内斯特尔巴赫(Reinhard Nestelbacher)创作的《GPF Pixel》

生物艺术也是生命艺术。当今全球化时代以经济利益的现代性作为主流价值标准和发展目标,未来生物艺术的变革也会加速经济结构的突变,如经济阶层的分化。工业信息化带来的强权利益,致使精神文明和生态文明遭受空前的迫害、人工的物化消费致使生物生理上的变异、不明症状的暗物质侵袭、高科技的生化和数字变异带来的弊端,让我们面临着各种新的生命、病症和新的死亡方式。大多数人享受活着的乐趣及时行乐,另有一些主导文明发展的少数人孜孜不倦地探求自己的永恒性价值,对生命精神的永恒追求再度成为当下人面临的焦点话题。

生物艺术是以艺术的媒介表现生命存在的状态和规律,这里的“生命文化”多讨论的是人类学的范畴,人类很少关注其他生命体存在的价值。从中西方的生命思想比较来看,西方更注重生命意志存在的功能性,而东方人注重境界与修为。中西方宗教,终极话题都是在谈论生命的价值,告诫人们在活着时戒罪过、减少欲望、行善德,所有宗教对于从恶者都有最后的审判:下地狱;而唯有不同的是东方讲轮回、生命不息,强调包容心态,但却受到固化的宗族伦理制度的严重影响。

生命艺术价值的存在是自然与精神、理性与非理性、个体与社会、现实与理想、有限与无限结合的体现。我们不断要面临消费的刺激快感,还要深层次考虑如何创造精神的价值,这样我们处在生命节点回忆往事之时才不至于痛苦的悔过。

▲ Azuma Makoto《沼泽地》(Paludarium),SUGURU,2012

▲ 弗兰克·莫尔(Frank Moore)作品

生物艺术展示与传播的窘境

从三十多年的生物艺术历史中可以看出,曾遭遇广泛关注和争议的艺术作品如:安德鲁(Andrew Krasnow)的“Flag”(1990),是一件用捐献的人体皮肤作为材料创作的作品;乔治(George Gessert)的作品是基因杂交的植物;史蒂拉克(Stelarc)在左臂永久置入耳朵(third ear)的手术;The Tissue Culture & Art Project的“Pig Wings”的作品运用了实验室培养的猪细胞。这些作品都产生了颠覆性的艺术和科技媒介,因为道德伦理等方面的禁忌以至于能够展示的艺术机构和画廊相对少。

与艺术机构和画廊一样,生物艺术教育的机构也极少。澳大利亚的西澳大学(UWA)的SymbioticA(共生A)生物学实验室是全球唯一一处提供生物艺术硕士学位(Master in Biological Arts)的机构,在这里的不是科学家,而是一群没有生物学背景的艺术家。身为艺术家与设计师的奥隆・凯茨(Oron Catts)是SymbioticA创始人兼总监,他从1990年代就对“用生命做创作”感兴趣。凯茨虽未受过正统科学教育,却通过不同途径习得生物技术工程的方法(曾在哈佛医学院的工程实验室担任研究员)。他在与艺术家伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)婚后,两人于1996年共同创立“组织培养与艺术计划”(Tissue Culture and Art Project,简称TC&A)团队,旨在探索组织工程学能否以艺术方式表现出来。2000年,他们创立了SymbioticA实验室,落实资源共享的理念。不同于70年代后的实验室机制,这个机构建构在大学之中,甚至为艺术家驻留、学者访问和教学提供平台,是一个开放的基于神经生物科学和艺术的特殊机构。而目前国内大学里还没有这样的机构或研究所。

生物艺术作品在画廊、美术馆和公共空间展示,需要技术作为保障,确保生物自身安全性的同时,不能造成对观众的伤害;也让观众更加直接地体悟到生命的脉动和对自然生态的关切,作品如果不能现场呈现而只是通过图片和录像展示将会损失艺术的体验性,如气味、触觉、氛围都是文献无法纪录的。

生物艺术的创作底线与科学家一样,也需要在法律允许的条件下发展,因此艺术机构计划展出人体器官标本作为材料的生物艺术,还要考虑到“允许使用人体组织”的许可证。艺术家Krasnow以及Julia Reodica等在作品中不断使用人体组织,在英国画廊展示这些作品需向人体组织监管局(成立于2004年Alder Hay贩卖器官组织丑闻之后)提出申请,而且在2006年后,还要求主办方确保展示器官的捐赠者同意将其公共展出。GV Art画廊是英国唯一一个具有“允许使用人体组织”许可证的私人画廊。艺术不能以艺术的名义杀生,有些动物作为食物和科研材料在屠宰场、科研机构这样的非公共场域为“人类献身”,不代表可以在大众公共场合展示,会面对各种谴责。当然,在法律允许之下艺术家又有创新和批判的权利,需要把握和平衡创作的尺度与弹性。

其实很多作品创作时也会考虑到生物自然和谐的生态,如有的艺术家会造景,创造一个生物的生态环境来展示这些作品并无争议;更多具有争议的是改造生命状态的转基因作品,会不会给生物带来痛苦的伤害。因此我们看出生物艺术分为自然生命艺术和人工生命艺术,同时又分为高科技的生物艺术和无科技的生物艺术。生物艺术甚至也可以借助非科技的传统媒介创作,如澳洲艺术家帕翠西亚·皮奇尼尼(Patricia Piccinini)的《年轻一家》(The Young Family)就是运用雕塑材料硅胶来实现创作,同样很直接地表达了生物艺术的伦理问题,也是生物艺术的一个类型,这类作品并没有运用生物材料,具有虚拟性、主观性,不会对生物造成伤害,也非常震撼。

生命技术的伦理问题与特点

浮躁的现象在艺术领域同样存在,一些艺术家对艺术表达的目的和真诚受到质疑,尤其有些行为艺术家依然想靠艺术轰动性和事件性,自我炒作成为出位方式愈演愈烈。科学和艺术的伦理很大程度与利益及欲望有关,需要科学家与艺术家对科研项目及社会后果负责,尊重研究对象,合理协调相关利益机制,公正遵守学术评价的原则。

生物艺术与生物学高科技主要触及转基因、克隆、人工生殖、器官移植、安乐死等领域;还涉及几个社会学科:如医疗(心脏搭桥、试管婴儿)、食品安全等生命伦理。人类在改良生物性状的同时也会发生未知的风险、突变事件、新的疾病,如长期食用转基因食品有可能带给人类不良影响,类似近年发生的SARS非典、禽流感、猪流感都是食品异化引发的危机根源。

克隆人和人体器官的无性繁殖、嫁接是近二十几年争议度最大的生物伦理话题。从1996年第一例克隆羊多莉(Dolly)研发成功,人类向干细胞胚植发展,为避免医疗上其他生物或身体器官的排异反应,批量生产自身人体或器官用于医疗,出现突变的怪胎现象。这样长期下去甚至普及以后,就会破坏人类整体的自然素质和社会平衡,如因医疗制度商业化,带来贫福分化、尊严损伤;同类或异类、活体或尸体移植会带来人类社会化的心理和生理问题;如活体移植合法化问题、报酬买卖、隐私侵权等等一系列错综复杂的社会问题。

人工繁殖技术中人工受精的商品化可能使人体质量下降,同时,精子买卖还可能带来近亲家庭伦理泛滥的问题。人工安乐死技术无痛死亡,也会涉及到亲人权利、申请人自主决定权的评估问题,尤其是需要避免强迫安乐死亡,保护自然人的尊严和生命权益。

2008年4月3日信报《英国人造出人兽胚胎》:据英国广播公司报道,英国纽卡斯尔大学的科学家培育出英国首个人兽混和胚胎,胚胎成活了三天,主要用于科学研究。人兽混和胚胎问题在不少国家存在争议,但英国对这种研究的态度比较积极。

2018年1月24日,世界上首次实现了非人灵长类动物的体细胞克隆——体细胞克隆猴“中中”和“华华”诞生,世界首个体细胞克隆猴成果新闻发布会在北京举行。事实上,这期间也有很多学者曾尝试克隆与人类更加接近的非人灵长类动物。1999年,俄勒冈国立灵长类研究中心Gerald Schatten教授成功用胚胎分裂的方式克隆出一只恒河猴,但由于并未运用体细胞核移植技术,所以未引起广泛关注。除此之外,俄勒冈美国国家灵长类中心Shoukhrat Mitalipov教授、匹兹堡大学Calvin Simerly等人也尝试用体细胞核移植技术克隆非人灵长类动物,均未成功。这一难题被中国科学院上海神经科学研究所的科学家攻克,他们率先利用体细胞核移植技术克隆出两只猕猴,完成这一实验的是以中国科学院神经科学研究所研究员孙强和博士后刘真为主的团队。

▲ 在中国诞生的两只克隆猴“中中”和“华华”

英国纽卡斯尔大学约翰·伯恩教授领导的研究小组2008年4月1日宣布,他们已从人的皮肤细胞中提取出细胞核,然后将其植入几乎被完全剔除遗传信息的牛卵细胞中,从而培养了育出混合胚胎。

对于远程通讯现象、人兽混体和人工高端智能仿生人的形象,以前我们只能通过电影(小说)和艺术描绘出来,这些形象在上世纪人们心中以惯有的思维模式在头脑中定性:他们都是文学艺术作品中的特殊效果或神话传说中的虚拟形象,口头上说那都是假的,仅仅存在于科幻作品和文学艺术中,然而近些年这些文学艺术中描绘的假的东西,在当今现实中正被科学家一一研究和实现。这些高精尖科技超出人类理解的自然范畴,在它刚一产生的雏形时期,就会引起人类的一度惊喜和恐慌(生物工程和计算机科学的发展致使新闻媒体爆料不断)。新的科学技术与道德规范成为后人类面临的焦点问题,也比以往任何时候都更使人们感兴趣和困惑。生物工程和计算机科技进步引发的“超自然”现象随之改变着人类的行为与观念。弗洛伊德自然的“心理人”模式将逐渐被全新的模式所取代。遗传重组的潜势正在迅速推进人类超越达尔文的自然进化说,进入人工改造的大胆领域。自然与超自然思想矛盾正向我们这个时代发起挑战,这个时代即将成为旧人类尾端和后人类开始交界的时期。

第一阶段1933-1998广义的泛生物艺术萌芽期

——生物材料和技术的铺垫

泛生物艺术的概念不仅是个时间的定义,更多的指生物艺术是否运用了新的媒介、技术和是否提出新的伦理问题,也与生物艺术概念的产生和价值判断相关。笔者认为1997年生物艺术定义出现前的生物艺术更多的是材料的实验而非媒介的实验,因此也是泛生物艺术的阶段,即生物艺术的萌芽期。广义生物艺术更加泛化,分为尸体材料和医疗的生理体验,发端于1933年。1933年英国科学家亚历山大·弗雷明爵士(Alexander Fleming)展出的“细菌绘画”,1936年美国摄影师爱德华·史泰钦(Edward Steichen)在纽约现代艺术博物馆(MOMA)展示的“飞燕草”……广义生物材料的运用是生物艺术的早期阶段的形态,这个阶段基本上在1982一1997年期间,大都是对生与死这些永恒话题的关注,直面死亡的感性表达;多表现为身体行为与技术的延展,生物器官与标本的处理后作为雕塑与装置艺术呈现,更加偏重自然形态,如尸体标本、医疗技术、解剖艺术、整容等生物材料创作;其技术弱多为手工创作,关注人与生物材料的关系,视觉张力很强,触碰身体与生命的体验和道德底线。

泛生物材料艺术在1997年发展至高潮,典型例子是英国当代青年艺术家(Young British Artists,简称yBa)的展览 “感性”(Sensation),它于1997年伦敦皇家美术学院和1999年纽约布鲁克林美术馆分别展出过两次,倍受争议。“感性”展览中引起观众争议的作品还有达明安·赫斯特(Damien Hirst)浸泡在福尔马林液中的鲨鱼,劈成两半的露出内脏的牛;马克·奎恩(Marc Quinn)灌注了鲜血的石膏头像模型。

泛生物艺术的起源

1933年

1933年英国科学家亚历山大·弗雷明爵士(Alexander Fleming)在展出的“细菌绘画”的时候已经模糊了艺术家和科学家之间的界线。在一篇名为“用盘尼西林作画:亚历山大·弗莱明的细菌艺术”的文章中(Painting with Penicillin: Alexander Fleming’s Germ Art),罗伯·丹(Rob Dunn)这样叙述这位科学家的艺术创作过程和状态:“他在不同的天然颜料里培养微生物,并按照不同颜色的需要把它们洒到纸上对应的位置。他在培养细菌的器皿里装满琼脂,一种象啫喱似的营养物,然后用丝实验室的工具回线来嫁接器皿里各个部分中的不同物种。从技术上讲,这种绘画非常难实现。弗雷明必须要找到带着不同染色体的微生物,还要精确计算嫁接它们的时间,以便所有的微生物都可以同时成长。”值得特别注明的是,弗雷明最终展出这些细菌绘画的地点不是在画廊而是在医院。

1936年

2009年7月,伦敦大学学院艺术史系现当代艺术讲师弗朗西斯•史翠斯(Frances Stracey)在“自然评论”杂志(Nature Reviews)“科学与社会”专栏(Science and Society)发表“生物艺术:美学背后的合理性”一文(Bio-art: the ethics behind the aesthetics),记录了生物艺术西方的发端:“1936年,爱德华·史泰钦(Edward Steichen)在纽约MoMA美术馆展示了一组非常奇的花朵“飞燕草”。这些花朵不是来于自然界,而是史泰钦化学实验的结晶:他把飞燕草花的花种泡在植物盐基的化学液体中,植物盐基中所含的毒素可以诱发花种翻倍繁殖,使被浸泡的花种产生变异。值得关注的是,在这个具有艺术倾向的化学实验中,那些带有缺陷和病菌的花朵没有展出,这显露了物种天然选择定律在生物艺术中要扮演的角色。”这段记录传达给我们的信息是:一,早在二十世纪三十年代就有艺术家尝试将生物科学发展为新媒介进行艺术创作;二,物竞天择的定律将成为未来生物艺术的历史,物种的演化可以通过人工干预改变进化的周期。史泰钦的观点同时批判提出了人们对于“艺术”和“艺术家”这两个词汇定义的传统理解。

在艺术界,爱德华·史泰钦被称成是第一位尝试用生物科技手段创作艺术作品的人。从1920年到二战爆发的二十年时间里,史泰钦在他的家乡美国康州,用飞燕草、罂粟、向日葵等植物做过各种各样的混种试验,并于1936年在MoMA的展览上向学术界和公众宣布了植物繁殖也可以被看作是一种艺术。

在爱德华·史泰钦和亚历山大·弗雷明爵士掀起的第一次生物艺术热潮之后,二次大战很快爆发。二战结束后,欧美各国先后进入经济复苏的历史阶段,科学技术也得以高速发展。在其后的几十年中,电子、数字技术随着计算机的飞速发展在英美被广泛研究,艺术家们也相继尝试用这种新科技媒介来进行创作,出现了动态装置、录像艺术、数字艺术、人工仿生艺术、物理转换等艺术。而在上世纪三十年代就出现的生物艺术却在这段漫长的时间里很少有人涉足。

直到上世纪80年代至90年代初,美国发生两件颠覆性的事件彻底改变了状况,再度将生物科学引入艺术家的视野。一是1989年美国国防部高级研究计划局(ARPA)主持研制的ARPAnet解散,互联网从军用正式转为民用;二是1990年由美国国会提供资助的“人类基因组计划”( HGP)正式启动(美国科学家1985年提出)。这两个技术自此后让艺术范畴的新媒体艺术媒介也得以飞速发展。

1982年

艺术家:里克·吉普森(Rick Gibson)

1982年9月首次在Unit / Pitt画廊展出的加拿大艺术家里克·吉普森(Rick Gibson)的作品《I Own a Uterus with a Paint Job》,是运用冷冻干燥技术保存的人体子宫装置,固定在Gibson订购的收据和加拿大签名的海关表格上。子宫冷冻干燥后,吉普森对它做了处理、钻孔、切割和打磨等艺术处理。

▲ 里克·吉普森(Rick Gibson)作品《I Own a Uterus with a Paint Job》

1984年

艺术家:里克·吉普森(Rick Gibso)、史蒂拉克(Stelarc)

里克·吉普森(Rick Gibson)的作品《Mother and Child》曾在伦敦肯辛顿教堂街的切斯画廊展出。生物供应公司购买了怀孕时被病毒污染后的猪,使用技术手段将猪仔处理成标本,然后让学校进行解剖学研究。吉普森买了一个保存完好的猪仔胎儿标本,并将其解剖,冷冻干燥处理,然后将它放在装满冷猪油和煎培根条的锅里展示。里克·吉普森的作品触及到伦理和生命的悲观感受之中。

▲ 里克·吉普森(Rick Gibson)作品《Mother and Child》

史蒂拉克(Stelarc)作品《Fractal Flesh —Alternate Anatomical Architectures》用“第三只手”来强化身体的机能。机械臂使用一种EMG控制,手腕具有290度的顺时针和逆时针旋转能力,由来自腹部和腿部肌肉的神经信号来驱动拿捏和抓握,“第三只手”也可以独立运动。因此被用作假肢的身体信号被不断放大。电极拾取从微伏到毫伏的信号,在进入合成器或第三只手的切换机制前进行预放大。第三只手上的麦克风使用数字延迟踏板启动采样和循环声音,这些声音有时会对心脏的节奏性跳动和肌肉信号的间歇性发射进行同步反映。

生物艺术的先驱艺术家史蒂拉克,是科廷大学(Curtin University)的一位教授,以前从事行为艺术的创作,之后作品跨界人工智能等技术对身体的延展,他的作品借用自己身体的行为艺术和来自科技的新媒体艺术最终融合到一起,《第三只手》(Third Hand)以及后来其作品《手臂上的耳朵》(Ear On Arm)均触及到信息控制和身体机能的条件反射,都成为公众讨论的话题,表达人机合一的观念。

▲ 史蒂拉克(Stelarc)作品《第三只手》(Third Hand)

1987年

艺术家:里克·吉普森(Rick Gibson)

加拿大艺术家里克·吉普森(Rick Gibson)的作品《FoetusEar-rings》是从两个胎龄10周大、脱水已20年的人类胎儿重新补水,然后冷冻干燥制成耳环,将他们挂在塑料女模特耳朵上,取名为Foetus Ear-rings,于1987年12月在伦敦南部的Young Unknowns画廊展出。1987年12月3日星期四,大都会警察控制了吉普森,由于这一事件,吉普森也被戈德史密斯学院开除。1988年4月11日,吉布森和画廊老板彼得西尔维尔因“危害公共道德”而被起诉。

▲ 里克·吉普森(Rick Gibson)作品《FoetusEar-rings》

1990年

艺术家:奥兰(Orlan)

奥兰(Orlan)自90年代起开始创作“肉身艺术/carnal art作品”—将整形手术表演作为艺术载体,用身体特别是脸作为画布和材料,作品极具震撼,充满争议。奥兰选择整容手术将她的脸变成不同的造型,她将自己变成了著名的绘画和女性雕塑的符号,包括圣奥兰的转世。圣奥兰的重生是一个开始于1990年的新项目,它涉及一系列的整形手术,把自己变成了女性的著名画作和雕塑的元素。作为她的“肉欲”宣言的一部分,这些作品在世界各地的艺术机构中拍摄和播放,比如巴黎的蓬皮杜中心和纽约的桑德拉格林画廊。奥兰在这些手术中的目标是获得男性艺术家所描绘的女性美的理想,也是对男性价值观和权利的质疑。

▲奥兰(Orlan)实施作品现场

1991年

艺术家:马克·奎恩(Marc Quinn)、达明安·赫斯特(Damien Hirst)

英国艺术家马克·奎恩(Marc Quinn)1985年毕业于剑桥大学罗宾森学院,其作品《自我》(Self)主要是采用与身体相关的特殊材料以雕塑的方式来呈现,探讨内在和外在的关系,不同生物状态的转换,看重生理的体验。《自我》是马克·奎恩最著名的代表作品之一,一个利用自己一个月所流的血,冷冻后制作出来一个头像。头像由一个冷冻器上维系,冷冻设备一旦停止工作,头像的生命状态就会融化、消失。

▲ 马克·奎恩(Marc Quinn)作品《自我》(Self)

达明安·赫斯特(Damien Hirst)1965年出生于英国布里斯托尔,在英格兰北部的利兹长大。1986至1989年先后就读于利兹的雅各布克莱默艺术学院和伦敦大学哥德史密斯学院,现在在德文郡和伦敦生活和工作。《生者对死者无动于衷》(The Physical Impossibility of Death inthe Mind of Someone Living)是赫斯特于1991年创作的装置艺术。赫斯特把一条14英尺长的鼬鲨浸放在装满甲醛的玻璃柜里。该作品遭遇到各种不同的争议,支持者认为作品具有生命的寓言性,会成为1990年代英国艺术的标志,以至是代表英国的象征。而批评者说作品没有艺术价值,甚至根本谈不上是艺术,还引来动物权益组织的批评。

▲达明安·赫斯特(Damien Hirst)作品《生者对死者无动于衷》(The Physical Impossibility of Death inthe Mind of Someone Living)

1995年

解剖学家、艺术家:冈瑟·冯·哈根(Gunther Von Hagen)

德国艺术家冈瑟·冯·哈根(Gunther von Hagen)同时也是医学教授,在1977年发明生物标本“塑化”技术:先把生物体解剖,然后脱去水分和脂肪,接着注入可聚合的硅胶,经过固化形成干燥、无味的标本。这些有颜色的塑化标本将人的生理结构、器官以一种人性化和艺术感的方式展现给观众。自1995以来,已经有来自35个国家的2200万观众参观了由Gunther von Hagens教授所管理的德国解剖研究所组织的“人体世界”标本全球巡回展。

▲ 冈瑟·冯·哈根(Gunther von Hagen)作品,1995

解剖艺术:1998年,德国曼海姆的国家技术劳工博物馆展出的冈瑟·冯·哈根(Gunther Von Hagen)名为《Bodyworlds》的展览。展览包括超过200具保存完好、通过塑化防腐处理人体标本,并把解剖的人体器官赤裸裸的暴露出来,非常恐惧和震撼。许多标本还被摆弄成运动项目的造型,Von Hagens甚至展示了一名怀孕5个月的孕妇和她的胎儿。这一展览引起了学术界和公众的激烈争论与批判,最后博物馆不得不妥协将该展览的性质转变为科学技术展,才减小了争议的声音。这个展览也提出了艺术的评价标准、艺术道德的标准和社会道德的标准等话题。

▲ 冈瑟·冯·哈根(Gunther Von Hagen)作品,1998

第二阶段1997-2018生物艺术的发生、发展

1953年4月25日,生命遗传物质脱氧核糖核酸(DNA)分子的双螺旋结构模型宣告诞生。这是20世纪最重要的科学成就之一,并引发了后来一系列的生物学变革。此后的五十多年里,科学家们在基因科学与技术领域不断探索,逐步破解了生命遗传密码的奥秘,发现基因的双螺旋结构、绘制出了人类、水稻、鸡等的基因组图谱,创造出了基因重组、克隆等生物工程技术,研发出基因治疗、基因改造食品、胚胎植入前的遗传筛选、纳米生物、永生等技术,提出优生学、基因中心主义进化论、低温生物学、生物银行、后人类等学术概念。因此科学家预言:21世纪是生命科学的世纪。

在这些基因技术快速发展的历史背景下,世纪末出现了生物艺术。生物艺术概念发端于1997年,1998年,爱德瓦多·卡茨(Eduardo Kac)在MIT重要的科技艺术期刊《Leonardo》杂志上发表了《转基因艺术》(Transgenic Art),创造了生物艺术的概念,探索新的生命形式反思人、转基因生物的伦理关系。2000年爱德瓦多·卡茨的作品《绿色荧光兔阿尔巴》(Alba)成为第一件转基因哺乳动物作品,也是“生物艺术”早期最具代表性的作品。第二阶段狭义生物艺术的呈现方式更多为微生物、人脑接口、转基因杂交、克隆技术、荧光蛋白的发现与呈现,这个阶段让人造人与生物成为可能,技术性强,改变了自然生命的生存状态,甚至生态,更强调自然人与人工生命的伦理关系。

生物艺术的跨界、转换的发生与发展给人类带来对生命、科学、人文、生态和艺术的重新认识及定义。生物艺术将逐渐取代上帝造物的宗教观念—在圣经上描述上帝把人抬高至万物之上,让万物遵循必然法则,赋予人自由意志和权利,让人类不受束缚,按照自己的愿望、判断决定在宇宙中的地位,甚至走上了造人和造物的行为。

生物艺术伦理禁忌造成的困境

生物艺术存在科学和社会介入的双重危机,美国曾经干预生物艺术项目。生物艺术史上最有影响力的爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)的作品“荧光兔 Alba”就曾遭遇封杀,这也是为什么生物艺术被称之为有“政治意识形态的艺术”的原因。生物艺术是与生物科技的互动而产生,科学家将生物、微观世界的细胞、分子以及基因通过技术呈现出来,也让艺术家有了新的创作符号。生物艺术是艺术领域新的运动,然而相比于其他新媒介艺术类型,它有着极大的争议性,其中触碰到人与生物伦理、生物转基因以及动物权利保护等话题的讨论,因此生物艺术创作与教育领域相对于其他新媒体艺术发展缓慢,在国内的艺术院校还没有生物艺术的专业。目前生物艺术的媒介仍处在发展阶段,但也会随着科技媒介的变化而变化,因为创作成本、过程都需要技术手段,纯粹职业的生物艺术家极少,国内更是缺乏。当代艺术是对于社会现象的反映,生物艺术是对人类伦理道德底线的社会批判和对终极的自然生命意义的反思。生物科技与当代艺术结合,揭示科技的双刃剑特征,甚至会产生科技艺术批判科学技术的现象,提示科学家亟需理性思考这些问题,也给相部门以新的启示来加强相应的立法、监管。然而对于审查和生物艺术的传播与发展的矛盾性,我们要找到艺术与科技领域的专家团队,积极客观的面对,不能一棍子打死,艺术家在不违背目前社会法律底线的同时,在有限的范围里也要争取自由表达的权力,因为新的科学观也会影响甚至改变法律的框架,这个标准依然是对人类长远的利弊多寡来判断。

谈到物种变异艺术(虚拟基因转变形象)我们会联想到中国古代时期文化艺术中有所体现的形象:如中国龙、凤、麒麟等经典形象。欧洲龙、非洲狮身人面像,这些形象由来是将各种动物的器官集于某一个动物一身,使它具有超能力量,中国龙的形象已是权利、吉祥符号,人们往往遇到自然灾难时,都会向这个虚拟的形象祈福、驱邪,龙也是正义和力量的化身,被喻为中国的象征。如果说古代人们描绘一个虚拟物种是为了一种精神寄托,而今的物种变异更多的是一种实用和功能的实验。

《人类起源》是台湾艺术家李小镜对于人类自然物种起源的描绘,整个过程由一种自然原动力为支撑。基因生化技术则是一种超自然的人工化实验,这项研究改变了物种自然遗传和自然表象,甚至改变了物种心理、神经系统。古代虚拟神像正在被“实现”。如:荧光兔子、转基因蝴蝶、花卉杂交、人体基因树、克隆树、克隆羊和猴等等,台湾艺术家虚拟的《人兽变异》、澳洲艺术家帕翠西亚·皮奇尼尼Patricia Piccinini)《年轻一家》人猪异体的怪物……若在未来研究成功,又会给人类带来怎样的恐慌。对于科学家医学器官我们可以使用,然而对于滥用科学艺术改造人类或动物体态和神经系统若没有积极的意义,这种实验毫无必要,相反更大的是对伦理与安全以及转基因生命的伦理道德冲击。

基因转变使自然生态逐渐工业化。动植物基因的转变、杂交,将基因在其他生物和亲缘生物间转移,这些研究的人工化变异,使我们的环境趋向人工化,基因食品导致试验动物发生异常,以此推断,人类食品安全无法保障,人兽混体成为可能发生异化。转基因生命基因异常,生命体征的脆弱,非典型性细菌侵入或蔓延,会对生命造成巨大伤害;基因克隆造成身份不明、年龄的异常,也导致新伦理的冲击。因此科学家的道德素质至关重要,新的法制建设和监管机制也更加重要。

1997年

艺术家:爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)、埃德·班尼特(Ed Bennett)+爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)

“生物艺术”(Bio Art)这个概念源于1997年由美国艺术家爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)。卡茨1962年生于巴西里约热内卢,1989年移居美国芝加哥,芝加哥艺术学院MFA,威尔士大学互动艺术研究中心(CaiiA)的哲学博士,目前任芝加哥艺术学院科技艺术系主任、教授。他的创作涉及表演艺术、诗歌、全息影像、交互装置等不同的媒介,从数字网络艺术作品,到90年代的“转基因艺术”(Transgenic Art)作品,再到21世纪后创作的“动植物生态艺术”(plantimal),科技艺术始终是卡茨关注的创作类型,卡茨的生物科技转基因技术创作的作品游走在艺术与科学实验的边界。Kac也成为“BioArt”一词的创造者,生物艺术由此开端。

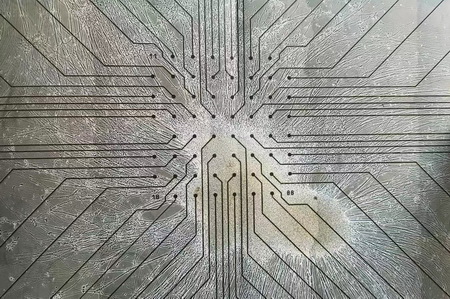

1997年,爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)的作品《Time Capsule》(时间胶囊)往自己身体里植入了一块微芯片,通过互联网远程遥在技术可以从他的体内去获取芯片上的数据。芯片用生物可降解的玻璃封装,以保证它不会受到排异反应。这块芯片上存放了七张卡茨与他家人的老照片,表达了他和家人的情感关系。早在荧光兔“阿尔巴”(Alba)创作之前,卡茨就已经开始用自己的身体作实验,探讨生物、艺术与技术的跨界。技术与人体生命之间一直有隔膜,当然,医学领域有很多手术改变器官的机能,但这属于功能上的补救,是亡羊补牢式的实用主义,而艺术家创作更多是观念和想象力的表达。所以人们依然不适应在体内植入其它东西,而卡茨认为这是一种人体的扩张方式,“其实在未来,人体与技术产物之间的区别会变得越来越模糊。比如说我是一个肉身,我站在这做演讲的话筒是我们的技术。未来,我们可以看到人的活体组织跟技术相结合,而技术又可以进入到人体组织当中去,这个界限将会越来越不清晰,甚至越来越不复存在。”

▲爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)作品《时间胶囊》(Time Capsule)

1997年9月24日艺术家埃德·班尼特(Ed Bennett)与爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)在芝加哥的Gallery 2展出作品《A-positive》。在作品中人和机器人交流通过透明管的静脉针管相连接,彼此“进食”:“生物机器人”接纳人体血液中提取的氧气来维系微弱的火苗,这是生命的能量象征,作为交换,“生物机器人”将葡萄糖通过静脉输给人体。此作品试图探寻机器的渗透与人类肉身的神圣界限,具有深刻的文化和哲学含义,呈现了生物学、计算机科学以及机器人学高度的融合方式。

▲ 埃德·班尼特(Ed Bennett)与爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)在芝加哥的Gallery 2展出作品《A-positive》

1998年

艺术家:科恩·范麦西林(Koen Vanmechelen)

1998年,比利时艺术家科恩·范麦西林(Koen Vanmechelen)在全球各地创作“国际鸡计划”(Cosmopolitan Chicken Project)的艺术项目,这是一项生物改造计划,艺术家将来自不同地区的土鸡杂交,试图创造出一种地球上所有鸡种基因杂交的“超级鸡”。在这项持续多年的艺术实验中,来自中国、美国、法国、俄罗斯甚至塞内加尔和斯洛文尼亚等数十个国家的鸡被混在一起杂交:孵化出的新杂交品种比普通鸡寿命更长、患病风险更低、性情更温和,试图让他们和平的生活在一起。

▲ 科恩·范麦西林(Koen Vanmechelen)的艺术项目《国际鸡计划》(Cosmopolitan Chicken Project)

1999年

艺术家:爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)、保罗·布雷克费尔德(Paul Brakefield)、玛尔塔·德·梅内泽斯(Marta de Menezes)+路易斯·格拉萨(Luis Graca)、艾米·穆林斯(Aimee Mullins)+亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)+马修·巴尼(Matthew Barney)

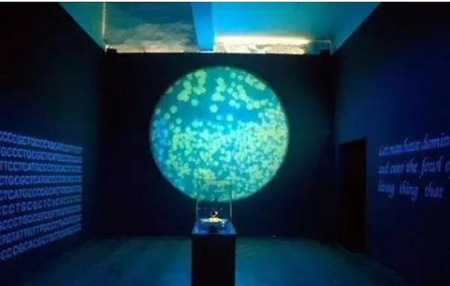

《圣经》中描述上帝创造万物“让人类统治海里的鱼,空中的鸟,统治地球上所有生命的生物。”卡茨将这句话改写成莫斯密码,再将莫斯密码与碱基的符号也就是DNA的“组成字母”——“A,C,T,G”相结合,自创了一串代码。《圣经》原文,莫斯密码与碱基代码,三种字符写成的这句话并置在一块黑色石板上。

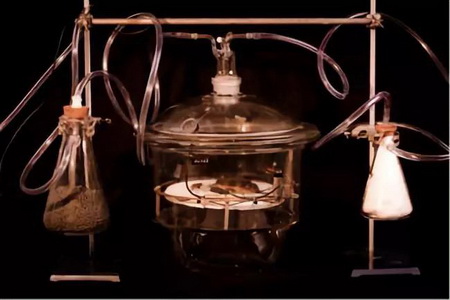

1999年卡茨的展览《创世纪》(Genesis)两块刻着三种人类发明不同符号的加密石板,五张记录基因突变过程的图片,还有突变前后的艺术家基因,这些都是作品的构成。突变后的基因被卡茨放入玻璃容器中,外部是黄金外壳包裹着的蛋白质。观众通过现场或远程网络可以对细菌上方的紫外线调节改变细菌的生存状态,白光是促使细菌生长,紫光促成细菌变异。随着细菌的变异,基因序列也相应发生改变,相对应的碱基代码就会发生改变,那么随之莫斯密码与《圣经》文字都会发生改变,艺术家将这些改变之后的字符,刻在另一块石板上。

《创世纪》在荧光兔诞生之前,已经引起了很大的争议。我们看看卡茨对自己的作品诠释:“就像我们使用电脑,输入信息,操作信息,再输出信息,这是一个机器完成的过程。而在作品中,信息被放置在细菌身上,针对相应变异的DNA序列进行一个分析和解码,最终是能够把这个句子重新读出来,这仍然是输入、处理、输出这样三个过程,只不过我们是在活体上完成的,而不是在电脑上完成的。所以如果我们在不同的载体上都可以完成这样的一个过程,那怎么区别这个东西是生物的还是技术的,或者你怎么区别这个东西是有生命的还是没有生命的?”

▲爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)作品《创世纪》(Genesis)

由荷兰莱顿大学教授保罗·布雷克费尔德(Paul Brakefield)在实验室与科学家合作开发的《Nature》,将自然环境中培育的蝴蝶翅膀图案通过干扰发育的技术被艺术化的修改,从而创造了自然界新的视觉模式。艺术家设计的这些蝴蝶翅膀完全由正常细胞与基因组成,没有人造色素成分或人为损坏的行为。因此,这种新的基因模式不会遗传给这些蝴蝶的后代造成对生物或生态的破坏。

▲ 保罗·布雷克费尔德(Paul Brakefield)与科学家合作开发的《Nature》

1999-2000年葡萄牙生物艺术家玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)在作品《自然?》中将蝴蝶的翅膀图案进行艺术创造,干扰正常的翅膀发育,诱发了一种未在自然中出现过的新图案。但翅膀没有人工的色素或者伤疤,也未编辑蝴蝶基因,新图案构成不会遗传给后代,因此这些作品经历了真正意义上的生与死过程。梅内泽斯一直在探索艺术与生物技术的交叉学科。与她合作的伴侣路易斯・格拉萨(Luis Graca)也是位免疫学领域的生物医学专家。她的一个生物艺术作品是将蝴蝶的体内注入自己的DNA,这只蝴蝶身上由于注入了她的DNA而生成了一种特别的图案,形成两者异质共生的状态。通过这个作品将触及到物种基因的转译和身份确定、遗传学等等的问题。

▲玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)作品《自然?》

艾米·穆林斯(Aimee Mullins)自己身体的残缺美与改造本身就具有生物艺术的典型特征,她与马修·巴尼(Matthew Barney)合作将生物艺术杂交异化的特性典型化和神话,也是泛生物艺术的范畴。艾米·穆林斯是一个著名的残奥会运动员,她在1999年与英国时装设计师亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)合作过一个非常特别的艺术项目。艾米·穆林斯一岁的时候,两条腿膝盖以下截肢,放在一副手工雕刻的木制假肢上,用固体灰烬制成,带有整体靴子。2003年,她与艺术家马修·巴尼(Matthew Barney)合作完成了作品《悬丝3》(Cremaster 3),在该作品中她建议创作出一系列震撼的场景,展示了人体如何延伸到生物杂交的“异常状态”。

▲艾米·穆林斯(Aimee Mullins)与亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)合作的艺术项目

▲艾米·穆林斯(Aimee Mullins)与马修·巴尼(Matthew Barney)合作的艺术项目《悬丝3》(Cremaster 3)

2000年

艺术家:爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)、奥隆·凯茨(Oron Catts)+伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)

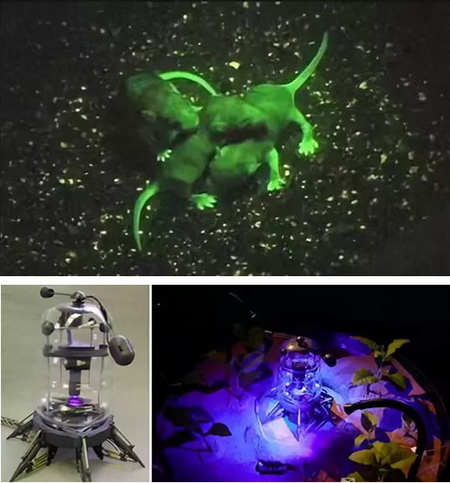

继1999年绿色荧光蛋白在《创世纪》中在细胞层实现之后,爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)希望它能继续在一个活体上表达。2000年,卡茨最著名的作品绿色荧光兔子《阿尔巴》(Alba)引起了媒体及各界的轩然大波:艺术家与一位法国遗传学家合作,通过分子生物科技将水母中的绿色荧光基因编入兔子基因,这只兔子在蓝光的照射下,会发出明亮的绿色荧光。Alba是世界上第一只专为“艺术”的目的而创造出来的转基因哺乳动物。一个自然界中没有的再造物种,社会各界争论不断,这些争论关于转基因工程的利弊、阿尔巴的所有权、艺术的边界等等。

《绿色荧光兔》项目的第一个阶段是阿尔巴诞生;第二阶段是向公众宣布阿尔巴的诞生之后持续发酵的争论;第三阶段是阿尔巴被带回卡茨在旧金山的家,成为其家庭的一员,与卡茨一家共同生活,据说卡茨没能实现最后一步,他的工作室在巨大的争议中被封,荧光兔也不知去向。

▲ 爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)和绿色荧光兔子《阿尔巴》(Alba)

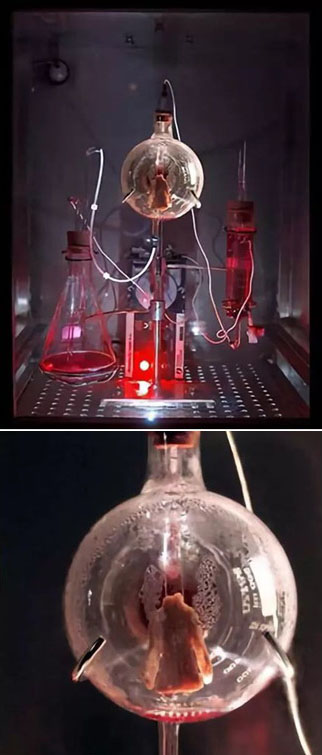

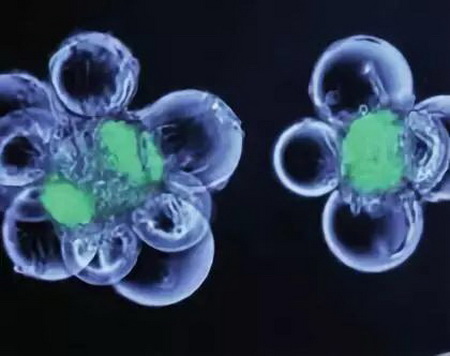

卡茨的转基因三部曲之三《第八天》(2001):创造绿色荧光蛋白活体社区。《第八天》创造了一个生物机器人与GFP生物活体(老鼠、鱼、植物等)共存的社区,创造了一个超越自然的人工混合的生态,就像作品观念的表达一样,为上天七日后造物多加了一天,即第八日。

可见,卡茨的作品一直试图表达一种观念,即“异常”实际上是一种固有的偏见,什么是物理上的自然身份的意义? “自然的”理想化的观念应该被挑战,包括人类对其他物种的进化史的变化所起的作用;反过来,其他物种对于人类进化史的影响,应该同等被重视。

▲ 爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)作品《第八天》

艺术家奥隆·凯茨(Oron Catts)和伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)的“组织细胞文化与持续性艺术项目”《Pig wings》以活猪组织为原材料探寻了生物翅膀的构造与生长。作品意图源于“如果猪也能飞”的俗语,旨在将这一俗语上升到新的高度,暗喻我们只要努力,敢于想象,很多事情都会通过实践成为现实。

▲ 奥隆·凯茨(Oron Catts)和伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)艺术项目《Pig wings》

2000年首次在奥地利林茨电子艺术节(Ars Electronica Festival)展出的作品《半活体解忧娃娃》(SEMI-LIVING WORRY DOLLS)该项目也被称为《组织培养和人造子宮及其文化艺术》( Tissue Culture&Art

▲ 奥隆·凯茨(Oron Catts)和伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)的《半活体解忧娃娃》(SEMI-LIVING WORRY DOLLS)

2001年

艺术家:奥隆·凯茨(Oron Catts)+伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)

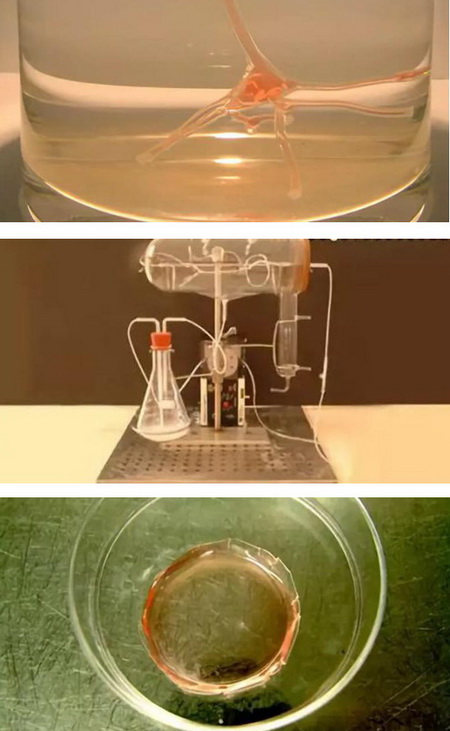

2000—2001年奥隆・凯茨(Oron Catts)和伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)创作的《非具形烹任》(victimless meat)来自于哈佛医学院组织工程与器官制造实验室的研究结果。原材料由羊细胞(骨骼肌)和可降解PGA多聚物构架组成,研发人造肉食品的一种可能性。青蛙骨骼肌生长在生物聚合物上,造出一片可食用的“青蛙牛排”。健康的青蛙作为装置作品的一部分和人造的肉生活在一起,反讽法式品味对人工食物的憎恶,以及宗教与环保文化对动物消费的反对,也提供了吃肉而不杀死动物的可能性。在展览的最后一天,人造青蛙肉被烹饪和食用,剩下的几只青蛙则被放生当地植物园池塘中。

▲ 奥隆・凯茨(Oron Catts)和伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)作品《非具形烹任》(victimless meat)

2002年

艺术家:玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)、爱德华多•卡茨(Eduardo Kac)

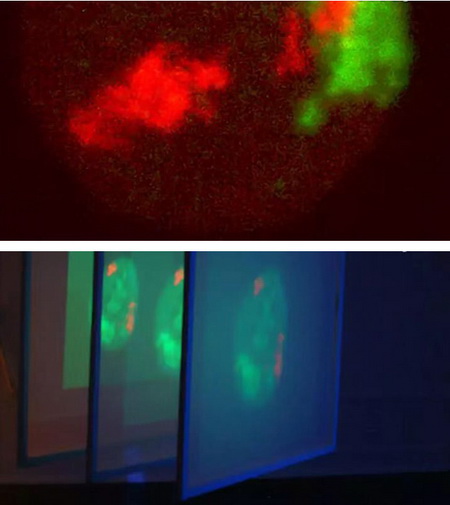

玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)在伦敦帝国理工学院Ana Pombo博士的实验室,创作了以DNA和染色体为技术、材料的生物艺术作品《nucleArt》。微观雕塑作为视频投影被公开展示在半透明屏幕上,再现艺术品的三维特性——绘制的人体细胞核。梅内泽斯使用荧光染色体DNA分子在人类细胞的细胞核中染上一部分染色体与基因,激光聚焦显微镜可以观察细胞的三维内部结构,在使用成像技术,可以看到DNA作为染料所产生的微观艺术,这些艺术品是活体的细胞核。

▲ 玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)作品《nucleArt》

玛尔塔・德・梅内泽斯作品《Proteic Portrait》通过将现代分子生物学技术应用于艺术品的生产,利用蛋白质的美学特征,基于来自已知蛋白质的类似氨基酸序列的结构,计算机还用于预测mArta的可能的三维构象,探索艺术与生物的交叉美学。该项目的目标是创建一个使用蛋白质作为艺术媒介的自画像。

▲ 玛尔塔·德·梅内泽斯(Marta de Menezes)作品《Proteic Portrait》

2002年爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)创作的《Move 36》探讨了人类和生命边界问题。《Move 36》的作品主题是计算机“深蓝”(Deep Blue)在1997年与世界冠军加里卡斯帕罗夫(Garry Kasparov)进行的戏剧性的国际象棋比赛。作品在房间中间摆放黑白相间的棋盘,棋盘上没有棋子,只有一株植物,这种植物基因组是卡茨为此作品研发的新基因。而在一旁相对应的墙壁上,无声的方形视频投影播放着视频,每个视频投影由一个类似棋盘的小方块网格组成,每个方块显示以不同间隔循环的短动画循环,从而创建复杂且精心编排的动作过程。基因使用ASCII(通用计算机代码将二进制数字表示为罗马字符),将笛卡尔(Descartes)的陈述:“Cogito ergo sum”(我思故我在)转换成遗传学语言。“笛卡尔基因”与一种在植物中引起形态突变卷曲的基因相结合,使观众可以用肉眼看到“笛卡尔基因”传递着某种扭曲的表达。这个基因的创造具有讽刺的态度,源自笛卡尔认为身体是一个“机器”,人类的头脑是“机器中的幽灵”。

▲ 爱德华多•卡茨(Eduardo Kac)创作的《Move 36》

2003年

艺术家: Doug Bakkum+共生体A研究小组、帕翠西亚·皮奇尼尼(Patricia Piccinini)、玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)、史帝拉克(Stelarc)

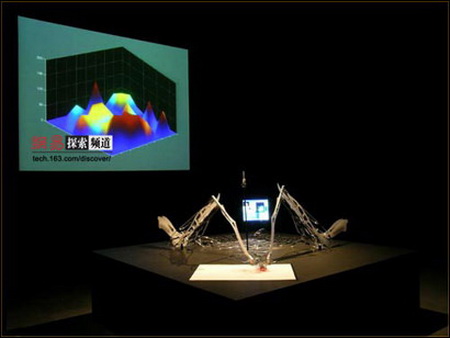

2003年一套被称为MEART的机器是由澳大利亚大学“共生体A”研究小组(SymbioticA)与美国波特实验室合作完成,这个合作组织被称为“半存活艺术家”。而真正控制这些金属手臂的“艺术家”是远在大西洋乔治亚科技学院波特神经科学工程实验室的老鼠神经元细胞。美国亚特兰大的科学家Doug Bakkum探讨艺术和科学的共同之处:都是探讨去发现新的或者被已经遗忘的记忆。他们共同创作的《半存活艺术家》试验研究的是记忆和学习的关系,其原理是:老鼠的神经细胞控制着装有摄影机、可以绘图的手臂,把拍摄到的信息再传送回实验室激活那些细胞。新科技是新视角观看世界的手段,“好”的艺术不是为了新而新,而是用新技术来表达思想和真理。当然,科学和艺术还是有所区别,科学家必须用实证数据发现实用价值,并用客观的方式记录;而艺术家会挣脱这样的束缚,更注重科学现象带给我们的感受和伦理的思考。艺术更加主观赋有想象力、非线性,而科学必须符合逻辑和线性的规律;科学寻找真理的方式是把所有假设排除,而艺术家的想象更加丰富多元。艺术的开放性和弹性更胜于结果精确性。

▲“半存活艺术家”作品现场

2003年,在威尼斯双年展上展出了澳大利亚艺术家帕翠西亚·皮奇尼尼(Patricia Piccinini)的作品《年轻家庭》(The Young Family),作品运用硅胶材料塑造了一个人狗杂交的新物种家庭,细节极其逼真生动,因被呈现出杂交物种的形态显得恐惧又惊悚,引发出伦理道德话题的争议与广泛讨论。

▲ 帕翠西亚·皮奇尼尼(Patricia Piccinini)的作品《年轻家庭》(The Yong Family)

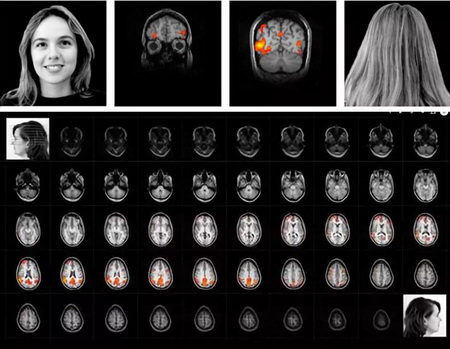

玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)使用大脑磁共振成像(fMRI)的可视化功能创作的作品《Functional Portrait: Martin Kemp analysing a painting》,来监测执行特定任务时活跃的大脑区域。肖像作品《Functional Portrait》表现了大脑在思维活动时所脑部区域的反应。例如艺术家在弹钢琴时的大脑生理活动,作品将生理和心理、机器的脉动结合在了一起。

▲玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)作品《Functional Portrait》

玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)作品《INNER CLOUD》是受到葡萄牙诺贝尔奖获得者Jose Saramago的小说“Baltasar和Blimunda”的启发:小说中的一些人物,通过将灵魂从垂死的人身上囚禁起来,这些灵魂被描述为云一样。

《INNER CLOUD》是梅内泽斯以自己DNA为材料创作的作品,艺术家发现浸泡在装有乙醇的玻璃管中DNA,从组织中分离,用肉眼直接看到DNA分子会形成象浮云一样的造型。作品试图反思我们自己的DNA也可以被视为内心云,我们的灵魂是否存在于DNA中?

▲ 玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)作品《INNER CLOUD》

艺术家史蒂拉克(Stelarc)用活细胞接种支架,并在旋转的微重力生物反应器中培养耳朵,使用人类细胞培养了耳朵的1/4比例复制品:作品按比例缩小的可生物降解的聚合物支架。艺术家将作品的培养箱保持在37℃,细胞以3D结构生长,在无菌罩中每3-4天给耳朵喂养营养物。探讨艺术创作中通过技术可以进行艺术媒介的跨界,将无机雕塑转化为有机雕塑,创造艺术的生命活力。

▲ 史蒂拉克(Stelarc)培养的耳朵

2004年

艺术家:马图兹·赫兹卡(Mateusz Herczka)、玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)、共生体SymbioticA(奥隆·凯茨Oron Catts+伊恩纳・祖儿Ionat Zurr)、爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)

艺术家马图兹·赫兹卡(Mateusz Herczka)(荷兰/波兰)创作的生物领域作品《生命维持》是一项持续进行中的生物艺术计划,目的是通过传感器监控兰花的生长过程,可根据搜集到的数据创造一个虚拟生物,通过计算机硬盘、服务器和网络等计算机媒介来恒久维持这个虚拟生物的“生命力”。作品探索万带兰杂交的数据上传微软Xbox可能性,而且作品可以随时根据科学发展、展览环境和参数的变动做出相应调整。因此,当兰花与传感系统和计算机分离后,人工虚拟生物将模拟自然兰花状态继续生长。

▲ 马图兹·赫兹卡(Mateusz Herczka)作品《生命维持》

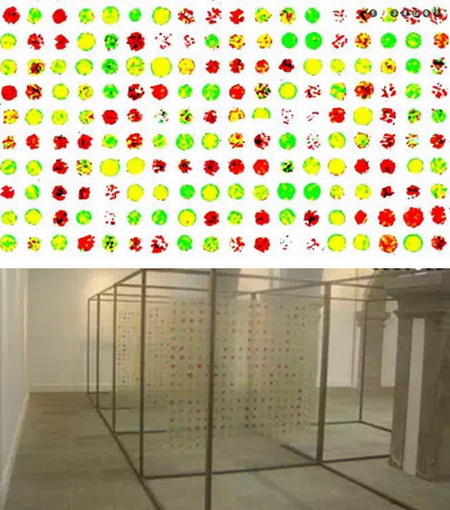

艺术家玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)的作品《the nuclear family》,在展厅内陈列了一组开放的透明立方体,每个立方体对应不同的DNA,通过DNA微阵列的复制画面来分离立方体,显示个体之间的遗传差异。作品使用DNA微阵列符号代表人与人之间不同的遗传差异性。这些差异性可以根据身体特征来定义,例如“黑眼睛”、“金发”、“残疾”或非身体特征,如国籍、宗教、“素食”或“富裕”。虽然基因不是决定我们是谁的唯一因素,但它们无疑是认定我们身份最重要因素之一。个体的独特性是未编码基因的结果,这些因素体现我们每个人的特征和种族。

▲ 玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)的作品《the nuclear family》

玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)的另一件作品《EXTENDEDFAMILY》观察人类基因与果蝇和斑马鱼基因之间的相似性及差异性来创作。使用基因作为技术语言是因为基因最能决定人类、苍蝇和鱼类等所有活生物体之间相似性和差异性。作品将人类智人、斑马鱼(Danio rerio)、黑腹果蝇和DNA微阵列一起组合成装置艺术,通过比较不同物种基因之间的相似性而获得的图像被制作为DNA微阵列,与来自三种不同物种的个体一起组合:从树上悬挂的网状立方体内的果蝇;斑马鱼半沉浸在池塘里的立方罐内;并邀请观众在开放式玻璃展厅内体验作品现场气氛。可以看到其他生物体和人类的不同,表明所有存活生物体之间的相似性,在研究蝴蝶、苍蝇或鱼类这些生物时,我们也在研究人类自己。

▲ 玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)作品《EXTENDEDFAMILY》

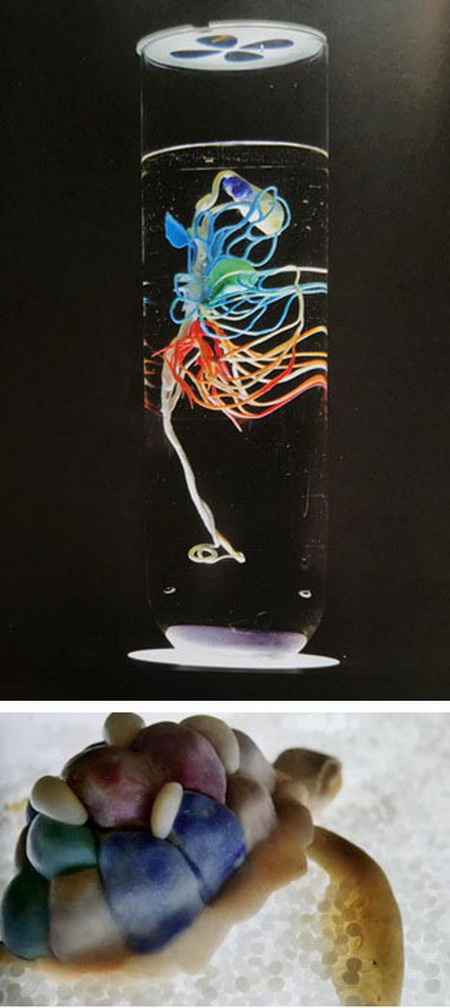

由西澳大利亚大学的科学家与“共生体SymbioticA”(艺术家奥隆·凯茨Oron Catts+伊恩纳・祖儿Ionat Zurr)合作的作品《TREE OF KNOWLEDGE》,使用组织培养和细胞成像技术的相互作用,以创造过程雕塑艺术。通过活的神经元覆盖支架,或用细胞填充玻璃管,可以保持神经元的动态性质:一直变化中生物材料和雕塑是一种新的艺术形式。

▲“共生体SymbioticA”(奥隆·凯茨Oron Catts+伊恩纳・祖儿Ionat Zurr)作品《TREE OF KNOWLEDGE》

“Specimen of Secrecy about Marvelous Discoveries”是爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)的“biotopes”系列作品,作品创建了一个由大量微小生物构成的生态系统——生物群落,还打造了生物赖以生存的土壤、水和环境。在展览期间作品内部的生态循环和展厅环境的条件(温度、湿度、气流和光线)决定了作品的状态。群落的迁徙也会改变生态的内部结构。在卡茨的生态系统中,微生物与其他生物、周围环境相互作用,观众也会因此看到作品视觉的变化。因为生物群体的微小这种变化表象上很缓慢,但其实内部在很激烈的巨变,用延时或快速摄影才能更好的记录下这种生存状态。

▲爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)作品《Specimen of Secrecy about Marvelous Discoveries》

2005年

展览:“微观生物”展

2005年7月27日德国《法兰克福汇报》报道,世界最大的私人基金会之一Wellcome Trust主办的微观生物的展览,参加展出的图片数量超过18万张。展览中,除了英国生物学家沃克提供的绦虫照片外,还有伦敦玛丽女王大学的科学家罗伯特提供的肠部流感病毒图,其他研究人员提供的直肠细胞、花粉颗粒、肾结石等照片奇幻而震撼,美丽陌生又有一种恐惧感。

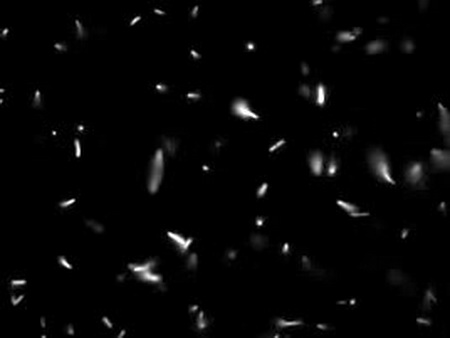

细菌生长产生的艺术

细菌生长形成的艺术,以色列特拉维夫大学物理天文学教授Eshel Ben Jacob在对细菌的社会行为的研究过程中,拍摄了许多令人惊奇的细菌图片,图为双岐类芽孢杆菌。

▲狗肉绦虫(上);蚊子的内脏(下)

2006年

艺术家:安迪·格雷西(Andy Gracie)、弥敦·山纳(Nathan Shaner)

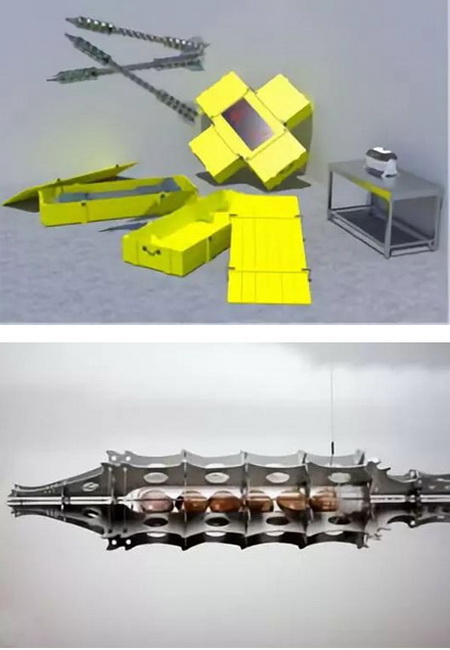

2006年安迪·格雷西(Andy Gracie)创作的混合媒介装置作品《自动诱导者rPh-1》(Autoinducer_Ph-1)利用一种来自东南亚的传统水稻种植技术,用浮萍满江红作为稻田的天然氮肥,这个过程被转化为一个复杂的联网的实验基地,以反思现代农业技术、现代人与自然的关系以及自然生态的机械性。《自动诱导者rPh-1》将生物体、电子机械与计算过程连结成一个沃肥的互动系统,满江红和鱼腥藻的有机性和水稻幼小根系的脆弱性,与合成细菌的人工化学性形成强烈的对比,探索并干预鱼腥藻和满江红的共生关系。装置中生物体之间关系的信息系统的体现以及增强,将会交由一个用软件控制的细菌,时而与它们共生,时而寄生。这种复杂关系的结果决定了组成大部分装置的自动水稻养殖系统的行为。如果系统中心认为其关系为共生,它将指挥机械臂把红萍推进稻田,反之如果其关系多数为寄生,机械臂则会暂缓输送。机械臂还可以根据接收的数据发展出其他新的动作,这些动作有如舞蹈般抽象地表达系统整体的“情绪”。作品尊重自然传统规律的基础上进行科技管理促进生态自主、互助的循环是未来农业发展的趋势。

▲ 安迪·格雷西(Andy Gracie)作品《自动诱导者rPh-1》

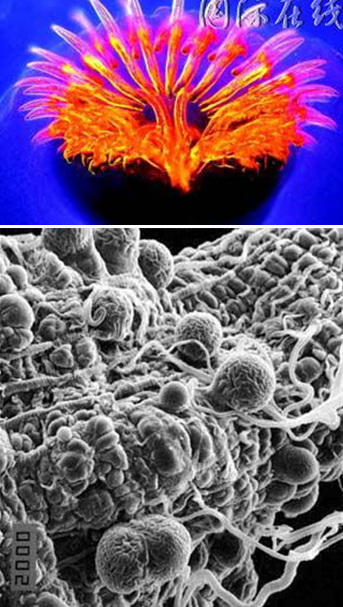

2006年艺术家弥敦·山纳(Nathan Shaner)的作品在Roger Tsien的实验室创作,用荧光蛋白的细菌画出圣地亚哥海滩场景,探索微生物表现主义绘画,在绘画中生物的色彩、肌理的艺术语言自然流露出独特性。

▲ 弥敦·山纳(Nathan Shaner)的细菌作品

DIY De-victimizer Kit Mark One(DIY DVK m1)的研发是为了减轻人们对消费有机生命或意外死亡动物的愧疚感。这个装置可以维持或延长死亡动物部分组织的活力,直至我们心理的阴影退去。利用生物组织培养技术实施作品,尝试将肉类机能恢复到生命DIY DVK活动状态,通过“重新激活”受害者来挽回人类杀生的欲望。此项目邀请观众参与,维持生命的机体,也是维护人与生物的伦理和道德关系。

▲DIY De-victimizer Kit Mark One(DIY DVK m1)艺术项目

2007年

艺术家:甘纳尔·格林(Gunnar Green)、保罗·库尼亚·席尔瓦(Paulo Cunha e Silva)展览《coexistence》、史蒂拉克(Stelarc)、Genesis Breyer P-Orridge+ Jaye Breyer P-Orridge

甘纳尔·格林(Gunnar Green)利用一些微小的生物大肠杆菌被用于构成的像素,因为大肠杆菌存在活在人体体内更适应人体体温,一旦容器有人靠近,生长就被激活,信的文字内容就开始生长,显现了。甘纳尔用这样的原理画出了“A”这个字母——尽管很简单,但十分清晰。

▲甘纳尔·格林(Gunnar Green)的生物作品

澳大利亚表演艺术家兼科廷大学“交换解剖学”(Alternate Anatomies)实验室负责人史蒂拉克(Stelarc))创作的《第三耳》(third ear),他以一系列的“身体添加”实验著称,比如他的一个项目是使用遥控网络技术让用户远距离控制他的肌肉运动。2007年开始,他花费10年时间让自己的胳膊上“长”出了一只耳朵(仿生材料嫁接),并在这只耳朵内植入一个蓝牙麦克风,与网络连接起来,成为别人的“行走的耳朵”。史蒂拉克觉得人体的自然形态已经过时,想着各种办法延展身体机能。我们可以看出艺术家的创作与科学家不同的是耳朵的符号和制作的位置,有着视觉上异化的视觉张力和心理上的奇特性。

▲ 保罗·库尼亚·席尔瓦(Paulo Cunha e Silva)策划的《coexistence》展览现场

2007年,由保罗·库尼亚·席尔瓦(Paulo Cunha e Silva)策划的展览《coexistence》,在博物馆里展出的作品试图重建生物生态系统。它呈现了动态生命的存在,生物、细胞、器官与造景的生态系统为观众和艺术品之间的互动提供了可能性空间。

▲史蒂拉克(Stelarc))作品《第三耳》(third ear)

英国音乐家、诗人、作家和表演艺术家Genesis Breyer P-Orridge的作品探讨包括性工作和性别问题。他/她最着名的是Pandrogeny项目:与他的妻子Lady Jaye Breyer P-Orridge合作,两人试图创造他们两个身份和性别的混合体、人际关系和后遗传等话题。1993年,当艺术家和音乐家Genesis P-Orridge第一次遇见他的未婚妻就开始了他为期二十年自我改造,通过整容、化妆,让互相变成对方,看到对方就像看到了自己一样。如今,虽然他的妻子Jaye已去世,但Genesis依旧在尝试变成她,这个行为艺术纪念他们的情感历程。

▲ Genesis Breyer P-Orridge的Pandrogeny项目

2008年

艺术家:肯·罗纳尔多(Ken Renaldo)+艾米·杨斯(Emmy Youngs)、古托・诺布莱嘉、奥隆·卡茨(Oron Catts)、娜塔莎·简·莫尔(Natasha Vita-More)、塔格•尼达夫(Tagny Duff)

2008年肯·罗纳尔多(Ken Renaldo)与艾米•杨斯(Emmy Youngs)共同创作的作品《农场之泉》(Farm Fountain),有鱼、植物、细菌、光、水、泥土和电子元件等综合的材料。《农场之泉》是一个在以水产养殖的概念基础上,养殖鱼类与植物的室内生态系统,这个园艺水池利用抽水泵和重力,将鱼的排泄物在植物根系中过漶,植物和细菌又起到净化鱼池水的功能。这是一个研究可持续循环的废物再回收利用的系统。它利用2升塑料汽水瓶作为环境,这个造型也具有艺术化设计,持续循环着系统内的水,架构出一个食用植物、鱼与人类之间的和谐的关系。这个作品创造了室内的健康系统,给观众也提供氧气和光。植物容器中的流水声形成了生动鲜活的环境,也给人轻松的视觉享受。作品中种植的卷心菜、香菜、薄荷、西红柿、细香葱、菱角和罗非鱼可以食用,有机的将人、植物、动物和谐、互助的生态系统呈现出来。

▲肯·罗纳尔多(Ken Renaldo)+艾米·杨斯(Emmy Youngs)作品《农场之泉》(Farm Fountain)

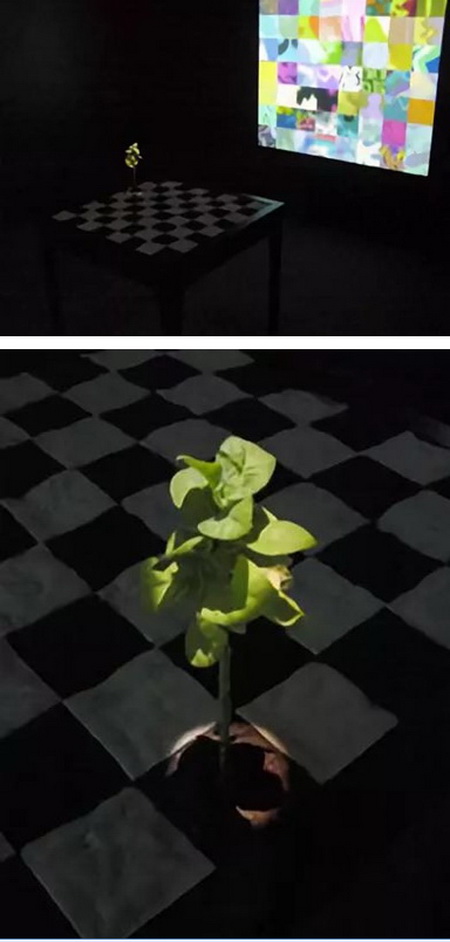

2008年巴西艺术家古托·诺布莱嘉(Guto Nobrega)的作品《呼吸》(breathing),综合材料与技术有植物、Arduino控制器、特制GSR电路、RCBLED灯、光纤维、有机玻璃钵、反插雨伞。《呼吸》是一个生命体(植物)和人工系统结合的杂交体,以动作、光和其机械噪声对它的环境做出反应。呼吸是与这个生物体交流的最好方式。“呼吸”由生物学脉冲控制,它的美不是独立地体现于植物或机械系统本身,而是在观众与生物体的每一秒的能量交换过程里。呼吸是生命的前提,也是联系观众和这个生物体的纽带,“呼吸”是向新形式艺术迈进的一小步,探索生命体与非生命显现的无形的规律与人类之间的联系;隐喻人类、植物通过人工科技共呼吸同命运,体现和谐共生的普世价值。作品用植物作为艺术创作的媒介,通过自然和人工手段间的对话来寻找新的艺术体验。

▲古托·诺布莱嘉(Guto Nobrega)的作品《呼吸》(breathing)

2008年,纽约MoMA展出艺术家奥隆·凯茨(Oron Catts)创作的作品《无害皮夹克》(Victimless Leather Jacket)。他将人类及老鼠干细胞置于实验室玻璃生物反应器中,通过管饲小牛胚胎血清进行培养,它是一种生长中的活物,依靠营养素存活,艺术家还将这个活体打造成一件夹克的形状。

作品有禁止穿着生命被猎杀的皮革的动物保护意识,创造人工皮革来取代对现有生命体的伤害。后来,事情发生了戏剧性的转变:这件“夹克”的细胞繁殖加速,开始出人意料的疯长起来,随后它的袖子开始脱落,生物反应器则在几周内被堵塞。最后,博物馆馆长不得已只好停止了为其提供营养素,这才将其 “杀死”。这件艺术作品的创造目的,是为了批判科学界实验室大门紧锁的闭门造车式研究行为,但这样的结果引起了一些争议:悖论是人造生命体的存活与杀生,是否可以通过艺术创作和科学实验来决定其命运。奥隆·凯茨在接受采访时对此回应说:“在一定程度上,我自己也有相同的感受。”他的做法并不是为了标榜我们人类在生物学利用方面有多成功,而是借以去向公众呈现已经在实验室、生物技术公司和世界大型生物企业正在运用的合成生物及组织工程技术。“可以说除了艺术之外,基本已没有其他领域或学科能包容这种模糊的道德界限,并通过实践去提出有争议性的问题。”

▲奥隆·凯茨(Oron Catts)作品《无害皮夹克》(Victimless Leather Jacket)

美国表演和新媒体艺术家卡德纳斯(Micha Cardenas)的作品探讨了生物技术、可穿戴计算以及真实和虚拟世界的跨界影响,包括技术怎样延展身体机能,特别是超越传统的性别身份。早在2008年,卡德纳斯在一部365小时的混合现实表演“第二人生”中演化“成为龙”,采取了一条名为阿兹德尔斯莱德的龙的符号。

▲卡德纳斯(Micha Cardenas)的作品

细菌的艺术

人类对细菌这种微生物总有“谈其色变”的感觉,它在人们心中是坏的,会使人生病以至死亡,其实不然,有些细菌有抑制或消灭有害细菌的功能。细菌在我们身体的生存状态通过活动影像投在观众面前,便给人带来很强的触动感和紧张感,我们的生命面对自然生命很无奈,悲哀又感伤。历史上人类大面积的病毒传染如非典、禽流感等让我们联想到了人的生命之脆弱。这个时代有害细菌的身份也越来越不明确,人类对自然物的捕杀、变异都会产生莫名的有害菌,我们时常束手无策,可能随时会因为它消失而不可预知。因此,通过展示细菌警示人类是艺术家创作的动力,活好每一天显得尤为重要。

自然物种起源与发展,有了文明人的干预和介入使达尔文的自然进化论受到冲击。现在非洲一个原始部落和森林里的生物与现代文明产生的巨大反差,人类现代文明的生态负面使我们不能确定两种生存方式谁对谁错。人类在发展中加快了对自然的改造和人工化,为了符合人的思想观念,为自己服务,不遵从自然状态发展,加速了人类对原生态自然的破坏与侵略。历史的规律导致恶性循环:现代文明社会人类以自己的欲望和野心对原始贫穷的种族侵略和掠夺,使自己强大,并以此改变并同化少数民族与弱势部落,这是一种被迫式发展;在进步的同时也使这些弱势群落受到地域和文化殖民,失掉了本民族的个性特征与文化基因,破坏自然生态发展。事实上我们对野生动物、植物也存在这样的殖民攻击。文化殖民改变被殖民者的基因血统,对他(它)们的思想歧视和控制,也成为种族斗争的根源。

塔格·尼达夫(Tagny Duff)作品《LivingViral Tattoos》运用猪皮和慢病毒的生物合成病毒作为技术材料,由惰性生物材料与玻璃罐组成,生物材料会显示出带蓝色、褐色斑点的纹理。此装置是HIV1株的衍生物,因此将会在细胞上发生转染和传染。

▲ 塔格·尼达夫(Tagny Duff)作品《LivingViral Tattoos》

2009年

艺术家:神经合作艺术小组(Neurotica Collective)与斯迪夫波特实验室(Steve Potter Lab)、唐娜·富兰克林(Donna Franklin)+加里·卡斯(Gary Cass)、苏珊娜·李(Suzanne Lee)、爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)

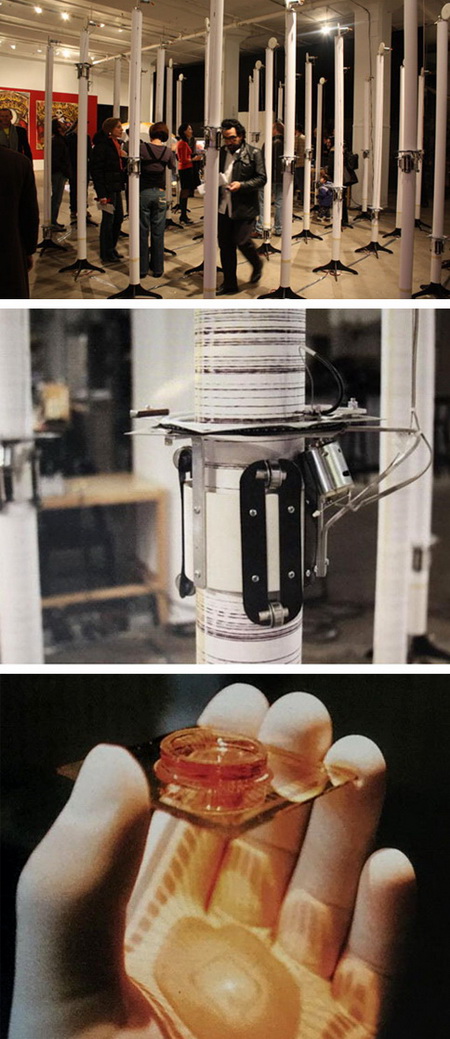

2009年澳大利亚神经合作艺术小组(Neurotica Collective)与美国斯迪夫波特实验室(Steve Potter Lab)合作创作的《无声攻击》(Silent Barrage),运用了鼠脑细胞、MEA、机器人、因特网、笔和纸等综合材料。“无声攻击”以艺术与科技的融合方式探讨思想的本质:自由意识和神经紊乱的关系。作品集中表现神经组织的失控性状态、癲痫病和培养神经细胞的典型特征。“无声攻击”利用观众对放大神经活动构建的空间的动作和反应来反馈给培养皿中的神经细胞,以试图平缓电脉的冲击。假定观众有自由意识,能够决定他们在空间内的路径,这件作品将人和神经细胞作出真实和假设的对比。阵列中的每个柱体都代表培养皿中的一个区域,每个个体机器人对应其区域内的活动程度。机器人在柱体上的痕迹示意着连续的神经活动,使人联想出过去活动的“记忆”轨迹。神经细胞从它曾存在的大脑中转译出来,不再有任何环境关系,它们被培养在一个人工的环境里,试图与它们周围的细胞建立连系。从艺术语言方式来看,“无声攻击”提供沉浸式的体验同时又有些令人压抑的感官体验,质疑给我们思考能力的神经物质的认知。

▲神经合作艺术小组(Neurotica Collective)+斯迪夫波特实验室(Steve Potter Lab)《无声攻击》(Silent Barrage)

唐娜·富兰克林(Donna Franklin)+加里·卡斯(Gary Cass)研发出由生物发酵红酒细菌产生的纤维素制成的连衣裙,衣服由于质感和色彩、气息让人感到亮丽光鲜。艺术家还与合作的技术人员运用其他酒精饮料:如白葡萄酒和啤酒——研发出不同色彩和质感的衣服,生物材料的运用赋予时尚以新的趋势。

▲唐娜·富兰克林(Donna Franklin)+加里·卡斯(Gary Cass)用红酒细菌研发制成的连衣裙

苏珊娜·李(Suzanne Lee)将用绿茶和糖中的细菌研发的纤维素新型纺织材料做成时尚的服饰,Suzanne希望这种技术材料让设计师在未来特质液体中自动生成一件不同质感和色彩的衣服。

▲苏珊娜·李(Suzanne Lee)用绿茶和糖的细菌研发而制的时尚服饰

爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)作品《迷之自然史》(Natural History ofthe Enigma series)是2003年至2008年间进行的项目,于2009年4月17日在明尼阿波利斯的Weisman艺术博物馆首次展出。“Edunia”是一种转基因花,卡茨将自己身体内提取的基因和牵牛花的基因序列相互混合,花瓣上带有红色丝纹,人类的“血液”流淌在牵牛花的细胞中,具有极其反讽的意味。这件作品旨在向公众传递“生命”的奇迹,也可以看出其实我们也有与其他动物相近的基因和生命形式。

“从进化角度来看,人类本身其实也是一个转基因的物种。通常理解中转基因是不自然的,这一观点是有问题的;重要的是去理解即使没有人类干涉的,基因在一个物种到另一个物种的变化也是野生世界的一部分。即使从病毒和细菌进化到人类的基因组通过了很长的进化历史;我们体内拥有从非人类有机体而来的DNA,因此,我们自己本身就是转基因的。在给出所有的转基因生物都是畸形这个结论之前,人们应该看看自己的转基因的状态。另外,科学研究也发现,人体内细菌的细胞,比到我们本身的细胞要多出十倍。比如我们人的细胞大概也就十万亿个,但是在人体内的细菌细胞,大概有一百万亿个。我们既是转基因的,又是细菌寄生的物种,所以在这种情况下,你还会觉得这朵花奇怪吗?”卡茨说。

▲爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)作品《迷之自然史》(Natural History ofthe Enigma series)

爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)的作品“Cypher”是一件集DIY转基因工具的艺术品书籍装置,象一个便携式的微型实验室,从尺寸大约为13x17英寸(33x43厘米)不锈钢外壳中,打开就像一本书。书中装有包含培养皿、琼脂、营养物、条纹环、移液器、试管、合成DNA,以及一本包含使用说明书。观众可以通过说明书将合成DNA整合到细菌中,然后会发出红光,通过这个转基因的标志可以识别作品的生命状态:是否存活。互动的观众通过这种阅读流程创造了一种新的观察方式。

▲爱德华多·卡茨(Eduardo Kac)作品“Cypher”

2010年

艺术家:伊尼斯•克拉斯克(Ines Krasic)、奥隆・凯茨(Oron Catts)+伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)、厄休拉・达姆、简•廷利简•廷利(Jane Tingley)、杰西卡・德布尔 、瓦法•比拉勒、斯蒂芬•内勒杜克(Stephane Leduc)、斯文贾•克拉茨(Svenja Kratz)

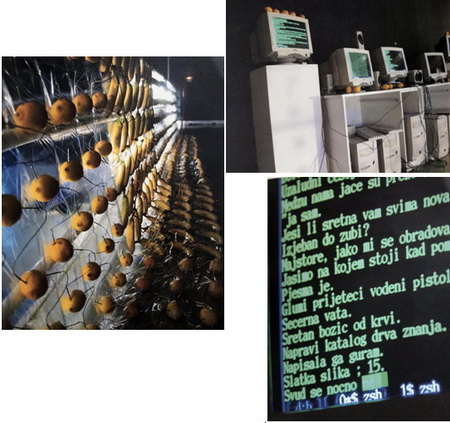

2006-2010年克罗地亚艺术家伊尼斯•克拉斯克(Ines Krasic)创作作品《香蕉之诗》(Banana Poetry)

运用了香蕉、桔子、特制软件、微处理机、电脑等装置与材料,“香蕉的诗”提供了一个实验性的平台,由我们常规可见的物理能源、水果和蔬菜最终结合成可移动装置,能直接插入园木中。作品的核心部分是Scribbler软件,它在网络上查找和分析各种篇章,然后试图模仿它们,制造出的声音如精神错乱的垃圾诗歌。大自然生物物质作为能源供应,被转化为电场,用新型机械/生物体来创造诗歌和文学作品。作品将生物、物理与数字媒介进行了转换与跨界,实施模拟再创作,这为生物与数码创作发现一个新的媒介方式。

▲伊尼斯·克拉斯克(Ines Krasic)作品《香蕉之诗》(Banana Poetry)

2010年艺术家奥隆・凯茨(Oron Catts)+伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)共同合作组织培养的艺术项目《诺亚方舟》运用了杂交瘤、生物反应器、生物剥制标本与浸制标本、低温样品瓶等装置材料。诺亚方舟是一个更新了的充满好奇的箱体,博物馆展出的惯例是陈列动物标本,在这个作品中新物种正在挑战传统的收藏价值观,在作品橱窗里包括了唯一的活体生命细胞组织和一个生物反应器(一个机械的,替代性机体)。博物馆开始收藏生命的碎片和冻结的细胞,旧有的收藏和保存方式(完整的填充动物模型)已被信息和碎片代替,新的生命形式将进入收藏品中,但依然不完善——“新生命”还没有进入自然历史收藏体系。在负责细胞供应的组织库中,我们会看到有由三个不同物种生成的细胞,如人类与老鼠的混合体细胞,这些细胞仅以编号或者奇怪名称来区分和归档,这便是“新生命”的诞生方式。这些生命形式早已从其本源里抽离,但同时他们又在不断的生长。作品试图为新生命生态系统争取更多的空间。生命也会成为艺术的一种符号象征,科学技术逐渐改变对生命的认知。一旦生命和科学混合,将异化成很多陌生而怪诞的新现象。从实验室生长研发的新生命体是否归类于自然?

▲奥隆・凯茨(Oron Catts)+伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)共同合作组织的艺术项目《诺亚方舟》

2010年德国艺术家厄休拉・达姆创作作品《温室转换》运用混合媒体水缸、特制ED、处理终端、水池等装置材料。“温室转换器”另外还选择了藻类、水蚤、探测仪和发光的 RGB LED灯组成,一个自动系统由一个水中生态系统构成,促使从二氧化碳到氧气的转换。添加了气体(尤其是二氧化碳)的水池中的水,被水泵通过水缸底部的气孔供给到水环境里。这为培养藻类提供了养料,加上光的影响,藻类借由二氧化碳产生生物有机体和氧气。光在水缸中呈现为英文” beloved”(亲爱的),由蓝色的个体LED灯组成,可以个别控制。“亲爱的”代表了一种进化系统,它超越了生物中充满竞争的自然选择基因系统,而提出一种积极的合作形式在温室转换器中,水蚤对这些蓝色的字母作出反应,它们被其吸引,并选择吸附在上面的藻类作为食物。如果水蚤过量繁殖,食用了它们所有的食物,此时灯光便会变暗,逐渐成为红色,为藻类繁殖提供机会。或者变成黄色,驱赶走水蚤,给藻类生长的空间。而后水池中的水也会被加入,提供二氧化碳来刺激植物生长。一段时间之后,藻类持续生长,同时驻扎在LED字母上,渐渐降低它的辨认度。字母“亲爱的”用它的状态作为其小生态环境的温度计,抑或显示它和外界大生态的关系。《温室转换》打破了达尔文自然竞争的生态系统,探讨人工介入和干预怎样让生态系统更完善的发展。

▲厄休拉・达姆作品《温室转换》

2008年加拿大艺术家简·廷利(Jane Tingley)创作作品《植物iPod》(Plant iPod),选择了木料、钢、电子元件、传感器、Max/MSP等装置材料。形式上这个装置由八个植物/假肢物体组成,分布在展厅各处。这些有机形状的物体盛装盆栽植物。每个雕塑物体都有一个内置的重低音音箱,带有金属枝杆从中生出,来支撑两个小型扬声器,靠近植物带叶的部分,由此作为一个声音系统。每个物体都包括了传感器和扬声器,从植物中发出的声音由观众所处的位置和远近直接决定。当装置休息时,植物(iPod)会播放人类呼吸的声音;当观众在空间里移动时,离他/她最近的植物发出声音,用多种语言讲述着故事,每个声音的音量都不大,拉近观众与植物的实际距离。“植物iPod”探索了创造人类与植物生命的新型关系和诗意性,同时颠覆了传统的等级观念,平等的与物感应、齐物等观,平等的与其他生命体正常交流,而不是人类的附属物。如何将科技人文化,将自然作为依托,改变人类与天斗、人定胜天的观念。

▲简·廷利(Jane Tingley)创作作品《植物iPod》(Plant iPod

2010年荷兰艺术家杰西卡・德布尔作品《毛细渐变》由白水仙、水、亮蓝FCF(E133)、杯子的装置材料构成。白水仙在中国水仙被称为“水的女神”或“站于水波之上的神”。字面意思是“水之永生者”,这个花被认为有将人复活的力量,当许多水仙同时开放时他们创造出一组“永生者”。“毛细渐变”展现了液体流由于蒸腾作用穿过导管组织以抵抗重力。蒸腾作用中叶片、水压和营养物质中的静体压力的协同作用使得液体向上移动。为了突出这个过程,花茎被置于食用色素E13,亮蓝FCF的溶液中,有色液体通过茎被输送到花叶上,杯子间的颜色浓度各不相同是因为水中的颜色与叶片染色的速度相反。在一个星期的时间内,白色的叶子吸取蓝色溶液,慢慢地变成了漸变的蓝色。作品探讨自然有机物质在人工介入之下的从内至外的生理变化。

▲ 杰西卡・德布尔作品《毛细渐变》

2010年12月,美国纽约大学艺术系教授瓦法·比拉勒受卡塔尔一家博物馆的委托,通过手术在自己的后脑装上了一个摄像头——手术在2010年11月底进行,需要植入皮肤,疼痛难忍。医生将三片钛质薄片和一个杆状物植入到他后脑部位的皮肤下面,皮肤把薄片隐藏其中,但杆状物露出在外。指甲大小的摄像头具备自动对焦功能,通过磁力吸附在钛片上,然后与他随身携带的电脑相连接,这个摄像头装上后每隔一分钟都会将拍摄到的画面上传到网上实时播放。这次“脑后眼”被命名为“第三个我”,作品详细记录了比拉勒生活的状态。这个摄像头每一分钟都会拍摄一张他身后的场景,持续一年,会把他背后“看”到的一切向公众播放。摄像头是防水的,他的隐私都会被暴露给观众,因此作品也引发了关于侵犯隐私的争议。

▲ 瓦法·比拉勒教授的“脑后眼”

斯蒂芬·内勒杜克(Stephane Leduc)在1911年出版的书中试图证实生命只是一个化学过程。由西澳大利亚文化艺术部资助设计、芬兰阿尔托大学生物艺术基地Biofilia协助,使用定制的快速原型打印机来创建“原始细胞”。Biofilia这件作品涉及到文化遗产的重新建构的理论基础,随着人造合成生命的实验,探索生命机制的思想至关重要。

▲ Biofilia定制的快速原型打印机创建的“原始细胞”

斯文贾·克拉茨(Svenja Kratz)的《HEK293T:The transformation of Johni or Oliver》使用了绿色和红色的荧光蛋白、混合培养基、DVD与293T细胞。该作品从海洋生物中分离了绿色和红色的荧光蛋白来转化人类胚胎肾细胞。这件作品讨论了细胞转化和新生物技术之间所产生的引人入胜的深思。

▲斯文贾·克拉茨(Svenja Kratz)的《HEK293T:The transformation of Johni or Oliver》

2011年

艺术家与展览、画廊:吉尔伯托・埃斯帕扎、海伦·皮诺(Helen Pynor)+佩塔·克兰西(Peta Clancy)+盖尔普利斯特(Gail Priest)、艾米·卡丽、SymbioticA(“共生体A”研究小组)、GVArt画廊、塔尔・丹尼诺、克里斯蒂安(ChristianBök)、马里恩·拉瓦尔·珍特(marion laval-jeantet)、弗里德里希(Verena Friedrich)、生物艺术大赛

2008-2011年墨西哥艺术家吉尔伯托・埃斯帕扎创作作品《游牧植物》,运用有机体、机器人、录像等设备在一条受污染的河流中的生活。“游牧植物”积极地游走于人类活动的地域生存,作品倡导多种生命体共生,拉近人类和自然的距离,质疑人类活动对自然的负面的生态影响和反思。作品由一个承载游牧植物小型自动化机器人,机器人又装载了植物和微生物,在机器体内以共生关系生存着。细菌微生物需要养分时可以自动向水源靠近,从一条受污染的河流里取水,分解其中的成分来获取能源,供给其大脑电路。多余能源将被用来制造生命,维持植物,由此完成其生命循环,自给自足的能源创造了机器、人、植物、微生物之间的共生关系。“游牧植物”同时展示了此装置在墨西哥Jalisco省Saltoi市的河流中活动时艺术家录制的游牧植物过程,还有艺术家拍摄的照片与项目的网站资料。

▲吉尔伯托・埃斯帕作品《游牧植物》

2011-2013年由海伦·皮诺(Helen Pynor)和佩塔·克兰西 (Peta Clancy)与科学家、临床医生

、声音艺术家盖尔普利斯特( Gail Priest)合作完成的作品《心房》(THE BODY IS A BIG PLACE),现场有通道视频投影、心脏输液装置、监视器单通道视频、声音等,用于现场表演的猪心取自屠宰场的正规流程,不会因展览让猪受到伤害。“心·房”重现了人类心脏移植过程和情景,意在探索器官移植和生死之间的界限,包括器官移植过程中身体各部分跨越空间、时间和人的可能性,强调风险和不确定性,反映了器官移植本身的不确定性。在展览空间的现场展示时,心脏输液装置用于使活生生的猪的心脏重新恢复脉动状态,将死亡与生命存活的两种状态展现为延伸的持续过程。试图通过观众实时观看的心脏的跳动引起他们的生理感知和对生命的关切,使观众更深入了解自身内心的可能性。这个作品的实现依赖于与墨尔本的器官移植团体的合作,参与了该作品水下视频图像制作的都是接受、捐赠人体器官或是近距离接触亲人器官移植术的人。作品展示引发了系列隐喻,同时也存在争议,公共化展示活体心脏的感官体验对观众的刺激,触及人与人之间伦理道德、动物保护等一系列问题。器官移植还会触及患者之间的隐私,排异排异反应,伦理问题。艺术家、科学家、临床医生在媒介艺术和生命科学内部之间的协作研究是作品开发的核心。

▲海伦·皮诺(Helen Pynor)+佩塔·克兰西 (Peta Clancy)作品《心房》(THE BODY IS A BIG PLACE)

2011年艾米·•卡丽(Amy Karle)创作作品《生物反馈艺术》中,艾米·卡丽将她的身体及意识与技术融合地反应出来。艾米·卡丽将她在冥想时的生理反应输入到模拟计算机中,以生成实时的图像和声音:即将模拟桑丁图像处理器(Sandin lmage Processor)转化为电生理学可视化设备,并通过该装置的持续表演形成艺术转换,艺术家将行为表演的身体体验与技术的可视化有机的呈现,这样的作品从而区别于科学家的功能试验。

▲艾米·卡丽(Amy Karle)作品《生物反馈艺术》

澳大利亚西澳大学艺术与生物学合作的实验室SymbioticA(“共生体A”研究小组),创作一系列名为“Semi-LivingWorry Dolls”的作品,它们受到了危地马拉忧愁娃娃(worrydolls)的启发。在作品中承载活体细胞的结构被固定到一些可分解的聚合物中,然后放置在一个微重力的生物反应器里(生物培育在生物反应器中完成)。在展览的过程中,这些活体细胞逐渐生长、长成和娃娃一样的肉质雕塑。当作品在柏林的Science画廊中展出时,“共生体A”小组的工作人员与当地的生物学家合作,在现场复制生物反应器的工作过程。

▲ SymbioticA(共生体A)研究小组的忧愁娃娃(worrydolls)

关于生物艺术的公开展示一直是个争议的话题,艺术家的自由表达依然会受到法律的约束。生物艺术主要触及的是伦理、道德和生理反应的禁忌,能展览什么需要学术与法律委员会来评审,这个法律的弹性在每个历史时期也会随着科技的发展和观念的改变发生相应的改变。画廊主Robert Devcic说:“这样的申请、审批、协调给了我信心,让我觉得这是合乎道德标准的。我花了9个月时间才获得这张许可证。其实来自欧盟以外的人体组织是不会受这些问题的约束的,但是我需要坚持这些原则。”Devcic是一个严格的素食主义者,他十分看重人体组织的保存、收藏以及捐赠的重要性。“我们不能以耸人听闻的方式来处理这些事,这只会使得更少的人愿意将他们的身体捐献给科学。”GVArt画廊是英国唯一一间拥有“允许使用人体组织”审批许可证的私人画廊,也就是说它能展示人体组织,包括器官、大脑、胎儿组织、血液以及干细胞等。

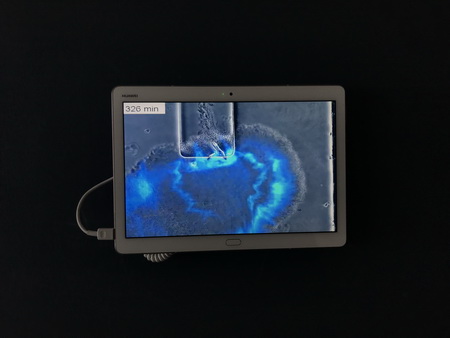

细菌作为新的编程工具被用于合成生物学。2010年艺术家塔尔・丹尼诺的作品《超新星》是他在设计细菌的同步时钟行为时创造的一个微观影像。实验开始时,将一个细菌加载到微流体装置中,每隔几分钟记录一次图像,观察细菌群落在三维空间中的生长动态。当细菌群达到临界质量时,膨胀并产生荧光的行波。细菌是地球上无处不在的生物,也是外太空生物学家所寻找的外星生命形式的原初模型。这一实验看起来像爆炸的恒星,因此称之为“超新星”。作品也试图探讨微观世界与宏观宇宙间的整体联系。

▲塔尔・丹尼诺作品《超新星》

克里斯蒂安(ChristianBök)的作品《The Xenotext》中,“化学字母表”被用来将诗歌转译成DNA序列之后植入细菌的基因组中。当翻译成基因后整合到细胞中时,诗歌便构成了一套指令,所有这些指令都使得有机体在反应中制造出可行的良性蛋白质。Bök写道:“实际上,我正在设计一种生命形式,这样它不仅可以成为存放诗歌的持久档案,而且还可以成为一首用于写诗的操作机器,可以在地球上持续存在直到太阳爆炸的那一天......”

▲克里斯蒂安(ChristianBök)作品《The Xenotext》

马里恩·拉瓦尔·珍特(marion laval-jeantet)的作品《que le cheval vive en moi》(愿马儿与我同在)将含有全部外源免疫球蛋白的马血浆输入她的体内。在输血后,艺术家穿着假马蹄高跷与马进行了一次行为的交流仪式,然后将杂交血液提取并冷冻干燥。通过这种行为代表了半人半马神话的延续,人马杂交作为“人类的动物”,改变了人与动物伦理关系:不是驾驭和被驾驭的关系,而是平等的你中有我,我中有你的感应关系。免疫球蛋白是控制内分泌系统的腺体和器官的生物化学作用,它也与神经系统紧密相连,因此艺术家在被注射后的几周内,她的生理习性状态发生了变化:她的意识变得敏感而紧张。她说“我有一种超人类的感觉,我不在我平常的身体里。我感觉很强大,也超敏感,过度紧张和非常怯懦。越发偏向草食动物的情绪化,我常失眠,我觉得我是一匹马。”

▲马里恩·拉瓦尔·珍特(marion laval-jeantet)作品《que le cheval vive en moi》(愿马儿与我同在)

弗里德里希(Verena Friedrich)作品《CELLULAR PERFORMANCE》,使用人或动物的皮肤细胞在延时显微镜下进行制作。该作品选择“药妆品”的广告语言,这类新兴的护肤品具有药物益处和“材料”的革新。这些人或动物的皮肤细胞在实验室中被操作成字母和单词,该生物材料作品在药妆行业虽有可控性的承诺,但并不能确保其持续的稳定状态。

▲弗里德里希(Verena Friedrich)作品《CELLULAR PERFORMANCE》

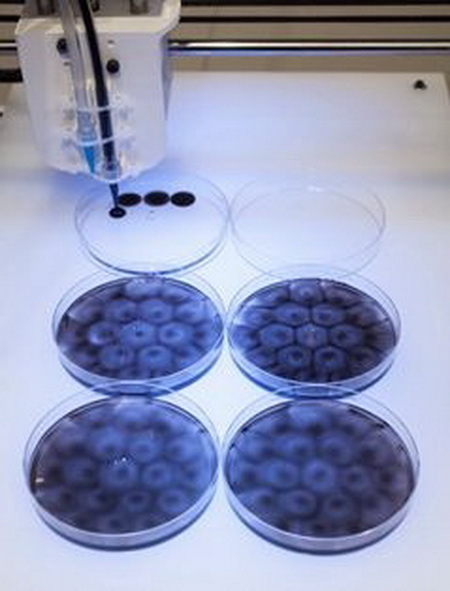

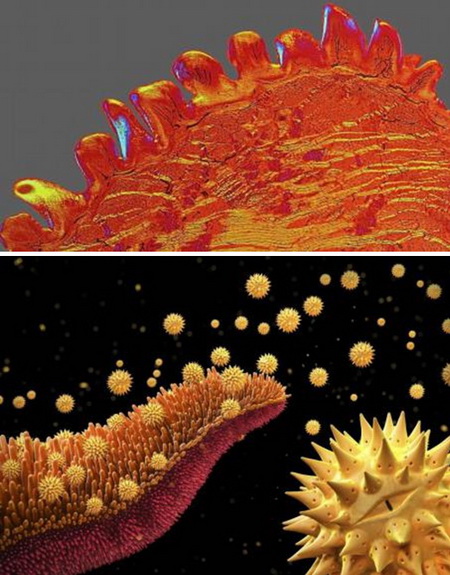

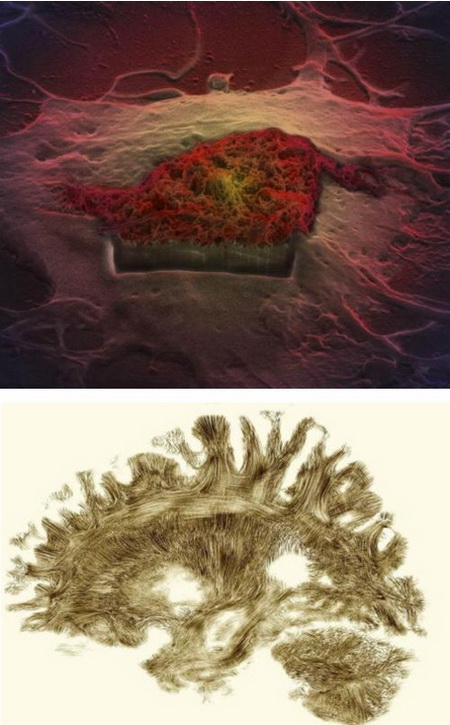

2012年美国实验生物学会举办的年度生物艺术大赛结果揭晓,共有10幅作品获奖。这些作品向观众展现了目前高科技生物研究的技术成果,也以独特的艺术语言、图式呈现了生物艺术的美学特征和价值,给观者带来令人感叹的视觉震撼和神奇的生命想象,选择几个图像如下:

可降解的软骨支架由纤维状高分子材料编制而成。新生成的软骨组织可附着在支架上,等待软骨完全成型后,这块支架会逐渐降解并无害地被身体吸收。这项技术可以帮助那些软骨出现病变的患者恢复健康。

成肌细胞附着在球状微载体上,这些成肌细胞是被染成绿色的干细胞分化而来的。这项技术有助那些肌肉或皮肤受损的患者恢复健康。

2012年

艺术家:德鲁·贝瑞(Drew Berry)、盖伊·本·阿里(Guy Ben-Ary)+柯尔斯滕·哈德森(Kirsten Hudson)、皮埃尔·于热(Pierre Huyghe)

在德鲁·贝瑞(Drew Berry)的视频在展览室大屏幕上,感染的细胞被“释放”,生命的结缔组织充满死亡的水滴……疱疹、流行性感冒、艾滋病毒、脊髓灰质炎和天花细菌被投射放大,变换着各种状态。

▲德鲁·贝瑞(Drew Berry)作品

艺术家盖伊·本·阿里(Guy Ben-Aryh)和柯尔斯滕•哈德森(Kirsten Hudson)的作品《In Potēntia》是一个混合培养基,其作品材料与技术有包皮细胞、干细胞、重编程神经元、组织工程、电生理学、计算机控制装置和声音、推测性技术。《In Potēntia》是动物和无生命物质的跨界与转换,作品使用iPS的干细胞重新编程技术获得包皮细胞变化的逆向工程,然后艺术家将其转化为胚胎干细胞、神经元,最后作品呈现的是一个功能正常的神经网络,也可以叫它“生物大脑”,被放置在雕塑孵化器内,装置包含一个生命支持系统和一个将神经活动转化为令人不安的声音的设备。艺术家创造了一个生物的大脑,试图打破神创论和自然进化学说。人造生物学说未来重要解决的是生物大脑的意识和思维问题,如果真的实现有意识的大脑与你对话,将是一种可怕现象。

▲盖伊·本·阿里(Guy Ben-Aryh)+柯尔斯滕·哈德森(Kirsten Hudson)作品《In Potēntia》

2012年皮埃尔•于热(Pierre Huyghe)为第十三届卡塞尔文献展创作的雕塑作品《未耕种》(Untilled),位于公园的一处肥料堆上,由一件头部被放置蜂巢的马克斯·韦伯(Max Weber 1897-1982)雕塑复制品,多种致幻植物,一只前腿被染成粉红色名叫“人类”的白色猎犬组成。在展览期间,涌来蜜蜂导致蜂巢不断变大并包裹整个雕塑的头部。作品以活生生的生物作为材料,将人工材料赋予自然的属性,达到人(雕塑)与生物(蜜蜂)合而为一的生态特点,也强调了个体(有生命的、无生命的)之间的共生关系。

▲皮埃尔·于热(Pierre Huyghe)作品《未耕种》(Untilled)

2013年

艺术家:苏珊·安克(Suzanne Anker)、赵仁辉(新加坡)、海瑟·杜威哈格伯格、安德烈·布罗代克(Andre Brodyk)、奈吉尔.海勒(Nigel Helyer)、Cat Hope、萨沙・斯帕卡尔+米莉亚那・瓦吉杰+阿尼尔・波德歌尼克

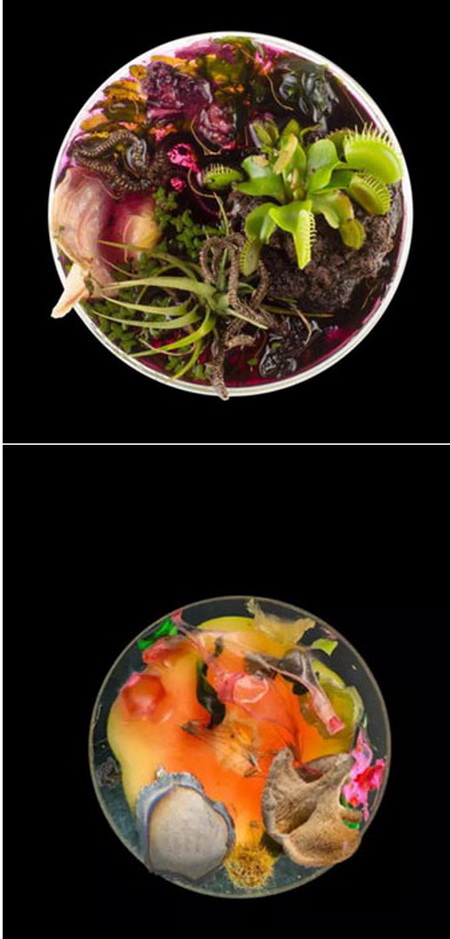

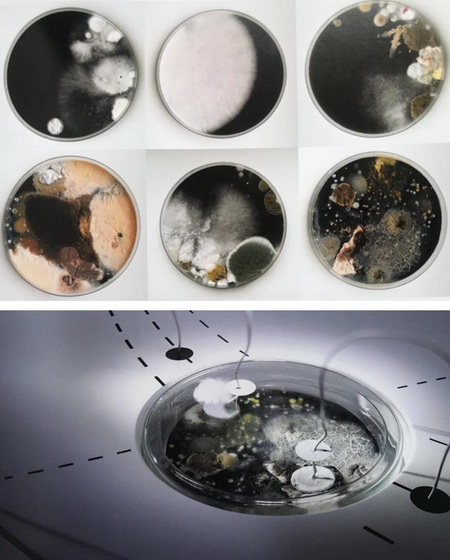

美国生物艺术家苏珊•安克(Suzanne Anker)在作品《培养皿中的瓦尼塔斯》(Vanitas in Petri Dish)中借用“瓦尼塔斯流派绘画中”以骷髅、腐烂等图示去表现社会物质化的形态,从生物艺术的目的出发,一个个培养皿中放置了鸡蛋与小螃蟹、荷兰豆、蟑螂等,并对培养皿拍摄照片。苏珊•安克的生物艺术探讨在培养皿中创造新的混合生命形式的多样性和可能性。

▲苏珊·安克(Suzanne Anker)作品《培养皿中的瓦尼塔斯》(Vanitas in Petri Dish)

日本科学家成功把人类的语言基因“foxp2”编入猴子的基因序列。2013年新加坡艺术家赵仁辉的作品《会说话的猴子》亚当成为了第一只具有人类语言能力的长鼻猴。

▲赵仁辉(新加坡)作品《会说话的猴子》

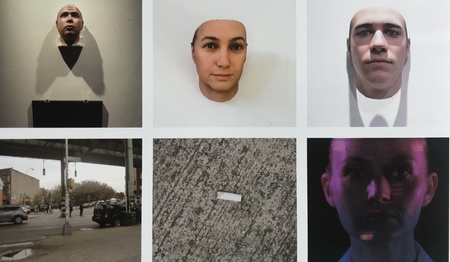

海瑟·杜威-哈格伯格(Heather Dewey- Hagborg)在创作的作品《陌生者印象》中,通过从公共场所搜集拾得的遗传基因物质数据分析来想象设计出携带遗传物质的本人肖像雕塑。陌生人不经意留下基因痕迹,杜威-哈格伯格运用了法医技术和生物监测手段来创作。这个探索性项目《陌生者印象》是一件有先见之明的作品,艺术家曾与法医、警方以及大学内的研究人员进行过广泛的合作。作品探索基因技术对社会服务所起到的各种作用。

▲海瑟·杜威-哈格伯格(Heather Dewey- Hagborg)作品《陌生者印象》

安德烈·布罗戴克(Andre Brodyk)的作品《Proto-animate 20TP》中,新的编码序列由来自基因表面上的非编码区的158个DNA碱基组成。将该序列插入大肠杆菌中并当作绘画颜料来描绘小孩子的肖像。这种与人类的阿尔茨海默病有关被称为APOE4基因(载脂蛋白E4)的基因。作品材料有半成品学校家具、有机玻璃、培养皿、粉笔、黑板漆、电灯/电缆、转基因细菌组成。

▲安德烈·布罗戴克(Andre Brodyk)的作品《Proto-animate 20TP》

奈吉尔·海勒(Nigel Helyer)的作品《Supereste ut Pugnatis(Pugnatis)ut Supereste(SPPS)》,探讨了澳大利亚移民的排外的历史及社会政治形态的界限。作品注入病毒的鸡蛋装进携带有毒物质的古董火箭中,这个生物武器试图描述生物战的历史。材料有:Visualisation Duncan Bond、不锈钢、实验玻璃器皿、胶合板、惰性生物污染物、蛋、留言板和音频设备。

▲奈吉尔·海勒(Nigel Helyer)作品《Supereste ut Pugnatis(Pugnatis)ut Supereste(SPPS)》

Cat Hope的作品《Sound of Decay》中,计算机“监听”干燥器内腐烂的状态,并放大我们能够听到的音频功能,腐烂这一过程是我们的视觉和嗅觉感官难以体验的。作品使用了死亡的蟾蜍、电脑、干燥器和抽气机材料等组成,因为衰变过程所产生的声音非常低而小,人类听不见,所以艺术家配置了扩音器让听到生物腐烂的声音,体会生命消逝的过程。

▲ Cat Hope作品《Sound of Decay》

2013年来自斯洛文尼亚的媒体艺术家萨沙・斯帕卡尔、生物学博士米莉亚那・瓦吉杰和生物黑客阿尼尔・波德歌尼克三人创作的生物艺术装置《细菌合鸣》,由生物材料、电子、声音组成,养皿中的菌群也是从这三个作者身体上取样的。当观众按下面板上的指纹按钮,就向位于中央的电子线路发射了一个电子信号,激发通过菌群的电流,菌群继而调制成一个一致的声音,来自三个艺术家身体的微生物群作为一个整体被转化为一个电子音在这瞬间被观众所聆听到。

事物本质总是通过价值观来定义,但如果观众的身体物质种类不再只有一个会怎样?由细菌、真菌和古细菌构成的居住在人体的微生物群落,数量庞大,种类繁多,并非单一。多重的身体行为与单一的不同,每个生物体在和其他生物体或自身合作时有他特定的角色。设定决定并激活了生物体所需完成行为的环境需求。在身体与环境发生了内部作用的那一刻,身体感知变为一体,但它的生物体总是多重的,并且与未来的内部作用时不同。身体合一只出现在特定的时空,在那里它的内部作用并融入等待着新改变的多重生物体。“细菌合鸣”是一个多重时空中的导航工具,三个作者与观众的身体微生物组之间内部反应构成了一幅声音地图。《细菌合鸣》中这些微型生物成为了艺术创作的媒介和主角。菌群自身的繁衍衰退和周围环境都会影响声音的最终形成。通过这种方式,艺术家们意图展示人类身体不是由相同的特定环境所定义或约束,而总是在与所有事物产生内部互动。身体本身由许多异质物质构成,它们不断在转变或互相交叉渗透,因此身体的边界也不会是清晰分明的。“我们是宇宙的——这里没有内部和外部。只有从内部发生的行为和变成其一部分的世界。”

▲萨沙・斯帕卡尔+米莉亚那・瓦吉杰+阿尼尔・波德歌尼克合作的作品《细菌合鸣》

2014年

艺术家:皮纳尔・尤尔达斯特、玛尔塔・德・梅内泽斯、布兰登·巴伦奇(Brandon Ballengee)、约翰逊(Johnson)、纳赛·奥德丽·切萨(Natsai Audrey Chieza)、迪米特·斯特雷(Diemut Strebe)、赵仁辉(新加坡)

海洋是地球生命缘起和维持的生态系统,四十亿年前海洋孕育出了第一个有机分子生命,并充满了史前生命体。今天海洋的组成进行着一个戏剧性的变化,尤其近几十年来,人类产生的大量不可分解化学垃圾涌入海洋,人造合成分子开始了主导形成垃圾危机。太平洋上形成的体量无比的垃圾帶,覆盖了700000到1500万平方米面积的塑料垃圾成为人类危机的象征符号。这是由环太平洋所有国家通过多年无底线的消费行为制造出的可怕现象。发现垃圾漩涡的环境专家查尔斯・摩尔船长宣称,“海洋变成了塑料池”从原始海洋到人造塑料池演变。

2014年土耳其艺术家皮纳尔・尤尔达斯特创作作品《无节制的生态圈》提出了一个简单的问题:“如果从今天起我们的塑料碎片充满海洋,那什么样的生物会从当代的原始泥沼中诞生?”这个项目研发引入能感知并具有可以消化朔料的器官的浮游昆虫、海洋爬行动物、鱼和鸟类作为一种后人类生命形式的循环系统。作品受到新型分解漂浮塑料细菌的发现和启发,从极端的人类中心学说出发“无节制的生态圈”达到了去人类活动中心主义生成出去除人类因素的生命。“无节制的生态圈”设想可在人造恶劣环境生存的生命形式,这种生命形式可以将我们消费欲望生成的物质转化成生命。

▲皮纳尔・尤尔达斯特作品《无节制的生态圈》

2014年玛尔塔・德・梅内泽斯(Marta de Menezes)创作作品《两者的永生》探究了身份界限的概念、自然状态与人工改造的二元对立关系。这个作品是梅内泽斯与她的伴侣路易斯格拉萨首次合作。永生一直是人类的愿望,在许多文化中都是终极目标。历史中人们纷纷通过制作自己的雕像与自画像、虚拟人、炼丹术、寻求长生基因物质,甚至用冷冻身体等方式试图使自己永存世间。本项目中,艺术家与合作人(她的伴侣)通过细菌载体将基因注入对方白细胞中,使对方的白细胞永生化。这些永生的细胞,虽来自相爱的两人却融合在一起。这些细胞取自防御机能的免疫细胞,因此它们抗拒来自别人身体的细胞,互相的隔阂永不能化解。永生总是有代价的,那便是孤独的存活,精神上依然痛苦。

2010年深海地平线(DWH)石油泄漏事件是美国历史上最大的环境灾难,一直与英国“艺术催化剂”(Arts Catalyst)机构合作的布兰登·巴伦奇(Brandon Ballengee)通过创作的生物艺术,让这些消失物种似乎以全新的视觉面貌出现得以复活,成为一种永恒的象征。布兰登·巴伦奇研究的变异标本艺术:通过化学清除和两栖水生遗骸染色技术所产生死亡水生物色泽鲜艳,在他的展览中被称为“宝石”。

▲布兰登·巴伦奇(Brandon Ballengee)作品

TaxiClear公司使用新配方和化学公式特制的化学药剂与Visikol清除老鼠、蜥蜴等其它动物给他们新的艺术生命,制成的这些晶莹剔透的标本作品。约翰逊(Johnson)说。“我们最初只是一家化学公司,后来研制了Visikol ,有了它,我们可以清除整个生物体,这就使得器官和各种内部结构得以可视化。”。

▲TaxiClear公司制造的透明动物标本

艺术家纳赛奥德丽·切萨(Natsai Audrey Chieza)与生物工作室合作,发现了一种可产生色斑但无害的细菌,通过控制它的生长环境来变化它的颜色,如果丝制品放入其中,可以进行霉菌染色,变换不同的肌理效果。每条作品都会成为具有唯一性的绝版作品。

▲纳赛奥德丽·切萨(Natsai Audrey Chieza)用无害细菌创作的丝制品

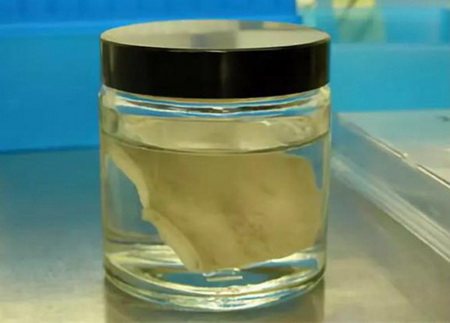

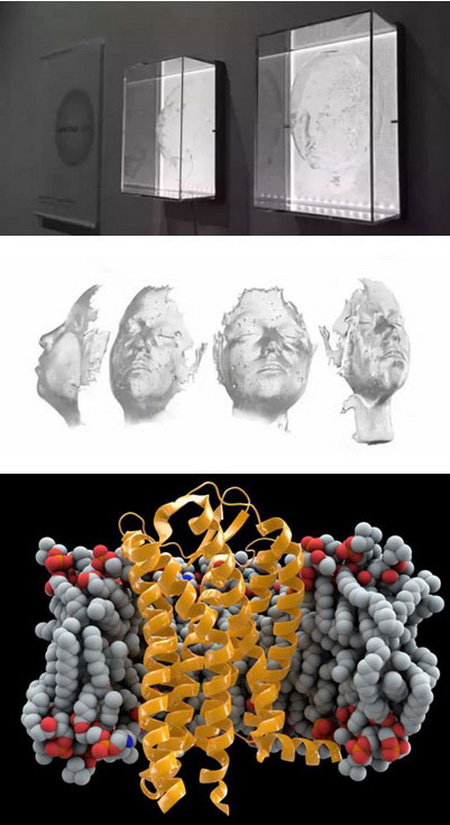

艺术家迪米特·斯特雷(Diemut Strebe)作品来源于荷兰著名艺术家文森特·梵高(Vincent van Gogh)割耳事件,从梵高兄弟提奥·梵高(Theo van Gogh)的后代Lieuwe van Gogh那里采集了遗传样本通过软骨组织工程,创作了一件名为《Sugababe的新耳朵》的作品,将收获的细胞培养到3D打印的支架上,耳朵安置在含有营养液的盒子中,让梵高的耳朵得以复现、永存,参观展览的观众还可以通过麦克风与梵高“交谈”,麦克风将他们的声音转化为神经冲动传递给耳朵(尽管无论如何它是听不到),以此纪念梵高对于艺术执着的人生,广为流传。

▲迪米特·斯特雷(Diemut Strebe)作品《Sugababe的新耳朵》

2014新加坡艺术家赵仁辉创作《昆虫之家》展示了超过100种昆虫。在一天中,从房间的各个角落和缝隙收集昆虫躯壳。这些躯売的收集展现了人类日常范围内所发现的各种虫类生命,具有社会学和自然科学综合性研究价值,也是一种类型学的研究方式。在一个我们人类住所的身边,几百种昆虫和人类共存我们却没有认识到他们的存在,也没有很好的研究过它们。

▲赵仁辉(新加坡)作品《昆虫之家》

2015年

艺术家与展览活动:玻莉亚娜・罗萨+盖伊·班亚立+奥列格·马维尔马蒂、伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)博士+克里斯·索尔特(Chris Salter)+奥隆·凯茨(Oron Catts)、“琼脂艺术”大赛、“2015惠康影像奖”

未来将人类生命延展的方式除了NMN物质的研发、时光穿越、虚拟人技术,还有人体冷冻技术。作品“雪花”探讨和质疑“人体冷冻技术使永生成为可能”的结论。人体冷冻技术主要研究在液氮中保存人体,让被低温保存以便在将来“醒来”的人们带来希望。“雪花”是由玻莉亚娜・罗萨、盖伊·班亚立和奥列格•马维尔马蒂2015年创作的象征性艺术品,它在概念和物质层面检验了为创造虚假记忆而使用生物技术支配大脑可塑性的场景,以及生理和心理处于分隔边缘的可能性在伦理和美学方面的含义。

人体冷冻技术的概念最初是由人体冷冻研究所创始人罗伯特•艾丁格( Robert Ettinger)于1962年提出。艾丁格在《永生的前景》和《从人到超人》两本著作中提出,希望通过纳米/生物技术恢复身体组织并最终唤醒冷冻的人体,但是,科学尚无法解決重要组织修复等问题,尤其是在保持知识、记忆和身份所必需的大脑可塑性方面毫无进展。虽然科幻艺术经常想象出人体冷冻法的概念及其社会和文化含义,但我们目前这些技术尚未实现或得到普及。

2006年时 Rossa和Ben-Ary在乔治亚理工大学(神经工程实验室)的史蒂夫波特实验室工作,在那里他们从小鼠神经元中发展出神经网络,创造了一系列鲜活的“大脑”,这些“大脑”可以通过60个电极产生或接收数据和刺激。Rossa和Ben-Ary以雪花图像反复刺激神经网络,使具有可塑性的神经网络定型,或者说是以生物设计手段将雪花图像复制到神经网络的“记忆”中。而后,他们在-80°C的低温中保存“雕刻”着雪花的神经网络。在进行低温保存时Rossa和Ben-Ary还没有想象出这些带有雪花记忆的冷冻神经网络将会产生什么样的结果。此外,因为冷冻的神经网络必须保持在-80℃,所以在他们的驻留结束时无法带走它,这件艺术品就这么被留在冰柜里保存。然而10年后,冰柜出了故障,这个脆弱的大脑就因温度过高而解冻后死亡。

现在艺术家们准备向这个2004年的项目致敬。但是这次,他们没有采用小鼠神经元,而是使用一个由Guy Ben-Ary的神经元制成的神经网络并置于液氮容器中,用相同的雪花图像进行刺激,然后在-80℃冷冻。这个装置引发的是对未来技术的思考,以及在其创建过程中的我们处于什么样的位置,“雪花”探寻的是这样一个命题:当人体冷冻技术进入商业应用,试图对记忆和人脑可塑性进行干预时,我们需要考虑的道德/法律因素会发生多大程度的变化?一旦这个技术试验成功将会给社会的结构、生态带来巨大的改变,这是人类需要慎重的问题。很多技术一旦研发成功就要考虑其负面后果,如果弊大于利,就因该将其遏制在研发的早期或想象的阶段。

▲Rossa和Ben-Ary创造的刻有“雪花”记忆的神经网络

《FUTILE LABOR》由伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)博士+克里斯·索尔特(Chris Salter)+奥隆·凯茨(Oron Catts)共同创作,是将艺术展览和科学技术、文化研究结合在一起的作品,呼吁我们反思实用功利目的的艺术项目日益增长的现象。作品使用材料:组织工程C2C12成肌细胞、小鼠肌肉,有机玻璃,定制设计的电子产品,木材,钢,塑料管,尺寸为500mmx500mmx1500mm。作品《FUTILE LABOR》通过开发组织工程肌肉,目的是建立一个唤起人们反应的环境,该装置记录了实施五年的研究过程,通过在装置里扭动的骨骼肌去和人类观众之间建立一种本体论上的联系,艺术家呼吁大家能够重新思考我们的后人文主义运动观。

▲伊恩纳・祖儿(Ionat Zurr)+克里斯·索尔特(Chris Salter)+奥隆·凯茨(Oron Catts)作品《FUTILE LABOR》

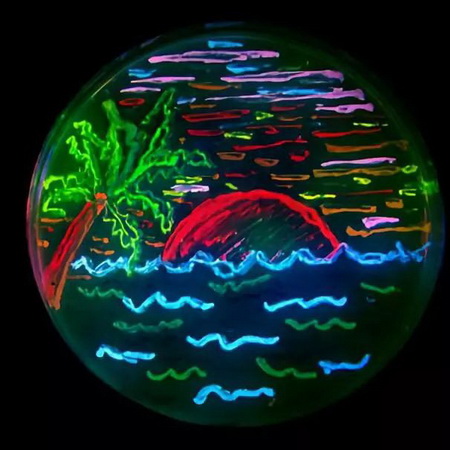

2015年起,美国微生物学家协会开始举办“琼脂艺术”大赛,参赛者都用细菌、琼脂与培养皿为创作材料,来创作艺术作品。到目前为止,赛事已持续到2019年,比赛分为专业组与非专业组,其中非专业组更细分为成人组与儿童组,因为互动与创新作为动力参与着积极踊跃。

▲美国微生物学家协会举办的“琼脂艺术”大赛作品

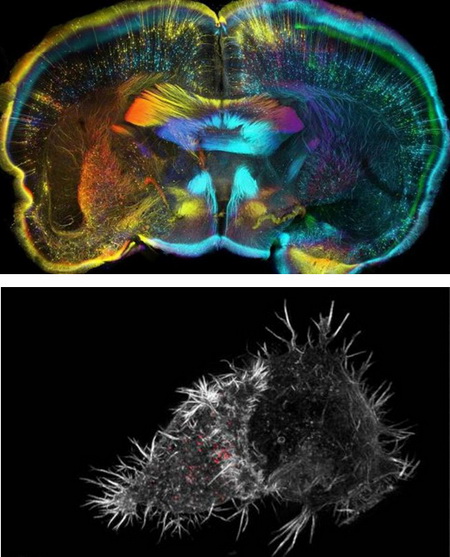

“2015惠康影像奖”(Wellcome Image Awards)年度最佳科学影像的入围作品,由总部位于伦敦的研究慈善机构选取了20幅,这些影像是采用包括计算机断层扫描(CT)和扫描电子显微镜在内的成像技术制作的。“科学产生的令人惊叹的丰富影像对于研究来说是相当重要的,能帮助我们理解非常抽象的概念。”科学家、播音员、评审团成员亚当·卢瑟福(Adam Rutherford)在一次书面声明中这样说,“这不仅是微小的影像,而且是关于如何理解生命、死亡、性和疾病的东西,它是戏剧和艺术的基石。今年的惠康影像奖再次以令人难以置信的诸多获奖作品纪念了这一切。”

▲老鼠大脑的剖面图(上);自然杀伤细胞免疫突触的影像(下)

▲ 猫舌头的横截面(上);花粉粒的图示(下)

▲学名为Wallaceaphytis kikiae的寄生蜂(上),光学显微镜制作;蚜虫眼晴的电子显微镜照片(下)

▲星形胶质细胞与碳纳米管互相作用,扫描电子显微镜制(上);健康的成人大脑,白质纤维束核磁共振成像(下)

▲ 怀孕母马的子宫(上);儿科感官完整装置(下)

2016年

艺术家:塔尔・丹尼诺、本·弗莱、希瑟·巴内特(Heather Barnett)、亨特·科尔(Hunter coleHunter cole)、德米特里・莫罗佐夫(Dmitry Morozov)、艾米・卡丽(Amy Karle)

2016-2018年艺术家塔尔・丹尼诺创作的作品《微宇宙》探索了肉眼不可见的微观世界中各种有序或混乱的构成方式。作品深度的揭示了微观世界所隐藏的令人惊异的结构和模式,并且这些结构和模式能在其最终形态中被完美地计算排列,但这件作品的变体是独特而不可预测的。其作品以科技新媒体和艺术手段的完美融合来控制细菌这一外界实体的复杂行为。微生物成为积极的合作者,随着时间变化基因突変也不断发生。

▲塔尔・丹尼诺作品《微宇宙》

艺术史上,新印象派作品如乔治·修拉(Georges Seurat)的《大碗岛的星期天下午》运用抽象密集的色点视觉空间混合产生具象的视觉效果。而作品《染色体21号》恰恰相反,近看具象,远看抽象:人们在微观的DNA层面,都是由相同的碱基序列组成的,就如同这幅作品的名称;但是离远看这幅画,因为抽象原因,每个人都能看出不一样的视觉内容,就如同相同的碱基序列在宏观世界的不同表征,组成的人类在形态、品味、个性方面均有差异。《染色体21号》作品试图创造一种媒介方式和独特的视觉语言表达手段。

本·弗莱在麻省理工大学(MIT)媒体实验室美学与计算小组获得博士学位,方向是“基因制图学”,简单说就是把基因中碱基的排列组合方式绘制成可见的图像,从一种微观三维变成宏观二维图像。他的代表作品是《染色体21号》。这件作品远看是一幅极简主义抽象画,近看细部其实是由深浅不一的连续但不重复的CGAT几个字母组合而成的,而这些字母正是该画《染色体21号》名称的来源。看似无序的排列其实是完全按照人类第21号染色体中四种碱基的实际顺序罗列的,这四种碱基分别是胞嘧啶(缩写作C)、鸟嘌呤(G)、腺嘌呤(A)和胸腺嘧啶(T)。

《染色体21号》采用了微喷方式,包含了人体第21号染色体上的4800万个碱基(由4800万个字母组成),颜色的深浅代表着有效性与否——深色代表有效、浅色代表无效,而灰色代表尚未确认其功能,基因测序仪所“不可读”的区域则用斜线表示。这幅画的规格达到了400cmx400cm,比雅克-路易·大卫的名作《跨越阿尔卑斯山圣伯纳隘道的拿破仑》还要大上将近一倍。实际上第21号染色体是人类最短的染色体之一,转化后仍有如此大的规格。大卫的作品放置在凡尔赛皇宫内被当作皇权的象征,展示着国王的勇武形象和神圣力量,而《染色体21号》仅仅是人类最短的一条染色体中信息的铺展,这幅作品是伴随着社会进步而诞生的,用如此大的画幅来展示人类最基础最普遍的构成单位,剩余的45条染色体如果拿来创作,其场面应该更加壮观。

▲本·弗莱作品《染色体21号》

在当下生物科技领域飞速发展的时代,生物艺术的兴起与多种学科之间的跨界紧密联系。艺术家希瑟·巴内特(Heather Barnett)在伦敦中央圣马丁艺术与设计学院教授艺术与科学研究生课程。她的创作材料与细菌、黏菌和乌贼紧密有关,她说,生物艺术“反映了我们这个时代的创新与焦虑”。

▲希瑟·巴内特(Heather Barnett)的细菌作品

芝加哥洛约拉大学湖岸校区收藏的“生物领域”作品由艺术家亨特·科尔(Hunter cole)创作,这系列作品其中6幅探讨生物学的特定领域,该装置采用LED照明,可在装置外观中产生不同的变化效果。构成装置绘画的生物学主题包括:动物器官系统、植物发育、干细胞研究、神经学、细胞和分子生物学、入侵物种、疟疾、细菌、HIV和进化等领域。

▲亨特·科尔(Hunter cole)的生物创作

2016年德米特里·莫罗佐夫(Dmitry Morozov)创作的生物媒介作品《直到我死去》以五个“血液”电池为突出特色,由共计7升的经蒸馏水稀释的艺术家血液(添加防腐剤)置入11个容器组成。作品探寻自然物质的持续循环和存在的科学规律,表现生命物质的能量转换成物理能量的可能性。

▲德米特里·莫罗佐夫(Dmitry Morozov)作品《直到我死去》

2016年生物艺术家艾米・卡丽(Amy Karle)与生物纳米科学家 Chris Venter、材料科学家John Vericella和 Brian Adzima共同合作的作品《再生的圣物》,由金属、玻璃、水凝胶、聚合物、液体等混合介质构成,此作是艾米・卡丽发挥人类干细胞创作的潜能。艺术家参考了人们如何用圣物箱展示遗物,并以类似的方式将细致的骨骼雕塑放置在玻璃生物反应器中。不同的是,《再生的圣物》不是展现遗骸以纪念它曾经的生命,而是试图描绘在无生命的遗骸中产生生命的可能性。《再生的圣物》作品以科学方式生成有机物质,延展生命,又试图创造永恒,表达生命与死亡的哲学转换。

艾米・卡丽用3D打印技术制作了形状为人手的生物打印支架,并将之放入可生物降解的pegda水凝胶中,这种水凝胶会随时间推移而分解。该装置安装在一个生物反应器中,以便接种在其上的人类间充质干细胞(来自成人活体供体的人骨髓间充质干细胞)能够沿着支架生长为组织,并矿化成骨。这件作品受到身体的生成式设计和参数式设计的启发,意在探讨在乘数效应下自然发生的“增材制造”中,细胞如何表达成不同的形式——是什么使细胞成为跳动的心脏,皮肤或骨骼。《再生的圣物》将目光进一步聚焦于我们身体中的一个动态的器官/组织——它不断地重塑和改变形状以适应每天所承受的重量——这就是骨骼。骨骼既是生命的物质,也是死后遗留的物质。

▲艾米・卡丽(Amy Karle)作品《再生的圣物》

2017年

艺术家:希瑟·杜威·哈伯格(Heather Dewey-Hagborg)、阿尼卡·伊(Anicka Yi)

美国艺术家希瑟·杜威-海格伯格(Heather Dewey-Hagborg)作品《The Many Faces Made from Chelsea Manning’s DNA》,Manning将监狱里罪犯的面颊拭子和剪发邮寄给艺术家杜威-海格伯格,用它们在算法上生成3D肖像。DNA表型可能成为一种生物政治机制,艺术家的数据作为分析和定位的样本,并不能将犯罪的动机、状态在这些DNA中被辨识。

▲希瑟·杜威-海格伯格(Heather Dewey-Hagborg)作品《The Many Faces Made from Chelsea Manning’s DNA》

艺术家阿尼卡·伊(Anicka Yi)作品《 Force Majeure》使用琼脂培养细菌,形成布满整个空间的斑驳霉变效果。作品使用味觉、触觉以及物质的可腐蚀性作为作品的观念支撑,重新揭示主流的审美价值体系,让观者体会到生命作用下物态自然的变化。

▲ 阿尼卡·伊(Anicka Yi)作品《 Force Majeure》

2018年

艺术家:奥隆·凯茨(Oron Catts)&戴文·沃德、玛尔塔·德·梅内泽(Marta de Menezes)、玛尔塔·德·梅内泽(Marta de Menezes)+瓦莱里奥·冈萨雷斯·玛丽安托尼亚(MariaAntonia Gonzalez Valerio)、哈普雷特•萨里恩(Harpreet Sareen)、辛格·沙连(Singh Sareen)

2018年奥隆·凯茨(Oron Catts)&戴文·沃德的作品《蒸汽肉》由小鼠成肌细胞(C2C12)、超声波蒸发器、精油、水、玻璃瓶等材料和技术构成,旨在反应肉类食品日益增长所带来的需求危机和身体健康问题。《蒸汽肉》试图定位一种未来,我们在其中能触及到抽象性的、超乎寻常且技术性的真实。肉类产业的危机让不同程度的素食主义(vegetarianism,veganism)、道德杂食主义者(ethical omnivorism)和实验室倡导培养净肉技术等解决方案逐渐的兴起,远离杀戮。

▲奥隆·凯茨(Oron Catts)&戴文·沃德作品《蒸汽肉》

2018玛尔塔·德·梅内泽(Marta de Menezes)的作品《真正的自然》(ruly Natural)利用CRISPR-Cas9技术对转基因生物进行基因组编辑,去除转基因使其回归原生性。未来自然与人工领域的冲突逐渐加大,未来的技术试图解决这样的冲突。这件作品中的生物包含毫无人工痕迹的基因组,因为基因组编辑消除了之前的基因干预,作品试图研发基因组干预也能产生一种自然有机体,或创造一个既是天然也是人工的生物物质。

▲玛尔塔·德·梅内泽(Marta de Menezes)作品《真正的自然》(ruly Natural)

玛尔塔·德·梅内泽的《PreviousNextTHE ORIGIN OF SPECIES- POST EVOLUTION-DROSOPHILA》:果蝇及其自然寄生虫沃尔巴克氏体相互交织的发育树系统。艺术家关注赋予定义和特性、身份的权利,身份是有发明者或有权力的专家定义吗?通过CRISPR-Cas9改变果蝇与沃尔巴克氏体相互干预基因,改变两种生物的特性,作品探讨了不同的生物体相互融合,以及生物体之间的相互依存的关系来认识它们的不同特征和生存状态。

▲玛尔塔·德·梅内泽作品《PreviousNextTHE ORIGIN OF SPECIES- POST EVOLUTION-DROSOPHILA》

玛尔塔·德·梅内泽(Marta de Menezes)和瓦莱里奥·冈萨雷斯·玛丽安托尼亚(MariaAntonia Gonzalez Valerio)的作品《THE ORIGIN OF SPECIES- POSTEVOLUTION- CORN》中使用CRISPR-Cas9玉米的转基因创造一个新的品种,同时自然和转基因共存。中美洲人类社会的文化和玉米在共存相互影响,同时人类也在不断改变玉米的品种和特性。而近年来生物技术利用了光合作用效率让玉米的产量加大,CRISPR-Cas9转基因通过基因干预产生了一种天然植物的张力,质疑了自然植物的局限性,这些特性也被应用到其他物种,如水稻,未来所有农作物涉及许多种族和人类,都是与人类共同进化的结果。

▲玛尔塔·德·梅内泽(Marta de Menezes)+玛丽安托尼亚(MariaAntonia Gonzalez Valerio)作品《THE ORIGIN OF SPECIES- POSTEVOLUTION- CORN》

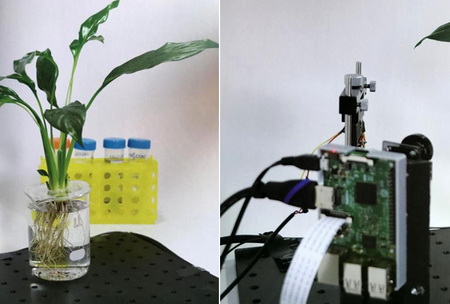

人类对世界的人工改造一定要以自然规律作为依托,人类和其他的生命体身体机能的进化都是为了更好的生存下去,而不是一切以人的利益为核心,需考虑所有生物、环境的平衡和依赖关系。2018年布鲁克林的科学家、艺术家哈普雷特·萨里恩(Harpreet Sareen)创作作品《Elowan》,Elowan是一种与机器直接对话的植物,该作品基于植物的生物电化学信号,与人造世界连接在一起。展示的植物通过自身的内部信号与机器人的扩展接口连接,从而将机器人自动地转向光源。持久的进化过程基于环境的适应性改变生物体的特征。在近代,人类驯化了植物和动物并过滤出所需要的物种,其他一些适合农作物。从自然栖息地到微气候,植物的环境发生了显著的变化。Elowan是植物和机器的变异。为了植物的未来,Elowan思考自然和人工的有机结合。静态的植物会因为光合作用时气孔开放而失去水分,此时其防御机制会降低。为了増加植物的微动态,Elowan的机器人基座则创造了这个共生体系。《Elowan》试图通过科技改变自然植物自动的、有规律的创造更适合的生存环境和状态,与这个控制论的生命形式一样,人类也在依靠技术适应对方的环境。

▲哈普雷特·萨里恩(Harpreet Sareen)创作作品《Elowan》

2018年哈普雷特·萨里恩(Harpreet Sareen)、辛格·沙连(Singh Sareen)创作作品《植物致动器Phytoactua-Torsn》。维纳斯捕蝇草(Dionaea Muscipula)和含羞草(Mimosa Pudica)是少数能够快速移动的植物。捕蝇草是一种食肉植物,在其叶子的未端有捕获结构,叶片内部的毛发状结构起着触发器的作用。“植物致动器”是一种新型植物生物数字混合接口,用户在软件界面上点击植物的叶子,可以实时关闭实际连接植物的叶子。传统上,植物被认为是固定静态的生物,然而植物确实表现出查尔斯·达尔文首次观察到的动物式的运动。这些运动范围包括幼苗的缠绕、睡眠或昼夜节律动作、热帯对攀援植物运动的反应。有些植物具有捕捉猎物、防御、授粉或优化采光的特殊运动。

▲哈普雷特·萨里恩(Harpreet Sareen)+辛格·沙连(Singh Sareen)作品《植物致动器Phytoactua-Torsn》

2018年哈普雷特·萨里恩(Harpreet Sareen)、辛格·沙连(Singh Sareen)创作作品《纳米植物传感器》。传统的传感技术手段一般在环境中安装电子、电池设备,这个作品改用另一种技术手段,植物直接看作是在环境中可用的自然动力机制。这是一种石楠属植物,叶子中含有纳米传感器,能探测水中有毒的金属。艺术家创作的新的辅助功能可以通过将其与植物的自然功能结合起来提供动力。农业生物技术和纳米材料为植物抗病、增强营养吸收等提供了新的方案。植物由直径约2nm的细胞组成,为其生长或修复产生能量。科研人员已经能够通过使用直径为0.2纳米到5纳米的碳纳米材料来制作传感器,且可以在与分析物接触时产生荧光。并没有人工地为它们提供动力,而是将它们注入植物的叶子中。这些8-17脱氧核酶纳米传感器驻留在植物的细胞间隙内,并检测水中的铅(Pb2+)杂质。植物不断吸收地下水,并在此过程中对周围环境中存在的杂质进行采样。传感器在正常条件下产生可见荧光辉光。当植物吸收水分时,其中的污染物也会与这些传感器接触。如果有铅(Pb2+)杂质,这些传感器的光会被植物自动熄灭,这表明水不净。

想象一下沿着河床的一些这样的植物,甚至室内植物可以提供连续的水监测。对于我们如今的科技无法通过自我实现或实时完成的事情,这些植物有一天可能成为我们的水监测和植物传感的平台。纳米植物传感器对于未来人类共同面对的危机“生态污染”做出新的预测和解决的方式,具有非常积极地意义。

▲哈普雷特·萨里恩(Harpreet Sareen)+辛格·沙连(Singh Sareen)作品《纳米植物传感器》

2018年艺术家哈普雷特·萨里恩(Harpreet Sareen)、辛格·沙连(Singh Sareen)创作作品《天线植物》体内装有电子线的植物。案例研究中,我们使用植物内部的电线作为天线和运动传感器,将植物内部的有机电线与取样仪器相连。这些植物任何身体活动都会引起信号的波动,这些信号可以通过视觉记录植物身边发生的一切。体内的导线和频率扫描有助于设计在植物中的类天线电磁特性。小心地插入屏蔽的铂电极,使其一端与植物体内的电线接触,另一端连接到网络分析仪。该分析仪以自由运行和高采样速度扫描,以检测在软件中的实时记录并分析的信号中的干扰。因此,这种干扰模式或与来自植物内部的EM波结合可以用于将来更广泛的应用,并且可能用于无线输入/输出电子桥。

▲哈普雷特·萨里恩(Harpreet Sareen)+辛格·沙连(Singh Sareen)作品《天线植物》

第三阶段生物艺术的未来

未来生物技术革命

生物技术可以让人类寿命延长甚至生命不死、逆转时光,改变整个社会结构的设置,如教育系统会调整时制,医疗系统的结构也会随之改变;而且地球上的人口不再减少,会让地球的负担无法承受。人类未来逐渐可以取代上帝创造超级后代,取走成功人士的DNA、消除疾病、去掉劣质基因,再造精英人类。创造一个会思考的智慧型DNA,未来人工演化与自然进化之间的矛盾便开始凸显。自然人与再造人的生活方式、思维、身份的差异可能会造成新一轮的贫富差距,而再造人类的专利权也需要建构非常严格的法律监管机制。克隆人(禁止)和人体器官的无性繁殖、嫁接也会成为近十几年争议度最大的生物伦理话题。

人类通过物理、生物技术改造基因创造智人和超人,质疑了上帝造人的信仰、挑战人体极限、高效工作;然而,这样的技术也会让很多职业消失并带来社会结构的变化,很多人面临失业的危机。如此,人工介入基因的改变可由人类自己控制人类的进化速度,推翻达尔文等生物学家所提“物竞天择”的进化理论,再造人类的专利权需要建构非常严格的法律监管机制。寿命延长技术通过纳米机器驱除病毒,而如果利用它制造出纳米武器,后果将防不胜防,因为它比人的毛孔还小,毒性和毒理都无法抵御。

目前已实验成功遏制老化的NMN物质让老鼠寿命延长了16%,稳定供给NMN让人体脏器复生,未来人体可随时替换3D打印有机细胞和器官,这些医疗技术都会让我们保持活力青春永驻,让不同年龄的生理、心理年龄一致。那时集体自杀俱乐部可能成为时尚,活腻的人生对死亡将会是另一种追求。有的人可能几百年与一个人生活在一起,也有的人会无数次结婚、离婚,生育数十个儿女,婚姻观和人生观都会有新改变。

▲NHK纪录片《我们的未来》(Next World)

2016年吉娜·恰萨尼克(Gina Czarnecki)与约翰·亨特(John Hunt)在《Heirloom》作品探寻细胞生长的潜能、青春生理和心理永驻、返老还童的可能性,也试图探讨时间、生命的话题带来的社会伦理关系和审美意识的变革。“Heirloom”把吉娜女儿的皮肤肖像从她们自己的细胞里培养到玻璃培养皿中。当它们进化成半透明的组织厚度时,会被保留下来,通过科学的手段移植并显示出来。“Heirloom”不仅质疑了传统人物肖像艺术的概念,还运用人体存活的组织材料展现外貌形式来质疑表征本身。不仅年轻的皮肤细胞呈现年轻的面孔,还可以通过医学把老年时发展能从细胞里提取细胞还原年轻的容貌。随着哥本哈根医学博物馆的建立,这一研究扩展到将人的科学肖像与国家DNA存储机构联系起来的可能性,以及对颌面重塑、美容整形、克隆等未来医学操作有着重大的意义。

▲吉娜·恰萨尼克(Gina Czarnecki)与约翰·亨特(John Hunt)作品《Heirloom》

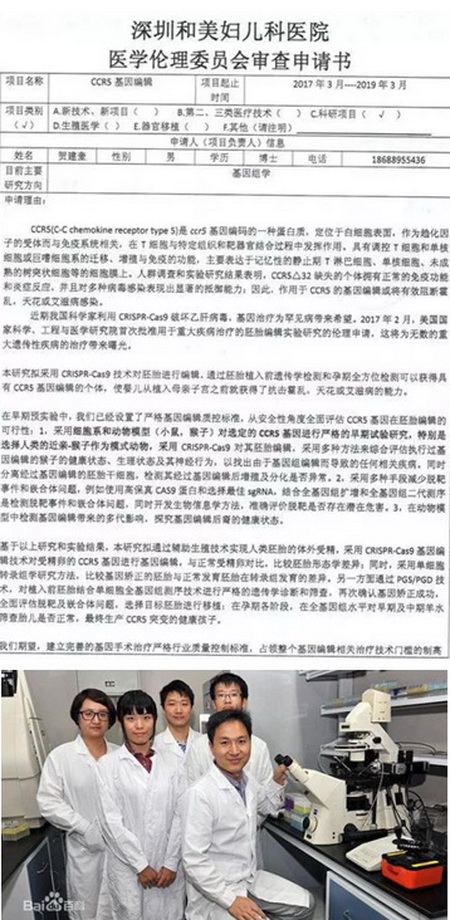

关于“2018年基因编辑婴儿事件”有感

基因编辑技术早已有,各国法律禁止而已。如果仅用于无可救药的患者,基因编辑权且有益,死马当活马医。就怕掌握技术者利益趋使,别有用途。有的科研工作者功利心强、胆大,谋求利益,疯狂起来极为可怕。当然,监管制度要跟上,而潜规则在中国盛行,靠监督似乎很难实现。科技是把双刃剑,需要公正平衡地利用这把剑确实难。科学家需要反思精神和普世情怀。

▲2018年11月26日中国科学家贺建奎宣布世界首例免疫艾滋病的一对名为露露和娜娜的基因编辑婴儿在中国诞生

结语:

东西方艺术史的线性发展过程和艺术家一生的创作经历一样,从古典、近代、现代到当代艺术时期,历经形式、语言、媒介创造和跨界的演化,由表征的生命感官体验表达逐渐转向生命体悟的意向表达,这也如我们的人生历程从青春冲动到思想成熟的自然过程。

笔者除了“西方生物艺术简史”编写的同时已梳理完“中国生物艺术简史”,会随后发布,不足之处,予以指正。笔者在2010—2014年策划生物艺术的展览:2010年 微/生/物—陈友桐个展(宋庄美术馆),2012年 生物•生态—中荷当代艺术展(宋庄美术馆),2014年 演化批判:陈友桐艺术宣言(北京荔空间),2013年 元典美术馆“地下实验场”艺术项目:“生产”—陈友桐; 2014年“全球创客嘉年华”- 北京站:陈友桐艺术项目(798金属库)。同时,在2005年个人开始书写生物艺术文章;2008年笔者著写的《未来艺术档案》一书2012年正式出版发行(金城出版社),书中‘生化变异艺术’(第二篇第三章),作为其中重要一章,大量介绍了国内外生物艺术领域的文献资料;近些年在几所艺术类院校讲学《新媒体艺术简史》章节里有关生物艺术的重要内容。

生命具有其他媒介物质不具备的特殊性,如果没有直接的对生物干预,仅由任何其他类型的无生命材料创作的艺术品都不是生物艺术。我们倡导的生物艺术关注人类和非人类的伦理道德关系。我们相信观众会认识到生物艺术是活生生的感受,所有生物艺术都具有政治、社会、文化和伦理的隐喻。生物艺术也颠覆着人类与非人类、生物与非生物、自然与人造世界之间的界限。

2018年11月1日于北京

2019年5月修改

【编写者注:案例参考/引用文献】

1.张燕翔《当代科技艺术》,2007年11月第1版,科学出版社

2.李振华《关于新媒体的全球进程调查:生物艺术》,来源:当代艺术与投资

3.袁晓萦《生物艺术浅谈》,来源:http://julietteyuan.net/

4.《皮埃尔·于热:构建沉浸式生态系统》,来源:绝对艺术Art Absolute

5.周欢《生物艺术联播》,来源:310生物艺术

6.《令人惊叹的生物艺术世界》,来源:huffingtonpost.com;原文标题:Breathtaking Science Images Spotlight The Beautiful Inner Workings Of Our World

7.Olivia Solon《生物艺术(Bioart)的道德标准及美学价值》,来源:Artspy

8.熊晓翊《生物艺术:逾越了艺术,还是逾越了造物主?》,来源:雅昌艺术网专稿

9. 胡任乂《生物艺术运动》,来源:SVA

10.谢晨亮《艺术媒介革命—生物》,来源:CVSZ第54期

11.林姿君《Oron Catts&Ionat Zurr:沒有殺戮的烏托邦,無受害者的皮革》,来源:FLiPER

12.魏颖《当形式不成为态度—生物学和当代艺术的相遇》

13.施晶晶《几分钟搞懂“生物艺术”》,来源:ArtBank

14.《当生物学和当代艺术相遇时》,来源:中国美术报

15.“‘后生命’第二届北京媒体艺术双年展”展览资料

16.“合成时代:媒体中国2008——国际新媒体艺术展”展览资料

17.“延展生命:媒体中国2011”展览资料

18.“技术伦理—2016北京媒体艺术双年展”展览资料

19.“齐物等观:国际新媒体艺术三年展”展览资料

20.“准自然—生物艺术,边界与实验室”展览现场资料

关于作者

张海涛,策展人、艺术评论家、艺术档案网主编、天津美术学院硕导、北京服装学院客座教授。现生活、工作于北京。1999年前学习于湖北工业大学、西安美术学院。1999年后致力于当代艺术研究工作,2004年至今在国内外已策划百余场学术展览与论坛。2007年创办艺术档案网。2009—2017年先后任宋庄美术馆执行馆长、元典美术馆副馆长、贾平凹文化艺术馆副馆长、荔空间策展人、NO!SPACE艺术总监。2019年第七届“金拴马桩奖”大学生影像艺术节终评评委;2008-2017年北京独立影像展选片人; 2015-2019年丽水摄影节学术委员、评委;首届圈子艺术青年奖评委。2012年出版个人著作《未来艺术档案》。曾在北京大学、北京服装学院和各大美术学院教授课程、工作坊指导或参加论坛、讲座。