引子:最近这段时间,我在读美国著名的艺术批评家希基的文集。每天早上起来,想到他的文集在案头上等着我,心里美得要命,好像一盒拆了封的巧克力还留着半盒在那里。别的理论工作者是怎样的我不知道,我只知道做艺术理论是完全不好玩的,是和自己的生命隔着好几层的东西。凡案头还有没有啃完的理论书籍搁着,我每天早上起来心里的感觉和9月1日小学生面对开学的第一天也差不多。可是居然,一个美术评论家写下的论文集,能让我这么惦着,想着,美着的,希基是头一个。为什么呢?若说他的文字生动有趣,那也不能算多大本事,文字生动有趣的小说家有的是,我哪里差着一个美术理论工作者来提供这个乐趣。他的好处在于,他会让我读着读着,情不自禁地放下书来,想:哦,原来人是可以这样去生活,这样去观察,这样去思考的。

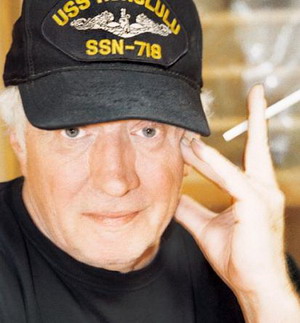

戴夫·希基(Dave Hickey)

美国当代艺术批评家希基

戴夫·希基(Dave Hickey 1939- )是当今最有名的美国艺术批评家之一,他的书非常值得一读,他这个人非常值得了解,因为他跟所有的理论家都不一样。

首先,他写的书特别少,他的代表作只有两本论文集 《潜龙》(1993),其中仅四篇论文,共64页。起先,这本文集没人愿出,他只好给一个极小的出版社出版,然而,《潜龙》现在已经印到第六版,而当时的初版书已经卖到500美元一本,他的《潜龙》被人称为最薄的“大部头”。他的另一本论文集《空中吉他》( 1998),共215页,现在也已经印到第三版了。作为一个做艺术理论的教授而言,希基写的东西实在不多。

其次,这个人根本是艺术理论队伍中的一匹“黑马”,他完全不照主流话语系统来说事,只用自己的方式来说事。他写出的文章,压根儿不像艺术理论,完全东拉西扯,似乎一点逻辑的气味都没有。他会从身边朋友身上穿的裤子颜色开始说起,可以说到女人头发的样式,香水的气味,自己老婆在厨房桌边上看的书等等等等,而且语气活像是两位美国的“红脖子”(英语中“红脖子”意为“粗人”)喝着啤酒,靠在巴台边上,满嘴的俚语和俗词在扯淡聊天。可是你一路读下去,他会突然一转身,把手上的飞镖往前一掷,“唆”的一声,正中靶心。不过,他这一手,会让反应快的人喜出望外,对反应钝些的人,甚至都看不到他的飞镖掷到什么方向去了。

希基的这种写作路数,完全来自他的个人特色。他出身寻常人家,生活在美国底层,他在文字里让我们了解到,他是那种成日混迹于小酒吧,小书店,小唱片店的人,对世俗人生兴趣浓厚,他因此也让自己做成了个杂家,写诗,写小说,还是个音乐发烧友,不光给音乐杂志写乐评,甚至自己吹拉弹唱;他还开画廊,完全浸泡在商业性的买卖之中;即使是后来进入大学做教授,他去的也是正经学者不会去的地方—灯红酒绿的著名赌城拉斯维加斯(他任教于拉斯维加斯大学),可他对拉斯维加斯不但不排斥,而且赞扬有加。这样一个人,进入了艺术批评界,带进来了一股全然不同的气味,全然不同的口味,全然不同的价值。其实不难看出,希基的文字无论如何出其不意,天南海北,他手中的“飞镖”所射的靶子始终只是一个:一切人设的艺术界的等级、圈子、高低、大小。由于这些限制全是经我们的人心分别出来的,因此,他飞镖要刺穿的靶心,是我们人心中的不平等。因此,希基的全部好处,在于他洋溢着全身心的民主精神,用中国人的术语说,即是他发自内里的对待事物的“平等心”。当杜尚把小便池作为体现“平等心”带进艺术创作时,希基是把聊天扯淡的平等心带进了严肃郑重的艺术理论界。他让我们在理解艺术和对待艺术理论时,放下包袱,转身回到我们最贴心的感受中去。

希基在论文集《空中吉他》的开篇文字中,对自己的生活以及自己的立场是这样描述的:

47岁前,我选择的是一种不上台面的生活,成天混迹于小唱片店啊,带乐队的酒吧啊,跑车车铺啊,带画廊的酒馆啊,商业画廊啊,爵士乐俱乐部啊,鸡尾酒店啊,冲浪店啊,书店啊,摇滚乐吧啊,诸如此类。我过的是一种自由职业的生活,倒也颇过得下去。直到1987年, 这个国家灵机一动,决定不给过着我这种生活的公民们发放医疗保险了,我得面对现实,只好走进大学去教书。跟着我很快发现,我活了那么久-从出生到踏进校园教书,才知道自己是一直站在敌对方一边的。据我在新的生存环境里认识的大专家们看,这个文明中所有的粗鄙和不公正,都来自那些个贪婪而狡诈的小店主们,他们买进卖出,就像我过去做的那样。

我觉得挺逗的,因为问题不在谁卖了东西和谁买了东西,而在于你如何获得谈论它们的权利—去找到一批觉得有资格可以与之谈论的人。我周围的这些大专家们很善于谈论各种事情。我则在想,他们是否真的认识过个把店员什么的。我很想知道他们会怎么看Sumpter Bruton 一个在白天做店员,晚上则是一个非常出色的爵士乐鼓手这样的人。他还开过一家小唱片店呢,我在他的店里学到了最多的关于一批爵士乐手的知识,那些乐手们爱着一切是人弄出的声音。还有,大专家们该怎么看Mickey Ruskin, Hilly Kristal 这种人呢?他们在纽约开了积聚着乐手艺术家和文人的著名酒吧,人们可以在那里谈论各种事情并听音乐。

我是知道我的同事们是怎么想Leo Castelli, Richard Bellamy, Paula Cooper, Klaus Kertess 这些人的,他们都是画廊主--那简直该算是撒旦的化身。可这些人,在我年轻浪迹纽约时,只要到那些画廊去过两三次,他们就认识我了,会站起身来跟我聊天,聊墙上挂着的东西,他们甚至能从库房里抽出东西来给我看,然后跟我说说这些东西。这就是这些画廊的好处。如果你是像我一样的小人物,你可以上这些地方去,能从那里学到很多东西。这些人愿意跟你聊天并不因为你会买他们的东西,而是因为他们爱这些东西,又不得不卖掉它们。

我喜欢这类谈话,并活在其中,我还给杂志写这类谈话。对我来说,这是未知之物的核心,是心中之芯:人在谈论心爱之物的方式,那是些什么,为什么等等等等。结果,我在大学里待了两年之后,我却再也听不到任何这类谈话了。这让我感到特别糟,连身体都跟着不适应起来。我试图重新找回这类谈天,带着新的热情,就像一个孩子从口袋里掏出小青蛙和他喜欢的小石子一样。但这不管用,我在校园里得不到回应,回应的只有怀疑和乏味。我总算明白了,在这种地方我们是坐在一边哺育文化,并研究它的产物,文化本身是不干活的。在这个地方,文化还真没法干活。而我想要谈论的那些东西,带着社会日常生活的所有气息,是向我打开过无数的门和心扉的东西,是属于另外一些人的。

在学校,文化中所有的财富被教授们分为高级和低级的,那种样子就像百万富翁们占着缅因州海滩的最佳地段一样。在日常的一天里,我可以跟排队买东西的妇人聊聊正在播的电视剧,或者跟在赌桌边的男人聊聊加州湖人队,也可能跟一个演员聊一位歌手画的画,或者竟是跟这位歌手画家在餐桌上聊天鹅湖中所有男演员的事儿。然而,我却没有指望可以跟一个教英文的教授随便地聊聊庸俗小说那样的东西。因为在这种地方,通俗小说、画店里的画和酒吧里的音乐可不是什么“靠谱”的东西。在一个社会中,这类东西只能是给人嚼舌根子的,其中没有“意义”。在学院里,它们就更没意义,更没地位了。学院里的教授们是靠了他们的级别来定地位的,他们是通过引文注释,通过谈论一些他们并不真喜欢的东西,但使用着很权威的术语来确定他们地盘的。他们的表述方式我在读书时是学习过,体会过的。结果,宇宙间所有的奥秘被这种学科的分工割裂而摈弃在外;在这种避开世嚣的地方,世间由人创造的财富被单独地搁着,我们把它们分开来一个一个去看。我们这么做就像六根不静的僧人发誓要禁语,就像苏丹后宫中的太监伺候嫔妃们一样。而所有那些把世界整合于一体的有趣生动的东西和我们是分离的。

因此,这本《空中吉他》是关于另外的东西,是非常日常层面的有关艺术,书籍和音乐的东西,是关于它们如何存在于寻常的日子里并如何感染到人的。这不是关于它们如何起作用,或应该起作用的那种讨论,而是关于它们是如何对我个人的感受起到了什么作用,以及如何对别人的感受起到了什么作用的描述。这本书里的文章是真正意义上的“风险写作”,不是故事也不是论文,而更像是传说,是建立在真实感受上的浓缩了的叙述,就像它们在真实情境中的样子,然后在末尾放上点“启发”。这些是我“直心”书写的原汁原味的东西。它们都是从我的无知开始写起,因此它们非常简单,它们甚至起于一个孩子似的疑问:为什么呢?而这本书真正的核心就是这个小小的“为什么”。

(以上译自《Air Guitar-Essays on Art & Cemocracy》by Dave Hickey, Art Issures.Press, 1998 p.11-15)

作为一个理论家,希基并没有建立某种所谓理论体系,也无意于在概念上进行一场革命什么的,他只是从自己最贴心的感受出发来看待世间万物,包括艺术他亦要如此对待而已。他其实是给人们提供了一种如何与艺术相处的立场,或者说展示了一种心态:让自己和艺术亲密而贴心相处,凡是不能贴心的东西他就不去谈论,更加不人云亦云,不跟着自己无内在感受的任何理论游戏乱跑。他因此对于自己的文集(《空中吉他》)这么说道:“这本书是该对权威的做法道歉的,因为我这个人从来不为印刷成书的东西动心,如果其中的东西不能印证我的日常体验,不能组合和提炼这类体验的话。我也一样从来没有体会过什么高级艺术,如果其中的东西不能印证我日常体验,不能组合和提炼这类体验的话。”一句话,他是那种让自己活得诚实,活得真实,并懂得面对自己感受的人。在他那里,一切事物,必须符合它在生活中的真实地位,别往上随便添加什么。他让自己深深沉浸在日常人生之中,爱这种日常并尊重这种日常。由于他对于美国文化,美国生活有一种当下的把握,不从流行概念出发,而是从流行事实出发,因为他对于集体持有的概念非常敏感而且非常怀疑,他认为,艺术,在每一个层次上都是集体概念的产物。无论是叶慈,是卡通兔,是抽象表现主义,都是由集体概念支持出来的。

这样的一个人,看待艺术的方式是-就像人类做任何活动的基本动机一样,艺术艺术应该是让人看了高兴的。艺术供人看的功能应该超过让人想的功能,放下你自以为是的政治身段,漂漂亮亮,高高兴兴就好,回到感官美的位置上去。他的这个提法起初让艺术理论界非常反感。根据他自己生动的文字记载说,“教授们在他们座位上听得根本坐不住,在一片混乱之后,就站起来走掉。该给的酬金不给了,安排的请客取消了,连起诉的威胁都出现了。”在一所艺术学院,甚至在讲台下面有女生一排站起来,一起叫他“猪”。 然而,他现在却被美国人认为是最优秀的艺术批评家,他薄薄的文集一版再版。希基对此笑说:“二十年前,我被看成是一个彻头彻尾的享乐主义者,今天我被看成是一个知识分子,我其实没变,但世界变了。”

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。

![[深圳]“WOW”国际现场艺术——大梅沙计划](attachment/181128/ac1cbbb762.jpg)