注:本文原载于《南京艺术学院学报(美术与设计版)》2021年第4期。

摄影蒙太奇、图像矩阵与媒介化博物馆

——以展览“电影与摄影”(1929)为中心

文︱鲁明军(复旦大学哲学学院)

摘要:1929年,由“沃克邦德”(即德意志制造联盟)发起并组织的大型国际图片展“电影与摄影”(Film und Foto)在德国斯图加特举办。展览意在打破美术与实用艺术之间的界限,呈现了大量没有文字的拼版图片。尤其是其展陈设计,基于莫霍利-纳吉的运动视觉和利西茨基的“普朗房间”形式,它营造了一个能动的视觉场域,而艺术家们孜孜以求的“摄影蒙太奇”“图像矩阵”“媒介化博物馆”等前卫形式及其政治力量也因此得以充分展现和释放。

关键词:“摄影蒙太奇”;“普朗房间”;运动视觉;媒介化博物馆

1929年5月至7月,在德国斯图加特的新市镇展览厅和皇家电影院,举办了一场名为“电影与摄影”(Film und Foto)的大型展览。(图1)展览由沃克邦德(Deutscher Werkbund)①发起和组织,以国家作为单位,集中展示了来自美国的爱德华·斯泰肯(Edward Steichen)和爱德华·维斯顿(Edward Weston),苏联的利西茨基(El Lissitzky),德国的拉兹洛·莫霍利-纳吉(László Moholy-Nagy)、约翰·哈特菲尔德(John Heartfield),瑞士的F.T.古伯(F.T.Gubler)和西格弗雷德·吉尔丁(Sigfried Giedion),荷兰的皮特·兹瓦特(Piet Zwart),法国的克里斯汀·泽尔沃(Christain Zervos)等西方当时最前卫的艺术家的摄影实验和视觉技术。展览意在打破美术与实用艺术之间的界限,主要展示没有文字的拼版图片,包括广告、海报、电影剧照、科学图像以及不同时期的摄影技术器材等。[1]219尤其是其展陈设计,基于莫霍利-纳吉的运动视觉和利西茨基的图像矩阵形式,营造了一个能动的视觉场域。与其说它是一个摄影展,不如说是一次关于(摄影、电影)图像的展示实验。

▲ 图1 “电影与摄影”展览海报,1929

作为展览的核心主创人员,莫霍利-纳吉和利西茨基虽然都不是职业的摄影家,但在他们的跨媒介实验中,原本就涵盖了摄影。而且,在这个展览之前,苏联和德国都曾有过关于摄影的讨论。比如在苏联,拍摄什么以及为什么如此拍摄成为当时辩论的焦点。但对于构成主义者利西茨基而言,他的“摄影蒙太奇”关心的并不是拍摄本身,而是其构成形式。有所不同的是,在魏玛时期的德国,除了工人摄影师创作的照片,一般摄影师并不需要满足社会性的需求。[2]202-203也或许因此,才会有莫霍利-纳吉这样的媒介实验,他极力推崇的“新摄影学”虽然主要致力于视觉(形式)发明和摄影技巧的实验,但和利西茨基一样,他们都是坚定的社会主义者,“生产”和“新”是他们共同追求的目标。莫霍利-纳吉的实践意在不断地开拓创新[3]15,而利西茨基的关键词“普朗房间”(Proun Room)的本义即是“为了新时代所作的项目”[4]256。

在某种意义上,可以说此次展览是两位分别作为欧洲、俄国先锋派的代表相遇并碰撞出的一个产物。②展览无疑为现代主义摄影开辟了一条新的道路,象征主义自然成了他们共同的敌人。在他们的眼中,象征主义是一种伪装成绘画的不诚实的摄影。因此展览的主要媒介虽然是摄影,但事实上,他们真正感兴趣的并非是摄影题材,而是摄影的构成形式,尤其是展陈的形式。上世纪20年代,利西茨基先后在柏林、阿姆斯特丹、科隆、斯图加特、莱比锡、巴黎和纽约的众多展览中,几乎无一例外都是为“物体世界”而设计的空间,包括新闻、电影、戏剧、航空、医疗、农业和贸易,在此他真正关心的是如何通过一种有意义的、有效的、强化的表现方式来呈现它们,并由此“发展出了一套采用蒙太奇的先进的展览技术系统”[4]279。这些实验都是极具开创性的,用露西亚·莫霍利(Lucia Moholy)的话说,如果不是利西茨基在这个舞台上的努力,当代的展览设计将是不可想象的。[5]111

值得一提的是,1929年,也就是展览举办之时,美国经济大萧条波及整个西方经济,导致其严重受创,而高度依赖美国借贷的魏玛共和国更是首当其冲。严格地说,魏玛共和国从一开国就危机四伏,左派指责社会民主党因阻止共产革命而出卖工人利益,右派则反对民主制度,坚持要让德国返回昔日之帝制,而所谓的魏玛共和的黄金时代也只是一种虚假的繁荣,故此次经济危机对其而言无疑是致命性的,甚至直接决定了后来纳粹的上台。也正是这一点让这个原本完全出于实用目的的展览蒙上了一层政治的阴影,况且,无论是莫霍利-纳吉,还是利西茨基,包括哈特菲尔德等,他们的艺术实践原本都是极具政治性的。之所以选择摄影,是因为对他们而言,摄影就是一股改变社会的力量。当然,这里的摄影不是指如何拍摄一张照片,广告海报、政治宣传、书籍插图和广告图片以及抽象的光投影素材等都在摄影的范畴之中。譬如展览中埃里希·斯滕格(Erich Stenger)作品的旁边,莫霍利-纳吉特地悬挂了各种各样符合他摄影理论的作品,这些作品来自新闻机构、科研机构、公共档案以及个人摄影师等各种不同的渠道,而这一展区标题之一“摄影发展路向何方”也足以表明他乃至整个展览的立场。

一、“摄影蒙太奇”:从图像到形式

出生于匈牙利的莫霍利-纳吉,是20世纪初俄国构成主义、达达主义等先锋艺术运动的先驱,但他最重要的成就是推动了德国包豪斯学院的成立。今天看,他的作品有很多不见得都是卓越的,但从实验的目的看,都极具先锋意义。他的很多实验标志着20世纪现代主义摄影的启幕。“新摄影学”之所以能在德国得到推广,很大程度上便归功于莫霍利-纳吉。1925年,在第1版的《绘画、摄影、电影》中,他便对摄影及其跨媒介性给予了新的定义,并提出摄影的潜能是不可估量的。[6]35-36

由莫霍利-纳吉策划的展览第1展区“历史展区”,主要展示的是德国摄影史家埃里希·斯坦格(Erich Stenger)收藏的19世纪的达盖尔像,以及不同流派的摄影作品(包括动物学、广告、鸟瞰图等)和相应摄影技术。(图2)如何基于技术和生产的视角,将不同的知识重新进行分类整合,无论对于莫霍利-纳吉,还是对于沃克邦德,都意味着一种进步和创新。莫霍利-纳吉显然不满于18、19世纪以来形成的知识分类秩序,在他眼中,现实的政治、经济和文化衰变很大程度上就是由此导致的。诚如他所说的:

全世界在社会和经济上混乱不堪,个人在智力、情感和精神上也极其痛苦。不过,指责前人或几个国家都是没用的,尽管他们的所作所为显然为今天的混乱打下了基础。他们做了什么以及是如何做的,这些都是短期效果,起因是缺乏想象力或阶层决定行为以及社会偏见所致。……

通过专注于洞察力、热情和毅力,我们可能会寻回那些被忽视的基础。我们这一代人必须接受这个挑战,去重新关注那些健康生活的基本要素,以便将之作为基础,把我们周围的环境状况弄清楚。通过把这些新得到的知识和已有的社会动力整合在一起,我们就能够让我们的脚步朝向一种个体和社会需求的和谐状态迈进。[7]6

▲图2 “电影与摄影”第1展区现场,1929

在莫霍利-纳吉这里,摄影、绘画、雕塑、印刷品、论文、平面设计、电影、展览、剧场、建筑、诗歌、小说以及其他无法被分类的物品并不存在泾渭分明的界限,甚至他是有意地废除了它们之间的边界,重新整合、制作为一种新的艺术—物。因此,这看似是一个摄影图片展,但充分体现了莫霍利-纳吉的“跨媒介视觉—艺术运动”这一艺术主张。“摄影蒙太奇”即是其中的一部分。而在展览的另一个展区,展出的便是一系列莫霍利-纳吉的“摄影蒙太奇”作品。

不过,莫霍利-纳吉并不是“摄影蒙太奇”的发明者或最初的实践者。准确地说,早在1920年前后,是达达主义者创作了第一幅“摄影蒙太奇”。它是由杂志剪报、卷尺、目录插图等组成的一种镶嵌图案,就像立体主义的拼贴一样,各个元素被粗略地粘贴在一起。简言之,它就是一种“照片造型”,目的则是为了探索一种扩展视觉的可能性。[2]211在达达主义者们的眼中,这种经过野蛮撕裂和粗略切割的摄影过程,是对传统视错觉主义美学的一种蔑视和反叛。它们充满了愤怒和讽刺的情感喧嚣,直接针对的便是帝国主义在第一次世界大战期间的行径以及整个时代的社会缺陷。后来,“摄影蒙太奇”变成了一种“理性”的、相对容易理解和掌握的组织形式,但仍然伴随着古怪关系的渗透和融合,以及人的邪恶、风趣、诙谐和悲剧的一面。反之,我们也可以将它视为一种技术,主要用于记录发生在梦和意识边界的事件,它通常表现为一种古怪细节的激烈碰撞,在这种碰撞中,意义往往昙花一现,有时是一种苦涩的戏谑,有时则是一种诗意的亵渎。[7]204

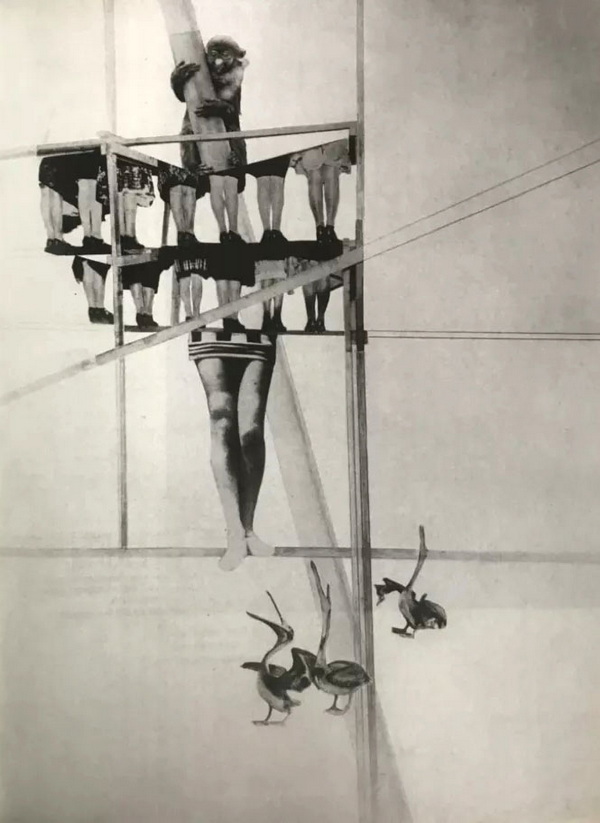

一个典型的“摄影蒙太奇”例子是《世界结构》(1925)。(图3)整个图片是剪彩拼贴而成的,在一个仿佛脚手架一样的支架上部,分三层有序站立着一组人物,画面中显示的只是半裸的人体腿部,上半身被剪裁掉了,人物的最上部站立着一只抱着支架主杆的猴子,整个造型仿佛是一个变异的物种。图像右下部的三只长嘴鸟鹈鹕与斜置的“脚手架”形成了一种形式上的对应,同时也暗示着进化、变异以及人与动物、现代工业之间的生产性关系等主题。就此,莫霍利-纳吉是这样描述的:“这张摄影蒙太奇可以是戏剧和抒情的,也可以是自然和抽象的……这里的照片是一个充满了讽刺意味的组合体,嘲笑受惊的猴子和嘎嘎叫的鹈鹕,它们发现这个简单的世界是由一场大腿舞构成的。”[7]204在这里,他预设了一个动物的目光,所映射的恰恰是人类观看或想象未来世界的可能视角。不过,“摄影蒙太奇”其实是反象征主义的,它的本质并不在于图像和意义,而是在于形式及其所传递的感知力。莫霍利-纳吉曾经在《绘画、摄影、电影》中设想过摄影的未来。他认为,“与静态相比,动态的光现象一般来说能够产生更多的差异性,所以电影(光投射的动态关系)才成为所有摄影的集大成者。迄今为止的电影实践主要局限在对戏剧情节的再现,并没有创造性地完全发掘出摄影器材的潜力。人们显然估计过甚,导致电影造型的其他本质元素没有能够得到足够的提炼,包括形状、穿透性、明暗关联、运动和速度的对立。”[6]31-32这也可以解释,莫霍利-纳吉何以会诉诸“摄影蒙太奇”,它不仅反情节、反内容,而更注重图像的形式及其能动性。这里的能动性并非来自叙事情节和图像运动,而是来自形式本身的潜能。

▲图3 拉兹洛·莫霍利-纳吉,《世界结构》,1925

显然,画面中斜置的“脚手架”主杆既是《世界结构》的主导形式,也是整个画面内在动能的来源。亦如他另一件作品《动态构成系统:带有可移动游戏和运送组件的结构》(1922–1928)(图4)中对角线及其运动结构所示的,对于莫霍利-纳吉而言,这才是艺术的本质。他说:

艺术可能是一种内在动力的结果,是一种缓解和宣泄,也可能是一种对压抑和冲突的排解,还可能是一种情感外溢的净化。[7]19

……

真正的艺术家是感官的磨石,他让眼睛、心灵和情感都变得敏锐,用自己的媒介解释观念和想法。艺术家确实具有一种能够影响发展的意识形态的功能,否则,艺术作品不过是构图技巧的练习而已。[7]21

▲图4 拉兹洛·莫霍利-纳吉,《动态构成系统:带有可移动游戏和运送组件的结构》,综合材料,1922–1928

与之相应的是第3展区展出的德国摄影家约翰·哈特菲尔德的作品。作为“摄影蒙太奇”的先驱之一,哈特菲尔德选择了魏玛时代极为有力的一些标志如军事人物、新女性、监狱酒吧、国旗、反抗的政党、美国电椅以及堕胎医生的窥镜等作为表现对象,致力于对纳粹政权的批判,从而产生了强大的政治影响力。在展区入口的上方写道:“摄影作为武器。”(图5)其左边的海报上,握着拳头的三位男性凸显了摄影本身的攻击性。而这种攻击性与其说是来自图像,不说是来自图像的形式。这一点也体现在右边的一组德国共和党竞选海报,它与左侧的人物图像构成一体,并将整个白色立方空间变成了海德公园的演讲现场。哈特菲尔德在此提供了一个强大的“反策略”,作品吸引并激怒了无法控制的观众,而他所期待的原本也不是沉思的(博物馆)观众,而是漫无目的、目不转睛又怒不可遏的游荡者。[8]27

▲图5 “电影与摄影”展览第3展区约翰·哈特菲尔德作品,1929

巧合的是,展览中的“摄影作为武器”“用照片画画”“用照片写作”这些标语恰好呼应了当天的政治示威活动。哈特菲尔德亲自布置了自己的作品,他的任务就是设计富有表现力的图片和形式,以吸引潜在的消费者第一眼就能看到一个富有吸引力和政治煽动性的形象。橱窗里的展品,也吸引了路人的注意,对哈特菲尔德而言,这里的橱窗展示空间就是一个边走边看的政治舞台。而这种观看体验无异于激动人心的政治辩论,绝非是现代主义美学词汇的感官刺激。故对于哈特菲尔德来说,展览的目的并非是为了调节一个新社会的活力,而是提醒观众一个破碎社会的政治何以如此犹豫不决。[8]41

“摄影蒙太奇”并不仅限于图像,文字的造型或字体也可以作为蒙太奇形式的元素。荷兰馆的参展者平面设计师皮特·兹瓦特(Piet Zwart)便一直致力于“文字摄影蒙太奇”的实验。从画面形式看,他深受利西茨基和莫霍利-纳吉的影响。上世纪20年代末,他的这一系列“字体摄影蒙太奇”实验为现代主义设计找到了新的图文结合的语言。他通常用大体量字体设计将字体当成“面”的构成版面,同时在平面构成中用这种“面”的对比、线的对比还有图像作为体块和字体的“面”,通过碰撞或者叠加,从而凸显一种蒙太奇式的设计效果。[9]29

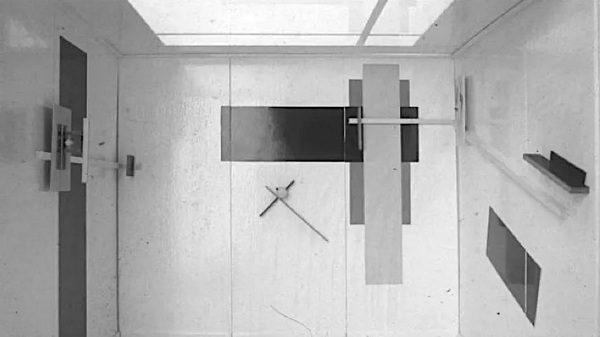

这一基于蒙太奇形式的政治力不仅体现在画面内部,也体现在作品的展示设计中。为了保持展场形式的统一性,哈特菲尔德、皮特·兹瓦特等在布展中借鉴了莫霍利-纳吉的设计,而莫霍利-纳吉的设计很大程度上便是受利西茨基乃至整个俄国先锋派的影响。这一点从他生前未能实现的计划《现在之屋》(Room of the Present)便不难看出。(图6)这件设计精妙的多媒体展厅原本是先驱性策展人亚历山大·杜尔纳(Alexander Dorner)于1930年为德国汉诺威美术馆所委托创作的作品,遗憾的是当时未能实现。直到2009年,才经由艺术史学家凯-乌韦·汉肯(Kai-Uwe Hemken)和设计师雅各布·戈伯特(Jakob Gebert)之手被精确重现。起伏的玻璃墙、互动设备、工业材料、机械复制品、先进显像技术,以及来自包豪斯设计的各个领域的图像,《现在之屋》以前所未有的方式融合了学院艺术史和大众传媒。有关《现在之屋》已有的各种论述本文无法详细展开,但其最主要的野心并没有褪色。它想要用当代媒体和技术来聚焦当代媒体和技术(比如拍摄运动画面的自动幻灯投影和展览照片的背光式旋转展示),想要成为从中世纪祭坛画到利西茨基《抽象橱柜》(Abstraktes Kabinett,1927–1928)这段艺术史的制高点。[10]这也即是说,若要追根溯源,还是要回到利西茨基这里。很显然,在形式上,它与利西茨基的《抽象橱柜》和《普朗房间》并无根本的区分③,包括他这期间完成的绘画作品如《G5》(1925)、《建构1280》(1927)、《p27》(1927)等作品,也都带有利西茨基之构成主义绘画的风格。也难怪,他被称为德国的“未来构成主义者”。[2]63要知道,构成主义最初还被朴素地称为“生产艺术”,而且,艺术家们强调的重点也一直在技术层面,甚至要求用技术替代任何形式的风格。[4]259-2611922年,莫霍利-纳吉在《风格》杂志发表了短文《生产与再生产》,文中同样强调了生产与技术的重要性,就像他所说的:“只有生产出新的、前所未知的关系,创造才是有价值的。”[11]339这里无论是从形式本身,还是从“生产”主旨,都表明一点,观众和作品之间的关系不再是一种“看”(seeing),而是“做”(making)[12],是“行动”(acting)。因此,如果说莫霍利-纳吉与利西茨基的相遇象征着苏俄先锋派与欧洲先锋派的合流的话,那么“电影与摄影”展览的举办意味着他们意图共同掀起一场构成主义的国际运动。

▲图6 拉兹洛·莫霍利-纳吉,《现在之屋》,综合材料,1930/2009/2016

二、利西茨基的“图像矩阵”与形式之政治

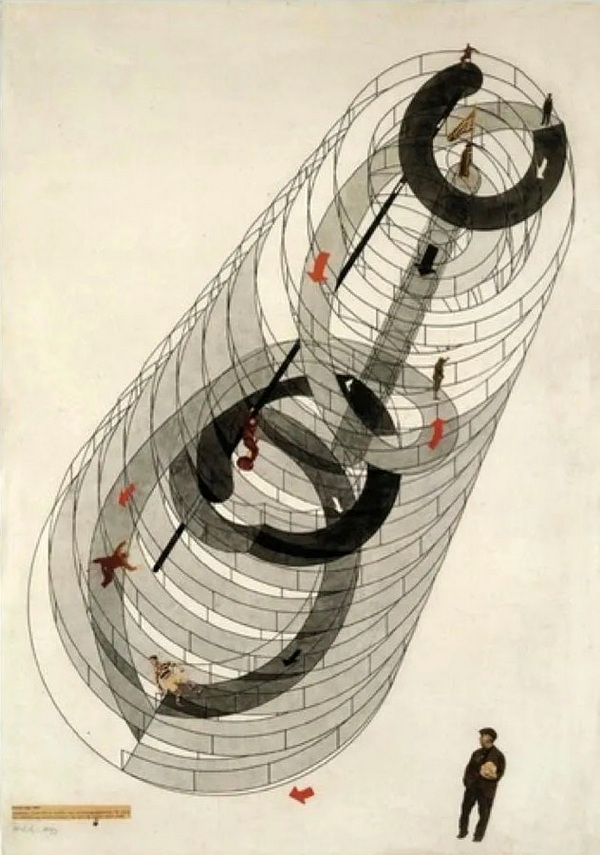

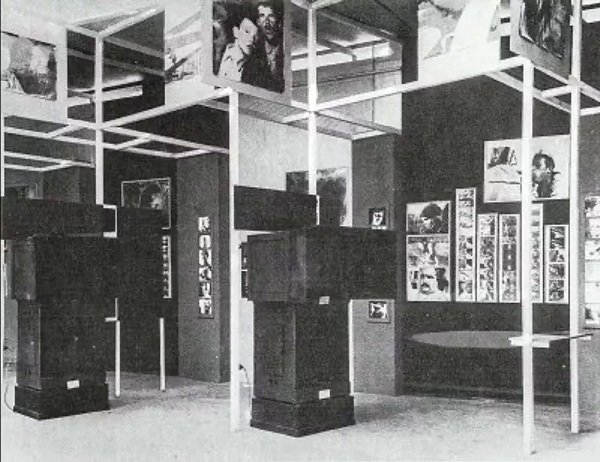

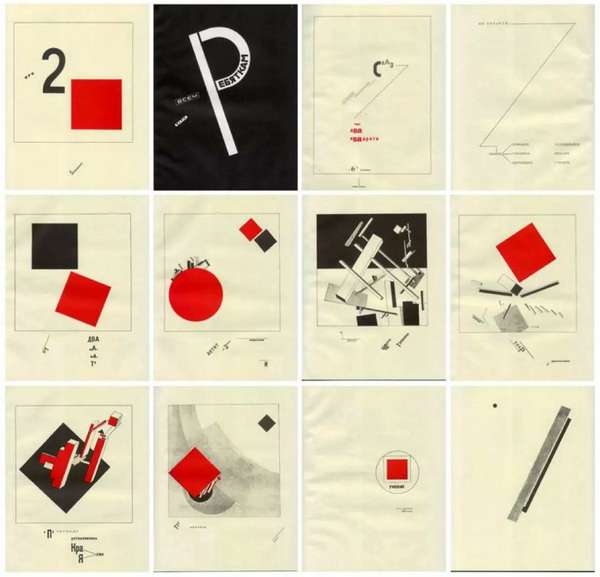

展览的第4展区是由利西茨基策划的苏联馆。(图7)苏联馆展示的是苏联电影和摄影,包括爱森斯坦的电影技术等。展示的图片中,大多都带有明显的蒙太奇色彩,甚或说,这些源自电影的图片原本就是一种“摄影蒙太奇”。在大量的海报设计中,利西茨基充分展现出他对于“摄影蒙太奇”手法的娴熟应用。和莫霍利-纳吉一样,对角线是他设计海报的一个重要的支配性风格元素,作为一种向量,它赋予画面一种向右上或向左上旋进的动能。这一点亦明显来自他相应的平面抽象或构成主义作品。1920年至1922年期间完成的《关于两个方块的故事》(图8)是利西茨基最具代表性的构成主义作品之一,也是他第一件描述未来的“同步”之书,书中同时调适着词语的空间与时间维度——它的图像与声音,这使两者形成新的统一。并将引出下一步的影像,而且有证据表明,影像的观念在他对书籍新形式的思考中是关键的。甚至可以说,他的抱负就是为了创造一种动态的“书籍形式”。[2]49-56其实,在这之前,他就已经在尝试“普朗系列”(Proun series)(1919)[4]257,可以说《关于两个方块的故事》是“普朗”的另一个形态,到了1923年,他将其延展成为立体的《普朗房间》(图9)。根据利西茨基提供的《普朗房间》整个图示,如果我们从不同的角度观看(正视、左视和俯视),它就是一部连续的或整体的《关于两个方块的故事》。在利西茨基的构想中,它不仅是一个可摊平的空间,也是一个可以旋转的拓扑空间,且无论怎么改变方向、位置和结构,最终的主导形式还是一幅构成主义作品。在“电影与摄影”的苏联馆的设计中,利西茨基沿用了这一形式,或者说它的主导性框架还是《普朗房间》。只不过,此处他用“摄影蒙太奇”图片代替了抽象的点、线、面和数字。

▲图7 “电影与摄影”展览第4展区,1929

▲图8 利西茨基,《关于两个方块的故事》,1920-1922

▲图9 利西茨基,《普朗房间》,1923

事实上,革命一开始,利西茨基就站在画家们的前列。当子弹的尖啸在莫斯科街头回荡之时,他便赶着去会见士兵代表会的艺术委员会,去得到创作宣传作品的许可。对于宣传海报的热情表明他是发自内心的认同并积极参与到革命的洪流之中。最典型的要数1928年在国际新闻展上,他和谢尔盖·森金(Sergei Senkin)为苏联馆创作的摄影蒙太奇长卷。长卷汇集了各种有关俄国革命的图片,利用蒙太奇的各种手法连在一起,没有叙事,也没有情节,单凭形式足以彰显革命之能量。此次展览中虽然没有诸如此类的长卷,但单幅画面的拼接和连续式张贴,有意制造一种相似的形式。利西茨基并没有按正常的视距和高度悬挂这些图片,而是像图像的矩阵装置一样,一部分张贴在墙面上,一部分挂在特意设计的立方体支架上。这种形式本身和利西茨基的革命美学风格是高度一致的。

诚如卡米拉·格雷(Camilla Gray)所指出的,在20世纪20年代和30年代早期,众多国际展览的苏联展馆中,利西茨基发展出了一套采用蒙太奇的先进的展览技术系统。[4]279这一布展手法完全是基于展出作品和整个房间的动态融合。[4]261利西茨基和他的团队利用摄影的物理粘附力,即粘贴到复杂事物表面的能力,通过压缩后的多方向优势,极大限度地增强了这种带有空间蒙太奇色彩的感知体验。这一策略加速了图像从其原初领域的飞跃。在此,它更像是一个三维互动媒体,参观者在其中发挥了积极的作用,塑造着他或她自己的现实。此时,这些图片脱离了它们原初的环境,像获救的孤儿一样被粘在墙上或脚手架上,从排列它们的直线矩阵中建立起新的关系。展览将参观者包围在一个动态的空间中,鼓励他们积极参与并渗透其中。展览中有很多耸人听闻的部分会自己闪动,其他的部分则会随着游客在空间中的漫游而发生变化和变形。如果在以前的情况下,走过画墙的观者则被绘画所迷惑,进入某种被动状态,而现在,展览让观者变得活跃起来。它阻止了观者的沉思,促使他们成为艺术品的塑造者,共同创造一个集体感知的时刻。当然,利西茨基的目标不仅是为了调节活跃的经验,也是为了激起一种政治上的骚动,他希望看到自己的图像在魏玛时代的日常空间中是如何被重塑的。也正是通过这一独特的展示方式,摄影蒙太奇获得了极大限度的叠加和增殖。

利西茨基设计的每一个展览室都试图发展他的前卫理念,这一理念早在1922年的柏林艺术展上便已经以最纯粹的形式得以实现,并贯穿了他后来的所有展示设计。显然,这一图像矩阵式的展陈设计之理念正是来自于“普朗房间”。利西茨基曾说:“立体主义是沿着地面上的轨道运动,至上主义的结构遵循的是飞机的直线和曲线,而普朗房间则引导我们建造一个新的身体,一个从平面开始,变成三维的空间模型,并借以构建日常生活的所有对象。”[5]113

这期间,利西茨基也试图超越“普朗房间”,拓展至“普朗建筑”(Proun Architecture)。1925年,他就有在莫斯科建造高楼的计划,但对他而言,建筑最终能否实现并不重要,他更看重的是计划能否调动他所有的物理感官,因为相比大脑和思考,这是一个更加真实的过程。不过,“普朗建筑”虽然缺席于苏联馆,但瑞士馆的主角却是一个成立不久的前卫建筑组织:“国际现代建筑大会”(CIAM)。1928年成立于瑞士的CIAM,是一个前卫的建筑师协会,它的成员包括20世纪最著名的建筑师如勒·柯布西耶(Le Corbusier)、沃尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius)和理查德·纽特拉(Richard Neutra)等诸多知名建筑设计师和建筑理论家。CIAM视自己为变革建筑以服务社会利益的精英团体,通过推动建筑的现代主义和国际主义,旨在探索如何在快速变化的世界中塑造新的城市环境。

在根本理念上,CIAM和利西茨基、莫霍利-纳吉是一致的,他们希望组成一个前卫主义的国际联盟,共同促进社会的创新与变革。利西茨基曾构想过乌托邦式的建筑和城市空间,莫霍利-纳吉也构想过一个电影剧本《大城市的活力》。作为从拍摄设备和运动活力中产生的电影,毫无疑问,这是一个非常激进的命题。在莫霍利-纳吉的构想中,这部电影的意图并不在于教化,也不在于劝诫,亦非叙述,它想展现的仅仅是视觉上的效果,即:发挥器材的最大效用、自主的视觉行动、视觉的速度划分;而非文学性戏剧性的情节:所见之物的活力,其中的诸多运动甚至上升为暴力。[6]198虽然只是脚本,但《大城市的活力》意在通过“诸视觉元素之间的纯粹视觉效果”将观众带入大都会的动态中。莫霍利-纳吉相信这样建构的“印象统一体”将比“生活本身”更加真实。[11]162诚如周诗岩、王家浩所说的,在光电子带来的眩晕中,一切汇入视觉,视觉成为神话。功能与欲望微妙地混淆,功能性秩序和象征性秩序之间隐蔽地切换,在光所激发的“设计灵感”绽出的时刻,“所有从生活中分离出去的形象汇成一条河流”。[11]164-165

——未完待续——

注释:

①成立于1907年的沃克邦德(Deutscher Werkbund)即德意志制造联盟,是一个由艺术家、建筑师、设计师、广告商和重要的工业企业家组成的政府赞助的协会。Bruce Altshuler.Salon to Biennial:Exhibitions That Made Art History, Volume 1: 1863-1959[M].London:Phaidon Press Inc.,2008:219.

②据露西亚·莫霍利回忆,1926年前后,莫霍利-纳吉和利西茨基曾多次讨论过摄影、排版等问题。Lucia Moholy.“El Lissitzky”[J].translated by Jorden Troeller.OCTOBER 172,Spring 2020:116.

③“普朗房间”与“抽象橱柜”的区别在于,前者是一个没有方向的真空世界,任何一点都可作为产生结构的方向。这种拓扑空间因此消除了所有可能的参考。在后者中,利西茨基的策略是用背景的光学分集代替被抑制的拓扑变换。墙壁在这里是视觉背景而不是艺术作品的载体。潘靖之.展览的“悖论”——这不是一个结论[Z].未刊稿,2021.

参考文献:

[1] Bruce Altshuler. Salon to Biennial:Exhibitions That Made Art History(Volume 1: 1863—1959)[M].London:Phaidon Press Inc.,2008.

[2] 维克多·马格林.设计,为乌托邦为奋斗:罗德琴科、利西茨基、莫霍利-纳吉(1917—1946)[M].张馥玫,张长征,朱橙,译.北京:北京大学出版社,2018.

[3] 拉兹洛·莫霍利-纳吉.新视觉:从材料到建筑[M].刘忆,译.重庆:重庆大学出版社,2020.

[4] 卡米拉·格雷.俄国实验艺术[M].玛丽安·伯雷-莫利(Marian Burleigh-Motley),修订.徐辛未,译.杭州:浙江人民美术出版社,2019.

[5] Lucia Moholy. “El Lissitzky”[J].translated by Jorden Troeller.OCTOBER 172,2020(1):111—116.

[6] 拉兹洛·莫霍利-纳吉.绘画、摄影、电影[M].张耀,译. 重庆:重庆大学出版社,2019.

[7] 拉兹洛·莫霍利-纳吉.运动中的视觉:新包豪斯的基础[M].周博,朱橙,马芸,译.北京:中信出版社,2016.

[8] Andrés Mario Zervign.“The Peripatetic Viewer at Heartfield's ‘Film und Foto’ Exhibition Room”[J].OCTOBER 150,2014(3):27—48.

[9] 刘晶晶.现代主义:设计的母语[J].艺术与设计,2017(8):22—35.

[10] 诺姆·M.埃尔考特(Noam M. Elcott).拉兹洛·莫霍利-纳吉[EB/OL].杜可柯,译.http://www.artforum.com.cn/print/201608/9960,2016-10-15/2021-3-25.

[11] 周诗岩,王家浩.包豪斯悖论:先锋派的临界点[M].武汉:华中科技大学出版社,2020.

[12] 潘靖之.展览的“悖论”——这不是一个结论[Z].未刊稿,2021.

[13] 罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss).现代雕塑的变迁[M].柯乔,吴彦,译. 琳琳,校.北京:中国民族摄影艺术出版社,2017.

[14] 奥斯卡·施莱默(Oskar Schlemmer),拉兹洛·莫霍利-纳吉,法尔卡斯·莫尔纳(Farkas Molnár).包豪斯剧场[M].徐佳利,译.广州:岭南美术出版社,2020.

[15] Noam M. Elcott.“Rooms of our time:László Moholy-Nagy and the stillbirth of multi-media museums”[G]. Screen/Space. Edited by Tamara Trodd. Manchester: Manchester University Press, 2011:25—52.

[16] 马尔罗.无墙的博物馆[M].李瑞华,袁楠,译.孙宜学,校.桂林:广西师范大学出版社,2001.

[17] 玛格丽特·艾弗森(Margaret Iversen).拯救瓦尔堡的传统[C].唐纳德·普雷齐奥西(Donald Preziosi)主编.艺术史的艺术:批评读本.易英,王春辰,彭筠,等,译.上海:上海人民出版社,2016:207—225.

[18] 马里内蒂.未来主义宣言[EB/OL].http://www.doc88.com/p-742552413048.html,2012-4-28/2021-4-1.

[19] 莫莉·内斯比特(Molly Nesbit).宇宙主义射线:宇宙主义的兴起[EB/OL].郭娟,译.http://www.artforum.com.cn/print/201802/11175,2018-2-12/2021-4-1。

[20] Lucia Moholy.“International Avant-Garde,1927—1929”[J].translated by Jorden Troeller,OCTOBER 172, 2020(1).

[21] 百年前欧洲艺术家如何拼贴与重塑世界?——MoMA新展里的视野[EB/OL].https://view.inews.qq.com/a/20210206A032AD00,2021-2-6/2021-4-1.

关于作者

鲁明军,复旦大学哲学学院青年研究员。策展人,剩余空间艺术总监。近年策划《疆域:地缘的拓扑》(2017-2018)、《没有航标的河流,1979》(2019)、《街角、广场与蒙太奇》(2019)、《缪斯、愚公与指南针》(2020)、《惊蛰》(2021)等展览。论文见于《文艺研究》《美术研究》《二十一世紀》等刊物。近著有《目光的诗学:感知—政治—时间》(上河卓远文化·河南大学出版社,2019)、《美术变革与现代中国:中国当代艺术的激进根源》(2020)等。2015年获得何鸿毅家族基金中华研究奖助金。2016年获得YiShu中国当代艺术写作奖。2017年获得美国亚洲文化协会奖助金(ACC)。同年,获得第6届中国当代艺术评论奖(CCAA)。2019年获得中国当代艺术奖(AAC)年度策展人奖。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。