格哈德·里希特(Gerhard Richter)

德国画家格哈德·里希特被称为尚健在的最受敬重的艺术家。

格哈德·里希特(Gerhard Richter)1932年出生于德国Dresden(德累斯顿)一个知识分子家庭,1951-1956年就读于德累斯顿艺术学院,1961-1963年在杜塞尔多夫艺术学院深造和工作,1971年起被聘任为教授,在那里执教至1994年退休。1963年第一次举办他的展。他曾有3次婚姻,生有3个子女。

二战后的德国不止产生了像约瑟夫·波伊斯如此激进澎湃的乌托邦主义者,同时也出现了另一位冷静沉稳自我反省式的艺术家格哈德·里希特;他没有大张旗鼓的宣言与盛气凌人的魅力,只有一如既往、天天如此的绘画实践。“我相信绘画”,当大家都一窝蜂地扑上现代艺术时,他选择留在台后双手交叉在胸口前观望,这使大家的目光自然就会往他身上转移,里希特就是这样引人注目的。

出生在一个中产阶级家庭,成长在德国纳粹背景下,里希特有不少卷入纳粹活动的家庭成员,舅舅是英年早逝的纳粹官员,患有精神病的阿姨却死在纳粹组织的安乐死集中营内。这些经历都很直接的反应在他的画面上,信仰、战斗机、年轻的德国恐怖主义分子、家庭和风景。里希特的父母是非常不协调的,他的父亲是位思想保守的教师,拥戴纳粹主义,最后在战争中为国捐躯。相反的,母亲却是位开放的女性,来自丰富的文化背景家庭,是位钢琴师和书商的女儿,她让里希特接触文学、哲学和音乐并支持他的绘画事业。

15岁离开语文学校后,里希特当过一段时期的摄影助理也曾为东德的共产主义画过宣传横幅和壁画。1952年,他20岁时被德累斯顿艺术学院入取,学习至1957年毕业。里希特的老师Heinz Lothmar是为前超现实主义画家,在充满社会主义现实主义色彩的东德美院里,意外的是他所学习的壁画部门却允许自由创作。毕业前后,里希特的第一份工作是为德国卫生博物馆创作大幅壁画,他很快便在这方面有了出色的成绩,稳定的收入给予他到西德旅行的机会。

1959年,在一次前往西德的短途旅程中,他被准许参观了第二届卡塞尔文献展,这是他第一次接触抽象绘画。今天,每五年举办一次的卡塞尔文献展更多的着重在全球的当代艺术交流上;但在最初,它的使命却是填补德国12年纳粹主义统治后的文化空白,旨在紧急复苏本土艺术并加步赶上国际现代艺术队伍。这次参观成了里希特的一个转折,虽然对展览上的名字完全陌生,但来自内部的压力却催促他与之接触。因此,一年后,在柏林墙建起的前刻,他携妻离开了德累斯顿去了西德。

里希特在朋友的建议下进入杜塞尔多夫艺术学院(Staatliche Kunstakademie)学习,在那儿接受了他的二次教育,他摒弃之前所学在艺术家Karl Otto Gotz的引领下认识新的艺术语言并尝试在Jean Dubuffet、Alberto Burri、Jean Fautrier等艺术家的影响下创作。有趣的是,在里希特入学的第一年,波伊斯也在同院里被指认为纪念性雕塑系的教授;但在1964年毕业前的学习过程中,里希特都避开和波伊斯的接触。后来一直到1971年,在里希特被指认为教授后他们两人才正式成为同事。

艺术家作品

1960年代在工作室中的里希特

1959年第二届卡塞尔文献展,展览现场

工作中的里希特

创作

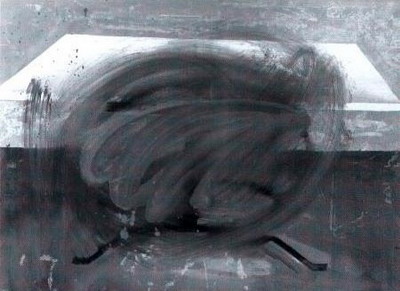

“我为什么迟迟都未完成里希特的传记,其中一个原因是在于大量的技术性和状况问题。只有极少数的20世纪艺术家展开了能让艺评家和史学家们沦为受害者的诠释迷宫。例如杜尚的迷宫,艺术史学家们都在其中彻底迷失了将近有20年之久。我希望这不会发生在我身上。但里希特在某个程度上确实显示了他的多样性和不定性,并在此范畴下指认了现在的艺术应该或可以是这样的,也因为这个可能性让我不断要从头开始反复的审思。”- Benjamin Buchloh 著名的艺术史学家Benjamin Buchloh曾经说过没法用一句来话概括里希特的多样性,认为这种多样性不是多元主义,不是投机取巧,也不是有意摆脱人们对他的精确定位。他有更复杂的动机,需要通过特殊的国家和历史背景下去思考才能理解他是如何在当代艺术中找到这个位置的。从具像到抽象,照片到绘画,公共的到私密的…对这些多样性里希特自己也从未给过具体的解释和答复“我重来没去尝试回答这个问题,因为很难回答。”,这致使人们只能通过年份与属性的条理归类去尝试解读他,而这样的分析也难免会陷入迷宫。 照片绘画/照片现实主义Photo Painting/Photorealism 照片绘画是贯串里希特多年的绘画方式,他将自己拍摄或找到的照片投影在画布上作画。里希特没有把照片当成现实的参照物,相反他直接认为这就是现实。通常他会选择一些没有直接与自己产生关系的现实题材作画,比如报纸上的新闻照片;在精细的画出图像后,他又会将其曲解,有时将画面模糊,有时甚至大笔的破坏画面。对这些破坏,里希特这样解释:“我非常写实的去画,但效果却很傻,你不可能这样去画,根本就无法忍受了。”1962年,里希特开始了他的第一张创作《桌子》,一张平凡的桌子出现在深灰色的地面上,多条粗狂的弧形笔触循环的破坏了画面,这迫使观者想绕开笔触观看后面的画面。

桌子Table 1962 年,尺寸:90 cm X 113 cm

1960年代中期,里希特将兴趣转向拥有波普和极简主义成分的“比色图表”系列。他开始画这些可以在五金店索取到的“比色图表”,画面的颜色配搭是随机挑选的,对于里希特,这像是在拒绝抽象绘画的陈词滥调,也是在否认所谓的观念绘画。

《48幅肖像》 图集Atlas 从创作照片绘画开始,里希特便不断地在收集图像,《图集》收录了许多里希特创作用的剪报、素描和老照片等等。这些数目可观的资料经常和里希特的绘画在世界各地同时展出。

图集:1 Atlas Sheet: 1 1962 年

彩条Colour Streaks 1968 年,尺寸:200 cm X 200 cm

红-蓝-黄 Red-Blue-Yellow 1973 年,尺寸:200 cm x 200 cm

两支蜡烛Two Candles 1982 年,尺寸:120 cm X 100 cm

骷髅与蜡烛Skull with Candle 1983年,尺寸: 100 cm X 150 cm

1977年10月18日Baader-Meinhof 里希特另一组在1980年代最著名的创作是15张有关德国恐怖组织“红军派”(Red Army Faction)中4名成员的照片绘画。在这段被称为“德意志之秋”的日子里,4名被捕获的“红军派”成员于1977年10月18日在狱中自杀,但这一直被怀疑是德国警方所杀,绘画描述的便是这个事件的始末。

死亡 Dead 1988年,尺寸: 62cm X 67cm

面对-3 Confrontation 3 1988年,尺寸:112 cm X 102 cm 玻璃/镜子 Glass/Mirror

自1960年代起,里希特便开始制作玻璃装置。2002年为配合纽约现代美术馆的回顾展,柏林的古根海姆美术馆也展出了里希特的8面灰镜子装置《灰》(Eight Gray)。

4片玻璃4 Panes of Glass 1967 年,尺寸:190 cm X 100 cm ,玻璃和铁

6面灰镜子6 Grey Mirrors 2003年,尺寸:400 cm X 400 cm X 50 cm

2002年于德国古根海姆美术馆展出的作品《灰》(Eight Gray)现场。 战争剪报 War Cut 2003年3月20日,伊拉克战争爆发,里希特从每天看的报纸《The Frankfurter Allgemeine Zeitung》中收集了3月20日-21日有关伊拉克文字新闻,配合1988年的抽象绘画《No. 648-2》出版了这本拥有216张抽象图文和描述伊拉克战争文字的书。

战争剪报封面

左图为他和现任妻子Sabine Moritz;右图为第二任妻子,德国艺术家Isa Genzken

1960年里希特画的Ema Richter,他的第一任妻子

1960年,在家乡德累斯顿的起居室内,妻子Ema和女友

绘于1956年,里希特唯一创作过的有关家乡德累斯顿工作室外的风景,也是里斯特自认为重要的早期创作。

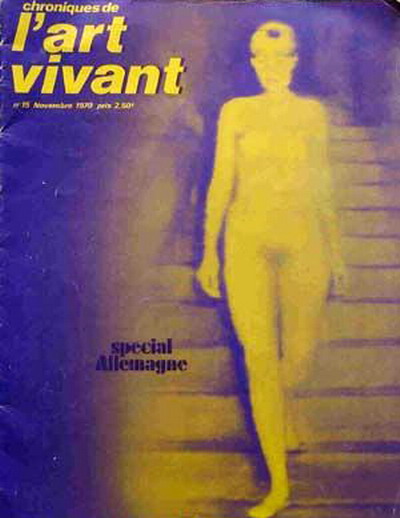

1970年,法国艺术杂志l'art vivant在第15期介绍了来自德国的艺术,杂志的封面选用了里希特在1966年创作的照片绘画 Ema (梯级上的裸女),由于封面出现了裸照,杂志结果被指控伤风败俗并违背了法国的色情法,一直到主编强调图片是绘画而不是摄影时,指控才被取消。

1967年所摄的Konrad Lueg, Sigmar Polke, Blinky Palermo 和里希特(左起)

杜塞尔多夫的艺术家们,摄于70年代

德国艺术家约瑟夫·波伊斯

Phantom Interceptors 幽灵拦截机 1964年,尺寸:140 cm X 190 cm

Jet Fighter 战斗机 1963 年,尺寸:130 cm X 200 cm

山峰 1968年,尺寸:102 cm X 92 cm

Deer 鹿 1963年,尺寸:150 cm X 200 cm

Woman With Dog 女人与狗 1967年,尺寸:93 cm x 73 cm

Apples 苹果 1984年,尺寸:65 cm X 80 cm

Apple Trees 苹果树 1987年,尺寸:67 cm X 92 cm

Flasche mit Äpfeln 酒瓶与苹果 1988年,尺寸:83 cm X 62 cm

Man Shot Down 1 枪杀-1 1988年,尺寸100 cm X 140 cm

Youth Portrait 青年肖像 1988年,尺寸:67 cm X 62 cm

Cell 牢房 1988年,尺寸:200 cm X 140 cm

生活

里希特在生活中是非常低调的,但这不表示他不关注或不参与艺术活动。在杜塞尔多夫艺术学院里,他结识了多位画家Sigmar Polke、Konrad Fischer-Lueg和Blinky Palermo。1960年代初期,他、Sigmar Polke以及Konrad Fischer-Lueg还曾经成立过一个名为“资本主义现实主义”(Capitalist Realists)的小组,制作一些来自纸媒的反讽创作。里希特和Konrad Fischer-Lueg还一起去过巴黎向画廊介绍自己是来自德国的波谱艺术家,但却没有推销成功。回到德国后,1963年,他们组织展览,里希特在这些展览中展出了他的照片绘画《桌子》。 然而,循规蹈矩的生活方式让里希特和小组中的其他成员最后分道扬镳,“我和Sigmar Polke,我们非常密切,拥有同样的想法,一起工作、展出,但最后还是分开了。”“不是因为分歧,只是生活,他吸毒,我不吸毒,就这样。然后你知道,如果吸毒,你身边将会出现很多奇怪的朋友,他继续狂野并愤世嫉俗…快乐的(笑)。”里希特。 在1960-70年代,横扫欧美的多个现代流派同样的在德国互相竞争得非常激烈。在当时到处都在宣布绘画已经死亡,艺术家埋头尝试其他创作形式的年代里,里希特却仍然在使用绘画的语言继续如此唯美带有古典的画面是非常需要信念的,他曾经描述当时的情形“也不是那么多人在做行为,Blinky Palermo,、Polke 和Lueg,我们都在画画,虽然Lueg 画的不多。但当时在做行为的人都挺傻的,当然其中也有例外,像波伊斯,其他人都是因为流行,所以也没问题。”。 约瑟夫.波伊斯,这位非常激进的人物曾经被Benjamin Buchloh批评为试图控制并有意规定艺术意识的危险人物还形容他的言论为“头脑简单的乌托邦式的一派胡言”。“我一直都怀疑他”里希特在多年以后的访谈上表示,“他的社会性是绝对愚蠢的,艺术方面也半真半假,差不多是个骗子。但在那个时候他对我们来说是非常有趣的,非常吸引人,是唯一可以认真对待的对手,可以较量的人物。”。他们之间互相观察,“是的,我一直在他身上看到危险。太多危险,他那种迷惑人的能力,真的很令人惊异。然后还有那么多的断言,去伪造,去做那么老的东西,去诈取...这就是为什么我疏远他。所以当我在一个派对上碰见他时,如果他在那个角落,那么我肯定在另一个。”。 1971年,在杜塞尔多夫艺术学院,里希特被委任为教授,正式和波伊斯在同一个学院里教书,但没有像波伊斯和他的学生关系如此密切。经过1968年的学生运动,德国的艺术学院也一样,学生们开始拒绝并抗议,“在这个体系里,你会腐化的。院里只有不成功的艺术家,除了波伊斯,但很短暂。他们教的东西很可怕。是那么的现代,学生从来不按照我的做,我从静物开始,可是他们觉得很反动。但我想这是非常重要的基础,去学习绘画去理解色彩。”。 “我不是现代主义艺术家。”“很难,因为对我来说好的现代艺术家,如Carl Andre和Bob Ryman我都很喜欢。但,现代艺术一直给我的印象是流行并自吹自擂的,所以我做不到(笑),很多我们都记不起的强大流派和小组都曾经存在过。”2002年,纽约的现代艺术馆(MOMA)为里希特的70岁生日举办了隆重的回顾展,展示了他过去40年来的创作。最后,在问及艺术家是如何创造艺术史时,他回答道“艺术家不可能创造艺术史,他们只是每天工作,10年后这些就是艺术史。” 目前,里希特与第三任妻子Sabine Moritz居住在科隆,他拥有5个儿女,第二任妻子是著名的德国艺术家Isa Genzken,第一任妻子是Ema Richter。

格哈德·里希特:漫长的一天

来源:Art in America

作者:罗伯特.斯托尔Robert Storr(美国批评家,策展人,耶鲁大学艺术学院院长)

翻译:嘿乐乐

斯托尔:你是如何开始画画的?

里希特:当我还小的时候,15或16岁,我画水彩画、风景和自画相。我记得我作了一幅一群人在跳舞的画。相当不错的一张。

斯托尔:它在你的记忆中为什么特别清晰?

里希特:因为我在年轻时很消极。我搬到一个新的村庄,然后,自然而然地我成了外来者。我不会说那里的方言,等等…我在一个酒吧里,看着别人跳舞,我很嫉妒,很难受,很烦恼。所以这幅水彩画包含了我16岁时的所有愤怒。这和我写的诗一样很浪漫,但很苦很虚无,就像尼采和赫尔曼.黑塞一样。

斯托尔:你的家人支持你画画吗?还是都是暗地里的,个人的?

里斯特:暗地里的。也许我的母亲赞同。她有点疯狂,所以她认为这个孩子有点天分。

斯托尔:所以她鼓励你?

里斯特:她没有反对我的努力。

斯托尔:那就够了。

里斯特:很多了。真的。

斯托尔:那么你是在什么时候决定把它当成专业的呢?

里斯特:在我17岁时,我当时也需要找份工作,那时我在画海报,写横幅——“Der Sozialismus lebt”,是个非常奇怪的句子,“社会主义的生命”。

斯托尔:对你来说,这大概也是“社会主义是生存之道”。

里希特:很好!然后我在剧院工作,大概有一年半时间,画舞台布景。那是城市剧院。在Zitau,是一个小镇,离德累斯顿约有一百公里,我住在学徒宿舍。

斯托尔:因此出于这些经验——你的诗和水彩以及你在剧院的工作——让你决定到美院学习?

里斯特:对的,在我大概16岁时,我有种感觉这对我来说是对的。

斯托尔:那么你想象中的艺术家会有什么样的未来呢?

里斯特:我没有概念,我只是想画画,想画图。

斯托尔:你认为你会是为公共特殊场合创作的画家还是为私人收藏画画的?

里希特:就像其他画家那样的,像洛维斯.科林特(Lovis Corinth)和拉斐尔,等等…一位著名的画家。(笑)

斯托尔:但你不是在毕业后不久接下了一个壁画的项目吗?

里希特:当我在最后离开美院时,是的,我画了一幅巨大的壁画,主题是在社会主义天堂中的健康与幸福。

斯托尔:但你不觉得自己会继续画那种大型的公共画作?

里希特:也许我有片刻想过这可以是我的前途,画大型绘画,公共绘画。

斯托尔:我从伊利亚.卡巴科夫(Ilya Kabakov)和艾里克.布拉托夫(Eric Bulatov)那里知道其他来自苏联东方集团国家的艺术家都在官方任职,比如,可以是一名书籍设计师,但是在私底下又是一名非官方艺术家。我猜想你有没有预想过这样的双重生活,或者你只是想要画画?

里希特:我真没想到我会在这领域中有份工作,画壁画或成为公共艺术家,我不认为这会是认真的。我最害怕的还是被安排到公司。通常都会这么安排的。

斯托尔:当时成为一名独立艺术家的角色是怎样的?有没有人作为例子证实了这份角色的可能性?

里希特:没有人。

斯托尔:所以,这个东西的问题是,它是需要被创造的。

里希特:是的。它肯定是地下的,但我不喜欢。然后,还有自由艺术家,个体艺术家。但他们之中都没有好画家。独立艺术家,其中有些人,因为自己的独立而过分自傲,他们狂热崇拜自己的身份。我一直对此有不好的感觉,他们的自负,他们的自大。

斯托尔:当时在东德能看见什么样的艺术?

里希特:我们很看重群展。每年有至少两次来自艺术家协会的大型展览。美术馆里是古典艺术。我记得德累斯顿的Gemäldegalerie还是关闭的,一直到很久以后,俄罗斯人才带着他们的“礼物”把他们在战争中拿走的东西归还回来。但是,还有一些小型美术馆,比如Pillnitz,在德累斯顿郊区的河边城堡。当时,那里有个美术馆,展示着卡斯帕.大卫.弗里德利希(Caspar David Friedrich)(详见附图2)以及其他18世纪优秀艺术家的画作,还有洛可可油画和粉笔画。

斯托尔:你提到说东西大约在阿道夫.门采尔(Adolph Menzel)(详见附图3)和印象派之后就停止了?

里希特:是的。我们看不到或很少看到俄罗斯画家如伊利亚.列宾(Ilya Repin)(详见附图4)和亚历山大.格拉西莫夫(Alexander Gerasimov)(详见附图5)的原作,我们只能看到他们的复制品。当然,我们每年到柏林两次,游览Dahlem区。去柏林是件很大的事儿,去看电影,去剧院和美术馆。当时是禁止去西柏林的,但很容易去。因为没有墙。

斯托尔:那么你能看见什么样的现代艺术?

里希特:在西柏林,有一次,我意外地走进一家画廊,我记不起我看见什么了。(笑)

斯托尔:是因为你没准备看见当代艺术,还是因为很差?

里希特:很奇怪。是完全陌生的。有一家画廊,Galerie Gerd Rosen,那里有当代绘画,并且是非常装饰的。

斯托尔:是1920-30年代的作品还是战后的?

里希特:战后的。近期抽象,近期作品。我不知道名字,只认识Bernhard Heiliger (详见附图6 )。后来认识到Ernst Wilhelm Nay (详见附图7) 。我们认识的都是法国艺术家,印象派、马蒂斯、毕加索和了勒泽。

斯托尔:你喜欢勒泽吗?

里希特:是的。但,我上个星期看了他的一张绘画,然后我问自己过去为什么那么喜欢勒泽(详见附图8)。这是我第一次感到这是多么愚蠢的绘画。(笑)

斯托尔:那么还有其它的信息来源吗?德累斯顿有毕加索吗?有没有到德累斯顿的展览呢?

里希特:没有,从不。但我有书和画册,报纸。我有个阿姨每个月都将西德的摄影杂志寄给我,《玛格南》(Magnum) 。这是很棒的。

斯托尔:你在作品中有没有使用来自杂志的图片?

里希特:没有,但它很好看,是那么的现代。

斯托尔:你还有其它来源吗?你可以获取到《时代周刊》、《Look》、《Paris Match》吗?

里希特:除非你有个阿姨的关系,不然你买不到它们。

斯托尔:那么你在当时创作什么样的作品?

里希特:在学校的训练是越写实越好的,学习着19世纪艺术家的精神如门采尔和威廉.莱博尔(Wilhelm Leibl)(详见附图9),但没有费尔迪南.乔治.瓦尔德米勒(Ferdinand Georg Waldmüller)(详见附图10)那么细致。然后在家很好,我们试图很新鲜,很放松。

斯托尔:但那还是具象的?

里希特:对的,一直是。

斯托尔:你在创作中使用到素描或模特吗?或者出去写生?

里希特:我总是在实物面前绘画,从来不用复制品。

斯托尔:所以你从来不用照片来进行绘画的这种小把戏?

里希特:没用过,除了有一张画;我离开的一年前,画着游泳者的。

斯托尔:然而没有人发现?

里希特:我没有展示。

斯托尔:当你和Konrad Lueg以及Sigmar Polke最初把自己定位为德国艺术家时,你处于怎样的状态中?你对抗的是什么?在1962年或1963年的德国,作为一名年轻艺术家是怎样的?

里希特:我们沉浸在希望之池中。我们想,“我们就做吧。”其他的都无所谓,首先,那时的法国和美国艺术家都买得很好,价钱非常非常高。这不是个话题。我们很年轻。德国老艺术家如Nay和Georg Meistermann都不是很有名而且也不受欢迎。他们的作品都不贵,而我们觉得这是应该的,因为他们都很愚蠢。

斯托尔:尤其在1960年代晚期1970年代初期,不画画的压力在德国比美国还大。你在那个时候是怎么处理的,当所有人都说绘画已经死亡了?

里希特:我不相信这些。但,就某种意义上,这我对来说是很熟悉的,因为我知道文化要终结了,绘画不能再做什么了。而作为一名德国人,我非常熟悉没有价值的概念。所以,绘画没有价值,我没有价值,然后还有其它的一些东西都没有价值。尽管如此,我还是不相信。我相信绘画。

斯托尔:在学院里,你被主要以创作行为、装置或观念等等的艺术家包围,是吗?

里希特:不是那么多人。Blinky Palermo,、Polke 和Lueg,我们都在画画,虽然Lueg 画的不多。但当时在做行为的人都挺傻的,当然其中也有例外,像波伊斯(详见附图11),其他人都是因为流行,所以也没问题。

斯托尔:你和博伊斯的关系如何?就他把艺术当成社会机制的观念而言。

里希特:我一直都是怀疑他的。

斯托尔:就他的艺术还是整体而言?

里希特:他的社会性是绝对愚蠢的,艺术方面也半真半假,差不多是个骗子。但在那个时候他对我们来说是非常有趣的,非常吸引人,是唯一可以认真对待的对手,可以较量的人物。

斯托尔:你是怎么应付他的?

里希特:我们观察他,就像我们在后来互相观察那样。

斯托尔:你曾经说你对疯狂非常着迷。博伊斯是否也近似疯狂的?

里希特:嗯,我一直在他身上看到危险。太多危险,他那种迷惑人的能力,真的很令人惊异。然后还有那么多的断言,去伪造,去做那么老的东西,去诈取...这就是为什么我疏远他。所以当我在一个派对上碰见他时,如果他在那个角落,那么我肯定在另一个。

斯托尔:这是不是和他想要创造的艺术思想体系的欲望有关?是不是其中的一部分?

里希特:是的,我想是。

斯托尔:博伊斯拥有那么压倒性的性格,那么当时,你和Palermo以及Polke又是怎么应付他的呢?

里希特:Polke有一个很好的策略。他开他的玩笑。而且他到现在还是这样。至于Palermo,就没那么容易了,因为他有点弱,他无法捍卫自己。博伊斯有时会欺负他。他会说,“Palermo,过来!”,这让我非常愤怒。尽管如此,Palermo有自己美丽的绘画信念,就像个天堂,唯一理想的世界。

斯托尔:你和他有共同性吗?你是否把绘画看作是理想世界?

里希特:嗯,但我把它看得更现实,不会和下半辈子有那么大的对比。他的生活很疯狂,吸毒等等,所以这和绘画有很大的对比。然而,我确实不是这样的,我比较逻辑。我很正经所以我的绘画也很正经。(笑)地面很干净然后绘画也很干净,你知道的。过去,我们要把艺术当成一种平静的抗议。因为只有现代艺术拥有权力。吉尔伯特和乔治作了一些古典的,或新古典主义的东西,而我和Palermo要展现一些严肃的东西。就在这时我们和Polke的友谊决裂了。

斯托尔:因为某个事件?

里希特:不是,是整体上。有趣的是我上个月在Baden-Baden碰见他了。这是至我们最后一次见面的若干年后。他问好,然后我们开始聊绘画。

斯托尔:你和Polke之间发生了什么?

里希特:我们非常密切,拥有同样的想法,一起工作、展出、等等…但最后还是分开了。

斯托尔:为什么分开?是因为你们都有自己的方向还是因为真正的分歧?

里希特:噢,不,不是因为分歧,只是生活,他吸毒,我不吸毒,就这样。然后你知道,如果吸毒,你身边将会出现很多奇怪的朋友,他继续狂野并愤世嫉俗的…快乐的(笑)。

斯托尔:然而你要作的是相反的事情?比较…

里希特:严肃。经典。

斯托尔:你认为自己是现代主义者吗?

里斯特:不是。

斯托尔:你从来不把自己看作是现代主义者?

里希特:不,从来不。我的意思是,是的,我存在于当下。但我从来不觉得自己是现代艺术家。

斯托尔:你是否会把自己看作是现代艺术的对立面,或者,我应该说的是现代主义,而不是现代艺术。在某些方面,你会不会觉得自己受到它的挑战?

里希特:很难,因为对我来说好的现代艺术家,如Carl Andre和Bob Ryman我都很喜欢。但,现代艺术一直给我的印象是流行并自吹自擂的,所以我做不到(笑),很多我们都记不起的强大流派和小组都曾经存在过。

斯托尔:你的作品拥有非常迷人的一点,那就是部分图片之间的不同的精致度,模糊的具象、静物和风景,还有抽象绘画,它们都是非常可触的,并且都发生在表面上。就技术而言,这些变化的原因是什么?你是如何阅读绘画的?

里希特:这是很难回答的问题,但是它们都是有别的,具象和抽象。

斯托尔:面对绘画活动之间的各自不同,你是什么态度?

里希特:我从来没去尝试回答这个问题,因为很难回答。

斯托尔:你提过说某些抽象绘画其实是从科隆大教堂的照片开始的,但如今绘画底部只剩下一点可视的图像。如果你不知道,你根本就看不见,最初的图像和最后的抽象之间究竟发生了什么?

里希特:在那里,画抽象就是为了覆盖失败的绘画,这个方法被错用了。但它不像听上去的那么可怕,因为在现实中,人们都是从缺点中找到优点的。但它们之前的方法是完全不同的。

斯托尔:在收录了你的访谈和你的文字的《绘画笔记》(In The Daily Practice of Painting)(详见附图13)中,你谈到——我假定这更多的是有关抽象绘画而不是具象的——绘画的每一步都是为了抵消陈词滥调,这是很明显的。

里希特:对,我是那么形容的。

斯托尔:究竟你在开始抽象绘画时知道多少?最初你会对颜色和比例有什么样的选择?

里希特:开始,我的脑海中必须有一张图,一个图像。我并没有达到这张图像,但能够这样开始是很好的。

斯托尔:你其实会不会达到了那张图像后破坏它,或者,在你开始后,你会不会放弃它然后进入到画中让它带着你到任何方向?

里希特:我一直都无法达到我脑海中的那张图像,几乎没有过,其实,那些我创作的抽象都没有达到,但它到了我可以放下的地步。

斯托尔:在这方面,你的抽象和具象之间有没有任何差异,你在技法上拥有只要再推进一步就能让具象显得更成熟的能力,只要你愿意?

里希特:为了完成一张绘画然后说,“画完了,非常好”,是同样的,一直都是同样的标准,无论是抽象还是具象绘画。

斯托尔:是什么样的标准?你可以形容一下吗?

里希特:这与两者画的表面有关,它们到最后都被擦掉,渐渐擦掉。之前,它们是更丰富的,有很多东西。比较丑,但也许是比较精细的。

斯托尔:嗯,这在近期的绘画上看起来的确是这样,它渐渐失去非常丰富的,细节的表面…

里希特:对的。

斯托尔:这似乎就像,当画面达到某种效果后,你就划掉。

里希特:对的。

斯托尔:你对精湛的技巧持怀疑态度吗?

里希特:是的,非常。人们总是说我是大师而我的画也是,但我自己不认为。我不是!

斯托尔:从哪儿方面来说你不是?

里希特:就比如说,我现在无法当场画一张你的素描,但这没关系。我没有这个能力。

斯托尔:但是你可以让绘画做很多事情。

里希特:是的,用照片很容易。

斯托尔:但,你说你是精湛技巧的怀疑者。让自己在画画时困难重重到底有多么重要?有必要让过程在某些方面变得困难吗?

里希特:不。能力是赋予的,这不是我所怀疑的。我很讨厌人们做不到自己想做的事儿。毫无疑问的,你必须精通你的媒介。我的意思-不是上帝赐予的天赋,但技巧是需要通过努力才能达到的。

斯托尔:你的意思是想成为画家的人必须培养必要的技巧,而你对那些把宁拙勿巧作为优点的绘画不感兴趣?

里希特:对我来说,笨拙不是一种品质。

斯托尔:所以你怀疑那些把笨拙作为风格的艺术家,那些把笨拙看作是直率的证明的艺术家?你宁可艺术家是熟练技巧的,而且,能非常严格地让技巧按照自己的意愿创作,即使这会让自己更加困难?

里希特:为什么让自己更困难?

斯托尔:唔,在某些方面,你不就是这样的吗?

里希特:我没有选择。它自然地变得很困难了。我会更希望它是简单的,大家不都是这么想的吗?

斯托尔:创作一张图最困难的一点是什么?

里希特:最难的部分在最后。开始向来都是容易的。所以,你说的让它更困难,也许是对的。

斯托尔:但困难潜在于那儿?困难潜在于主要的手法还是观念?

里希特:在观念。想要知道错在那儿,是多么的不容易。让它正确不难,但要清楚什么可以做什么不可以做是非常困难的。

斯托尔:什么不可以做是非常重要的。但,你这么说,是因为你非常清楚应该画到那儿结束,或者,是因为你非常清楚画到那儿还不能结束?

里希特:我对于两者都没有很清晰的概念。我只有模糊的概念。

斯托尔:比如,在创作具象绘画时,你在开始对于画面的最终效果知道多少?你有照片图像作为参照,然后你也有可控的手法。你对于画面的最终效果知道多少呢?

里希特:对于具象绘画,我知道得很多。我对它的效果有非常清晰的概念,但,实际上它很少出效果,或者说达到那张图像。比如,我总是希望作一张非常细致的绘画,但我几乎从来都做不到。

斯托尔:细节上是非常清晰并很肯定的?

里希特:清晰并尖锐的,能与维梅尔媲美的。模糊的地方通常是一种“紧急屠杀”。(笑)在最后是很紧急的。为了让图像在某些方面看上去迷人,我把它模糊了。

斯托尔:我明白了。画面上有不对的地方,然后,模糊能解决它。

里希特:对的,但之前的情况是很糟糕的。

斯托尔:有这种品质的第一张绘画是在1960年代初期。1965年,有一系列的家庭肖像——小男孩巴克、小女孩把克、巴克先生和巴克太太(详见附图14)——画面上有类似白色的笔触。这是你第一次破坏画面吗?

里希特:用笔触?不是,我是用模糊来破坏画面的。我剪掉四头。我试图修复它,因为它出现了一些裂缝,然后我就生气了,画了那些斑点。

斯托尔:1962年的《桌子》(Table)是你第一次破坏画面?

里希特:对。

斯托尔:是什么激起你涂抹图像的?

里希特:我把它画得很写实,但效果却很傻,你不可能这样去画,这就是问题,你根本就无法忍受了。或者,很少。1994年创作的《读者》(The Reader)(详见附图15)几乎达到了我要的效果,但那是很罕见的,它不是很精确。

斯托尔:不,它很清楚。而这正是你想象的?

里希特:比想象中的更好,但,它还不错。(笑)

斯托尔:是非常不错!那么,从某种角度上,把图像模糊的第一个案例开始了,就如你说的,是个紧急情况,无论是技术上的紧急——裂缝——或者是观念上的紧急——“我看不下去了。”。是哪儿一点让你明白这其实也是绘画的一种方式?

里希特:这一点来得很慢。在抽象绘画里(详见附图16),有时候会出现这种招术。我必须小心不这样去做,但是,有时我会用白色覆盖画面,然后所有的东西变得更美、更新鲜了,像白雪。所有的痛苦和恐怖都结束了。

斯托尔:可怕的是画面本身还是...

里希特:不,是我的方式,我的无能为力——这笨东西,越来越糟糕。

斯托尔:在你眼里什么是愚蠢的?画面本身是无辜的,你知道。

里希特:我需要你举例说明你的意思。

斯托尔:你是怎么决定什么是好什么是坏的?我知道这不符合逻辑,这不是你可以简单陈述的,但...

里希特:在人生和人性中最重要的东西,就是对好与坏的抉择。而这也是最难的。我记得曾经有段时间,判断一幅绘画的好与不好是非常过时的。但是,我与他人之间的所有真正的建设性的经验都与好与不好有关,和Polke、Palermo、Fischer还有雕塑家Isa Genzken,她很严厉。“这太难看了,太糟糕了”,她会怎么说。这点很重要。

斯托尔:那么好与美,坏与丑之间的差别又是什么呢?

里希特:通常都是好与不好,我不知道这在英文中是不是同样的,但是在德语中如果你说这是一张好画,你同时也说明了它很漂亮;如果你说这张画不好,你也暗示了它是很丑的。它差不多也含有道德涵义中的善恶。如果我们说某件东西很美,那也说明它很好。

斯托尔:你相信这些吗?

里希特:是的。

斯托尔:如果画面是烦扰的呢?“丑”也许是正确的说法,但,如果是让人不安的或是让你不舒服的呢?

里希特:这可以是一个很好的品质,一个你可以利用的品质。

斯托尔:我觉得人们在观看《读者》时可以很容易明白它的主题,而且也可以对它的画法做出回应。在另一方面,有些绘画的表面颜色混杂、色彩斑驳而且很模糊。那样的图象很令人不安。

里希特:尽管那样,它还是必须在某些方面做得很好,必须是合适的或能够产生共鸣的。

斯托尔:换一种说法,近期的具象绘画似乎有某种温柔的程度,欢迎人们进入到画中。然而,近期的抽象绘画却有种侵犯的并且封闭式的感觉。这两者的经验非常不同。

里希特:它们都有各自的标准,而且必须是好的。

斯托尔:你同意这种阅读你的某些抽象绘画的方式吗?

里希特:嗯,当然同意。

斯托尔:正如你说的,一部分的白色绘画是封闭式的。在其它情况下,用颜料覆盖或刮掉颜料几乎都是在模糊画面,这就像是某种侵犯行为。这样形容精确吗?

里希特:我想是的,对。

斯托尔:怎么说?

里希特:我觉得就目前来说,很难解释。

斯托尔:我知道罗伯特.莱曼(Robert Ryman)(详见附图17)拜访了你的工作室。他很迷惑地对我说他对你的全能表示惊讶。我的问题是,在你有能力以不同的方式做那么多事情的情况下,你是如何抉择的?

里希特:我从未觉得自己有那么多能力。我画了一些风景,然后还有抽象。一天很漫长,所以我从未觉得有什么特别的。除了我开始有些坏想法,当我看到莱曼那么彻底,那么坚决每天都在画画时,这让我有点紧张。我想我也许是有问题的画家,我一直都很担心缺了什么,因为我尝试了那么多种方式,那么多个方向。我羡慕其他的画家并觉得他们拥有我没有的品质,尤其莱曼。但后来在我更深入认识他后有所改变,因为我知道他的问题,也清楚我的问题。(笑)

斯托尔:那么你的问题是?

里希特:我的问题?还是老问题。它们没有变,但是现在我很清楚我拥有继续绘画的权利。

斯托尔:一般来说,艺术家都会被鼓励在一贯的系统内工作,或者,自觉地从一个概念到另一个概念中有所进展。你的作品令人惊讶的地方在于,很明显地,你让自己自由地从一个概念跳到另一个概念,根本不担心画作会如何被接受。你是如何认为这是没问题的?

里希特:我总是很讨厌那些工作始终如一的并且是那种标准化进展的艺术家,我觉得这是很可怕的。我从来不把画画当成一个职业。它通常是一种兴趣,一种乐趣,一种尝试的欲望。其他艺术家也许会为了展览而画。他们会说,“我还需要大张的绘画。”。当我面对经济问题时,我和Heiner Friedrich之间有问题时,我不能再和画廊合作下去了,然后我需要离开时。到那个时候,我就去当老师。我会去做其它的工作。我不想要用画画来挣钱,我也不想要讨好画商,虽然我一向人很好。(笑)但,如果你强迫我,我就做不到了。

里希特:那么说,当老师是为了有自由而去…

斯托尔:去画画。我从来不是位好老师。

斯托尔:在美国,虽然很多画家都在教学,但通常给人的印象是,由于你不是成功艺术家,所以你才会去教学。令人惊讶的是,在德国,特别是所有的好艺术家都在教学,而且他们其中很多人都在学校很多年了。

里希特:这是因为制度,文职部门。如果你是教授,那么你便能保证终生领取工资。德国对“教授”的头衔还是很疯狂的。所有的艺术家都是教授。

斯托尔:他们难道不担心留在学校会变得很学院吗?

里希特:不,你不会变的更好或更差。这只是一个职业,非常简单的工作。几乎不道德。我拥有五个月的假期。然后,剩下的七个月,教授是不需要露面的,但我还是去了,我老是很正经。太糟糕了!

斯托尔:你和学生的关系密切吗?你觉得教学实际上是在消耗还是在增强你的工作?

里希特:Thomas Schütte成为了我的朋友。他和家人一起拜访我们,而且我们老是互相鼓励。这是个例外。

斯托尔:但是,你没有,比如,像博伊斯和他的学生那样的关系?

里希特:没有,永远都不会有。因为我也没有老师,所以我无法想象学生们能从我这里听到什么。我踏入课堂,然后说,“不好意思,我不想打扰你们。”。

斯托尔:你提到你不想树立一个父亲的形象,而你自己也不是一个很强大的父亲…

里希特:所以我根本无法想象学生会把我看作是父亲的角色。最终,我知道他们可能需要。

斯托尔:除了它能给你带来经济上的保障,教学对你的艺术思考有没有影响呢?实际上,你认为艺术是可以教育的吗?

里希特:开始的几年是的,我觉得我可以在某些方面与学生进行沟通,或者说,通过另类的方式,表现出一些对立面和某些偏好。有这种需要。

斯托尔:在你的范围内?

里希特:是的。学院很差而老师们都那么腐败,我觉得我需要做点事儿。

斯托尔:很差很腐败是指?

里希特:在这个体系里,你会腐化的。院里只有不成功的艺术家,除了波伊斯,但很短暂。他们教的东西都很可怕。是那么的现代,学生从来不按照我的做,我从静物开始,可是他们却觉得很反动。但,我想这是非常重要的基础,去学习绘画去理解色彩。

斯托尔:这就是你的教学方式?

里希特:是的,开始还好。但渐渐地变得很奇怪,1968年的事件,等等…我无法教学了,我无法教静物绘画了。他们拒绝它。然而,当然,有些学生是不需要学习静物的。Thomas Schütte(详见附图18),他是最棒的,或者Isa Genzken(详见附图19),他们从来都没有画过静物。我们聊过。

斯托尔:画一些对别人来说不可能的主题对你来说会不会是一种挑战,比如说静物,甚至是花卉的静物,就像你最近的创作?

里希特:无意识地。也许无意识也是一种动力,谁知道呢?另一方面,我记得我在1969年画第一张风景《科西嘉》(Corsica)(详见附图20)时,那真的不是为了观众。我想,“我就为了兴趣,为了自己而画。”。我没想到它也可能展出。

斯托尔:你描述的工作方式和德库宁(de Kooning)(详见附图21)描述的他的工作方式有很多有趣的相似之处。当时,他在进行工作的那个时期,很多人,比如艺术家和艺评,都在说:某些东西你可以做,某些东西你不可以做。然而,他经常会说,“在显然你不可以做的时刻,你就必须去做。”(笑)在不可能画人体的时代里,他却说,“好吧,那么我就得画女人体,因为很显然这是办不到的。”。我在想,你的思想中是不是也存在这种因素?

里希特:我在开始画风景时认为你可以做任何你想做的事儿,虽然,当时极简主义和观念艺术是主流。但是,十年后,流行的却是什么都可以做。马丁.基彭伯格(Martin Kippenberger)(详见附图22)不就什么都做吗?(笑)

斯托尔:逆风而行。回到我们之前的话题,我们聊到你在学院教学,因为你不想要陷入为了符合市场而工作的情况。我在想,艺术史对你来说有没有特殊的重要性,就你是如何处理自己的工作而言,或者说,你更愿意站在一边做你应该做的,让艺术史自己发展?

里希特:我肯定是在艺术史内的,在我的领域中,我的家。

斯托尔:你在领域的哪里?

里希特:艺术中,画家文化中。

斯托尔:画家文化?

里希特:对。

斯托尔:但不一定在利用宣言来界定艺术史的前卫性中?

里希特:不。它对我来说是很陌生的。

斯托尔:艺术家是怎么创造艺术史的?

里希特:他们从不,艺术家不可能创造艺术史。他们每天把工作做好,十年后这些就是艺术史。(笑)

斯托尔:近期的一些创作或许比风景更令人惊叹,1995年你画的你的妻子和小孩。这些绘画让人出乎意料。

里斯特:也许是因为它们的数量很多。

斯托尔:数量和主题。

里斯特:主题?因为画的是小孩?

斯托尔:对的。

里希特:我不明白,它有什么特别的?

斯托尔:很出乎意料,因为它很私密。

里希特:是非常私人的,对。这唯一的差别在于我已经不知羞耻了,我不再感到害羞,我不怕了。在某个程度上我的恐惧已经消减了许多。我觉得我不需要再正经工作,不知怎么地我终于感觉到我什么都可以做了。

斯托尔:自1988年,在你创作了一系列的有关德国恐怖主义“红军派”《1977年10月18日》(详见附图:23)后,你似乎进入了一个明确的转折。颜色变了,而主题也变得更个人化了。我在想,比如,你女儿的肖像《贝蒂》(Betty)详见附图24),这和红军派系列是同一时期的创作。这像是,你的头脑两边一直在紧张地进行不同的工作。这是怎么一回事儿?

里希特:我不知道该怎么说!也许是年龄关系吧,或者是时间。一个时期的需要。

斯托尔:你曾经说“十月”绘画是一个告别。

里希特:但看上去,似乎每张绘画都是一个告别。《贝蒂》,当然,是个告别,母与子(详见附图25)的那张也是。

斯托尔:怎么说?

里希特:它们宣告了一个时期的结束,短暂的。

斯托尔:绘画可以留住时间吗?这是绘画的某个原因吗?

里希特:这不是我画画的原因,但,是的,他们可以留住一些时间。这就是为什么它们那么迷人。

斯托尔:讨论到你利用快照创作和快照本身,你把快照看作是供奉式的图像,有别于绘画。在你开始这样绘画你的一生时,它们之间的差异又潜在于哪儿呢?

里希特:这是个真正的学术问题。快照像个供奉式的东西,人们把它放在某个环境中观看。绘画也有点这样,但它们没有那么私密。也许在我们的内心深处,不想要那么私密。想要公共化的,向世界开放。

斯托尔:当你这样谈到向世界开放时,我非常惊讶,实际上你创作的红军派,是个在你的内心深处即时产生反应的社会事件,然而,萨宾娜和你的孩子的绘画却是那么的不同,是极度个人化的。

里希特:就像《1977年10月18日》,母与子的绘画也挑起了很多回应以及非常严厉的评论。

斯托尔:是吗?为什么?

里希特:在其中一家最优秀的德国报纸上,有个疯狂的女性主义者写了一篇有关它的很强硬的文章。然后,巴塞尔登出了一篇很有趣的文章,回应了绘画的审美。有位作者写道,如果我画的是性或暴力,那没问题;但是,人们是不允许画那么美,那么完整或理想的东西的。这就是为什么有些人对我的主题表示愤怒的部分原因。

斯托尔:他们认为这太感性而且肤浅?

里希特:对的。

斯托尔:实际上,也许是,这就是为什么我说它们是很不同寻常的,因为我都不记得上一次创作有关耶稣降生的主题的画家是谁了。

里希特:它们也没那么漂亮。它们有点破损,就像我之前描述的那样。再一次,我还是不明白,它们也没有维梅尔的画那么美。

斯托尔:那么,你有没有还击他们?攻击他们?

里希特:是的,我没有选择。我也不想这样。但我真的想画很美的画。

斯托尔:在《绘画笔记》一书中,很多笔记都似乎非常消极,有关绘画的徒劳,艺术圈中的腐败。实际上,你的绘画和这些想法有关吗?还是你在创作后才想到这些问题?绘画有没有自己的逻辑,自己的身份位置?

里希特:绘画是唯一让我积极的东西。虽然,我把其它事情都看得那么消极,但至少我在绘画中能够找到希望。至少,它能让我继续前进。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。