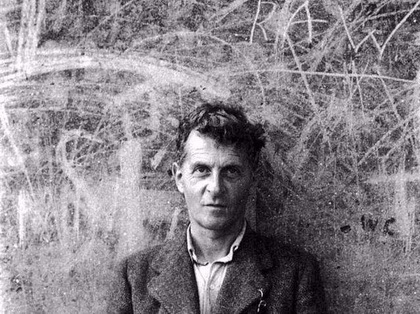

据悉 ,法国当代著名哲学家,当今法国文化、艺术界最活跃的人物之一斯蒂格勒因自杀离世。

贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler 1952-2020.8.6),法国当代著名哲学家,当今法国文化、艺术界最活跃的人物之一,“技术哲学”的代表人物,是著名哲学家德里达的学生与好友,曾任蓬皮杜中心文化发展中心总监。《技术与时间》系列重新确立了技术在哲学领域的地位,被认为是20世纪末法国哲学界最有影响力的著作之一。目前前三卷已由译林出版社在国内出版,其深度令研究者望而却步。

斯蒂格勒在很多方面都可以称得上是正统欧陆哲学家,他是尼采、胡塞尔、海德格尔、福柯和德里达的后裔,深受现象学、精神分析和后现代主义的影响,思考技术和工具是怎样从一开始就镶嵌在人之为人的属性中。

关于人类纪和艺术,斯蒂格勒都说了些什么?我们摘选了斯蒂格勒《逃离人类纪》(白轻译)和《关于业务爱好者的争吵》(陆兴华译)这两本书中的20条重要内容。

关于人类纪

1

人类纪,是一个“熵世纪”(Entropocene),也就是,熵因一个事实而得到了大规模生产的时代,这个事实就是知识的清除和自动化,所以,问题其实根本不再是知识,而毋宁是封闭的体系,即熵的体系。知识是一个开放的体系:它总包含一种产生负熵的去自动化的能力。当克里斯•安德森(Chris Anderson)宣布,在大数据时代,也就是,在他所谓的数据泛滥(data deluge)时代,理论终结了的时候,他犯了一个严重的错误,因为他忽视了一个事实,即对一个开放体系的关闭以一种系统化的方式导致了它的消失。

2

人类纪是难以为继的:它是一个全球范围内运行的大规模高速毁灭的过程,其当前的方向必须被颠倒过来。所以,人类纪的问题和挑战是“负人类纪”(Neganthtropocene),也就是,找到一条道路能够使我们逃离这个宇宙维度的困境——这要求一种紧随怀特海(Whitehead)的新的思辨宇宙论。

为了在负人类纪的经济中组织重新分配,新的标准,就像我说的,必须被实施,并且,这些标准必须以去自动化的能力为基础,而它的复苏就取决于我们。这必然包含阿马蒂亚•森(Amartya Sen)所谓的各种能力的复苏,而他把这些能力置于人之发展的基础上。也就是,置于人类个体化的基础上。

3

人类纪,就它是一个“熵世纪”而言,等同于一种完成了的虚无主义:它产生了一切价值的一种难以维持的平均化,如此的平均化要求跃向一种能够产生乔治•巴塔耶(Georges Bataille)意义上“普遍经济”(general economy)的“重估”——而我已试着在别处表明,巴塔耶的作品包含了一种对力比多经济(libidinal economy)的重新思考。

我在这里描述的运动无疑不是一种严格的尼采意义上的重估。它毋宁是邀请我们就失序(disorder)和秩序(order)的问题来重读尼采,而失序和秩序会在下面用生成和未来的观念来理解。

4.

知识——作为应变之道(savoir faire,即知道要做什么才不至于让自己崩溃或陷入混沌),作为生存之道(savoir vivre,即知道如何让我所生活的社会组织变得丰富并使之个体化而不摧毁它),作为概念知识(savoir conceptualiser,对这种知识的继承只能通过其转变来实现,并且,它只能在苏格拉底所谓的记忆[anamnesis]的过程中通过重新激活来完成转变,而在西方,记忆的过程结构性地超出了它的位置)——以这一切形式呈现的知识,总是一种在人类生存的这个或那个领域中定义负熵之物的方式。

5.

我们所谓的非人(inhuman)是对人之负熵可能性的一种否认,即对其理性自由的一种否认,因此,是对其行动力的一种否认。森所描述的自由和能力必须从这个宇宙的视角上,和怀特海的“思辨宇宙论”联系起来,被视为建构了一种负熵的潜能——被视为一个定位了的体系的敞开的潜能,而那个体系,总会因为我们所谓的“人”的存在而再次变得封闭,或者,用怀特海的话说,人总会再次堕落,退化为更加简单的形式,也就是,成为非人。

6

自21世纪初以来,作为我音乐学之旅的一个结果,我在音乐与声学协调研究所(IRCAM),将诸旨趣的这一构成呈现为身心有机体(精神的个体)、人造器官(技术的个体)和社会组织(集体的个体化)之间协商的结果。正是通过这一协商的复杂性,普遍器官学的原则被形式化为一种药物学戏剧,也就是,被形式化为一个反复更新并被一再提出的从负熵征服到熵浪费的衰落的问题。

7.

不像纯粹有机的存在者,那些被称为人的存在者是器官学的,也就是,在两个层面上是负熵(和熵)的:既是作为生物,也就是,作为有机存在者,它通过繁衍产生了进化源头处存在的“细微差异”,这种差异因而也处在薛定谔所谓否定的熵的源头处——所以,列维-斯特劳斯说,人“只在生儿育女的时候”不是熵的——也是作为人造的(artificial)存在者,也就是,作为器官学的存在者,它产生了区分,这种区分不再是我们所谓的物种的区分,而是这里作为人类的那“类”区分——这是西蒙多(Simondon)所谓的精神的和集体的个体化进程。

8.

一切理性的分岔,也就是,准因果的分岔,源于一种宇宙的夸富宴(cosmic potlatch),这种夸富宴诚然摧毁了极大数量的差异和秩序,但其方式是在另一个层面上规划一种极为巨大的差异,是建构另一种反对生成性宇宙之混乱的“庞大秩序”,没有这种对未知的尚未到来者的规划,那个生成中的宇宙会被还原为一个无独一性的世界。

9.

就未来无法溶解于生成而言,我们的问题是未来——工作的未来,知识的未来,以及这所引发并产生的所有东西的未来,即一切的未来。不可溶只意味着一个事实,即它不可消解和解决,除非这样的消解也是它的消失,也就是,我们的消失。就未来无法溶解于生成而言,我们的问题是未来——工作的未来,知识的未来,以及这所引发并产生的所有东西的未来,即一切的未来。不可溶只意味着一个事实,即它不可消解和解决,除非这样的消解也是它的消失,也就是,我们的消失。这可能的消解事实上不可能有任何的法则:我们无权仅仅接受这个并服从它。

10.

资本主义精神的丧失导致了心灵本身的完全的无产阶级化。为恢复一种法理的状态而反抗这一事实的状态,就是为那种让这一事实状态得以可能的数字药物(digital pharmakon),规定一种承认这一药物学境况的新的法理状态,那新的法理状态会规定治疗和治疗学,以便形成一个新的知识时代。

关于艺术

1.

在人们只对艺术有兴趣、却并不爱,甚至也不喜欢的时代里,下面的做法就很流行了:一个批判式势利者,一个多少是有教养的人,或者说,多少是有点没教养的人,会将自己的判断当作准则,强加给自己。这里,批评不再分析。他再也找不到别的东西来分析,而只分析他自己的“兴趣”了。但在这个超分析的伪-批评中,这种“消息灵通”和“善于分析”的批评家,这样的一个很势利的批评家,在二十一世纪是很容易就会回来的。这是亨利.詹姆斯在达达和杜尚之前好些年前,就已看出来的。

2.

至于我们,二十一世纪的阐释者,可能我们所有人,也都有点势利了,被势利化了,容我这么说吧,全都是玩神秘者了,将别的东西神秘化,也将自己神秘化,不再相信神知或脱神话化了:我们现在知道,我们将不得不去学到一种新的势利,一种非常没教养的势利,不论我们多么地相信自己有教养,但一定会比过去时代那些小资产阶级更糟,成为我们时代的势利派:一种BOBO 式势利(波希米亚式的小资产阶级情怀),靠自己嚷嚷着,营造口碑,来给自己制蜜,并开发这种口碑,靠它自己玩出高大上,来获利。

3.

十九世纪从一开始就卷入了感性的机械转向,这一器官变移是继之前的一种新的跨个人化过程的建立而发生的。这个跨个人化过程构成了(审美)判断条件的革命,现代人也正是在这一基础之上,发明了公众这一现代角色。这一巨大的转变开始于普通人在政治上的显身时刻,也就是说,出于那些被称作资产阶级的交易式心智(negotium)的中介者得到了政治和经济的权力之时。

要理解这一阶级,要理解其权力的利比多经济的复杂性—杜尚和达达发起人特里斯坦.扎拉(Tristan Tzara)一起并不同地攻击的这一经济,而这一经济在今天已完全被毁。我们因此就有必要检测一个著名的平民,也就是狄德罗与那个大写的业余爱好者,也就是那个握有判断的官方权力的人之间的那一争吵。这是平民与皇家利比多经济之代表人物之间的一次争吵。

4

关于业余爱好者争吵的要害,在于“写”到底是什么意思。这个字,γραφειν (graphein),在古希腊语中同时也指“绘”。这种叫做graphein的能力,允许个人既形成其判断,在心理上使自己个人化,又使这一判断得以循环:使它公开、公共,因而通过对跨个人化过程的循环之书写作出贡献,来加入集体的个人化过程。

5.

至于我们这个时代,这个公众趣味已被苏联的未来主义者们狠狠地抽过一记耳光的时代里,已成了一个需要网上点赞来作口碑营销的时代,上面说到的需要乐器来演奏着来阅读和阐释的问题,已在一种新的器官学上下文里被重播,这种新的器官学上下文强加给我们一种全新的建构:这一新的工具化,是一架巨大的打字机,已成为技术式和工业式的了。在这儿就涉及一种使书写清晰化和复制一切运动的 graphein了。这构成了杜尚的新神秘学带到我们面前的一个全新的书写化阶段。

6.

业余爱好者共同体已移民了。在《去古芒家的路上》之后,然后是《去斯旺家的路上之后》,也就是维尔杜罕(Verdurin)太太家之后,和其他的或多或少受过培训的势利者的家人里—通过这些人,那一激活有时还点燃了业余爱好者,使他们自己开始玩神秘(这是《追忆》的那个巨大的话题)之后,它走向了年青人那里—走到了它的“反文化(counterculture)”里,提升、利用和最终宽免哪怕音乐营销和文化工业。

7.

业余爱好者是一个心理个人,她的心理装置一直被一种批判装置加强,通过工具和那一个支持着那一装置使之可能的跨个人化循环的社会装置,而器官学式地给她配备了一种实践知识。不过,在二十世纪已完全重组的心理和集体的个人化过程所具有的那个模拟式复制性,已短路了那一心理装置,通过打破那一构成训练着业余爱好者的跨个人化循环的技术和社会装置,而使之失去功能。

8.

至于我们,在二十一世纪的开端处,也就是这些不再生活于资产阶级社会,而更像是生活于黑帮社会的人,正面临大规模的器官学式改造。一种新的书写阶段正在形成,在跨个人化循环的构成和工具化中,又打开了至今从未见过的可能性。实现于数码构架中的最近的书写化,形成了一种正在深刻地重划工业劳动分工及其相关的社会关系也就是跨个人化循环的某种技术上的“毛细吸管性(capillarity)”。它责疑着我们那一生产者-消费者之间的对立,逆转了确立于几乎一百年前杜尚通过在小便池上签上R. Mutt这个假名就算作作品时代里的情形。

9.

在1917年,杜尚处于工业资本主义时代的最前线。在这个时代里,对生产者的身体和姿势的书写化已发生。它起自十八世纪的Vaucanson 和Jacquard (织机的机杼发明者),由亚当.斯密在1776年加以理论化,既后又由马克思和恩格斯在1867年将其理论化—也只是刚刚在杜尚的《泉》的展出前的四十年,那是很知的一段时间,短到什么程度呢?短到德里达的《论书写学》、福柯的《事物的秩序》与我们之间的距离,而德勒兹和瓜塔里的《反-俄狄浦斯》离我们则更近了。在1917年,杜尚刚好处于这一刻:通过心理技术的扭曲而开始的对消费者和身体的姿势的书写化刚刚开始,这一发展是马克思没有思考到的,也多半被葛兰西低估了,而这书写化将彻底瓦解整个资产阶级。

10.

世界被工人的姿势的书写化所改造,于是被无产阶级化,同样也被艺术家们的姿势的书写化所改造。而正是艺术家使这一平常的世界的发展变得非同寻常的,而最后,艺术家们却被机器和装置开除出了对于可视性的再生产。正是在这个世界中,那些将变成消费者的人的行为,也同样地被书写化了—被剥夺了他们的生活技巧,失去了杜尚仍在号召、巴尔特仍在迎合的资产阶级的个人化过程。这些资产阶级最张望将被吸收到中产阶级之中。而正是在这一世界中,《泉》才能通过制造出丑闻,来使它的时代震惊,也就是说通过那一可怕的后果来将它跨个人化:钉一个回马枪(après-coup)。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。