展览名称:“女红绣事”艺术展

策 划 人:廖雯

参展艺术家:杜婕,许静宇,周丽,邬金梅,杨帆,吴雪,谭洁,吴修玲,苏亚碧,王钰清,刘路云

主办单位:北京宋庄艺术发展基金会 北京艺术110空间

开幕时间:2011年10月14日下午4点

展览时间:2011年10月14日—2011年12月14日

展览地点:北京艺术110空间(宋庄美术馆西侧)

勤针快线,指手寸心──“女红”对女性艺术表达的意义

廖雯

女红,就是针线活(包括刺绣、编织、缝纫种种)。在所有的手工劳作中,“针线活”被视为“女性范畴”是最无庸置疑的。女红不仅是传统女性生活的重要部分,很多时候还被作为择妻标准(所谓德、言、容、工的“工”),甚至作为功绩得到认可,所以也叫“女工”,或“女功”。总而言之,“女红”几乎是传统女性被公开认可的唯一“功业”。

女红,在传统女性的教养中被高度重视,无论是皇家、官宦、书香、商贾,还是普通家庭中的女子,女红都是“必修”的。清代有两本记录女性才艺的专著,一本是厉鹗的《玉台书史》,一本是汤漱玉的《玉台画史》,从历代画史、画论、笔记以及其他史料中,辑录了两百多个(书评说这个数目可能只是实际上的一小部分),为我们了解传统女性的“才艺”提供了重要线索。其一,艺术技能训练作为传统女性的教养是颇流行的,被录的只是很少一些。其二,很多女性从经史、辞赋、文章,到书画、歌舞、音律,都显示出特殊的才能,一个人往往同时精通几样,用现在的话说是“多才多艺”。

其三,是讨论“女红”问题特别值得注意的,即便有机会接触和掌握琴棋书画等技能的“闺秀”,其他训练也往往与“女红”并提,甚至作为女红之余的“副业”。比如“蔡国的长公主,聪慧有悟性,六岁就能弄笔书画,也喜好绣花女红类的事物” (《范太史集》);“殳(音书)默,九岁能作诗,刺绣剪裁,没有不精妙的,还会写小楷,临摹画李龙眠白描大士” (《檇(音最,古地名)李诗系》);“李夫人自叙说:我丈夫双井公,把兰花比作君子,父亲东野翁很喜爱兰花,我也很喜爱兰花,每每作女红的闲暇,试着画画兰花,自己为闺房的玩事增添些乐趣” (王恽《秋涧集》),诸如此类的记录法,在少得可怜的女性才艺记载中占得比重却很大,可见具有普遍意义。

更重要的是,掌握艺术技能,是不是就能以此技能进行具有艺术意义的情感表达,即我们现在口口声声说的“艺术创作”,这个问题,即便对没有社会制约,艺术技能更加多样的现代艺术家,恐怕也是个难题。在此,我们且先搁置被后世划归“高级”、不单是“女性”的绘画技能,只讨论原本作为实用、装饰、工艺、女性范畴的“女红”类技能,对于情感表达的意义。

有首家喻户晓的古诗,“慈母手中线,游子身上衣。临行密密缝,意恐迟迟归。谁言寸草心,报得三春辉” (孟郊的《游子吟》),慈母把“盼归”的感情,密密地缝进游子的衣衫中。此外,民间以绣荷包、缝衣衫,做鞋等针线传情,也有很深厚的传统,但这只是一种半被动的“习惯”模式,与主动的、个性的“艺术表达”有本质不同。

“女红”中最接近绘画的就是刺绣,中国大约两千多年前就有刺绣,至少自汉代以来刺绣就被称为“闺中绝艺”。绘画的刺绣自古就被认为有相通之处,《周礼述注》说,“凡是绣,也需要画了以后再刺,所以绘画和刺绣这两种工艺是共同的职业。”张彦远《历代名画记》里有个经典的“三绝”故事,说“吴王的赵夫人,是丞相赵远的妹妹,书画画得很好,巧妙无双,还能在手指间用彩色丝线织出龙凤图案的锦缎,在宫中号称为‘机绝’。孙权曾经感叹,魏蜀还没有征平,想找个画得好的人画一张山川地形图,夫人于是进献了她画的《江湖九州山川气势图》。夫人又在一方丝帛上,绣了五岳列国的地形图。当时的人号称为‘针绝’。又用胶续丝发做轻薄的帘幔,号称为‘丝绝’”。宋代开始出现了纯观赏性的绣品,即后来所谓的“画绣”。喜欢书画的宋徽宗不仅设立了画院,还专门设立了“绣院”,强调刺绣的绘画性和专业性,使得绘画的刺绣有更多机会相互转用。宋代以临摹花鸟画为主的绘画性刺绣作品,也应多出自闺秀之手,当时最著名的就是宋克柔。后来一些书画和刺绣都擅长的女性,把两者更紧密地结合一体,甚至索性以针代笔。明代女画家邢慈静的大士像有些是画的,有些就是以发丝绣成的。明代晚期顾名世家族女眷的“顾绣”更是“画绣”的典范,尤其是顾家的孙媳韩希孟,将绘画和刺绣融为一体,画了绣,绣了又以画补充,不仅绣花鸟还绣前人的山水名画,并仿照绘画的模式,每页都绣上“韩氏女红”的印。清代文华殿大学士于敏中之女、衍圣公孔宪培之妻于氏,礼部尚书裘曰修之母王氏、大学士蒋溥之妻王氏、女画家恽冰等都有画绣作品传世,而没有作者名字的画绣则更多。清末民国,摄影和西洋油画传入中国,沈寿创造的“仿真绣”,可以以摄影和油画为稿,达到逼真的效果。这些“绣品”,虽然逼近绘画,工艺成就也非常高,但从根本上还是绘画的“附属品”,也不能成为独立的“艺术表达”。

真正把“女红”用作女性的、个人的艺术表达,还是当代艺术观念下的产物。

1990年代,我在对西方女性艺术的研究中发现,西方女性艺术家曾经把传统女性的缝、绣编织等“女性手工”因素,作为女性主义“策略”,引入艺术表达,以此打破西方艺术所谓“高级(精神、男性)”、“低级(手工、女性)”的传统艺术界定,开拓当代艺术语言的可能性和生命力,其中不乏优秀作品,在艺术史上也很有影响。

同是借用传统的女红方式,当代艺术中的中国女性艺术家则显得更为纯粹,她们几乎是直接以“针线”与心手对应,类似传统水墨与心手相应,持续不断,在繁复的手工过程中,把情感即时地释放和凝结到“作品”中。很多女性包括我自己,都有一种非常熟悉的经验,心里的感觉往往千头万绪,难描难状,难理难解,而手中一旦触摸到类似女红的手工劳作,心就平静下来。我与女艺术家接触的十几年间,每个人的心境虽然各有不同,但体验方式往往是非写实的、无秩序、无规律、无时空、支离破碎、重重叠叠的。女性心理与手工劳作之间的对应关系,女红方式对这种情绪“状态”表达的意义,是我一直迷恋的,近二十年间也通过展览、讲座和文章,从不同角度做过探讨。这个展览是我和一些女性艺术家一起,探讨“女红”对女性艺术表达意义的结果。

2011-10-5于宋庄小堡

参展艺术家作品

03 苏亚碧 《衣服》 布面油画 丝线 2011

02 杨帆 海港之夜(三联之二) 绒布、绣线、服装辅料 40x50cm 2011

02 杨帆 我爱鲸鱼之三 丝绒上刺绣 40×50cm 2007

02 杨帆 梅 绒布、刺绣、丙烯 145X35CM 2009年

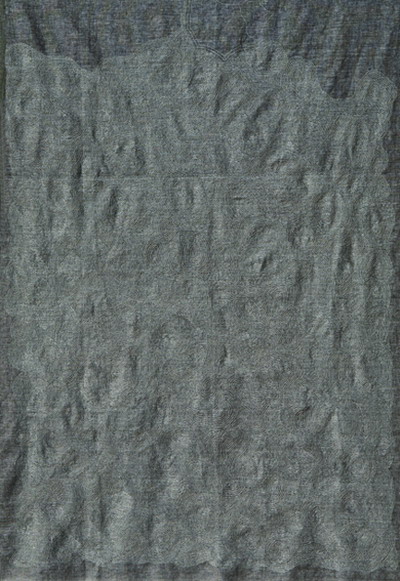

01 杜婕 针线与布2号 材料亚麻布 绣花线 绣花针 13075厘米 2011年

04 许静宇 沙发和EO 装置 EO 40×40×40cm 沙发 100×100×90cm 2011

04 许静宇 沙发和EO 装置 EO 60×55×50cm 沙发 180×88×70cm 2011

05 吴雪 粉色包围之《回忆》 竹车、毛线 120×80cm 2010

05 吴雪 粉色包围之《自由飞翔》 毛线、玩偶、鸟笼 70cm 2011

05 吴雪 粉色包围之《甜蜜的伤害》 毛线、玻璃、奶瓶 30cm 2011

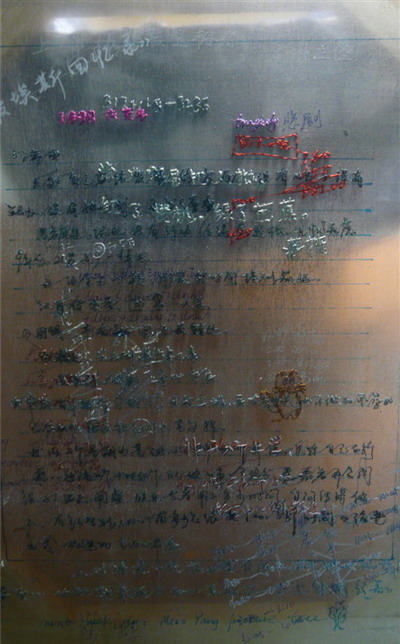

06 王钰清 日记1 布上刺绣 30×40cm 2011

06 王钰清 小白 布料 5×7m 2010副本

07 周丽 相缝-两个日式漆盒(图1)

07 周丽 两个日式漆盒 70x70cm 布面丙烯,墨 2010

07 周丽 相缝-两个日式漆盒(图2)

08 谭洁 崔健 丙烯刺绣 40.5x50.5cm 2011

08 谭洁 回力鞋 刺绣 40.5x50.5cm 2011

09 刘路云 邓丽君的歌——但愿人长久50x60cm综合材料2011.7.

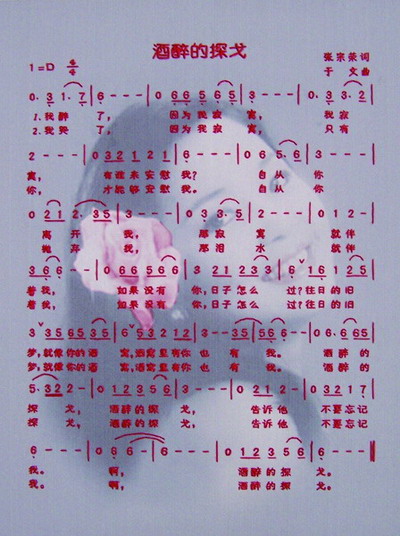

09 刘路云 邓丽君的歌——酒醉的探戈40x50cm2011.3

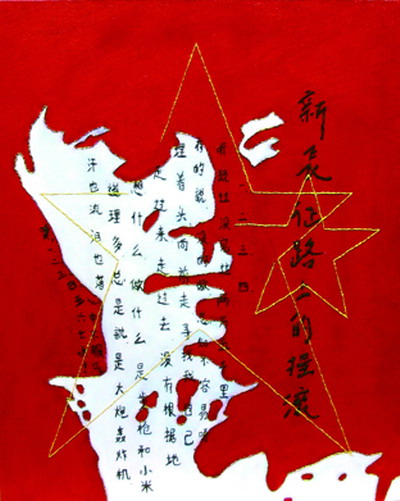

10 邬金梅 《五星系列》作品12号 50x60cm 2010年副本

10 邬金梅 《五星系列》作品13号 40x50cm 2010年副本

11 吴修玲 舞台 布、填充棉等 单个高25-40cm 2008

11 吴修玲 致敬杜马斯 布、填充棉、珠子 130×100cm 2011