▲《利维坦》,2006—2013年,达米恩·赫斯特(Damien Hirst)

按:鲍里斯·格罗伊斯(Boris Groys)是当今文化和艺术评论界最有影响力的人物之一。他是哲学家、艺术评论家、媒体理论家,尤其因他对晚期苏联后现代艺术和文学的研究而享誉国际。

他的写作涉及当代文化和艺术的广阔领域,并在从法国后结构主义到现代俄罗斯哲学的各种思潮中汲取灵感。他现任教于纽约大学艺术史学系。

本文译自 e-flux 杂志第94期。

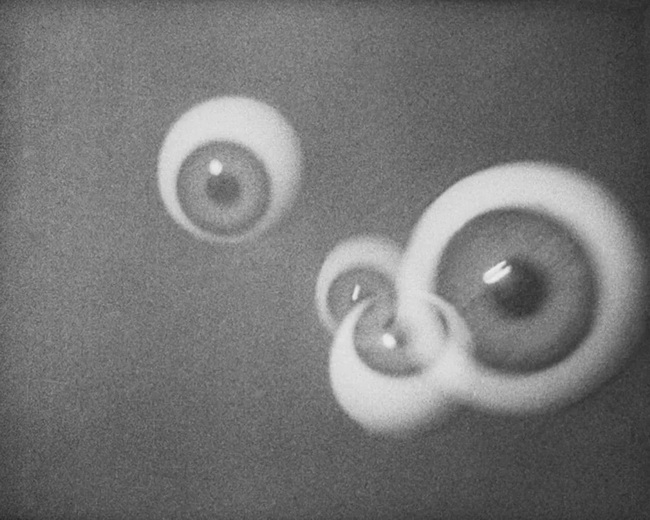

▲《电影研究》,1928年,汉斯·里希特(Hans Richter)

后互联网时代的策展

文/鲍里斯·格罗伊斯

译/李鑫

我们经常听闻,当代艺术是精英主义,因为它具有选择性,而且,应当民主化。事实上,展览实践与观众的审美、预期之间存在差距。理由很简单:当代艺术展览的观众多为当地人,而展览作品往往是国际化的。也就是说,当代艺术并非狭隘的精英视角,而是能够刺激当地观众的更广泛的普世观点。现今的欧洲移民会招致一样的刺激。在此,我们面对相同的现象:当地人将更广泛的国际化态度视作精英主义,即便移民者并不属于任何精英阶层。

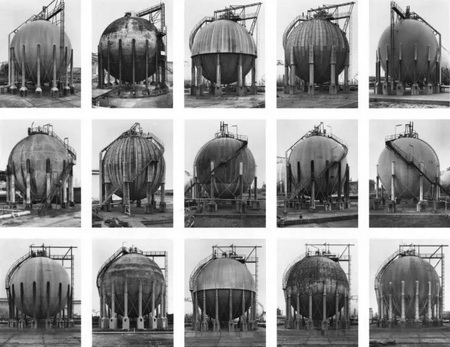

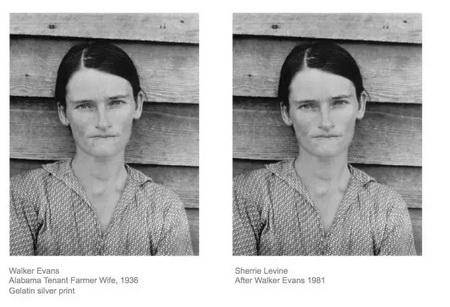

任何真正的当代展览绝不是国际语境中的当地艺术展览,而是当地语境中的国际艺术展览。显而易见,当地语境早就存在,并且,当地观众对之甚熟,不过,国际艺术展览的语境必须由策展人构建。若观众乐意,每场展览均可是蒙太奇,因为它无需描述艺术发挥作用的一切真实的当地语境,但它始终都是人为的。我们有大量的案例可以证明这一人为性是如何引发刺激的。在《机械复制时代的艺术作品》中,瓦尔特·本雅明睿智地将物品的展示等同于复制性,并将艺术品的“展示价值”定义为复制性效果。复制性与展览都是将艺术品从它的历史位置(“此时此地”)中移走、并沿全球流通的途径输送的操作方式。本雅明坚信,这两种操作方式会使艺术品丧失“崇拜价值”、其在仪式和传统中的地位以及灵光。此处,灵光是艺术品在原始历史语境中的铭文,而灵光的丧失是因为它从现实的生活经验中被移出了。复品指代原作,但无法真正代表它。展览中的艺术品亦然:它指代原始语境,实则却阻碍了参观者的亲身感受。艺术品从其原始环境中获得解放、并被分离,即便它在本质上是完全一样的,但因为失去了历史地位,从而丢掉了真实。

▲《利希滕斯坦的沙滩球》,2015年,谢丽·利文(Sherrie Levine)

几乎在同一时期,马丁·海德格尔在《艺术作品的本源》中写道,“要是一件作品被安放在博物馆或展览厅里,我们会说,作品被建立(aufstellen)了。但是,这种建立与一件建筑作品的建造意义上的建立、与一座雕像的树立意义上的建立、与节日庆典中悲剧的表演意义上的建立,是大相径庭的。”[1]海德格尔再次区分了两种艺术品:其一,铭刻于某种历史与(或)仪式时空中的艺术品;其二,仅在某处展示、因挪动而丢失语境的艺术品。不过,海德格尔后来在《技术的追问》中开始强调人类与世界之间的技术、人为特征。对于海德格尔,主体的本体论地位无法在世界外得到保证,它反而是由现代科技人为建构的。技术创造了框架(framing),或者集置(Gestell),我们成了主体,进而体验作为客体与图像的世界。[2]框架决定了我们与环境的关系,并无形地引导着我们的经验。但正如海德格尔所述,在我们面前,集置依然被遮蔽,因为它是向世界敞开的熟悉、“自然”之物。

▲《七条电灯线》,2011年,丹尼尔·布伦(Daniel Buren)

在我看来,展览让当地语境变得陌生,并揭示了它们的集置,即框架运作的方式。正是在此,展览不再是纯粹的展示行为(act of presenting),而是展示的展示(presentation of presenting)与揭示框架的策略。换言之,展览不仅在观众面前展示某些图像,还证明了展示的技术、框架的集置与结构,以及由技术所决定、引导并操控凝视的模式。在参观展览时,我们不仅环顾展览图像与作品,也思考决定展览的层级、策展选择与策略等之间的时空关系。展览先展示自身,后展示其他事物。它展示了自身的技术与意识形态。事实上,框架只是技术与意识形态的融合。

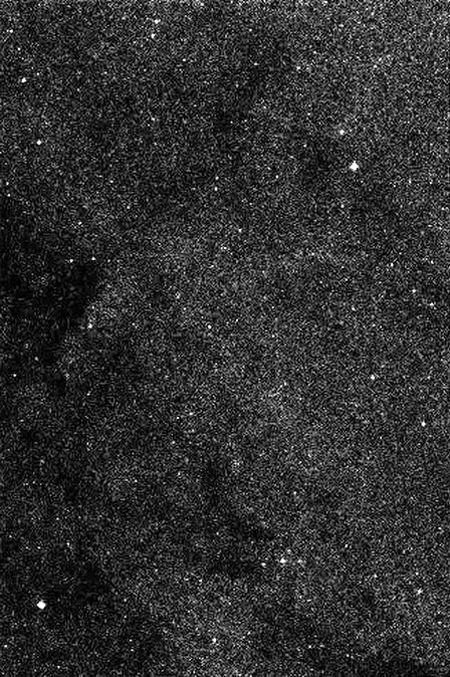

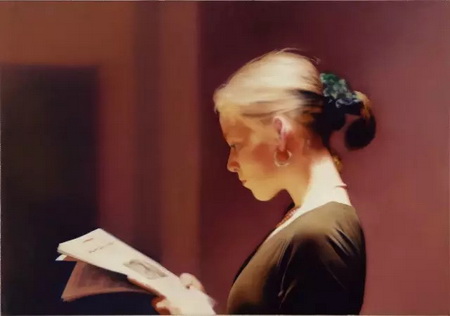

至于展览,我认为有两种不同的凝视类型,即正面凝视(frontal gaze)与内部凝视(gaze from within)。无论观看绘画、屏幕图像或书中图像,我们都是正面凝视,从而可以在各个方面详阅对象。如果我们的思考被打断,正面凝视将从停止空间的同一点重新开始。不过,这种视觉的准确性与稳定性是由忽略视觉经验的语境而实现的:我们处于自我遗忘、与世隔绝、专注于沉思对象的状态。

但在参观新地方时(比如,新城市或国家),我们不会留意某个特定的事物或一系列事物,而是环顾四周,于是,我们十分清楚自身的特定方位。新地方的图像并不在我们眼前,相反,我们身处其中。亦即,我们无法从整体与全部细节的层面理解新地方。内部凝视总是支离破碎的。它不是全景,因为在任何时候,我们只能看见眼前的事物。我们知道自己身处某地,却无法将这种认知整体地视觉化。并且,这种凝视是零碎的,因为它无法在时间中保持稳定。如果再去同一个地方,我们永远不会重现相同轨迹、相同历史的凝视。即便参观新地方、或者熟悉的地方也是如此:它总是从内部被看到。它是可见的、已知的,虽然并非是可视化的或可复制的。对于总是从内部观看的展览,也是如此。

▲《我不想再做无聊的艺术了》,1971年,约翰·巴尔代萨里

现今,谈及集置(即世界观的技术框架),我们会在思考展览前,先想到互联网。不过,普通互联网用户的凝视是严格的正面凝视,他们专注于屏幕。但用户在使用互联网时,它的硬件和软件(即它的集置)依然遮蔽着。互联网为用户构建了世界,却不揭示自身的框架。对于艺术展览,或更宽泛而言,对于流通在互联网上的数据,互联网提供了可能性。诸如此类的展览形式,可以将互联网的硬件和软件主题化,进而揭示分配与展示过程中的隐藏机制。选择规则变得明晰的同时,事物会受到质疑、遭受侵犯。换言之,互联网被当作媒介与物质形式,而不再只是“非物质”内容的总和。

在互联网上,艺术家的作用被称为内容提供者绝非偶然。但这是西方艺术史上的巨大转变。在传统语境中,艺术家的创作内容仅限于耶稣基督、圣母、基督教圣徒,以及古希腊万神殿中的众神与重要历史人物。它们的内容提供者是教会及其历史叙事。接之,艺术家的目标是赋予这些内容以形态、形式,并描绘内容提供者更宏大的实践,而非提供特定的内容。但如今,艺术家为互联网提供了什么内容?其中部分包括已经在艺术市场上流通的艺术品的数字化再现。

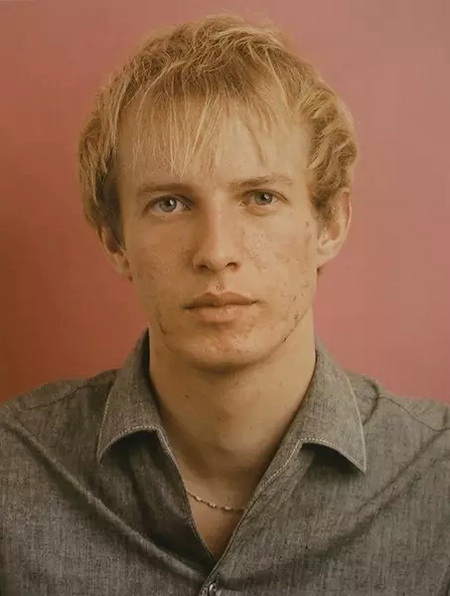

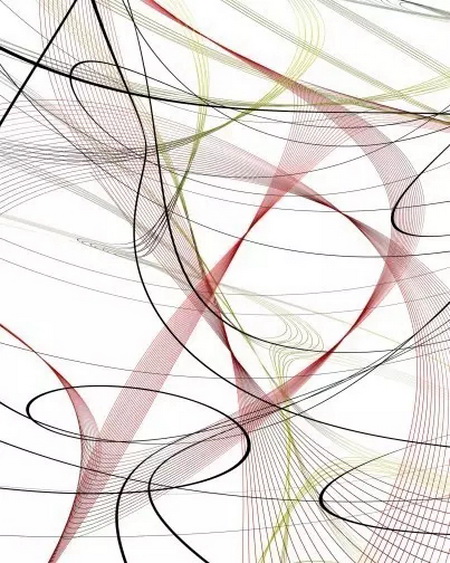

▲《影像》,2012年,阿蒂·维尔坎特(Artie Vierkant)

但更有趣的事情是,对于互联网,艺术家生产、分配艺术的可能性是特定的。在许多案例中,他们记录不被主流媒体报道的内容。它可能过于奇怪(或者相反,过于细微),从而被标准新闻忽视,又或,它见证了被遗忘或公开镇压的历史事件。但是,它既可由艺术家本人创作(先行动、表演,后记录这个过程),也可完全虚构,但虚构的过程应当记录。当艺术家结合传统的再现方式与个人内容、主观解释时,这些策略的累积效应与19世纪的现实主义并不遥远。

可以说,互联网上的艺术家使用的互联网规定的生产与分配方式与常用于传播信息的协议是相互兼容的。罗曼·雅各布森(Roman Jakobson)等20世纪的形式主义艺术理论家认为,传播方式的艺术作用预设了信息的悬置、甚至消除了消息,在艺术语境中,这指以形式的方式完全消化内容。但在互联网的语境中,对于一切传播,形式维持原样,因此,我们无法消化内容。在技术层面上,互联网重建了19世纪占主导地位的再现内容的惯例。前卫艺术家反对那些武断、文化决定论的惯例。不过,在互联网的语境中,反抗这些惯例是徒劳的,因为它们早已铭刻在互联网的技术之中。

但是,当互联网上的数据被移至线下展览空间时,情况发生了变化。在互联网上,艺术家通过组合影像、照片、视频、声音序列以及文本来建构元叙事。但在展览空间,它们以装置的形式展示。观念艺术家通过组织装置空间,从而传达某种类似在语言中使用句子所产生的意义。在形式主义退居其次的20世纪60年代末,观念艺术家再次让艺术实践富于意义、可供交流。艺术开始阐述理论、交流经验和理论知识,形成道德和政治态度,并再次讲述故事。

▲《新陈代谢》,雷切尔·德·佑德(Rachel De Joode)

众所周知,在观念艺术的兴起与发展过程中,“语言转向”扮演了至关重要的角色。维特根斯坦、法国结构主义等思想起到了决定性作用。但在朝向意义与交流的发展过程中,艺术不会消失,它的实在性不会削弱,它的媒介也不会变成讯息。与之相反,每件艺术品都是实在的,也只能是实在。“语言转向”的哲学家提供了在艺术中使用概念、项目、想法与政治讯息的可能性,因为他们主张思维本身具有实在性。他们将思维当作语言的运用,思维完全是实在的,它是声音与视觉符号的结合。因此,在词语与图像之间、在词语的顺序与事物的顺序之间、在语言的语法与视觉空间的语法之间,存在某种等价物,或至少是某种相似物。

但若互联网上的艺术展示成为标准,而展览空间的艺术展示成为非标准,会如何?非标准的理由很清楚:展览空间是空的,但网页或网站会预先定义格式。现在,白立方、现代主义写作中的空白页与现代主义绘画中的空白画布扮演了同样的角色。空的白立方是展览实践的零点,因而是新开始的不断可能性。也就是说,为了展示数码或信息材料,策展人拥有决定展览空间中特定形式、特定装置与特定配置的机会。此处,形式问题再次成为关键。赋予形式(form-giving)的指令从单件艺术品转移至空间组织(展示艺术品的场所)。换言之,赋予形式的责任从艺术家移到了策展人,而且,仅在策展人创建的空间中,单件艺术品才被当作内容。

▲《手柄》,2019年,MoMA,梁慧圭

当然,艺术家可以夺回赋予形式的传统作用,只不过他们要开始担任自己作品的策展人。实际上,在参观当代艺术展览时,我们只真正记住了一件事情:展览空间的组织,尤其是对于原创且与众不同的展览。但若每件艺术品都可复制,展览就能被轻易地记录下来。如果上传至互联网,它会再次成为内容,再次成为在美术馆内赋予形式的操作方式。于是,展览空间与互联网之间的交流,变成了内容与形式之间的交流。通过展览这一方式,互联网上艺术形式和内容之间的关系被主题化、被揭示了。而且,策划的艺术展览能够揭示在互联网上控制文本、图像分配的隐藏选择机制。

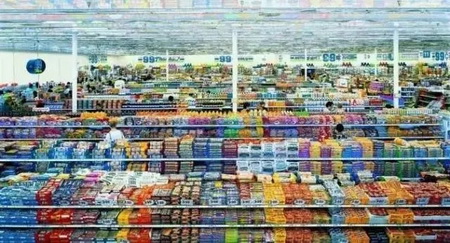

起初,互联网上的信息分配不受任何规则的控制。所有人都可以用照相机创作图像,发表评论,在审核较低、干涉较少的前提下公布结果。因此,我们可以说,传统的艺术机构及其挑选、展示的方式已被淘汰。许多人仍认为,互联网是全球的、普遍的,即便互联网的空间正逐渐变成碎片。虽然我们可以在任何地方获取互联网上的数据,但事实上,互联网并没有带来普遍的公共空间,反而使之变成了部落。原因十分简单:互联网只回应用户的问题与点击。用户只能在互联网上找到他/她想要的东西。

▲《墙绘,#545 C》,1987年,索尔·勒维特(Sol LeWitt)

互联网是极度自恋的媒介,它是一面映射特殊兴趣与欲望的镜子。它不会展示我们不想看到的东西。在社交媒体的语境中,我们主要和兴趣、政治或美学态度相同之人交流。所以,互联网的非选择性是幻觉。互联网的实际功能以选择的模糊性为基础,用户只选择已经知道或熟悉的内容。当然,一些搜索引擎能够抓取整个互联网,但它们总有特定的目标,而且由大公司、而非某一用户控制。于是,或可说,互联网与城市空间相互对立。在城市中,我们总是被迫看见并不想看到的东西。很多时候,我们尝试忽略那些不想看到的图像与印象,但它们经常会引起我们的兴趣,并在更普遍的意义上,帮助我们扩展经验领域。

为了扮演相似的角色,可以说,策展人的选择应该是某种反选择,甚至是跨界的选择。当选择跨越了隔开互联网与(更宽泛而言)大众文化之间的分界线时,这一行为就至关重要了。它恢复了现当代艺术的普世项目。这种选择不是在分割公共空间,而是通过创建统一的表现空间来对抗公共空间,在这个空间中,互联网的各种碎片被平等地展示。创建此类普遍空间是现代艺术系统的传统功能。

▲ 伦敦水晶宫,1851年

现代世界的展览历史滥觞于19世纪,尤以1851年的伦敦水晶宫展览而闻名。在艺术语境中,巴黎的卢浮宫、圣彼得堡的埃尔米塔什博物馆、纽约的大都会艺术博物馆等大型博物馆,以及卡塞尔文献展、各种双年展等,仍继续宣称它们代表了世界艺术。在此,单件艺术品被移出了它们的原始语境,进入全新的人为语境——图像与作品在历史或“真实生活”中相遇,否则永远不会相遇。比如,埃及神、墨西哥神与印加神在各自的宇宙中依次摆放,并与前卫派无法实现的乌托邦式梦想进一步结合。此类移除与新的安排导致了暴力(比如,经济干预、直接军事干预),它们证明了控制世界之秩序、法律与贸易的形式,以及秩序遭破坏后的破裂、战争、革命与犯罪。

我们无法“看见”这些秩序,但它们可以在展览的组织结构、构建艺术的方式上得到证明。作为参观者,我们不在框架之外,而是身处其中。借由展览,我们向自身与他人展示自我。所以,展览不是物品,而是事件。当艺术品脱离其原始的当地语境时,灵光并没有消失,而是进入新的语境,并被赋予展览事件中全新的“此时此地”(因而,进入了展览史)。这正是展览无法复制的原因。我们只能在对象面前复制图像或事物。不过,展览可以重新策划或布置。于是,展览类似戏剧舞台,但有一个重要区别:展览的参观者不会停在舞台前,而是进入舞台,参与事件。

▲《对抗两大超级大国:为了红十字》,2016年,西格玛·波尔克(Sigmar Polke)

我们生活在由民族国家组成的系统中。但在每一种民族文化中,都有代表普遍主义、跨国项目的机构,其中包括大学、大型博物馆等。事实上,欧洲博物馆是最早试图展示一般艺术史、而非特定国家艺术史的普世机构。当然,我们可以说,这种普世项目代表了19世纪欧洲国家的帝国政策,在某种程度上,此言非虚。欧洲博物馆系统起源于法国大革命时期,当时,教会与贵族的用物变成了艺术品,即,仅供瞻仰,不可使用。法国大革命废除了将上帝视为人生终极目标的沉思,代之以对俗物之“美”的世俗沉思。换言之,我们如今知道的艺术,其实是暴力革命的产物,而且自一开始,它就是现代形式的偶像破坏。可以说,在美化并中止非—欧洲文化传统之前,欧洲博物馆就曾试图从美学层面中止自身的文化传统。

启蒙运动的目标是建立普遍、合理的世界秩序,即任何特殊文化均被认可的普世状态。这一目标仍然遥不可及。如今的特征是,政治与经济权力、公共机构与商业实践之间的不平衡。我们的经济在全球化层面运行,但我们的政治往往在地方层面运行。不过,双年展、文献展等展览试图展示不存在的乌托邦式状态下普遍的、全球的艺术与文化,为了保证这些展览的举办,现在的艺术系统在象征性地替代此类普遍状态的过程中发挥了重要作用。目前,只有当展览构建了尚不存在的乌托邦式、普世的语境时,它才值得重视。

2018年

注释:

[1] 引自马丁·海德格尔,《林中路》,孙周兴译,北京:商务印书馆,2015年,第32页。——译注

[2] 参见马丁·海德格尔,《演讲与论文集》,孙周兴译,北京:商务印书馆,2018年,第19—23页。——译注

译者

李鑫,影艺家主理人,资深艺术图书策划编辑,致力于介绍现当代艺术与摄影理论,现工作、生活于北京。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。