本文刊载于《典藏·今艺术》中文简体版2018年10月刊

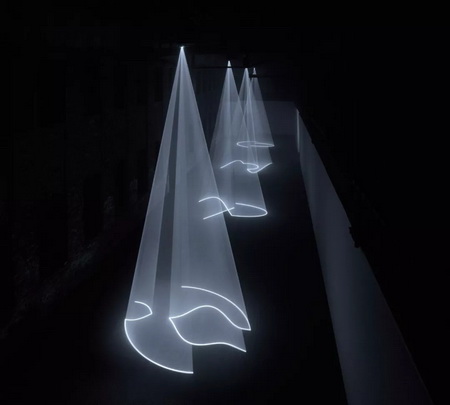

▲ 安东尼·麦考尔《Vertical Works》作品展现场(©艺术家)

当日光射入天主教堂的彩色镶嵌玻璃的那一刻,就如同圣灵显现。光在人类历史上,也的确保持着这份神圣、神秘、无处不在而又幻化无形的特殊身份,直到人造光源的出现,才让光成为可批量生产的东西,一种和煤炭、石油、钢铁一样臣服于人的需求的东西,它的廉价暗含了一丝渎神的嘲讽。

是人造光源成全了现代都市,光科技和商业化的运用也顺应了城市形态的升级迭代。巴黎在17世纪起开始有了煤油灯的公共照明设施,到1822年,法兰西第二帝国决定将3000盏煤油灯换成更清洁、稳定的汽油灯。到19世纪20年代末,巴黎已经有了上万盏汽油街灯。本雅明的《拱廊计划》记载了汽油灯带来的变化,“汽油灯是多么壮丽的新发明!以如此众多不同的方式丰富了我们生活中节日般的时刻(更不用说满足我们实用需求的无穷重要性)!多亏了这慷慨的照明,都市的夜晚自身就成为永不停止的狂欢!”

《拱廊计划》也记载了巴黎的第一盏电街灯,就位于卢浮宫,但是电力照明的时代并没有为巴黎带来新的胜利,而是成就了纽约,这得益于一种新的技术——霓虹灯。霓虹灯是一种将惰性气体通电以发光的形式释放热能的装置,不同的惰性气体与不同的光色之间一一对应,苏格兰化学家威廉·拉姆塞在19世纪末发现了氖气的这种特性,法国人乔治·克劳德在1908年的国际航展上用霓虹灯管的列柱廊照亮了巴黎大皇宫,1919年霓虹灯登上了巴黎歌剧院的门楣。如果说汽油灯点亮了巴黎的街道,那么霓虹灯则照亮了曼哈顿的整个夜空,开启了夜生活的人造灯光世界。在纽约的黄金年代,百老汇和时代广场的霓虹灯广告牌、酒吧招牌,是这个城市的精神象征,也是财富的象征。

人造光源在艺术中也能找到相应的类型。巴黎的灯光是印象派作品中的常见母题,其中最能够逼真地再现人造光线的效果和这种灯光独特的感官体验的,当属埃德加·德加的作品。这种效果出自德加自创摸索出的一套绘画技艺,即在阴刻黑底版画上,与亮色的色粉颜料叠加,两种色彩质地的对比、冲突、张力会产生一种“假”的感觉,并不像古典绘画的色彩那样自然逼真,却正好营造了夜晚咖啡厅舞台的人造光线感,也就是本雅明所说的“给万物罩上一种闪烁不定的、艳丽俗气的光亮”。德加晚期色彩浓郁的色粉画得益于一种从朋友那里得到的固色剂,其成分神秘,至今再也无法复制,这些艳丽而又极不自然的颜色,无独有偶,与在同一时期开始进入商业应用和工业生产领域的霓虹灯的光色效果如出一辙。

▲ 丹·弗莱文,《rainbow》(©艺术家)

不过与霓虹灯鼎盛时期相对应的艺术一直要等到60年代才出现。极简主义艺术家丹·弗莱文(Dan Flavin)、基斯·索尼尔(Keith Sonnier)和观念艺术家索尔·勒维特(Sol LeWitt)、布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman),用荧光灯和霓虹灯作为媒介,创作了介于雕塑和绘画之外的灰色地带的光装置艺术。这两类艺术家并不能一概而论。就观念艺术家而言,他们的常用手法是将语言文字视觉化,利用人造光源制成霓虹标语,观众在美术馆和画廊的室内遭遇到如百老汇大街上一样的灯光标语,在干净整洁而严肃的环境下,这些浓艳颜色的灯光文字更加夺人眼球,如广告标语一样强势袭来,成了无法回避的事件,而这些标语的所述之事也在观众的注意力中放大,例如约瑟夫·柯苏斯(Joseph Kosuth)的语言行为事实“FIVE WORDS IN WHITE NEON”“A FOUR COLOR SENTENCE”这样的作品中,赘言行为获得了某种宏大的意义。布鲁斯·瑙曼的霓虹灯文字装置“TheTrue Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths”,卡通般的螺旋结构和严肃的文字内涵形成反衬,语言文字的思辨内涵,抑或诗意哲思与霓虹灯这种廉价俗气的大众文化形式胶着,让这两者都得以在反讽和某种诙谐中显现,又似以一种感官的肤浅直观性和实在性解构了语言命题中的深奥玄妙。

▲ 丹·弗列文,《untitled》,1996(©艺术家,摄影/Hickey-Robertson)

另一路的应用起源于极简主义艺术家中。60年代起,极简主义艺术家开始制作一些非雕塑、非绘画的物体,沿着祛除虚拟图像空间的现代主义道路更近一步,他们将艺术投入到物质存在的真实时空中,亦即将特定场域和环境空间纳入作品内部。丹·弗莱文的材料是荧光灯管,据说这个想法源于他常常经过的位于纽约下城的卡耐尔大街,那里曾开着五家五金店和四家电器店。他以一种工程师般的技术手艺,采用了低压气体通电释放紫外线令荧光粉发光的技术,他的整个事业都仅以这种荧光灯为媒介,所用的颜色也严格限制于十种:红、黄、蓝、绿、粉色、紫色以及四种白色,也就是工业生产的几个标准色。他用这些颜色的纯色或组合,实现了极简主义的光艺术。起初,他借鉴了罗伯特·莫里斯与唐纳德·贾德的手法,用灯光标记出空间,例如用灯管干预墙角这个特殊的空间形态使之形成一种类似构图的空间构成,或是用灯光组成网状的“栅栏”,标记出过道的切面,也整个儿堵住了通道,改变了它的空间属性。后来,在意识到这种手法的巨大潜力后,弗莱文将作品扩展到了定义整个空间环境的规模:用彩色灯管绕场一周;用白色灯管的各种排列组合形成绵延的“纪念碑”,像长龙般横亘在空旷的美术馆空间中;抑或将古根海姆的螺旋空间装点成光的旋涡……

▲ 约瑟夫·柯苏斯,《A Four Color Sentence》,1966,Staatliche Museen zu Berlin (©艺术家)

此类作品的巨大尺度和环境属性,不仅仅将绘画和雕塑从视觉的领域抛入了观者身体在场的真实空间,这种光与空间精密组织的如中式古典园林般移步换景的体验,更使得身体的感官体验成了作品的内容本身。正是这一点,将光装置艺术推进到了新的层面,即光的感官体验成了艺术的对象。它的先驱是60年代起深受丹·弗莱文影响的罗伯特·艾尔文(Robert Irwin)和詹姆斯·特瑞尔(James Turrell),晚些登上舞台的奥拉维尔·埃利亚松(OlafurEliasson)、安东尼·麦考尔(AnthonyMcCall)等又将其发扬光大,使它成为如今国际巡回展览中炙手可热的类型。

与霓虹灯标语装置暴露在外的蜈蚣腿般的电线和弗列文的荧光装置外露的灯管截然相反的是,这类光体验艺术往往隐藏了背后的设备,技术手段也早已突破了简单的固定模式,采纳了电脑控制、LED光源、镜面、闪光灯、剧院灯光,甚至全息技术。其目的是将展览空间变成一个全方位的感官体验实验室,也就是所谓的“全域装置”,其中所有的元素都成为可调动的感官塑造的材料。《观察者的技术》一书中,乔纳森·克拉里认为19世纪以来观看模式的巨变源于观看主体的感官成为被外在分解、操控的对象,然而和今天的情况相比,立体镜和印象派绘画中的视觉研究只能算是刚刚起步。在今天的某些光知觉艺术中,对观者知觉的操控可谓细致入微而又登峰造极。特瑞尔的“楔形作品”系列之一,需要观众在看到作品前经过为了阻挡外部光线而安置的折叠的墙形成的漆黑走廊,走廊中的人必须扶着墙向前行进,并用触感和他人保持距离。在这种黑暗的“适应性训练”之后,在走廊的尽头才能够看到微弱光亮的错觉性作品。麦考尔的“坚实光线系列”因包括了电脑控制的动态投影,也可以被视作是扩展场域的影像作品或是光绘作品。在他的“垂直锥形”作品的展览现场,精准的光投射只会在被投射的物体上显现精确的光斑,而无法以漫反射照亮光斑边上的观众,因此刚进场的观众会因为不适应这种模式而撞到身边和躺在地上的其他观众。如果碰撞发生了,这并不是一场观看的意外事故,而是感官体验的一部分。

▲ 约瑟夫·柯苏斯,《Five Words in White Neon》,1966,私人收藏(©艺术家)

这类作品带给观众的体验看似新奇,但依然和印象派绘画中的光效以及极简主义霓虹灯作品对广告牌的模仿性再现一样,能够在外部世界找到对应的先驱,这里的先驱就是迪士尼乐园、高速公路(特别是夜晚的高速公路)以及一切让身处其中的人们对环境空间的感知不得不依赖于一整套人为精密设定、预先策划、规训的空间认知系统的地方。在其中,科技所拆解、校准、重塑的不仅仅是我们的视觉,而是整个的认知系统,因为我们对世界的感知、认识、界定以及决策行动、相处方式所参照的全套坐标物,已不再基于自然地理、历史时空,而是一些对于认知空间的全面抽象和根据数字化逻辑的重构。詹姆斯·特瑞尔的装置《集会》(Meeting)可以被视为是这种境况的隐喻和例证,作品中,天空不再以自然意义上的存在被感知,而是以方形蓝色屏幕中放映的画面被观看和感知。像第五大道这样纽约霓虹灯时代机械划分的、建立在方向感上的纵横道路,已经和巴黎的街灯一样成为明日黄花,今天的城市肌理是洛杉矶、东京、北京、上海、曼谷等战后城市的立交桥和各种快速交通通道,人们依赖外环、内环来把握城市,借助公路两旁的指示牌来感知方位、制定路径。

▲ 布鲁斯·瑙曼,《The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths》,1967,霓虹灯和透明玻璃管悬挂支架,149.86×139.7×5.08 cm (图片来源:Philadelphia Museum of Art)

最近几年,大型全域沉浸式光艺术壮丽奇观般的场面和新奇的体验是其全球艺术市场票房的保证。值得注意的是,无论是对此趋之若鹜的观众还是孜孜以求地利用技术发掘光的无穷可能性的艺术家,在这个充斥着唾手可得的光的时代,与黑暗的中世纪相比,人们对它的追求竟分毫无减,因为我们和以往任何时候一样,向往奇观,期待奇迹。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。