※ 本文系作者布鲁斯·罗伯森(E.Bruce Robertson)于2016年参加由Terra Foundation for American Art资助、中国美术学院和University of California,Santa Barbara联合主办的“艺术:生活或观念——中国和美国的现代艺术”国际学术研讨会时所提交的会议论文,后收录于研讨会同名论文集中(张坚、布鲁斯·罗伯森主编,中国美术学院出版社,2017年)。

▲《尼亚加拉》,弗雷德里克·切奇,布面油画,1857

反思60年代:艺术史的历史

文/布鲁斯·罗伯森|译/张坚

我们熟悉的现代主义常规叙事肇始于巴黎(根据对风格或内容的不同侧重,被定位在19世纪中叶或20世纪初),之后在全球延展开来。在这个叙事中,上个世纪的所有其他艺术都变得次要,直到二次世界大战之后,这个过程在另一个城市重新展开——也就是纽约抽象表现主义的兴起。由此,美国艺术不再是附属的或老派的,而是处于领先位置(而其他的现代艺术传统无形中被美国艺术史家所忽略),在60年代,战后艺术成为了当代艺术。

在这个传统故事中,20世纪前半叶的中国和美国与现代主义的关系是相通的,两者初次涉足现代艺术,都只是因循而非开创新的风格与观念。20世纪后半叶,中国与美国相比处在了落后的位置,直到最近二十余年,情况才有所改变。但,这是一个乏味与无益的故事,我们可以拒绝这种陈述方式,而造就更为复杂的故事,这也是此次会议的意图。

在美国,上一代的艺术史家一直在寻找现代主义的本土根源:波洛克画作的景象植根于19世纪的巨幅风景画,比如弗雷德里克·切奇的(Frederick Church)《尼亚加拉》(Niagara)。我们认定,世界范围内对晚期资本主义的反应必定会将我们引向多种现代主义的认知,不论是美国本土还是外部世界都是如此。举一个例子,我所展示的这三幅作品都是1926年同一个月中创作于旧金山的,一幅是米奇·哈亚卡瓦(Miki Kayakawa)创作的非裔美国人肖像,一幅是华裔美国画家朱沅芷创作的哈亚卡瓦正在画肖像的画作,还有一幅由上述两位画家的老师奥蒂斯·欧德菲尔德(Otis Oldfield)创作的沅芷肖像,——这一系列的图像表达了不同族群与风格的复杂漂泊状况以及对种族与性别的建构解释。

▲《沅芷肖像》,奥蒂斯·欧德菲尔德,约1927

在接下来的三天中,我们建议采取一种并置的策略,而不是将焦点集中在中国与美国艺术显而易见的联系上,或者去关注双方艺术文化互动的特定时期。我们不会提出单一的现代主义或后现代主义的定义,因为可能出现多种的定义。我们会进行内在意涵的分析与讨论,而不是一开始就进入预设前提。否则,我们会迷失在上个世纪以来两个国家历史间如此明显而又重要的诸多差别之中:其中一个国家,有着数千年的历史与传统,相对较晚才进入了现代社会;另一个国家则没有那么丰富的历史,却总是以现代化而自居。但是,我相信,我们两个国家在如何运用自己的传统,或如何通过创新和借鉴,理解上个世纪以来所经历的社会、文化和技术的变迁上面,是可以寻找到许多共通之处的。

在接下来的内容中,我将以一个可资借鉴的例子,来说明艺术史本身是如何扭曲了亟待我们去发现的历史的,并作为我们接下来几天会议演讲的背景。我将检查我们所使用的术语是如何掩饰,甚至遮蔽了我们的研究对象的,并且会提请大家来考虑这样一个问题:在艺术史尚未形成一个众所周知的现代主义历史的标准叙事时,艺术史又意味着什么。也就是说,我们要去创造一种新的艺术史,以拓宽我们对于现代主义的感知与认识。

为更好地说明我的意图,我将致力于分析上个世纪被研究最多的十年:1960年代,也就是半个世纪以前,我们当中的很多人都对之有着鲜活记忆,在这个世纪最后25年所产生的艺术史文献数量,几乎与研究意大利文艺复兴文献数量一样庞大。但是,我所要说的很多内容是可以运用到任何一个艺术史阶段中去的。

使得20世纪60年代如此重要的原因,是在于它实现了一种范式的转换,这个时期艺术家的活动勾勒出了美国艺术持续至今的疆域。这个革命的术语概括如下:

1. 艺术家创作媒介的拓宽:演示、装置以及混合媒介的激增。

2. 对大众媒体价值的估定与确认。

3. 观念艺术的主导以及批评家、艺术家与艺术史家话语的激增。

4. 身份政治与艺术的兴起。

5. 规模庞大的新兴商业艺术世界的支配地位(以及随之而来的艺术机构的兴起)。

我们用一些简称来处理这种艺术诸多发展的复杂性与共时性:偶发艺术、波普艺术、激浪艺术等等,虽然很实用,但是,它们在产生意义的同时,也掩盖了部分意涵。我将以“极少主义”(Minimalism)为例来探索这个问题,质疑它对艺术史家的意义。

在一般叙事中,极少主义被认为是现代主义巅峰——以克莱蒙特·格林伯格(Clement Greenberg)所使用术语的意涵来看,它是对雕塑与绘画媒介中的抽象与自我批判性,以及材料与形式功用的最终明确。但正如近年学界所论,极少主义基本被认定为后现代主义艺术,与波普艺术一起,抵制情绪反应与个体性,它们同时兴起,产生于相同的环境,并且有一样的谱系。但很显然,它无法同时属于现代主义与后现代主义:这是第一个问题,而且,在某种程度上,这个问题在60年代也存在于其他作品中,这也引发了对现代主义与后现代主义这两个术语的价值质疑,即它是否具备批判价值。

极少主义之所以能吸引如此多的关注,首先是当时最优秀的批评家为之辩护,如罗莎琳德·克劳斯(Rosalind Krauss)、芭芭拉·罗斯(Barbara Ross)、迈克尔·弗雷德(Michael Fried)等人,还有艺术家自己的著作也产生影响,尤其是罗伯特·莫里斯(Robert Morris)和唐纳德·贾德(Donald Judd)。他们中有相当一部分人也接受过艺术史训练,如罗伯特·莫里斯的硕士论文主题就是布朗库西。换言之,我们应该重视这些艺术家对于自己作品的看法,我在后面还会提到这个话题。其次,这是一个在相近领域中几乎会被立刻使用的标签。编舞家伊万诺·雷纳尔(Yvonne Rainer)在1965年将之应用于舞蹈,作曲家麦克·乃曼(Michael Nyman)在1968年将之应用于音乐创作。这个术语的适用性十分宽广,即时有效地被运用在艺术的各领域。

与此同时,它被一些视觉艺术领域中的主要人物所否定,他们不认为彼此间有什么关联。唐纳德·贾德愤怒地抵制这个术语:他更喜欢使用“特定对象”(specific objects),并且,明确指出“这种新的三维作品并没有构建出一个运动、流派或风格。差异要比相似大得多。这种相似性是从作品中撷取的;它们不是一场运动的首要标准或限定规则。”在1965年题为《特定对象》的论文中,贾德把那些在今天不会被称为极少主义者的一大批艺术家,比如贾斯伯·约翰斯(Jasper Johns)、卢卡斯·萨马拉斯(Lucas Samaras),草间弥生(Yayoi Kasuma)以及奥登伯格(Claes Oldenburg)等人都包括在内。罗伯特·莫里斯在他1966年的论文《雕塑笔记》(Notes on Sculpture)中从头到尾没有使用“极少主义”这个词,而是使用“原义性”(literal)来描述他自己的作品,这篇论文颇具影响。索尔·莱维特(Sol Lewitt)在1967年说,没有一个被认定为极少主义的艺术家可以声称完全了解这个术语,而且他们也不同意被贴上这样的标签。

第一批试图整合极少主义的展览同样成分混杂。1964年的《黑白灰》(Black White and Gray),将吉姆·戴恩(Jim Dine)、安迪·沃霍尔(Andy Warhol)和莫里斯放在了一起。1966年《基本结构》(Primary Structures)则将安东尼·凯罗(Anthony Caro)、莫里斯与贾德放在了一起。

▲《黑白灰》展览,1964

贾德在他的《特定对象》这篇论文中纳入了奥登伯格的《转换》(Switches),表明他正在寻找其他简单的几何形式作为可定义特征。在《基本结构》展出期间,他受到强烈抨击,因为他认为艺术家的手并不重要,而且,他的作品是由专业的工业制造者制作的事实对其作为艺术的真实性没有任何影响。这种对工业技术的强调促使很多批评者将他的作品与安迪·沃霍尔所使用的商业化技术相联系。而且,沃霍尔的一组箱子与贾德创作的箱子之间,似乎并没有太多形式与技术上的差别。

贾德与莫里斯的文章属于一个特定的艺术界语境,它同时被商业与批评所定义,且具有强烈的竞争性。1963年,由画商与博物馆策划的波普展览在东西海岸都取得了成功。许多纽约画商开始寻找下一个令人兴奋的目标,而极少主义成为他们最好的选择。列奥·卡斯泰利(Leo Castelli)是第一个为约翰斯与劳申伯格策划展览的人,他于1965年与贾德和莫里斯同时签约,当时他们之前的画廊已经倒闭。首批在博物馆举办的大型极少主义展览是在1964与1966年。关于极少主义有创见的文章包括芭芭拉·罗斯的“艺术ABC”,以及迈克尔·弗雷德1967年的《艺术与物性》(Art and Objecthood)。罗斯的文章试图定义这个运动,弗雷德则愤怒指责它固有的剧场做作感。弗雷德的文章引发了同样强烈的反对:许多批评家感到,弗雷德仅关注莫里斯而排除贾德,这是弗雷德远离纽约所导致的根本性错误。弗雷德不再洞悉艺术世界的变化,不再触摸到纽约艺术世界的真正脉搏。弗雷德的论文出现在《艺术论坛》(Art Forum)的那一期,还包含了莫里斯论雕塑以及莱维特论概念艺术的文章。换言之,由于纽约艺术机构的强大力量,这场圈内争吵已经外化为世界性风波。纽约人认为,他们在为世界发声,而这些批评者觉得纽约以外的世界都无关紧要。而且由于美国战略与文化的力量,他们成功地推动了这一观点。

极少主义只是1964年至1966年前后用来描述我们今天所谓“极少主义”艺术的各种术语之一。“ABC艺术”是芭芭拉·罗斯在这个运动的第一篇概述文章当中提到的术语。“原义主义”(Literalism)也同样被使用。每个术语都把关注点引向了作品的不同方面。“ABC 艺术”说明了语言的基本建构以及对世界的理解。“极少主义”让我们审视可见形式,仿佛着眼点在于切除冗余形式,以期达到原初意义的内核。“原义主义”则指向另外一个方向,即对象与某种可感知现实的一对一映射。比如,莫里斯1961年的作品《柱体》(Column),作为一个“极少主义”的器物,是一个柏拉图式的理想形式,而作为“原义主义”的器物,则是一个特定尺寸的灰色胶合板箱子。

最终,当极少主义被确立为一种既定标签或者艺术运动,年轻的艺术家开始反对它。1966年,梅尔·波切纳(Mel Bochener)自信地将自己、理查德·塞拉(Richard Serra)和伊娃·海斯(Eva Hesse)等人视为后极少主义者(post-Minimalist),这一年,《基本结构》出版确立了极少主义的概念。也就是说,极少主义在被命名前就已成为昨日黄花。而且在两年之内,莫里斯自己也被定义为“过程艺术”(Process),而非极少主义。

▲罗伯特·莫里斯

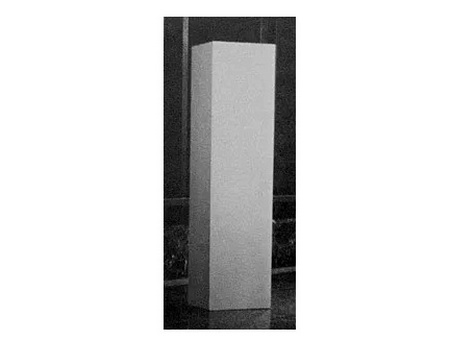

为研究极少主义的使用范围及其相关意义,可把目光聚焦在一个对象上。罗伯特·莫里斯1961-62年创作的《柱体》,毫无疑问是首个、同时也是最具标志性的极少主义雕塑,古根海姆艺术博物馆馆长杰弗瑞·维斯(Jeffrey Weiss)称之为“莫里斯第一件堪称传奇的‘宏大形式’作品”。它是由两张4×8英尺的胶合板组成的,每张纵向切成两半,组装后涂上浅灰色。

▲《柱体》,罗伯特·莫里斯,1961-1962

一般情况下,《柱体》是依据格式塔心理学或现象学加以解读的,即它被理解为一个整体,表现出一种等同于身体存在的状态,处在我们的空间中,并且对我们施加影响。正如莫里斯5年后说的:“更好的当代雕塑是在作品中提取关系,使之发挥空间、光和观者视域的功能,……人对于自身处在一个与作品相同的空间中的意识会更强烈,……当人从不同位置理解对象时,他会比之前更明确感受到自身所建构的关系。”换言之,莫里斯拒绝抽象表现主义的个人主义或情感泛滥,甚至也拒绝波普艺术的冷漠,而将意义置于真实的、动态的和社会心理学的反应中。莫里斯提出,空间、光与材质的雕塑性事实总是具体而自足地发挥效用。

然而,《柱体》不是作为雕塑,而是作为舞蹈道具,由另一位雕塑家乔治·舒格曼(George Shugarman)所建构,而开始形成其物质和现象的存在。舒格曼建构了它,并施以亮黄色,那是为了编舞家伊万诺·雷纳1961年6月的第一次舞蹈表演,是编舞家詹姆斯·瓦灵(James Waringin)所组织的舞蹈之夜上的一支短舞,仅8分钟长,名为《钟声》(The Bells)。夜晚结束后,道具被拖入剧场后台,莫里斯将它带回到他和妻子西蒙尼·佛提(Simone Forti)以及雷纳共用的工作室,两位舞者占据了大房间,莫里斯使用的是天花板7英尺高的小房间。雷纳再次表演《钟声》的时候,并没有再使用这个道具——她从未真正理解为什么舒格曼无论如何也要坚持为她搭这个道具。之后,这支舞蹈便退出了她的节目单,只在一两张照片与舞谱中留存。

莫里斯《柱体》所具有的物理与文献的存在,与《钟声》有点相似。他在1962年2月8日的一场表演中布置《柱体》,也是在瓦灵的现场剧院中上演,作为拉蒙特·扬(La Monte Young)出版《偶发活动选集》(An Anthology of Chance Operations)筹措资金项目的一部分。瓦灵给每个参与者7分钟的表演时间,莫里斯的计划是站在柱子内三分半钟,然后把它推倒,自己站在里面,让柱体横陈三分半钟,直到闭幕。演出当天早上,莫里斯第一次彩排,他的前额撞击到里面的支撑物而导致皮肤撕裂。去急诊室后五小时,他重返现场,他在道具顶部敲了一枚短钉,并系了一根绳子,演出时,他安全地站在两翼的视线之外,用绳子将它拽倒。

与杜尚的《泉》一样,通过不同取向和语境,莫里斯的《柱体》是一个可以被挪用、标记和再造的现成品。然而,与前者不同的是,《柱体》并不是作为一个匿名的工业物品而存在,而是作为另一位雕塑家乔治·舒格曼的道具而存在的,我们当时所看到的这件作品,是三位艺术家舒格曼、雷纳和莫里斯合作的结果。要知道《柱体》起源于两次表演,我们需要记住的事实是,最初对象是在舞台上被建构的,它的前面有一位舞者,其尺度与舞者相同,协调舞者与围绕她的建筑框架之间的空间,同时,用鲜亮颜色来激活这片视域。莫里斯在他的表演中对这个对象的挪用,是基于这样一种认识,其尺度要能完美容纳他的身体,现在他的身体是处在柱体内部而非外部,是处于静止而不是持续运动的状态,是将他的身体的行动转化为雕塑的活动(即使他只能将柱体用绳拽动,这也是通过手的抽动来产生柱体倒下的动作)。莫里斯的表演可视为雷纳表演的对立面,柱体内的男性表演(他后来讽刺地称之为“超验的阳具标志胜利”),取代了围绕柱体舞蹈的女性表演。他是这样评价自己的早期作品,他需要“为了身体之所遭遇而做一些必要的事情”,比如,现象学元素是至关重要的。在这个例子中,身体所遭遇的同时存在于对象的外部(雷纳)和内部(莫里斯)。我们不应只是将之解读为一个灰色柱体,还应视之为一个反黄色的柱体,它不仅仅是一个雕塑和舞台道具,还是一个自足的表演者。

《柱体》存在的真实性,与莫里斯在瓦灵义演之夜表演概念上的明确性和丰富性,在经历了五十五年之后,对于我们是不证自明的,事实上,它的意图与意义十分混杂:观众中,有人知道莫里斯在柱体里,有人认为他不在其中,还有人则是完全不清楚。追溯关于这件作品所有理论层面的意义解读,让人奇怪的是,莫里斯对将身体以一定角度置入箱子会产生令人尴尬的身体状况并没有想很多。人们也不应忘记其中幽默的方面。我打赌,当它立在台上,持续三分半钟,什么动静也没有,之后“砰”地翻倒在舞台,肯定引起了笑场和惊异的尖叫。这个“阳具的标志”已经泄气了。难道没有人会猜想接着会发生什么:它会不会缓慢地爬出舞台?因此,这个道具变成一个演员,丑小鸭变成了天鹅。并不是说柱体本身变成了一个人,它仍然是一个柱子,但是,它是一个表演柱子,是一只会说话的狗。它作为舞台上的一个东西,从背景里走出来,进入到我们的生活里,在这里发生了意外,有东西跌倒了。它就落入了真实的领域,这是一个不同于极少主义现象学的“真实”的领域。既然《柱体》是一个间隙性材料,它的真实的存在既是表演性(因此是转瞬即逝的),也是概念性的(因此,几乎也很少会是现象学的),而且,通过市场与声誉的力量,它被要求重复表演,因此总是在临时的语境中呈现。

事实上,参与《柱体》创作的还有另外三位表演者。其中两位我已经提及,一位是莫里斯的妻子西蒙·佛提,另一位是来自旧金山湾区的作曲家拉蒙特·扬,与约翰·凯奇(John Cage)和其他激浪派的音乐家过从甚密。扬于1961年在小野洋子(Yoko Ono)的工作室策划了一系列的晚间音乐会,西蒙·佛提在那里展示了她的第二场舞蹈表演。在这些舞蹈构筑中,最为著名的是“倾斜的板子”(slantboard),两块4×8英尺的胶合板,对着墙面斜放,上系五根绳子。表演者来来回回地走上走下约十分钟左右。这个结构是她的丈夫莫里斯制作的,他还制作了其他几个结构,包括两个箱子,表演者躺在箱子下面,彼此窃窃私语。这些形式在莫里斯的创作生涯中不断出现,拉蒙特·扬还极为推崇莫里斯的一件作品,是他为激浪派《变化活动选集》(Anthology of Change Operations)创作的概念作品,题为《空白形式》(Blank Form):“一个表面平滑的长方形柱子,2×2×8英尺,涂为灰色。”如果莫里斯没有从出版物中撤下这件作品,这将会是《柱体》第二次公开亮相。

▲《倾斜的板子》,西蒙·佛提,1961

最后一个参与表演的是瓦尔特·德·马利(Walter de Maria),他在1960年搬到纽约之前,就在旧金山认识了莫里斯和佛提,那时,这对夫妇也刚到那里几个月。他开始在加州建构箱子,大多是小的,也有一些是大个的,来纽约之后制作了更多。马利与莫里斯、佛提夫妇在头一两年中几乎每天见面,也就莫里斯和佛提在1962年初离婚前,德·马利意识到,他和莫里斯现在的情况,用他的话说就是“彼此更像是竞争而非合作关系。”他也有一篇文章被收录在拉蒙特·扬的《选集》中,日期是1961年2月,(也就是远在舒格曼为雷纳组建这个道具之前):“我做了一个8英尺高的箱子。顶部放着一个金球,当然没有人可以看见箱子上面的这个小球。我会知道它就放在那边。”1961年7月,恰在雷纳《钟声》表演之前,他展示了几个箱子,也许就是这个箱子。因此,莫里斯看到的首个8英尺高的胶合板长方形雕塑是德·马利的作品。总结《柱体》诞生时的状况,三位雕塑家,两位编舞家和一位作曲家参与其中,场所也是多样的,比如生活剧场和激浪派表演等。唐纳德·贾德隐晦承认了这种原初对象的混杂性(或者是第二种物理状态的表达)。他回忆自己第一次是在1963年1月群展中看到它,非常不喜欢,他和卢卡斯·萨马拉斯将这个作品在房间中推来推去,让它离开自己的视线。也许他就是那些在一开始就知道莫里斯应在这个柱子里面的人中的一个?

莫里斯在柱体外表演的一年后,《柱体》再次出现在他的首个大型胶合板雕塑展览中,那是1963年1月格林画廊(Green Gallery)的一个群展。1964年1月,它又在萨姆·瓦格斯塔夫(Sam Wagstaff)在怀斯沃斯举办的《黑白灰》展中出现,莫里斯在画廊里把它搭建起来。1965年底,莫里斯的大型胶合板作品是在胶合板芯上用玻璃纤维塑模而成,所以在1965年格林画廊的展览中,形式是由灰色玻璃纤维组构而成。当《柱体》出现在莫里斯1969年的柯尔克兰展览中,它仍然是那种上色的胶合板样式,不过,几乎可以肯定,它是由画廊或博物馆自己的木匠所建构。

1973年,《柱体》与另外一件柱体并置,它平放在地面,重现了最初表演柱子的两个位置,也暗示了其间的动作。之后,莫里斯指出,“柱体”的动作隐含在他7英尺高工作室中的位置,或许是受到它的激发:它躺在一边,无法直立。这个版本的《柱体》(自此它们总是成对并置)由铝材制作。莫里斯说,那些早年的胶合板作品是在需要的时候由他自己制作的,而如果是密尔沃基的博物馆或画廊想展出它们,他会让他们来制作,给它们凃上通常的灰色。莫里斯解释说,1964年以来的灰色胶合板箱子制作得合乎要求,但不是出自专业人士之手。“对他而言,制作它们用于展览并在之后扔掉,比制作永久性作品更为容易。我说过,从某种角度来说,这些作品是不存在原创性的……它们仅仅是复制品,但是(当时)没有人愿意听到这种话。”有一次,他将这些作品的装配说明寄给一家博物馆,“博物馆的工作人员把它们组装得太好了,以致于让我感到了冒犯。如果你把这些东西做得太好,它们就会看上去像出自上帝之手。”因此,《柱体》或它的孪生作品在被制作成永久性的铝材版本之前,在全世界范围内已被数次地制作与拆毁,并不只是在莫里斯的工作室。有一套铝质的《柱体》在1970年代晚期被德黑兰当代艺术博物馆收藏;另外一套着色的胶合板作品,在2006年由德国的北莱茵-威斯特伐利亚州门兴格拉德巴赫市的艾布泰恩伯格博物馆收藏。

▲《柱体》,罗伯特·莫里斯

《柱体》被奉为经典的转折点始于罗莎琳德·克劳斯1977年专著《现代雕塑的道路》(Passages in Modern Sculpture),她的讨论从“剧场性”开始,是对迈克尔·弗雷德抨击极少主义的一次深入分析,也对1961年《柱体》的首次出现进行论述,她将这件作品当作讨论雕塑介入剧场艺术、偶发艺术与动力艺术的关键所在,在章末又回到《柱体》,介绍了梅洛·庞蒂的现象学作为分析工具。这一讨论为数十年来有关莫里斯与极少主义的绝大多数批评文献确定了术语。

在艺术史中,可以推定的是,作为一个大型极少主义雕塑,《柱体》是一个稳定的物质对象,通过与观众的空间经验互动而产生主要的现象学效应,这就是极少主义雕塑的概念。但事实上,《柱体》有许多个,其中大多数已不复存在,或以不可见的状态存在:大多数存放在博物馆的地下室,这当中最难见到的也许是在德黑兰博物馆地下室(距今约40年)的那些吧。他们真正体验的与谈论的都是基于照片。艺术史家阿米莉亚·琼斯(Amelia Jones)明确表示,她不是非要看到莫里斯极少主义雕塑的原件才可以撰写它的文章:对她以及大多数的评论者来说,它只作为一张照片而存在(还有相关的评论文本),与那个最初启发其创作的短促舞蹈《钟声》并无太大区别。

莫里斯重新创作这件作品之时,我们该如何判断他的目的和意图呢?在这件作品所有的初始面貌中,它实际上都是新作品,是为一个特定场合创作的。它的尺度、结构与颜色虽然保持不变,但实际作品却是新的。莫里斯自己也同意,这些大尺寸的初始作品是概念性的。因此,它们既是非物质的,也是物质的,既是观念的,也是现象的,两个术语处于彼此交锋的状态。

而且,为了2013年索纳本德画廊的一次展览,莫里斯用抛光橡木板重新创作这件作品时,雇佣了一位专业木匠嘉许·费恩(Josh Finn),那么,我们又该如何理解我们对于《柱体》的体验呢?我们的反应显然已不会像1962年的观者那样纯真。雷纳记得,早期极少主义雕塑具有一种近乎达达的幽默,很遗憾因其成为艺术史标准的一部分而丧失了这种幽默感。正如我所指出的,对于像她那样的早期观者来说,《柱体》的首次亮相必定会引起警惕与嘲笑。常与他最初两件成熟作品联系在一起的是《箱子与它发出的声音》(Box with the Sound of its Own),这件作品更加接近达达主义,这个箱子里有一盘录音带,是莫里斯花了三个多小时制作的声音。

▲《箱子与它发出的声音》,罗伯特·莫里斯,1961

莫里斯常有一种讽刺倾向,以及拆解艺术世界之虔诚的粗暴愿望,尽管他也是其中的参与者,最近版本的《柱体》就明确指涉艺术史世界(正如莫里斯早在1963年的系列表演中就已经表现出来),与其他雕塑/道具/演示共同展出,如《可以站在里面的箱子》(Box for Standing in)。当观者与这个箱子或柱体相遇,他或者她并不是在现象学意义上体验它,处在某种普世的和超历史的身体回应中。它不是一个“极少”器物,而是一个“极少主义者”的器物, 我们并不是对它作出回应,而是对它进行认知。

▲《可以站在里面的箱子》,罗伯特·莫里斯

我认为,艺术史的工作不是去求证《柱体》作为极少主义作品的可信度,而是去解构我们对于它的艺术史的认知。我们当然无法回到过去,但我们可以在它成为极少主义之前,在这个标签掩盖我们对它的感觉之前,来重塑作品的创作与接受语境。

最后一个复杂的问题是,我想要说明一件由弗朗西斯科·萨维欧(Francesco Lo Savio)创作的无题作品,该作品于1960年在罗马展出,当时莫里斯尚未创作出一件雕塑作品,仍在考虑成为一名艺术史家。现在,这件作品被当作欧洲极少主义先驱,明显是为了申明欧洲是这场运动的先行者。那么,有没有不把它称作为极少主义的理由呢?两个显而易见的理由与这件作品的物质存在无关。第一个理由是针对萨维欧的,这件作品存在于建筑与巴洛克的话语体系之中,而不是存在于格林伯格式的现代主义里。第二个理由则属于贯穿我整篇论文的观点:极少主义是批评家和艺术史家的回溯性建构,这在今天看来并无太多意义。

归结起来,在接下来的几天里,如果我们回望约定俗成的艺术史叙事,抛弃那些简单的艺术史术语,我们就会发现中国与美国的现代主义之间令人兴奋和有趣的协奏和异响,因为这两个国家都在上个世纪努力地与我们的生存条件的变革以及历史的戏剧性变化周旋。杰克逊·波洛克与吴冠中的关系并不是美国抽象表现主义和中国现代主义者的关系,而是两位艺术家与两件艺术作品之间的关系。

关于作者

▲布鲁斯·罗伯森(E.Bruce Robertson)

美国加州大学圣塔芭芭拉分校艺术,设计与建筑博物馆馆长,艺术史系教授。研究重点在美国艺术、收藏史与博物馆历史及英国水彩画。在耶鲁大学获得哲学博士学位。数年来连续在洛杉矶市立博物馆(LACMA)的美国艺术中心任策展人与艺术项目副主任等职务。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。