5月22日,艺术家葛宇路的同名个展《葛宇路》在一片黑暗中开幕,展览呈现了他的新作《备用电源》。还在中央美术学院读研期间,葛宇路就因用自己的名字命名一条百子湾的无名路而引发社会关注。他诸如此类“不走寻常路”的作品还有很多,比如将北京的一块写着“东湖站”的公交站牌竖在武汉东湖中央,比如借助梯子与公共摄像头长久对视,试图把隐藏在摄像头后面的人“呼唤”出来。打破常规,打破惯性,打破思维定式,这是葛宇路一贯的风格,此次个展也不例外。他刻意切断了展览空间的日常供电,人为制造出一种观展的例外和紧急状态,展览所需的电能全部由他蹬踩一辆改装为发电机的捷安特自行车提供。这也是葛宇路希望观众在展厅内只做短暂停留的原因——展厅中那盏0.5瓦的电灯在感应到有人经过时的每一次开启,都意味着他要多蹬几圈车、多流许多汗。

在葛宇路刻苦蹬车的间隙,我们邀请他作客“随机波动”聊了聊此次个展。对于葛宇路来说,《备用电源》的想法源于他长久以来感兴趣的话题,即个体与庞大的公共系统之间如何产生关联,以及个体应该以何种姿态进行抵抗。与此同时,他也在持续探索用艺术打破常态和单一价值观的可能性——如何将高度集成化的事物还原到拥有多种可能性的状态,这从“成功学”和“效用至上”的角度来看,可能意味着倒退或者白费力气。而当一种人为制造出来的紧急状态逐渐成为常态,反抗的可能性是否还存在?艺术在其中又能起到怎样的作用?在葛宇路看来,艺术的功能或许不在于创新,而在于用边缘的方式重新激活生命和生活体验。与此同时,对于如今的艺术家而言,“裸奔”也不再是一种艺术表达的必要手段——很多时候,艺术反而就藏在日常的生存逻辑中。

01

葛宇路的腿+改装捷安特=展览现场电力系统

随机波动:《葛宇路》这个展览已经到第三周,你现在每天要蹬多久自行车?

葛宇路:我的腿部肌肉在这个过程中不断变强,状态越来越好。我第一次从798蹬回燕郊,差不多蹬了4个小时,现在只需要两个多小时。在这种身体状况下,我现在每天蹬车基本上能够维持一个小时左右的供电。展览现场安装了感应开关,没人来的时候供电会切断,所以理论上每天观众能来看的时间有一个多小时。

事实跟我们之前的设想有点出入,比如前两周观众特别热情,人特别多,而且有些观众很好学,一个人在里面看十几分钟,画廊的供电电池就天天尖叫报警,我特别崩溃。现在慢慢适应了,我因为肌肉恢复得比较好,发电又刻苦,所以昨天(的电量)差不多撑了两个小时。

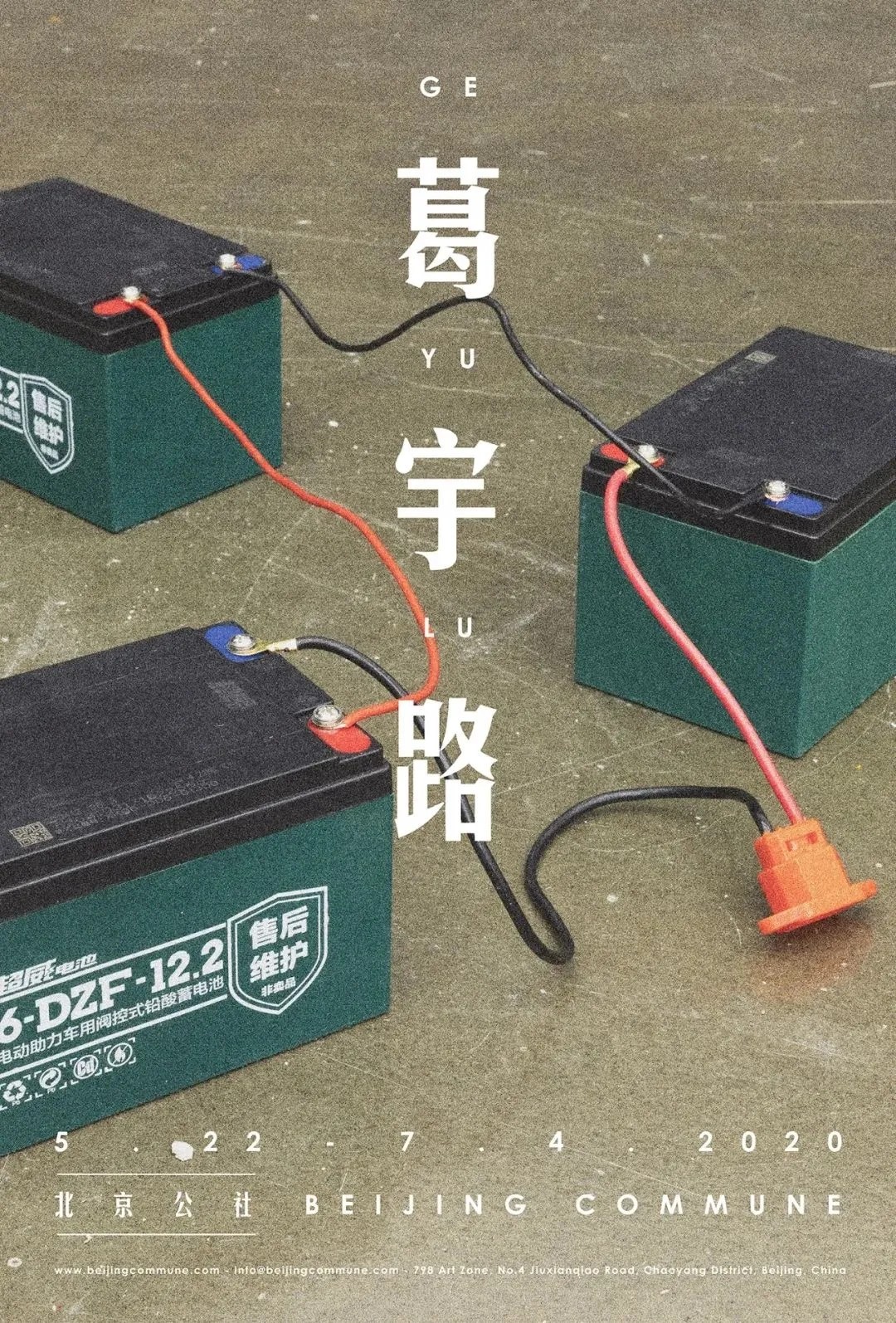

随机波动:我们仨在开幕当天去现场观摩了一下,基本是互相搀扶着看展的。展厅最中间就是那块蓄电池,因为担心观众被电线绊倒,所以有一个非常小的灯照亮那块电池。在其余的空间里,除了几块屏幕亮着,四处漆黑一片,你已经把耗电量降到最低了。

葛宇路:我布展的时候就是掐着耗电量来的,选择了最小耗电量的设备。那个灯最开始用的是一个射灯,耗电量大概是9瓦,我觉得有点多,后来找到了宜家的床头灯,耗电是0.5瓦。展览一共有8块屏幕,一个屏幕耗电量是8瓦,和LED灯相加就是64.5瓦,再加上线和变压器,我估计整个展览的耗电量大概在70瓦以内。

随机波动:你之前提到,为了省电把展览的几段视频的长度也缩短了?

葛宇路:对,我最开始想的可能是三五分钟的长度,后来发现30秒也能把我想表达的东西表达清楚,再到后来发现好像15秒也差不多。我想的是一个比较理想的数学公式,如果8个屏幕的每个视频30秒,可能观众看一圈需要5分钟;如果砍到15秒,观众看一圈可能只要2分钟。但后来我发现我想多了,有些观众可以看好多遍,看了好几遍终于看明白了,然后缓缓掏出手机再拍一遍。我当时在现场感到非常焦灼,但也不好说什么,因为他们看得很认真,我其实也蛮开心,但是我的腿又好像发出了抗议。

随机波动:所以这是一个对观众不太友好的展览。

葛宇路:我可能有点坏,我觉得大家是抱着一个看艺术的心态到798去,通常是进入一个很亮堂的展厅,看见很多漂亮的作品,这是大家的预期。在这样的展览里,观众不会怀疑自己在看什么,或者进入到另外一个层面的思考。但是到我的展览这里,观众会突然发现好像以前那些经验都不适用了,它好像是一个不太欢迎你的展览,那么这个时候你看的究竟是什么呢?

其实,我们也从来没有因为没电就把展览关了,没电是这个展览的另外一种状态。我希望观众能够体会到我个人的能量的一种极限状态,个人的能量其实非常微薄非常有限,它跟整个展厅、整个艺术生态或者整个公共电力系统比起来,是那么微不足道。

这其实还是回到了我一贯感兴趣的一个话题上面,即个体跟一个庞大的公共系统之间的关联,这个展览也是在回应这个问题。所以这个展在没电的时候也很有趣,能够让大家脱离视觉的依赖性,去重新反思究竟应该以哪一种方式进入艺术。

02

面对系统压迫和思维惯性,个体是否有其他选择

随机波动:最开始是怎么想到用这种方式来呈现这个展览的?

葛宇路:这个说起来有点复杂,模模糊糊的想法有很多个来源。其中之一是我看新闻看到福建一家隔离酒店发生了倒塌事故,有一个幸存者在被压在下面的时候,手边能摸到的只有一个空调遥控器,当然空调当时肯定已经坏掉了,电也切断了,但遥控器上的红灯还在闪。就是这一点红光转移了他很多注意力,给了他支撑下去的希望。我当时看新闻的时候就很感动,感到在某些巨大的东西压下来的时候,人在一种很绝望的状态之下,往往是一些微不足道的东西会突然变得很有力量。

我一直以来很感兴趣的就是个人面对一个庞大系统的压迫的时候,该如何去完成一个抵抗的动作。我的毕业论文写的是当代艺术和审查的关系,审查也是一种所谓的不可抗力,或者说是“房间里的大象”——你知道它在那,但你也不去谈论了,因为没什么好谈论的,你知道你没法去抵抗。但我觉得我们还是有一种方式去回应,或者至少找到或创造一种新的、个体的、微弱的可能性。

这个作品的名字叫作“备用电源”,其实本身也有紧急、应急的意味。我们生活中的空气、电和水,本质上都是平时太容易获得、但在关键时刻非常稀缺的资源。画廊跟电力系统是串联在一起的,所以我觉得电是一个很好的切入点。

艺术家做展览可能从来不会觉得电是一个问题,他可能担心展厅里没有电视机、墙挂不了太重的东西,或者层高限制放不了太大的作品,但如果说展厅里连电都没有,在当代艺术里好像是一件不可思议的事情,这说明电和现代城市的文明形态绑得十分紧密。如果这个时候把它抽离,我们该怎么去回应这种“紧急时刻”或“例外状态”,这是我比较感兴趣的一点。

最后,我也想通过这个展览去挑战大家一种惯性的期待——你以为艺术应该是这样,但是我告诉你,其实在你看不见的时候,它也是一种作品,或者说,当艺术不回应你的期待的时候,你需要去反思你的惯性是怎么塑造艺术这个概念的。

拿我们面前的这张桌子举例。当我们把它当做一个桌子放在这里,它只有作为桌子的一种功能。但如果我们退后一步的话,它就只是这么一个物体,也许你可以躺在上面睡觉,你可以拿着它去冲浪。当你用它冲浪的时候,它就变成了一个冲浪板;当你用他打人的时候,它就变成了一个武器;你把它竖在路中间,它也可以成为一个路障。所以,当被还原成物本身以后,它的可能性是可以被重新定义的;而如果只被当成一个桌子,它的用途就很单一了。

我在定制自行车的时候跑了很多店,大家都觉得我有病。所有的自行车都应该是为了让人更省力,哪有让人更费力的自行车?哪有消耗人的体力去给电池充电的自行车?他们觉得我是来找茬的。我说,我来做生意的,你不赚钱吗?他们说,我不挣你这个钱,我求你了你走吧。因为他潜意识里就觉得,这是不可能的。

这种状况在我的创作中经常碰到,比如之前那个东湖站的站牌掉到湖里,我找人去捞,人家的第一反应也是觉得我有病,因为这个不在他们常规的工作清单里。我找的那个教练他经常在长江里面捞鱼雷,他跟我讲了很多捞鱼雷的故事,鱼雷他都能捞,捞我这个站牌不应该很容易吗,但他觉得这太离谱了。他不是根据难度来判断的,很多时候是被一种思维惯性给束缚住了。不是这个事情很难做,而是他根本不觉得这个事情是有必要做或有价值做的,这是一个价值观的问题。

我们现在的生活越来越多地被一种成功学的价值观所绑架,好像我们对未来的期待只是数字的不断翻番,人生也变成一种单一的路径,我们的功能就是人肉电池和生育机器,在一条规定的道路上过完一生,后代继续不断地发光发热。但有时候我们也可以跳出这种惯性,找到一种新的价值观。

03

在紧急状态里制造常态,在景观化中反对景观

随机波动:这次展览其实是你人为地制造了一个紧急状态——电永远不够用。到了第三周,你会觉得自己在慢慢适应这种紧急状态吗?或者说,对你来说,这种紧急状态是不是正在“常态化”?

葛宇路:还真是像你说的这样。一方面我的身体适应了,供电能力在稳步提升;另一方面,观众也不像一开始那样一大波一起涌过来。我们都开始有点适应这个状态了,从这个角度来说,它确实没有最开始那么紧急了。

随机波动:我最近在看孙歌的新书《从那霸到上海》,她讲到,日本311大地震的时候,东京也经历了一段时间的停电以及有限的电力供应,这对于东京来说是一件特别重大的事情。你几乎无法想象,有一天这样一个大都市突然黑了,是一种怎样的状况。那个时候孙歌跟日本朋友交流他们的日常,她发现人们适应得非常快,大家很快就掌握了在这样一种有限供电的情况下生活的规律,换句话说,大家很快就形成了一种可以依循的新的标准。

孙歌谈到,在一个持续的紧急状态当中,人是没有办法很好地活下去的,因为你对每一件事都要做出反应和判断,每一件事情对你来说都是一个新的情况。这是一种非常“高能耗”的生存方式,人会活得特别累。相反,只要有一个生活的惯性,有一些一直存在的标准,人就可以很省力地活下去。所以把人长时间地置于一种紧急状态下,其实是一种非常反人性的操作,因为通常人们都有一种“常态偏执”,会执着于一种常态,或者试图在紧急状态里面制造出一种“常态”,而这种“常态”又常常是虚假的。

这就回到我们刚刚聊到的,为什么想要在社会中寻找一些缝隙、寻找一些抗争的可能是非常困难的,是因为这种东西只能在一种非常态的状态当中产生出来。我看了这个书之后就觉得,这个点跟葛宇路的作品有很强的关联性。在你的作品中,这个例外状态是被你人为制造出来的,但可能几个星期之后,不管是你还是画廊,还是去看这个展览的观众,大家都已经进入到一个新的常态当中。

你会觉得这个展览是对今天的展览文化的一个回应吗?比如说很多展厅做得非常漂亮和亮堂,展出的作品是很大件的,可以拍照的,甚至可能有一个专门设计好的拍照位置,拍完上传社交网络。另外,今天的展厅也承担了一种社交的功能,很多人可能对作品并没有那么感兴趣,但还是会去看展,因为它其实是一种社交。这些功能在你的展厅里都完全不能实现,既没办法站在里面聊天,又没有办法拍照,可能连作品本身都看不清楚,就要被你轰出去了。

葛宇路:现在的展览确实越来越景观化了,它有点像是一个运动场或健身房,大家都有一个标准的模板,如同施瓦辛格式的肌肉,每个人要做的就是让自己越来越接近那个模板,而不是越来越成为我自己。站在这一点上,我是反对的,展览在变得越来越单一,变成一种视觉化的、声光电的饕餮盛宴。我觉得也许我可以不加入,我可以做一点其他的,一个桌子可能有大鱼大肉,我可能就是一小碟花生米,上菜之前调剂一下。

你提到大家的观看惯性,我想到一件挺有意思的事儿。我有一次布展,因为要播放影像,就把墙上投影覆盖的区域刷成了一个纯灰的色块,刷得挺均匀挺漂亮。有几个观众在开幕之前遛进来了,就开始在这个色块前面摆pose拍照片。后来等到那个影像开始放了,所谓“真正的艺术”来了以后,这个地方变得不适合拍照了。艺术在这个时候反倒好像把观众驱赶走了,但同时他又是被播放的东西吸引过来的,我想他肯定看了,但他真正可以炫耀的可能是跟灰墙的合影。

最后你说我的展厅里不能拍照,但我发现观众也很会玩——有人会开长曝光,在黑漆漆的展厅里用手机的电筒画画。所以我们也不要低估观众的创造力,所有的展览都有成为网红展的潜质,就看你怎么去想象它了。

04

艺术创作距离大众应多远,这是一个问题

随机波动:你这次展出的几件作品都是影像,现在很多展览里面影像类的作品也越来越多,但很多观众可能不太看得懂影像,不太知道艺术家想表达什么。

葛宇路:我觉得这个问题上艺术家和观众双方都有责任。即使我是一个创作者,或者说是受过艺术训练的人,你说的这种情况我也经常遭遇。一方面是因为现在的艺术创作对背景、对文本的依赖程度越来越高,包括这两年比较流行的人类学的创作方法,艺术家会做很多研究和田野调查什么的,如果你不了解、不进入它那个语境,就会觉得有点晦涩。很多时候你即使把展厅已有的材料都阅读完,可能都很难进入,你得回去了解他的创作脉络,甚至看很多评论文章才能慢慢进入。对于这一类艺术家,理解的门槛是比较高的。

也有一些门槛相对低的,但也需要观众对艺术史有一定理解。比如说我爸——没有任何讽刺的意思,就是我预设的一个没有接触过艺术史、对艺术没有概念的人——他能够欣赏的极限可能就是现实主义,到罗中立的《父亲》就差不多了。后来的85一批(的艺术作品)基本上已经超出他们极限,再到90年代、2000年以后全球化语境(下的艺术作品),他可能就完全理解不了了。比方说你给他一堆死苍蝇或者把牛切两半,告诉我爸说这是艺术,我爸可能还真得好好想一想。

观众可能需要做艺术史的功课,从现代主义时期开始学习,从塞尚怎么把画还原为帆布跟油料之间的关系,怎么还原到视觉;再到后来杜尚、达达彻底的反叛,开始出现现成品;然后还得理解为什么沃霍尔的抄袭也能成为一种原创……这些功课都做完以后,再看到达米安·赫斯特这个作品,你可能会觉得挺棒、挺有创造力的。这对观众的要求已经不低了,这是观众的责任。

另一方面就是艺术家的责任,但其实说同行不太合适,所以我得比较谨慎地说。我只能说艺术肯定是百花齐放的,有人用做研究的方式做艺术,这肯定是好事,但另一方面,艺术圈确实也都在思考一个问题,那就是今天很多创作离大众越来越远了,变成了只有极少数人能看的东西,这里面存在一个潜在的阶级限制。我以前跟朋友聊电影,他就说我不喜欢看《白日焰火》这种文艺片,我每天白天上班这么累,晚上回家就这么两三个小时的时间,我只想放松一下,我不能看点开心的东西吗?

大部分人每天上班、养家糊口其实蛮辛苦的,艺术某种程度上也是一种放松,当然如果完全变成放松成为“奶头乐”了,也不是我愿意看到的。总的来说,艺术圈也都注意到这个现象,也在试图去回应,但是艺术圈其实没有大家想象的反应那么快,但我们也在一点点调整。

随机波动:作为一个艺术家,你会愿意去阐释自己的作品吗?

葛宇路:这个问题我在本科的时候纠结过一段时间,我到底说还是不说。因为有句话是“1000个读者心里1000个哈姆雷特”,我说了不就等于把其中999个都杀死了,就意味着另外999个都是不合法的阐释。但我后来发现自己多虑了。对于艺术家来说,阐释或者不阐释完全是你的自由,阐释作品不是对一个艺术家的要求,更像是对一个想要跟大众沟通的人的要求。你能够比较理性地、有逻辑地把你的作品说清楚,这是一个训练的结果。所以我觉得我可以尝试去说,按照我的想法去引导一下观众,这也是对观众负责任的一种表现。

随机波动:刚说到艺术的标准的问题,作为艺术家,一方面你要面对大众,另外一方面你也要面对整个行业,这两者之间会存在张力吗?

葛宇路:肯定有张力。现在大众的因素变得越来越重要了,因为整个时代都在发生变化,这已经不再是精英把持话语权的一个时代了,普通人有更多发声的机会,普通人随便拿起手机拍一段传到网上,就有被展示的可能。过去的那种看见和被看见的关系,那种稳固的金字塔开始松动了。

在艺术圈里,过去是艺术家、策展人(学术)以及藏家(资本)这三方面在平衡,现在可能出现了第四股力量,就是大众,并且它占据的比重越来越大。我自己也是深陷其中,很难说它具体是怎么发生的,我只能说公众的意见在很大程度上开始推动大家去重新看待一些作品。

随机波动:你自己就是一个例子——你是一个把作品做上了社会新闻版的艺术家。

葛宇路:我不能说上社会版我不开心,或者我很抵抗,那太装逼了,我肯定还是开心的,代表大家愿意看你的作品。但是比方说有一个我很喜欢的艺术家厉槟源,他之前在央美这边的时候特别郁闷,每天跑到望京街头裸奔,奔了十几次,后来上了热搜,大家叫他“望京裸奔哥”。这件事如果放到艺术圈内部去评价,大家会觉得,裸奔只是一个情绪的发泄,但作为一个作品来说,好像还可以再进一步。当然他后来的作品很棒,去美国MoMA办展览,是一位特别优秀的艺术家,我很喜欢。我想说的是,这个角度来看,大众媒体对艺术作品的评价,有时候也可以是非常简单的,仅仅是裸奔就已经可以吸引到他们的眼球,但是艺术圈里老早大家就觉得裸奔不算什么了,现在反而思考的是,脱衣服是否是一个必要的事情。

上个世纪很多行为艺术家会觉得一定要脱,为什么?不是说要吸引眼球,而是要还原到一个纯粹的肉身。比如说在很经典的作品《无名山增高一米》里,我会觉得脱衣服很必要,就是要回到一个纯粹的从自然里走出来的人的状态。但是现在有时候我会觉得,好像脱了之后你想要表达的东西反而表达不清楚了,我一脱观众就会想很多,作品就可能会失控。

大家对行为艺术有一个刻板印象,但至少在我的艺术观念里面,我觉得艺术不一定是你一眼就看出来是艺术的才是好的,我个人更倾向于做那种你看好几眼都看不出来这是艺术的东西,你甚至会认为它就是生活的一部分,你跟它相处了很长时间,才突然意识到原来这个东西也可以是艺术。我喜欢那种更日常的,在你生活中渗透得很深的那种感觉,当你把它转化为艺术的时候,它挑战的其实是你认知的惯性。比如以前你看到一个没穿衣服的人,你没法用正常的眼光去看他,马上就会进入一个艺术的语境。但现在我们更希望艺术被藏在后面一点,藏在生活里面,藏在人的生存逻辑里面。

本期节目提到的艺术家和作品(按提及顺序排列):

克莱斯·奥登伯格(1929- ),瑞典公共艺术大师,1956年定居纽约,此后三十年间,创作发表了很多雕塑、素描、绘画以及行动艺术作品。他是“偶发艺术”的实践者,也是著名的波普艺术家。

克里斯托夫妇(克里斯托(1935-2020)和妻子让娜·克劳德(1935-2009)),艺术家,1964年定居纽约,搭档成为“包裹艺术家”。因其尺幅巨大的包裹公共建筑物和自然界的作品为人熟知。1995年6月17日,完成作品《包裹德国国会大厦》,在这件作品中,他们用超过10万平方米的丙烯面料以及1.5万米的绳索,包裹了整栋德国柏林国会大厦。为了这个展出两周的作品,他们耗时24年说服了近200位德国议员支持该计划。

YBAs,英国青年艺术家,是一个活跃于英国伦敦的松散艺术家团体,成立于1988年,代表人物包括达米恩·赫斯特和崔西·艾敏。他们大多出生于1960年代中期,最初多在仓库或工厂内办展,以“震撼战术”,如使用废品和活物来吸引观众眼球。

翠西·艾敏(1963- ),英国艺术家群体“英国青年艺术家”成员之一,凭借最著名的作品《我的床》入围1999年特纳奖候选人名单。这张床就是艾敏睡觉过后的、未经整理的床,周围摆放着丝袜、喝完的酒瓶、吃完零食的袋子、药盒、空烟盒等等。

达米恩·赫斯特(1965- ),英国艺术家群体“英国青年艺术家”成员之一,钟情于生物有机体的有限性,他把动物的尸体浸泡在甲醛溶液里的系列作品《自然历史》享有极高的知名度。他的标志性作品《生者对死者无动于衷》,是一条用甲醛保存在玻璃柜里的18英尺长的虎鲨。这件作品在2004年卖出高价。

杰夫·昆斯(1955- ),美国艺术家,著名波普艺术家,其作品往往由极其单调的东西堆砌而成——比如不锈钢骨架、镜面加工过的气球动物等。他的不锈钢雕塑作品《悬挂的心》曾在纽约拍出2600多万美元的高价,创下在世艺术家成交价新纪录。

“八五新潮”,以《中国美术报》为阵地,在1985年到1989年间不断介绍欧美现代艺术和年轻一代前卫艺术的运动,是1980年代中国精英文化运动社会大潮的一个支流。

《为无名山增高一米》,由一群来自北京“东村”的自由艺术家共同创作的作品。11位全裸的男女按照体重顺序,从上而下以3、2、2、2、1的人数层层“裸叠”,身体叠罗为一。

张洹(1965- ),中国当代艺术家,20世纪90年代以一种逼近极限的身体表达,陆续创作了《为无名山增高一米》、《为鱼塘增高水位》、《12㎡》等行为艺术作品。在《12㎡》中,张洹裸体坐在北京东村的公厕中,浑身涂满鱼油和蜂蜜,招惹苍蝇爬满身体。

马六明(1969- ),中国当代艺术家,20世纪90年代在北京东村创作了一系列行为艺术作品,在《芬·马六明》系列中,他创造出一个虚构的人物芬·马六明——化妆技术让他的面部呈现出女性特征,而躯干仍然是男性的。

维也纳行动派,20世纪最激进的艺术运动之一,在当下仍极具争议性。其目标是用多维的感官和心理现实引导人们直面悲惨的、难以忍受的和充满禁忌的社会现实。其中的艺术家会在作品中使用鲜血和动物尸体,也会将自己的身体(甚至性器官)当做激进表达的试验场。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。