一 张 旧 招 贴

文︱彭德

2014-07-18 04:32

清理旧物,翻出了这张发黄的招贴。A4复印机留下的这张破纸,当年的张贴人成了今天的名流。中央美院的张贴人是朱青生或费大为,中国美院的张贴人是谷文达或张培力,广州美院是杨小彦或即宏,四川美院是王林,湖北美院是黄专或魏光庆,西安美院是陈云岗,云南是毛旭辉,厦门是黄永砯。

1987年,《美术思潮》改为双月刊,每本五角。当时的稿酬,每千字10-20元;而今经纪人付给资深批评家的润笔费,最低的是一个字10元,高的是一字100元。有人觉得很高甚至愤愤不平,殊不知相对于唐代的润笔费和当代艺术家的画价,不足挂齿

这张招贴起了什么作用呢?《美术思潮》当年最大的发行量是一期3万册,比当今任何专业美术刊物的发行量都大,而且印刷品质极差。二十多年来,几乎每年都有人怂恿我复刊,或者出版影印本或节选本。后一建议可取,只是没有投资人。中国收藏家只关注作品,他们还没有营造作品背景的意识。仅《美术思潮》这一年的作者,半数左右成了当代艺术的代表人物。他们创造了一个时代。作者名单按出场先后排列,分文章和作品两类,罗列如下:

刘纲纪、郎绍君、高名潞、娄述泽、丁方、王广义、吴山专、毛旭辉、舒群、徐建融、王林、卢辅圣、白纯(黄专、严善錞?)、邵宏、杨小彦、孙美兰、李砚祖、李维世、刘骁纯、王可平、索菲、楚迟(彭德)、王明贤、赵国文、布兰汀、赵冰、王小箭、张蔷、殷双喜、陈云岗、张建建、鲁虹、任戎、让·萨特、约翰·克拉克、迈克尔·菲利普森、刘海粟、杨立光、李家屯(栗宪庭)、周彦、李正天、水天中、贾方舟、杭间、祝斌、松实(皮道坚)、黎川(鲁虹)、金忠群、陈孝信、邵大箴、刘典章、范景中、李小山、王川、盛军、黄永砯、张强、王鲁豫、孙建平、张培力、宋纲。

耿建翌、张培力、宋陵、包剑斐、李邦耀、黄雅莉、陈绿寿、段延安、李建生、胡朝阳、白玉焦、曹丹、阿辑(谢鸿晖、刘明)、罗莹、董继宁、陈顺安、毛春义、孙汉桥、未明、方少华、毛旭辉、徐累、沈勤、蔡立雄、付泽南、王爱勤、李微、何立、田挥、范汉成、童治华、陈启基、盛军、傅中望、王琰、左正尧、丁方、王度、吴山专。

上述人物已经定型,新潮美术也成了陈年旧话。当代艺术的前沿地带而今换成了中青年一代。祝愿他们大踏步地超越先行者。

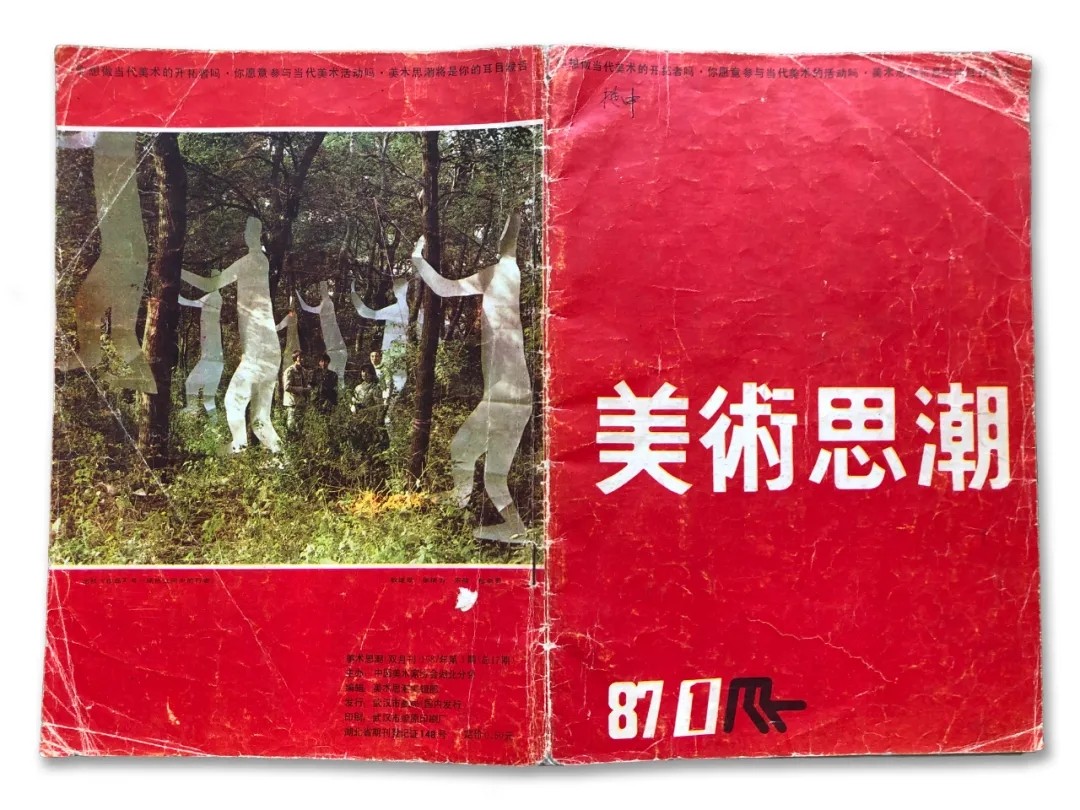

《美术思潮 》1987年第一期

图 / 作品

池社《作品2号——绿色空间中的行者》

耿建翠 张培力 宋 陵 包剑斐

当代青年艺术群体专辑

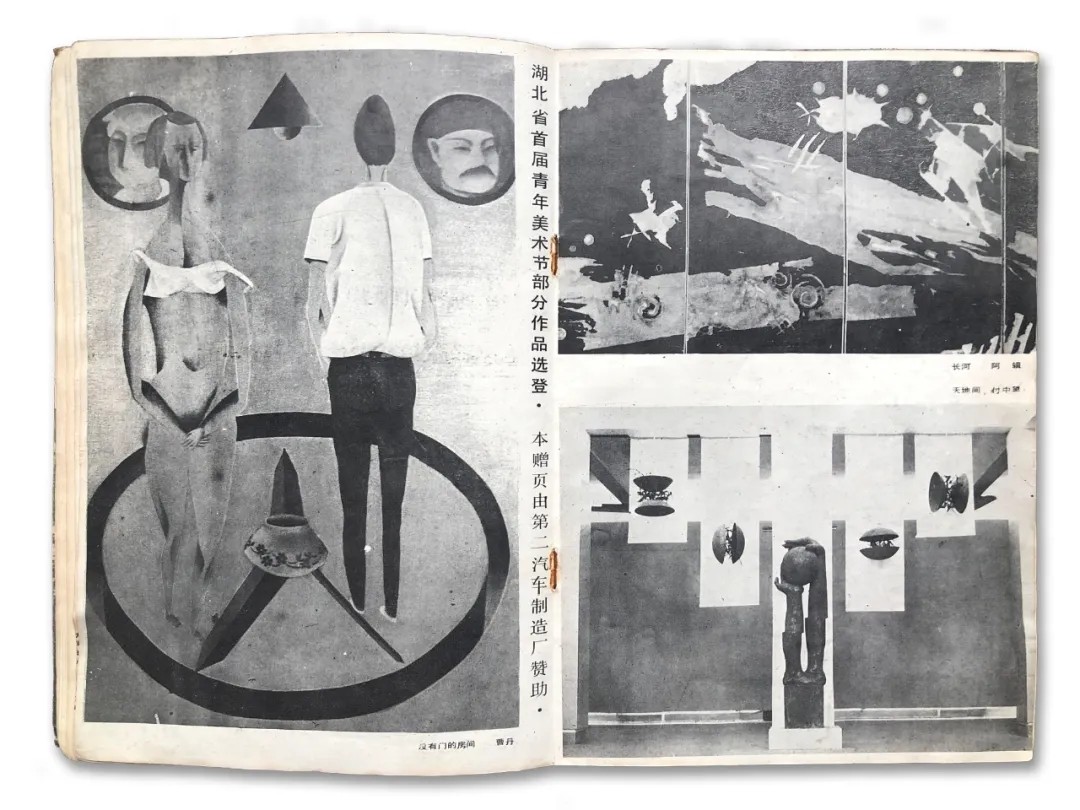

2 刘纲纪 (湖北) 走向现代——湖北首届青年美术节部分作品观后

29 郎绍君 (北京) 弄潮者的实验

40 高名潞 (北京) 中国现代美术发展背景之展开

10 娄述泽 (德克萨斯) 比较·借鉴

14 丁方 (江苏) 红色旅箴言

16 石久( 浙江) 关于“新空间”与“池社”

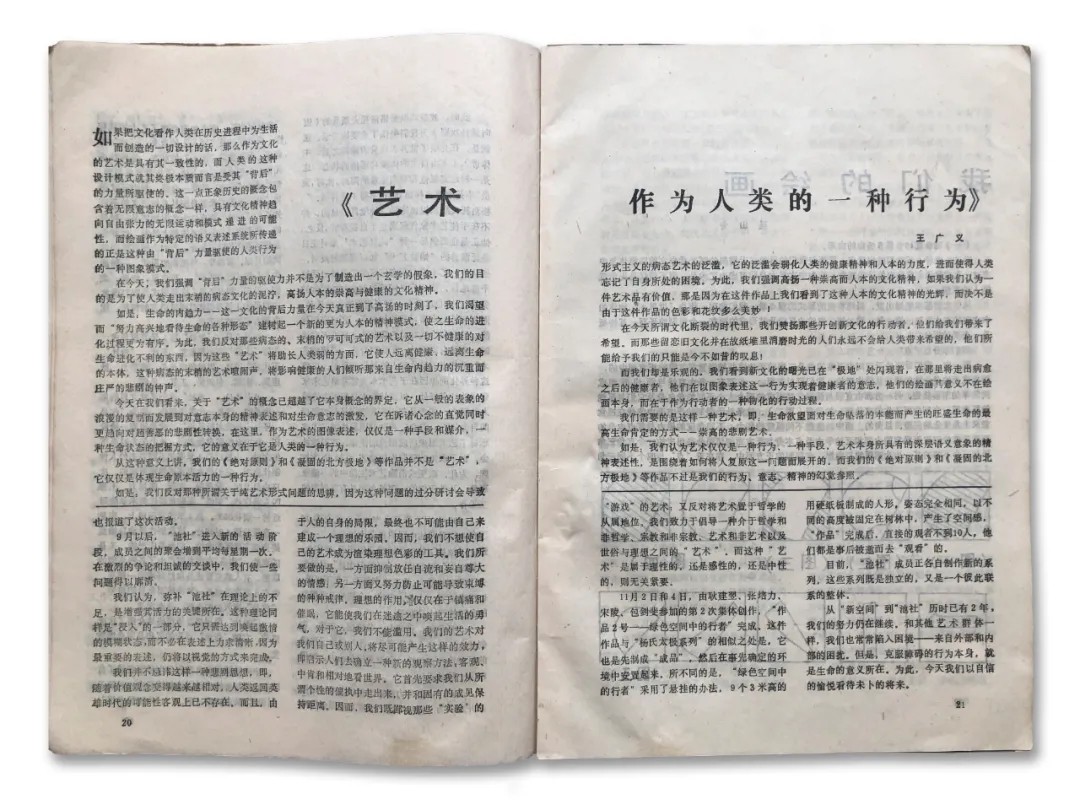

21 王广义 (广东) 艺术·作为人类的一种行为

22 吴山专 (浙江) 我们的绘画

25 毛旭辉 (云南) 新具像——生命具像图式的呈现与超越

33 樊波 (江苏) 新野性画派的观念变革

37 舒群 (黑龙江) 为“北方艺术群体”阐释

责任编辑 祝斌

封面、版式设计 陈绿寿

图 / 作品

卡邵 献岗

幽灵狂想曲系列 张晓刚

城与冰 丁方

2 刘纲纪 走向现代

——湖北首届青年美术节部分作品观后

10 娄述泽 比较·借鉴

14 丁方 天红色旅箴言

16 石久 关于“新空间”与“池社”

21 王广义 艺术·作为人类的一种行为

22 吴山专 我们的绘画

图 / 作品

山泉 李邦耀

静穆86系列 黄雅莉

图 / 作品

大河的光 陈绿寿

社会由他们构成(局部) 段延安

图腾 李建生

丢弃的梦 胡朝阳 王白焦

图 / 作品

没有门的房间 曹丹

长河 阿辑

天地间 付中望

图 / 作品

生苹果·熟苹果·荘子·老子·妻子 罗莹

共存 董继宁

牛朗织女 陈顺安

谧 毛春义

内心和平曲(之四) 孙汉桥

我的系列(之十) 未明

生命的摆设 曹丹

25 毛旭辉 新具像——生命具像图式的呈现与超越

图 / 作品

一群人走进来 一群人走出去 段延安

平衡的海滩 少华

29 郎绍君 弄潮者的实验

33 樊波 新野性画派的观念变革

37 舒群 为“北方艺术群体”阐释

40 高名潞 中国现代美术发展背景之展开

图 / 作品

守望者 徐累

先人 付泽南

和睦 王爱勤

全文转载《美术思潮》1985——1987年读者来信 (选登)

感谢彭德先生对资料的提供。

1985——1987年读者来信 (选登)

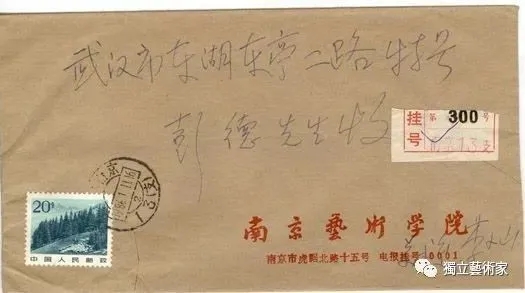

▲李小山信件86年1月11信封

▲孙景波信件85年7月17信封

美术思潮编辑部:

贵刊收到。阅读后心情久久不能平静,贵刊的文章道出了大家想说而无处诉说的话,看到了见解独到的理论大作,第二期的两篇理论探讨文章甚好。湖北已逐步成为大家心目中(尤其是青年)的美术中心。另外还有一点小小建议,希望能够印得再精致一些,有一册相应的书同读者见面。

延安地区文联 张永革

热烈祝贺贵刊创刊,她为美术界带来的新的信息,有相当的指导作用,她将成为美术界专业人员、业余作者的挚友。

中央工艺美术学院讲师 朱军山

偶然的机会,看到一本《美术思潮》,非常高兴,为您们这种真正为艺术繁荣的精神而感动。

说句不过份的话,如果说过去我们艺术事业停滞,是没有真正为艺术的理论,而那时的理论多少总掺杂了非学术的色彩,艺术家们对理论的逆向心理,导致了理论暗淡。

我是一个搞美术设计工作的,尽管我知道你们宗旨不在追求表面的东西,但作为艺术追求,应把你们的杂志,从内容到形式都办得更美好,为此,我贸然为你们画了二个封面设计,我不图酬,谨作为对你们的支持,即也是对新的理论的支持。

南京美术设计研究所 范建平

从《思潮》看湖北,湖北在崛起。在你们的旗帜下将造就一代杰出的画家,杰出的作品,这是指日可待的,可望可及的事业。

陕西洛南县文化馆美术干部 李相虎

《美术思潮》的确是一本名副其实的刊物,因为它没有保守,没有派性,没有庸俗的吹捧,具有一个“新”字。所以它对我来讲的确产生了巨大的美丽。甚至反复读了几遍。

锦州制药一厂技术科 姜铁云

拜读《美术思潮》,十分荣幸。一气读完两卷。神志大惊,粉碎“四人帮”以来,我还未看到像您们办的这种高质量的刊物。首先刊用的文章是高水平的,有新的价值,对我国美术事业的真正新兴、开拓将起到重大的推动作用。

徐州市群众艺术馆 李怀林

我们这大个国家总算有了一家美术理论刊物,而且是面向青年人的。

湖北省蕲春文化馆 张宇雄

前几日见到你们寄给编辑部的《美术思潮》,一席“答客问”就真正的让我耳目一新,大为振奋!虽然有许多文章、论述,我还很不理解,或者干脆说还不很懂,但却全然没有那种沉闷、陌生和不安的异己感。觉得舒畅、合口味,信心大增。脑子也活跃起来了。谢谢你们,衷心地拥护你们的宗旨。

沈阳鲁迅美院《美苑》编辑部 丁巧巧

《美术思潮》第一期收到了,匆匆阅读一遍,顿觉耳目一新,论文大都有创见,触及了当前美术创作和理论研院的新情况和新问题。

中国美术馆研究部主任 陈伯萍

看了一、二期文章,感到新鲜,而且使人兴奋!人类今天处在高度发展科学的现化的新时代,当然要出现新的美术思潮和新的创作。我看后,感到生活中不能缺少这一刊物。

美协广西分会主席 凃克

两本《美术思潮》已阅,总的感觉稍欠单薄(主要是页码太少。文章质量并不单薄)。但已经显露出一种新鲜的锐气,衷心祝愿《美术思潮》越办越好,成为我们、特别是中青年美术工作者的案头必备杂志。

郑州市十六中学美术教师 殷双喜

《美术思潮》使人振奋,办刊宗旨受到美术界的热烈欢迎,我们这样一个大国,多么需要有这样一个开创性的刊物。

山东《大众日报》美术组 邱兵

《美术思潮》办得很好,全校学生十分高兴,我们愿大力支持。

四川美术学院院长 全国人民代表 叶毓山

见到《美术思潮》甚为振奋,由于艺术上的见识,我与刊物有一种感情上的联系,我希望这种联系是持久的、深入的。

深圳国画家 江文湛

购两期《美术思潮》,渴读数遍,字里行间,好象闪光的星辉,照耀着我的心——一颗青年美术业余作者的心。

河南登封五中 王长水

我是河南省社会科学文学所的研究人员,现在来北京进修,见到你们的《美术思潮》杂志,非常喜欢。

河南社会科学院 王增范

《美术思潮》办得面貌新,有生气,能反映不少艺术前沿的信息。

安徽艺术研究所创作室 费良琼

贵刊出刊以来。深受我院师生欢迎,读之如清风吹入脑际,使长期抑郁的精神为之一爽,接着便是引起对自己走过的路的深沉的思索。虽然间或有某些观点我一时尚不接受,但它总是向我提出了新的挑战,使我的思活跃起来。仅此一点,就是十分可贵的了,这也是我非常喜爱贵刊的缘故。

辽宁鲁迅美术学院 陈尊三

《美术思潮》已出的几期,我都看了。肯定算是国内美术刊物中最有份量的了。我已尽力在成都大开销路,扩大影响。很多人都建议《美术思潮》改为图文并茂,并登刊国外现代绘画,这样观众还会多。祝您刊的事业成功。

成都画院油画家 周春芽

由于工作关系,我有条件博览国内美术杂志。以往我国的美术杂志,受读者欢迎的是《世界美术》、《美术译丛》之类,即洋的。

《美术思潮》创刊后,引起了许多人的重视,起码中央美院的学生常有向我借阅的,说它办的成功还为时尚早。能不能站在历史的角度上摸住时代的美术思潮之脉,要靠修养,要靠实践,能有机会办一个新的美术理论杂志很不容易,并且贵刊的编辑都有跃跃。

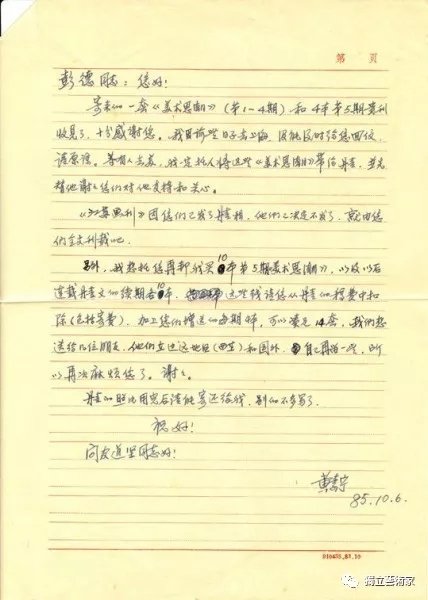

▲黄素宁(陈丹青夫人)信件85年10月6

1985年,邹跃进27岁,《美术思潮》发表他的处女作《美术史上的回复与创造》。

陈丹青从纽约给我写信赞扬这位名不见经传的作者。这篇文章至今仍有说服力。

陈丹青:【油画艺术语言的个性】《美术思潮》1985年第6期

注:图文出自网络,版权归原作者所有

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。