编按

在这个技术-存储的时代,档案、记忆与存储之间的关系是什么?首先需要厘清的是,作为文化技术(图书馆、档案、博物馆)或技术数学设备(计算)的存储不同于人类的记忆。面对当下的技术-数学存储,我们必须抛弃所有来自传统文化的记忆隐喻。其次,21世纪越来越成为一个档案越出的时代,我们需要完成新的关于“档案的启蒙”,即在计算机硬件的规则和数据检索的算法下成为“动态存储”的数据考古学家,而不是静态物质的档案管理员。最后,互联网在本质上与档案截然不同(甚至是反档案的),我们需要一种新的“动态”档案的美学:实时或即时的存储处理、快速反馈。这便是恩斯特在这篇文章中向我们勾勒的以章法有序、“算法”著称的反档案实践的近期前景。

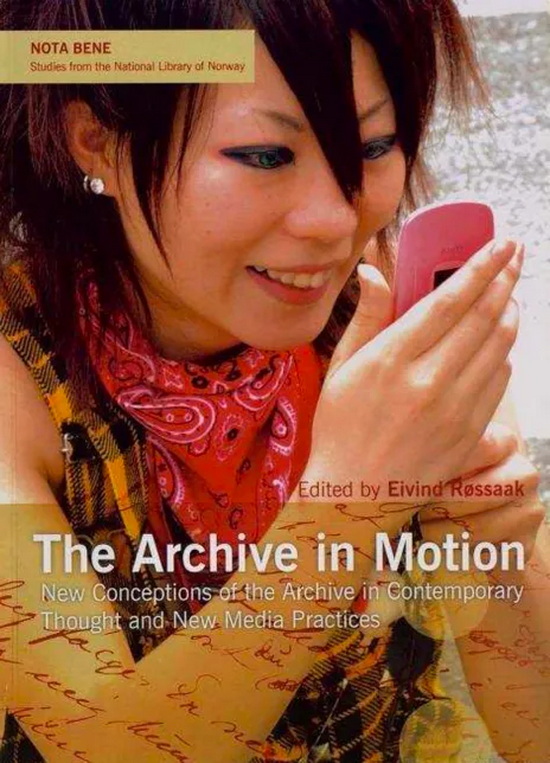

沃尔夫冈·恩斯特(Wolfgang Ernst,1959-),德国当代重要的媒介理论家,柏林洪堡大学音乐与媒体研究所的媒介理论教授,媒介考古学作为一种学术探究方法的主要倡导者。主要代表作品,英文出版物有《存在中的技术:激进媒介考古学和计算机器》(Technológos in Being: Radical Media Archaeology and the Computational Machine, 2021),《声波时光机:显性声音、隐性声音和隐性音质》(Sonic Time Machines: Explicit Sound, Sirenic Voices, and Implicit Sonicity, 2016),《数码记忆与档案》(Digital Memory and the Archive, 2012),《编年史诗:技术媒介的时间存在与操作性》(Chronopoetics: The Temporal Being and Operativity of Technological Media, 2016),以及大量的德语出版物如《以历史之名:收集-储存-(重新)计算》(Im Namen von Geschichte: Sammeln - Speichern - (Er)Zählen,2003),《时间在媒介中回荡:技术时间与作为他们特权知识形式的声音》(Im Medium erklingt die Zeit. Technologische Tempor(e)alitäten und das Sonische als ihre privilegierte Erkenntnisform, 2015)等。中文世界对于这位被誉为“基特勒传人”的媒介理论家的引入、译介相对较少。媒介观察者公众号推送过尤西·帕里卡撰写的《操作性的媒介考古学:沃尔夫冈·恩斯特的物质主义媒介图解》,着重论述了恩斯特的媒介考古学模式,以及他关于“如何重新思考媒介考古学”的挑衅性论述,即“媒介考古学作为一种新方法——它首先应该将媒介史的应用和补救视为一座物质纪念碑而非一种历史叙述,同时也应该将其视为一种近期来自德国的媒介理论浪潮,它不仅复制了基特勒在物质主义媒介研究领域的巨大影响,且朝着新的方向发展”。另外译文还有《从媒介史到时间性批判(Zeitkritik)》《中国特有的技术进路存在吗?》《数字时代的记忆:从“档案空间”到“档案时间”》,以及刚上市“新迷影”文丛《走向媒介本体论》中收录的“正在进行的双系统:古典档案与数字记忆”。本文译自:Eivind Røssaak (ed.). The Archive in Motion: New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices. Novus press, 2010: 53-73. 本文非常好地向我们展示了将媒介考古学作为理论方法的思维模式,并且极为原创性地延展了档案美学的内涵。文章涉及大量媒介技术理论的专业术语,感谢广西师范大学原百玲老师的翻译、润改。

▲

沃尔夫冈·恩斯特(Wolfgang Ernst)

技术-存储时代的“动态”档案美学

作者︱沃尔夫冈·恩斯特

译者︱原百玲

档案、记忆、存储最近,我去Saturn卖场找一些保险丝修理旧电视,这是位于柏林亚历山大广场的媒体市场,我看见一个标着“存档”(Archivierung,archiving)的货架。这里所标记的“存档”实际上只是外围的存储媒介,如CD-ROMs、DVD等等。我将其解读为“档案”一词的膨胀式使用,它已经失去了该词的特定内涵,逐渐混同于一般意义上的“存储”。吊诡的是,档案的含义恰恰与数字存储媒介的意思相反:后者是一个近乎无穷的存储空间,其中选择和分类、索引和关键修订的艺术已经完全丧失。在这个技术-存储的时代,人类学强调的古老的“记忆”概念还剩下什么呢?仅仅是一个隐喻?从控制论和建构主义的视角来看,基于网络的记忆类似于神经元记忆(Kohonen1984,5f)。技术从未像今天这样接近于动态记忆,因为通信本身已然与电子处理器完全相同。在一本关于“运动的档案”为主题的书中,我试图思考“档案的电子运动”,即:电子脉冲档案,雅克·德里达所说的“档案热”实际上是以电力为基础的(字面上有偏见的)。

▲

《运动的档案:当代思想与新媒介中的档案新概念》

(The Archive in Motion: New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices. 2010)

在技术媒介的语境下,最好从控制论的意义上思考“记忆”(比如反馈、再循环、延迟和重新激活),而非传统的语义学。神经科学已经抛弃了对记忆概念的强调,主张用模型描述信息交换的加速形式。实际上,存储意指停滞的动量(stasis),但记忆是某种时间为基础的东西,即:动态的过程性,就像数字计算中的内存设备。正如塞奇(Sage)所写,“内存是在时间基础上对录刻信息的识别和选择,存储是内存程序的一部分。……内存设备必须能够存储大量信息,以便后续的选择和使用”(Sage 1953,141)。事实上,它本身总是趋向于时间的转换(在“历史”的时间轴上)。

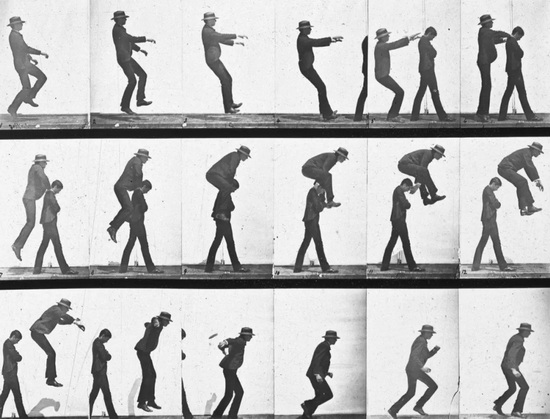

那么,档案与这些有何关系呢?档案保存了记忆的过程,不是运动着的过程本身,而是关于(of)运动的档案。只是随着计时摄影(迈布里奇、马西)和电影的出现,一个不可能的偶然梦想得以成真:捕捉运动中的动态元素,即动力学。因此,技术媒介(包括声学和视觉的运动)创造了一种对运动本身存档的新类型。这种技术档案的流动性表现了不变性和可变性同时存在的矛盾。

▲

Jumping over boy's back,埃德沃德·迈布里奇,1887

▲

Eadweard Muybridge Self-Portrait,埃德沃德·迈布里奇,1887

破解档案的机制也发生了变化:档案中的运动来自于人类的阅读行为,解读档案文件所记录的固定符号阵列,技术媒介(字面上的例子是“电影”)则依赖于处理数据的设备,以便生成适用于人类感官的文件。但在数据和感官之间存在一个界面:尽管早在1945年,万内瓦尔·布什(Vannevar Bush)设想了未来用于知识处理的存储媒介,如有线记录和磁带,但他关于存储、检索和链接数据以供个人使用的机制,建立在微缩胶卷的媒介基础上。

布什所设想的“记忆扩展器”,作为人类记忆的扩展,基于可离散寻址的缩微胶卷作为存储介质。事实上,缩微胶卷已被证明是20世纪最持久的存储介质之一,具有双重特征:一方面,它可以轻松和快速地读入任何数字设备,另一方面,可由装有传统缩微胶卷的阅读器甚至放大镜的人眼所破解。作为人和机器的界面,缩微胶卷被证明是理想的(Coy 2007,96f)。

传统意义上的档案不是动态本身,而是通过对记录形成的时间顺序进行空间化(拓扑学)来保持逝去动态记忆的完整。沃尔多·利兰(Waldo G. Leland)说:记录是有序的,以便“明确它们产生的过程”(Schdlenberg 1965,83)。档案科学称之为根据数据各自的来源进行存储的原则。今天,确保完整的数据流不再是官僚主义的计算,而是基于计算机的数据处理算法。

作为一种操作性记忆,机构的档案更接近于计算设备而不是文化记忆(Foerster 1984,92-137;Esposito 1998,269-296)。在传统档案中,后勤(logistics)和记录是严格分开的,但在计算中,数据和程序存储在同一个存储位置,可以“动态”重新编程,就像在神经细胞中一样。[1]因此,计算机内存是递归的和再生的——这与档案的司法任务相反,它允许自发和动态地适应新环境,代价是失去持久性。

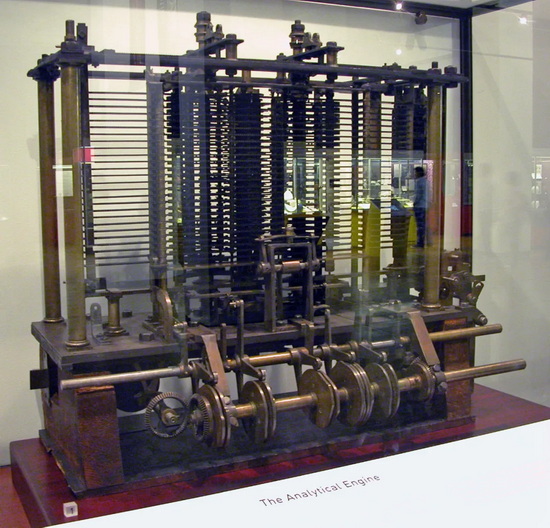

大约在1830年前后,查尔斯·巴贝奇发明了一种叫做分析机(Analytical Engine)的原型计算机。他将原型计算机的一个单元命名为“仓库”(Store);值得注意的是,这个存储区并没有提供一个完全独立的内存空间(正如档案概念所暗示的,不同于管理内存),而是计算扩展存在的一部分,即工作内存。[2]

▲

▲

巴贝奇分析机,伦敦

因此,在计算中决定性的存储元素是一种中间档案,一种短期内存,也被称为“寄存器”(在霍华德·艾肯的Harvard Mark I计算机中)。相反,对于更持久的数据存储,要使用外部的磁带和穿孔卡。“数字可能从计算单元中移除并临时保存在存储位置上。”[3]

从更普遍的意义上讲,这个程序是症状性的。从前,我们看到的博物馆般的、结晶化的时间对象,正在转化为流动的。呈现的是再循环而不是终结,储存的长度变得越来越短。ROM(long-term read-only memory,长期只读存储器)受到随机接入的RAM(随机存取存储器)的挑战。最终,存储将转换为临时存储。

磁带本身代表了技术存储(在结构上的“运动”)和档案制度(符号的)之间的冲突。在塞缪尔·贝克特的戏剧《克拉普的最后磁带》中,主人公面对着他自己录制成音频日记的记忆。在生日的连续播放中,这个电子电话从字面上重新呈现了克拉普的声音自我(物理现实和声音的熵),而他按时间顺序手写的磁带清单,则代表了档案制度。贝克特在剧本中的最后一句话是:“磁带沉默地继续播放。”这是一种动态的沉默,常见于档案中,但这一次是一盘等待录制的录音磁带——虚拟的档案,纯粹的运动。

▲

As We May Think,Vannevar Bush ,1945

“诚如所思”(万内瓦尔·布什)

我们不要将人类(联想)记忆与技术逻辑(即数值上可寻址的)存储混为一谈(Jessen 1965,20)。自动存储的介质通常只根据(重新)唤醒地址来显示信息。然而,人类记忆会根据其“语义”联想的内容来回想(Steinbuch 1971,75)。

作为文化技术(图书馆、档案、博物馆)或技术数学设备(计算)的存储不同于人类的记忆,因为大脑不会从数据库重新调用数据。人类的记忆更像是回想(remembrance):对感知数据的过程性综合,神经元的自动刺激,一种重新认识,它更接近于模式识别,而不是记住档案和地址。

动态档案也意味着情感性(即个人偏见的)档案:是对完全非个性化的国家官僚制度的主观化。它始于生理和心理学对人类“格式塔”记忆的研究(Volz 2007,240f),并首次应用于万内瓦尔·布什关于存储技术的愿景“诚如所思”中(1945年7月发表于《大西洋月刊》),他主张记忆和信息检索系统模拟人类回忆的联想机制,而非图书馆目录的结构分类树,这一观点明显体现在(且有限的语境下)对人类神经生物学和高速电子计算的最新见解中(后来称为“控制论”),该项目由布什本人在美国二战期间所负责。记忆和存储之间的区别并不是人与机器的对立,而是涉及两者的一种更具概念性的区别:

选择问题的真正核心[…]比图书馆采用机制滞后,或缺乏为其使用的设备开发要更深层。我们无法获取记录的主要原因是索引系统的不完善。当所有类型的数据被放在存储区时,会按字母或数字归档,信息的获取[…]是从一个子类追踪到另一个子类。[…]人类的思维不是这样工作的。它通过联想运作。记忆获取了一个条目,会根据联想的内容迅速捕捉到另一个,它类似于大脑细胞所携带的错综复杂的小道网。[…]那些不经常通行的小道很容易消退,条目不是永久的,记忆是短暂的(Bush 1987,259)。

我们再次强调:“记忆是短暂的”。在文字游戏中,我们甚至可以这样说:记忆成为了短暂的,随着真空管最后是晶体管的出现,计算机存储器开始以电本身的速度运行。

为了理解计算机和人类记忆间的区别,为了理解技术-数学存储,我们必须抛弃所有来自传统文化的记忆隐喻。

事实上,在早期(数字)计算中,技术上的短时存储——如水银延迟线和威廉姆斯管——接近于神经元机制,主要是再生的、动态的,“处于传递和重复之间”(Hui 2007)。

由此,我们可以就“如何保护媒介-档案数据用于未来”这一基础问题得出一个似乎矛盾的答案:数据越频繁更新,电子存储越持久,“因此它的短暂性永存”(同上)。这种情况类似于莫里斯·哈布瓦克斯(Maurice Halbwachs)所谓的“回忆集体主义”(mémoire collective)概念,与基于手稿的档案的僵化秩序相对立。电子存储器需要的是数据考古学家,而不是档案管理员。“计算机技术是为了信息处理而产生的,不适用于长期存储”(Meissner 1998)。

▲

La Mémoire Collective ,Maurice Halbwachs

从传统档案管理员的角度来看,可能会对数据库的不同性质产生误解。21世纪将越来越成为一个档案越出的时代。在数据流和基于网络的通信中,视角转变了:居于西方文明特权地位的“永久”文化价值观和传统——文化的ROM——越来越让位于一种动态的交换,最字面意义上的永久转移。这可以追溯到档案存储的孤岛,米歇尔·福柯所定义的“反空间”的异托邦(heterotopias of counter-spaces),一种巨大的和物质的对二进制数据的动态和永久重组的抵抗,由经济力量驱动的一般数字化时代的一种反实践。

数字可寻址与非数字存储器间的差距正在扩大,主要是由于缺乏数字化内容所需的人力。自动索引将取代人类档案管理员。自动分析和高带宽交互使得比以往更多的档案被可访问。与此同时,随着这种即时在线的访问,“档案”这个术语失去了它的重要性。档案和其他数据库之间的差异在技术上被消除了。

在一个数字复制的时代,档案的“灵韵”会发生什么变化,它还依赖于物质吗?像触觉和嗅觉(根据阿莱特·法奇,“档案的味道”)这样的物质属性,很难翻译(采样、量化)成数字形式。在很大程度上,记录的真实性——从档案员和历史学家的观点来看(外交官的辅助科学)——依赖于它的物质载体。对于这类历史遗存,传统档案馆和博物馆的任务没有改变,如1990年在挪威生效的《法定寄存法》,要求国家图书馆“不考虑所用技术”覆盖所有已出版的材料(Skarstein and Grave 2006, 5)。讨论到传统图书馆的媒介性质,有一个问题:书籍主要是一种信息传输形式因而独立于载体,还是依赖于它的物质形式(从卷轴到手抄本)?自从20世纪工程师发展通信数学理论以来,发生了巨大变化:信息可以不受制于物质材料进行传输。

这些数字媒介实践引发我们关注,如何在一种新媒介中建立或保存信息的权威性。一张数码照片或任何其他文件可以(几乎)不着痕迹地被“修改”。问题依然是,文化的物质性在多大程度上拒绝数字化动员。在这里,仅从事实上拒绝数字流通——可以说是非常不经济的——传统档案理念的反作用力一直存在。

但在数字领域,档案回到了严格的控制论(即“政府”)意义中,甚至比之前更严格,尤其在技术的和电子数学通信的法则中。源代码和协议规定着计算机的程序语言;也支配着计算机硬件中的中央处理器(CPU)上的寄存器(一个原始的档案术语)。[4]档案在物理上和逻辑上(即:技术上)规定着媒介文化,以福柯本人未见过的形式验证了他独特的“档案”定义。福柯的档案概念,整体上就像《知识考古学》中的认识论美学一样,更接近于语言学中的生成语法(乔姆斯基),或逻辑学和数学中的逻辑微积分,而不是人文学科的记忆。[5]随着数学化机器(即“计算机”)的出现,档案制度回归得更强势,但这次它并不依赖于档案管理员和用户的处理,而是与电子物质相结合。它按照它自己的规则来执行。虽然在模拟时代的电子存储媒介——比如,记录声音或数据的磁带录音机——实际上体现了“动态的”档案(卷轴间的动力需要接收信号),但转到非线性可寻址的存储媒介(硬盘),它允许回到离散的、突发的、非连续的算术制度,更接近采样而不是连续读取。传统档案是一个无时限的空间,但现在时间本身被谨慎地“档案化”了(记住,在词源学上“时间”源于印欧语系的词根,主要意思是“切割”或“分裂”)。

但这些内容大都是对公众用户隐藏的,在编程的计算机芯片中是“被保护模式”。档案的启蒙(让-弗朗索瓦·利奥塔《后现代状况》的主题),意指解锁档案(目前称之为“开源”)。

▲

《后现代状况》,让-弗朗索瓦·利奥塔

“档案”既是建制的名称(“硬件”),也是根据字母顺序来组织文件的符号系统。在当代技术-数学媒介的背景下,传统档案的功能正被规定计算机硬件的规则和数据检索的算法所取代,一种不同的“符号机器”。它更接近于米歇尔·福柯对“档案”的抽象使用(而不是官僚和政府意义上的档案)。

长期存储和永久保存之间的区别,可以用两种不同的电子音乐的起源来说明。一种是巴黎的皮埃尔·舍费尔(Pierre Schaeffer),录制来自自然环境的声音和噪音,“具体音乐”(la musique concréte)即利用磁带录音设备进行切分重组。另一种则是电子音乐工作室(Studio für elektronische musik),1953年由赫伯特·艾默特指导成立于科隆,这些声音最初由电子设备生成(“合成”的字面意思),不是基于和声而是统计学的概率(在媒介考古学意义上的悦耳“声音”)(Knilli 1961,30f)。

△t→0

存储行为指的是“分离的姿势”(米歇尔·德·塞托),即存储物质、能量或信息之后再使用。存储和即时数据处理没有本质的不同,只是在再使用的时间长短上有所差异。长期存储只是对当下“运动”的一种极端延伸。即使档案存储是动态的,也只是在重新实现的长度和频率上持续得足够长,看起来是动态的。

我们对比一下摄影时刻和电视或录像,前者是瞬间的固定,后者则是电子图像的即时传输。前者是光子事件在化学上产生持久的效应,后者则是图像在几分之一秒内从显示器的荧光屏上消失。但即使是几分之一秒也是一个区间,一种△t(即使它趋于零)。摄影的媒介考古学揭示了早期银版照相术和博尔塔照相术,如何通过机械和化学的方式完成长时间内、几乎是绘画性的曝光,逐渐缩短成标志的摄影“点击”或“拍摄”动作。另一方面,可能会发生几个月甚至几年后冲洗底片的情况。一个惨例是,1912年,在罗伯特·福尔肯·斯科特(Robert Falcon Scott)尸体旁发现的两个胶卷,斯科特在先驱罗尔德·阿蒙森(Roald Amundsen)之后登顶南极,他和团队成员在返回途中遇难。摄影师赫伯特·庞廷(Herbert Ponting),《伟大的白色南方》一书的作者,他之前曾陪同斯科特在南极进行拍摄。斯科特在阿蒙森留下的帐篷里发现了一封信,并一直随身携带直到不幸遇难,这封从雪地中找到的信(遗忘和冻结的记忆),最后寄到了目的地,挪威的哈康王国。摄影是即时的,邮政是延迟的,除此之外,二者在当时是可以相互替代的,但是在这里被颠覆和颠倒了。斯科特仍然在从发达的摄影中(罗兰·巴特式的刺点)看着我们,就像是来自于过去的电视直播,一种时间电视,缩短和破坏了在我们认知中将我们和过去分离的历史距离,它的基础是历史编纂的符号制度(书信)。(Skarstein and Grave 2006,67)。

▲

Terra Nova 探险队(英国南极探险队)的罗伯特·法尔肯·斯科特船长在罗斯岛埃文斯角的小屋里写日记。

照片由赫伯特·乔治·庞廷于 1911 年 10 月拍摄。

万内瓦尔·布什有远见的预期了超文本存储和记录检索(在他的文章“诚如所思”中,1945),用电子电视对文本或图像进行电报传真传输,电视中的“记录由移动的电子束产生”,当电子撞击时,由于速度很快,并结合着“自动发光的屏幕”,这不是纸或胶片的化学处理,能够永久改变”(Bush 1987,256)。除了古登堡时代的印刷文字和图像,信息自身的物质性变得流动而短暂,成为一个短暂的瞬间,时间的轨迹,而不是空间上的点,它是完全动态的,不像手写或印刷字母那样是离散的。

“现场”传输是电子(大众)媒介(广播、电视)的特征,乍一看它与档案完全对立。但是信道本身的缓慢传输,甚至可以用来存储(所谓的延迟存储器,用于纯数据的中间存储和回收)。

有两种形式的存储:动态的和静态的。也就是,事件的及时存储和时间瞬间片段的存储。两者并非完全不同,而是同一个事物的两个极端。介于两者之间的是每秒24帧图像的电影。即使电视传输仍然由有限的帧数(欧洲25帧)组成,(就像光电摄像管一样)带电电子存储在摄像管中,它与电影定格画面的差异是,存储缩短到微秒的瞬间性与持久性的不同。

在电影中,每帧画面实际上是静态图像,电视图像则是持续移动的,非常接近柏格森意义上的“绵延”。持续扫描光束试图补足一个总是不完整的图像。即使屏幕上的图像看起来是静止的,在结构上它也是运动的。虽然电影画面记录的是过去,而电视画面(在直播中)反映的是活生生的,不断变动的现在[…]电影事件主要是媒介依赖,而电视主要是(直播)事件依赖(Zettl 1978,3-8)。

电影更接近于电-物理信号的时间性质,而非传统的“图像”。电影在技术上发挥着档案的功能(存储在赛璐珞上,从胶卷上放映),而电视图像必须(重新)制作,不断更新,处于反档案(anarchival)的状态。

互联网:图书馆,档案,媒介机构?

图书馆是国家存储所有出版物的馆藏地,不管什么格式或媒介,它面临的最大挑战可能是,互联网在多大程度上必须被赋予“国家”生产。一个粗暴的解决方案是否认将网络文档视为出版物(在传统法律和常识上),这取决于如何从技术上界定互联网。

“粗略地说,网络是下述两种观点的混合,即万内瓦·布什的Memex个人超链接档案,以及西奥多·纳尔逊的一个公共但集中管理的超链接档案的文档(Docuverse)思想”(Dalgaard 2001,175-184)。但是万维网更接近基于印刷的图书馆,而不是档案。“文档”概念实际上挑战了作为新档案范式的网站。

准确地说,网站不是一个档案,而是一个由或多或少连接的集合组成的分布式系统。网络上的所有内容原则上可以在任何地方被访问(这与传统档案的权力“奥秘”相悖)。从整体上看,这是一个高度档案化的网络,而且无法改变。相较于静态的、基于印刷的图书馆,我们甚至无法对网站整体进行分类,因为搜索引擎很难追上新条目的速度(同上);事实上,这个动态图书馆(dynalibrary)的目录会随实时的指示内容而变化。

因此,互联网在本质上与档案截然不同。正是因为它的记录不能被一般公众访问用于文化知识,一个存储机构才被称为档案馆。我们以当下“数字媒介”时代的考古学为例,1942年4月23日,乔治·斯蒂比茨(George R. Stibitz)在军事会议上提交的“A.A.Directors的数字计算”打字稿(备忘录)。他在文中写道:“计算的机制已经被归类为‘模拟’或‘脉冲’计算机”(Dennhardt 2009,157)。注意:这里的“归类”是来自于知识的目录学秩序(基于辞典的),但斯蒂比茨的文件本身长期以来一直被列为(一个档案术语)机密,在美国国防部盖有“机密”印章,在档案上被“解除机密”之前,不对外公开使用。

▲

乔治·斯蒂比茨(George R. Stibitz)

但在档案馆和图书馆之间有一个特例:馆藏图书馆。在各个国家,这种图书馆主要发挥着档案功能,具有双重装订(double-bind):一个是严格保存的副本(不用于当前阅读,即存档任务);另一个是阅览室的功能性使用(图书馆任务)。法定存储(dépôt légal)(曾由法国国王作为审查工具引入)的机构,实际上将档案的要素偷偷带到了图书馆。然而,不同于行政档案,国家馆藏图书馆没有评估的权利,即(从传统角度)区分有价值和没有价值的。

类似于20世纪末印刷品馆藏的想法,已经出现了视听媒介品馆藏的模式,并在各个国家建立(挪威的国家图书馆,法国的伊纳泰克图书馆)。现在的“数字融合”是否意味着档案和图书馆之间差异的终结?历史学家米歇尔·德·塞托在对档案空间的反思中,将电子数据的存储与图书馆联系起来,而不是博物馆:

只要信息科学与计算机的使用有关,它就在“输入”到“输出”之间,在存储器的保留位置组织符号排列,并根据编程的指令将它们转移到商定的地址。它规定信息在空间中的位置和位移,这与过去的图书馆不无相似之处。(De Certeau 1988,注60)。

▲

The Writing of History,Michel de Certeau,1988

图书馆的目录遵循内容导向的系统分类顺序。相比之下,在基于出处原则(principle of provenanc)的档案中,输入的文件是按原始顺序保存的,而不是重新分发。档案的基本单位,即全宗(fond)[6],其档案学界定是明确的:

一组收集的记录,不管何种形式或物质载体,是以连贯、规范的方式进行的,在自然人或机构的程序中,包括私人或公共的;数据保存遵从原来的形式,不会破坏它。(André 1986,29)[7]

不同于档案学关注新增记录语境的系谱学构成,互联网的搜索引擎则是浏览和创建一个集合。布鲁斯特·卡勒(Brewster Kahle)所谓的“互联网档案”(Internet Archive)实际上是基于图书馆的模型:

在未来,它可能会为一个索引详细、可搜索的图书馆提供原材料。在网上拍摄快照的后勤工作相对简单。[...]我们的电脑软件爬行在网络上——从各个网站下载文档,被称为页面。一旦获取了一个页面,软件会通过交叉引用或链接找到其它页面。它运用网站的超链接——地址嵌入在页面中——再移动到其他页面(Kahle 1997,82)。

运动和固定:视听档案

基于手稿的传统档案是一组静态排列,大到记录、小到字母,只有通过人类的逐行阅读才能产生动态,爱迪生的“留声机”初看起来是最早的“运动档案”形式。它的录音——特别是在1900年前后的早期民族志录音,推动了维也纳和柏林的留声机档案——基础是一个在录音和回放时可旋转的、技术上的运动装置,类似于早期电影摄影的录音和投影。录制声学或光学的“真实”物理信号——完全不同于字母的符号记录,这是物理信号和文化符号的不同——“是”(is)运动的档案。不过,即使能够动态录制歌曲或运动,它们也几乎瞬间凝定在了存储媒介中。

▲

托马斯·阿尔瓦·爱迪生与留声机

口头诗歌(古希腊语aioidoi,不同于字面上对狂想诗的文本编织),在内容上接近记忆的“再生成”概念,借助了六步韵律(hexametric verse)[8]的记忆技巧,再结合福柯意义上的档案,即生成语法。即使是同一位歌手在下次表演时(时间转变)也不会重复同样的旋律(再生成,“再”意指记忆,“生成”意指档案)。语言学家米尔曼·帕里(Milman Parry)曾为南斯拉夫古斯拉里歌曲(Yugoslavw guslari)录音,他试图通过模拟重建荷马史诗的结构。阿尔伯特·洛德(Albert Lord)评论该录音时说:这种记录行为会不得已制造一种停顿(stasis),将原本流动的音乐固定为文本:就像给古希腊的“变形”之神普罗蒂厄斯(Proteus)拍照一样。所有的留声机记录都是一种档案的变形。然而,不同于留声机录音(仍然是机械的“书写”),电磁记录保留了口头表演的一个独特特征,从法语对录音设备的称谓中可以看出:即磁性书写(écriture magnétique)。电磁记录,由于其在物理上的非物质性,只有在作为动态过程的一部分时才存在,是再次-播放的电感应(在这个意义上,书写不同于印刷)。在洛德的《故事的歌手》序言中,哈里·莱文(Harry Levin)说:“无论是口语或演唱的词语,以及说话者或歌手的视觉形象,通过电子工程技术同时重新得以保持”(Lord 1960,1xiii)。

▲

▲

The Singer of Tales,Albert B. Lord

档案和运动

今天的“电子诗”生成表演剧场,是“二次口述”(Walter Ong),当然是发生互联网上的。这里,从经典到超空间档案的转变是在于其动态性,而不仅是被动的选择。这就是互联网上“档案”一词的用法:说明重点已经转变为实时或即时的存储处理、快速反馈。因此,所谓的互联网“档案”成为彻底时间化的。毋宁说,它是超时间的,而非超空间的,它的基础是即时反馈、再循环和更新的美学,而非锁定存储的永久理念。这种再循环、采样和文化融合的美学直接作用就是(多媒体)档案的开放/开放性/在线可用性。最近的“Re-* 艺术节”便以“再循环·采样·干扰”为主题,涉及当代艺术中的美学策略,直截了当地体现在标题“当代艺术策略(Künstlerische Strategien der Gegenwart)”中。

那么,如何将组织的标准和档案的结构引入到本身是流媒体的使用中呢?通过类似于快照的永久“获取”,仅更新上次阅读后更改的信息?

正如埃文德·罗萨克(Eivind Røssaak)所说,随着数字时代的加速,时间成为档案中的一个新要素:“存储的主要问题不再是空间,毋宁说是时间。我们不仅在收集静态的信息流,如书籍,而且还在收集真正的信息流(streams of information),如电视广播,最后是互联网”(Røssaak 2008)。

这种情况再次提醒我们,数字在线-记忆根本上的非档案性质:机构档案的功能是确保记录不会变动,因为法律体系本身是基于长期主张的,而非不断重写或更新。但即使是这种守法的“重要”实践也即将改变。

“风暴云”:动态记忆

随着像“网景导航器”这样的搜索引擎的出现,超空间回到了它在词源学上的本质:控制论,即海上船舶的导航。这一本质涉及到以反馈为基础的搜索引擎,而非传统档案的单向编目。不仅是搜索工具,而且搜索对象本身也变得动态化:在互联网上,我们更接近于动态生成的信息。“生于数字”(Born digital)意味着在算法上的动态性。那么信息机器人,智能搜索工具(knowbots知识机器人)能否实现宇宙档案的虚幻欲求呢?大卫·盖勒特(David Gelernter)提出“档案”桌面来替代空间导向,隐喻着计算机界面是基于时间的数据场:“Lifestreams系统将您的私人计算机视为[…]临时数据存储箱,而不是永久文件柜。它承担了对本地机器的主内存和磁盘的管理”(Gelernter 1997,106)。因此,媒介-文化研究必须让(欧洲)读者习惯,从存储的文化美学转向延迟传输的加速观念(Jack Goody提出的术语)(Iglhaut1997,174-176)。

数字媒介在本质上发挥着动态存储的功能,因为数字计算,像所有的高等数学一样,需要在数据间进行临时存储。在计算机内存中,档案的数学化是完整的,是结合了时间的数据。乔治·斯蒂比茨在他1942年4月的备忘录中直接表示:“数字计算在性质上是动态的”(Dennhardt 2009,157)。

当然,对档案秩序的怀旧是印刷时代残存下来的一种幻觉。另一种媒介文化的选择是处理虚拟的多媒介反档案,它超越了将数据再次简化到分类秩序中的保守愿望。数据垃圾,无疑是未来媒介-反考古学(media-anarchaeological)挖掘的基础(冗余技术倡议;Potatoland)。

▲

▲

The Storm-cloud of the Nineteenth Century,John Ruskin

与其从分类秩序的角度来思考档案,不如尝试着从熵的角度来思考,即:在传播理论中,最大程度的失序包含了最高程度的(可能)信息。1884年,在以《19世纪的风暴云》为题发表的两次演讲中,约翰·罗斯金关注到那些违背博物馆式的分类学概念的现象。他引用了“一系列的云现象”(Ruskin 1884,9),含蓄地发展了一种“动态”档案的美学,一种统计学的稳定状态,后来由系统论的发明者,生物学家卡尔·贝塔朗菲(Karl Ludwig von Bertalanffy)所界定(Bertalanffy 1953)。“绚丽的云本身”,虽然看起来在天空中静止不动,“却总是快速且通常波动地运动着”(Ruskin 1884,23)。这种振荡的“真实效果”无法被绘画再现,而是需要新型的记录机器(同上,25,39)。罗斯金因此发现,天气不属于自启蒙运动以来的将天气归类到自然中的物之序,它是一种热力学现象,它将力带入游戏,从根本上改变了一般的机械的表征:“波动形式的秩序,最好被理解为过程,而不是状态”(Richards 1993,87)。因此,熵不只是对秩序的简单否定,而是失序规则的组织,在随机数学的角度尤为合理。

确实,当提到运动秩序中的最小元素时,我们可能会想到生物物理学中的布朗运动,确切地说,会联系到热力学中气体的分子运动。正是在19世纪(热分析的基础上)发现了物质的运动本质:可能是波和频率(傅立叶的《热力分析》),或是分子运动或电子活动。间接地,热力学第二定律(熵概念,即封闭系统从有序状态发展为均匀无序分布,在时间上的不可逆趋势)与力学的统计学路径相结合(吉布斯,玻尔兹曼)——数学家和工程师(诺伯特·维纳,克劳德·香农)对该理论进行重读,提出了信息理论,一种认识论上不同于物质或能量的新运动(new currency),深刻地影响着作为当代媒介文化基础的技术。

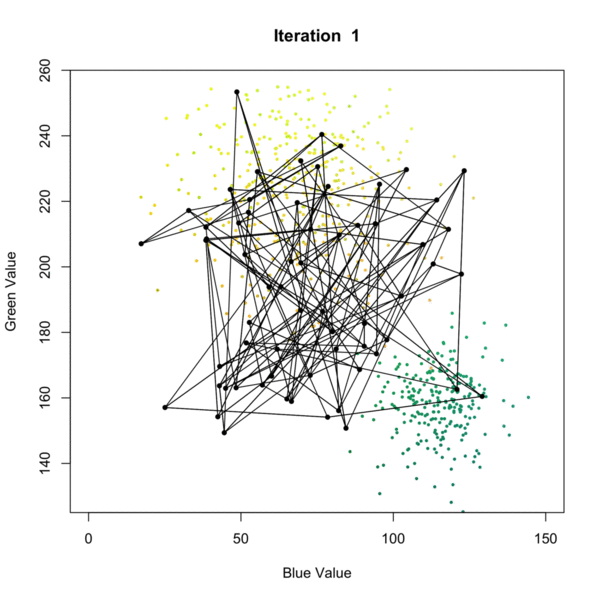

这种分析穿梭在物理的微观和宏观层面之间。云建模(由皮叶克尼斯(Vilhelm Bjerknes)为天气预报开发)是通过快速计算来应对这种反档案动力学(anarchivic dynamics)的挑战(尤其是高级的计算方法作为数值计算的核心,如多速率时间积分、时间计步和大规模平行化)。我们需要的不是档案形而上学,而是光谱云微观物理学(参见HPC 的“详细的云建模”Detailed Cloud Modeling)。SOM(self-organizing map自组织地图)就是这样一种基于神经计算的算法,用于可视化和解释大型高维数据集,不仅用于分析大脑的电信号,还能挖掘音乐,将相似的歌曲可视化,以及用于组织和检索大型文档集(如WEBSOM方法),特别是还能精确地对卫星图像进行云分类(Kohonen 1995;SOM-Research;ESOM MusicMiner)。这可能是以章法有序、“算法”著称的反档案实践的近期前景。

参考文献:

雅克·安德烈(1986):《历史的证据:法国档案》,Traverses出版社,36;29,

卡尔·路德维希·冯·贝塔朗菲(1953):《平衡流的生物物理学》,布伦瑞克:费维克出版社。

万内瓦尔·布什(1987):《诚如所思》,见A.J.梅多斯编:《信息科学的起源》,伦敦:泰勒·格雷厄姆,页254-261.

全喜卿(2007):《文化实践中的媒介理论:永恒的短暂,或未来是一种记忆》,德国柏林第二届“媒介、艺术、科学和技术的历史”国际会议的论文摘要,页15-18

沃尔夫冈·科伊:《存储媒介》,见沃尔夫冈·雷西格和约翰-克里斯托夫·弗雷塔格编:《计算机科学:历史背景下的当前主题》,柏林/海德堡/纽约:施普林格出版社,2007,页79-104

如恩·达尔加德(2001):《超文本和学术档案:运作中的交互文本,副文本和附加文本》,第12届ACM超文本和超媒体会议论文集,纽约:ACM出版社,页175-184

米歇尔·德·塞托(1988):《历史的书写》,纽约/奇切斯特:哥伦比亚大学出版社。

ESOM. http://musicminer.sf.net ( 2009.5.12)

埃琳娜·埃斯波西托(1998):《虚构与虚拟》,见西皮尔·克莱默尔编:《传媒·计算机·实在性》,法兰克福/M.:苏尔坎普,页269-296.

海因茨·冯·福斯特(1984):《没有记录的记忆》,页92-137,见《观察系统》,加利福尼亚州海滨:Intersystems出版社。

大卫·盖伦特(1997):《机器美容》纽约:Basicßooks.出版社。

HPC的详细云建模,莱比锡的“莱布尼兹对流层研究所”和德累斯顿大学的“信息服务和高性能计算中心”,http://www.tudresden.de/zih/clouds (accessed 2009.5.11).

斯特凡·伊格豪特(1997):《从存档到导航:关于‘深度存储’和可用性媒介的评论》,见英格丽·沙夫纳和马蒂亚斯·温岑编《深度存储·记忆的武器库:艺术中的收集、存储、存档》,慕尼黑/纽约:Prestel出版社,页174-176

艾克·杰森(1965):《关联存储》,布伦瑞克:Vieweg出版社。

布鲁斯特·卡勒(1997):《保存互联网》,《科学美国人》,276/No.3.82 f.

克尼利·弗里德里希(1961):《广播剧》,斯图加特:科尔哈默出版社。

托沃·科霍宁(1984):《自组织与联想记忆》,柏林/海德堡/纽约/东京:施普林格出版社.

阿尔伯特·贝茨·洛德(1960):《故事的歌手》,波士顿:哈佛大学出版社。

让-弗朗西斯·利奥塔(1993):《后现代状况》,巴黎:午夜出版社。

马克・奈皮尔的potatoland网站:www.potatoland.org (2009.5.11).

格尔德·梅斯纳:《解秘东德留下的数字档案》,《纽约时报》在线版,http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html ?res=9EOOE7DCI731F931A35750C0A96E958260 (2009.5.11).

再循环·采样·干扰,艺术学院,柏林,www.recycling-sampling-jamming.de 2009.5.11)

托马斯·理查兹(1993):《帝国档案:帝国的知识与幻想》,伦敦/纽约:Verso出版社.

约翰·罗斯金(1884):《19世纪的风暴云》,奥平顿:乔治·艾伦出版社。

埃文德·罗萨克(2008):《国家图书馆和数字时代》,在“Words, arr: Du store verden”工作坊提交的论文,挪威奥斯陆,2008.9.20。

艾拉·米·塞奇(1953):《让机器记住》,Product Engineering,Bd.XXW, 141-149。

R.谢伦伯格(1965):《档案管理》,纽约/伦敦:哥伦比亚大学出版社。

维格迪·莫伊·斯卡斯坦和托杰·葛瑞伍(2006):《活的记忆》,奥斯陆:挪威国家图书馆的收藏。

SOM-Research. http://www.cis.hut.fi/research/som-research (2009.5.11)

赫尔辛基科技大学的SOM研究,http://websom.hut.fi/websom (2009.5.12).

卡尔·斯坦布奇(1971):《机器与人》,柏林/海德堡/纽约:施普林格出版社。

沃尔茨·霍斯特(2007):《信息存储手册》(第三卷),亚琛:Shaker出版社。

赫伯特·泽特尔(1978):《电视美学的罕见案例》,《大学电影协会学报》,Vol. 30/ No. 2, 3-8.

_________

注释:

1. “在神经元细胞中,这个位置没有任何记录的存储空间……它是一组在它们被获取的地方必须整体记忆的响应……‘地址’和‘数据’是一回事”(Kohonen 1984,I4f),就像当前冯·诺依曼对计算架构所定义的那样。

2.“所有数字最初放置在这一‘仓库’中,并根据分析引擎的计算返回该仓库”(Coy, 2007,80)

3.霍华德·艾肯:《拟建自动计算机》,引自:科伊,2007,页81,1938.

4.参见,如由赫尔辛基理工大学“计算机和信息科学实验室”开发的“可用性软件”:“为了获取……真正的自组织的程序,取代SOM和LVQ算法,我们实验室发布了……

5.因此,一篇代数微分的论文,如尼尔斯·亨里克·阿贝尔(Niels Henrik Abel)在奥斯陆国家图书馆的的草稿,尽管无可争议地是档案记录,但它包含的论点持续有效,无论历史环境如何(1826年提交出版)(Skarstein and Grave 2006,79)。

6.译者注:“全宗”一词最早是以法文形式出现的,即Fond。它是由法国档案学者,时任法国皇家档案馆(即今天的法国国家档案馆)行政部负责人的纳塔利斯·德·威利(Natalis de Wailly)于1841年向当时的法国内政部长唐吉·杜夏尔(Tanneguy Duchâtel)伯爵提出的档案整理原则。当年4月24日,法国内政部颁布了《关于各部和各省档案整理与分类的指示》(即著名的第“14号通令”),将“尊重全宗”原则正式确定为档案的基本整理原则。在此之前,档案往往按照主题、时间或地点的原则进行整理,这种整理方法割裂了档案之间的联系,也使档案难以确定其来源。

7.译者注:恩斯特将法语原文译为英语。

8.译者注:Dactylic hexameter(也称为 heroic hexameter或empic of epic)是古希腊和拉丁诗歌中经常使用的一种韵律或韵律形式。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。