2024连州国际摄影年展 之三

并行输出——国际影像展

ParallelOutputs — International Photography Exhibition

策展人:顾振清、Ozan Bilg iseren、张海涛

执行策展人:朱自杰

策展助理:唐江华、魏熙格、崔子扬、孙晓雪

参展艺术家:(排名不分先后,按照姓名或组合首字母依次排序)

Alnis Stakle - 阿尔尼斯 ·斯塔克(拉脱维亚)、Atsushi Momoi - 桃井敦(日本)、Ceren Uzun Uysal - 塞伦 ·乌祖恩 ·乌伊萨尔(土耳其)、Emin Berk - 艾敏 ·伯克(土耳其)、 Frank Herfort - 弗兰克 ·赫夫特(德国)、Ingo Dunnebier - 英戈 ·邓内比尔(希腊)、 Kostis Argyriadis - 科斯蒂斯 ·阿尔吉里亚迪斯(希腊)、Murat Gür - 穆拉特 ·古尔(土 耳其)、Mustafa Önder - 穆斯塔法 ·翁德(美国)、Nevzat Yıldırım - 内夫扎特 ·伊尔 德里姆(土耳其)、Osman Demir - 奥斯曼 ·德米尔(土耳其)、Seçkin Tercan - 塞金 ·特 尔坎(土耳其)、Samir Karahod-萨米尔·卡拉霍德(拉脱维亚)

展览时间:2024 年 12 月 19 日——2025 年 2 月 4 日

展览地址:粮仓展区G13/G14

2024连州国际摄影年展 之三

并行输出——国际影像展

前 言

文/顾振清

研究意识体验的神经心理学最新理论表明,人类生活在一个信息与能量的全息矩阵中。信息以复杂结构的能量形式存在于空间中。人脑中的神经元场是一个综合信息的能量场,可以与现实空间结构进行动态交互。神经元能量场综合信息时产生的变化,会引起时空连续体框架的微观扭曲。这些微观扭曲随即又会相互作用,产生神经元场超复杂的宏观扭曲。这种动态交互过程的最终结果就是感知体验,即人脑感知现实的意识体验。人脑对感知现实进行解码的过程,可以与时空建立联系,不仅能作为旁观者与感知现实互动,而且有可能作为参与者去构建感知现实,并借此改变时空。

相对于旁观者,艺术家的大脑能量场更接近于参与者。不同国度、不同人文背景的艺术家以不同个性的创造力并行输出感知体验与意识体验,构建不同形式的艺术现实,由此不断改变现实时空连续体的框架。

2024连州国际摄影年展 之三

并行输出——国际影像展

前 言

文/张海涛

在数据传输领域,‘并行输入 ’指的是通过八条数据线同时传输数据位,这种传输方式 类似于在多车道的高速公路上同时行驶多辆汽车,从而显著提高了数据传输的速率。相对地, ‘ 串行输入 ’则通过单一数据线逐个传输数据位,类似于乡间公路上单一车道的汽车行驶, 虽然传输速率较低,但在某些特定应用场景中,如远程通信,因其简化的线路布局而具有优 势。全球化是各国经济与文化合力输出与输出的良性循环与融合的格局,快速信息化的时代, 只有如并行输入与平行输入一样才能做到具有文化与产业的竞争力。同时我们也要警惕并行 输入全球同质化与平行输入的多极差异化竞争力。这样的文化与经济才有高度的活力。

“并行输入 ”的理念不仅是在探讨不同国家和民族的国际关系、同行、共生的境遇,也 可以延展探寻近两年科学界量子纠缠的平行世界之间潜在的牵引、信息相互输入关系。对于 现实的国际世界不同的同行者、不同的民族、地域、宗教、文化、政治都有着差异性,对于 原始自然世界的改造中也不断的产生各种各样的矛盾,单向的民粹主义必然会产生各种冲突 与战争。在今天的东西方、南北方的国际社会中,我们依然面临着价值观的冲突,是选择并 存,还是对抗?从上世纪世界大战热战到冷战到贸易战, 自然生态危机、疫情肆虐依然存在, 如果站在国际视野,合作解决,不能过度夸大自己民族和国家的欲望和利益。人类一起共同 面对新的超人类生态伦理、星际殖民带来的危机依然需要同行际遇共生。

此次国际摄影展以物理与数字真实影像作为主要呈现方式,关注全世界摄影师面对当下世界的各种生存境遇各抒己见,展览试图在不断的重新定义影像媒介的文化背景下邀请到国际上的观念摄影、实验影像,数字影像、AI 影像的活跃艺术家创作参展, 以对现实生存境 遇的介入、对历史新的认知和对未来生态的预设启示当代,以坐天观井的宇宙视角关注未来 科技给第二自然世、人类世带来的新思维、新伦理的变革。

2024连州国际摄影年展 之三

并行输出——国际影像展

艺术家及作品简介

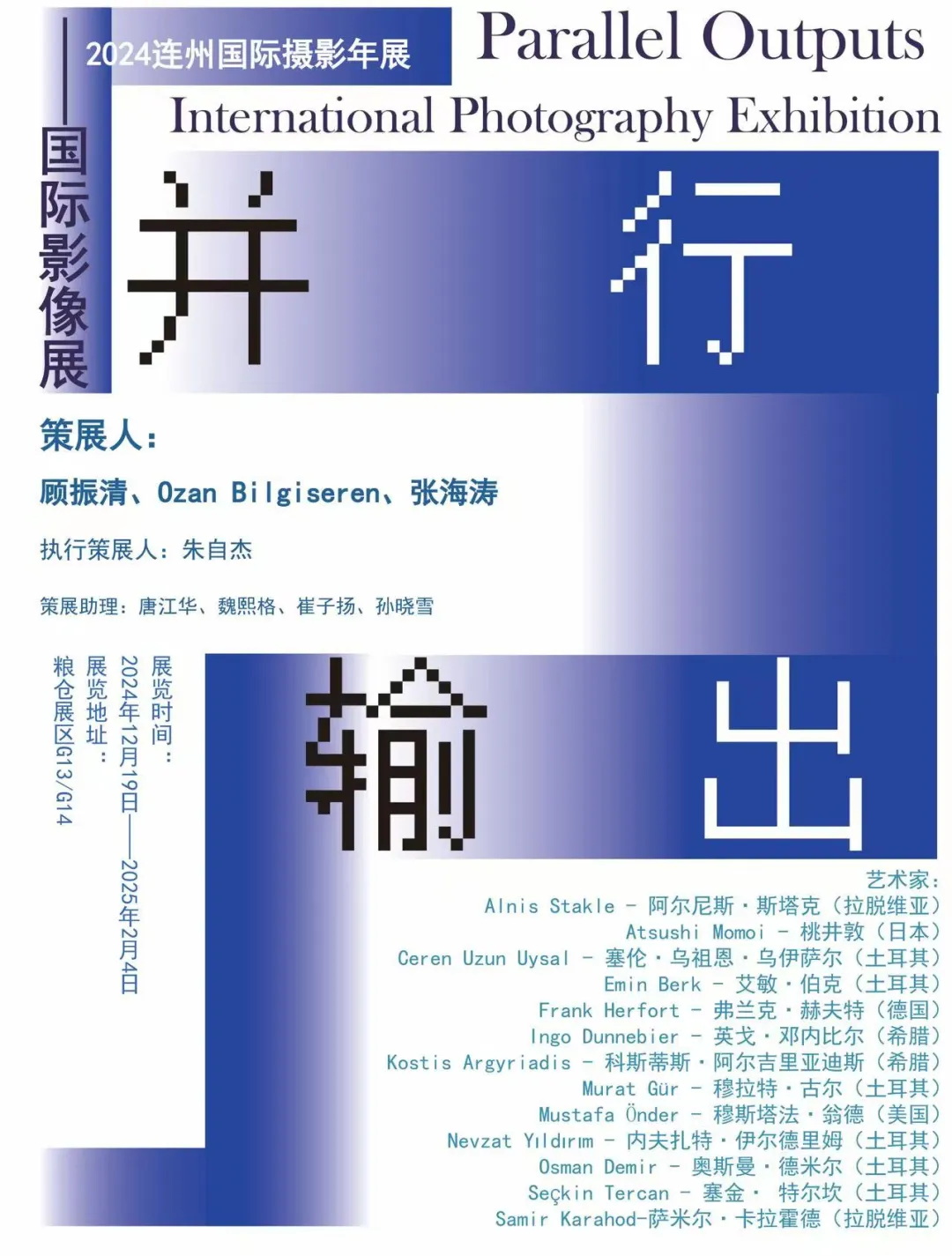

英戈·邓内比尔(希腊)/Ingo Dunnebier(Greece)

英戈·邓内比尔(希腊)/Ingo Dunnebier(Greece)

《自然餐馆》/NATURE RESTAR

现在距离2059年已经过去了27年。当时,我们地球的生命基础几乎完全被第三次也是最大的一次陨石撞击所摧毁,这是迄今为止最大的气象事件。唯一的幸存者是分布在地球仪上的几千人,他们在高海拔地区组织成小团体,在他们所谓的洞穴实验室里。灾难发生前,人们的生活几乎完全依赖于数字技术的使用,主要是计算机、平板电脑、智能手机以及人工智能设备和应用程序的使用。几乎没有食物和水。有大量的电力和光缆和太阳能电池板,以及监测技术和控制设备。各种形式的塑料都保存得很好,特别是所谓的泡罩包装,它在恢复自然的努力中发挥了关键作用。

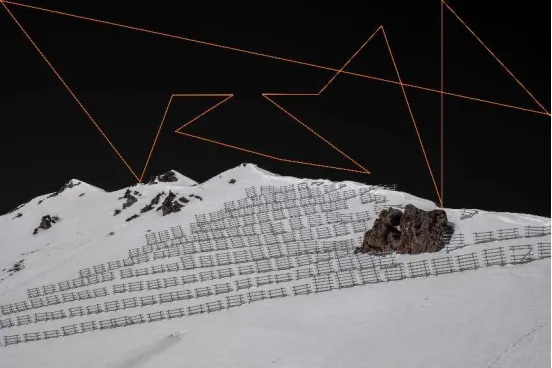

艾敏.伯克(土耳其)/Emin Berk (Turkey)

艾敏.伯克(土耳其)/Emin Berk (Turkey)

《石头岛》/Stoneland

摄影师记录了2000年在萨卡里亚的塔什克斯村建造的电厂与日常生活的关系.在这些照片中,电厂和工厂的景象取代了乡村风景,通过展现有机与无机形式之间的不成比例、大与小之间的不平衡,以及生者与无生命物体之间令人不安的关系,引发观众的思考与质疑。

阿尔尼斯·斯塔克(拉脱维亚)/Alnis Stakle(Latvia)

阿尔尼斯·斯塔克(拉脱维亚)/Alnis Stakle(Latvia)

《成熟的启示》/Mature insights

对被封为经典的艺术、科学和新闻图像的命运及其体现当代意义的潜力感兴趣,在我的拼贴画系列中,我使用了来自艺术博物馆、科学机构和各种图片库的开源收藏的图像,这些图像的档案可能被认为是现在和过去的标志性见证。这些拼贴画的基础是我在视觉文化的不同时期、媒介和领域的图像中寻找视觉语言的句法联系。这些拼贴画利用了超越年龄、媒体和文化界限的视觉传达中建立的思想和技术代码。这些代码在文化中根深蒂固,人们不假思索地使用它们,并通过接受者头脑中预先存在的模式来理解它们。虽然图像的解码取决于接受者的兴趣、价值观、信念和愿望,但在全球化的视觉文化世界中,女性和男性、他者、令人向往的、令人厌恶的和美丽的拟像( simulacra) 被过 度饱和,通过在不同时代和各种媒体中使用类似的想法和技术代码来描绘。这些跨越不同时期的视觉文化和不同媒介的句法联系可以在人的姿势和手势、色彩舞台设计和类似的物体和建筑轮廓中找到。拼贴画的技术执行基于图像后处理软件算法,让它们超越了图像描绘的准确性和精度。因此,数字后处理技术特征成为拼贴画概念和技术代码的一部分。

穆拉特·古尔(土耳其)/ Murat Gūr-(turkey)

穆拉特·古尔(土耳其)/ Murat Gūr-(turkey)

《昨天之后,明天之前》/After yesterday and before tomorrow

当今世界正在见证历史上前所未有的速度和变化时期。令人眼花缭乱的技术发展、数字化和全球化已成为决定我们生活节奏的主要因素。我们正处于一个被称为“速度时代 ”的新时代,技术在我们的生活中发挥着核心作用。速度时代也带来了文化价值观和规范的根本变化。传统的文化叙事已经被更加多样化和动态的内容所取代。按照这个速度,我们暂时借用了他人的生活,而不是人道的,即我们的。我们用不断的主张和比较来测试我们的生活,就好像我们穿着一件不合身的衣服。要了解自然和生活的真正节奏,就必须放慢脚步,欣赏每一刻。要知道,你必须看到原件。我们开始忘记平静祥和的眼神所能带来的平静。在流行文化的影响下,在瞬间和短暂浮出水面的渠道中,当我们说 让我们在现有的图像上添加一个时,我们变成了图像的一部分,这是生命的痕迹。我们所需要的只是多一点时间,多一点!为了全神贯注地参 与生活,让我们放慢时间,充分追寻它的痕迹。

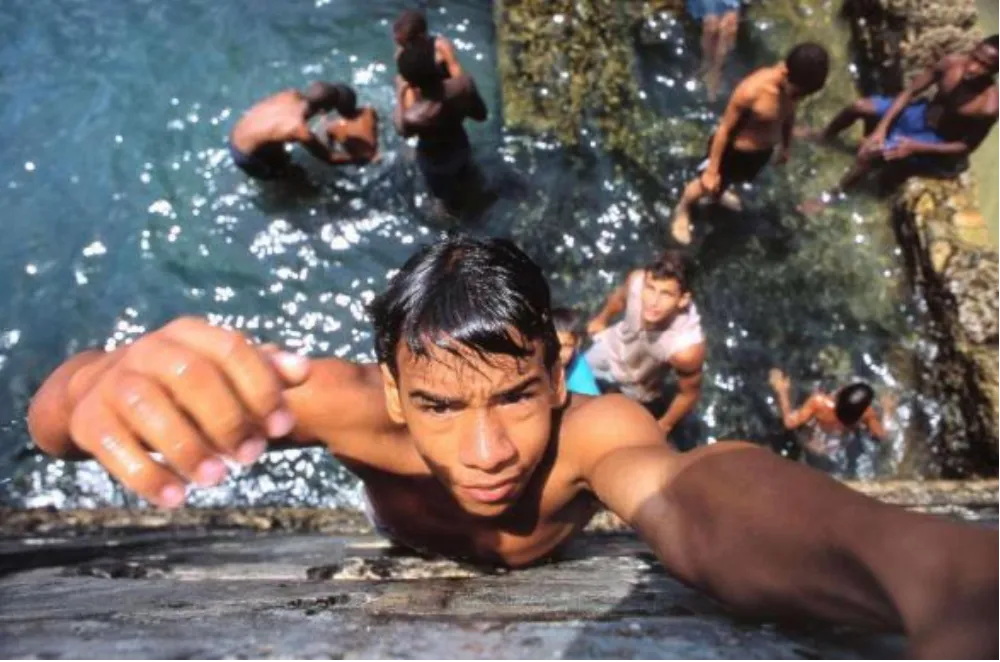

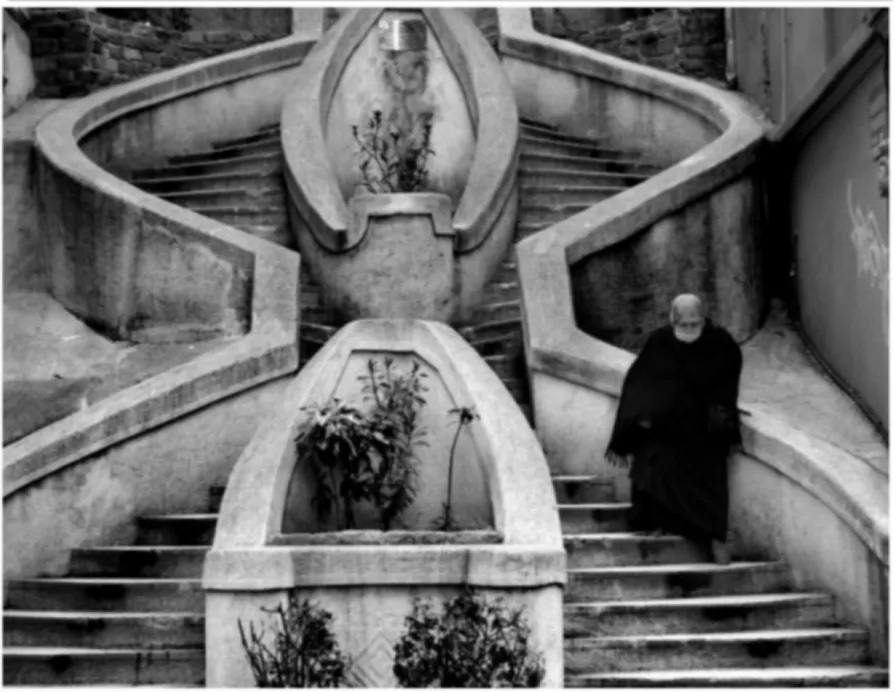

穆斯塔法·翁德(美国)/Mustafa Önder(America)

穆斯塔法·翁德(美国)/Mustafa Önder(America)

《生活的一部分》/Ways of Life

2000年,我离开了家乡伊斯坦布尔以及在媒体行业的一份稳定工作,转而选择了不太确定的自由职业和艺术摄影生涯。我的旅行欲 望带我走遍了北美、拉丁美洲、澳大利亚和新西兰、亚洲,最终带着全新的视角回到了欧洲和土耳其。在旅途中,我收集的影像呈现了我的新世界以及我所遇到的各种生活方式。在复杂且往往杂乱的城市环境中,我被那些普通人的精神所吸引,他们找到属于自己的方式,坚持着生活。我对人们与世界上那些最持久的纪念碑的互动感到敬畏,同时也被他们与那些不那么著名的艺术作品的互动,以及他们丢弃并遗忘的物品所打动。在我所拍摄的丰富多样的人类生活中,我的目标是捕捉那些统一的、让人感到熟悉并易于理解的体验。

Seckin Tercan(土耳其)/ Nevzat Ylldlrlm (Turkey)

Seckin Tercan(土耳其)/ Nevzat Ylldlrlm (Turkey)

《无题》/UNTITLED

人类用自己与自然之间的距离在建造一条迷失的道路。当他为自己的存在准备一个想象的基础时,他经常变得孤独,无视他所创造的破坏。他在自己所生活的世界里制造的孤独,正日益蒙上一层黑暗的光环。在这种破坏性的生存方式下,当我们远离与自然的和谐时,总有一天孤独会变得无法摆脱,人们会在他们制造的破坏中变成迷失的灵魂。TR Man正在用他与大自然之间的距离来建造一条迷失的道路。在为自己的存在准备想象 的土壤时,他经常变得孤独,忽视了他造成的破坏。他在自己生活的世界里制造的孤独感,一天比一天地笼罩着黑暗的光环。在这种破坏性的存在方式下,当我们远离与自然的和谐时,总有一天他们的孤独会变得无法摆脱,人们会在他们造成的破坏中变成迷失的灵魂。今天,人们似乎将他们的发展等同于他们对自然造成的破坏。认为自己越健壮,就越强壮的城市个体,并没有看到这只是一种错觉,它加速了自己的灭绝。人手对世界造成的损害越来越不可逆转。

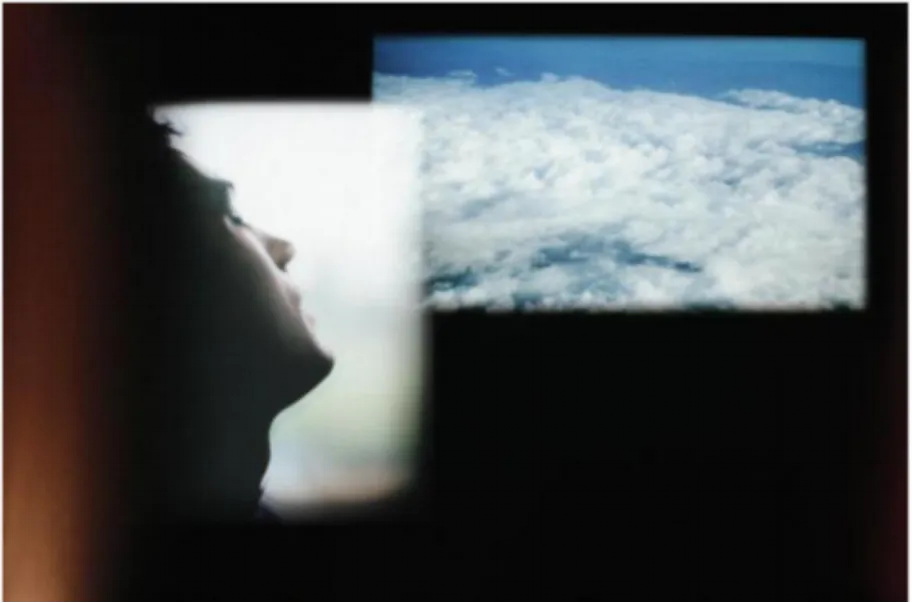

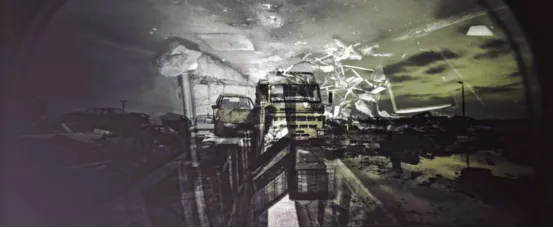

桃井敦(日本)/ ATSUSHI MOMOI(Japan)

桃井敦(日本)/ ATSUSHI MOMOI(Japan)

《一个又一个光》/ A LIGHT LEADS TO ANOTHER

在这个作品中,我受到了我个人经历的启发,一些片段的记忆被不相关地回忆起来,事实上,它发生在我们所有人身上。这些记忆在时间和空间上有着完全不同的背景,它们作为光中的碎片图像相互回应,然后它们将与一个又一个光连接起来。似乎有微弱的光从黑暗中渐渐升起,然后变得越来越亮,在我的意识中出现或消失。虽然“过去和那里 ”已被重建和修改以适应“现在和这里”,但仍然存在并闪烁,但我认识到我的意识是由多层记忆组成的。为了形象化这个关于唤起的动态过程,我拍摄了我的Mac显示器,它随机投影我自己拍摄的照片,作为记忆的收集,通过幻灯片功能。首先,我输入了大量的图像在过去的拍摄到幻灯片,然后设置在它显示这些随机修改设置。一旦我完成了设置,不连贯的图像来了,并在显示器上随机去。很有趣的是,我认为这个功能类似于如何回忆我的个人记忆。我 不仅通过重拍屏幕上重叠的不连贯图像,而且利用摄影的“保存记忆 ”这一特性作为隐喻,试图追溯记忆作为一种普遍经验:我们的意识是如何被过去的图像重建的。我的目的是重新 思考“过去 ”记忆和“现在 ”阶段之间的联系。

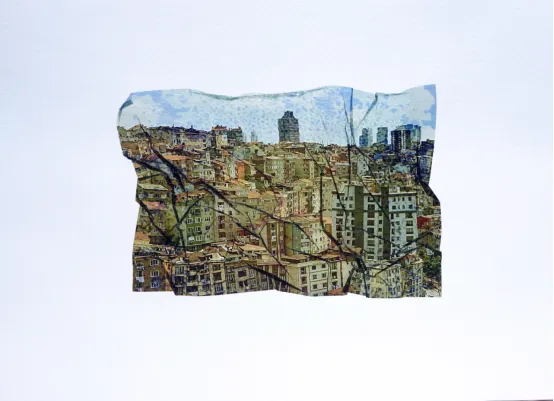

埃塞伦·乌祖恩 ·乌伊萨尔(土耳其)/EBRU CEREN UZUN(Turkey)

埃塞伦·乌祖恩 ·乌伊萨尔(土耳其)/EBRU CEREN UZUN(Turkey)

绒泡菌/PHYSARUM

她处理了城市化、城市经济增长和社会文化变化带来的环境变形,这些入侵者交织在一起,无论是概念上还是技术上都是如此。艺术家利用摄影转移技术将这种生命形式纳入该系列,为迄今为止在其作品中占据重要地位的物体空间关系增添了新的维度。弯曲结构所赋予的连续变形的感觉通过转移方法的临时性和流动性反映在照片中。在照片的背景中,Physarum的主要色调占主导地位,Physarum 不仅在其自然栖息地而且在实验室环境中发挥作用。在某些广场和天空等自然空间中选择的少数绿色区域也从 Physarum 的不断进步中获得了自己的份额。因为这些最后的碎片屈服于入侵只是时间问题。

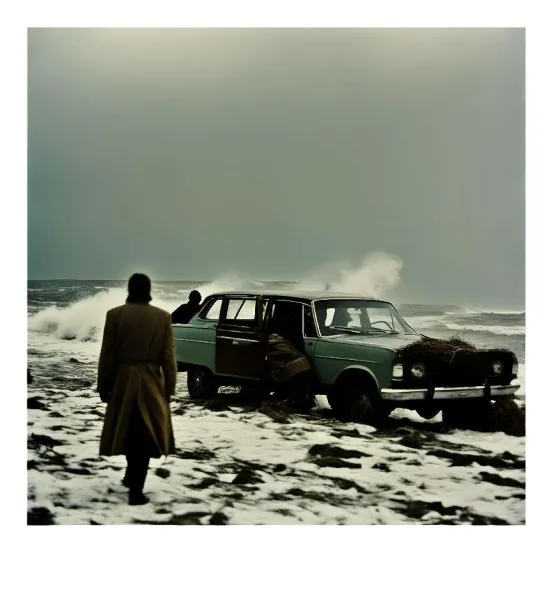

弗兰克•赫福特(德国)/ Frank Herfort(German)

弗兰克•赫福特(德国)/ Frank Herfort(German)

《俄罗斯童话》/Fairy Tale of Russia

《俄罗斯童话》是一部关于世界上最大的国家的神秘和神话的作品。在尖锐的现实主义和默的幻想之间,弗兰克•赫福特(Frank Herfort)的《俄罗斯童话》(Fairy Tale of Russia)项目是一部令人着迷、发人深省、有时令人不寒而栗的俄罗斯之旅照片合集。超现实的图像、色彩和场景,以一组诚实而引人注目的人类照片序列,揭示了后苏联时代的美学。

内夫扎特·伊尔德里姆(土耳其)/Nevzat Ylldlrlm(turkey)

13- Relatonship Between Light and space Nevzat Yıldırım © 2023

内夫扎特·伊尔德里姆(土耳其)/Nevzat Ylldlrlm(turkey)

《睡着的车》/London's Sleeping Cars

伦敦是一座充满文化和艺术气息的城市,它以令人惊叹的建筑和历史一直吸引着我的注意。在漫步伦敦的历史街道时,我偶然发现了一些看起来像是“睡着的 车”——那些被罩住的汽车。这些被罩住的汽车在我眼中呈现出一种非常美学的形式,于是我开始在街头巷尾四处寻找这些车,将它们作为一个摄影项目进行拍摄。后来,我想把这些照片出版成一本摄影集。我为这个项目工作了将近两年。然而,遗憾的是,由于出版摄影集的费用过高,这个想法一直没能实现。

奥斯曼·德米尔(土耳其)/Osman Demir (turkey)

奥斯曼·德米尔(土耳其)/Osman Demir (turkey)

《底层》《过去和未来》/Formation;Past and future

《地层》“地层 ”的概念,这意味着地质科学中的层,建立了一个想象中的类比与奥斯曼德米尔在古代特洛伊地区拍摄的照片。这一概念,创造了考古层的历史代表性,也是德米尔的立体照片中视觉排版的特点。《过去和未来》通过嵌套消费社会的指标试图解释现实。金钱经济、突击房、院子、杂物堆、古董、意识形态、陈规陋习,一件件暴露出来的情况,在照片中表现得严肃而细致。它开始忘记,每一天都是交错乘以记忆。修辞的头脑,而试图保持权力手中的乐趣的图像被捕获在一个透明的方式的个人。世界在经济利益的驱使下,依然是自然界不断前进,人类保护自然的一只手也就离开了。信息社会,因此目前的消费未来的社会停止,以明确自己的生活方式,通过自我毁灭。信息社会,因此未来社会的当前消费停止通过自我毁灭来明确自己的生活方式。在这种情况下,作为打破乌托邦的先兆,它显示了自己与反乌托邦的面具。

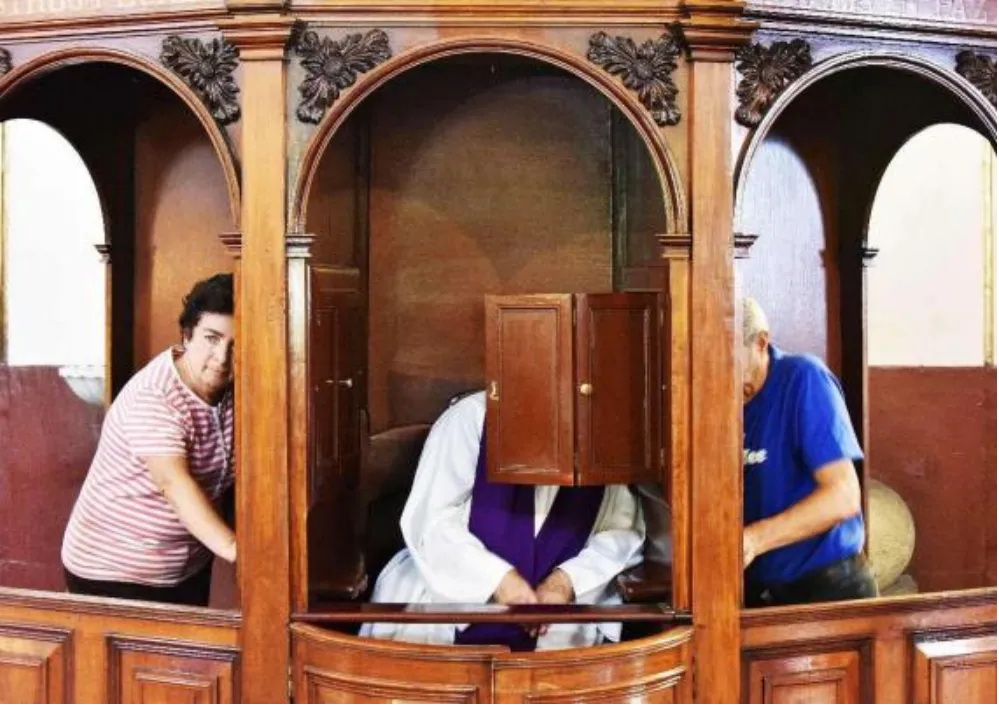

科斯蒂斯· 阿尔吉里亚迪斯(希腊)/Kostis Argyriadis(Greece)

科斯蒂斯· 阿尔吉里亚迪斯(希腊)/Kostis Argyriadis(Greece)

《巴尔干祈祷》/DD-MM-YYYY

《DD-MM-YYYY》DD-MM-YYYY是一系列关于地点和存在的个人摄影探索。它探索时间,以及时间在我们之间流动时留下的痕迹。在某种程度上,我是一个小宇宙中的孤立者试着创造,试着在其中舒适地生存。我在这个系列中发现(或发现)的是人类的形态和自然的痕迹,被我收集的记忆碎片轰炸,创造了这条新的通道,这可能是一种新的隔离,也可能是一条出路。与此同时,我试图保持有意识的存在,意识到,总是以每一个新的答案都会导致一个新的问题,开始一个新的循环,同时结束一个新的循环。当我回顾这个项目的创作时刻时,我观察到总有更多的东西需要展开:提醒我,没有什么才是真正重要的表面上的重要;对生活提供的日常、奇妙而又琐碎的事件的短暂一瞥。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。