▲布鲁斯·瑙曼 Bruce Nauman

“艺术就是做一些你不是明确想做的事情,使自己陷入不熟悉的境地,跟随着那种阻力并找出你为什么会抗拒的原因。”

布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman),1941年出生于美国印第安纳州。是一个具有强烈世纪末气质的美国艺术家,他的作品是美国式的宽容和包容,同时带有脱节的性格。自上世纪60年代以来,他在西方世界的名号不亚于安迪·沃霍尔这样人尽皆知的艺术家。

而他在国内却不为大众所熟知,是因为他主动避免了经营自己的道路。他不让自己成为一个表演性的、流行化的符号。他说,自我曝光不能造就好的艺术品。

出于对现有艺术制度的怀疑,以及对这种制度下艺术家所产生的成就的不信任,对艺术世界的反感。

1979年,他跑去新墨西哥州当了一个牛仔。

“我认为,在艺术,哲学或任何形式的艺术的任何学科的边缘,如果你将艺术视为学科,那么有趣的人就是探索学科边界的人。从这个意义上说,他们在扩展的同时也正在打破。他们倾向于分解其中的内容。当然,有些艺术家完全在该学科内运作。我觉得那些人没意思。”

1960年代极简主义在美国艺术领域中处于一种“霸权”地位。1970年代后期,拉里·高古轩(Larry Gagosian)开设了自己的第一家画廊,预示着动荡和巨大的商业狂潮将在随后的几年内席卷艺术界。

1979年退隐田园的这个举动使他错过了艺术市场商业化的热潮。

从那时起,瑙曼的作品便从那个艺术世界抽离,他选择了一条远离所有人的道路,用奇异和复杂的创作开创了属于自己的影响力。

尽管很多人对瑙曼的评价两极对立。不过分析瑙曼的工作恰恰意味着,他无法被定义。

在过去的半个世纪,瑙曼几乎用任何一种媒介都创作过作品,不断突破艺术的定义,打破了更多艺术的界限。没有一种风格能够定义他。没有一种特定的想法可以描述他。他不是达达主义、不是激浪派、不是极简主义,他一直强调的是艺术可以是什么。

哲学和文学是他创作里无限的能量源泉。他喜欢曼雷(Man Ray)、路德维希·维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)、塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett)。还有约翰·凯奇(John Cage)、蒙特·杨(La Monte Young)、梅雷迪思·蒙克(Meredith Monk)。

维特根斯坦在瑙曼工作中的影响力是无法视而不见的。瑙曼的作品《一朵没有牙齿的玫瑰》的出处便是维特根斯坦的《哲学研究》。

▲Bruce Nauman, A Rose Has No Teeth, 1966

1968那个动荡的世界分水岭,瑙曼刚毕业,索尼推出了第一台便携式摄像机。瑙曼于工作室中开始尝试各种各样的实验。包括研究和重复日常的手势与行为。看起来都是一些奇怪且无聊的重复性动作:奔跑、不断在地上投掷乒乓球、拉着一个他不会演奏的小提琴。

▲布鲁斯·瑙曼,在广场周边跳舞或运动(方形舞蹈),1967-1968

▲Bruce Nauman, Failing to Levitate in My Studio, 1966

他表示:如果你将自己视为艺术家,并且在工作室中工作,如果您不是画家,不以画布为起点,那您可能会做各种各样的事,坐在椅子上或随意走动。问题在于,艺术就是艺术家的工作。

言外之意,“我的结论是,我是一名艺术家,那么我在工作室里所做的一切都是艺术。”

乍一看有些“强词夺理”,但瑙曼说这话的时候是在上世纪60年代。60年代末,一切都是实验的、新鲜的、激进的、癫狂的、打破一切的、充满可能的。

他在1968年夏天遇到了美国先锋音乐家梅雷迪思·蒙克(Meredith Monk),她当时与未经训练的舞者一起工作,探索身体意识。恰好符合瑙曼当时追求的问题。

▲Meredith Monk, On Bahalf Of Nature, 2016

▲Meredith Monk, Facing North, 1992

二人互相激发和创作,因此实验音乐也是他创作的重要线索之一。

“‘音乐’在我的工作中扮演了很重要的角色,即便‘音乐’并不存在其中。”

他有很多作品是关于听觉的。

1968年,在一个空旷的房间,一个偏执狂的声音反复向观众喊叫和低语,“走出我的头脑,走出这个房间,走出我的头脑,走出这个房间,”让人联想起艾伦·金斯伯格的《嚎叫》:“我看见这一代最杰出的头脑毁于疯狂。”

2005年,在泰特现代美术馆的涡轮大厅,他用声音填满了涡轮大厅的声音走廊,人们从沉默走向一个声音,再从一个声音走向另一个声音。——录音由瑙曼以前的视频或声音作品中使用的文字组成。录音在这里变成了一种抽象的材料,共同铸就了走廊里的声音雕塑。

▲Bruce Nauman at Tate Modern, 2004

与此同时,在60年代末,他遇到了自己艺术生涯的重要创作媒介——霓虹灯。这系列的作品也最为大众熟知。

他的第一件霓虹灯作品是《真正的艺术家通过揭示神秘的真相来帮助世界》。螺旋状的霓虹灯管就好像象征了一个神秘的通道,艺术家是来回穿梭的角色。

▲Bruce Nauman, The True Artist Helps the World by Revealing Mystic Truths, 1967

虽然现在的霓虹灯作品屡见不鲜,但瑙曼是最早尝试这一媒介的艺术家之一。当他开始使用霓虹灯做作品的时候,霓虹灯仅仅是街头巷尾的商业招牌。

因为他对维特根斯坦的着迷,在这类型的作品中,他把对语言的研究和解构也带入其中,受到维特根斯坦《哲学研究》的启发。(维特根斯坦在《哲学研究》中这样区别语言和语言游戏这两个概念:语言包括语词或句子,这些概念都是工具;而语言游戏,则是语言概念即语词或句子工具的具体使用。)

他通过霓虹灯装置来表达对语言的兴趣和迷恋。用作品做了很多“文字游戏”。短语既富于诗意,又充满挑衅,既幽默,又充满哲思。

比如:

▲ Bruce Nauman, Run from fear, Fun from bear, 1972

Run from fear ,Fun from bear。

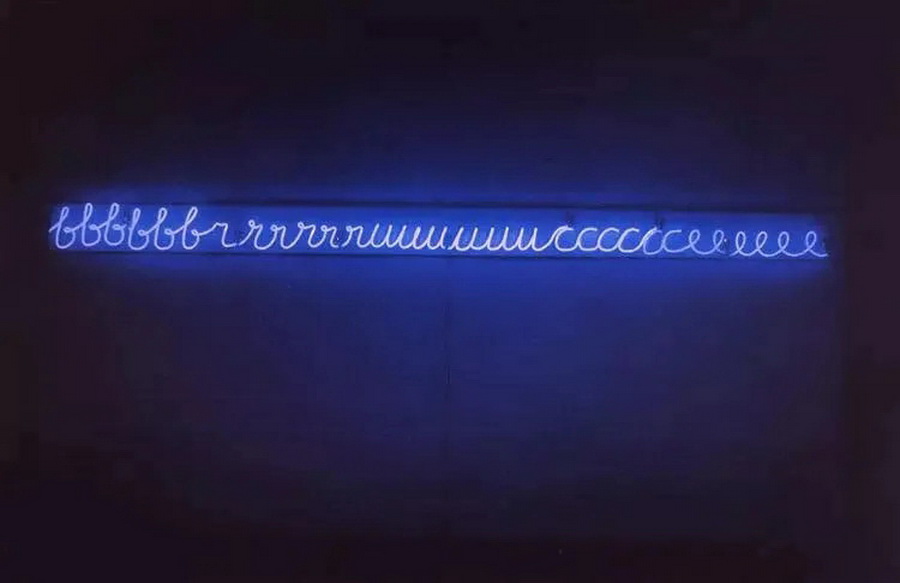

▲Bruce Nauman, My name as though it were written on the surface of the moon, 1968

1968年阿波罗8号第一次登月,“我的名字好像写在月球表面”,他把自己名字的每个字母重复了6遍“bbbbbbrrrrrruuuuuucccccceeeeee”,暗示月球上的重力仅为地球的六分之一。

▲Bruce Nauman, My Last Name Exaggerated Fourteen Times Vertically, 1967

© 2018 Bruce Nauman

瑙曼把自己的姓氏垂直拓展了14倍。

▲ Bruce Nauman, Sex and Death\Double "69", 1985

▲ Bruce Nauman, Welcome (Shaking Hands), 1985

▲ Bruce Nauman, One Hundred Live and Die, 1984

One Hundred Live and Die创作于1984年,是他迄今为止最大,最复杂的霓虹灯作品。

1980年代,瑙曼迷上了小丑的形象。这与塞缪尔·贝克特有关,贝克特作品中的癫狂且总是在受困中的主角、以及对控制和焦虑无尽的渴望。

都被瑙曼融入了一段五分钟视频当中,《小丑酷刑》(1987)。

▲Bruce Nauman, Clown Torture, 1987

正如开篇所言,布鲁斯·瑙曼从来都是一个无法被定义的艺术家,他什么都愿意尝试,在表面的混乱中体现着美学的复杂性,除了对语言边界的研究和探索,也将哲思运用于作品的精髓中。也依然怀有对社会议题的关注。

在种族问题上他提醒我们正在将他人标签化,《白色愤怒、红色危险、黄色祸害、黑色死亡》。

▲Bruce Nauman, White Anger, Red Danger, Yellow Peril, Black Death, 1984

对于瑙曼而言,制作和观看艺术品都是一种“做一些你不是明确想做的事情,使自己陷入不熟悉的境地,跟随那种阻力并找出您为什么会抗拒的原因”。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。