01

发酵/聚集 (FERMENT/GATHERING)

——来自Raqs Media Collective的报告

Raqs (Monica): Raqs Media Collective有三位成员,分别是Monica Narula、Shuddhabrata Sengupta和Jeebesh Bagchi。今天到场的是Monica和Jeebesh。今天,我们将对我们一直以来的一些思考进行回顾,其中一些思考与去全球化(De-globalization)有关。去全球化是什么意思?它带来了哪些术语?它试图陈述哪些术语?我们能否解读这些术语,能从哪里着手?针对这些问题,我们打算从思考发酵(Ferment)的概念和聚集(Gathering)的概念入手。

我想先从我们在新德里做的一个名为“Five Million Incidents”(《五百万个事件》)的项目开始谈起。这是一个受Goethe-Institut/Max Mueller Bhavan的邀请、为期一年的项目。长达一年的项目需要我们与时间和想法的收集一起工作。我们给这个项目命名为“五百万个事件”,首先是因为“事件”(Incident)这个术语的好处是它没有伴随着任何定义。任何东西都可以视为一个事件,一个事件可以有任意的持续时间,它的参与者可以是多个,也可以是单独的。这样一个开放的概念是整个项目的动力的核心。其次,“五百万”意味着对丰富性的承诺。丰富性也是我们今天想谈论的一个话题。特别是在现在这个特殊时期,线上的形式为丰富性的实现提供了更多的可能。

另外,我还想谈到的是我们思考的一个问题——艺术实践通过它本身,或是它的参与者,想要探究的是什么?这些参与者感兴趣的是什么,想要推动的又是什么?我想强调的是,艺术家个人或团体所做的创作具有丰富性,当他们聚集在一起,这将意味着什么?这将为艺术家群体,乃至艺术的概念带来什么?

我们展示的第一件来自《五百万个事件》项目的作品是“Fungal Garden”(《菌园》)。这件作品的创作者是Maksud Ali Mondal。这是一间艺术家用时几周搭建的,由竹子、塑料、粘土、泥巴、稻草以及其他有机物构成的温室。在某种程度上不可见的生命的形式在这里孕育。整个空间其实并不像花园,而更像迷宫。从整体上看,整个建筑显得比较单调,墙上的单色的细微的菌类绒毛也很容易被忽视,但用放大镜或具有放大功能的镜头去观察它们时,将会看到一个完全不同的、更多彩、有更丰富的结构的世界。

▲ Fungal Garden, Facebook @Fungal Garden

第二件来自《五百万个事件》项目的作品是Jyothidas KV创作的“Can you feel the Bubble?”( 《你能感觉到泡沫吗?》)。这件作品的有趣之处在于对发酵的运用。这位艺术家邀请他的朋友们共同完成了这件作品。他们带来食物、盐水、器皿,聚集在一起,共度一段时间,一起交流想法、创作,一起制作发酵食物。这既是有机物从一种状态到另一种状态的过程,也是集体的时间流逝的过程,最终的发酵产物不仅是一种食物,更包含了时间和这段时间中的共同经历。

▲ Can you feel the Bubble?, Facebook @Five Million Incidents

Raqs (Jeebesh): 以上介绍的都是发生在德里的项目。我们想讨论的问题之一是:什么是现在艺术越来越多地沉浸其中的新地带?这个问题的答案已经不能被框定在早期的地方特异性和全球运动的类型中了。关于这个问题,我们还将继续进行探讨。

现在我们转换国家和地区来到2020年横滨三年展。我们将介绍来自这个展览的几件作品。第一件作品是Ivana Franke的“Resonance of the Unforeseen”(《意料之外的共鸣》)。它体现了艺术家在当下看待未来的敏感性,指出了通往未来方向的一种途径,也引出了一系列有关如何看待未来的问题。这个被艺术作品遮挡的建筑是横滨美术馆(Yokohama Museum of Art),这是一个被记录在时间中的建筑,它在未来还会牢固地矗立着。而出生于萨格勒布(Zagreb,南斯拉夫西北部城市)、工作于柏林的艺术家Ivana Franke则认为,建筑可以被视为一个闪亮的模型正在走向崩溃。她提供了看待建筑结构的另一种认知体系,并提出了有关我们现在应以怎样的视角看待未来的问题。

▲ Resonance of the Unforeseen, 2020

Photo: KATO Ken

接下来这件作品是谢蓝天的“When I move, you move”(《我一动,你就动》)。谢蓝天是一位来自迪拜的艺术家,他的父母是因工作移民至迪拜的中国人。他关注外骨骼在工作场所出现的新方式。他曾去过尼桑(Nissan)在横滨的工厂。尼桑生产在沙漠中越野的吉普车,改变了人们在沙漠中的移动方式,而在尼桑工厂中工作的工人的移动方式也被穿戴的外骨骼所改变,外骨骼可以使他们的移动更省力。谢蓝天将外骨骼引入到美术馆中,他让美术馆的工作人员和参观者穿上这些外骨骼,将他们的身体作为讨论发生的场所。现场还展出了一些体操器械和对体操的解读图示,暗示被规训的身体的生产。当科技和身体相遇时,身体需要去适应科技,科技对身体带来了改变。这些身体姿态的改变又通过宗教朝圣、乡村劳动等日常活动被带入生活中,使来自现代工业的科技慢慢成为日常生活的一部分。谢蓝天想要通过这些美术馆工作人员和参观者的身体引起我们注意的,正是这种高科技工业生产和人们日常生活的时空交叠和融合。

▲ When I move, you move. Youtube @ヨコハマトリエンナーレ2020

Raqs (Monica): 现在我们将语境转移到互联网空间。在疫情期间,所有人都意识到,许多形式的聚集都不再可能。于是,我们需要思考是什么构成了聚集,我们与互联网这个我们了解世界的窗口,学习、工作、娱乐的途径的关系是怎么样的。互联网只是以提供信息等事物为目的的工具吗?还是我们也可以将它视作在当下为转移更多聚集提供可能性和新方向的参与者?这是我们在以“余晖”(Afterglow)为主题的2020年横滨三年展,和Episōdo X这个三年展的延伸空间中想要探讨的。Episōdo是时间的瞬时栖息。在这里你可以看到有关事件的想法和有关瞬时栖息的想法之间的联系。在这里假设都不复存在,你需要去探究你想如何度过这个时刻。Episōdo X是完全线上的对艺术家作品的视频呈现,它好像一个数字化的发动装置,帮助人们在疫情期间新的艺术时代着陆。它想探讨的与你在网络上能看到什么有关。我们感兴趣的是,当一个人只能远程接触,不能在场体验艺术作品时,他与艺术的联系如何建立?这向艺术家及观众自身提出了深刻的问题:什么是与艺术作品的接触?一个人如何与艺术作品接触,不是假装地,而是真正体验艺术作品本身的整体性和效果?当用另一种方式看艺术作品时会发生什么?仅通过线上的呈现,观众可能并不能完整地了解一件作品,他们还需要对作品进行探索。线上为观众打开了一个新的领域。这也是Episōdo X想要唤起并和在线观看三年展的观众一起探讨的。

我们感兴趣的另一点是,当事件的主角增加时,往往会有其他改变发生。这也是领略Episōdo X的一部分体验。在观看一个二维屏幕时,观众需要在多个维度上体验事物。观众能同时看到多个主角、多件正在进行的作品,这使得他们的观看不再是按顺序发生的,而是平行的、多重的。多个主角改变了主角的定义,当只有一个主角时,他是故事的中心,但有多个主角时,他们都是这个故事的一部分,这带来了一些关于每个主角的意义和作用的新的思考。

▲ Episōdo X,2020横滨三年展官网

www.yokohamatriennale.jp/english/2020/episodo10/interstitium

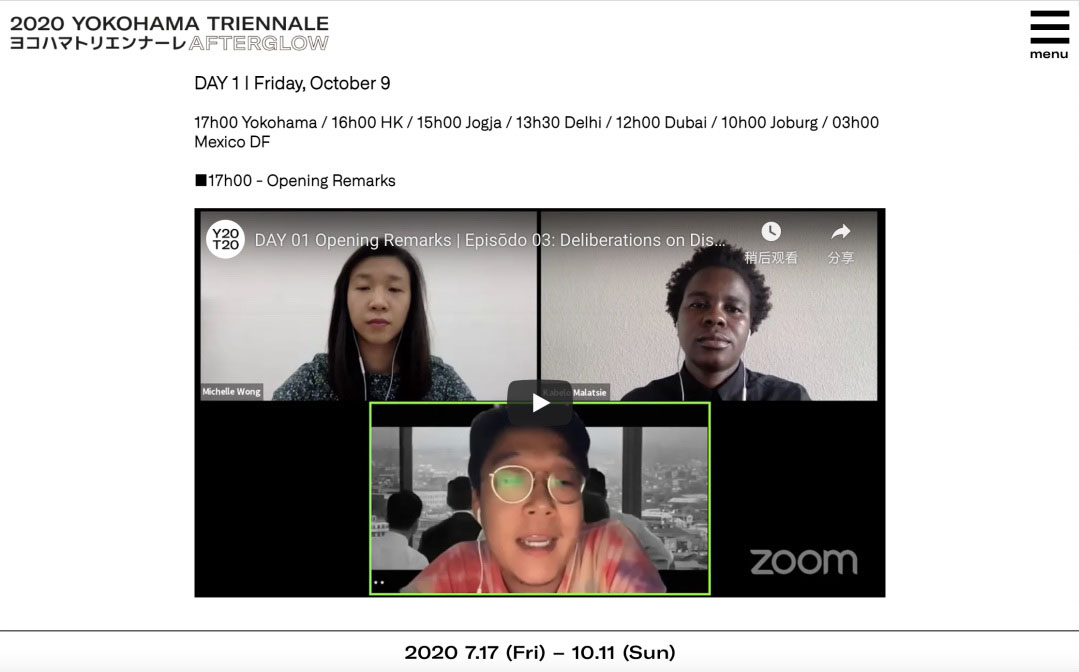

Raqs (Jeebesh): 接下来我介绍Episōdo 03。在这个部分,艺术家谢蓝天和来自约翰内斯堡的艺术家Kabelo Malatsie,以及来自香港的艺术家Michelle Wong构成一个阵容,讨论了有关话语正义(discursive justice)的话题。话语正义这个概念来自于法律理论,我们认为它的重要性正与日俱增,特别是在去殖民的(decolonial)的转向中。在Episōdo 03中,他们进行的线上活动不是使主角增加,而是由于他们各自身处不同的地理位置,使知识的地点增加,使他们的讨论依据不同的地点发生。他们这种不同主角以在线的形式构成的阵容模糊了演说、艺术、表演的边界。比如,在其中,摩托车成为音乐发生器,突破了摩托车是噪音产生者的门槛。类似地,他们也对声音、演说、噪音、艺术等的门槛,以及当下谁可以成为艺术家的门槛进行了挑战。

▲ Episōdo 03,2020横滨三年展官网

www.yokohamatriennale.jp/english/2020/concept/episodo/03

在Episōdo 05中,横跨中国、日本、韩国的艺术家自我组织团体Printing Sound,呈现了一个名叫Sure Inn(《刷音》)的项目。这个项目为其参与者带来了一场跨越边界的运动。项目中,来自不同地方的艺术家进行线上聚会,包括共同进餐、音乐、绘画、表演等形式。日本军国主义时期引发的历史事件所遗留下来的,与政治和情感创伤有关的问题,现在仍回荡在他们来自的这三个国家。而他们则通过对新的团结的理念的运用和在场的方式,创造了联结的空间,对历史叙事进行了超越。这种实践本身就是对边界的跨越,跨越了性别、历史、地理的边界,生产出一个新的生活的狂欢节形式。这是艺术生产出现的一种方式,而我们想把它引入关于新的转向的讨论中。究竟这种跨地区的联结是未来的趋势,还是反全球主义的地方主义才是未来的趋势?

▲ Episōdo 05, Youtube @SURE INN

接下来这件作品是2020年横滨三年展中的一件装置作品,是艺术家Marianne Fahmy创作的“Atlas”(《地图集》)。这件非常迷人的作品由树脂材料制成,这种材料会随着温度的变化而收缩。我们把它放在海洋博物馆 (NYK Maritime Museum) 中展出,因为世界地图集诞生于航海的历史中。这个“地图集”在不同的光影下视觉效果会随之变化。在这件作品中,我们需要关注的是,制作地图集其实也是在进行地理分割,我们需要知道,应该制作什么样的世界地图集。艺术家正是想通过这件作品邀请我们重新思考世界地图集。

▲ Atlas, www.mariannefahmy.com/atlas-series

Raqs (Monica): 我们想要通过接下来这个项目引出我们的一些关键想法。这个项目是日本艺术家Masaru Iwai进行的“Magic Hour”(《魔法世界》)。这位艺术家由于福岛核电站泄露事故,对“清扫”(cleaning)这个概念产生了兴趣。他报名参加了福岛的清扫队伍,这个队伍负责清扫街道,将废弃物打包带出福岛填埋。他根据这段经历开展了这个项目。他想让我们去思考“清扫”这个我们经常做的习以为常的行为,思考其含义是什么。他带来的是对历史时刻的关注,是人与清扫之间的关系,以及对清扫这个行为的坚持。我们邀请他参与了横滨三年展Episōdo板块。在这个项目中,他给参与者发放涂满石墨的纸质的面罩。石墨可以阻隔核辐射,是核科技中使用的重要材料,他对这种材料非常感兴趣。参与者们带上面罩时,仿佛进入了新的身份,在不同的地方成为多重的事件主角。他们被要求带着面罩在不同的地方做清扫,可以是在家里、街上、学校等等。值得注意的是,在二战后的日本历史中,一直有一种对清扫的坚持,孩子们在学校里就会被教导清扫。历史上,这种清扫的概念不一定源于关照,可能是对创伤和挑战的回应。艺术家想让我们关注我们一直在做的事情是什么,它除了行为本身之外,还包含什么。

我们感兴趣的是,现在有地方性、全球性、全球化之前、全球化之后这些框架和类别,但我们现在正处于一个失衡点上,人们对世界的反应并不是通过哪一类框架来看待世界的,而是他对周围事物的复杂性和强度的反应。因此,关于这种反应,我们要提出的问题是,我们还应该在事件发生之后才去进行理解和分类吗,还是直接关注人们在事件当时的行为?艺术行为是一种对生活行为的提炼,当我们看到一种能力、一种改造的欲望、遭遇一种挑战时,会有一种对生活行为的探索和提炼,这不是来自于给定的规律,而是在看这些事物时发明创造出来的,也许我们需要对此给予更多的关注。我们的介绍就到这里。

▲Magic Hour, masaruiwai.com

02

独立自我组织

(Independent and Self Organisations)

——来自侯瀚如的报告

今天的话题很有意思。我觉得去全球化和再全球化这两个话题实际上是分不开的。今天在世界各地的我们能够对话,尽管隔着屏幕,实际上也是一种再全球化的状态。疫情期间,大家多多少少都被困在家里,最初,从原来全球性的非常紧张的旅行、工作的状态中停下来,就出现了一种本能反应,反思是不是我们过去全球化走得太远了,使得我们没有办法阻止疫情在全球的蔓延。但过了一段时间后,我们发现还是需要与朋友、世界联系。所以说,当我们从混杂一体的全球范围(global sphere)中跳出来,重新去正视本地或个人生活里一些有趣的事情时,我们会思考是不是应该去全球化。但去全球化基本是不可靠的,因为去全球化的结果是,基本上只剩下自己一个人。而且在每个人内部,其实我们的身份、文化构造,已经是一个所谓的“混血体”,是多年来不仅是我们个人,更是很多代人与世界交流所形成的一种积淀,在这种情况下去全球化是不太可能的事情。但我们又知道了全球化,特别是现在统治我们的这种主流生活的模式确实存在问题。换言之,一种在资本和政治强权的结合之下所形成的全球化的模式,确实给我们带来很多问题。那么,我们需要思考,还可以用怎样的方式去寻找一种所谓另类的全球化的方式。这个课题也是当代艺术多年来的一个中心课题,尤其是在冷战之后,在所谓多元文化和关于后殖民的讨论成为艺术话语的中心课题的时候,尤其显得重要。这个时候,重新回顾我们多年来做的一些关于寻求另类的全球化的模式的讨论,就很有意义。

我觉得,刚才Jeebesh和Monica谈到了很重要的一点,就是发酵(Fermentation)。在疫情期间,当我们被困在家里时,思考我们可以继续发酵,是很有意思的一个课题。此外,“菌类”(Fungi)这个比喻很漂亮,菌类其实是很吸引人的,可以很有生命力,但同时也是非常危险的事物,比如好看的蘑菇往往是危险的,我觉得用菌类来形容艺术非常有趣。我想跟大家分享一件作品,这件作品就具有菌类的这种特性,是颜磊的作品“Biennale”(《双年展》)。

▲ Biennale

yan-lei.com

在2002年光州双年展上,当时在北京的一个由王功新、林天苗等艺术家组成的团体Loft受我们的邀请展示他们的项目,其中,颜磊参展的就是这样一件作品。这件作品形式很简单,就是一个银色的托盘,上面用白色粉末,用他参展时的酒店房卡作为工具,书写了“Biennale”,在开幕时送给观众,让观众享用。但这个白色粉末是什么?我想是个迷了。这种不确定性带来的危险的感觉,也是艺术作品潜在的,或者说艺术总体潜在的一种本质(substance)。在现在的疫情之下,这个话题很值得探讨,因为个人原本是很私隐、很神秘的生活环境,因为网络的沟通,一下就暴露在全世界面前了。对个人来说,这是把自己置身于一种非常危险的状态。今天谈全球化,作为艺术家,作为策展人,作为参与到这种全球对话中的个体,经常是把自己放到一种非常危险的状态里。

除了发酵,Jeebesh和Monica提到的另一个话题其实跟我要讲的也是非常的吻合的,就是集体时间的流逝。疫情期间,我们基本上把工作和私人日常生活的界限模糊了,但我们又需要研究出一种办法,让大家可以共同度过这种困难的时刻。这其中就有一种个人和集体的新的关系在发生。在对这种新的关系的探索中,策展工作很大程度上就从展览制作转化、扩展到孵化器(incubator)这种新功能上。这种功能会产生出各种新的可能性,让我们在一种另类的全球范围(alternative global sphere)中,寻找个人和社会关系的再定义。这进一步会影响到我们怎么去构思艺术机构今后的发展和展览本身的结构的发展等等。刚才介绍横滨三年展时,Jeebesh展示的那件把大楼挡住的作品,“Resonance of the Unforeseen”(《意料之外的共鸣》),就在一定程度上暗示了这种新的任务、新的使命。作为策展人或者艺术家参与展览时,我们好像忽然间面对一堵墙,新的任务是要我们想办法去穿过这堵墙,看到墙后面的另一种风景。但另一种风景具有不确定性,孵化出的不一定是很美好的未来,也有可能是非常危险的状态,或者没有前途的前途。

今天我想给大家分享我从过去到现在的一些工作,这些工作与“孵化”这个主题直接相关,作为策展人,作为艺术机构中的工作者,会通过想象另类的机构建设的可能性,来孵化一些对于未来前景的猜想。

在2002年,我们在做韩国的光州双年展(Gwangju Biennale)的策划时,开始了一系列关于艺术家或者创作者的自我组织的研究和试验。

当时还是在大规模的全球化的趋势正在发生的语境中。在2000年前后,很多地方,尤其是亚太地区,因为经济的发展,因为后冷战以后全球资本主义的扩张,在很短时间内出现了一些所谓“大龙”、“小龙”的经济发展奇迹。在这个时候,也出现了一个文化发展的热潮,特别是文化工业发展的热潮。很多地方都在想象怎么去创立自己的大型的国际化的双年展,光州双年展就是其中的一个在当时非常领先的项目。此外还有上海双年展、横滨三年展、在澳洲的亚太三年展、悉尼双年展等等。其实当时更加热烈讨论的是怎么去建立一些新的现当代艺术博物馆。很多国家、地区、城市,甚至私人企业,都在规划一些大型的艺术机构,其中很多人可能都是希望很快地去复制或者参考已经成功的西方大美术馆的模式,比如MoMA、蓬皮杜中心、Tate Modern等等。

这很自然地使我们想到艺术全球化的轨迹,这种全球化可能会使得某一种相对单一的模式扩展到全球各地,而不是在这个过程中催生或者培育一些多元的机构模式。机构的模式不仅是一个机构的问题,实际上也给艺术家的想象力和工作设定了一些非常重要和关键的条件。这些条件有积极的一面,比如资源上的支持,但可能也有限制的一面,比如某一种,特别是以所谓白盒子为主要模式的这种美术馆的物理结构,给艺术家的想象力和创作方式带来了限制。所以,我们做光州双年展的时候,就想去用一些批判的另类的眼光重新审视这种模式复制的趋势,使得我们做的不是简单地重复一种已有的成熟的双年展的模式,而是去鼓励一些更加多元的不一样的模式和创作方式。这从长远来看,能够让我们形成一种对机构多元化的认识。因此我们把这次双年展命名为“暂停”(Pause),有停下来去思考的含义,这种暂停是为了去想象墙后面的风景。

当时我们在亚洲各地,还包括欧洲等其他地方,做了很多研究,想要去理解在当时的环境里最有独创性和生命力的艺术创作来源于什么地方?我们发现,很多富有生命力和独创性的艺术家和作品,其实都是发生在大城市以外的地区,跟现实生活距离非常近的空间中,比如街道、广场、甚至家里,都是它们呈现的场所,它们往往在非常规、或者说非正规的场所中,非常临时性、非常快速地出现。在很多地方,艺术家们自我组织起来,创造自己的一些独立空间。这是我们发现的一个非常令人兴奋的现象。于是我们决定把双年展的主要部分开放给这些独立空间。

我们邀请了来自亚洲、拉美和欧洲的大约二十六七个这类独立团体,来占领双年展的场地空间的各个角落,这也就构成了双年展的主体结构。我们也和两位建筑师合作,重新规划双年展,把它变成类似城市的结构。在这个“城市”中,我们给每一个独立空间一块区域,让他们用简易的木结构,重新搭建他们在原本所在地的建筑,并且把建筑里要发生的所有事情的决定权都交给他们,请他们自己策划自己的空间。

这其中就有许多很有意思的案例。比如来自香港的Para Site,他们原本的建筑有两层楼,在这里他们只搭建了一半的楼,另一半变成开放的广场,在广场上不断地组织餐饮。当时的光州双年展是比较开放的,观众甚至可以自带食品入场。比如广州的博尔赫斯书店,以他们为核心组织了一批艺术家参与。后来这成为了2003年威尼斯双年展我做的《广东快车》(Canton Express)项目的原型。

▲ Para Site 在2002年光州双年展上

www.para-site.art

我刚才提到,作为孵化者,其实是需要冒险的。在光州双年展上,我们策展人也进行了一个冒险的行为。我们将策展人办公室置于一个对外开放的空间,在准备展览时,我们几个策展人需要直面艺术家的各种要求,而不是经由策展助理的反馈。在开幕之后,观众也可以直接走进办公室,询问各种各样的问题,其中不乏一些令我们非常尴尬的问题。在这个过程中,我们将自己放置在了一个比较危险的状态中。想要实现一个真正有意思的尝试,可能必须要经过这样一种危险的过程。

再介绍一下Kurimanzutto的空间。Kurimanzutto现在已经是墨西哥非常成功的画廊了,但当时,他们还只是艺术家自己组织的一个独立空间。他们在展览现场没有搭建建筑,而是在他们的展区铺上一块蓝色的地毯。在开幕前一晚,第一本画册印出来时,他们把画册借走一页一页地复印,摊在地毯上。开幕时,观众可以选择购买官方正式出版的画册,也可以到他们这里以同样的价格购买复印件。这就与展览方形成了竞争。官方出版物比较常见,而这样的复印件则可以被视为艺术作品。所以观众是在一本官方印制的精美画册和一件艺术作品之间进行选择。这对我们策展人而言,也是一种挑战和考验。而正是这种不寻常的、具有冒险性的情况,才能够孵化出真正有意思的产物。

在我此后的工作中,“自我组织”这个话题和这种模式一直在不断地发展,特别是在我做的很多大型的展览,以及参与的机构的发展中。

比如2003年威尼斯双年展国际板块(International Section)中的“紧急地带”(Zone of Urgency)这个项目,其中有一部分是《广东快车》。《广东快车》最初的来源是之前提到的2002年光州双年展上,博尔赫斯书店组织的广东艺术家们和他们运至现场展出的作品。一年之后我做威尼斯双年展时,就想把这个项目加以扩展。于是就邀请了当时住在阳江的郑国谷和他的朋友们。他们作为艺术家之余,也做很多建筑设计,特别是一些较另类的建筑设计。我请他们构思了一个“广东快车地带”,这里的建筑的原型是阳江这个广东城市中的一些奇怪的建筑,它们聚集在这里形成了一条街道。这个地带一边是一排建筑外框,另一边是一排较为实体的建筑。艺术家们在这些建筑结构的内部和外部展示作品。其中,在较为实体的这排建筑中,第一间不是艺术家展示的区域,而是一个小商店,展示阳江特产的刀具,观众可以在这里购买。这也将独立艺术家的创作,和相对临时性的集体组织,以及全球化的工业生产与销售结合起来,一起出口到威尼斯,成为一种切入全球化的很特别的方式。

▲ Canton Express, Shanghart Gallery

www.shanghartgallery.com/projects/cantonexpress.htm

2005年广州三年展,我以“别样:一个特殊的现代实验空间”(Beyond: A Special Laboratory for Modernisation)作为主题。此后,在这次三年展的框架下,衍生出由雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)参与设计的广东时代美术馆。在这次广州三年展上,我们邀请了当时在珠三角地区的十五六个艺术家团体来占领一个正在建设中的地产项目,展示他们这种独立组织的成果。

在2007年伊斯坦布尔双年展上,其中一个部分,我邀请了来自土耳其和世界其他地方的艺术家的自我组织,来展示他们的作品,也占领了一些特别的建筑物。比如来自米兰的艺术家团体Isola的《OUT/Bert Theis》等。

▲ Isola, OUT/Bert Theis

Photo: Haupt & Binder

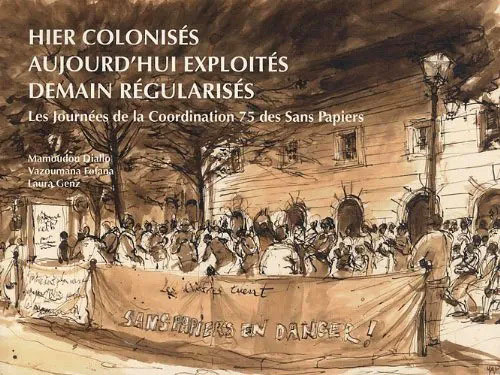

在做2009年里昂双年展时,我也希望其中有一部分有独立团体的参与。这一次,其中的独立团体甚至不完全是艺术家。我在准备展览时,在巴黎市中心发现一所很大的房子外面贴有很多速写,画的都是一些来自非洲的所谓非法移民在这个房子中生活的情景,像是日记一样。经过询问这些移民,我得知每天晚上有一位名叫Laura Genz的女孩会来画他们的生活状态。她还会把这些画制成明信片,当这些移民进行争取居留权的定期游行时,她就会把明信片拿出来售卖,并把得到的钱捐赠给他们,让他们有钱生活。后来我找到了这位女孩,问她为什么做这些,她说她其实是从事建筑行业的,但她看到这些移民的生存状况之后,觉得自己应该做一些事情。我想邀请她参加里昂双年展,但最初被她拒绝了,因为她认为她所做的不是艺术,而是人道主义的行为。我和她反复商量之后,她说她要去征求一下这个移民团体的意见,最后他们同意到里昂来展示他们的生活状态,并和当地的公众发生接触,来为他们的生存权利发声。于是我们就把这个集体作为一个独立团体,邀请到里昂,让他们去占领位于市中心的一个很漂亮的艺术基金会的空间,在里面展示记录他们生活的素描,以及进行其他对他们日常生活的展示。

▲ 移民团体在里昂双年展上

Photo: Haupt & Binder

当时里昂的市长出席了开幕,他不得不与这些所谓非法移民正面接触,这些移民希望得到他的帮助,但他作为政治人物又很难表态。在这时,艺术展览与真实的政治发生了接触,这与普通的批判性艺术可能有一些不同,可能能够带给我们一些更大的启发。此外,最后这位女孩的速写集也正式出版了。我们原本想出版这些画,但受到预算的限制没能实施。碰巧在双年展结束前,法国最大的出版商之一的一位代表来看展览,提出帮女孩出版,才最终有了这本出版物。

▲ Laura Genz的速写集

我对自我组织的发展还在持续。2013年我在意大利罗马的21世纪美术馆(MAXXI)担任艺术指导(artistic director),在这个美术馆中开展了一个永久性的项目,名叫The Independent(“独立者”)。我认为作为国家的最重要的当代艺术馆之一,我们不仅要展示最好的艺术、最有创意的建筑等等,还有责任成为一个集合各种创作力量的平台。在意大利这样一个非常去中心化(decentralize)的国家,有很多有活力的创作者都来自一些小地方,这些小地方缺乏公共架构的支持,就需要艺术家自己组织起来,通过这种很独立的方式来保持他们创作的活力。我想,作为国家的美术馆,有责任为他们提供展示的平台,让他们能够互相交流,让他们成为被认可的重要的创作力量。于是就诞生了The Independent这个项目,并从2014年延续到今天。因为预算有限,每年会请到两三个自我组织,让他们占领美术馆的空间,通过各种形式来展示他们的活动。有一些来自意大利之外的国际性的自我组织也会参与其中。

▲ Isola参与The Independent

www.theindependentproject.it/2015/05/isola-fight-specific-isola

2020年,在项目经过了六年之后,我们组织了一次峰会,邀请了一些与我们类似的策划团队,来介绍他们的工作。

此外,我们还有一个网站,来展示参与The Independent项目的各种组织,形成了一个图鉴。其中还有一个名叫Garibaldi的线上杂志,Garibaldi是一位意大利民族独立的英雄。我的介绍就到这里。

▲ Garibaldi Journal

www.theindependentproject.it

03

对谈

侯瀚如:我想先请Monica和Jeebesh说点什么,毕竟他们是独立团体中的先锋者之一。

Jeebesh:我认为“暂停”和《广东快车》非常重要。双年展节奏的变化正在形成一种具有生产力的环境,在其中可以产生新的话语形式,比如将策展的脆弱性作为一种实践策略。感谢你的分享。我觉得我们可以就策展进行更多的讨论。

Monica:2003年我在威尼斯,是Raqs中唯一参加了威尼斯双年展的人。我对“紧急地带”印象很深刻。此外,参加广州三年展对我们而言也是非常有趣的经历。我觉得真正有趣的是参与对话,我们曾经和你一起参加过圆桌会议,讨论过关于城市生存与技术运用的问题。当我们从自己的旅程中进入艺术语境时,我们来到了一个有趣的时刻,艺术、技术、城市在这里交叉,任何一个类别都不再像以前那样神圣。在这里有高峰和低谷,在糟糕的时刻,一切看起来都耗尽了,但在另一些时刻,则会意识到有很多解决问题的方法。

我看了我们的观众在聊天室发表的评论,他们参与得很深入。这让我觉得我们成为了很多交叉点的一部分,我们身处于很多事物中。就像我们在做上海双年展时一样,我们当时有这样的讨论:有时候重要的不是在一件作品中所看到的事实,而是置身于几幅作品间时的感觉,这种体验与看一件作品不同,因为你知道周围有多种能量在流动。我现在从这些评论中获得了类似的感觉。

侯瀚如:你们不久前策划的横滨三年展正是发生在疫情期间,我想你们是没法参加开幕式的,对吧?

Jeebesh:不止是开幕式,是整个三年展。

侯瀚如:就像我在中国策划的几场展出一样,我今年也不能参加。我还从来没有过这种不到场的经历。虽然技术无疑可以提供帮助,但同时它们也在一定程度上降低了参与度。我觉得这相当矛盾。Raqs是关注媒体运用的先锋者,你们如何看待这种矛盾?现在我们如何重新定义在场的概念?我们不在场时能怎样参与?你们在报告中谈到了很多策略,很多解决这个问题的新的可能性,但在概念的层面,有哪些影响?

Monica:这是一个非常现实的问题。其实很多年前我甚至不愿承认我们的名字Raqs Media Collective。因为我认为人们对未来是缺少预判的,很难知道未来会怎样。因此,必须面对一切。这就是为什么我们实际上没有任何特定的媒体的原因,这就好像所有媒体都能为我们所用。尽管这像是一种有效的机会主义,但不对特定的方向感兴趣,是因为没有一个单一指向未来的箭头,进步也不是单线的。每个人在世界和对世界的改变中都是有效的。一个人需要认识到自己的这种能力,并且在可能的情况下承担它。

对我来说,去年,经历了疫情之后,关于在场的问题被突出了。在长时间的隔离之后真正与人相见时,你会重视接触,我觉得接触是我在这期间最大的丢失之一。但与此同时,你也意识到你其实并不需要你曾认为必要的所有互动。我认为这是一种很有趣的动态。

Jeebesh:还有一点是,现在,情感的度量是前所未有的。在某种程度上,它有点像病毒,我们对病毒的了解是不全面的,但我们都必须思考它。全世界的70亿人都必须思考这个他们不了解的事物,并且必须在彼此面前接受它。这很奇怪,就像无望的现代性。最终,无知和知识的二元论崩溃了,整个世界都需要用自己不熟悉的方式重新理解彼此。这就是在这种时刻,我们试图发展一个被称为“度量亲密”(intimacy of scale) 的想法的原因。在很多艺术对话中,这种度量与我们所有人都非常接近,使我们必须去思考它,但它又总是逃脱我们。现在思考病毒和病毒的来源成为了每个人都应该执行的任务,这种新的转变也带来了我们之前从未见过的一种对亲密的度量。度量和亲密其实存在一定的对立关系。通过线上平台、应用程序等,算法可以让我们实现无限的度量。但另一方面,关于我们的存在的不同问题也随之而来,我们是怎样的存在成为一个新问题。从概念上讲,我们正处于风口浪尖,这个新问题正同时在我们所有人身上酝酿,这是一场真正的发酵,我们就在发酵中。

侯瀚如:我觉得这就像一个有趣的双重挑战。你应该知道韩国学者韩炳哲(Byung-Chul Han)写的《倦怠社会》(The Burnout Society)这本书吧?它是在疫情之前的几年写的。经历过非典之后,我们知道了如何控制病毒。在今天这个高科技社会中,对我们的挑战不再是身体与外部之间的界限,也不是保护自己免受外界病毒侵害的问题,因为我们拥有各种各样的药物等等。现在,挑战实际上变成了我们之间的竞争,我们的身体、生存和欲望之间的竞争。技术加剧了自我与成为自我的更高目标之间的竞争。但实际上,前一种挑战并没有真正消失,反而借由新冠,大幅度地回来了。我们还是无法抵抗来自自然环境的威胁。最终,我们来到了一种双重挑战的局面。在这种情况下,我们如何想象出路?在对技术的利用中,艺术想象力对我们重新构想在场的概念和存在本身的概念发挥着什么作用?最终,我们是谁?

Jeebesh:我认为有趣的是,在过去的七八个月中,我感受到了更多艺术对这个问题的质询。在过去,艺术家在某种程度上被他们想要进入的微观事件而淹没,现在,突然间,一个大事件又淹没了其他事件,艺术家们的出现表现为对彼此提出和探寻这个问题。其中最有意思的是他们通过一些线上聚会等方式对这个问题进行探寻,艺术家们又带着这个大问题重新出现了。

侯瀚如:当然。我认为,这场危机引起的有趣的矛盾之一,实际上是艺术的焦点突然从市场转移到了更具思想的事物上。物质方面的事务受到了限制,由于疫情,突然间所有事务都停止了,画廊都关闭了。同时,有一种集体的负罪感产生了,人们开始反思我们是不是做错了什么。突然间,我们必须面对这种有些宗教性的反应。艺术也开始探讨这种负罪感。有很多政治正确的主题浮现出来,比如Black Lives Matter,但更多是关于环境的,环境问题是如今的艺术界广泛讨论的问题。人们现在试图将环境和技术结合起来,重新考虑文化多样性以及人在世界上的角色,人不再作为中心。我认为,这背后有一种有关绿色和平的负罪感。

Jeebesh:在印度,这种负罪感和其他大多数负罪感有所不同。

Monica:我们经常从一种类似基督教的立场和框架来理解负罪感这个概念。我觉得相比于负罪感,不如称之为“危机”。从广义上讲,它改变了“游戏”参与者的范围,这并不是一件坏事。考虑一些政治性的分类,比如印度的种姓制度,它显然不是新事物,也已经进入到了西方的讨论中。它具有漫长而且非常复杂的历史,但是现在正在以各种方式对其进行讨论,拒绝进行这种持续讨论的人可能会遭到某种对抗。但当回顾过去三四十年里过着知识分子生活的人们,你会发现他们根本没有意识到这些分类,在他们的谈论中忽视了种姓在许多人的生活中是决定性的框架这一事实。这就成为了一个有趣的话题,为什么对那些聪明、杰出的人,这些分类并不可见?这种时间的盲点存在了很长时间,为什么它们从某个时刻开始对我们可见了呢?人们需要一些新的东西去谈论可能是一个很好的原因。但这也是新的压力所造成的。

侯瀚如:我认为新冠这场危机更加暴露了社会的分裂。每个人在病毒面前看似都是平等的,每个人都同样脆弱和难以抵抗,但实际上并不是这样。不同社会阶层之间存在区别,有的人能得到更多保护,而有的人则失去工作流落街头。艺术世界也是类似。许多艺术家都面临着难以置信的紧急情况,因为经济受到冲击,没有更多的机构展示他们的作品,没有更多的委托,没有更多的市场等等。在这种情况下,艺术团体自身也在进行重组,一方面,有很乌托邦式的理想主义的愿望,像你之前提到的那样,作为集体度过时间;另一方面,在现实中,在家独处时,会感到更加孤独,甚至冰箱里也只剩很少的食物。我们还没有对此进行足够地讨论,这是一种非常实际的现实。与此同时,我们需要去思考如何发展一种对现实情况的理论化的理解,需要制定更加结构性的解决方案。另一个与今天的主题相关的问题是再全球化。当我们需要在全球范围内重新连接时,我们该怎么做?这是一个很现实也很重要的问题。我们怎样做才能不退回到民粹主义的思维和表达方式呢?现在艺术变得很迫切,也很简单。这对我们来说是一个很有意思的问题,一方面,艺术在材料上变得更加基于过程,另一方面,它更加符号化,象征主义成为一种处理表征的简单的方式。特别是由于数字化图像提供的设备和流通性,拆解某种具有复杂规模的表征系统变得更加容易。这也是我们要面对的一个问题。

Jeebesh:现在问题在成倍地增加,我最大的感觉是,讨论问题的聚会在以前所未有的规模成倍增加。在过去的八九个月中,通过类似我们现在这样的聚会,我接触到的人可能比过去五六年有过交谈的人都多。这种增加也成为了我们新生活的一部分。我觉得这像千禧年时我们感受到的那种新生活。这在很多策展案例中也有所体现,你就是一个很好的例子。世界正在发生变化,策展和艺术工作也是要改变世界的形象,并创造世界的新形象。我想我们再次处于风口浪尖。2010年以后,有一些困惑产生,因为世界以一种难以辨认的方式在动荡。而现在,一种新的集体想象力正在崭露头角。是否要呼唤每个人警惕正在发生的新的重塑?艺术和艺术家正是这种新的重塑中的很大一部分。

接下来,我们来看看观众的问题。

观众:侯老师您好。作为2019年爱知三年展的主要策展团队成员,您是否认为最后表现不自由的事件已经形成一个更巨大的表达?策展团队对事件,特别是其中触痛日本当局的事件,之前是否有过预测?这个事件是否较规规矩矩的三年展更具有反思价值?谢谢。

侯瀚如:实际上我一开始是策展团队的一员,但后来我退出了,只是作为顾问。与韩国慰安妇有关的对展览的审查是一个很大的丑闻,导致当地政府削减了相关的资金,一部分艺术家也实际上退出了展览,这是令人难以置信的。关于策展团队之前是否意识到了这一点,我无从得知,因为我当时已经退出了策展团队。我觉得他们可能有一定的意识并进行了协商。

Jeebesh:这个事件中最重要的问题是,动员审查的是一种公众的目的,而不是由国家机构完成的。有一些公众团体非常活跃地进行动员,因为他们把历史作为他们生命的神圣的基础。类似的动员现在越来越多,就像在印度,很多审查都是由大众动员的。

侯瀚如:我们都面临着这个问题,所有博物馆都面临着这个问题。

Jeebesh:我们在上海举办双年展时,经历了正式的审查。审查员看待作品非常仔细,他们可以在作品中找到非常细微的线索,他们都有着训练有素的眼睛。但世界范围内很多审查还是从大众中产生的。在印度就有很多类似的案例,比如对电视剧的审查,就使制作方抱怨不堪。有太多大众的情绪需要顾及,避免一些人的社区情怀、历史情怀受到伤害。这样一种情绪的动员几乎是无法反驳的。

侯瀚如:当然。这是一种新的乱象,在Facebook等社交媒体中也有类似的情况。这就提出了一个关键的问题,界限在哪里?回到最基础的地方,言论自由的界限在哪里,真新闻与假新闻的界限又在哪里。科技的发展使这种乱象更加扩大了。

Jeebesh:甘地曾被问到如何看待西方文明,他的回答是,这是一个好主意。因为他认为西方文明是一个类似假面舞会的文明。这种真与假的概念非常复杂。根据马克思所提出的,这是一种具有欺骗性的幻象。这是批判理论的一部分,我们也在不断地探讨现实的幻象本质,去批判性地看待。假新闻就是这种现实的制度化体现,每个人都生活在这种存在幻象的现实中,而这种幻象也确实成为了一种具体化的、武器化的机制。

侯瀚如:但我想说,即使生活中有假新闻,存在着分辨真假的巨大困惑,也仍然比生活在只有一种新闻的地方要好。我们需要尽量保持这种“混乱”,而不是生活在绝对的和谐中。和谐是什么?有具有生命力的和谐,也有没有生命力的和谐。真正的和谐是允许冲突的存在,而不是让其沉睡。

Jeebesh:和谐也有技术性的一面,就像一台精密的相机,它的所有部件都配合得非常协调。就像发动机被期待处于和谐的状态中,在高度机械化的世界观念下,世界也被期望处于这种和谐中,每个部分都能精确地配合和移动。但世界不是这样的,这是一种强加给世界的机制。

观众:我想请问Raqs能否再谈谈聚集和互助之间的关系,比如你们在最初提到的涉及食物分享的项目?

Jeebesh:这个问题是上一年中非常有趣的一点。关照一直是我们生活的一部分,就像我们在成长中体验到的一样。我们都能有效地感觉到食物带给我们的慰藉,这其实也是整个关照领域的一部分。

侯瀚如:但我们经常忽视它。

Jeebesh:是的。这个不被我们关注的领域实际上一直支撑着我们在世界上的存在,并在其中发挥着极其重要的作用。就像在印度,关于粮食问题,爆发了巨大的农民抗议。农民们提出了种植粮食需要承担的不稳定和风险。粮食的目的不应该是为了商贸,而是一种对世界人民的关照,为了养育世界。而当粮食的贸易性越来越明显时,农民们就被迫承担了贸易带来的风险。现在对这个问题的回应已经超越了粮食问题的范围。每个人都在对现存的关照问题进行质疑和思考。与粮食贸易类似的问题还存在于健康、教育等领域。关照的逻辑正在取代生产的逻辑。我们所谓的艺术发酵指向的也是这样一种转变,艺术家们要求我们将思想从生产转向对世界更加关照的角度,在这样的世界里,食物的含义不仅是能量更是养育,这里是一个真正有关怀的空间。这是非常大的一个转变。

观众:我想问如果虚拟线上展览发展到一定程度,比起线下真实的物理感知,是否有可能出现更适合在虚拟场域中体验的艺术作品或展览?以及在当前的疫情情况下,如何继续开展展览项目?除了网站、视频演示和社交媒体的运用之外,你们还通过什么方式将观众与展览联系起来,或者说,将展览以数字化的方式呈现给观众?

Monica:2020年横滨三年展就是我们在这种情况下策划的。就展览与观众交互的方式而言,在其中,我们通过Episōdo X将技术框架用作一种桥梁。除了信息的输出之外,与观众形成交流对话也是很重要的一点。

侯瀚如:这让我想到一种具有宗教性的感觉。想象一下藏传佛教僧侣之间的辩论。有时候重要的是进行表演的过程,是某种仪式性的行为,而这也是艺术所谈论的,乃至是艺术本身。这给了我们生活的意义感,实际上已经成为了我们当今生活中的重点。它也带来了经济效益,或许今天最重要的经济之一就是手势经济 (gesture economy)。这是否是一种仪式性的、无止尽的努力,试图通过说服其他人相信你所相信的东西,了解你的存在,从而找到自己在世界上的位置?

Monica:这是一个观点,我不确定我是否可以完全同意。因为对于我来说,这种仪式不是对话。对话的门槛是可以改变的,参与者可以决定谁可以进入其中。对于对话而言,最重要的不是最终商议出的结果,而是这个过程以及过程中进行的思考。这就是为什么我们在横滨三年展上讨论对话语正义的思忖 (deliberation),尽管这种思忖可能是没有最终决议的,但思考的过程是必要的。通过对话,思忖成为一种分享想法的模式。在小团体中进行这种思忖很有意思,就像我们今晚的对谈一样。尽管对主题可能没有明确地解答,但我们进行了充分的思考和交流。

侯瀚如:因为我之后还有一场会议,我们今天的对谈只能到这里。希望之后我们能有机会在线下继续交流。今天提出了很多非常有趣的问题,我们需要一些时间来消化它们。

Jeebesh:是的。比如资源在阶级和社会圈层之间的重新分配问题,我们30年来的实践一直就在对其进行思考并探索解决的方法。解决阶级、地理、历史不公平造成的断层在任何工作中都是最大的挑战之一。重新分配同样也是策展实践的核心,比如给每位艺术家分配预算。从策展实践的开始到结束,再分配的逻辑都不断地发挥着作用。如果再分配从根本上失败了,那该怎么办?

对谈日期:2021年1月15日

对谈嘉宾:侯瀚如 + Raqs Media Collective

▲ 侯瀚如

Hou Hanru

侯瀚如,1963年生于广州,1981年考入中央美术学院,1988年硕士毕业,1990年后移居巴黎。2013年起,任意大利国立二十一世纪当代艺术博物馆(MAXXI)艺术总监。他同时也是欧洲、亚洲以及美国很多艺术基金会的委员和评委,包括古根海姆博物馆、现代美术馆和沃克艺术中心等,致力于在西方介绍第三世界的当代艺术。

1997年到2000年,由他联合策划的展览“Cities on the Move”,调动了全球140多位艺术家、建筑师和其他创作者,先后巡回到世界7个城市,强调了亚洲当代艺术家应对城市生活方式和价值观快速变化的方式,获得了国际关注。

他一直集中探讨城市空间中艺术的形态和可能性,并策划了一系列公共艺术的计划,比如巴黎的伊文斯基金会的公共艺术比赛(2002年)及意大利在托斯卡纳地区6个城市的公共艺术计划(2003年)。近期,他策划的展览“The Street. Where the World Is Made”在MAXXI艺术博物馆展出。

▲ Raqs Media Collective

Monica Narula、Shuddhabrata Sengupta和Jeebesh Bagchi在他们离开在德里的Jamia Milia大学AJK大众传播和研究中心之后,于1992年成立了Raqs Media Collective。他们同时以艺术家、策展人、制作人等身份存在,具有很强的灵活性和合作性,他们也经常与建筑师、电脑程序员、作家以及策展人合作。2020年,Raqs担任了横滨三年展的艺术指导。

Raqs Media Collective遵循着其自称的“动态沉思(kinetic contemplation)的必要性”,创造出一种形式不稳定、程序严格的轨迹。Raqs的作品塑造了认知和感官的敏锐度,重新配置了感知领域,要求每个人重新审视他们认为理所当然的东西。

Raqs不断在德里深耕,从这座城市的街道上不断地创拼出一种尖锐而前卫、当代意义上的对世界的主张。同时,他们阐明了与不同来源的神话和历史密切相关的关系。Raqs将其作品视为开启一种对话的可能性,这种对话体现了一种对现代性的深层矛盾心理,以及一种对权力和财产运作的安静而坚定的批判。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。