注:本文原载《画刊》2020年第8期

“过电”的时间:胡介鸣访谈

Time of “Being Electrified”: Interview with Hu Jieming

孟尧(Meng Yao)胡介鸣(Hu Jieming)

▲ 《七彩》系列之橙色,胡介鸣,摄影,尺寸可变,2020年

孟尧:通过屏幕,尝试凝视它们,盯着看,一张一张慢慢看。渐渐地,我感受到一种平静,似乎时间被不同色温的光线凝固在空气中……这是我看《七彩》系列摄影产生的体验。在此之前,我曾很想问你如何在那么多的摄影中拣选出这张红色系的做封面。现在我打消了这个念头。“图像一旦被激活便有了生命,我不用担忧它会变得糟糕。技术层面我更不用担心,我像一个老司机听命感知系统给出的导航指令,一路疾驰,那些景物应该是这个样子的,这符合我内心对它们的感知印象。”你在创作手记中写下的这句话给了我答案。艺术中最动人处,总在不可名状,总得欲言又止、语焉不详。

胡介鸣:今年初开始着手的《七彩》系列给了我一个不同以往的追寻目标,即在创作过程中除去谋求各种设想和表现方式的努力之外,最终想要得到什么。这半年多的创作经历似乎让我看到了这尊“真神”的轮廓,那就是要造出一个看上去有点意外的、能引起不同联想的熟悉的图景。至于创作语言、观念、立场和具体实施方式固然很重要,但不是最终目的。在我浏览家里的各个角落的时候,会有那种突然令我迈不开步子驻足凝视的时刻,仿佛突然闯入一个我从未见过的存在。是什么让我驻足的呢?很难回答这个问题,因为我看到的景象都是些太熟悉不过的对象,但它此刻令我凝视神往。我没搞明白哪一点吸引了我,但我知道被吸引的背后一定有料,把这些料尽可能提取出来就是我的目的了。

▲ 《七彩》系列之红色,胡介鸣,摄影,尺寸可变,2020年

▲ 《七彩》系列之蓝色,胡介鸣,摄影,尺寸可变,2020年

▲ 《七彩》系列之黄色,胡介鸣,摄影,尺寸可变,2020年

孟尧:你说:“‘快与慢’是一对不同寻常的矛盾体,超越了纯粹的时间概念,源自生命内部的生存调节机制,是主观的产物。”这个描述特别精彩。如果联系你的创作,比如《1995-1996》《1999-2000传奇》《几十天和几十年》《一分钟一百年》,这些直接以时间命名的作品中是否内含了“快与慢”的矛盾?

胡介鸣:时间是这个世界的基本尺度,不管发生什么它都是在场的。多年来我用时间命名作品只是说明我在考虑过程中的一个侧重点,或者说我揪着这把尺度来说事而已。我用时间尺度更趋向于主观性的时间维度,在我考虑中的“时间”是一个可以任意缩放的可变尺度,它与我们的生命体验是同步的,这样时间的概念就被激活了。

▲ 《1999-2000传奇》,胡介鸣,2001年

▲ 《几十天和几十年-·时光1号》,胡介鸣,衣裤、酒、饮料、CD、DVD实物、不锈钢架、布、玻璃柜、化学药物、紫外灯、日光灯、计时器、交流接触器,2007年

▲ 《几十天和几十年-·书架1号》,胡介鸣,书及书架实物、玻璃柜、 化学药物、紫外灯、日光灯、 计时器、交流接触器,2007年

▲ 《一分钟的一百年》,胡介鸣,视频装置,2010-2014年

孟尧:从《水上水下》(2003)、《水下》(2004)、《水中物》(2004)、《零度海拔》系列(2007/2013)到《镜子》(2018)、《永不消失》(2018),水和海一直不断出现在你的创作中,甚至《月光》(1998)中的渔钩、《美多撒之筏》(2000)和《美多撒之声》(2003)的图像原型,都与之有密切的相关性。为什么?

胡介鸣:水是很有意思的物质,它构成了这个世界的所有生命,同时水又构造了一个我们人类肉身无法生存的空间。我为什么经常用“水”来说事?这似乎也没有什么特别的经历和理由,可能就是被水的那种悖论所吸引吧。把水作为一个叙事的场景会有一种普适性,同时水的巨大能量和极具变化的形态无论在概念上还是视觉上都有着非常强烈的表现价值。水中隐含着无限的能量,我想借助这些能量来完成我的表述。

▲ 《水上水下》,胡介鸣, 2003年

▲ 《零度海拔》,胡介鸣,2003年

▲ 《美多撒之筏》,胡介鸣,2000年

孟尧:将大量相关或不相关的图像资源以数码技术做“改造、编辑”后,做档案形式的集合性组织呈现,是你常用的工作方式,在这个“改造、编辑”的过程中,你最看重什么?

胡介鸣:数码技术的出现改变了我们的历史进程,数码技术巨大的吞吐量和高速的生产能力是历史上任何介质无法企及的。我们面对的是一个极速膨胀的信息时代,图像景观不断被覆盖和刷新。我们根本无法去选择判断和消化这海量的信息,这是我们面对的现实。在创作中我使用了这些丰富的信息作为创作素材也是一个不得已的自然选择,关键是如何来转换这些素材。我希望在我完成作品后看到的不再是素材信息,而是一种和自己的关系合成物。

▲ 《共时》,胡介鸣,2016年

▲ 《残影》,胡介鸣,2013年至今

孟尧:《与电视为伴》《与生理状态相关》《与情景有关》《与快乐有关》,是你在20世纪90年代陆续做的一系列用医疗器械监控人在不同环境中身体状态的作品。在这些作品中,先将身体状况形成医疗数据,再将医疗数据转化成乐曲。我认为这种转化方式在你的创作中是具有典型性的,后来你的《输入输出》系列(数字算法+绘画,2016),也是遵循这个方法做进一步的推演,即通过输入、输出的变化,探究创造力的新的可能。能否谈谈相关的内容?

胡介鸣:在我的理解中,艺术是一个外界信息经过我们的身体和意识产生的一种新的信息,像过电一样穿流而过,然后变成千姿百态的可见的信息和能量。艺术的永恒性也在于此。我只是没有例外地走在这条道上,我也不用担心经过我的身体和意识产生的信息会变得好还是不好、新还是旧、是否有意思。就作品本身来讲只是一个存在物,它降临了,在这个新降世的存在物中注入了艺术家身体和意识的基因要素,它与在生产流水线上诞生的产品不同。从这个意义上讲,每一件艺术品都是独一无二的,因为每个艺术家的意识基因和表现方式是不同的。我所采用的创作方式不是我预先计划好的,而是在工作的过程中慢慢形成的。因为我相信每次“过电”都会有不同想法产生,在这一点上我选择的是一种“放纵”的态度。走着瞧吧,因为我对它深信不疑。

▲ 《与电视为伴》,胡介鸣,1996年

▲ 《与快乐有关》,胡介鸣,1999年

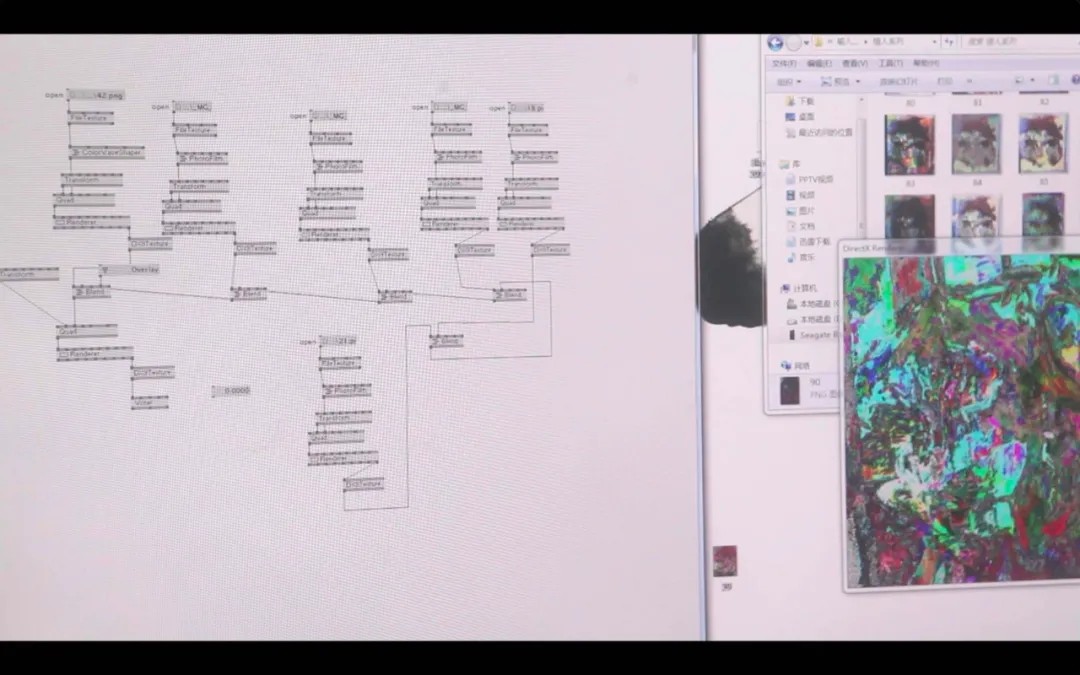

▲ 《输入输出之情人系列》创作过程

▲ 《输入输出之情人系列》,胡介鸣,数字算法+绘画,2016年

孟尧:从2018年开始,我从你的作品中注意到一些变化。其一,似乎有意弱化媒体的技术属性,不再在作品中凸显数字交互技术和数码媒介给创作带来的新可能;其二,创作中明显流露出一种具有内倾性的、形而上的精神指向。在《镜子》《男人树》《乌节路》《照相机里的故事》《无》等作品,包括最新的《七彩》系列中,都可以感受到这种变化。这是否是一种对新媒体艺术长期实践和思考后所做的某种艺术调整?

胡介鸣:没错,我越来越意识到在艺术创作中过多追求技术是危险的,艺术和技术从本质上看是两个不同属性的事。艺术是强调人的身体和意识感知路径的,带有极强的主观性;技术的目的是解决问题,以可行性为前提,最终要受到客观性制约和检验的。技术有着极强的新老更替淘汰机制,艺术从本质上看是没有新和老之说的,各种艺术样式都有存在的合理性,取决于我们的选择。随着科技的进步,在艺术创作上我们选择的余地越来越大,但我们不能忘记我们做的是什么性质的事情。技术再先进也取代不了艺术的基本属性,它只是给艺术想象和表现带来更大空间、更多的解决方案。艺术表现是自由的,我这几年在表现方式上倾向于“低技术”只是一个阶段性的选择,这和意识中的那些因素有一定的关联。

▲ 《乌节路》,胡介鸣,2018年

▲ 《男人树》,胡介鸣,摄影,2018年

▲ 《镜子》,胡介鸣,2018年

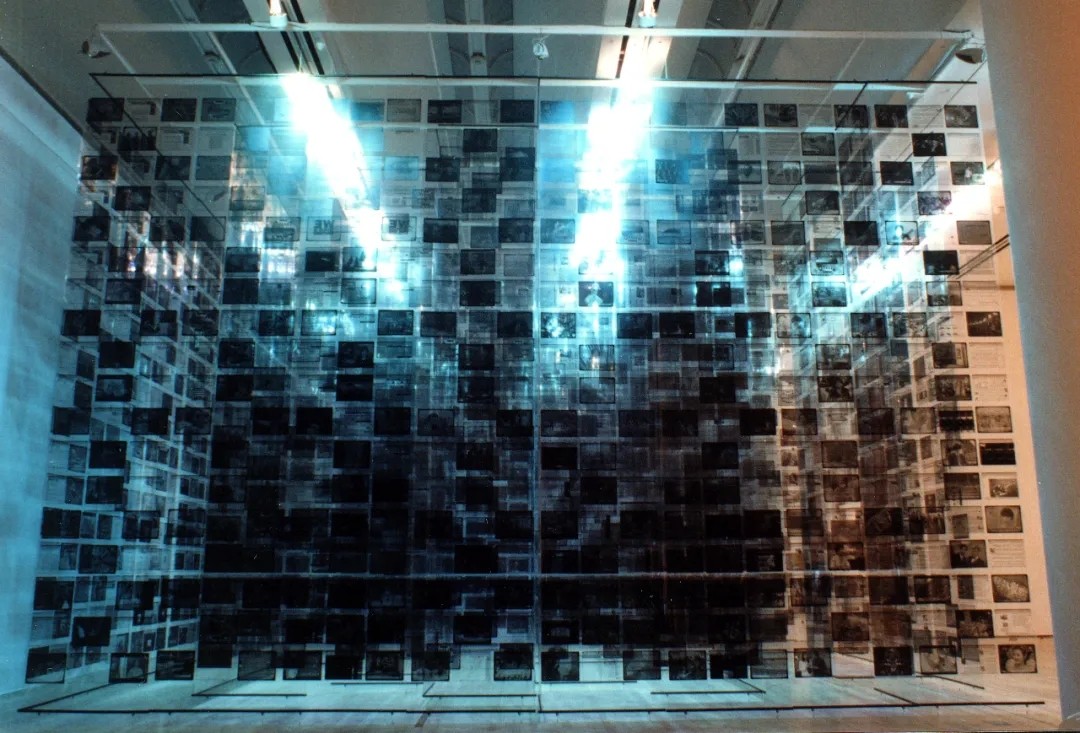

孟尧:就我个人而言,我认为《序曲》(2014)是一件具有转折意义的作品。这件作品将海量的影像陈列在展厅的墙面之后,仅通过砖墙的夹缝露出有限的信息。从视觉形式上看,展厅内的空无和墙面上的斑驳光点,营造了一个神秘的宗教性的场域;从交互方式上看,它既不再以档案集合的方式强调信息的涌动,也不依赖电子感应方式去刺激观众做出反馈。仅仅给出一个“插电”的沉思之地,在石块和“繁星”之间,制造一种内省的氛围。我觉得这件作品,代表了你对技术和艺术、观念与观看之间关系的更深的理解。《序曲》的命名也许也有新开启某种东西的暗示?

胡介鸣:从创作的过程看,2014年完成的《序曲》是一个插入性的作品,当时正集中精力打造一件需要花大代价的挑战性作品《太极》,整整一年时间才完成。因为赶不上展览而考虑为《太极》做一件前奏性的作品,这样才有了《序曲》。这件作品完成后,我个人的感觉和反馈信息还是比较积极的,甚至于要超过半年后出现在展厅的《太极》。这也是我始料未及的,从这里我也看到了艺术和技术这个老话题带来的问题。这两件作品表现的内容都是关于历史和记忆的,《太极》运用了高科技、高造价、高周期这所谓“三高”的表现方式,而《序曲》的技术并没有什么挑战性,造价和周期也在正常的范围内,结果却是《序曲》的反响(包括我自己的评价)要略好于《太极》,之后的几年我也在不断反思这个问题。

▲ 《序曲》,胡介鸣,2014年

▲ 《太极》,胡介鸣,2014年

孟尧:整体而言,我觉得你的艺术一直关注生理体验和心理状态之间的关联,而媒体无非是你表达自己的一种工具。我想到认知心理学中的“具身认知”(Eobodied Cognition)这个概念,一定程度上,你的艺术也是在不同的维度上去展示身体对于思考与决策的影响。只不过,你使用媒介强干预的方式越来越少。我想到你说的两句话:第一,这个世界是一个人的自然系统和数字媒介的组织相互斗争较量抗衡的世界;第二,这个世界不需要解释,静静地注视就够了。它们或许是一个提问和一种应对方式?

胡介鸣:媒介是属于规则和理性范畴的,它对感觉系统有着一定的管束作用,它是“熵”。具身认知理论在一定程度上强调了器官层面的认知系统,这个系统的认知不同于理性的逻辑推理方式。对艺术家来说更重要的认知和思考是基于这个系统的。从接受的角度看,也是器官层面的认知系统最为直接,器官的认知是属于“负熵”范畴的,现象学派在一定程度上也很关注这个层面的认知。我始终感到做艺术大可不必如此“烧脑”,理性思考固然重要,但代价是失去大量鲜活的器官感知信息,如何来平衡这一点是尤为重要的,这必须引起我们的重视。马塞尔•杜尚这样伟大的艺术家,一个如此敏感且充满智慧的人成了冷若冰霜的棋手。没错,这是他的工作和生活方式。不管他出于怎样的考虑,总之,他的人生如此隐忍、出世,在他强有力的理性系统主导下,他的器官感知信息还能发出多少能量?尽管杜尚仍然是我的偶像,但我也在不断反思这个问题。

胡介鸣

艺术家

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。