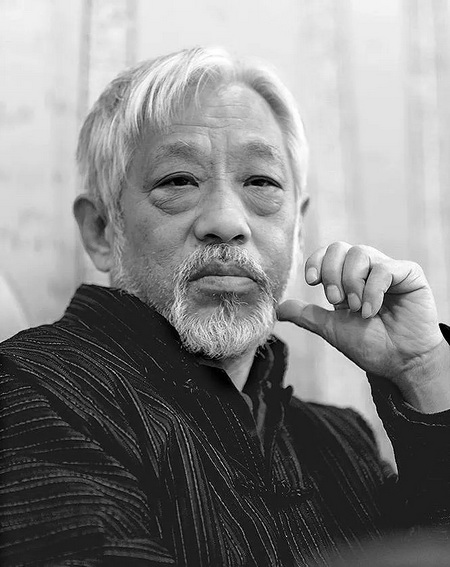

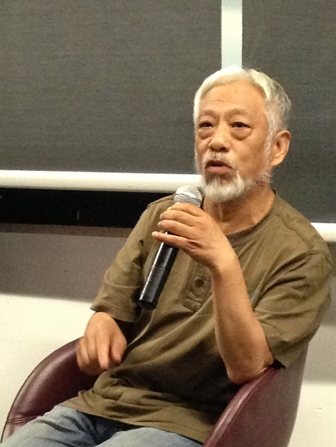

栗宪庭

由栗宪庭电影基金主办的“第十届北京独立影像展”在2013年8月开幕前夕又遭到有关部门的阻止,无法如期举行。从前年到今年,电影基金每年的影展都会有此遭遇,在这样困难重重的处境下,创始人栗宪庭始终在坚持,对电影基金的未来依然充满希望。

2006年栗宪庭成立电影基金,当时有很多人不理解,为什么老栗要这么做?栗宪庭告诉记者,在他内心有一个一致的东西、一直在强调——我们的艺术怎么不被一个外部的体系所绑架,而真正回到艺术家个人的内心世界,从而找到一个更好的媒介去表达自己,不断地去突破,艺术获得一种自由和独立的状态,这个是最重要的,这是创立电影基金的初衷。现今的艺术环境,艺术家首先作为个人,在生存的现实环境里,表达自己的感觉逐渐被外界环境所利用,或者被政治、被商业等等利用,当代艺术已经变成了商业。

近几年栗宪庭工作的重心大都在电影基金这方面,他是否会转移到独立电影这个领域?栗宪庭回答说,自己一直没有从当代艺术转到独立电影,而是始终都在强调一个做艺术的态度,不在乎他是画家、雕塑家、还是电影人,都不在乎,对他来说不重要。

栗宪庭电影基金成立最初是由艺术家资助的,直到现在基金的运作和发展也是艺术家出钱资助,包括今年新的放映场地,今年的赞助人都是艺术家。栗宪庭说希望这些艺术家他们成功以后,回来再反哺那些更年轻的艺术家,反哺到社会,这样逐渐出现一个艺术家宽松的能够独立和自由地表达自己的环境,这是最重要的。

到目前,栗宪庭电影基金面临最大的两个困难,首先是面对整个外部环境的压力、意识形态、政治,所有的警察、领导、有关部门的阻止;还有“钱”。这些压力很大,“那么,什么没有困难呢?”栗宪庭说。他谈到,现在成功的艺术家,看着很光鲜,他们也面对着商业的压力,张晓刚、方力钧他们,栗宪庭不再和他们艺术上有交流,但作为私人朋友,他们会来和栗宪庭聊天,他们其实也有很大的压力。每人都会面对压力,人生一辈子是在处理各种各样的压力,栗宪庭说他有段时间写书法,送给别人对联,人生是无常的,他把随遇而安改成了“随遇而为”:不是你想干什么,是你这个环境下你能干什么?

栗宪庭电影基金运营总监张琪介绍,电影基金办公的地点就是在栗宪庭的私宅,他私人的院子,这么多年,资金维持主要是靠栗老师个人的关系,之前一些资助电影基金的艺术家也都是栗老师的朋友。有时候栗老师写一些文章、策划一些展览、写点书法,就是这样一点一滴的钱汇入到基金,维持基金正常的运作。资金来源对于电影基金是最大的一种困惑、困难,情况也还算好。对于电影基金下一步怎么办?张琪说到现在一直都会有很多人关注基金、支持基金,作为电影基金会尽力而为,也是栗老师说的随遇而为,对于外界的帮助和支持,这3年最多的是感谢。诸多外部生存环境包括经济、方方面面的压力,电影基金能够坚持下来有两方面原因:来自于部分导演,以及认识、不认识的人给予的帮助,影展从前年、去年,一直被政府控制,没有前面这些人的帮助,电影基金的工作也进行不下去。

从去年开始担任栗宪庭电影基金艺术总监的董冰峰坦言自己有幸加入这个理想化的团队,开始心里也有一些疑惑,像这样一个非常不稳定,也算不上机构,既没有注册,也没有网站,什么都没有,这样一个平台,工作的持续性到底有哪些可能?每年虽然有些可有可无的、非常艰难的电影节或者电影培训班,对于当下整个大的环境,不管是社会环境还是艺术环境等等状况都不好的情况下,电影基金一定要坚持非常内部的研究、写作、出版等等,这好像是隐性的一种工作方法。电影基金本身是一个大的教育机构,一个公共机构,应该承担更为开放、或者更为跨界的一些方式,不反对任何一个和电影活动相关的创作和研究、讨论方式,如果电影基金连这样一种开放性都不具备,没有和研究机构、赞助人、美术馆一起来形成一个非常持续性工作的话,那么可能未来电影基金会由于种种原因变得更艰难,这也是董冰峰个人比较坚持出版工作的一些起点。电影基金是不是还有更为持续的内在的工作可以推动,比如影展被停掉了,电影学校不可能了。档案馆也是在非常有限的环境下进行,就需要其他方面迅速扩充进来,他也希望电影界、艺术界、以及很多不同领域同时加入,而不是把电影局限在某一种分类,某一种工作的背景当中。

电影基金经历了这么多事情,栗宪庭作为创始人也倍加感慨的说,我们现在有很多困难大家都看到了,但是在我心里我们能到一起工作,我们还是充满理想,这种理想,这个东西是最重要的,我们心里有这个,就没有什么可怕的。我相信这个社会不断地在开放,环境会越来越好,我是从50年代走过来,到现在中国所有的运动我都经历过,“是个好运动员”。社会在开放,对这社会我有信心,今年和去年比、前年是20多个警察闯到私宅里,闯到我们基金里面来,要阻止电影基金的活动,但是我们还是坚持下去了;去年是拉了闸,但是我们也坚持下去了,去年张琪一个人顶那么多官员在不停地开会、吵架;今年的影展一开始很紧张,接着第二天就“啊…”,好像又没事了,事情没有那么严重。形势在发生变化,有时候这些事情就是你坚持顶一下,他就会后退一下,这个社会就开放一点,一定要在一个关键时候突破临界点,要有人去突破这个临界点,一旦突破临界点,这个社会就会发展,民主、独立、自由不是靠恩赐的,是靠争取的。