摘要:作为艺术批评家,栗宪庭早在上世纪80年代就已声名远播。从1979年开始在《美术》杂志做编辑起,他便一直影响着中国当代新艺术,先后推出了“乡土美术”、“伤痕美术”和极具现代主义倾向的“上海十二人美展”以及曾引起轰动的“星星美展”,使得那些当年还名不见经传的艺术家们开始崭露头角。而之后的“85美术思潮” 、“新文人画”等也是他发起的最著名的策划。那时他开始关注那些居住在圆明园的被人称为“盲流艺术家”的自由画家们,从而使这些艺术家开始被外界熟识。而其中就有如今已成为“大腕级”画家的方力钧等人。

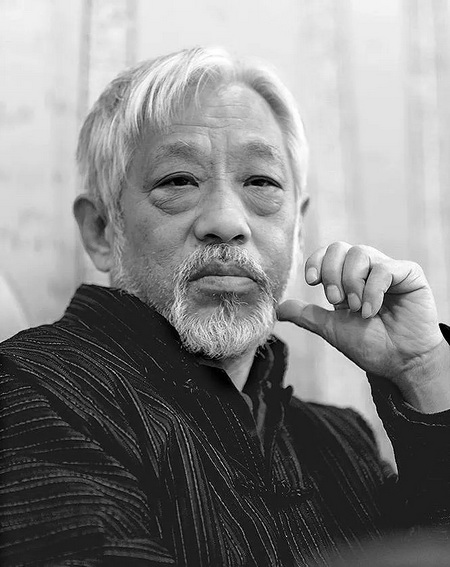

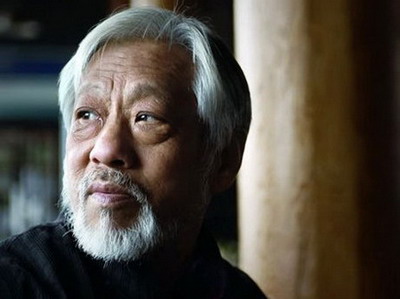

栗宪庭先生

有这么一个人,在罗中立还是美院学生时他就凭一张《父亲》慧眼相中罗是未来的油画大家,而画作屡创天价的当代艺术F4(张晓刚、王广义、方力钧、岳敏君)最早为人所知晓都得益于他的赏识和推介。他创造的语汇“政治波普”、“玩世现实主义”、“艳俗艺术”被当代艺术写进教科书。可以说,他是中国当代艺术的领路人,天价大腕们的幕后“推手”。他就是被人称为中国当代艺术教父的著名艺术批评家栗宪庭。

“成功的艺术家已经不在我的视野里了。”他说。如今,他的视野中是宋庄画家村那些缺衣短食的穷艺术家,每天为能解决这些艺术家的生计而奔忙。中国每年近百万艺术院校的毕业生该怎么活是他最关心的问题。

传奇:从“教父”到“乡绅”

作为艺术批评家,栗宪庭早在上世纪80年代就已声名远播。从1979年开始在《美术》杂志做编辑起,他便一直影响着中国当代新艺术,先后推出了“乡土美术”、“伤痕美术”和极具现代主义倾向的“上海十二人美展”以及曾引起轰动的“星星美展”,使得那些当年还名不见经传的艺术家们开始崭露头角。而之后的“85美术思潮” 、“新文人画”等也是他发起的最著名的策划。那时他开始关注那些居住在圆明园的被人称为“盲流艺术家”的自由画家们,从而使这些艺术家开始被外界熟识。而其中就有如今已成为“大腕级”画家的方力钧等人。

后来,他以独立策展人身份推荐艺术家,策划颇有影响的世界级艺术展,获得极高知名度。一名外国艺术评论家在专栏文章里,称他是中国现代艺术的“教父”。中国前卫艺术史上的那些重要名词,诸如“政治波普”、“玩世现实主义”以及“艳俗艺术”,都是由栗宪庭赐予的。

进入2000年,栗宪庭放弃自由策展人身份,举家搬到北京通州区宋庄镇小堡村,本想过点远离艺术圈的安稳日子。没想到身边艺术家越聚越多,看着众多穷艺术家吃了上顿没下顿,他开始想办法帮这些艺术家们。用他的话说“像个乡绅”专心在宋庄成就宋庄模式——尝试使聚集着数千名艺术家的宋庄拥有一个能良性循环、养活艺术家的画家村模式。

美术馆、画廊、为艺术家们建廉价的艺术工作室,未来还将建造低端艺术交易市场、图书馆等,一切的努力都是为了让最底层的艺术家们生活下去、创作下去,让中国拥有自己自下而上的艺术金字塔市场。

谈艺术生出路:出路难根本原因是人太多

广州日报:近几年您一直在关心艺术家的生存问题,您说过每年全国艺术院校的毕业生有100万流落在社会上?

栗宪庭:这个数字不确切。但数字是挺惊人的,各省都追求升学率,一些不热爱艺术的人也被赶着去学艺术,因为艺术的分数低嘛,这就增加了艺术考生的量。原来美术学院就那么几所,现在几乎每个大学都有美术学院,这就造成了一部分人不热爱艺术但为了得到一个文凭必须去学艺术。

广州日报:您是什么时候感受到艺术类毕业生出路难这种状况的?

栗宪庭:我是2000年搬到宋庄的,本来是想退休的,但是这里突然聚集了大量的人,年年递增,增加得非常快。据不完全统计,现在这里有3000人左右。宋庄是艺术家聚集的最大的一个区域,还有798、草场地、环铁、酒厂、上苑、索家村、费家村,现在还在扩展,现在几乎每个村子都在盖国际艺术区,就是很廉价的工作室的区域,看到这种聚集的现象,就可以看出现在艺术家有多少了。

广州日报:为什么做艺术越来越难?

栗宪庭:最艰难的时期是上世纪90年代初。其实最好的作品都是那时候产生的。上世纪90年代之后开始艺术商品化,方力钧画大头,很多人画大头,这是有问题了,但哪个时代没问题呢?上世纪90年代后期,艺术变成了一个名利场。

谈宋庄模式:让穷艺术家富起来

广州日报:您看到的艺术家整体生活状况如何?

栗宪庭:我看到很多艺术家的生活非常艰苦。宋庄有几个大牌的艺术家,有很大的房子、好多汽车,可他们只是金字塔塔尖上少数的人,大部分人实际上还是非常贫穷的,生活完全无着落,有的厨房里只有盐、酱油、醋、一大堆的白菜和挂面,没有任何别的东西。这个问题挺刺激我的,所以就想解决这个问题。

广州日报:那您提出来的宋庄模式是怎样的呢?

栗宪庭:宋庄模式是以艺术家的生活和创作为基本的聚集地,在这个基础上又产生了学术、商业、生活这些配套的链条,出现一个生态结构,包括学术交流的平台,比如非营利的美术馆用作学术交流,公共图书馆、书店和其他画廊,基本的框架就是这样的。艺术家肯定得卖画,现在很多艺术批评家都在反对艺术的商品化,但是我觉得这是另外一个问题,艺术家经不住商业的诱惑,跟着商业走这是另外一回事情,对于中国这样一个没有赞助艺术家的机构的国家来说,你不让他商业化他吃什么?他根本没办法活。艺术和大众之间的关系其实还是需要靠商业来连接。

广州日报:这个模式是不是也是慢慢摸索出来的?

栗宪庭:这个模式现实就是这样的。有的市长来问我,我说不要模仿,要根据你当地的情况。这个需要当地政府出面,一定要政府出面,不能完全让它像荒草那样长下去,像荒草那样长下去艺术家会死掉。

谈当代艺术:当代天价艺术家仍可能升值

广州日报:您如何看今年上半年中国当代艺术在国际上屡屡拍出天价的现象?

栗宪庭:那是完全和中国没有关系的,把中国的艺术品当作矿石弄到西方,然后再制造出产品来,这样一个市场和中国的艺术、生态、经济都没有关系,是个空中楼阁。这个随着西方次贷经济的发生好像一下瘫倒了,但不像人想象的那样突然就没了,其实还存在。今年伦敦拍卖下降了45%,那也没彻底崩盘啊,我觉得不必要大惊小怪。因为这个东西和我们没有关系。他们的金字塔是建立在西方的基础之上的,和中国没关系。中国人看它起来和衰落都很吃惊。没想到那个和我们这些人关系没那么大,会有影响,但不会影响到状况。

广州日报:现在中国当代艺术动辄拍出几千万的F4,业界的说法都是您一手缔造出来的,您怎么看这种说法?

栗宪庭:我觉得他们忘了一点,我只是前期发现了这些人,按照我的角度,他们是不错的艺术家,但他们进入市场之后真的和我没有任何关系了。

广州日报:他们的画卖出了几千万,您怎么看这件事?

栗宪庭:我觉得从市场的角度说,这个价钱并不吓人。西方一线艺术家远比中国一线艺术家的价格高得多,我觉得这些艺术家还有升值的可能性。因为我们必须把他们放入西方市场的金字塔里去看这个问题。它还有升值的可能。

广州日报:这些一线艺术家的画在国际拍卖市场上出现流拍的现象,宋庄的艺术家的画是不是也受到影响了呢?

栗宪庭:我始终感觉不到这个问题,因为我从来不关心他们谁卖画没有。我很晚才知道方力钧的画卖多少钱,谁的画卖多少钱,看到拍卖的记录后我才知道。

谈自己:我被“神话”了

广州日报:这么多艺术家都跑到宋庄来,都是冲着您来的吗?

栗宪庭:这个都是谣言了,完全把我神话了。这是不可能的,谁会冲我来呢,都是冲机会来的。

广州日报:您对这些艺术家来说也许就是一种机会?

栗宪庭:这也是一种传说啦。还有说我是金手指,点拨谁谁就成。还有更神的,第一次开艺术集市时,我骑个自行车去看,在一幅画前面多停留了半分钟,然后那幅画很快就卖出去了,卖很高价钱,第二天就传到我耳朵里了。我觉得这里面多少有演绎的成分。我实际上是被消费了。

广州日报:您把宋庄模式送入轨道后,过几年您想做些什么呢?

栗宪庭:闭门思过。过去的30年我们是在完全接受西方话语、概念的情况下做艺术的,回头想想究竟对不对?我们是否理解了西方的概念?我们能不能换一套说话的方式。

广州日报:您打算啥时闭门思过?

栗宪庭:两年后吧,两年后我觉得能把手头的事情做完。

老栗·瞬间

1.随便“送钱”的“烂好人”

见老栗那天,正好撞上著名策展人鲍昆带着一位年轻艺术家登门拜访。年轻艺术家谈着自己的艺术构想,语气诚恳、执拗,说到动情处,目光低垂。老栗不作声地转身进了里间,出来时手里拿着一个厚厚的白信封,他把信封推到年轻人面前,“把这个事情做起来,先要生活下去。”

“您经常这样资助年轻艺术家吗?”他们走后,我问老栗。“我没有那么多钱给他们,今天是个特例,他的想法要实现需要大量的资金,至少要先生活下去,以后再想办法。”老栗轻描淡写地说。

2.“我从来不和艺术家有钱的关系。”

老栗的坐骑竟然是一辆非常破旧的捷达。“您捧红了那么多大牌画家,还买不起一辆好车?”我问。“我从来不和艺术家有钱的关系,要不就不能随便骂他们了。一谈到钱,关系就变了。成功的艺术家不在我的视野范围里了。”老栗强调。