映验场 EX-CINEMA

告别录像带时代

Farewell to the Era of Videotapes

曹恺(Cao Kai)

按:自新千年以降,“影像”作为媒体艺术的基本样式,已经成为中国当代艺术最主流的表现形态之一。在这一历史进程中,其自身亦形成了一部模糊的非线性历史,而这部历史因为其羸弱的发展轨迹和驳杂的血缘谱系,使得许多词源概念、语言逻辑、资料史实、陈述文体等都缺乏翔实性与可考性。

“映验场”(EX-CINEMA)作为一个意象性的专栏名词,穿越了从电影(Film)到录像(Video)、从新媒体(New Media)到动态影像(Moving Images)一系列历史语汇,以穷究于理、正本清源为栏目的既定目标,以达成一次媒体考古学的文本预演。

21世纪初是录像带终结的年代。2016年3月,日本索尼宣布停售Betamax录像带;同年8月,全世界最后一条盒式磁带录像机(VCR)生产线——日本船井电机(Funai Electric)宣布关闭。至此,录像带作为上一代视频文件的存储媒介,宣告彻底退出媒介流通领域。在过去40年时间内,数以亿计的各种格式的录像带成为淘汰品,大部分将作为金属和塑料垃圾被销毁,其中仅有少量会成为博物馆和图书馆的藏品——留存着过去时态信息的媒介文物。

一个时代的终结,必将宣告下一个时代的来临。正在来临的21世纪20年代,将是一个移动图像全面泛滥的时代。在图像成像上,虚拟现实与全息影像已经在达成;在图像质量上,银幕级4K大画幅已经在普及,巨幕将成为日常景观;在图像传播上,流媒体和云端存储已经趋于常态。在这样的状况下,录像带无论在时间长度上还是在记录质量上,都已经无法继续承载移动图像的高速发展,录像带的技术发展已经走到了尽头,更多其他样态的存储介质(蓝光光碟、高速存储卡、固态硬盘等)已经全面取代了录像带。

在尚未对新时代给予准确命名之前,有必要重新审视一下“录像带”媒介对于当代艺术史的意义,尤其是在录像艺术史的角度上,对“录像带时代”给出一个相对明确的定位,并对这个时代的回响——“后录像带时代”寄予一种展望。

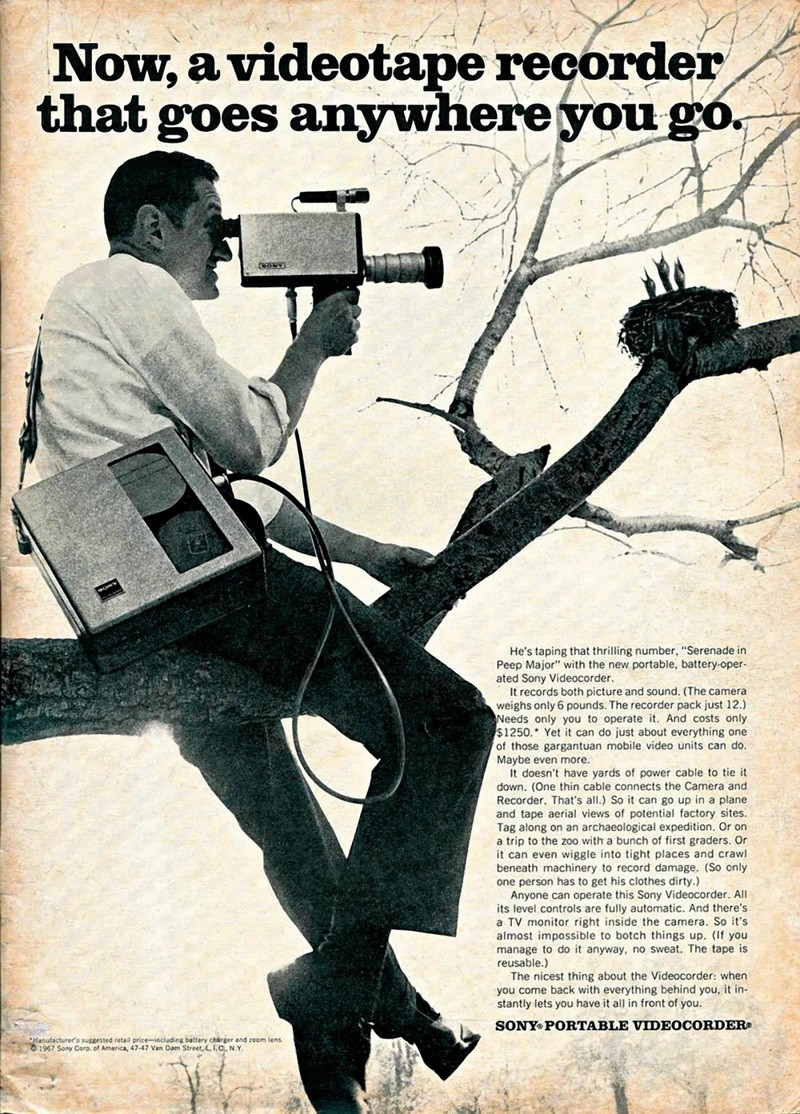

▲ 1967年索尼第一款Portapak家用摄像机广告

录像艺术是“录像带”的艺术

“录像艺术是‘录像带’的艺术!”——这是本文首先需要阐述的一个论断。基于这一论断,“录像带”(Video Tape)将成为本文最为重要的关键词,“录像艺术”(Video Art)将在本文得到一个不同于古典意义而更具备当下特质的属性给定。

艺术史谱系的各门、纲、目、科之分,皆出自所属媒介的不同,媒介的基本属性决定了该艺术门类的特征与性质。对于“录像艺术”而言,录像带是录像艺术的基本载体,动态图像被存储于录像带——确切地说,是已经经由摄像机拍摄或者经由录像机录制后的录像带。

录像艺术本体依托于录像带,其视觉呈现依托于录像机磁鼓旋转解读和显示终端影映,其传播依托于无线微波传输。录像带不是一种可以被直观可视的艺术展示品,而是一种以物理信号作为语码的存储物件,其最终的呈现还需要依赖一个影音播放系统来加以还原,从而实现其可视性。所以,从这个角度而言,录像艺术是基于电子机械回放而产生物理信号反馈的时间性艺术。所以说,录像带的媒介特点决定了录像艺术的存在样态。

“录像艺术是‘录像带’的艺术!”——这是一种简单粗暴的“媒介决定论”的论断。简而言之,录像艺术的历史,是由录像带来记录和承载的;录像带的终结也宣告了录像艺术的式微,媒介的存在决定了艺术类型的存在。后录像带时代的动态图像序列,似乎已经不再适合被定义在“录像艺术”的范畴内。

在这样的时候,我们有必要重新自我诘问一下:在告别录像带时代之后,我们到底如何来定义“录像艺术”?

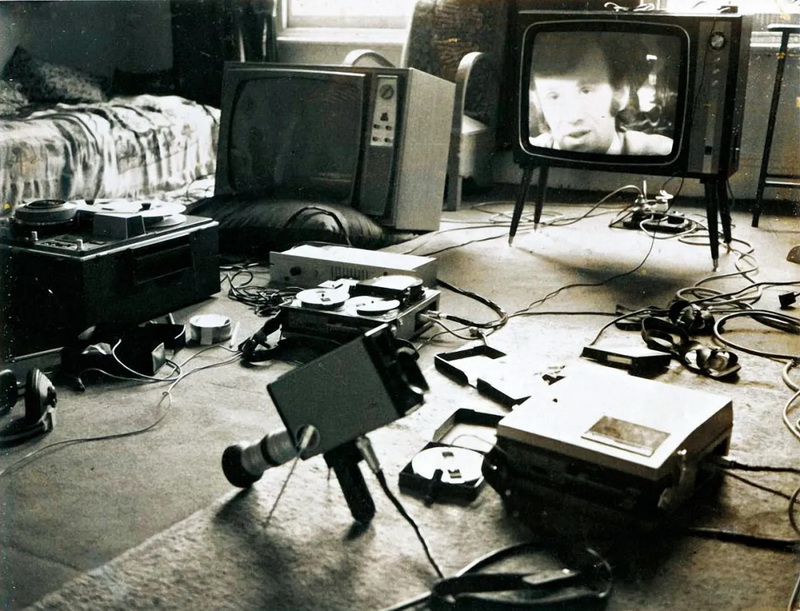

▲ 20世纪60年代末的Portapak家庭录像编辑场景

两个“录像艺术”诞生事件

追寻一切问题的根源,还是有必要回到“录像艺术”的诞生之初,只有对其源头做一番考古后的细致清理工作,才可以更清晰地辨别“录像带”这一媒介从表象到内质的特征。

首先需要指出的是:录像艺术的诞生,一直存在着两个不同的事件笔录,并因此产生了两个不同的录像艺术诞生时间点的说法,这两个事件的主角是同一人——即被称为“录像艺术之父”的白南准(Nam June Paik)。

▲ 白南准与久保田成子夫妇在Westbeth studio, 1974年. 拍摄:Tom Haar

事件笔录A:1963年3月11日,白南准在德国乌帕塔尔的帕尔纳斯画廊(Parnass)举办了首次个展——“Exposition of Music - Electronic Television”。白南准将13台电视机从家庭起居室的正常摆放位置移到画廊空间,以各种形态(平放、翻倒、竖起)堆满其间,打破了观众和电视机之间的正常关系。这一事件被艺术史学者确认为是电视作为艺术媒介的开端,也是录像艺术的第一个重要里程碑。

事件笔录B:1965年10月4日,白南准携带着一款全新的Sony Portapak CV-2000型便携式黑白摄像机——这是世界上第一台家用摄像机,在纽约第五大道邂逅了访问联合国的梵蒂冈教皇保罗六世(Pope Paul Ⅵ),他把因此造成的交通堵塞现场拍摄了下来。当晚,在纽约激浪派艺术家聚会的格林威治村Café au Gogo咖啡馆里,白南准播映了这部录像片。这被后来的一些学者认为是艺术史上第一件录像艺术作品——如果从更细分类的研究角度上来看,可以说这是第一件“游击录像”作品。

▲ 约翰·列侬、小野洋子、白南准、日本电子工程师阿部修也(Shuya Abe),1971年

那么,到底是事件A还是事件B可以算作是录像艺术诞生的时间标志呢?重新解读白南准在20世纪60年代的这两大事件,其实可以非常清晰地看到其中不同的意义。

事件A是一次艺术史的样式革命,即动态图像(视频)借助其寄生的机器载体(电视机),进入了以架上绘画为主要特征的现代艺术场域(美术馆或画廊),其内质是工业技术化的复数型艺术侵占了手工生产的劳作型艺术的空间场域,并因此而“鸠占鹊巢”,使得机械复制性作品以动态模式全面入侵后现代艺术史。

事件B则具有双重意义,其中第一重意义来自艺术家的身体行动与“电影眼”的社会参与,更多的是属于纪录片话语所延展出来的社会学的外部意义;第二重意义在于事件本身被拍摄而载入“录像带”,成为一个可供复制并传播的载体,并因此而使得第一重意义的过去时态能够被重现和复述。由此可见,录像带的出现,使得录像艺术本体得以独立,从而产生出自身的意义,而电视机的入侵仅仅改变了外延的含义,而无法给予其内涵的确立。

因此,在广泛意义上,录像艺术的确立可以被定义为动态图像对静态图像的颠覆,即加入了时间轴的四维艺术概念对二维和三维艺术的颠覆。但更为本体的意义,还是在于录像带的出现,记录并复制了动态图像本身,并且以“物”的方式留存于世,而可以再现——艺术品的一个重要特征就是可以被重复展示和观看。正是“录像带”的媒介特点,得以保留了四维艺术中的关键因素——时间轴!

▲ 法国查理·克罗斯学院(Charles Cros)收藏的Sony Portapak摄像机和背包式录像机

如何切割“录像艺术”与“新媒体艺术”

过去10年的媒介发展是一种飞跃成长式的发展,“新媒体艺术”的名词概念也在不经意间替代了更具古典性质的名词“录像艺术”。就历史情景来看,“录像艺术”多少还是一种具有精英知识分子性质的文化表达,而“新媒体艺术”却很快从最初的学术时髦名词逐渐沦为市井口语中的常用词,其学术指向性被逐步消解,更多地成为数字艺术、网络艺术、交互艺术的综合性泛指。

近年来,许多艺术家和策展人更愿意使用“实验媒体艺术”来区别日趋大众化的“新媒体艺术”的概念。“实验媒体艺术”的内在所指,明确地表述了历史逻辑的发展过程:实验电影—录像艺术—实验媒体艺术,而决定这条线索分界的,是其所属媒介的递进式发展:胶片—磁带—数字媒介。

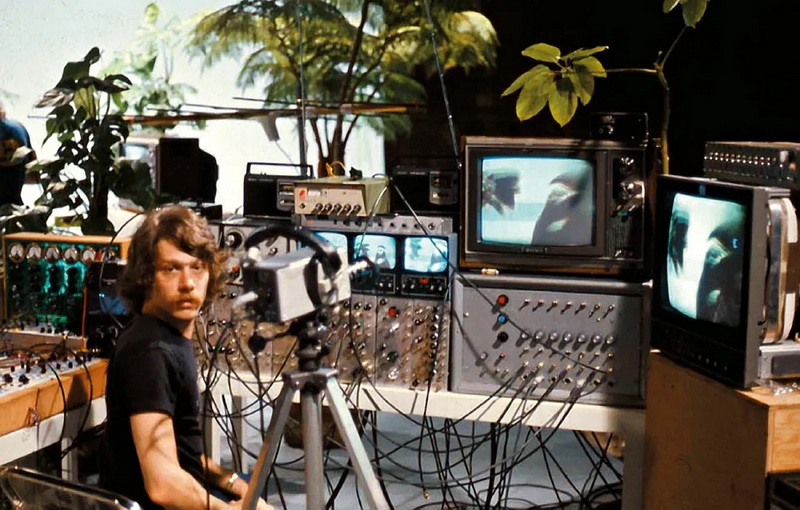

▲ 20世纪70年代早期的录像字幕合成系统

从胶片到磁带再到数字媒介的演变历史,并非渐进式的进化论,而是革命式的突变论。胶片和磁带各自自成历史谱系,有先后次序,而无链接关系,基本上是先后平行发展的两条线索。这两条线索在后来被归并到了数字媒介系统内,并以流媒体方式通过宽带网络进行传播——这才是学术意义上的“新媒体艺术”。

数字媒体介入动态影像,改变了其古典式的电子“模拟”形态,进入了当下式的“数字”读写形态,从而形成了全新的媒体样式,这是一般状况下对“新媒体艺术”的认识和描述。

如果更为立体地看待艺术史与科技史的框架重合,那么,“录像艺术”与“电子艺术”之间存在一种同步并行的互文逻辑,“新媒体艺术”与“数字艺术”也是如此,虽然名称提法各不相同,但指代的具体作品往往具有重合性。这样的情形大致可以被描述为“录像艺术”与“新媒体艺术”是一种基于艺术史为主观视角的提法,而“电子艺术”与“数字艺术”更多的是站在科技史的立场上观照艺术。

如何划分“录像艺术”与“新媒体艺术”之间的界限,这是一个被广为谈论的话题。许多回答显得模棱两可,有时会根据具体的学术语境给予同一件作品以不同定位;或者从宽泛的媒介文化学角度给出一些务虚的答案。因此,本文所强调的“录像带”之于录像艺术属性的重要性,还有一个原因就是考虑借助媒介来甄别“录像艺术”与“新媒体艺术”之间的关系。

事实上,有一个非常清晰的界定方法被许多人所忽略,那就是作为“媒介”本身的“录像带”就是一把切割历史的锋利剃刀:在刀面之下,是记录于录像带载体之内的古典“录像艺术”;而在刀面之上的,是摆脱了录像带载体,附身于多种数字媒介的“新媒体艺术”。

“录像带”作为录像艺术所附载的媒介,在这里起到了一个向下断代的关键作用——非录像带记录形态的动态图像作品在这里被正式切断,而向下归入了“新媒体艺术”的范畴。这是一种简单粗暴的历史断代方式,但却是最为清晰明了、行之有效的方式。

▲ 约翰·乔纳斯的双屏幕录像艺术作品《Glass Puzzle》,1974-2000年

对迈克尔·拉什[1]的批判

时至今日,“录像艺术”已经沦为一个具有古典意味的艺术概念,“新媒体艺术”似乎已经取代了“录像艺术”的位置,成为数字科技时代的动态图像艺术的专属名词。

事实上,从录像艺术到新媒体艺术并非是一个递进顺序的先后关系,“新媒体艺术”概念的起始时间,比通常所知要更为遥远,差不多在苹果计算机原始绘图之初,就已经被提及。而这时,距离录像艺术诞生的时间点已经非常接近。所以,如果从这个角度而言,美国策展人、批评家迈克尔·拉什(Michael Rush)把“新媒体艺术”的概念覆盖了“录像艺术”的发展历史,似乎无可厚非。

▲ 录像艺术先驱吉姆·怀斯曼(Jim Wiseman)在使用由白南准与阿部修也合作研发的Paik-Abe视频合成器,约1976年

迈克尔·拉什作为知名的媒体艺术的研究专家,其著作《录像艺术》(Video Art)堪称学术经典,而更早出版的《新媒体艺术》(New Media in Art)一书作为“全球艺术视野系列”丛书之一,在当代艺术领域是一部关于媒体艺术的普及读本,被翻译为多种语言广为传播。《新媒体艺术》全书分为四个章节:媒体与行为表演、录像艺术、录像装置、数字艺术。书中章节的划分,清晰地显示了一条自20世纪60年代以来媒体艺术媾变演绎的历史线索:从反电视媒体到游击录像狂飙;从行为艺术到对肢体行为表演的视频记录;成为观念载体的单频道录像片;对观念艺术的诗学表达;电视机阵列组合与录像雕塑;录像与装置的媾和以及录像的装置化;从计算机介入电子录像到人机交互。拉什全书是采用“实证”的方式,即其全部论述都是建立在事实证据的列举与排演之上,在书中大量碎片化的作品与作者被安插在不同的历史模型的局部中,这些局部构成了全书的历史模型整体。

但是,这本书最大的问题在于拉什的本意并非描述从“录像艺术”到“新媒体艺术”是怎样炼成的过程史,而是将录像艺术的历史起点即看作是新媒体艺术的开端,不仅仅把录像艺术看作是新媒体艺术的“前身”,而且将录像艺术看作是新媒体艺术的“本身”。录像艺术在拉什概念里仅仅是新媒体艺术的一个前置部分,在这部书中,“新媒体”的概念向历史上游倒流,将其滥觞的边界扩大到了录像艺术最初的起始点。

从“录像艺术”本体角度来说,我不能认同拉什所呈现的历史逻辑,因为这样一来就从根本上模糊了从电子科技到数字科技的发展史进阶,打碎了科技史的断代模型,也使得“新媒体艺术”的概念外延走向了虚无语境。

无论如何,“新媒体”概念是对应“旧媒体”概念的,如果将文字印刷上推至“史前媒体”的时间段,那么“旧媒体”将被明确地指向电子模拟图像的介质——更明确地说,就是记录在录音与录像磁带上的影音信号,也就是“旧媒体”被公众消费时的广播样态和电视样态。

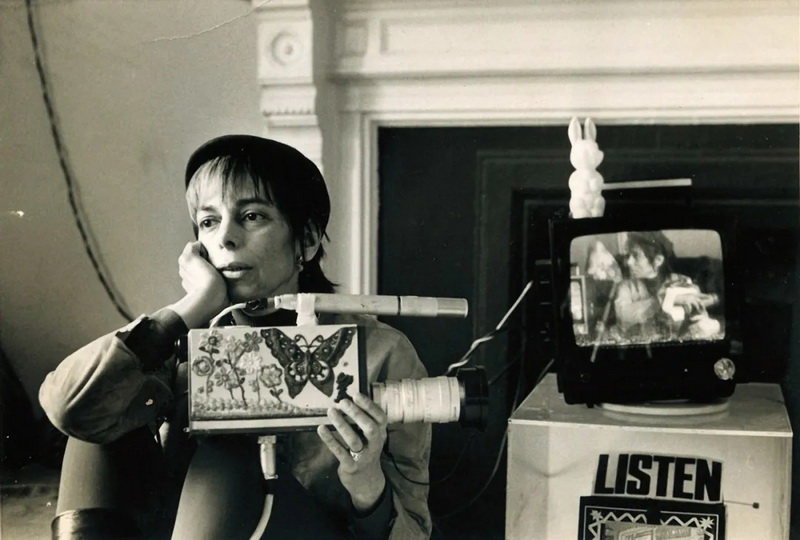

▲ “录像艺术之母”久保田成子(Shigeko Kuboto)手持Portapak摄像机在工作室,1972年,摄影:Tom Haar

“后录像带时代”的自我诘问

在我写下“录像艺术是‘录像带’的艺术!”这一论断之际,自我怀疑和自我否定的思想就从来没有停止过。自我诘问几乎贯穿了这篇文章的书写全过程,对自圆其说的满足与对自圆其说的厌恶,形成一种交替否定的写作心理。

录像艺术在经历了20世纪60年代媒体革命之初的狂飙突进之后,即先后进入了语言炼金期和语言诗化期,从而奠定了自身的美学语码和哲学语法。但录像美学与录像哲学是可以摆脱对载体的依赖,而超然于“物”本身,成为一种形而上的存在。这种形而上的存在是完全能借助纯粹的数字化媒介来表现的。譬如,当下各种图像编辑软件的第三方插件滤镜,已经可以完全地模仿各类录像带的介质特点,刻意地强化表现断磁雪花、增益噪点、水平振幅等录像带所特有的媒介特征,而无须依附于录像带本体之上。那么,一个问题就是:这类具有录像艺术语言特征而又摆脱了录像带母体的动态图像作品,是否还能算作是“录像艺术”呢?

另一个反向的可能是:一个纯粹由数字计算机生成的动态图像文件,具备了数字媒介所给予的一切新媒体艺术特征,在成像上具备了数字艺术无损非压缩的一切语言特征,但却被记录在一种格式已经被淘汰的录像带媒介之上,那么,当这盒录像带被再次播放时,是否还能称这件作品是“录像艺术”呢?

这几乎可以算作是一种来自艺术史逻辑怪圈的悖论。但是,答案其实早已经由历史自身作出了回答。简而言之,只需要把录像带存在的历史作为一个完整的时代来看待,即可以得出上述两个案例的答案,那就是在“录像带时代”终结之后,存在着一个“后录像带时代”(当然也可以称之为“数字媒介时代”)。在这个时代,录像艺术本身作为一种过去时态的经典美学语言,会被不断模仿,并被数字化表达;同时,作为当初录像艺术载体的录像带,也可以被物化为一种旧媒体文物,并且在附载了数字文件信息后,成为一种全新的媒介“乱伦”产物。

“仿生”与“乱伦”,是录像艺术作为再生文物在“后录像带时代”的两大特征,这个特征是属于新媒体艺术的,也是属于实验媒体艺术的。从过往到现在,以至将来,都会无所不在。

▲ 实验电影先驱雪莉·克拉克(Shirley Clarke)与她的Portapak摄像机

注释:

[1] 迈克尔·拉什(Michael Rush,1949-2015),美国媒体艺术研究学者,曾任布兰迪斯大学罗斯艺术博物馆(The Rose Art Museum)馆长、密歇根州立大学布洛德博物馆(Eli and Edythe Broad Museum)馆长、当代艺术博物馆馆长协会(Contemporary Art Museum Directors Association)联合创办人。2014年获得Charles A. Gliozzo国际奖。他的著作New Media in Late 20th-Century Art作为Thames & Hudson出版社“World of Art”系列丛书的一种,出版于1999年,2005年再版时书名改为New Media in Art,这本书于2005年由上海人民美术出版社出版了中译本《新媒体艺术》,译者为俞青。根据中央美院媒体艺术学者王春辰先生不完全校对发现,此中译本有不少翻译错误。

▲ 曹恺(独立策展人、艺术家)

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。