展览名称:吕楠摄影作品展

开幕时间:2007年9月15日15时

展览地点:北京通州区宋庄镇小堡村宋庄美术馆

展览时间:2007年9月15日—2007年10月7日

主 办 方:宋庄美术馆

协 办:映·艺术中心/映·画廊

展览前言

艺术的真实就是艺术本身

文︱栗宪庭

吕楠前后共花了十五年时间,独自一人,忍受常人难以忍受的艰难困苦,足迹遍及十几个省市,拍摄了《被人遗忘的人》《在路上》《四季》三个部分的系列作品,以完整而宏大史诗般的规模,仿佛象征了人类今天的“精神现状”,象征了作者期望“人类伟大精神复归”的三部曲。我怀疑这世界上有没有第二个艺术家,能以这样庄严的态度地来对待艺术创作?所以,当吕楠把这三个部分作品放在我的面前时,它给我的震撼,让我久久不敢动笔,对于他独立特行的十五年,我的任何文字都是微不足道的。

吕楠被现实中的庄严肃穆、虔诚和爱所感染,但没有因为拍宗教而皈依宗教,宗教只是他选择的题材,题材对于吕楠并不重要,或者说题材的重要,在于它是否“能帮我解决问题,它只是我解决问题的手段”(吕楠语)。

吕楠要解决的问题,就是一个摄影师能否在稍纵即逝的瞬间,把握住现实中具有更深刻更伟大一点的东西,这是摄影成为艺术的理由,也是摄影师成为艺术家的理由,这就是吕楠的信念,也是吕楠的宗教。

什么是现实的“真实”?不同艺术家,不但看到的现实不一样,由现实引起的感觉更是千差万别。艺术――而不是所有摄影图片的价值,在于对现实场景、生活瞬间的不同选择,以及由感觉不同,而发生的表达方式上的不同,看艺术就是看不同艺术家眼中的形象,及其形象所隐含的作者感觉。什么是农民生活中的“真实”?也许呆滞的目光,麻木的神情,劳动时的艰辛和痛苦的动作和表情,都是真实的,它存在任何地域,乃至在西藏吕楠拍摄的对象中,一定会存在,但摄影师要什么,选择甚至挖掘什么样的瞬间至关重要。

如吕楠所说:“我一直认为照相机只是一个工具。如果说利用这个工具做出的东西没有达到其它艺术领域的水准那么不是工具有问题,一定是使用工具的人出了问题。照相机是最会骗人的,真实需要的是挖掘。摄影师的工作方式,决定了影像要在一瞬间形成,但不意味摄影师总要捕捉稍纵即逝的瞬间。心灵的思考是必然性,不是偶然性。我是要关心人们根本、持久和本质的东西。照片传达出来的都是一种不确定的东西,总是偶然的表象的,我希望能解决这些问题。”

吕楠要解决的问题,也是摄影史要解决的问题。我同意吕楠的看法:“苏珊·桑塔格在《论摄影》里说,在一个摄影展览上,她看到题材与题材之间留下的是巨大的鸿沟。”“艺术是以整体向世界说话的,它形成不了整体。”

在这里,吕楠涉及到两个问题很重要,一是摄影师的个人感觉,以及相关的语言、风格等因素;一个即所谓“真实”的问题。第一个问题,艺术个性的重要性,涉及到艺术的一般规律,此不赘述。摄影师证明自己是艺术家,而不仅仅是一个摄影师,你得靠个人感觉的独特性,以及语言的独特性,你才可能弥合象苏姗·桑塔格说的“题材与题材之间的巨大鸿沟”,而获得吕楠说的“整体性”——即整体的个人特征。

第二个问题,没有空泛的“真实”,对我来说,你必须在作品中给出“真实”的具体性,而这种具体性,虽然涉及对现实的社会学分析,但在我看来,摄影成为艺术,其“真实”性主要涉及到一个摄影师的个人立场。如果一个偶然的场合,恰好发生了一个偶发事件,你偶然拿着相机,你拍下了一张或者若干张照片。或者,你拍摄了常人看不到的新奇的现实场景和人物。因为它成为绝无仅有的事件见证,使照片显得弥足“珍贵”,也许从社会档案、新闻的意义上,这种真实性依然不容置疑,所有的区别在于谁更专业——焦距、光圈、影调、构图等等。但在我看来,摄影首先是超越社会档案意义上的“被雇佣”关系时,才能被称为艺术。就是说,真实,哪怕是涉及到对一个事件的见证,摄影师作为艺术家,他的个人立场,独到的视角,也是首要的尺度。因为人类生存的每个时间段,大多数个人,只是被特定意识形态言说的个体,所以,真正的个人感觉和自由心境,才牵涉到艺术的“真实”。

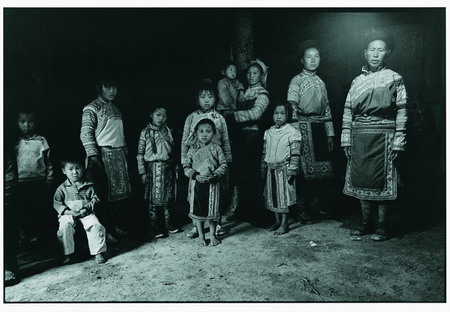

第三部分《四季:西藏农民的日常生活》(2007)

第二部分《在路上:中国的天主教》(2000/2007)

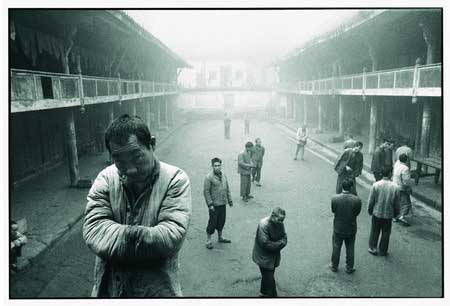

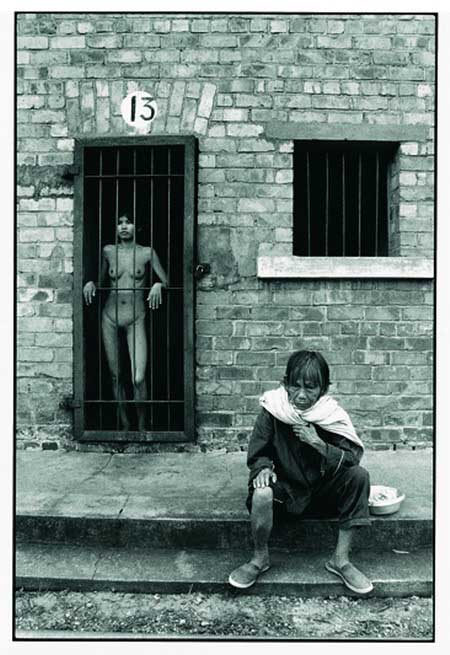

第一部分《被人遗忘的人:精神病人生存状况》(1993/2007)

吕楠,1962年生于北京。

1989年开始拍摄中国精神病人生存状况,1990年完成。

1992年开始拍摄中国的天主教,1996年完成。

1996年开始拍摄西藏农民的日常生活,2004年完成。

2006年开始拍摄缅甸金三角,2006年完成。

著作

《被人遗忘的人:精神病人生存状况》(1993/2007)

《在路上:中国的天主教》(2000/2007)

《四季:西藏农民的日常生活》(2007)