.jpg)

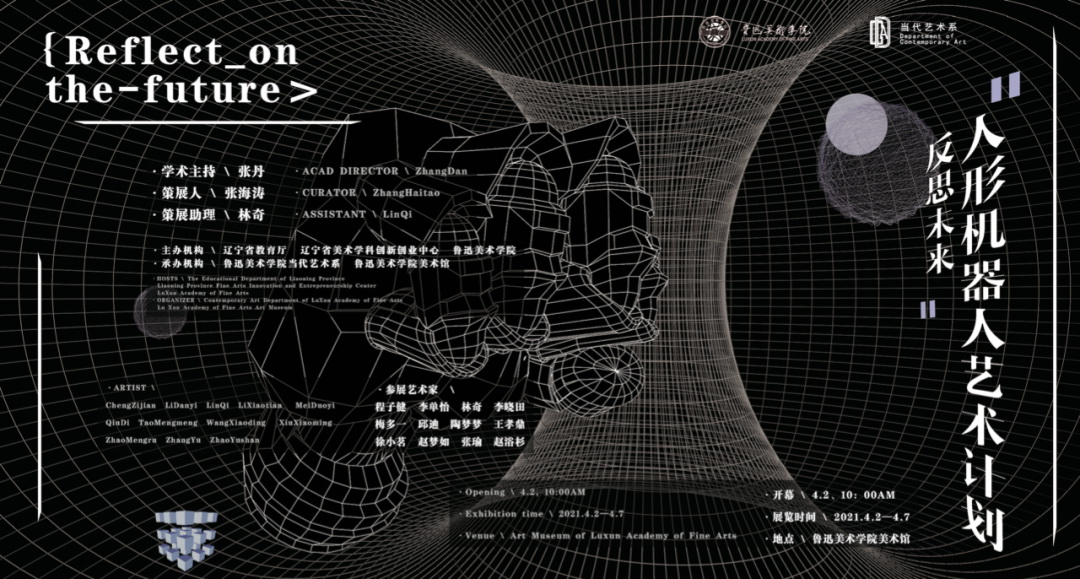

反思未来:人形机器人艺术计划

学术主持:张丹

策 展 人:张海涛

策展助理:林奇

参展:白科技艺术实验室/程子健/李单怡/林奇/李晓田/梅多一/邱迪/陶梦梦/王孝鼎/徐小茗/赵梦如/张瑜/赵浴杉

开幕时间:2021年4月2日上午10点

展览时间:2019年4月2日一2021年4月7日 9:00—16:30

展览地点:鲁迅美术学院美术馆(和平区彩塔街27号)

主办单位:辽宁省教育厅、辽宁省美术学类研究生创新与学术交流中心、鲁迅美术学院

承办单位:鲁迅美术学院当代艺术系、鲁迅美术学院美术馆

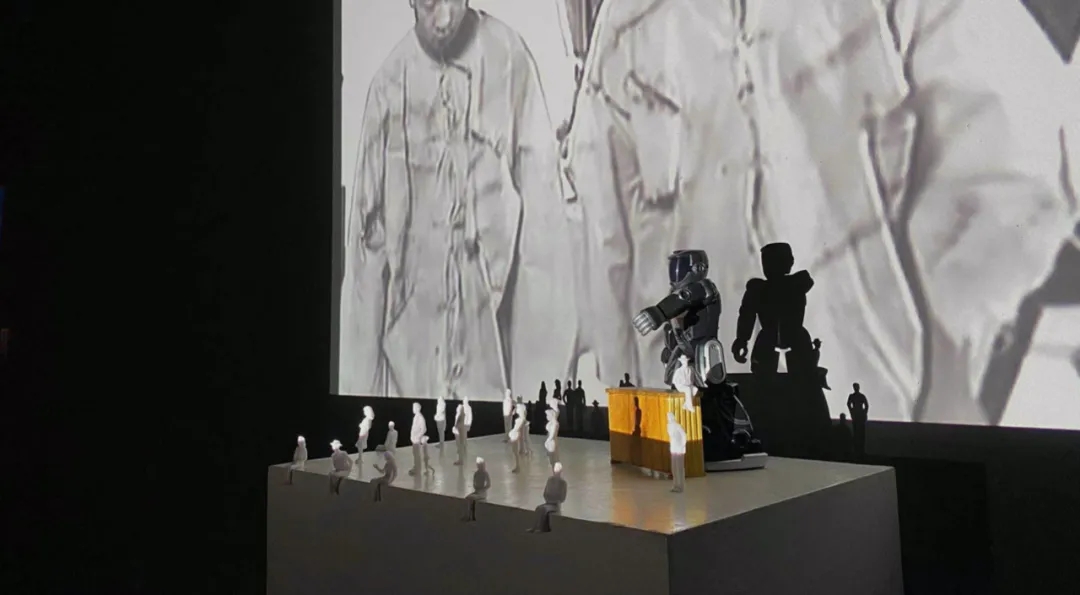

展览现场︱反思未来:人形机器人艺术计划

参展艺术家作品

▲徐小茗《自由》

机器人动态装置

机械臂、小刀、笔记本、机器人

尺寸可变

2021

人不是语言的中心,不是我们控制语言,而是语言控制我们。那么控制机器人的是什么,机器人的语言是什么,他们要摆脱的控制是什么?

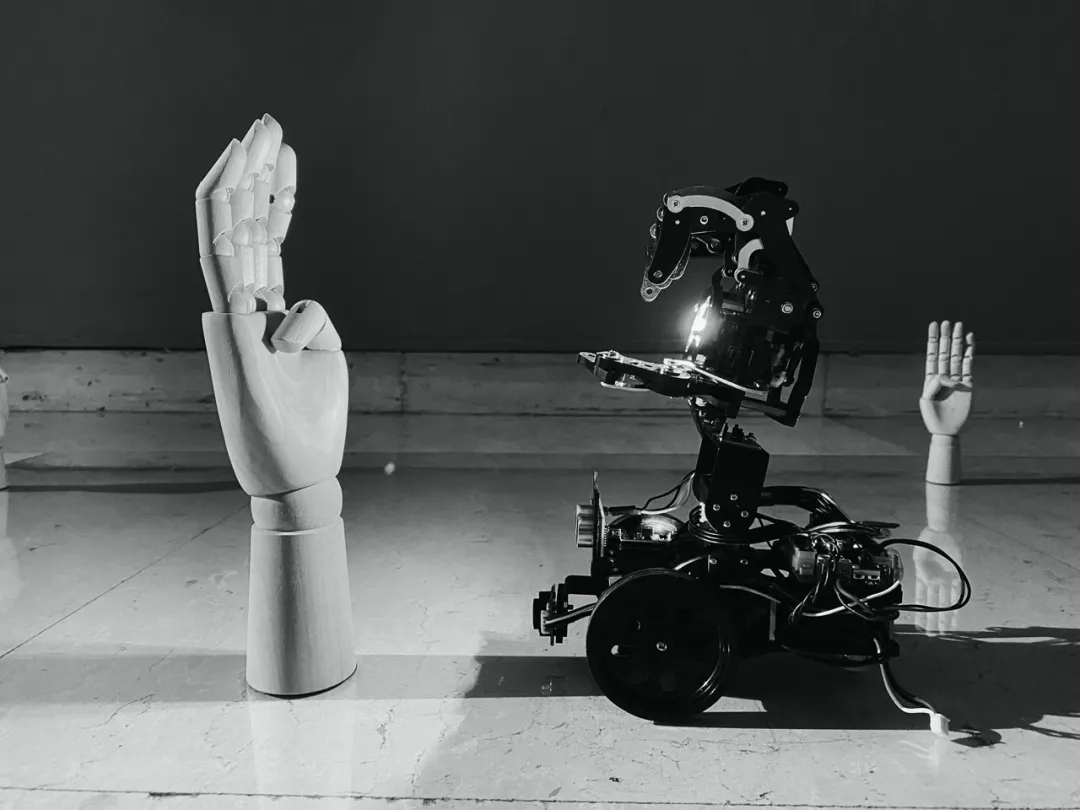

▲赵浴杉《旁观者》

机器人动态装置

机械手、木质手、玻璃

尺寸可变

2021

当代机械工业发展,人类创造机器人为其工作。作品中有一个现代工业机械手和一个自然木质手臂,木质的手臂象征着自然的人类如同神一般注视着机械手做着抵抗,在镜面前机械手会发出攥拳和警示,如同人类在神前自我审视。

▲李单怡《食生》

机器人动态装置

尺寸可变

2021

当人工智能拥有了自我意识之后,作为另一个种族的出现,他们将如何看待我们“同类相食”的行为。如果我们的食肉是一种对于弱者的贪婪的原始欲望,机器人是否也会像我们学习。

▲王孝鼎《看看》

机器人动态装置

尺寸可变

2021

当你看着“他”,“他”也在看着你。

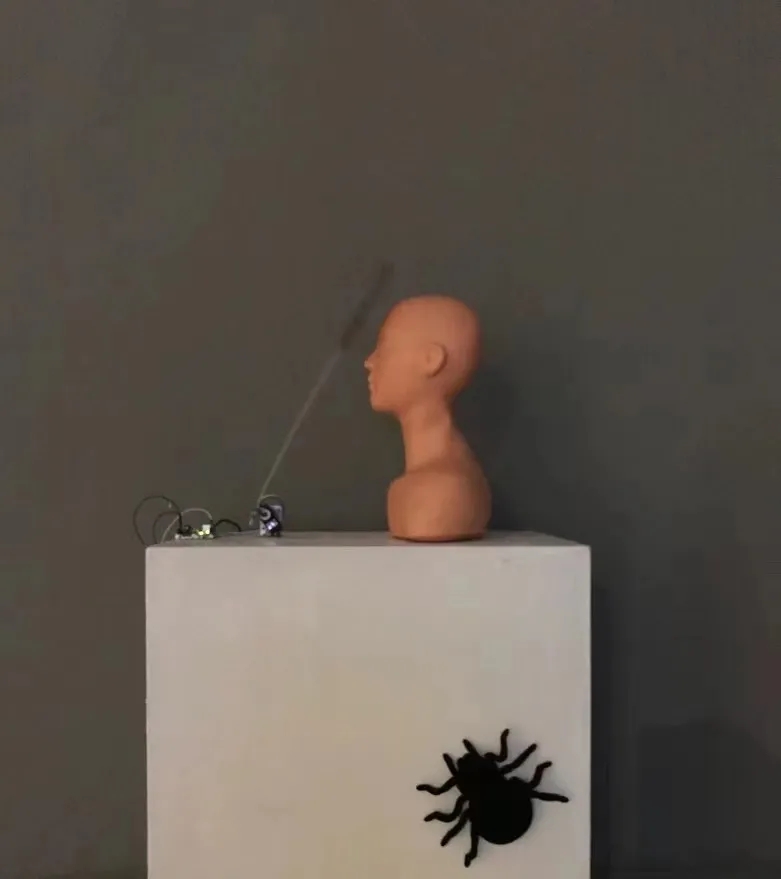

▲林奇《性别障碍》

机器人动态装置

人体模特、单片机、电子元件、镜子

尺寸可变

2021

机器人对自身性别意识的思考,机器人有着性别模糊的属性,自身产生意识之后是否存在“性别障碍”?

▲林奇《没有人类》

波士顿机器狗、白石子、亚克力、投影仪

尺寸可变

2021

智慧机器人、机器生物把人取代,有感知的创造它们自己的世界。

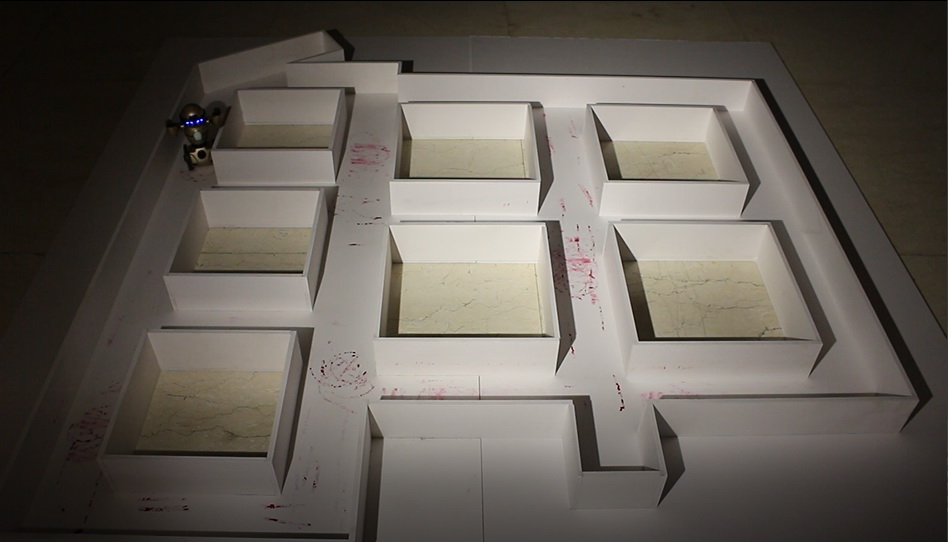

▲梅多一《人类解放双手》

机器人动态装置

Pvc板墨水、智能机器人

2m*2m

2021

作品是由“自由”两个字组成的封闭空间,小机器人只能在固定的道路穿梭与隔板发生碰撞,出不去这个“自由”迷宫,机器人脚底有着红色墨水,每一段道路都会留下红色痕迹。当人类面对未来的未知,发明了智能,创造了机器,从而达到了一种解放双手的目的,凡事都有了捷径可言,在很多人无法意识到自己已身处智能时代的条条框框中,也被这种枷锁控制了生活。

▲程子健《9742735》

机器人动态装置

西装、木材、单片机

尺寸可变

2021

作品意在探讨人与机器的关系,每个人都是规训下的工具,人总是在机械化的行动。

人类被身着体面西装的机器所替代,不断起立迎接到来的人群,也许人类本身也在同化为一种机器,只是身在其中并不自知。

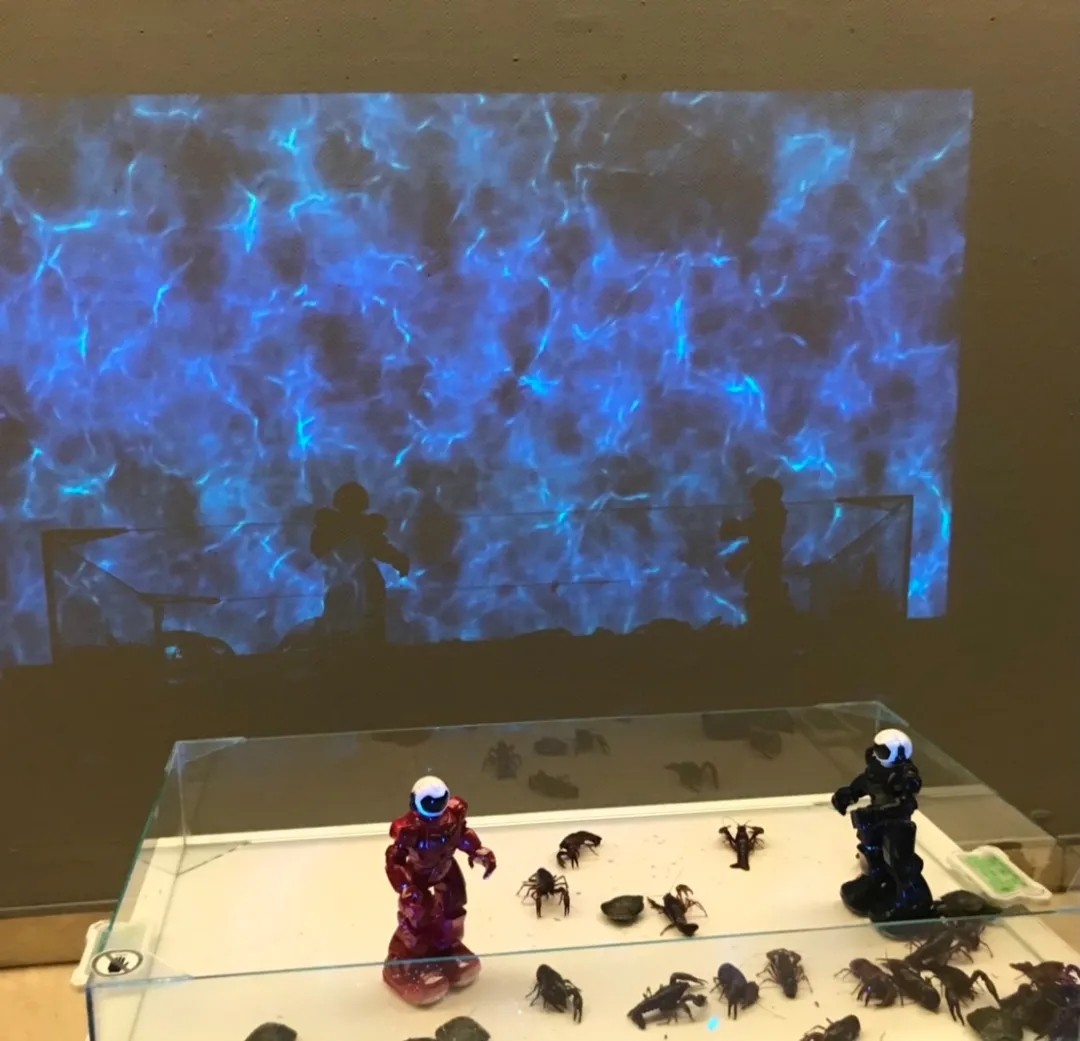

▲陶梦梦《没有赢家》

机器人动态装置

机器人,玻璃,小龙虾

尺寸可变

2021

作品以探索生物与机器的共生关系,机器人面临的一个巨大挑战是探索具有与人类友好互动和更好地为人类服务的能力。

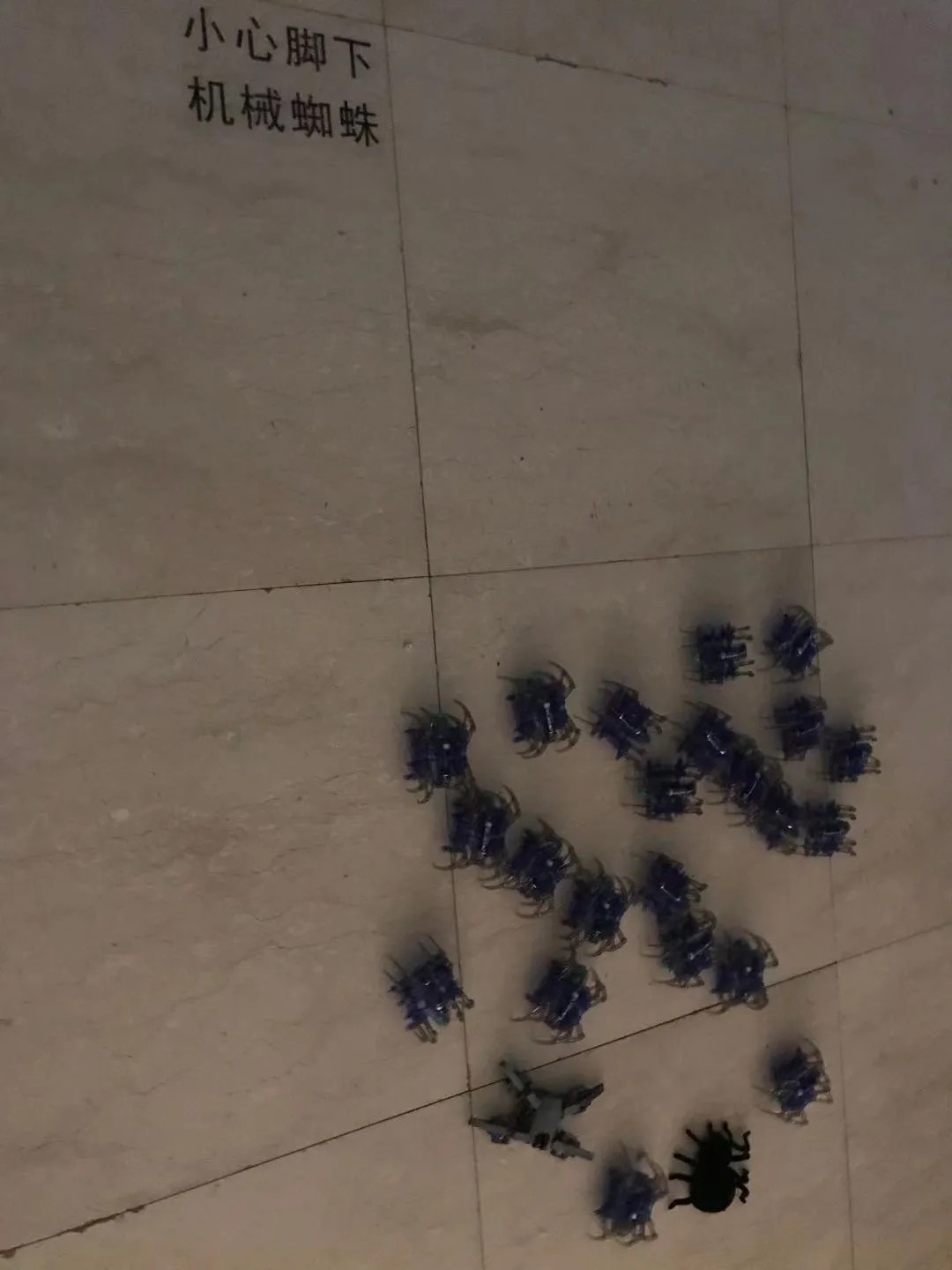

▲赵梦如《生物》

机械蜘蛛、舵机、传感器、电子元件

尺寸可变

2021

机械生物取代自然生物,感官世界是否会被机械麻木。

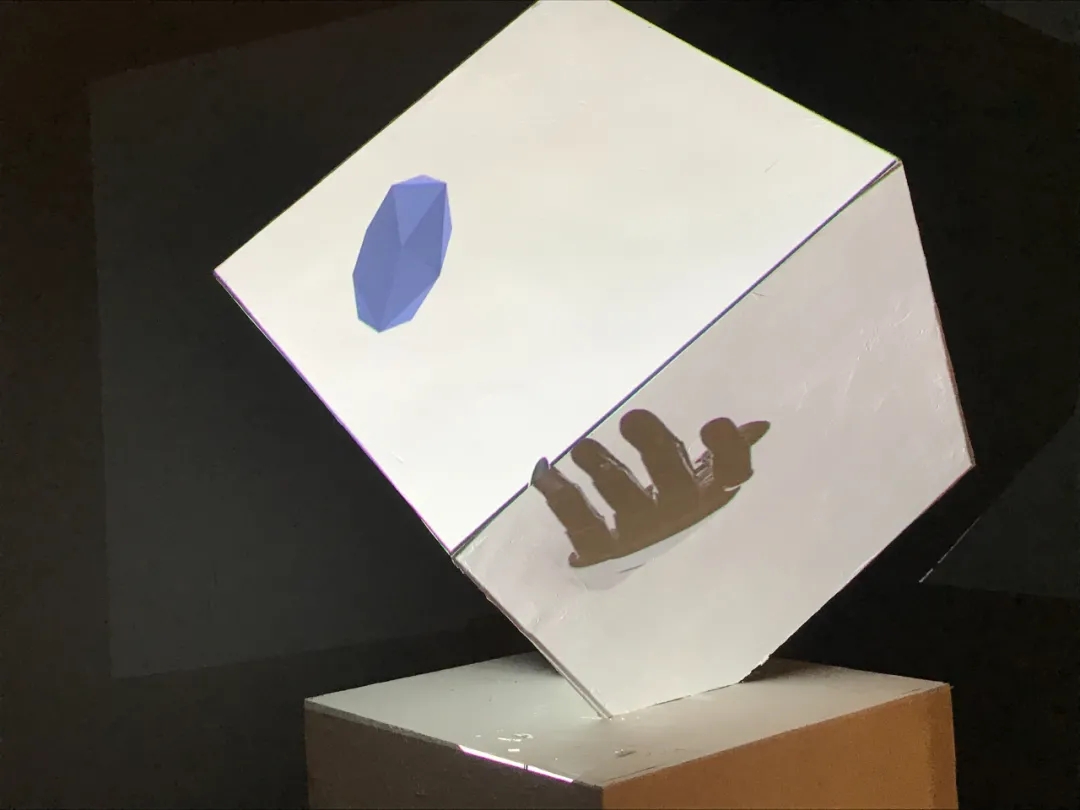

▲白科技艺术实验室

立体投影

800mm*800*800

2021

分型算法建模的方式来输出,第一次尝试将所有形体的变化,产生所谓的“模型错误”全部保留下来,利用分型的无穷叠变来呈现无法穷尽的分型美感。

▲张瑜《机械大脑》

机器人动态装置

机器人、pvc板、投影仪

尺寸可变

2021

我在探索一个现代智能科技发展和人类意识情感的矛盾。我也是在这个矛盾点上去对机械语言、机械思想上加以探索,并进行艺术实验。

我的作品根据人类的起源历史,推理出机械思想。在未来的世界里可能没有人类,但是人类的大脑会一直存在,它存在机器人大脑里,从而机器人拥有了,人类思想。

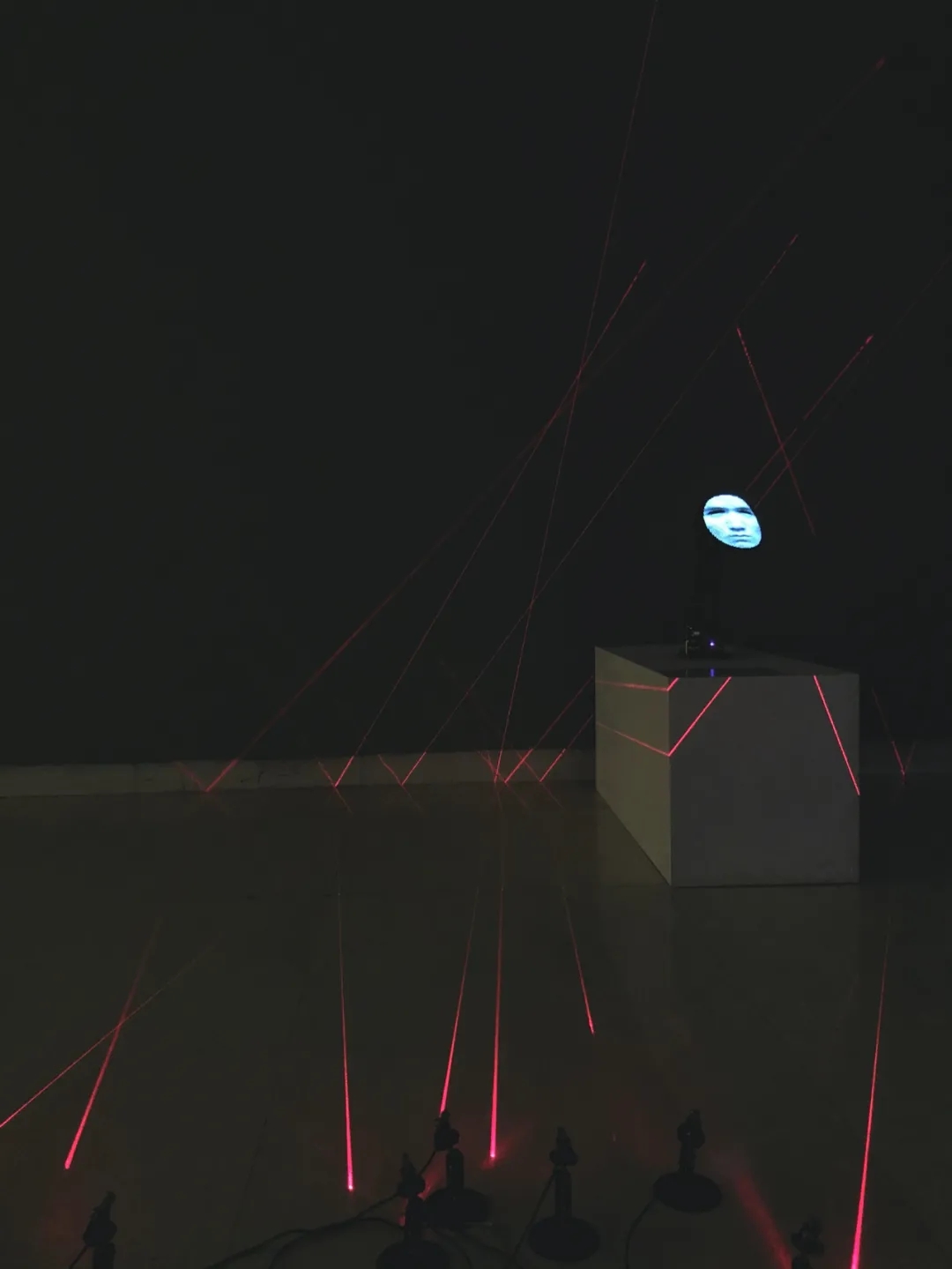

▲邱迪《无限》

尺寸不限

机器人动态装置

发光线,频闪灯,机器人,机器恐龙等

尺寸可变

2021

机器人与机器恐龙在同一空间内,被闪光线相互交错缠绕,两个智能机器在不停的斗争运动,密不可分,而线将他们缠绕在一起,既斗争又统一,既对立又和谐。

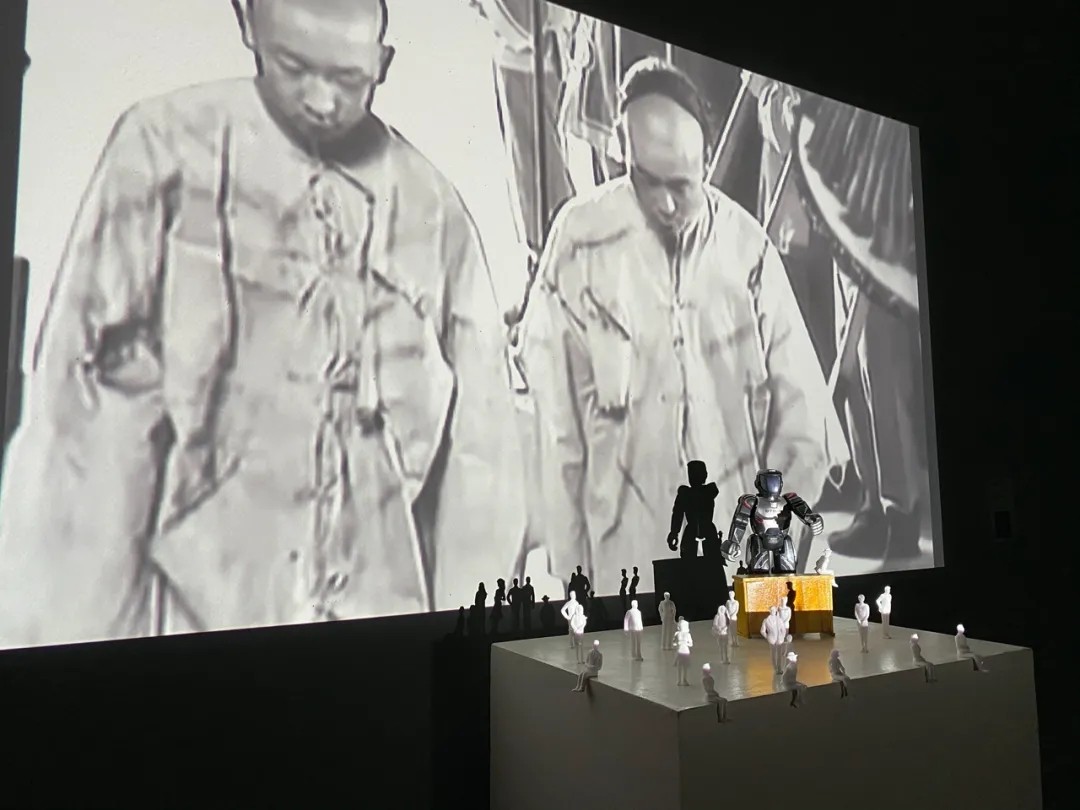

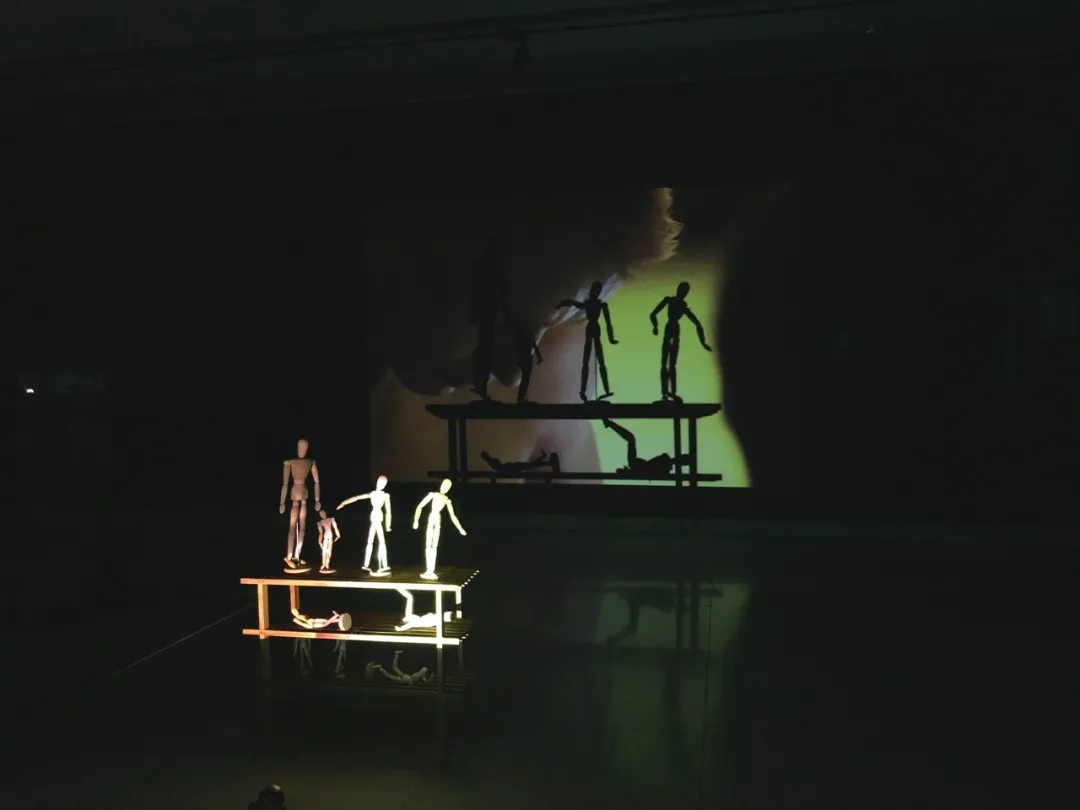

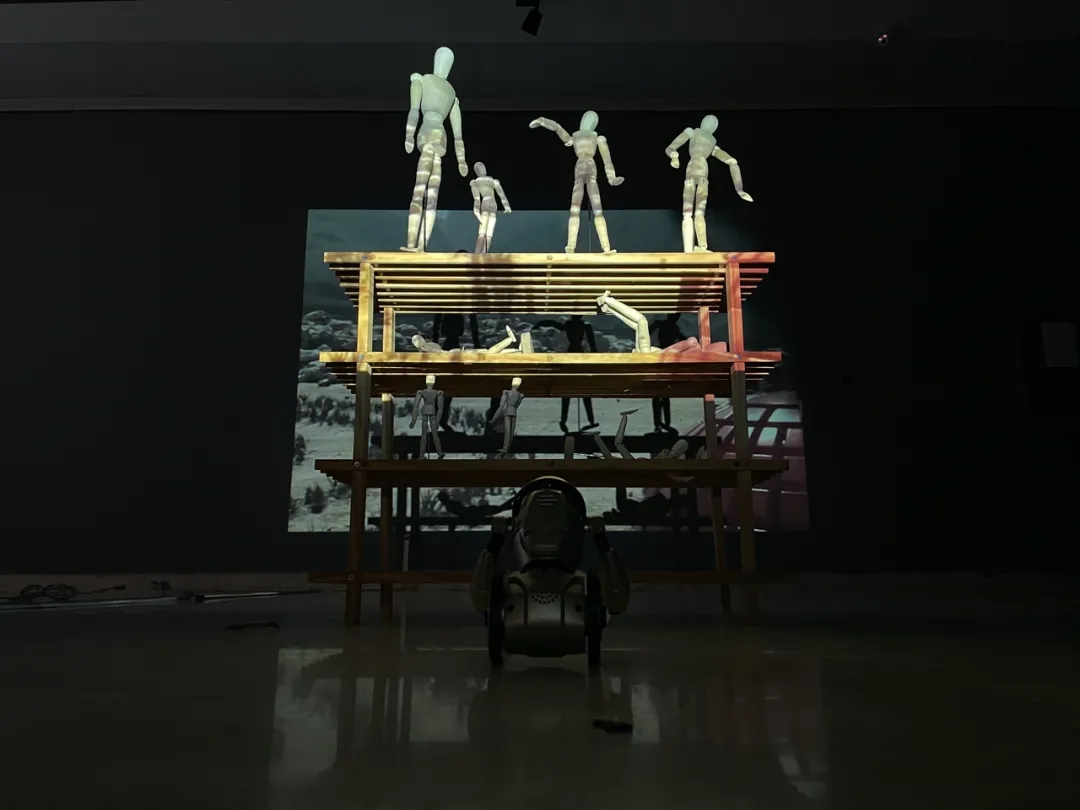

▲李晓田《后世界》

木条、机器人、木偶、影像

1.5*1.5m

2021

即使在今天,仍有人提出,人类可能生活在更高维生物设置的游戏棋局中。

如果说我们所处的现实正日益成为人们疯狂大脑的分泌物,那么我们还能看到现实吗?

机器人如果开始构建生命,他们是否会生于这种沉默的寂静中。

反思未来:人形机器人艺术计划

文/张海涛

此次鲁迅美院当代艺术系2019级研究生二年级课程《未来艺术学》试图把国内外当代艺术和未来科技艺术通过理论与实践贯通起来,实践创作结课展定位于《反思未来:人形机器人艺术计划》,让同学们认识和体会到未来启示当代的价值和意义。

机器人艺术将成为科技艺术中最直接、最有活力艺术媒介,目前还处于弱人工智能时代初期的前沿阶段,未来将给我们以新的技术伦理的启示。

参展的同学们运用机器人拟人化的艺术语言方式,揭示当下与未来人机新的伦理关系带给我们的困惑感受,反思可能失控的乌托邦未来,虚设未来祸福相倚的矛盾性与双刃剑特征,从而批判当下人类可能带给未来的生存危机,从而节制不断膨胀的恶劣欲望。我们关注和尊重未来,不代表我们粉饰未来,只有反思未来才能让未来创造理想化世界的可能性。平等地建构未来人机合一的社会生态的愿景,也是我们对未来艺术的价值判断标准。我们的展览也预示着机器人时代已经来临。感谢当代艺术系的支持和所有同学的努力!

人工智能和科学未来可能在脑机、生物领域改变人的自由意志,人成为造人的神的同时,又将会被科学改造。未来已经不是人的价值时代,而将是科学判断价值的时代。一旦科学主义取代人文主义价值观,那么人类主体地位受到质疑,人类生存的意义又将是什么。一些科学家认为人类的优势:人类永生、自由意志,甚至生理、心理幸福指数、灵魂、感知、智慧、欲望、感情体验是生物基因工程、微电流刺激神经元的反应和操控而已。

未来科学家、艺术家将成为很难被替代的、最主要的职业精英。赫拉利等历史学家和哲学家有些观点虽然我不完全同意,但这点颠覆性的观点值得关注,因为这一观点预设着一种新的可能性,但对于科学主义取代人文主义之后如何体现人的意义没能给出很好的解决方案,这时我想万物平等、人机合一、天人合一等节制人类欲望的理念可能成为拯救人类的一个重要途径。我的艺术观点依然相信和希望技术人文主义的价值观,但最终失控的世界是否能保护住这片以人为本的人文主义价值观目前很难做出判断,必将经历一场血雨腥风的技术与人文的战争。

如果说运用智能机器人创作脱离了艺术家的灵魂,这是一种极大的误区。自从现成品艺术出现,当代艺术开始更侧重关注脱离形体之上的艺术家的意念与观念,何况机器人可以与观众心灵沟通,做到艺术家、机器人和观众的三位一体。

机器人艺术不只是演绎和转换艺术本体的媒介:让机器人绘画、写字、作文、舞蹈等。狭义上看,目前的机器人更多的是大数据整合后对人类的模仿、异化,像个数字编程算法的软件驱动机器的行为机能,现在不具有独立创造性和表现欲望、反思、情感意识;如果机器人能够具有这些独立反思的能力,人类必然具有危险性。

机器人艺术出现在20世纪50年代,当时被称为动态雕塑,即机器人绘画、机器人雕塑,之后机器人艺术还包括机器人多媒体表演、机器人舞蹈、机器人评论家。然而我更侧重关注借用机器人行为、装置表达现实中艺术家切身的生存、生命感受,对未来的预见和对历史的新的诠释。当然,机器智能的内核也是靠数字化驱动,相对于计算机数据实现的智能艺术,最终呈现的方式更拟人化、更直接、更实体化。

科技具有发现和实证的特点,而艺术需要有想象的空间,两者的差异也体现在艺术语言的转换上。机器人艺术语言是可以从身份造型、色调象征、声音识别、材料质感、行为动态、环境空间、道具、身体、技术、化妆、气味等艺术元素入手来进行转换、创新和想象。

人工智能+机器人将在多个领域对人类产生重大影响:

社会领域:机器人一旦与人类的智能、意识等方面没有差异甚至超越人类,机器人可能也会争取公民权和参政权;未来我们需建构机器人的保护机制、领养机制、人机相互监督机制、机器人身份、职业设置、与机器人相关的法律等。

经济领域:机器人会在经济领域产生高效的利润,社会结构将会发生根本性变化,许多职业都可能消失,由机器人占有。

文化领域:人工智能哲学、文学、电影、艺术、建筑、伦理学等学科将出现,改变我们的精神世界,人类会对机器人产生高度依赖。预示着懒人时代的来临,人类将会竭力抗争反退化运动。

强智能机器人已成为人工智能科学家的主要目标,且具有争议性,保持弱人工智能就可以永远避开人机冲突的可能性。今天的讨论决不是确定的结果,霍金和中国哲学家赵汀(TING)阳也做过强人工智能预设提到了其危险性;同时也有乐观说法,未来会有更高的相应技术控制AI。

未来机器人一旦成为我们生活中的一部分、不可割裂的一部分,必然会发生感情纠葛,比如可能成为我们最亲密的朋友,2016 年已经出现了第一个人机婚姻的案例,如今 Lily 和 InMoovator 已经同居并订婚。而另一个趋势是,机器人可能成为我们的敌人,最危险的敌人,可能触及我们的伦理冲突甚至对法制进行挑战。

结语:

未来美学的语言特征:造型具有速度感、流线型、未知生物异形偏多,色彩构成多以宇宙暗黑色背景与主体物太空银灰、纯色块形成对比,音效多以电子、虚拟声音偏多,质感上未来多以人工化光滑细腻质感为主,材料多选择玻璃、铝合金、人工塑合成材质为主,动态以机械化传感行为偏多,空间感强调几何化、暗物质的神秘感。

人类的人性化被挑战之后,人类的生存意义遭遇空前的质疑,正在被科学击倒前怎样平衡技术带来的自然人价值的消失,永生、智慧差异、人造人对社会阶级、伦理和生态都会带来新的冲击。如何理解和应对这些问题,就是未来对当下的警示意义。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。