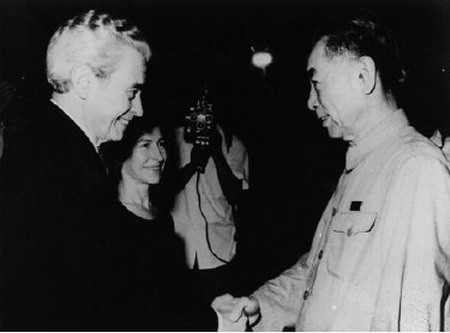

周恩来接见尤里斯·伊文思和玛瑟琳娜·洛里丹-伊文思

图片提供︱Marceline Loridan-Ivens

“当我们投身一场解放战争,如果真理在途中倒下,要学会跨过它继续前进。不然,我们会丧失力量。接受一半真理的理论很危险,但必要。显然,真理不止一种,它有许多种。但在某一个时刻,必须做出选择。我相信,如果我没有做出选择,我早已经死去,或者成为另外一个人,一个远离人类现状退居山林的隐士。” ——尤里斯·伊文思

巴黎左岸圣日耳曼德普莱区,一套位于顶楼六层的普通公寓。半壁盒式录像带,几件小唐三彩,一尊金狮奖杯,一幅黄永玉的《龙》,上款是“伊文思长寿”。85岁的玛瑟琳娜·洛里丹-伊文思(Marceline Loridan-Ivens)女士坐在我的对面,逆光中,一头蓬松的红发仿佛一团光晕。她在30岁的时候遇见已经闻名世界的纪录片导演“飞翔的荷兰人”尤里斯·伊文思(Joris Ivens),共同生活 30 年,共同执导 16 部影片,包括在中国拍摄的 12 部系列纪录片《愚公移山》(How Yukong Moved the Mountain,1976)、《风的故事》(Une Histoire de Vent ,1989),然后用余生捍卫传播伊文思的、同时也是她自己的信仰与坚持。春末的阳光已经带着初夏的温度,玛瑟琳娜穿着一件7分袖的黑色外套,右臂上方一串淡蓝色的号码纹身随着手势若隐若现。那是她 16 岁被关进奥斯维辛集中营时烙上的囚犯号码。她成为4500名法国幸存者之一,却在那里失去40多位亲人,“我再也没有什么可以失去,再也没有什么好害怕。”血腥的历史以白描的手法被陈述,玛瑟琳娜语气平静坚定,听不出丝毫感伤,语速流畅得让听者来不及感喟。有的幸存者选择洗去耻辱的印记,她选择将它保留在自己的皮肤上。从那时起,她就决定为正义和理想而斗争,从那时起,命运就将她一步步推向同样为正义和理想而斗争的尤里斯·伊文思。

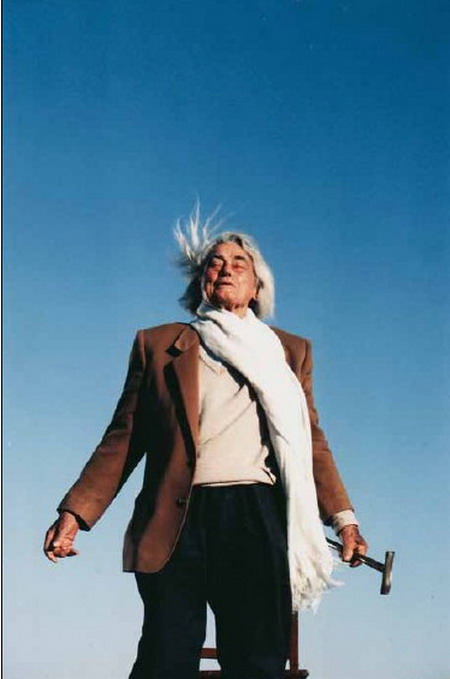

《风的故事》剧照

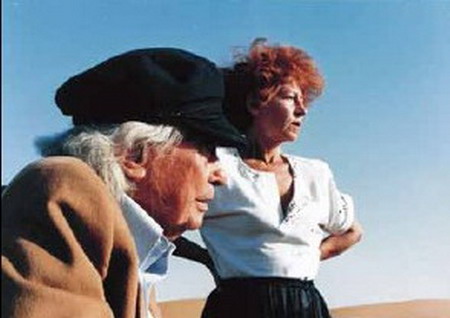

《风的故事》拍摄期间

20世纪的导演中,没有谁比尤里斯·伊文思更懂得正义与理想的意义和代价。苏联、西班牙、中国、智利、印度尼西亚、马里、古巴、越南、老挝……他架着摄影机出现在 20世纪重大民族独立战争的前线,以诗人的激情真诚、先锋的美学观表达着他共产主义者的灵魂。因为他,海明威(Ernest Hemingway)前往内战中的西班牙,为纪录片《西班牙土地》(The Spanish Earth)撰写解说词;因为他,天才的奥森·威尔斯(Orson Welles)愿意只在幕后贡献他依然天才的嗓音。1946 年,荷兰政府任命伊文思为驻印度尼西亚特派影视专员,从澳大利亚取道去印尼拍摄纪录片,以巩固荷兰政府对昔日殖民地的控制。在国家与正义之间,伊文思选择了后者,拍摄了一部完全违背政府意愿、支持印尼独立的纪录片《印度尼西亚在呼唤》(Indonésia Calling )。荷兰政府视他的行为为叛变,禁止他踏上荷兰的领土;而此时他已经因为传播共产主义被美国联邦调查局列入黑名单。像传说中受到诅咒的幽灵船一样,伊文思开始长达 20 余年的漂流。不过,他更喜欢飞翔这个字眼,这才是青天之王出没风暴时应有的骄傲与尊严。

很难想象一部纪录片《愚公移山》会给伊文思夫妇同时带来那么多荣誉和灾难。它是全球观影人数最多的纪录片,累计超过2.5亿,但它让伊文思夫妇在接下来的 10 年里筹措不到任何拍片的资金;它燃起伊文思夫妇理想可能被实现的希望,又让他们失去整个西方世界,甚至最亲密的朋友;它将一对敢于、善于表达信仰的电影人推到两种政治理念冲突的前线,随后又几乎剥夺他们创作的权利。《愚公移山》的故事已经演变成今天不可能复制的神话,而玛瑟琳娜是唯一一个可以解读它的人。茶几上,录音笔的红点一直亮着。玛瑟琳娜却突然说,“请暂时停止录音。请你先回答我的问题,你看过这个系列的影片吗?你有什么想法?”我告诉她只看过《球的故事》(Une histoire de ballon)和《上海第三医药商店》(La pharmacie Shanghai:Shanghai)这两部,导演的真诚、观察、理解让我感动,让我第一次意识到文革十年并不是一个简单的历史板块,这期间不仅仅有苦难和愚昧,也有生活在以改造人性为目的历史运动中的普通人,而他们确实有过信仰并为此努力过。或许,一味地强调伤痕与黑暗是一种过于简单的态度?我很诧异这样的启示来自两位外国导演,但和绝大多数在今天看过影片的观众一样,我也怀疑他们在拍摄期间的自主程度。几秒钟的沉默后,玛瑟琳娜用手指指录音笔,说,“听完你的回答,我可以回答你的问题了。”她的冷峻与自持让人惊讶,我侥幸地通过了考试。

伊文思和中国结缘于《四万万人民》(The Four Hundred Million),一部反映中国抗日的纪录片,摄影师是罗伯特·卡帕(Robert Capa)。当时正值台儿庄战役,国民党顾及导演和摄影师的安全,没有批准他们去前线拍摄,为此伊文思抱憾终身。他在西安结识与自己同岁的负责国共合作谈判的共产党代表周恩来,还有叶剑英、朱德,彼此很快建立起信任。离开中国之际,伊文思将自己那台“埃姆”牌摄影机和数千米胶片留给住在窑洞中一无所有的共产党,党史第一批影像资料就出自于这台摄影机。今天,它陈列在中国历史博物馆中。“我们一起去过好几次中国,每一次都受到国家领导人的款待。1966年,我们突然被认为是社会民主主义者,成为被批判对象,再也没有人敢出来见我们。1968年,我们从莫斯科取道北京、南宁去越南拍摄《十七度纬线》(17th Parallel:Vietnam in War),在中国时一个朋友都不敢联系,怕给他们惹麻烦。我们走过老朋友居住的街区,很希望能在街上碰见他们,可是街上一个熟人都没有。就这样到了1971年,周恩来重新组织中央工作,年底,他通过一个美国朋友邀请我们去中国,见面就问尤里斯,‘老朋友,你带摄影机了吗?’我们老老实实地回答说这次只是来观察了解,什么都没带。周恩来说,‘我希望你们能来中国拍电影。现在整个世界都在抵制中国,你们可以让世界了解中国人。千万不要把中国拍成玫瑰色,天气永远晴朗,鲜花永远盛开。就拍你们看到的真实的中国,我给你们最大程度的自由。’就这样,我们回到法国后开始筹措资金,准备拍摄。”

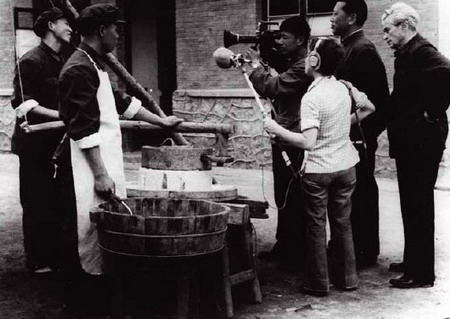

《愚公移山》拍摄照片,右一为尤里斯·伊文思,右三为玛瑟琳娜·洛里丹-伊文思

我诧异于“筹措资金”的说法,忍不住打断她的叙述。在我看到的资料中,《愚公移山》由中国中央新闻电影制片厂拍摄,除了两位导演外,摄制组人员均为中国人。玛瑟琳娜否定这个说法。“后来,当西方人攻击我们的时候,就说我们被中国共产党收买。我们想解释,可根本没有机会,没有人想了解事情的真相。中国电影制片厂负责拍摄期间在中国的花费,包括交通、食宿,工作人员的工资等;我们负责提供胶片、冲洗、剪接、拷贝——包括正片与负片,还有运输拷贝;作为回报,我们授权中国大陆地区的免费发行权。这是一部联合摄制的影片,拍摄前获得法国国家电影中心的许可,不存在谁收买谁。合同就在我的资料夹中,中法双语。我们绝不是因为拿了中国政府的钱才去拍宣传中国的影片。我们一直对中国有好感,无法容忍自以为高高在上的欧洲人批评中国。武断的批评很容易也很愚蠢。另一个拍摄的目的,就是在东方和西方之间架起理解的桥梁。那时,中国作为西方的反面出现,由于几乎所有中国人都穿蓝色衣服,西方将他们称作‘蓝色蚂蚁’,而我们试图将中国人还原为真实的人。这是这部影片最根本的意义。”

“你们是否可以自主决定拍摄题材、人物和场景呢?”我追问。

“从来没有给我们强加任何事情,没有任何事情!”回答干脆得让我都有些惊讶。“周恩来希望我们拍摄一部反应文化大革命的影片。但是,从哲学、意识形态、拍摄条件上,我们都不具备那样的能力。我们毕竟是外国人,完全不了解政治内幕。我们知道大串联造成了混乱,于此同时,一个新生的政府敢于发动年轻人投身到集体运动中去,破四旧立四新,让我们感觉到耳目一新。要知道,当时欧洲、美洲也有不少年轻人相信毛泽东思想。因此,我们决定拍摄一部反应文革结果的影片:以社会关系为出发点,看它是否改变了社会关系、又是怎样改变的,一个社会是否能摆脱旧思想、旧文化、旧风俗和旧习惯。我们在巴黎向朋友、哲学家、汉学家征集意见,归纳总结出200多个问题,带着这些问题前往中国。”的确,我曾惊讶于电影字幕中的工作人员名单,有像他们一样的电影工作者,也有哲学家,如阿兰·巴迪欧(Alain Badiou)。拍摄中遇到的第一个问题是教会与外界隔离的中国摄影师如何运用镜头,仅仅这个教学过程就让他们浪费 7800 多米胶片。“在新疆的时候,自由拍摄的冲突终于爆发了,一切都被安排得井然有序、呆板生硬,让人很不舒服。回来以后,我们给周恩来写了一份报告,要求替换计划总负责人,否则我们拒绝拍摄。罢工持续了2个月,周恩来居然成功地从五·七干校中调出钱李仁来负责整个项目,他后来成为《人民日报》社长。从那时起,我们基本能实现我们的想法。我们从来没有在任何场合公开放映在新疆拍摄的两部短片,《新疆的少数民族哈萨克族》(Les Kazaks - Minorité nationale :Sinkiang)和《新疆和维吾尔族》(Les Ouïgours- Minorité nationale :Sinkiang),因为我们没能够打破强加给我们的限制;而《球的故事》、《上海第三医药商店》、《一个妇女、一个家庭》(Une femme, une famille:Pékin)等影片完全是出于我们自己选择。”

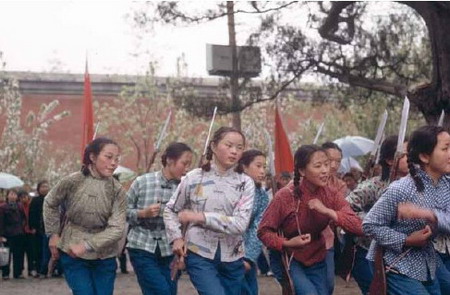

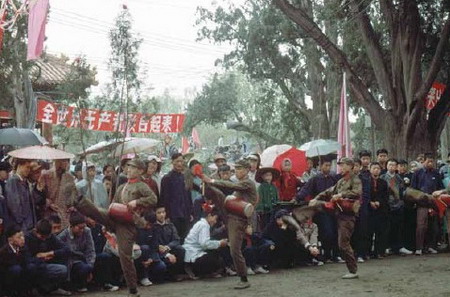

1966年5月1日,革命歌舞表演。Solange Brand︱摄

1966年11月。Solange Brand︱摄

1966年11月,外省市红卫兵赴北京参加大游行。Solange Brand︱摄

1966 年10月1日,天安门广场。Solange Brand︱摄

1966年5月1日,战士参加5.1庆祝活动。Solange Brand︱摄

1967年2月,法国大使馆前。Solange Brand︱摄

1975年,伊文思夫妇结束了在中国4年的拍摄,回到法国制作电影后期。当人们不可避免地拿《愚公移山》与安东尼奥尼(Michelangelo Antonioni)同期的纪录片《中国》(Chung Kuo - Cina )做比较时,他只会说,“我们在中国拍了4年,而他拍了4 周”。1976年,影片在巴黎上映,时间长达半年,当年有影评写到“伊文思让我们在中国生活”。1977年,《球的故事》、《上海第三医药商店》、《大庆油田》(Qutour du Pétrole :Taking )等 3 部影片在中国上映。为了纪念这次合作,伊文思夫妇将所有拍摄素材赠送给中国政府。“对一个导演而言,你知道那些胶片意味着什么吗?”玛瑟琳娜问我。当然。作家只有去世后才舍得捐出自己的手稿,伊文思夫妇捐出去的是他们生命的一部分,他们以这种令人动容的方式表达他们与中国的血脉相连,这是一个“介入”艺术家可以做出的最彻底的决定。

历史却在这时峰回路转。70年代末期,中国开始否定文革并批判“四人帮”,西方的媒体和知识分子仿佛在一夜间猛醒,集体指责伊文思夫妇是“四人帮”的帮凶,篡改历史欺骗群众。 在他们住了20年的街区,熟人或朋友远远看见他们,会过街走另一边人行道;整整 10 年,没有人愿意为他们的影片投资,让他们连日常生活都难以维系;伊文思去世后,一家著名的左派报纸仍然不放过他,刊登标题为《一个虔诚的斯大林主义者死了》的整版文章,完全扭曲伊文思的政治理想。幸好时间证明了信仰的意义。10 年把一位年迈的导演变成老病交加的导演,却也给了他最后一次拍片的机会,还是在中国。伊文思 90 岁了, 只剩下半个肺可以呼吸,白内障,一天只有几个小时清醒的时间,医生不建议他待在室外,他却从塔克拉玛干沙漠追踪风的影子一直到泉州。当他的身影出现在美猴王之间时,眼睛中的坚定与喜悦见证着意志的奇迹。这一年,威尼斯电影节为他颁发金狮奖,表彰他一生对电影的贡献。

我问玛瑟琳娜有没有想过放弃。“当然不能放弃,”玛瑟琳娜笑得很灿烂,“信仰,是一种选择。尤里斯一直相信中国是最有可能实现幸福生活的地方。到了生命的最后,他不能再说话,我们就用笔交谈,谈话的主要内容仍然是中国。他最后一句话是‘啊,中国,啊,中国……’你相信吗?”她停顿了一下,“我知道中国在变,我一直想去中国拍纪录片,再去一次原来去过的地方,再采访一次原来采访过的人,让他们再回答一次原来回答过的问题,将过去与现在做对比。这将是我生命最后一部电影,但我85岁了,也找不到实现的办法,尤里斯有我,可我没有任何人,但是我并没有放弃。”

玛瑟琳娜站起来和我告别,我才发现她身材瘦小得像一个10来岁的小女孩,可当我微微弯下腰贴她的面颊的时候,分明觉得碰到的那个个体从内到外都无比坚实,没有一丝怯懦。大概有些人的生命,就是为了证明理想的价值。幸好有他们。

【声明】以上内容只代表作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。