▲ 《瓦斯罐》贝歇夫妇

杜塞尔多夫美术学院摄影系是德国摄影的标杆,在贝歇夫妇的教导下形成了著名的“贝歇流派”,他们门下的几位学生都成为了世界知名的摄影艺术家,并至今仍活跃于艺术舞台上。

托马斯·斯特鲁斯

Thomas Struth

(1954-)

▼

托马斯·斯特鲁斯是伯恩与希拉·贝歇夫妇(Bernd & Hilla Becher)的学生中比较忠实于其导师的一位。自20世纪五、六十年代以来,贝歇夫妇继承了德国“新客观主义(Neue Sachlichkeit)”风格,拍摄了德国鲁尔区即将消失的各种工业建筑和机械。出于客观记录的目的,他们避免在强烈的阳光下拍摄以减少阴影,使用可调整透视的相机以及大画幅底片,并总在相同的角度远距离拍摄对象,以求在画面上留下尽可能多的细节,并形成类型化的视觉档案。

到了斯特鲁斯这里,无论是早期的城市街道系列,还是后来的美术馆系列或是家庭照片系列,他的摄影作品基本延续了贝歇夫妇的特质:冷静且疏离的视角、平淡的光线、巨细无遗的精确记录、类型化的组照等等,更重要的是,在他的摄影中延续了贝歇夫妇的摄影理念:绝对客观忠实地记录这个世界。

斯特鲁斯

1954年出生于德国北莱茵-威斯特法伦州的盖尔登(Gerden),在杜塞尔多夫求学期间先师从德国国宝级艺术家格哈德·里希特(Gerhard Richter,1932-)学习绘画,在此期间他拍摄了许多杜塞尔多夫的街道的照片作为绘画素材。但随后他发现街道照片本身已经是很好的作品,并在1976年的一次学生展览中展出了这些照片。此后他在里希特的建议下跟随贝歇夫妇学习摄影,并且将这一系列的拍摄地点延续到世界各地,形成《无意识的地点》系列。

▲ 《无意识的地点》托马斯·斯特鲁斯

在这些照片中已经能看出他对贝歇夫妇风格的延续。他选用与人眼接近的高度拍摄,总是将街道按严谨的构图在照片中摆放,两侧的建筑笔直挺立,画面中几乎看不到人的形象,好像一座空城。这种客观且不动声色的记录自然让人想到贝歇夫妇的工业机械照片,他们同样是以几乎机械式的记录去拍摄无生命的对象,却从中映射出人类活动与场所的关系。

斯特鲁斯的街景同时也让人联想到尤金·阿杰那些于20世界初拍摄的法国巴黎空无一人的街景,将城市空间再现得如犯罪现场一般,而70年代的德国城市也以如此面貌出现时,人们无法不将它们与德国的特殊历史联系起来。如斯特鲁斯所言,城市空间的问题实际上反映的是存在于战后一代德国人之中的一种现象:

成长于上世纪五六十年代者意识构成的核心部分,是与父母那一辈以及德国过去的对质,是对独裁历史、资本主义和共产主义的结构与现实的拷问,这一切最终不可避免地指向一个问题:个人和群体对实际存在物所担负的责任。

▲ 《观众》托马斯·斯特鲁斯

▲ 《观众》系列展览现场

斯特鲁斯的另一个广为人知的作品是《美术馆照片》和《观众》系列,他拍摄了大量美术馆内景,但是将焦点对准了观看的人群而不是展出的艺术品。在照片中,大量观众在展品前或凝神观看,或举起相机拍摄,或意兴阑珊地望向别处。一如斯特鲁斯以往的拍摄手法,这些场景都被他的大画幅相机巨细无遗地记录下来,并被放大至巨幅尺寸。这一系列折射出了关于当代艺术品的一个现象:

只有被展示的艺术才能成为艺术,或者说在当下,艺术品的本质属性只剩下了其“展示价值”。

——本雅明

所以是这些形形色色的观众的凝视成就了艺术品,但他们散漫的目光和手里饥渴的相机又随即瓦解了它。斯特鲁斯的拍摄则更进一步,将这凝视本身(作为对艺术品同时的建构与解构)作为艺术品呈现于展览空间中,接受新一轮的凝视。

安德里亚斯·古尔斯基

Andreas Gursky

(1955-)

▼

安德里亚斯·古尔斯基是贝歇夫妇的学生中最为耀眼的明星。他的作品《99美分》和《莱茵河2号》先后创下了单幅摄影作品的拍卖纪录。他的创作始终和资本紧密联系在一起,对其既不乏批判又与之相互依存。可以说,在贝歇班里,古尔斯基是在艺术市场中最游刃有余的一位摄影家。

▲ 《莱茵河2号》安德里亚斯·古尔斯基

古尔斯基

古尔斯基出生于莱比锡的一个商业摄影世家,他的爷爷和父亲都是商业摄影师,所以很早他就掌握了商业摄影的技巧。1985年开始,他在贝歇夫妇的大师班学习,与托马斯·斯特鲁斯,坎迪达·赫弗等人成为同学。可以说,贝歇夫妇那种冷静客观的摄影风格与父辈的商业摄影在古尔斯基今后的创作中巧妙地融合在了一起。

▲ 《99美分》安德里亚斯·古尔斯基

古尔斯基从贝歇那里继承的重要的一点就是对细节的刻画。贝歇在创作中使用大画幅底片、小光圈以及平淡光线,力求记录尽可能多的细节。而在古尔斯基的作品中,这种对细节的追求达到了极致,甚至极端。他的作品中细节之多让人叹为观止,观众往往能在一幅照片前仔细观看许久,却无法看尽其中所有的细节。但是贝歇作品中的细节是为了达到客观还原拍摄对象的目的服务的,而古尔斯基作品中的细节则成为了他最重要的目的,至于是否客观再现并不是他所关心的。

▲ 《巴黎,蒙巴纳斯》安德里亚斯·古尔斯基

为了表现更多的细节,除了贝歇班“标配”的大画幅相机外,古尔斯基大量使用数码技术来“制造”细节。例如他早期的作品《巴黎,蒙巴纳斯》(1993)中,古尔斯基拍摄了战后现代主义建筑代表作Mouchotte大厦。大厦楼体分两次拍摄,之后用数码技术拼接在一起,前景的街道和树木亦是后期在电脑中调整的。最终的照片中,大厦立面上无数的窗格形成了几乎抽象的网格线条,每一个窗户内都似乎有人在生活。建筑物巨大的体量和海量细节的压迫感非常让人震撼,这成为了古尔斯基今后作品的主要风格。而从这一作品中透露出的现代化社会中人的生存困境也是古尔斯基一生专注的主题。

▲ 《芝加哥证券交易所2号》安德里亚斯·古尔斯基

▲ 《法兰克福机场》安德里亚斯·古尔斯基

很显然,细节在古尔斯基这里起到了另一种作用。它并不能支撑起摄影的客观性,相反,通过对某些现实特征的夸张放大,大量的细节将现实中的场景陌生化。而且这些场景显然是经过精心挑选的:琳琅满目的超市、人头攒动的商品交易所、整齐划一的团体操、显示航班信息的巨大显示牌……在古尔斯基的镜头下,这个世界被定格为一个个在资本市场中和全球化风潮之下机械运转的棋盘,人在其中如渺小的棋子一般既有序又无序地默默运行着。这是一个与我们的现实世界相似,又完全不同的世界。这个世界在宏观上显然不可信,但深入观察细节的话又显得栩栩如生,而且其中的运行规律与我们熟知的世界竟然并无二致。通过这种反差,古尔斯基从贝歇的“客观再现”进入了“再现客观”,但其中不变的,是对人类与其自身创造的社会空间之间的张力的冷静观察和持久关注。

▲ 《香港,上海银行》安德里亚斯·古尔斯基

▲ 《平壤》安德里亚斯·古尔斯基

托马斯·鲁夫

Thomas Ruff

(1958-)

▼

托马斯·鲁夫是贝歇班中最具开拓精神,也是最难以被归类的一位。他的作品涉及内容之广,创作手法之多,令人惊叹,也令研究者头疼。

鲁夫

鲁夫自幼喜爱摄影和天文学,之后在二者中选择了前者作为专业。自1977年起,鲁夫就在杜塞尔多夫美院贝歇夫妇的班上学习,并在这期间开始进行令他名声鹊起的《肖像》系列拍摄。在这一系列作品中,鲁夫拍摄了各种人的肖像,如贝歇的风格那样使用大画幅相机,极小的光圈和平淡的光线,被拍摄者没有任何表情。后来这些照片被放大至210cmX165cm展示,人面部的一切细节都清晰可见。

▲ 《肖像》系列;托马斯·鲁夫

▲ 《面包师》奥古斯特·桑德(august sander,1876—1964)

但是除了巨细无遗的记录脸部细节外,这组照片很难再透露出更多信息。这也是鲁夫对摄影的理解:摄影只能记录事物的表面,仅此而已。一幅肖像只能表现这个人此刻的外貌,并不能传达出其性格、身份、经历等其他信息。这可以说是他对德国摄影前辈,“新客观主义”代表奥古斯特·桑德的一种回应。在桑德那里,肖像是对一个民族不同身份不同阶层的反映,而鲁夫的肖像则将这种反映完全消解。照片仅仅是相机这一机械的一个产物,所有的解读都是人为的。

▲ 《星空》系列;托马斯·鲁夫

《群星》这组作品中,鲁夫已经不再是相机的操作者。他从天文台的档案中找到天文学家拍摄的星空图片,并从中选取细节进行复制放大。这是他对自己儿时爱好的一种回应,这种回应在之后的《火星》系列和《卡西尼》系列中延续。在这里,作品的作者并不是照片的拍摄者,而只是一个挑选者,最多是一个加工者。同样的策略也被应用在了《报纸照片》系列中,鲁夫收集了10年间报纸杂志中的2500张图片,并从中选取400张放大,作为自己的作品。

▲ 《报纸照片》托马斯·鲁夫

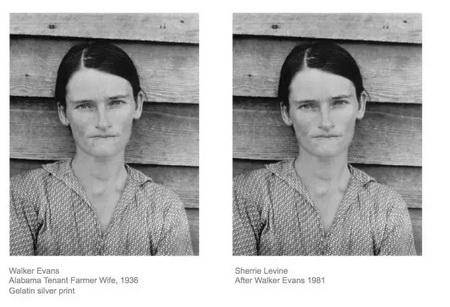

▲ Walker Evans的《阿拉巴马农妇》与Sherrie Levine的《仿Walker Evans》

▲ 《裸体》托马斯·鲁夫

这令人联想到Sherrie Levine(1947-)翻拍Walker Evans的作品《After Walker Evans》。但与Sherrie探讨原作与复制品关系的目的不同,鲁夫并不太纠缠于谁是原作者谁是复制品的问题,对他来说,

用一个影像是挪用,但使用两个或者更多那就是取样。

他所关心的,是曾经作为科技或媒体领域用途的图片在脱离了原本它们高度依赖的语境后,作为艺术品出现会发生什么。这一思路一直延续到了他之后的作品《裸体》和《JPEG》系列,这两个系列中,鲁夫的“取样”范围扩展到了网络图像,这个令照片的复制性和传播性空前强大的领域。

▲ 《夜间》托马斯·鲁夫

鲁夫同样关注图片的政治背景和政治作用。在《报纸照片》之后,鲁夫受到海湾战争期间夜景照片的启发,使用军事用的夜视仪拍摄了一系列城市和郊区的照片《夜间》。他还使用70年代德国警察使用的罪犯照片合成机器来合成自己的照片(《其他肖像》),使用黑白照片着色技术给医学书中的患者头像着色(《人工着色》)。

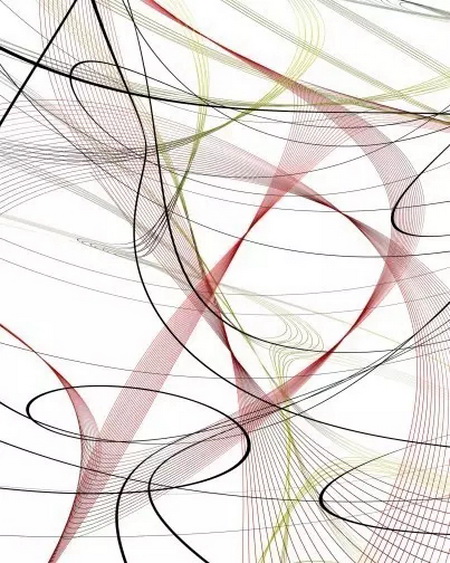

▲ 《Zycles》托马斯·鲁夫

▲ 《底纹》托马斯·鲁夫

鲁夫对数字技术对图像的影响也保持着很高的热情。早在与《肖像》系列同时期的《房屋》系列中,鲁夫就使用当时还很稀有的数字处理技术处理照片。到了《Zycles》系列和《底纹》系列,他干脆放弃了具有实际拍摄对象的摄影,直接用数字技术生成图像。《Zycles》是利用软件与算法绘制的摆线函数曲线,《底纹》则是使用日本漫画制作软件Comic Studio制作的抽象图案。

在看似分散的关注点和创作手法背后,是鲁夫对摄影和图像深刻的理解与不断探索。比起关心如何用摄影表现某个客观事物,鲁夫更关心的是作为机器的产物,照片本身的特质是什么,这也是摄影更为本质的问题。他所理解的现实主义就是让机器做它所能做的作品,这与贝歇夫妇的理念一脉相承。从这个角度说,鲁夫才是贝歇夫妇探索精神的忠实实践者:贝歇夫妇正是认识到摄影的记录本质,才会抛开了一切审美化的倾向,让相机纯粹客观地去记录。

而鲁夫更进了一步,他不仅关注摄影师拍摄的过程,还将目光投向其他图片产生的过程,以及图片的传播和使用过程。或者说,他关心关于图片的所有方面。如今已经年近六十的鲁夫依然保持着对各种新兴图像领域的好奇心并创作新的作品,人们永远无法预知他的下一件作品会是什么样的。

托马斯·迪曼德

Thomas Demand

(1964-)

▼

托马斯·迪曼德并不是贝歇夫妇的学生,但同样曾经在杜塞尔多夫美院学习,并且他的作品也深受贝歇风格的影响,甚至有人将其称为“后贝歇风格”。

迪曼德

迪曼德常以现实中的新闻或档案图片为原型,用纸板搭建出几乎一样的模型,并从与原图相同的角度拍摄,从而获得一张看似真实场景的照片。同很多贝歇的弟子一样,迪曼德的照片也是用非常精细的大画幅相机拍摄的,并被放大至很大尺寸。柔和的光线、鲜艳但人工痕迹明显的纸板表面,让迪曼德的作品显现出一种超现实的氛围。

▲ 《档案室》托马斯·迪曼德

例如在创作于1995年的《档案室》这件作品中,可以看到许多黑色盒子整齐地放在柜子上和柜子前,一架梯子架在柜子前。整个场景一尘不染,又安静得有些可怕。实际上,这是迪曼德以纳粹政权在掌权期间的档案室为蓝本制作的模型。在这些档案室中,纳粹政权将每个人的档案装在一个黑色盒子中,这些盒子就是极权政府对大众的恐怖统治的具体化形象。虽然是重建的场景,但是迪曼德的作品似乎透露出比原场景更加压抑恐怖的氛围。

▲ 1987年的新闻照片

▲ 《浴室》托马斯·迪曼德

同样的创作方式也应用在《浴室》中,迪曼德模仿了一张拍摄于1987年的新闻照片。这是德国战后最具代表性的新闻图片之一,在浴室中,德国政治家乌韦·巴舍尔(Uwe Barschel)被发现躺在浴缸里,已经死亡。十年之后,迪曼德用纸板重建了这一场景,并拍摄下来。他的照片中,浴缸、瓷砖、浴帘、门,甚至浴缸里的水都被仔细地还原了,而且变成了彩色,唯独尸体和现场人的痕迹消失了。

▲ 《大使馆》托马斯·迪曼德

《大使馆》是一组系列照,再现了2001年尼日利亚驻罗马大使馆被洗劫后的场景。在这次洗劫后,一些公文信纸和印章被盗,并且此后被美国布什政府伪造成对伊拉克战争辩护的证据文件。迪曼德在这组作品中从远到近展现了大使馆的外墙、走廊和办公室内景。

▲ 《控制室》托马斯·迪曼德

一个更近的例子是《控制室》。这件作品再现了2011年日本福岛核电站发生事故之后控制室内空无一人的景象。

显然迪曼德的作品虽然在形式感上继承了贝歇流派,但在核心理念上与贝歇夫妇的客观记录的理念相去甚远,反而与同在杜塞尔多夫美院的德国国宝级大师格哈德·里希特(Gerhard Richter)更为贴近。

▲ 《读报者》格哈德·里希特

里希特从60年代起就开始将照片画成画作为作品。这与迪曼德的创作方式很像:不直接表现那些代表公共记忆的事件,而是将图示这些事件的媒体图片以某种完全被艺术家掌控的方式重构出来。在摄影被广泛应用于展现世界的领域后,人类对这个世界的认识大部分已经来自于照片而非亲身经历,可以说,这个世界是以图片的形式存在于我们的认知中的。但是摄影能否反映客观世界?答案是否定的。也许如贝歇夫妇所进行的客观记录能够部分地反映客观,但是还有更多被大众媒体拍摄和传播的图片是无法做到这一点的。

迪曼德特别挑选那些重大事件的照片作为样本,通过自己的手工将事件发生的场所重建,但一切事件发生的痕迹,或者说人的痕迹都不复存在。纸板的质感在观众仔细观看照片一阵之后就会显露出来,照片内场景的脆弱性随即产生:这一切不过是作者虚构出来的场景模型,而且拍摄之后模型就会被销毁。光滑平整的纸板模型使得事件发生地的种种物件退化为某种物的原型,就如同大众对那些事件的记忆也不过是退化为几张新闻图片而已。迪曼德的作品将事件场景陌生化的同时也让我们不得不重新审视图片与记忆、场所与事件的关系。

扩展阅读