林一林(Lin Yilin)

简历

林一林,1964年生于中国广州

1987年毕业于广州美术学院雕塑系,

1991年组建“大尾象工作组,现生活、工作在纽约和广州

群展

1991 大尾象工作组艺术展,广州第一工人文化宫 广州,中国

1992 大尾象联合艺术展,广东广播电视大学 广东,中国

1993 中国前卫艺术展,柏林世界文化宫,柏林,德国

大尾象工作组第三回艺术活动,红蚂蚁酒吧,广州,中国

1994 中国新艺术展,广州交易会,广州,中国

没有空间—大尾象,广州,中国

1996 可能性—大尾象,广州中心大厦,广州,中国

走出画廊,香港艺术中心,香港,中国

1997 首届当代艺术学术邀请展,北京,中国

另一次长征—中国当代概念展,布瑞达,荷兰

借来的遗产,法兰克福东亚工艺美术博物馆,德国

交易的航线:历史学和地理学—第二届约翰内斯堡双年展,南非

变动中的城市,分离派美术馆,维也纳,奥地利

1998 大尾象—夹缝,香港理工大学,香港,中国

欲望场域—台北双年展,台北市立美术馆,台湾,中国

大尾象,伯尔尼艺术宫,瑞士

开放的本体,P.S.1当代艺术中心,纽约,美国

1999 插件,伦敦沙龙3,英国

变动中的城市,LOUISIANA现代美术馆,丹麦;HAYWARD画廊,伦敦,英国

2000 基本需求—2000世界博览会,汉诺威,德国

如果我有一个梦,柏林,德国

人文山水,桂林浪岛,中国

不合作方式,东廊艺术画廊,上海,中国

异常与日常,原弓现代美术馆,上海,中国

干涉 — 贝耳福国际电子艺术双年展,法国

2001 虚拟未来,广东美术馆,广州, 中国

城市俚语,何香凝美术馆,深圳, 中国

中国艺术家行为系列,Ethan Cohen Fine Arts 画廊,纽约, 美国

被移植的现场,何香凝美术馆,深圳, 中国

2002 第四届光州双年展,光州,韩国

任何地方,策展研究中心Bard College,美国

巴黎·北京,卡丹艺术中心,巴黎,法国

首届广州三年展,广东美术馆,广州, 中国

海市蜃楼,苏州美术馆,苏州,中国

2003 节点·中国当代艺术的建筑实践,联洋建筑博物馆,上海,中国

艺术家作品

“住器陈列二” 林一林 1992

住器陈列

住器陈列

住器陈列之一

理想住宅标准系列 - 2 1991

“0号房” 林一林 1993

“驱动器 ”林一林 1996

“我在右” 林一林1997

“我在右”林一林 1997

我在右

寻找刘三姐

林一林《1000块的结果》作品结合使用了现成品、人工制品、行为表演、Video和摄影等手段,表达对于正在中国兴起的商业主义环境下作为个体对消费、电视、欲望和城市改造的知识分子式的态度。在表达方式上,这些作品采用了象征的或者寓言的方式,并试图将某种观念性的表达形式导入一种具体的现实语境。

新物种 1997

恒福阁 林一林

凯旋2号

林一林《时空隧道》现场

林一林《时空隧道》现场

在1991年的第一次"大尾象"展览上,林一林就制作了"标准住宅系列" ,讽刺地展示了这个日益标准化的社会现实。他从建设标准化住宅工地上运来钢筋,砖头等材料,在展览空间里按标准住宅的规范建起一个个"居住空间"。粗糙裸露的砖墙和钢筋结构象奇异而恐怖的怪兽侵入到温文尔雅的艺术展览空间, 挑衅性地把社会生活的日益标准化对人的压抑和异化呈示在观众面前。

同时,林一林的创作也以引入砖墙而发生了决定性的转变。从此,他的作品大多数都以砖墙为中心来展开。借用砖墙,他发展出一种对于人和变动中的环境之间的关系进行质问和谈判的独特策略。他强调的是利用物质本身质地的特殊性并通过建造过程中人身体的直接介入来制?quot;惊奇感" ,以使人们能对生活环境内急变进行批判性的审视,并最终动摇对于现成观念和价值的认同。他在一系列装置和行为中,把砖墙和其他毫不相干的材料出人意料地结合起来,如水,钞票,按摩器,甚至人体本身,以制造各种"惊奇" :他"在原来的形式中增加了活动的因素,一切关于砖与墙的永恒性概念将不会存在,它成为某种'生物' ,是诉诸视觉的新物种。"

对于活动因素的追求,使林一林的创作具有明显的行为和表演的性质。也正是通过行为表演,他,还有其他"大尾象"成员,有意识地把"异类的"观念,视觉方式以至文化价值带到与越来越疯狂地朝着标准化的消费社会转变的现实的对抗中。林一林的行为"安全渡过林和路"就是一个极为动人的例子。在这个行为中,他在广州新城的一条交通繁忙的主干街道一旁用几十块砖头砌起一堵墙,又一块一块地把它们取下来移动到墙的另一面砌起来。如此反复,整堵墙被一点一点地搬运到马路当中,再到达另一旁。数小时的劳动,不仅使普通的砖块变成了一堵移动的墙,而且,这移动的墙本身,就象一个令人惊奇的怪物不断地截断繁忙的城市交通,造成一次又一次的交通堵塞。繁忙稠密的城市生活,由于这令人惊奇的中断而出现了一个个空虚的"洞穴"。如果城市景观的急速变动和人们生活的奔劳繁忙是为了应付经济腾飞的要求,那么,林一林所制造的临时的"空洞"则是人们可能略为沉思今天大都市人的本质发生了什么变化的时刻。在不得不应付越来越快的生活节奏,越来越严厉的标准化以及越来越多的信息轰炸同时, 人的存在正进入一种越来越不稳定又越来越自由的过渡状态,或者用John Rajchman的说法,一个当代的都市人正从"某个人"变成"任何人"。人的身体由此成了永远运动中的,不确定的,向他人开放的存在。而林一林搬运通常被认为应该根基稳固的砖墙的行为,印征的正是Rajchman的"预言" :"一旦我们放弃生活世界应当是根植于土地上的信条,我们就可能认定离开根基再也不是存在的焦虑和绝望,而是最终让我们能够运动的自由和轻松。运动和不确定性是相属的;二者不可缺一。"(侯翰如)——摘自《大尾象》画册, P.49-51

林一林“某一天”

作品简介

2006年的秋天,我到了中国最南端的省会海口。坐车经过一条热闹的旧街道,一幕惊人的情境进入我的视野。一个青年弯腰艰难地走在路上,手铐铐着他的手腕和脚踝,后面跟着一个类似便衣警察的男人。按常理判断,这个男青年是一个刚被抓到的小偷,可能他们正往警察局走去。在中国城市的大街上,总会看到超出人们想象力的事情发生。作为艺术家,除了重新演绎一次这个过程,你还能做别的什么呢?我想扮演这个小偷,体验一个小人物悲伤的内心世界。

林一林《安全渡过林和路》,1995年

“两地跑”的艺术:徐文瑞对话林一林

徐文瑞:最近几年,你在美国和中国两边生活和工作。近年的美国政治状态,尤其是布什政府统治的八年里的整个政治气氛,显然对你的创作有相当程度的影响。我想了解一下这之间的关系。

林一林:我是2001年5月移居到纽约,这之前刚好是布什政府刚上台,之后对中国采取了很强硬的态度和政策,包括侦察机在海南岛跟中国的战斗机相撞。那几年在美国发生了一些很重大的历史事件,除了9·11,还有大停电……诸如此类,之后美国出兵攻打阿富汗和伊拉克。我是作为一个外人、看客去关注,是在中立的位置去看美国。同时在美国我也可以得到很多在中国得不到的关于中国社会的资讯。我的背景挪移以后,始终抱着一种比较的方法去看事情,包括我的艺术也是经常有关于中国和美国的比较。

我在纽约做了两次行为艺术,都跟美国和中国的国家主义有关系。第二件是受美国攻打伊拉克启发而做,当然这些行为也延续了用砖这种材料来建构作品的形态。

徐文瑞:关于伊拉克和砖墙这件作品,在观念层面,说明你延续过去十多年来在创作上的思考途径。你能否说明一下和美国攻打伊拉克有关的这个表演作品?你怎么使用砖和墙的概念?

林一林:这个作品其实是受纽约的策展人Melissa Chiu的邀请,在 Asia Society 做的行为,作品的名字是《一部名叫“解放”的机器》(A Kind of Machine Called“Liberation”)。“解放”这个词很有意思,我小时候总是听到这个词。布什政府说去解放伊拉克,是以名正言顺的态度采取军事行动,我以此名义构建这件的作品。

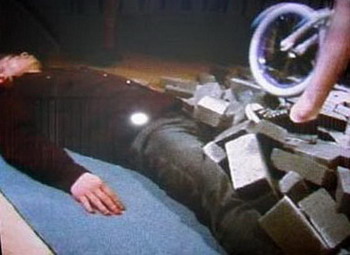

我一直用砖,砖其很容易建造某类结构。把它放到社会,跟身体发生关系,跟人发生关系。从这件作品开始,我加进了另外一个参与者,一个白人学生,他骑着一辆童车在我和砖结构上面饶圈,来破坏这个结构。最后我没有伤着,但是那个白人学生的脚却伤了,这不是我设计的一部份,我也没想到会产生这样的后果。非常有意思,这样的作品其实就是无意中和美国社会或者说当今世界发生的事情的结果产生了一些对应。

徐文瑞:那么这次展览的作品,你刚才强调彼此之间类似性的东西,比如说你谈到的英雄主义、爱国主义的概念,在中国是不是这样的一种爱国主义还是很明显,或者说在这种兴起的社会消费里面,日常生活中还是明显地可以看到这种爱国主义的集体动员?

林一林:我记得小时候在学校接受爱国主义教育是非常厉害的,似乎现在中国的学校的爱国主义教育不如文革时期。但是从今年发生的事情,包括西藏闹独立的人在海外的活动,针对西方传媒,中国年轻一代的爱国情绪被激发出来了。是从反面激发出来的,不是从受教育的过程中激发的。

美国的爱国主义是渗透在生活里的,它的爱国主义从小学教育开始灌输,直到好莱坞的电影中,包括体育比赛,每分钟都可以看到美国爱国主义的体现,美国民居的楼房很多都插着美国的国旗。在中国,表面上是看不到这么爱国的,但是在一个历史的时刻,在感觉到受欺负受压迫的时候,中国民众的这种爱国主义又被激发出来了。

徐文瑞:你在北京做这样一个展览是属于政治性的议题吗?

林一林:无论是军事行为也好,商业行为也好,这都是人类社会里面最基本层面的体现,关于人类能力,生存能力的问题。我去寻找一些中国的军事或者说中国军人跟美国军事之间的关联。这个关联在一些旧的历史图像里面离我们非常遥远,在这次展览我自己作为一个中介物。我小时候也是在毛泽东时期成长和接受教育,毛的情结是忘却不掉的。在国外生活的这几年也是刚好布什政府在海外军事行动最厉害的几年。我作为一个中介把这些串联起来,作为这个展览的基本出发点。作为艺术家个体,我觉得在这个展览里边处于一种三角关系。当然艺术家以自我为中心放在社会里是非常可笑的,但是正是这种可笑,艺术就变得作为在社会里的一种调解,这种调解也可以看成从另外一种角度去看现在和过去。我不知道这个展览最后会有什么结果。

徐文瑞:作为一个在两边活动的中国艺术家,你认为这样一个身份,尤其是在美国的情形下,他们的艺术圈从什么角度看中国艺术家?

林一林:我觉得中国艺术家有他们特殊的背景,本土受教育的影响很难脱离他们的艺术创作。在西方,特别是在纽约,是一个多种族文化的背景,西方评论家往往会很看重艺术家原有的文化背景跟他之间的关系。作为本土的中国艺术家,很难像所谓的“国际艺术家”那样去思考问题,因为这里面有一个语言的习惯问题。大多数中国艺术家的思考都是用中文,然后他们也不习惯去看一些外文的艺术文章。

现在中国艺术家享受着很独立的优越性,不用对自己的艺术作太多的阐释。因为在这个时期中国本身已经很特别,在其它国家不可能发生的奇景——资本主义、社会主义和经济生活混淆在一个场域。这种国家背景起了很大的阐释作用。因为是“两地跑”,都会沾有两边的元素,但是它的立足点是不稳定的。也许别人会说这是游牧主义,我想这只是这个时期一个很独特的现象。

徐文瑞:这种游牧的状态不稳定,用比较学术的话来讲就是叙述和思想背景——你这个作品的脉络架构背后,到底要用什么样的参考脉络和参考语境来作诠释,这是一个相当不稳定的状态。

比如说这次在你展出的几个作品里面,作品在理解方面,往往容易产生一种落差,观众到底对中国处境了解多少、对美国处境了解多少。从作品的形式上,往往因为这样一个理解的落差,使作品的形式模糊程度更高。我看到《8分钟》这个纪录片时,就有很多种解释和描述。你的描述是,警车突然之间来到了时代广场。到你现在展出这个作品的时候,我才真正找到这个意图是什么,但是这是事后找出的一个意图,这变成了作品形式的一部分。

中国现在是商业和艺术市场很活跃的状态,尤其是艺术和政治有了衔接的时候,你所观察到的中国当代艺术的现象是怎么样的?

林一林:我觉得中国当代艺术的脉络是非常混乱、混沌的。特别这几年商业化以后,人们的标准就往拍卖的价格方面偏向了。谁都不知道中国当代艺术的方向是怎么样?现在的金融危机,对艺术回归到本体肯定是有好处的。在这一回归的过程中,需要很多人的努力。

中国当代艺术非常欠缺理论的指导,理论的不在场、没有制衡的力量,会造成艺术家的自大。乏善可陈的艺术家会被人捧得非常红,这对中国当代艺术的伤害是非常严重的。

徐文瑞:在某种程度上讲,这也是国际当代艺术的一种现象。当然就普遍而言,全球当代艺术有一个论述的真空状态,但这个真空不一定是坏事。你刚才说得很好,这不是几个艺术家努力的问题,而是在整体环境中怎样重新去思考的问题。在压抑的环境下,应该要做些什么事情,如何跟市场保持一定距离的问题,这都是很不容易回答的事情。

一个很多人都提出来的问题——艺术家到底在这个社会中扮演什么角色?艺术家到底跟社会人群的关系是什么?往往艺术家被认为是前卫创作者,有市场的关注,好似一个独立的声音就出来了。但是所谓的独立只是跟整个社会的声音不一样而已,实际上并没有真正的独立性。

你在美国也看到很多从世界各地来的当代艺术家在进行一些政治议题的讨论,这些讨论很多时候都是直接针对特殊的政治现象。很有趣的就是它背后都有一些很独特的民主的概念,而不是以作品的声音透过展览或透过作品的形式传达出对于政治议题和环境的一个面向。这种面向不是一般政论杂志和电视上能够看得到的东西,政治立场也不会特别的明显。

你有没有观察到,中国当代艺术的创作开始有这样的转向:对于艺术家和社会人群和社会之间的关系是什么的思考?

林一林:我觉得中国艺术家在这方面是缺席的,中国年轻艺术家更多的是为自己的利益着想,跟大部分中国人的方向也是一致的,都是为争取自己的利益着想,而不是像一个救世主考虑那么多中国大众的问题。

当然有些事件他们会涉及到,他们试图涉及,艺术家也许做了某件作品可能是跟某个事件有关系的,但是这种涉及很难展开讨论、很难和社会产生互动关系。中国的人群其实缺乏沟通的或讨论的平台,不像在西方到处都有这种讨论的场所。中国只有所谓的艺术生态和所谓的艺术系统在形成的过程中,很多也是讨论一些个体艺术家的问题或者他的作品的问题。现阶段在中国还没有这种潮流发生。

徐文瑞:作为策展人,被提供了讨论这种议题的空间。作为策展人或者艺术家,有没有办法掌握到所享有的自由空间,这个问题就很有趣。尽管台湾有一个开放的无政府主义空间,过去几年也没看到台湾有很多政治性的展览或作品。我们有没有办法掌握在这样的自由空间里面做些什么事情,涉及所谓的我们的“政治想像”。有趣的是中国现有的一个混乱的状态,事实上也有它很自由的层面,在这样的特殊自由里,艺术家有没有利用这种自由呢?

林一林:对,刚才你谈的一方面是关于中国的政治社会生态跟艺术家之间的关系。在中国现有的情况下,中国所谓的自由是一种私底下的自由,而不是交流平台上的自由。在底下可以做一些超乎理性的东西,或者用一些超乎常规性的东西去做作品。往往因为生活在这样一个特殊的国家里,利用这种不同寻常的自由,能够发挥它的所长,做一些很特别的作品。但是作为一个艺术家,如果他的针对性是不清楚,只是利用这个社会能够给他提供能量,但是同时这个社会的混乱也会让他迷失方向。

在中国这样的状况下,有很多艺术家可以做出很好的作品,但是作为艺术家生涯,很难去解决一些他认为有价值的问题。往往很多作品是带有某种情绪性的表达,但是理性的东西,能够提升到哲学层面思考的东西很少。“天花板”很低,很容易就触及到这个“天花板”了。

作为生活在两边的艺术家,我能够做什么?以前我可以把这个城市作为我的一个系统,把自己封闭起来,在这个系统里面产生直接的关系。思考问题的方向是以一个所谓国际艺术的标准,寻找一种新的美学价值和最前端的东西。作为具有中国身份的艺术家,我不觉得应该像经历过90年代后殖民和全球化话语的中国艺术家一样,他们利用很多中国古代的精华、符号结合到自己的作品里,因为这些东西在西方人的眼里边它已经有一个很恒定的价值,他们知道怎么去分别这种和他们文化不一样的因子。但是作为我这个年龄层的艺术家,更多的是从现实的状况结合艺术语言来思考。对于我们,这个边界会更广阔,然后“成功”会更难。

徐文瑞:“成功”是艺术家寻找的一个方向,这也会涉及到美国的艺术圈,他们是否能够逐渐地解开所谓的“中国结”——不再用后殖民的架构来看代中国的艺术家。美国的论述圈能不能开始去探讨新的艺术和形态?

据我的观察,在欧洲的整个论述圈里,比美国的复杂细腻,当然两边的重复性也很高。越来越多的策展人和评论家们的架构和展览的论述,也会开始注意到当代艺术家们在创作的内容里面,直接揉合两边生活的人文状态,呈现出来的往往是一个普遍性、全球性的政治文化生态的新反省。

对于中国当代艺术圈,有一些很明显限制。艺评家或策展人看中国当代艺术家作品的时候,往往还很难超脱后殖民的论述或中国特有现象、中国自己的现代化这样一个论述方式。而我在你的作品里面看到的是一个更新的角度,作为一个国际艺术家,一个你可以掌握的立场、生活的位置,在全球化政治存在下的位置,可以在你的作品中呈现出来。这个是我看到的比较异样的一个地方。

林一林:对,我作为这种类型的艺术家,这种困惑就是它本身存在的价值吧。因为这种少数人的困惑也许是代表着以后一个集体性事情的发生,一个征兆。可能它的答案不是在今天,也许在以后

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。