我和父亲的关系就像君臣一样,在他面前我永远不敢说“不”字。他跟我说话的时候总是:“你不能做什么,你应该做什么。”用一种非常严厉的语言或高高在上的方式想控制我,我一直在想怎么获得自由,当发生不同意见的时候,我会用不说话来回答,我心里头一直是惧怕他的。

97年我有机会去德国做展览,那是我第一次长时间离开家。那时我不会德语,英语也不行,在德国柏林每天总在想怎么去交流。当你沉默的时候就会有更多的时间看看自身,我想我30了也没有三十而立,所以之前做了一件作品叫《三十不立》。

《抚摸父亲》刚开始时他在抽烟,大部分时间我都是抚摸他心脏的部位,后来他把外面的夹克脱掉了,又把衬衫脱掉了,穿着背心,最后光着膀子。我没看见过父亲在我面前脱光膀子的,我感觉到他能感觉到我的手,我当时非常感动。

我们在做完这个作品之后没有进行过任何的交谈,但关于这件作品,我们之间的关系发生了非常大的转变,比如他跟我说话就已经不再用“你不能做什么了”、“你应该做什么了”,而是说:“我建议你做什么”或者“你有你的想法,你可以按照你的想法做,但是我有不同的意见,我有我的看法,你也可以听,也可以不听,因为你长大了。”

我们后来的交谈特别多。感谢艺术它给了我一个机会,改善了我和我父亲之间的关系,我和父亲之间存在着爱但也存在很深的代沟。我用艺术的方式在代沟上架起一座桥,进行交流。后来我们又合作了特别多的作品,比如《父子太庙》、《父子照镜子》等,而此前是不可能的。

▲ 第一次抚摸父亲

2002年我父亲突然去世,对我来讲是刻骨铭心的痛苦。从他去世的那一刻起,我才真正敢用我的手去抚摸他,在他遗体告别之前我又做了第二次的抚摸,那时他已经是冰凉,我想他这辈子也没有感受到我温暖的手去抚摸他,所以第二次的《抚摸父亲》也是刻骨铭心的。

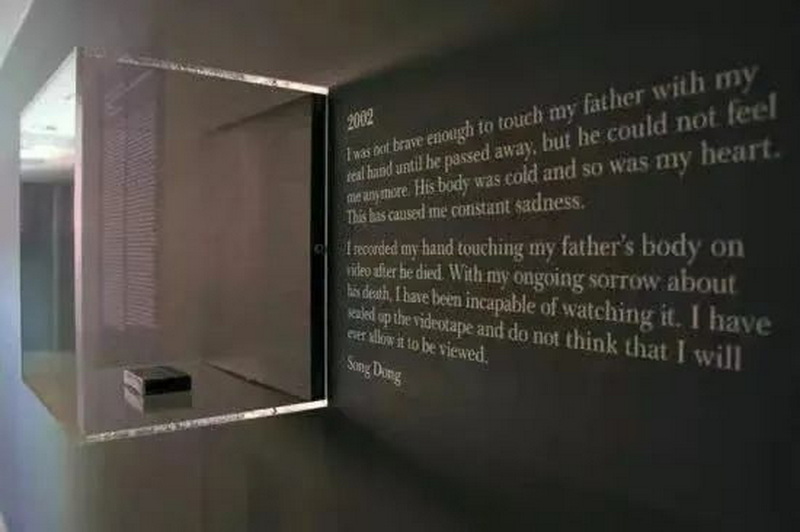

在遗体告别的时候,我想如果再不抚摸他就没有机会了,所以第二次用录像记录。录完了我从来没看过,因为无法面对他的影像,每次都极其难过,包括他原来的照片我都看不了。所以第二次的《抚摸父亲》录像一直保持在录像带中,直到2011年才有了第一次的展出。

▲ 第二次抚摸父亲的录像带

2002年时我还想能否再去抚摸父亲,用艺术的方法把他的影像映在水里边,用我的手抚摸水面反射他的影像,当手触摸到影像时他的形象就会消失,当手离开水面时他的形象就会回来,我想去抚摸他但是永远也抚摸不到,这就是第三次的抚摸父亲。第一次呈现抚摸父亲三部曲,展出的是两张图片;第二次抚摸父亲的展览是录像带,我最后决定永远不看影像,因为无法面对,所以用胶粘起来。第三个是抚摸父亲告别的影像。

“抚摸父亲”用三部曲的方式来呈现,提到了关于新媒体这样的一个话题,什么是新的媒体?当你原来没有去使用过它,再用这样的方式进入到你的艺术当中可能就是新的。录像、网络、科技新媒体,只要是你想用贴切的语言使用和表达时,这个媒体就是可行的。比如第三次的抚摸父亲我是用水这样一个传统的媒体去反射,当它静止的时候会形成一个镜面,实际上是非常传统的媒体,但这样的方式能够表达我跟我父亲之间的关系,而他去成为作品的时候又能够传递出来,传递一个复杂又带有情感的意义。

我很尊敬我的父亲,但同时也总感到我们中间有一个深深的代沟,有一种既爱戴也疏远的感觉。我开始有了一种不断增强的愿望,就是要跨过这道界线,克服这种生疏,用自己的手去触摸父亲。但是在我们的生活中,一个男的去触摸另一个男的是不太习惯的。怎么才能解决这个问题呢?最后我通过录像这种艺术形式找到了一个办法——其实长久以来我对于录像的潜力就非常有兴趣。

录像的形象既是真实的又是虚幻的。把它投放在一个人或者一个东西上面,这种形象好像在触摸了这个人或东西。录像的这个性质启发了我,使我做了这个艺术实验。

▲ 宋冬给父亲讲艺术创作

抚摸父亲三部曲可以看作是宋冬和父亲之间走向和解并最终告别的一个过程,艺术家试图通过新媒体艺术的形式来解决一个现实存在的问题,物理意义上的行为打破了固化的关系,显然这场互动是有效的。

如果说永恒真的存在的话,那告别就是一场永恒的仪式。发生或失去都是一瞬的事,存在的是记忆和怀念。在某个时刻,突然想起记忆里的画面,某天夜里,突然梦到的场景。当想念涌现,即是永恒。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。

![[深圳]“WOW”国际现场艺术——大梅沙计划](attachment/181128/ac1cbbb762.jpg)