1. 您认为独立电影是什么?

王小鲁:独立电影一般指电影作者在充分可控的前提下完成的自我表达的电影。

中国独立电影的内涵其实一直在变化。从王小帅那一代到2000年后的DV一代,独立电影的所指略有不同。从传播的角度来说,它是在一些替代空间(alternative space)传播的电影;从美学角度来说,它有诸多美学倾向,包括实验性、纪实性冲动,而我在最近的一本书中将其概括为“郊区美学”;从政治身份来说,它主要是非龙标电影。但是最近两年,独立电影和龙标电影也产生了交界的模糊。所以要界定它,很复杂。从其目前的实际表现来看,我们既不能否认其政治性的存在,也要注重它们的美学贡献。但我仍认为:对于大多数独立电影来说,其政治表达的贡献大于美学贡献。也有两者结合得非常完美的电影,比如《铁西区》,它体现了独立电影的理想。

中国独立电影和国外不同,美国的独立电影一般指小成本电影,多数中国独立电影也具有小成本的特征,但是中国在小成本之外,更强调某种精神的独立性,也就是它和官方表达以及商业系统的距离。

曹恺:独立电影确切地说应该是“独立制片的电影”,“独立”首先是指一种制片方式和一个作品的制作方式,独立制片的影片包含更多的作者观点,所以它和好莱坞工业化生产的以愉悦大众为根本目的,取得商业成功的那种诉求的电影是有本质上的区别的。

中国的独立电影在发展中呈现出一些特征:首先是低成本制作,去商业化;然后是艺术创作样态的多样化,最初它为了追求真实,大量引用国外“直接电影”的拍摄方法。在很长的一段时间内,“直接电影”的概念成为中国独立纪录片美学上的原教旨。随着独立电影的进一步发展,如今更多的导演使用更多的样式,比如,像中央电视台“新闻调查采访式”的拍摄方法。也会采用某种录像艺术,“游街录像”的拍摄方法,在制作上自由性非常大。

国外的独立电影依托于小的独立制片公司来运作,一般会产生一些小成本电影,强调作品的学术性和艺术性,或者是强调电影语言本身,或者是强调电影在文学、哲学某个方向的独特的表达。中国不太一样,因为在上世纪八九十年代的电影制片厂和电视台都是国家机构,电影方面并没有一个个人表达的渠道。改革开放以后,这种旧的计划经济体制下的电影制片厂结构已经不符合人们对社会文化要求的需要,便出现了一些先知先觉的个人的电影创作者,比如,张元、王小帅、娄烨,所谓的第六代,他们逐步脱离这个体制,用一种完全个人的方式来进行创作,被称为是最早的独立电影,当时叫“地下电影”。追溯到独立电影的历史我们可以追溯到张元的《妈妈》。近10年以来,国家政策等方面把这块放宽了,出现了很多个人的文化影视公司,也申报、制作这些电影,像方励的劳雷影视公司、贾樟柯和周强的西河星汇公司等。

2. 谈谈您喜欢的几部独立电影?如何评判一部独立电影在艺术范畴中的价值?

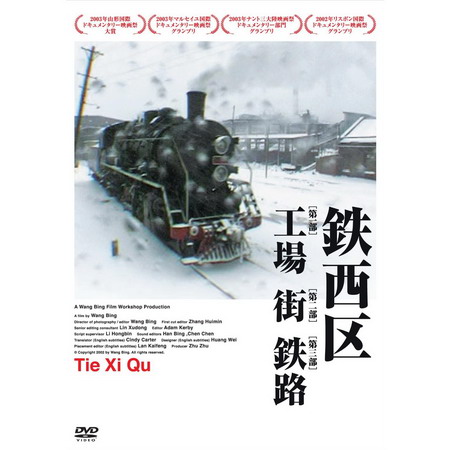

王小鲁:我喜欢的独立电影很多,比如王兵的《铁西区》、符新华的《八卦》、季丹的《旋转楼梯》……当然还有很多,无法一一列举。

由于独立电影超越于政治和资本的双重审查,所以它处于相当自由的位置。它可以做一些其他电影系统无法完成的事情。比如刘伽茵的《牛皮》在电影语言已经很完备的情况下,创造了电影的新词汇——特写长镜头。这是很了不起的事情。徐童的纪录片也有艺术创新,它把中国古代通俗文学的形式引入了进来,形成了独特的审美气氛。符新华的拍摄方法非常有意思,他的电影不是一次拍完,因为参与者都有自己的职业,只能利用周末的时间偶尔拍几场戏,就像古代文人绘画,五日画一山、十日画一水,形成了独特的节奏和质感。另外,他让身边的同事和一些职业相近的人来扮演电影中的角色,这种群众演员的使用是对于表演这一领域的开拓。像王宏伟这样的演员在电影中的出现,深化了电影的人文精神,改变了电影欣赏的惯例

评判一部独立电影在艺术范畴中的价值? 也许它应该具有冒犯性,也许它应该开启一场完全不同的对话,或者它应该带来一种不一样的刺激,以重新唤起人们对于生活的新鲜感与兴奋感。中国独立电影在很多时候做到了这一点。

曹恺:中国好的独立电影蛮多的,我从不同创作方法和形态上来谈两位导演的作品。徐童的《老唐头》,是他最成熟的影片,无论从制作方式、叙述方式,对素材的裁减、选择,已经达到了炉火纯青的程度,就他的剪辑技巧而言,已经完全超过了很多剧情片。影片剧情丝丝入扣,不知道的人会以为他是有剧本的,其实他是没有的,纪录片是不可能有剧本的,只有通过大量的拍摄、大量对素材的拥有,才能拥有更好的对素材的控制能力和裁减能力,这就体现了一个导演的功力和能力。

另外一个方向的影片像毛晨雨,他的影片《拥有》,是讲中国农民和土地之间关系的纪录片。这个纪录片我称之为“克鲁格[1]式的纪录片”,它具有非常强的实验性。已经不是像徐童提供给我们的经典的这种纪录片样式,他提供了一个非常具有个性化的样式。比如影片中运用的文字、图表,甚至是涉及很多采访、意象性的表达,还有老的视频素材的穿插和各种音乐元素,包括音效元素,已经做得非常后现代了。在某种意义上,有一些当代艺术的方法放到他的作品里,他的这种影片可以看作是经典纪录片和其他艺术样式的融合,我们可以称之为是一种实验纪录片。

艺术价值的评判标准就是多样化的自由表达和创作的前瞻性。其实说到底作为独立电影的作品看它好不好,就是看它在它自己的方向走得够不够远,越远越好。

纪录片《铁西区》2003年,导演:王兵

3. 评论界有一种声音是,中国的独立电影边缘化和奇观化,而忽视了主流人群的观照,您怎么看待?

王小鲁:这其实是一种常见的误解。我认为这种边缘化和奇观化包含着指责的成分。我觉得一部电影拍摄什么都可以,即使他一直拍摄所谓的边缘化题材,我都不认为有什么问题。但是受众对于主流这个概念的理解有着很大的分歧。如果说《铁路沿线》里的流浪少年和黄文海《梦游》里面的艺术家是边缘人群,那么《铁西区》里面的工人和周浩,《厚街》里面的打工者都不是边缘人群。他们其实是主流人群。

我觉得首先要定义什么是主流,如果是指干流,指大多数,那么在中国的文化环境里,这些数量最多的人恰恰是这些被称为边缘人和非主流的人群。其生存现实被看作奇观,那么就代表了一种不公正。事实上我们在某种意义上将强势人群称为主流人群,这其实是主流媒体遮蔽的原因。独立电影正是要去除这种遮蔽。

曹恺:这个判断相对比较轻率,他们只看到了独立电影的某一个方向。事实上现在独立电影反映的社会的面貌是非常丰富和多样化的,甚至深入到一些体制内部。有人曾经拍过一个电视台内部的事情,也有人拍过网络监控,直接拍的是内部系统,还有大量拍摄乡村生活、城市生活的,等等,表现对象的多样化几乎是无所不包、无所不含。

提出这样观点的人恰恰平时看主流的影视作品比较多,他认为真正的生活应该是那样的,而不是我们影片所呈现的社会生活,其实生活本来的样子应该是独立电影所呈现的。只是一些东西不符合国家弘扬的价值观,包括这种正能量的概念。当然弘扬正能量可以,但是正能量的对面是什么呢?肯定是负能量,它同样有价值。一个社会的存在要想达到平衡,必须是正负相抵,如果全部是正能量,这个社会是倾斜的,一个倾斜的社会是要被颠覆的。所以这些表达所谓负能量的东西同样存在着价值,只是我们要认识到它的价值。

4. 电影这个东西似乎离不开大众,日常生活中的普通人虽然物质温饱问题基本解决,但他们往往压力过大,精神焦虑、紧张,自囿在一个困境里孤独徘徊。这种精神的边缘与困境,独立电影的题材是否应该关注和渗入呢?

王小鲁:独立电影的拍摄与作者的经验有关。我觉得你这里说的主流人群,应该是指中产阶级。年轻的独立电影作者对于中产阶级的生活,一般并不特别熟悉。他们去表达自己熟悉的领域,我认为这是很自然的事情。

中产阶级的困境,还是中产阶级去表达。事实上我们的院线电影里面都在表达这个领域。中国电影在2010年之后,形成了一种“新都市电影”的潮流,他们在院线系统内对你所说的这个题材范围进行表达。当然也因为院线系统本身的限制,使其深刻性受到了损失。

曹恺:这个问题提得比较具体,精神困境的问题跟社会发展是有关系的,社会发展城市化、都市化程度越高,知识结构、知识水准越高,越容易出现对自身的怀疑,对自己很多问题的重新认识,不满足于原来的一些定论,希望得到一些重新的认识、重新的回答,这个时候就会出现更多的人类精神上的困扰和困惑。

这个其实最早来自于西方社会,中国原来温饱还没有解决的时候,哪来谈精神性,虽然一直存在的,但是没有办法被凸显。对于中国来讲,一个大的社会突变性的发展,也就刚刚二三十年,精神性问题还只是一个刚刚出现的问题,还远远没有成为一个广泛性的社会话题。整个社会矛盾的焦点是一个社会变革和社会体制变革带来的问题和影响,所以,电影上一些更加深入到个体或者小的群体性内部精神观照的表达比较少。

5. 中国的独立电影导演的身份来源复杂,门槛较低,有一些“草根”没有接受过专业训练也拍起了独立电影,那么电影的质量和责任如何得到更好的保证呢?

王小鲁:独立电影的美学问题一直是一个值得讨论的问题。我接触过一些国外的学者和策展人,他们更多是从人类学、传播学和社会学角度来研究中国的独立电影,没有一个是从美学角度来研究的。私下里他们会说,这些独立电影大多数都没有真正掌握拍摄的专业技巧,并不太具有艺术的价值。我并不完全认同他们的观点。因为他们观看中国独立电影,过于依赖于一种偶然性。只是有一些电影不专业,但你不能说《鸡蛋与石头》的黄骥不专业,也不能说拍摄了《北京的风很大》以及《诗人出差了》的雎安奇不专业。

当然,相当一部分作品的确是存在你说的这个问题。我新书提出的“郊区美学”这个概念,一方面指他们多在郊区居住,并且拍摄的对象也是郊区或者农村到城市过渡的地方;另外也指他们的作品,从传统美学观念来看,很多处于半成品状态。但是我观看这种半成品的作品,为何一样产生兴奋和愉悦?因为这里面仍然有一种美学,不仅仅是社会对抗带给我的兴奋。没有受过专业训练的人拿起摄像机拍摄那些不习惯被摄像机拍摄的人群,里面产生了非常生动的对话关系。

但是我认为独立电影导演应该具有更多的文化自觉性和电影控制力,这就像我们每个人也必须要成长要努力一样。

曹恺:独立电影尤其是纪录片,它的制作门槛确实降得很低。基本上人人都可以成为一个独立电影导演,但是如何在这个领域做到足够地专业化,跟每个人自身阅历和自身修养有关系。跨界过来的作者遇到制作上的一些问题,相对来说比较容易解决。打个比喻,两三万元钱的一个摄像机,外加一台苹果电脑一万多元,五万元钱以内,一个个人工作室就可以建起来,成本很低,而且成本的自动化和便捷化和原来不可同日而语。所有的技术都在往下走,所以最后决定一个影片的成败,已不是一个技术问题,而是一个观念问题,包括你对美学语言的把控能力。

正因为这些跨界人的介入带来了不同的知识背景和很直接的本能的一个语言表述方式,反而打破了原来我们所必须要遵循的东西,完全给予它一些颠覆和创新,他们的介入在某种方面有歪打正着的意思。

6. 在中国拍独立电影“没有技术支持,没有拍摄经费,没有播出平台”,是什么力量让独立电影人多年来在坚持?

王小鲁:对于这种问题,这些年我们讨论得特别多。整体来看,独立电影创作的冲动,主要来自于本能。大多数人最早来源于一种表达的冲动、一种现实感。

我觉得他们的创作改变了很多东西,虽然是局部的,但局部的也很重要,不以善小而不为。何况互联网会将这一切放大,辐射到社会的各个层面。

还比如独立电影改变了很多知识分子的现实判断。有的大学教师在教学中经常使用这些影像,这个影响看起来范围不广,但却是有深度的。

独立电影可以修正我们的历史记忆,可以改变我们的知识结构。可能更重要的是:它让很多人观看之后,觉得一切与他那么接近,于是培养了“你能做我也能做”的电影创作冲动。“电影民主化”是上世纪70年代末的电影人提出来的观念,但是直到今天才得到大面积的落实。

曹恺:首先是认同它的价值观。为什么我们跟栗宪庭老师是非常好的合作关系,根本还是价值观的趋同,包括我看到独立电影表达的东西,和一些导演之间的交谈都有一个价值观趋同的问题。我们在社会现实中希望找到很多跟我们相同的东西,慢慢有一个彼此吸引的社群,这个社群成立以后会有各种不同的分工,有的是创作者,有的是批评者,有的是传播者,有的是组织者,等等,大家也就不自觉地扮演了各种不同的角色。一个事物的惯性也是强大的,我们在不知不觉当中好像成为这个历史的一部分,“时势造英雄,英雄造时势”,其实是相互的作用力。当然我们也不是英雄,只是一些普通人。当你被裹到一个电影历史发展的大潮当中,你也自动地成为当中的一个部分。

7. 前些年,艺术院线在中国的北京、上海有尝试,但是没能坚持下来,您如何看待中国艺术院线的成立和发展?请您再谈谈国外的商业、艺术院线的情况。

王小鲁:所谓“艺术电影”,往往强调作者的独立性,表达的坦诚性、完整性和彻底性,这样就容易接触到禁忌,就容易变成“地下电影”,也就是当下的非龙标独立电影。所以中国艺术院线的问题不仅仅在于商业可行性,其最根本的原因在于开放性上。

艺术院线是必需的产业环节,电影作为工业必须有这样一个工业结构,有商业娱乐片,有满足小众的所谓艺术影片。中国艺术院线的尝试,最早是谢飞和郑洞天在上海做过实验,但以失败告终,一个原因是片源不足。如果说中国的艺术电影资源不足,可以到国外引进,但是我们几乎不曾见到国外引进的艺术影片,可能由于引进的名额有限,有引进资质的公司当然热衷引进娱乐大片了。所以我们难以在电影院见到国外艺术片。电影资料馆由于其学术性质,可以以学术交流的名义放映国外的艺术电影。

最近两年尝试相对成功的是北京当代MOMA的百老汇,还有就是电影资料馆的学术放映厅。百老汇名声在外,其实经营上颇有苦衷,因为不能放映非龙标电影。但是龙标艺术片的数量和吸引力,其实目前还不足以支撑这个艺术影院。

国外的艺术院线比如美国,只放映艺术电影,不放映大片。当然欧洲很多地方本身对于娱乐大片就没有中国人这般的狂热。台湾的电影院的细化也很值得借鉴,我在台湾待过一段时间,在一些边远的二轮影院里,竟然可以看到国外的艺术影片,他们的放映系统相对成熟。

曹恺:中国的艺术院线和国外是不一样的, 国外的艺术院线条件比较成熟.

第一,艺术院线是针对一些高端的观影人群,包括他的文化修养、学历是达到一定层次的,他们除了娱乐之外还希望得到更多、更丰富的精神层面上的满足。中国目前虽然有这样的人群存在,甚至这样的人群是在一个逐步扩展的过程当中,但是还远远没有达到国外几十年、上百年这样一种成熟的、稳定的文化群体的社会形态。

第二,这跟一些国家的政策是有关系的。国外的很多艺术院线得到政府扶持的,政府有大量补贴,这和弘扬的价值观有关系。比如,欧洲为什么艺术影院这么多?原因之一是对欧洲文化的一种自我的保护,就是要抵制好莱坞,好莱坞在欧洲也是一个巨大的敌人。

第三,艺术影院还可以得到一些民间文化基金会的支持, 国外的基金会有很成熟的民间的基金会系统.

稳定的观影人群,意味着票房、国家的支持、民间基金的支持,有这三方面的支持,是国外艺术院线能够形成一个良性循环的基础。还有一个文化习惯的问题,比如我去奥地利萨尔斯堡一个老的艺术电影院、瑞士伯尔尼的一个艺术电影院,在那里也策划过英国独立电影周的放映活动,这些老的电影院都已经有传统,形成了一个传统、一个文化习惯,已经是一个文化景观了。

中国还在一个成长的过程当中,第一个观众我们是可以的,在一个增长过程中,其实来自于政府的关照,来自于民间基金会的支持,这两点中国都不存在,艺术院线存在确实很困难。

8. 您认为电影是什么?中国的独立电影需要什么样的条件才能更好地成长?

王小鲁:电影的历史很短,其内涵并不稳定,这是一个机遇,电影人可以从中进行新的探索,一起参与塑造电影的新定义。好莱坞说电影是梦,使无法满足的欲望在这里获得虚拟性满足;法国曾经有人说电影是现实的完整保存,或者是现实的渐进线;有人说电影是宣传;有人说电影是锤子;有人说电影是镜子;有人说电影是每秒24格的谎言;但也有人说电影是罪证的记录,是真实的历史发现;有人说电影是媒体。这都有道理。

中国独立电影若要更好地发展,需要更开放的外部环境,需要更加深厚的内部环境,也就是说需要更多有思想力又有行动力的独立电影人。

曹恺:我觉得电影对我们来讲就是艺术表达的方式,每个搞艺术的人总要借助于某种方式,把自己的想法表达出来,电影也是一种。

中国独立电影是跟整个社会永远紧密捆绑在一起的,社会如果能够进入一个良性发展时期,独立电影也会好起来。当然从相互作用上来看,这也是独立电影这么关注社会现实的一个根本原因。

王小鲁,中国独立电影的研究者、批评家。

曹恺,独立策展人,自2003年始,组织了历届“中国独立影像年度展”(CIFF)

注释:

[1] 克鲁格(Alexander Kluge)是 “新德国电影”的灵魂代表人物,影片批评联邦德国现实社会,对各种政治思考和反省,倡导思想自由。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。