任何艺术手段的发明之初都是一团迷雾,任何艺术分类的边界也都等待着后来者去打破。因而有关艺术概念的分类与定义问题,始终是一个难题。解决这个难题只能重新进入历史现场,并在思想史的角度不断从时代中获得回声,才能让这团迷雾在阳光下稍稍褪却。

“凤凰艺术”特约撰稿人张未在本系列小史文章中,试图从同一历史时期开始的“杜尚主义”与“构成主义”两条道路及其进展中,分析装置艺术的观念演化及其社会思想语境。从法国与俄国的诞生两种相反相承的艺术创作思想,如何经历了彻底的自我背反,如何在共产主义思想中发展到极端,如何在美国经历了衰退,又在先锋剧场中被重新激活,并最终稳固为70年代以来稳定的创作思路;这些方法与道路在当代面临着哪些问题或陷阱,如何克服现成与保守而重新回到活力的源头,都是我们试图通过历史梳理来进行研讨的问题。

▲ 三星在纽约的艺术与技术跨界体验空间

▲ 白南准(Nam June Paik),《包裹世界(wrap around world)》,1988

在1988年汉城奥运会盛大开幕,一件名为《包裹世界》的录像装置让世界为之叹服。应邀制造这件装置的,是被誉为“录像艺术之父”美籍韩裔艺术白南准。他在电子工程师李正成的帮助下耗费一个月时间,用1003个电视显示器,一条卫星线路,组装成一个20米高的“通天”巨型电视塔。英国摇滚乐手大卫·鲍伊(David Bowie)与其他国际艺术家和音乐家在装置上共同亮相,利用其闪烁不定的画面,以视觉轰炸的方式让整个世界为之惊叹。

这件装置的“震惊效果”显示出了电子技术对装置的更新——巨型体量的电视联网、卫星直播、画面特殊酷炫效果、配合娱乐明星的摇滚视听、场外互相配合的海量实时摄像设备,以及镜头前主播、报道、演出、观看、嬉闹的所有人,统统在这件作品中被装配在一起。

早在1977年,在第六届卡塞尔文献展上,白南准实施了他的卫星技术计划。他同约瑟夫·博伊斯(Joseph Beuys)、道格拉斯·戴维斯(Douglas Davis)共同合作了一个现场直播的电视广播。之后的卫星直播作品还包括1984年的《早安,奥威尔先生》,1986年的《再见吉卜林,1986》等。

如果说塔特林未建成的《第三国际纪念塔》几乎成为第二次工业革命的核心装置,那么白南准的《包裹世界》就是第三次工业革命的彻底展示。装置艺术的最大威力在这件作品中被彻底发挥出来了。

录像艺术如果只是在屏幕内部建立了一个在它处的空间,那么录像装置则是将这些空间都一一装置起来。卫星网络,让装置的装配能力超乎想象;娱乐工业与摇滚则配合电子图像形成了彻底的视听鸿爪;直播则意味着每个看似独立的空间在这件装置中组成了一个“新的世界”;所有演出、视频、新闻,乃至这个世界上最大的娱乐事件“奥运会”都在这件装置中变成一串串具有时间流动的图像。高塔的空间感,隐喻了技术世界的神圣,隐喻了世界中的每个人的激情与图像构成了一座巴别塔。身处镜头前的每一个明星、每个主播、每一个人事实上被这件装置消解了,都在这个新机器中成为奋力搏命的代码。而韩国因奥运会之后推进民主化、为光州事件正名等政治事件则更是为这件作品投上了一层神话。

或许可以这样认为,今天的互联网智能手机只是这件装置的微缩版与民主版。人人都可以使用这样的机器来作为自己“生活的器官”,但同时也却很难再会有如此巨型的装置,代表着整个时代的技术的巅峰。

空间焦虑制造了新革命,而新技术制造了新空间、新市场与新劳动。人与装置的关系,不再是杜尚时期器官投射中人体成为机器的隐喻,也不再是包豪斯时期人体控制机器的剧场实验,更不是70年代的人逃离机器的边缘革命,而是用拥抱新机器,来拥抱一个新的人类。

新技术制造的新空间

持续至今的空间焦虑并不是一场意外,而是第三次工业革命的自动工业与虚拟经济屡次自我发展的结果——新技术的发明需要被新视觉所应用,新商业需要在新感受中将欲望翻新。艺术进步只是技术进步的一个幻象,是艺术家们不情愿却又不得不接受的改变。而艺术中那些永恒的感受、永恒的精神与永恒的人性,只是每每透过技术幻化而生,从未有过实质的变化。

与70年代寻找边缘空间的做法不同,80年代的艺术家们更加擅长使用新技术来“创造”空间。录像艺术对屏幕内空间的重组、电视选秀的波普行为、电子屏幕的点阵游戏、大地艺术与城市空间中的迷宫游戏,都试图在社会空间之外,制造一系列“新空间”——既然60年代占领旧空间的学生运动失败了,既然所有边缘人群都在70年代后的“福利社会”与经济当先的口号下被无限拖延下去,那何不如为自己创造一套新的空间。

于是,各种“新空间”与“空间大战”诞生了。从实际的社会实践上讲,技术朋克潮流、自由软件运动、电子游戏的发明,乃至互联网诞生的那一刻,都是人们为了让自己不成为工业齿轮上的一个原件、让自己能够逃离全面政治化的意识形态铁板所作出的努力。以“新空间”为名的艺术行为开始大行其道,以空间生产为名的经济行为也开始在两个社会阵营的眉来眼去中被默许。

新空间,意味着这种空间所维系的基础技术、社会关系及其运行规则都与之前的空间不同。因为即使是在各种亚文化的边缘空间中,其基本权力结构与社会关系还是比较接近的。但技术重新定义的是人,由人的感知、经验、学习的变化,各种亚文化的结构也开始发生变化。

也就是说,早期录像艺术虽然具有一定雕塑感与装置感,但这一时期的录像艺术大都不是为了生产空间而出现的——电影理论家巴赞在很早之前就认为电影内部是另一个空间,录像艺术家也自然不会不知道。

但80年代的录像装置,则更多的从录像艺术的本体思考出发,从现场空间的角度来重构录像的价值。

白南准的录像装置,虽然经常如雕塑般拼装了一些现场形象,但事实上他也一直拥有着空间化的思考,只是这种思考在70年代更多的与剧场的感受相连,而80年代则开始成为对整个空间与环境的装配。他的《电视佛》系列等等早期装置可以视为一种剧场表演的延伸——一尊佛像在看着电视中的自己。而《包裹世界》之后的《电视花园(TV garden)》、《启示录森林Forest of Revelation 》系列,则不仅制造了新的空间感受,也同时将剧场的装配方法同时融合在一起。

▲ 白南准,电视花园(TV garden)

▲ 白南准,启示录森林(Forest of Revelation),1990

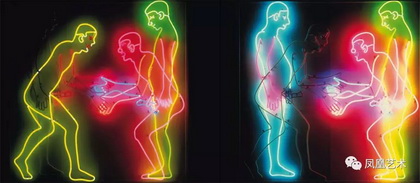

布鲁斯·瑙曼(Bruce Nauman)则始终是装置艺术十分典型的新媒介实验者,也同时是用装置来丰富观念艺术,让观念在空间与装置所营造的戏剧化效果中得到体现的艺术家。他早期的《绿光走廊》用光与墙壁的叠加所制造的“狭窄空间”,一方面是对极简主义与装置关系的回应,另一方面则暗示了那种“边缘空间”在压抑与奇幻中逐渐成为“新空间”的感受。尔后,瑙曼的霓虹灯装置,则增强了装置艺术与观念之间的关系,让装置艺术本身具有了言说性与叙事性。这种叙事性的言说,并非由录像屏幕的“内空间”完成的,而是由荒诞、暴力与刺眼的观念来完成,由观众在展厅中的游走过程,最终完成了观念的叙事。

▲ 布鲁斯·瑙曼,《绿光走廊》(1970)

▲ 瑙曼的霓虹灯系列作品,《100个生与死》等

这一类使用新媒介的装置艺术还有很多,譬如加里·希尔(Gary Hill)的录像装置。又譬如建筑师罗贝1984年的《录像走廊》用灯光把长方形的墙壁变成类似电视屏幕的发光体等。

▲ 加里·希尔(Gary Hill)的录像装置

事实上这些作品完成的是空间的装配,指向的则是新空间、新消费的诞生。今天被人津津乐道的装置中的各种技术,事实上在上个世纪70年代就已经打下了基础,并在90年代都已经成功实现。技术进步的欢呼其实从未停止过,只是由于如今技术的成熟度已经很高,大量的技术应用方才出现。人们的生活受惠于这些应用,才会让人感到生活在新世纪后出现了翻天覆地的变化。80年代盛行的新自由主义也并非只是是资本主义再次全球化问题,而是新技术在全球散播的必然结果。

这就好比摄影的发明,在不断进化之后诞生了电影工业,并最终将第二次工业革命的所有发明都装载到自己的生产线中,凭一种艺术完成了对所有生产要素的整合。

装置艺术也拥有这样的能力,只是这个媒介的方法论诞生尚早,仅仅在70年代才彻底被人们接受,其技术发展的逻辑尚未展开——真正展开的那一刻,就如同曾经的电影,在舍弃了摄影相框,在一个又一个黑暗的空间中,用可复制的展示机制,制造了革命热情、制造了娱乐工业、制造了大众消费。

新空间、新地区所制造的符号化装置

与此同时,新身份的制造也并没有停止。大规模的技术应用,以“新生产力”的口号摧枯拉朽的开始了新一轮的全球化。金融资本也开始应用这些技术,完成了“虚拟化”与全球信息联网。空间制造者们与虚拟建筑师们也完成了自己的资本化转型——新空间的诞生,意味着“新经济模式”的诞生,也意味着旧资本可以随着再一次的全球化席卷世界。

新自由主义于是裹挟着经济的快速发展,与令政治家眩晕的技术视觉,将金融资本的大潮冲击到世界的每个角落。苏联的共产主义堤坝于是在一片对技术高科技生活的向往中彻底崩溃。中国也同时在70年代无数的科幻小说、科幻电影,与80年代的电子产品与曼妙歌声中,开启了它的“第二次技术启蒙”——前一次则是100多年前的洋务运动。

经济的热潮则超越了美国与欧洲,开始逐渐发现了新的国家的文化身份。因此装置开始带着更多的文化符号进入英语世界——上述的韩国籍的白南准可以视为“东方文化符号”的其中一例。而日本的“物派装置”则比白南准的新媒体装置更具有“东方特点”。

▲ 関根伸夫在1970年的威尼斯双年展上展出了“空相(phase of emptiness)"

▲ 李禹煥的物派装置艺术

装置的文化属性,因此在女性主义等身份符号之后,开始进入到了以材质为象征、以文化叙事为符号的装置作品序列。1989年4月,由让-于贝尔·马尔丹(Jean-Hubert Martin)策划的在蓬皮杜艺术中心与维莱特大厅联合举办的《大地魔术师》展览,就汇集了曾被认为是“第三世界”的国家的、各种带着文化符号性质的装置作品——中国艺术家正是通过这个展览,用自己具有强烈符号身份的装置作品,开始在国际艺术界崭露头角。

符号化的装置作品,与我们之前所谈到的身份内爆后的装置一样,社群聚集作用大过于空间生成作用。但这些符号如果不是简单的视觉符号,而是将材料视为符号,就会更具有价值。不是如雕塑般改变材料属性而诞生意义,而是由对材料的装配所诞生的新意义,才是这些带着文化属性的装置对装置艺术最大的贡献。

新消费、新市场所制造的展示焦虑

国家与城市内部“边缘空间”的改造从70年代一直都在持续,而因此原本是具有环保意义、改造意义的装置作品,都具有逐渐开始具有了“社会改造”与“艺术展示”的双重功能。如大卫·艾尔兰德从1983年起自己动手将贫民区的一栋19世纪的破旧楼房修复,并把这栋楼作为他的装置艺术基地,创作和展出了不少装置作品。现在,这栋楼房已成为旧金山卡帕街装置艺术中心(500 capp street)的一部分。1986年至今,艺术家泰里·盖汤把底特律黑人区整条街上的废弃房屋都改造成一件名为《海德尔北格装置》的作品,而如今已经变成了一件持续的文化旅游地。

▲ 旧金山卡帕街装置艺术中心“大卫·艾尔兰德之家”(500 capp street)

大量以“社会改造”的革命名义,而进行“空间改造”的艺术生产,在各种展示焦虑中开始在当代艺术界大行其道。

事实上,虚拟空间与新空间的诞生是为了解决焦虑,而这正是经济增长所乐于见到的——解决焦虑,意味着人们可以为此埋单。空间作为一种文化旅游,用装置对空间进行生产就是对消费进行生产;作为虚拟经济的金融全球化、全球流动的移民身份,则带来了新文化与新市场的刺激,让装置驾着国际展览的马车,进入到新商业模式。

新市场与身份内爆一起,形成了一种泛世界范围内的“符号化装置”的出现,也同时让装置成为了一种“新技术的剧场”,让人们在技术的震惊之后,打开自己的钱包与大门。

空间焦虑催生了展示焦虑,对自己的“空间是否足够有魅力”而焦虑,也对空间是“临时”还是“永久”的焦虑。

临时性,是装置为何会在70年代被描述为“先锋”的要素之一。装置与雕塑最大的不同并不在于展示之前,而是在于展示之后——雕塑展示完毕仍是雕塑,而装置在曲终人散之后则很难讲是不是一堆垃圾。因此“临时性”让装置艺术无法依赖商业画廊的运作规律,无法按照一般商品那样被买卖,也无法被美术馆简单的收藏。

但临时性意味着空间的玩法是无限增加的。一个空间可以用录像装置将其他空间组装进来,也可以在不同的剧场效果中无限增加自己的意义——这是展示经济、体验经济所需要的。任何实体的物质,都在阻碍着虚拟经济运动的脚步。哈罗德·泽曼在《当态度变成形式》的前言中,所描述的“三角桎梏”就这样被装置技术的自我发展而打断了。

仅从材料的临时性上说,60年代保罗·泰克的那些易腐烂的装置作品、乳胶和蜡制的雕塑都是在用“生命的短暂”来警醒世人;而即使是在80年代,崇尚“非物质”的观念艺术与先锋艺术实验者们,也都将临时性视为艺术家从商业资本运作机制中撕裂出来的手段。装置艺术也就自然以高成本、大制作,且难以买卖,在70年代成为“以反市场来反对资本主义”的艺术家们最为喜爱的工作方法。

▲ 保罗泰克的作品

因此,装置艺术的大规模发展,是伴随着80年代开始、90年代盛行的世界性的双年展文化与大型展示机制的不断成为当代艺术核心的。双年展,原本作为一种艺术家从画廊体系中逃离的方法,则在新世纪开始之后,越来越成为一种城市公共文化与地产增值的方法。因而,装置艺术也开始随着一种新形态的“虚拟经济”与“体验经济”的出现,逐渐脱离了自己的前卫地位。

新生产、新经济与新劳动

装置艺术这一特别门类的诞生,常常被理论家们描述为在布展文化中完成的,恰是从80年代这种“全面虚拟化”的“新空间逻辑”中阐发的。譬如,格罗伊斯在《装置的政治》一文中就从这个角度出发,描述了装置与策展人之间的关系。但这种关系事实上已经开始随着艺术家越来越成为“文化创意经济中的典型劳动者”而开始转变。空间焦虑,开始在这种状况下变成了一种“空间经济生产的焦虑”。

第三条道路的文化政策正是在这种状况下提出的。它来自于英国社会学家吉登斯的著作《第三条道路:社会民主主义的复兴》,文中吉登斯在口号上试图勾兑民主社会主义者与自由主义者的融合——将二者融合为一种名为“社会民主主义”的政治。但这并不重要,因为吉登斯自己已经否定了这种政治倾向。

重要的是,“副产品”反而发挥了巨大力量——他认为新的政治是由于新技术改变了民主结构,改变了社会发展的方式,知识资本、文化创意都成为推动生产的基本方式。尔后布莱尔、克林顿以及欧洲各地政府,都将“创造力”描述推动社会经济的根本力量——不是科学、不是文化、不是技术,而是科学的统筹应用、文化的体验与感受、技术的产品应用。

人们总在是担心自己的商业空间是否不够新奇,担心自己的虚拟个人空间是否不够有创意。而艺术家们却夹在“革命者”与“劳动者”之间——总是在担心自己不够革命的同时,担心自己的劳动价值不能得到市场的伸张。

因此,之前的空间焦虑只是人们从一种生活方式中脱离出来的方法,而在这种政策之下,空间焦虑变成了一种“经济政策的必要条件”——创意经济告诉人们,无创意,不能活。而“文化资本”这种概念在法国社会学家布尔迪厄口中,还是一种维系了知识权力的、用于在微观环境下制造权力控制的、需要被批判的概念,到了90年代则出现在英国工党的竞选文案中,成为这个社会发展的必要选项。

一切都与冷战的结束有很大关系。原本在冷战中你死我活的斗争与内部空间争夺的政治行动,在冷战结束之后迅速“去战争化”,将政治中的战争状态,改变为一种“经济政治学”。和平与发展,既是联合国的口号,也同时是一次将传统政治概念“在和平的口号下一切用于发展”的自我更新手段。

但是反过来说,诗人奥登在30年代批判西班牙弗朗哥独裁时,曾经警惕地指出过,艺术家不适于将自己的艺术行动释放到社会领域内,因为他要对他的作品彻底的独裁,才能创作出最好的作品;而一个社会如果要成为最好的艺术品,则会是一场所有人的灾难。

70年代的装置艺术,带有着强烈的社会批判性,但与此同时,艺术家却并未给整个社会带来更好的政治解决方案——这既不是艺术家的责任,也不是艺术家的工作方式。当然,这种带有明显政治倾向性的作品,也恰恰由于它是从剧场实验发展而来,具有很强的参与性,因此它只是“有限的参与”,只对那些参与装置空间的人起作用,而并不会对整个社会起作用。这种实验性的工作,既有必要,也同时有趣味。

所以,这种“有限的参与”原本在社会的各种废旧空间、边缘空间中具有自己巨大的影响力,而到了更广阔、传播性更强的虚拟空间、乃至政治政策下的商业空间中,这种影响力就大大被削弱了。装置艺术的革命性,不只是找不到自己目标而无法继续先锋,还同时由于它天然的媒介属性,让自己只能在“非正常的狭窄空间”中才能具有革命性。而当它真的直面商业、直面政治的时候,自身的批判性来的还不如一句口号更加有力。

▲ 巴西艺术家梅瑞雷斯(CildoMeireles) 作品Red Shift (1984)对当时巴西贫富差距日益增大的经济政治进行了批判

▲ 梅瑞雷斯(Cildo Meireles) 在卡塞尔文献展上的《消失的元素》(Disappearing Element)(2002),用销售冰棒的方式,批判商品交易、警醒水资源与环境问题、并希望讨论艺术在商品化后的批判力度到底有多少?

虽然在80年代只有很少的几个艺术家愿意将自己的装置称为“商业行为”,但大量的装置已经从革命先锋的位置,逐渐在政治转向经济后被无奈的排挤。面对观念艺术的政治口号比装置的空间实践更“有效”的状况,装置艺术自身有限的参与与有限的空间就不得不让自己成为一种游戏,让每个参与者都身处这个游戏之中——体验经济对装置艺术的青睐也就不言而喻了。

这些由装置制造的虚拟空间或社会剧场等艺术行为,虽然被冠之以空间之名,但人的身体并没有发生位移。因此它实际上消耗的是人们的时间,而并没有让真实的社会空间发生形态上的变化——70年代证明了所有空间占领的努力根本无法在真实的空间中完成,于是可以,并且只能在“时间中生产”。互联网,正是这样作为一种“空间坍缩的装置”,正是用虚拟空间的方式最终占据了所有人的公共时间。而80年代盛行的录像装置,则将时间的问题重新装载回现场之中。

这种对时间的生产,才是装置最终能够让艺术品凝聚必要劳动价值,凝聚消费时间的核心能力。艺术家因此在这个意义上,才能够承担起创意经济为他们所赋予的“时代劳动者”的地位。

自90年代末直至新千年的时间里,装置艺术所要直面的还不仅仅是“以经济发展代政治革命”的社会现实,它还需要直面新技术以“创意经济”的口号对它的媒介、视觉方法、展示机制进行全面的革新。

技术进步,改造的不再是人类的“自然属性”,而是将人类的“社会属性”都一并纳入到技术改造的洪流之中。

关于作者

张未,博士毕业于中国美术学院跨媒体学院,同济大学哲学系哲学硕士。从事中国当代文化研究、艺术评论、游戏学理论与艺术策展工作。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。