2024年8月24日,泰康美术馆将举办“中国录像艺术之父”、新媒体艺术家张培力个展“2011.4.27—长期”。展览由泰康美术馆艺术总监唐昕和泰康美术馆策展人胡昊共同策划,首次以身体、身份与个人经验为主题,通过绘画、录像、行为、装置、雕塑及综合材料等跨越多种媒介的30余件/组作品,辅以手稿和录像作品档案,系统梳理和展示艺术家1984年至今四十年蔚为大观的职业生涯和创作地图。展览持续至10月31日。

作为最具国际影响力的中国当代艺术家之一,张培力是“’85新潮”的代表人物、“85新空间”和“池社”的核心成员,也是第一位作品被MoMA收藏的中国录像艺术家,以及作品登上Artforum杂志封面的唯一中国艺术家。张培力的作品往往能够以其接近于生活本质的感染力打动观众,但深刻的思想性和批判性也潜藏其中。

展览标题“2011.4.27—长期”取自艺术家本人的身份证有效期,提示出展览关涉的是艺术家个体与系统遭遇时留下的种种印记及与之相关的反思。和张培力以往的展览不同,“2011.4.27—长期”尝试打破线性的时间顺序,注重将经典作品、新作和手稿档案并列呈现,在展厅中“编辑”出彼此有别又相互联系的七个板块。它们有时会以作品中直接的体感经验为引导,调动观众的共情;有时着墨于展示多件作品之间的秘密联系,发掘潜在的意义;有时则致力于塑造神圣的仪式空间,引发人们对生命和身体的沉思和想象。与此同时,张培力四十年来公开表达的“只言片语”也会零星浮现于展厅中,帮助观众更好地了解艺术家其人和他的创作。

2024年是张培力从浙江美术学院(今中国美术学院)毕业四十周年,也是他走上艺术家职业道路的四十周年。值此之际,泰康美术馆将与红砖美术馆联袂,分别于8月、10月在北京接力呈现艺术家不同阶段、不同主题的创作。

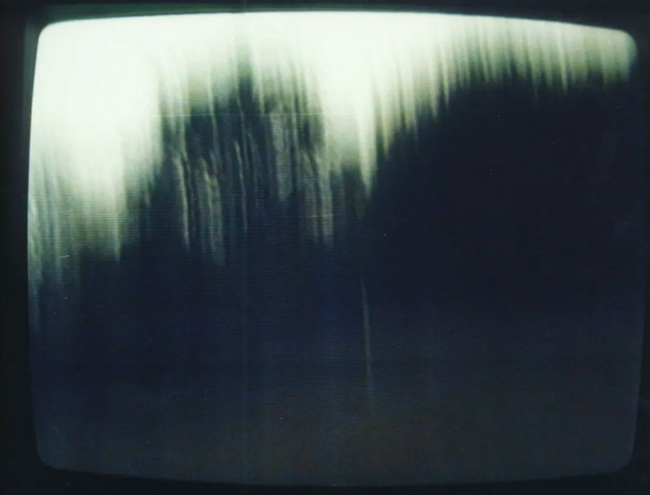

《30×30》记录了反复摔碎并粘合镜子的过程:张培力本人戴着橡胶手套,将一块30cm乘以30cm的镜子摔碎,用502胶水粘合,然后再摔碎,再粘合,如此重复,持续180分钟。《30×30》在1988年旨在为一年后“中国现代艺术展”遴选作品的“黄山会议”上首播。张培力原计划把所有观众锁在会议室里,直至《30×30》播完,但计划最终没有实施。在录像播放了几分钟后,就有不少观众表示不满,有些人甚至要求将录像直接快进到结尾。处在大踏步走入电视娱乐时代的大背景下,艺术家用《30×30》挑战了人们的期待和耐心,并且“收到了他想要的观众反应,他测试了他们对‘艺术’边界的理解”。正应了他本人的话——“为什么艺术偏偏例外?艺术命中注定就是提供娱乐吗?”

▲

张培力 《30x30》 1988 单频录像 32分钟9秒

张培力对于手套题材或是其背后隐藏的“卫生”主题的关注,离不开他父母从事医疗行业,以及他本人小时候生病经历的影响。据他回忆:“1986年开始画的那个手套,我想应该跟我从小的家庭生活环境有关系,刚好手套也是我妈妈放在那边打扫卫生用的。我父亲在医学院教人体解剖,母亲在妇产科医院接生孩子,他们身上总是带着一股很奇怪的味道,爸爸身上是一股福尔马林的味道,妈妈身上是一股消毒水的味道。”

▲

张培力 《X?》 1987 布面油画 99x79.5cm ©泰康收藏TAIKANG COLLECTION

“X?”系列原本计划包含100件“大同小异”的手套画,它们以一张拍摄医用乳胶手套正面各形态的黑白照片为蓝本,按照预设的程序,如不同的尺寸、色调、构图,张培力对它们进行复制式的临摹和依次排列。在艺术家的设想中,待“X?”系列完成后,观众也必须按一套严格的规则来观看。“X?”系列创作于1986年至1987年间,彼时的中国当代艺术界正处在“’85新潮”带来的狂热之中,但张培力却敏锐地注意到原本用来破除固有观念、锐意进取的当代艺术正在走向新一轮的程式化,于是他用消除了叙事和意义的一系列“零度绘画”来讽刺地回应这个现状。1990年代,张培力彻底放弃了绘画创作,成为中国新媒体艺术的先锋人物,而“X?”系列的数量也停留在100件的大约四分之一。

展览中的部分作品拼凑出了有关“身体”的大型考古现场。而艺术家所采用的科技手段,更是让我们对自我的凝视“穿透”可见的表面,使身体与身份缩写成为一串“数字化”的代码。正如张培力所言,“身份有几个方面,一方面是个人,每个个体都是有所不同的,从生理上讲,每个人的身体都是不重复的,就像密码一样。另外一个身份是由社会来界定的,一个人生下来,社会开始把你当成一份子,它既接纳了你,你也在整个社会中被管控。……个人的行为也只能在系统里得到运作的可能性,离开这个系统是没有办法生存的。”

▲

张培力 《密码》 2019 荧光颜料、纸、灯光装置、纸本 27x28cm 一套18页,灯光装置尺寸可变 ©泰康收藏TAIKANG COLLECTION

《密码》用荧光剂染料丝网印刷在纸上,展厅定时黑灯,数字就以绿色显现出来。但需要仔细近看,才能看到每个身份证的阿拉伯数字都由无数的微型数字组成。这些微型数字是艺术家进行高精内脏扫描时留存的数据,根据这些数据可以3D还原出一个立体的脏器。

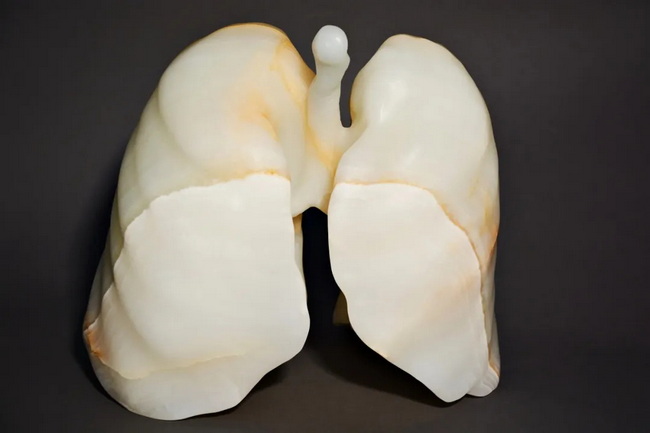

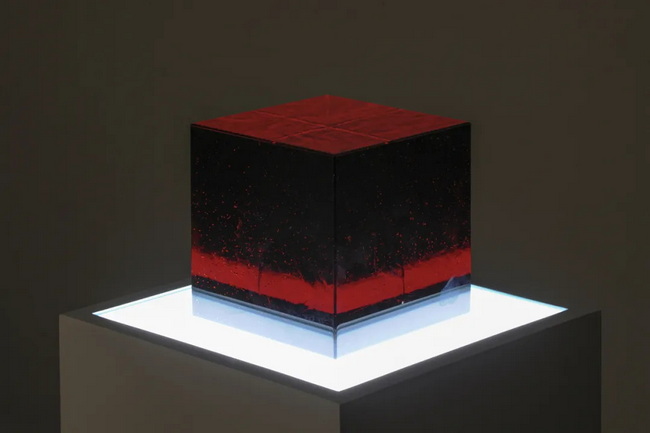

张培力用具有一定透光性的玛瑙材料呈现“内脏”系列作品,其中包括心脏、肺、肝脏、肾脏等,让观众直观感受到这些在日常生活中不容易看到却真实存在事物的体积。他还用人造水晶来回应“我们全身的血液汇总在一起,相当于一个多大体积的立方体?”的问题。当这些由玛瑙和人造水晶精心雕琢的器官和血液被放置在发光的展台上,我们仿佛看到了某种仪式中一件件发光的“圣物”,艺术与科技、生活经验和记忆由此相连。

▲

张培力 《19-O001》(肺) 玛瑙 2019 29x21.5x29cm ©泰康收藏TAIKANG COLLECTION

▲

张培力 《血液总量》 2019 人造水晶 13x13x13cm ©泰康收藏TAIKANG COLLECTION

当我们玩跷跷板的时候,随着身体起伏,看到的风景也一上一下。张培力在《相关的节拍》中,用录像机拍到的风景来去替换我们本来能看到的风景,也让我们不知不觉地想把玩跷跷板的节奏和投影的节奏对应起来。有趣的是,录像机原本用来记录真实的生活,是对生活的模拟,但是《相关的节拍》却把这种关系颠倒了,模拟反过来影响了生活,这也是我们常常在具有“反—乌托邦”特质的文艺作品中看到的视角。展厅现场也设置了位于两个投影屏中间的跷跷板,欢迎观众体验参与。

▲

《相关的节拍》1996 2视频2画面 录像投影 27分钟 艺术家自藏

泰康收藏TAIKANG COLLECTION中有相当数量的张培力作品,涵盖他1980年代早期绘画的各个系列,千禧年前后围绕媒介、艺术语言,乃至公共记忆的持续实验,以及他近年来更显多样的系列新作,从规模和媒介类别上领先于国内其他机构。作为一次从泰康收藏TAIKANG COLLECTION出发、辅以少量借展作品的个案研究展,“2011.4.27—长期”不仅仅定位在对中国当代艺术经典名作的集中展现上,更期望用新的视角与理念,探讨张培力如何身处历史之中、又总能彰显自我的个性,展示他作为一位始终优先关注“语言问题”的创作者,如何通过革新的语言赋予作品深刻的思想性内容。

张培力 2011.4.27——长期

展期:2024.8.24—10.31

策展人:唐昕、胡昊

地址:泰康美术馆 北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦1层、2层

开放时间:周二至周日 10:00-17:30(最晚入场时间16:30,每周三为TAM公益日,无需预约,直接前往即可参观)

主办单位:泰康美术馆

展品支持:管艺先生、杨文军女士、米董女士、马刺画廊、泰康保险集团

合作机构:CEF实验影像中心

特别鸣谢:OPPLE欧普照明

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。