展览名称:一样——2011林天苗装置艺术展

展览时间:2011.12.17 - 2012.2.26,10am -8pm(周一参观请预约)

展览地点:天安时间当代艺术中心,北京市前门东大街23号

一样的不一样,不一样的一样

(2011年11月10日)2011年12月17日—2012年2月26日,中国当代最具国际影响力的女性艺术家林天苗,将携全新装置大展“一样”在天安时间当代艺术中心隆重开幕。这是其继2009年“妈的!”展大获成功后的蓄势转型之作,更是她从艺以来最大规模的个人展览,17件历尽艺术家两年心血的全新创作亟待挑战观众的视觉神经和心理想象!

自20世纪90年代中期至今,与以绘画和雕塑等传统艺术手段进行当代创作的艺术家不同,林天苗始终对“线”这种人们日常生活十分熟悉的朴素什物表现出极大的兴趣,创作了数量惊人的前卫装置和平面作品,成就了中国当代艺术界一道独特的风景。她的作品以精致纤细又诡异酷感的极致审美、大胆直接又时尚高级的独特气质,以及对当代中国社会集体经验和普世心理准确深刻的视觉化表述与反思,享誉国内外艺坛,不仅被纽约现代艺术博物馆、旧金山现代艺术博物馆、新加坡艺术博物馆及堪培拉澳洲国立美术馆等国际顶级博物馆和艺术机构竞相收藏,更是成为架上绘画雄霸天下的中国当代艺术市场上最为稳定且最具升值潜力的冷门宠儿。2010年,她作为唯一一位中国女艺术家,被纽约现代艺术博物馆收录于着眼20世纪初至今全球最重要女性艺术家的《Modern Women》一书,标示着其在世界当代艺术史,特别是女性艺术史上不容忽视的地位。

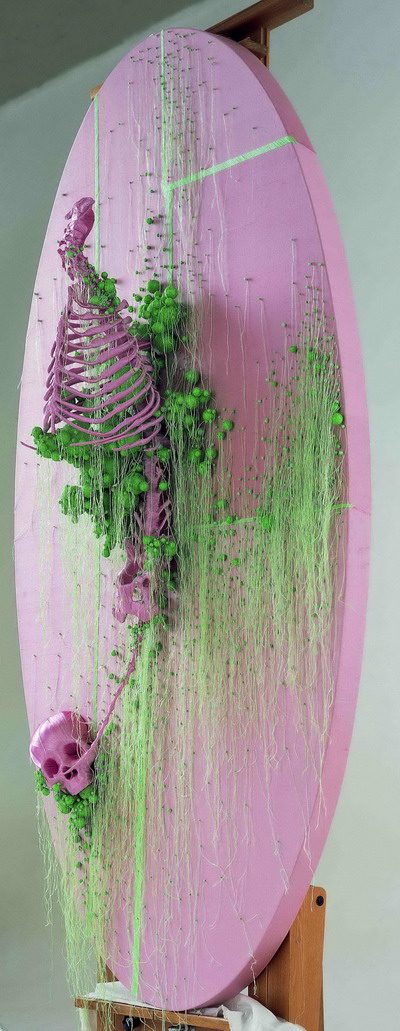

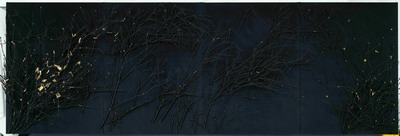

林天苗是一位永远充满旺盛精力、永远愿意在否定和挑战自己中不断实现蜕变的艺术家,因此她的每一次出场都如华丽霸气女王般让人大呼过瘾。本次展览中,她秉承一贯标志性的超级手工技艺,甚至更加推向极致,并且大胆尝试对已具有相当社会认可度的平面作品进行立体化处理:不仅几百件被各色棉线缠绕或被金箔包贴的大小不一、形状各异的动物和人类骨骼、金属工具以及木头,单看已是超乎想象的精美艺术品,而且以这些蕴含极大工作量的奢侈“精灵”为主角的艺术中心空间还将在短短一个月内完成惊艳变装!包裹、分割、悬吊、重组等所有可以想见的艺术表现手法都会在天安时间魔幻登场。主打作品《N年的一样》用彩色的棉线织绘出一幅别样的“爆炸风景”,配以金箔包裹的各种骨骼零件组成的夸张外框,让人不禁联想起福岛核电站爆裂或2012世界末日预言来临后的可能未来。而特别为天安空间量身创作的现场装置《一样》,也将因极度“奢侈”的视觉观感非常令人期待!

当然,所有的“奢侈”炫目并非只为了视觉观感的刺激与满足,而是艺术家力图唤醒更多观者与其共同反省当下、思虑未来的强烈渴望。展览主题“一样”,源自于她作为个体对当代人的生命、情感、精神世界以及与自然、万物关系的最直接的终极心理映射,是将当代人内心最深层的纠结、矛盾、困惑和挣扎加以夸张而强烈的视觉反刍。退后一步观看,什么都一样!走近一步琢磨,没什么一样!我们似乎无法挣脱进退维谷的尴尬境地和重蹈覆辙的宿命轮回。

创立三年过半,天安时间始终坚持与全世界最优秀的艺术家一起,共同致力于跨学科对话与创造性合作,并由此将最能反映当代社会深层问题的高品质艺术呈现给观众,进而以最前瞻合理的方式引导和参与到中国城市变迁之中。林天苗不仅深谙前卫艺术与设计的精髓,更具有与国际接轨的跨学科创造能力和品位。本次展览是天安时间与林天苗的首度携手,希望通过强烈的视觉观感为观众带去不一样的心灵震动!

2011年岁末迎新,来“一样”,给你看不一样!

![[北京]时代美术馆“楼上的青年: 2010青年批评家提名展”](attachment/100601/48ac4fdc6c.jpg)