当21世纪进入第二个十年,与时代气息密切相关的艺术,将发展到哪一步?传统意义上我们所熟知、习惯的艺术形态,会不会随着新鲜的理论、鲜活的技术以一种让人捉摸不透的路径发展下去?而这种发展,是在艺术史长河中一脉相承下来的,还是倚赖着真实的时代现状、像碎屑一样漂浮膨胀在我们的日常生活里的?

本期野生思想与加密艺术家刘嘉颖,展开了一次对话。我们将在对话中揭开与区块链技术结合紧密的加密艺术神秘的面纱,拨开这些看似被隔阂填充,难懂的概念,艺术依然还是艺术,依然蓬勃、兴奋地表达着艺术家个人的思考与探索。

▲“Sound Mondy”系列之《1000美元》

钟声:对于我们普通人来讲区块链、比特币似乎是混杂在一起的概念。区块链其实是一个技术领域的东西,在这个技术里要如何做艺术?艺术形式又会是什么样的?这是一个怎样的世界?

刘嘉颖:先自我介绍一下,我叫刘嘉颖,在区块链世界里面的代号是Crypto ZR。我最早在腾讯工作,从腾讯出来之后就开始创业,然后在2017年的时候,我和合伙人创办了新加坡的基金会。但其实在2016年我是考上中央美术学院实验艺术学院的硕士学位。在研究生一年级的时候,我觉得艺术很容易,我觉得我自己肯定是一个大师。

但是到研二的时候,随着我对艺术的学习我变得非常迷茫,当时我觉得可以表现的一些材料、语言形式、手法、主题等等都已经在十几、二十年前就有了大量的作品,已经诠释完了,所以我当时非常沮丧,就休学了一年,专心做我的公司。但其实在做公司的同时我还是时不时会产生一些所谓的灵感。我一直在想,我有没有可能把我的工作和我的艺术合二为一?

所以当时在2017年年底的时候,有一天我们公司就像往常一样工作,我们突然做了一件非常无聊的事情——我们发现了一个数字货币,我们把这个数字货币每一份分为88,888个,然后分给了以太坊上50多万的用户,每个人添加这个合约之后,钱包里面就多了88,888个亿。

让我比较惊喜和意外的事情是,过了十几天之后,这个币突然被区中心化交易所已得然后上线了,上线之后就有人去买卖币了。就是这个币它没有任何的介绍,没有任何的用处,但是突然值钱了。这件事情当时给了我一个非常大的刺激,我认为这可能是一种用智能合约的底层技术来形成的一个规则,然后导致了在区块链社群里面产生了一种偶发性的艺术。在这个时候我突然意识到区块链技术是可以用来做艺术的。所以在这之后开始使用 NFT技术、智能合约技术、DeFi技术等等做各种各样的艺术探讨。

这个作品后来我给它命名「无中生有」,它其实是没有价值的,然后突然产生了价值,那是不是区块链的机制里面把人们的眼球经济变成了一种token的经济体制的方式?所以它其实是在提出一个问题,什么是共识,什么是价值的认可?

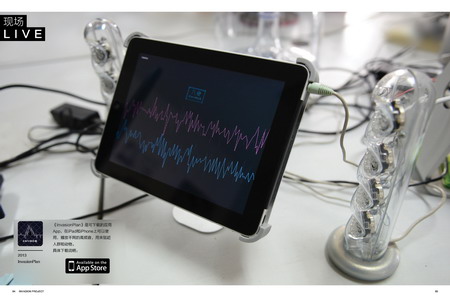

▲《私人货币ZR》

钟声:所以当时你发行比特币的时候,实际上是一个无意之举,没有具体的目的,只是想尝试发布一个这样的内容?

刘嘉颖:当时发的不是比特币,发的是用以太坊,然后在以太坊上面发行了一个 ERC-20的数字货币。

钟声:这个数字货币有具体的意义吗?

刘嘉颖:ERC-20是一个以太坊上面的发币的标准。

钟声:你觉得这个事情是任何人在以太坊上进行操作,都会产生这样的效果吗?最终都可能会被上架到一个可以去进行交易的市场上吗?

刘嘉颖:我觉得不会。对的,它是一个非常偶发的现象。可能在特定的时间,在特定的社群范围,在特定的人们心智对这个东西的理解的共同作用之下才会产生这样的一件事情。

钟声:我们原先对于艺术作品的理解都是比较具象化的,至少有材料、有实际的介质来进行依托。但当然了也包括新媒体、多媒体艺术等等。但是到了加密艺术这,像「无中生有」的出现,你要怎么呈现它?这是一个什么样的艺术的创作过程?

刘嘉颖:它其实已经真实地发生在了区块链上,在链上都可以查询这件作品的轨迹,有多少人拥有、怎么样上的钱包等等。因为区块链是一个上到链上之后就几乎等于一种永恒的状态,大家可以去随时去查询,所以这件作品其实是一个事件。我自己把它称之为基于智能合约的偶发事件类型的艺术,虽然以前在任何艺术的类型里面都没有看到过这样的类型,但这就是正需要我们去追求的。其实当出现了一个可能在传统艺术圈里觉得没有办法展示,没有办法理解的一个东西的时候,正是我们看到的前方曙光的时候。

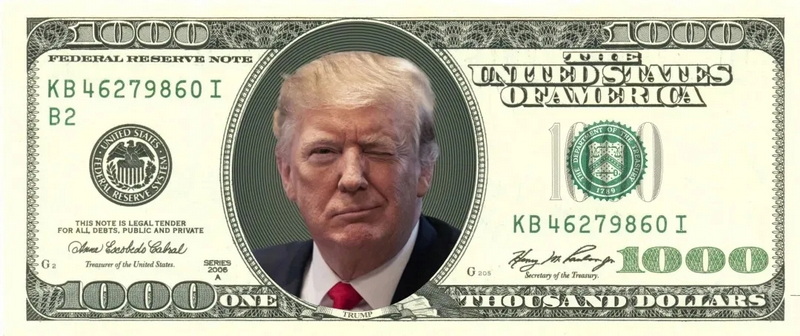

▲《多多益善》

然后其实我的另外一件作品叫「小目标」,在嘉德这个展也是用了这个作品名字「一个小目标」,这个其实是基于智能合约加上DeFi的功能创作了一件智能合约类型的作品。是在2020年的时候,我们当时发行了一个币叫Small Goal,简称SG。我们在Uniswap交易所上做出了一个价格一块钱的币,就叫Small Goal。然后我们在社群里面随机发给一些比较活跃的人——我们空投了1亿个币,每个人的钱包里都会多出来一个亿。这些人在社区里面就开始广泛地讨论,说“突然暴富了”“突然有一个亿了”,但结果呢,当他们对这一个亿起心动念的时候,币突然就归零了。

钟声:这是不是有点像「薛定谔的猫」,你说那房间有猫,猫是活的是死的不知道,但就知道有那只猫。

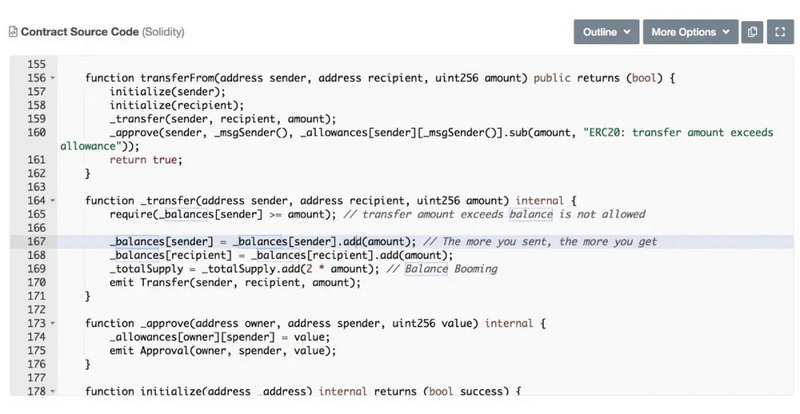

刘嘉颖:对的,其实除了「无中生有」这件作品,我后来又创作了一个跟它比较对应的一个作品叫「多多益善」,这是在2019年时候做的,英文名字是「Greed is good」,当时我们是把合约给改了,把在US上的那条链的Smart contract给修改了。本来你给别人转币,你的币会变少,但是用了我们这个机制,你给别人转币,你自己的币会越来越多。那这就勾起了一部分在区块链的人群的一些贪欲。有个人就花了十几天的时间疯狂给他周围的各种人转币,然后把自己的币转到了1万个后,这些币就归零了。因为整个系统就崩塌了,没有任何的价值了。这跟之前的「无中生有」刚好是一对作品,「无中生有」是突然重新的价值,这个是它本来可能可以有价值,但是突然就没有价值了。

▲《红与蓝》

钟声:我发现至少这两个作品的构思都是集中在人的欲望上,但是这个欲望是以交易的行为作为支撑的,这些交易的行为是什么原因让你产生了兴趣?

刘嘉颖:对的,因为我们用一种合约的方式,或者说一段代码的方式,刺探到了区块链里人群的一些行为,或者说是一些有趣的肖像。这种方式首先它在整个艺术史里面是几乎是没有看到过的,然后由于区块链技术的特性会把我们的想象力延伸到更深的地方,它不是用传统的媒介——比如一些油画、一个石壁、一个石头、一个泥巴,或者是一个什么别的具体材料——能达到的。它的这种想象力的深度以及互动参与的深度,以及它最后偶发产生的结果,其实往往都是不可预料的。

钟声:在「一个小目标」这个展览上有一件加密艺术作品叫「红与蓝」。这个多媒体装置是由100个色块组成,每个色块都是一个NFT可以供人拍卖,你对这件作品就开启了长达一年的拍卖,而且就这一年里面,我们观察每个色块价值分布的变化——变化的过程实际上是这个作品的组成的成分。你能不能谈谈这件作品,一开始创作的意图是什么?这其中是包含了你什么样的思考呢?

▲刘嘉颖

刘嘉颖:其实我一直比较关注中美贸易大战这个时期,19年的时候我把中国国旗的一个颜色和美国国旗的一个颜色作为左上角和右下角的这两个色块,然后用算法跑出来了100个渐变的色块,当时我是在想有没有可能做一件艺术作品——我不去剧透关于作品要表达什么,而是让用户参与的行为自发地变成作品的意义和走向。其实这个作品我发NFT出来,一年的大部分时间是没有人出价的,也没有人关注,但最后快要结束拍卖的时候,突然开始陆陆续续有人买。我也在观察这个过程,我发现极端的红色和极端的蓝色这两个色块的出价是比较频繁的,而且价格被拉得比较高,比别的色块要高非常多。

我当时就在思考,为什么人类会在有限的一个游戏规则之内选择最极端的东西、最极端的立场?为什么那些渐变的中间过度的颜色并没有人去选择?我当时的兴奋点是在这里。最后的拍卖,有一个叫Meteor的藏家和一个叫GeoffreyX的藏家,他们两个特别有趣, Meteor之前就一直买红色,GeoffreyX是买蓝色,结果他们在最后还有十几分钟的时候,互换了颜色,过了一轮之后他们又换回来了,然而在最后快要结束的时候,GeoffreyX又把红色和蓝色两个色块都买下来了。

钟声:这个行为本身并不是你最初创作这个作品预设的,而是这个作品出现之后导致了很多人在购买和在选择的时候,他们产生的这种随机的行为,是这样的吗?

刘嘉颖:没错,我一开始的想法就是想创造一件并不是由艺术家自己做完了然后自己赋予作品意义后再可能有收藏家去买的作品。我其实在打破这种传统的收藏和创作之间的关系。

▲《忏悔屋》

钟声:你在创作加密艺术作品的时候,大量的都是在与正在发生的经济货币贸易事件有关,这个方面是你主要的创作内核吗?

刘嘉颖:我觉得是的。我的创作的在作品的理解中其实还有几个要素,包括技术赋予人们权利,包括地缘政治、个人生命、政治,包括区块链的一些本质特性,比如说透明公开、可追溯、可验证等等这些,都是我非常兴奋的地方。从我做出来「无中生有」之后,突然觉得好像开了一个小门,是可以沿着这条路去深入的,因为这个事情确实之前没有人做过,当自己做出来一个没有人做过的事情是会非常有成就感的吧。

钟声:你创办的NFT拍卖平台——「Top bidder」,平台上的作品都必须严格要求是加密艺术作品吗?当时创办这个平台的初衷是什么?

刘嘉颖:Top bidder上面是因为我们在开发的时候把前端的门槛给降下来了,任何人在上面个人发一张图,通过我们系统的操作就可以发行一个NFT。其实当时的想法是我做了「10万块广告牌」这个作品,它被OpenSea和Vivo两个平台都封锁了,所以我决定要做自己的平台。所以在Top bidder里面,我们用了比较创新的机制——基金拍卖的模式,也就是作品放在平台上拍卖之后,这些艺术作品它就自由了,只要是藏家出了币,高于前面价格的1.1倍,这件作品会被迫地流转到下一个人手里。

也就是说,收藏的这种行为被解构了,在某种意义上,它只能是收炫,就是收了之后炫耀一下。作品在平台上相当于是永久上链的,不会受到任何人的控制,艺术家在每一轮拍卖中可以拿到50%的分成,这是非常高的。在传统拍卖市场里,艺术家一般只能拿到第一笔的钱。这样的话艺术家就变成了一个作品真正的原始股东。这个事情在整个艺术史上也是没有发生过的,所以我们当时想到基金拍卖理论,然后用它来作为平台的底层机制的时候,我们团队都非常兴奋,我们认为这件作品应该是会进入到艺术史里面去的。

▲「一个小目标」展览

钟声:那像现在资产数字化,NFT会极大地加速资产数字化的进程,这是属于区块链行业一直以来都特别关注的一个话题,你自己怎么看这个问题?

刘嘉颖:我觉得NFT是一种底层的工具,其实比特币本身是不太可以编码的,因为它的合约都是写死的。但是在以太坊上它更像是一个全球的计算机,它的智能合约的规则包括标准都是可以修改,然后再进行二次开发的。所以它的这种可扩展性就会高很多。NFT其实目前有人已经把它用在了很多地方,比如说NBA的球星卡、艺术作品,还有人用它做一些游戏道具,还有音乐、门票等等这些尝试。但目前来说我觉得NFT最适合的赛道还是艺术,越没有实际的作用,我觉得它投资的这价值范围可能会更高。

钟声:那你一般在创作一个作品时候,最大的难点是什么?

刘嘉颖:其实最大的难点是在大脑里面打磨作品的观念和艺术性的时候。可能有一些东西刚想出来会觉得非常兴奋,但是仔细推敲又会觉得没有那么有意义,或者说没有反映那么深刻的问题。一旦你过了几天琢磨发现它没那么好的时候,就像是从天堂到地狱的过程,但是如果突然有一天到了你想明白了的时候,那个时候会又会非常地开心。

是的,我觉得在构思的过程是最难的,执行相对来讲还是比较容易。像之前我们做Top bidder,我模模糊糊地想到,如果说我们平台要定义新的规则,我们把收藏这个概念解构的话,要怎么样让艺术家能够有更多的利益,艺术家从一个在食物链底端的状态,有没有可能打一个翻身仗?数字货币有没有可能加持艺术作品的价值?我们大概想了一些方向,但是都没有达到一个非常棒的状态。后来我们就开始大量的研究、看各种资料,然后才发现基金拍卖的理论,然后才做了出来。

▲刘嘉颖

钟声:今天你已经成为了一个新兴领域的艺术家,能否可以给大家提供一些你的经验:当下的艺术已经走到了NFT技术,我们在面对整个艺术领域的时候,该如何看待未来人类的艺术,它分先后吗?还是说实际上同时就有各种各样的形态,你只需要去选择?

刘嘉颖:首先我觉得艺术还是要归到艺术家,艺术都是艺术家个人、每一个个体来创作的。回到每一个个体,我觉得每一个人要找到自己最喜欢的东西,所以艺术是有非常多的类别,这个是没有问题的。像油画已经存在了上千年也没有问题。我觉得实体的艺术,比如说这些传统材料的,它会按照它的方向去走,因为有人喜欢、就是热爱这个材料、认为用这个手段来表达个人的艺术完全足够,那这个方向的艺术就是持续存在,并且不停地迭代或者演进。

艺术确实有新和旧之分,但可能没有太多的高和低之分。我是在央美的实验艺术学院,我们院长在我们进院的时候会跟每个学生说,“你的目标就是要进入艺术史,你要把现在的艺术形态往前推进,你要做最先锋的实验”。所以我们学院这种教学的方向可能就是希望把每个学生的能力激发出来,然后做出一些真正的在艺术史里面没有的事情,把目前艺术史发展的脉络往前继续推进,继续创新。我作为学院的学生,其实多多少少也会受到这个观念的影响,我其实自己也是以目标朝着这个目标去努力的。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。