文/冯博一

最近在《三联生活周刊》(见2004年第31期“英美烟草上演十面埋伏”作者李三)上看到英美烟草公司即将在中国建厂,生产销售卷烟,年产量将达一千亿支 的消息。一千亿支的概念是相当于目前中国最大的烟草企业红塔集团年产量约200多万箱。恰时,由美国芝加哥大学讲座教授、策展人巫鸿先生策划的“徐冰《烟 草计划:上海》”个展在上海沪申画廊展出。徐冰这次个展的系列作品,是结合美国杜克家族的烟草发家史及20世纪20—30年代在中国生产、倾销烟草的这一 历史和记忆,转化出了一个艺术家对来自今天中国现实境遇的警醒和自觉的反思。似乎从这种偶然的巧合中我们看到了徐冰这组作品直接的现实针对性,也体现了徐 冰一以贯之地试图利用当代艺术来介入现实社会生活的态度和立场。

《烟草计划:上海》的历史与逻辑

徐冰的《烟草计划:上海》所反映的有关与视觉的商业文化之间的关系问题是从“烟草”这一媒介,反射出了资本主义商业视觉文化的历史与逻辑。他借助于一系列 的烟草和制作的烟草制品的想象,从视觉的商业文化的视角把握了资本主义经济体系的消费社会的本质和特征。所谓的这种本质和特征是指:资本主义经济体系是通 过不断地开拓市场的消费需求,而克服了市场的有限性,保证了生产自身无限扩展的空间。所以现代资本主义社会又被称为消费化社会,消费化仿佛是现代资本主义 的救世主。那么,一个关键的问题是这种消费需求的无限开拓,又是以什么样的方式实现的?策划“徐冰《烟草计划:上海》”展的巫鸿先生在文章里谈到:“如此 显赫的商业成功与该公司的广告宣传密切相关,而这些广告又对上海当地视觉文化变化至关重要。可以绝不夸张地说,在20世纪美术史中,英美烟草公司的美术制 品对中国新兴现代商业视觉文化的出现和发展起了极大的推动作用。”(见巫鸿 “徐冰《烟草计划》” 一文)我们更可以从英美烟草公司在上海的生产、销售策略中考察到,英美烟草公司的市场开拓是一个以设计和广告宣传为中心的策略,以不断的视觉设计去敏感地 抓住消费者的感情、欲望与动机。当然烟草产品设计的样式和广告的宣传的更新只是手段而已,促进消费需求的不断更新,以不断开拓性的消费需求来满足生产的持 续扩大,才是这一战略的最终目的。而设计和广告在本质上都是一种信息,现代的资本主义经济体系就是依靠信息化的方式来实现对消费需求的无限开拓,从而保证 其自身持续的繁荣与发展。而隐藏在消费背后的是欲望,所谓开拓无限的消费需求,实际上就是开拓人们对消费的无限欲望。徐冰在美国的《烟草计划:达勒姆》中 的一件作品细节就是在杜克家族废弃的制烟作坊里,用霓虹灯作出的英文“欲望”(Longing)二字,并缭绕着干冰的烟雾中。因此怎样使欲望进入一个可供 不断开拓的无限空间,便成为消费社会的核心课题,完成这课题的正是上面所说的以设计和广告为中心的信息化战略。

设计所创造的是一种视觉形式,而形式则是无穷的。烟草作为一种嗜好的功能是单一的,但外观与样式的设计,尤其是它所带来的一种时尚生活的追求,可以有着无 穷的创新和无穷的变化;而广告会用无穷的联想和暗示创造出缤纷而丰富多彩的感觉与形象。于是欲望就不再是有限的欲望,欲望不再仅仅局限于烟草作为嗜好的作 用,而成为对空虚无限形式的欲望,成为气派与华丽、成功与高贵的欲望,成为和影响到人们的日常生活的想象和对时尚的生活方式的追求之中。从这一角度出发, 欲望所带来的消费文化在当代消费社会无疑是种生活方式,即以一种非政治化的、普遍的伦理、风尚和习俗的形式将个人发展、即时满足、追逐变化等特定价值观念 合理化为个人日常生活中的自由选择。比如,英美烟草公司等跨国资本在上海20世纪20年代的香烟月份牌等广告设计和绘画,不仅成为上海乃至中国当时的许多 城市中的审美样式和审美消费,也是那一时期女性变化和服饰特征的极有参考价值的材料。同时我们还可以通过这些带有香烟广告的视觉商业艺术图像,进一步了解 当时社会的审美趣味、习俗、绘画艺术、印刷技术以及其它工艺水平等社会性内容。

当下的中国市场化、商业化的急剧推进和跨国资本的愈来深入介入,已经成为考察中国文化现象的内在因素。一个消费主义的时代,一个告别计划经济体制而进入全 球化进程的时代。在我看来,今天中国社会的变化速度和强度正像20世纪初期的美国,充满了被欲望点燃的、问题与矛盾,但也充满了活力与欲望,到处都是勃发 的存有各种可能性的混杂与混乱,它构成了欲望的不间断的流动。徐冰的“烟草计划”表征出来的不仅是烟草与历史、社会和个人的关系,更是20世纪以来社会自 身发展的历史与逻辑。面对这一不同视域所显示的不同文化现象的不同侧面,使我们在获得别一种观察现实视角的同时,也会唤起某种不无尴尬和痛苦意味的自我反 省。欲望的“无限空间”似乎保证了现代资本主义对消费需求所进行的无限开拓,但同时也带来了近乎虚妄的神话。所以徐冰在“欲望”的屋外墙上用幻灯投射出徐 冰父亲因吸烟而病逝于肺癌的原始病历记录,具有强烈的视觉张力而引起我们的警觉。因为我们面临的生存环境,正是经济发展被渲染成为人们追求象征过程中无法 回避的精神空白与欲望泛滥所造成的。徐冰将历史语境和个人的经历转换到了共时的现实平面,给予了解读历史与现实宿命的一系列必要的依据。

《烟草计划:上海》的细节与暗示

徐冰也许正是意识到了杜克家族以烟草为发家史以及在中国的市场开拓的历史与逻辑,利用设计的无限空间创作了一系列的以烟草为媒介的作品,发挥出作为艺术家 在对烟草这一材料以及所承载的历史与记忆的无尽想象。其目的当然不是为了唤起人们无穷的欲望,而是通过烟本身的材料性特征和由烟制作的制品的符号象征之间 的对比、反差,在智慧的、视觉的转化方式和想象中,作用于或达到人们对烟草的历史记忆与回顾以及社会现实所引发的反思层面。

令人难忘的往往是细节。细节常常不引人注目,也往往在不经意间流露。然而,也正因为此,才更接近诗意,接近真相,接近本质。有时候一个细节所蕴含或揭示的复杂感觉,胜过千言的解释。我们尽可以从他的一组作品的某件细节和展览的空间设置中得到视觉上的张力感受。

《烟草计划:上海》中的《烟发明》是选用了66万支“富贵”牌香烟装置成张带有虎皮纹样的巨大地毯,过滤嘴卷烟上的黄色构成了与虎纹同样的纹饰。展览环境 的布置俨然象是观者走进了一座客厅。对于中华文化而言,虎作为一个文化符号的意义,在于具有驱邪、灭火的象征意味,与香烟的一般概念所构成的对照作用却显 得不合逻辑的滑稽与荒诞。而由富贵牌香烟组成的虎皮地毯直喻为雄伟强盛及富贵、绚丽的象征,这与人的欲望又有着直接的关系。这是徐冰作品给受众提供的无尽 联想,而这种联想是在一种东方式的温和的耐人寻味的思量中。这又与他在创作中一直强调的“表里不如一”的面具概念紧密连在起,正如他处理以往的《文化动 物》、《熊猫动物园》、《野生斑马群》等作品的贯态度与方法相一致。

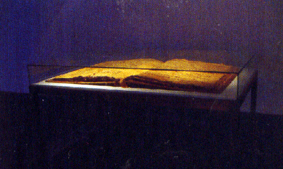

《中谶》的“谶”字,在字典里的意思是:古人认为将来要应验的预言和预兆。之所以徐冰为这件作品起这样一个题目,是由于作品本身的材料构成所致。这件作品 由5份原始文件组成:一是杜克家族计划开拓中国烟草市场的计划、预算书,二是在中国烟草市场所获得的利润清单,三是杜克家族为杜克大学的前身三一学院的资 助的帐单,四是徐冰在杜克大学创作烟草计划的制作费用,五是杜克大学收藏烟草计划中的一件题为《烟草书》作品的费用支票。跨越百余年的五份原件的现成品, 一方面从浩繁的历史过程中,非常视觉、纯粹地提示出杜克家族发家史的某种轮回的宿命和悖论,另一方面又将自身的经验结合到作品之中,以经验的直接性展开来 思考、质疑现代资本主义发展系统本身的历史和逻辑的问题与困境。从而也区别出一般历史学家与艺术家身份的徐冰在方法论上的不同之处,即通过烟草材料的设 计、装置的一些列烟草的作品,在更大的社会生产和再生产机制中表达和揭示一种文化现象的产生、接受、消费的整个过程。它不仅消解了精英文化和大众文化的等 级制度,同时还意味着一种文化现象不能在封闭的文本意义上单向度阐释,而需放到具体的政治、经济、文化语境中来,这为我们了解一种文化现象置身于历史场景 中的多种事实和事实的多种侧面提供了可能性。

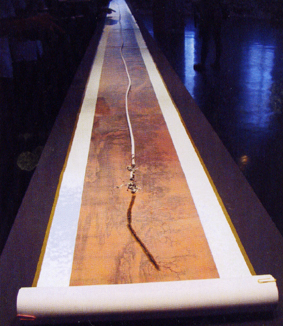

《面对浦东的窗子》是徐冰具体结合沪申画廊展览场地而精心制作设计的。沪申画廊的外飘窗正对着上海著名的外滩和浦东的景观,而在上世纪20—30年代却是 英美烟草公司运输、卸载烟草的码头和仓库。徐冰请上海艺术院校的学生,将那时的历史照片像画连环画 样绘制在窗子的墙壁和玻璃窗上。一幅老上海的历史画卷叠加在窗外今日上海繁华的外滩和浦东的高楼大厦上,更与沪申画廊坐落在著名的上海外滩3号的环境形成 了强烈的对比与反差。夜幕降临之时,闪烁的霓虹灯从窗户透过,仿佛又重现或轮回出旧上海奢华的场景。而靠近窗户的是徐冰另件题为《清明上河图卷》的作品。 一支点燃的lO米长的卷烟放在展开的《清明上河图》上,在长卷上缓慢地燃烧留下一条痕迹。古代历史与现代时空之间的穿越、叠加、覆盖,并间或并置在一起, 给我们留下的是不尽的怅惘与反思。

在这种细节的叙事过程中,徐冰从历史的、现实的、自身的角度,在现实的时空中寻找历时性的记忆,以一种对位法来重构和预兆现实的变化,并由此表明了自己对 这种变化的态度。这种态度的深处也许是历史与记忆与现实重构后的尴尬,它散发出历史正在轮回的烟草味的淡淡之苦。