▲ 娜塔莉·海因里希(Nathalie Heinich,1955.8.3-)法国社会学家,法国国家科学研究中心主任研究员。博士毕业于法国高等社会科学院(EHESS),导师为知名社会学家皮埃尔·布迪厄。娜塔莉的研究从不屈从于学院派,关注诸如“艺术对于社会学来说是什么”、“艺术家的地位、身份与价值之间的关系”等问题,试图超越以布迪厄为代表的艺术社会学传统,其研究领域涵盖艺术家的职业化、文化实践的社会学特征、身份认同等。

使命感、天赋、启示、牺牲、无私、灵感、超脱:这些为艺术创作所推崇的价值观,自19世纪现代艺术以来,就表现为以“独特性”(régime de singularité)为基础的价值体系,建立在稀有性的伦理基础上,强调主体、个人、个体、个性、私域的特征。这套价值体系与强调“共同性”(régime de communauté)的价值体系截然相反,后者建立在妥协的伦理基础上,强调社会的、广义的、集体的、无个性的与公共性的特征。现代主义时期的艺术家,便要对这两套价值体系及其间的张力做出观察,并做出选择,这也意味着对两种“重要性”(grandeur)的解释:一种为复数形式的重要性(通过数量、联盟、协作、团体、集体、奉行共同原则、符合标准的途径实现),一种为单数形式的重要性(通过单一性、不可还原性、独创性、个体性、违反经典等途径实现)。

“独特性”与“共同性”这两套对立价值体系,既表现在确认价值的过程中,为了提升某物的重要性;也体现在批评过程中,用于质疑事实、价值合法性或信仰的有效性。在共同性价值体系里,批评的目标为公正性,批评的基础是对正义的常识,所以建立公平是必要的手段(所谓的不公平,即共同体内部成员无法享有同等机会)。相反,在独特性价值体系里,批评的目标为例外性,批评的基础是原创性,即批评对象无法被还原为同类事物(所谓的非原创性,也即一件超凡卓群之物可以被还原为普通之物)。

共同性与独特性,并不等同与路易·杜蒙(Louis Dumont)的“整体主义”与“个体主义”。原因在于,首先,共同性与独特性所指的并非是社会组织的普遍模式(例如整体主义的社会,或个人主义的社会),而是特定环境或机能下的知觉与判断方式,它们能够在某种形势、个体或团体内部引发认知的分裂。其次,“个体主义”意味着同类个体之间存在同等性,独特性则指的是某些个人的行为或作品,使得这些个人无法被还原为与他人相等的状态。因此,这些个人是不能被概括讨论的(所以“独特主义”是不存在的;相反,个体概念是体系化阐释的基础,也是研究各种“主义”的出发点)。“个体主义”与“整体主义”如同一枚硬币的正反两面,针对的都是同一种社会逻辑概念,即以共同性价值体系为基础的社会,社会内部的差异取决于个体对团体的依赖程度。共同性价值体系与独特性价值体系截然不同,后者拥有自己的逻辑,不受共同环境限制,无法被还原。

▲ 路易·杜蒙(Louis Dumont,1911-1998),战后法国人类学界的代表人物,马塞尔·莫斯最有成就的弟子之一,杜蒙在人类学的理论和方法上都做出了非常重要的贡献。1949年起研究印度,发表《南印度某次卡斯特》《阶序人:卡斯特体系及其衍生现象》;继而反省西方文明,发表《从曼德维尔到马克斯》《个人主义论文集》等。[图源:fmsh.fr]

艺术家的天赋问题是体现共同性与独特性价值体系对立关系的绝佳案例:天赋作为一种(稀少的)禀赋与天然资质(无法还原为他人的影响),是典型的独特性价值体现。天赋的问题经常受到争议,有些人不相信天赋的存在,认为对天赋的认可,默认了人们与生俱来的资质不平等。相信天赋说的人,认为这种说法的存在,可以让人类逃离沉重的共同境遇。这两种观点的妥协并非不可能,即把天赋描述为“一种资源的倾注”:“倾注”意味着劳动,是一种历史过程,“资源”则暗示了人与人资质秉性的不同。我们只要采取折中的态度便可终止这类争论。用术语来形容这种情况,就是悬置两类价值构成的异质性问题。

在西方“左派”与“右派”主导的社会文化中,这两类价值体系的对立会根据时代与环境的不同,发生力量配比的变化。20世纪先锋派的历史就证明了,当左派知识分子开始关注艺术问题时,这两类价值体系由并存陷入了矛盾:这些知识分子面对的困境是,一边是民主传统中维护公共利益的价值观需要;一边却是继承自大贵族大资产阶级的现代审美倾向。知识分子努力调和这种矛盾,例如向“大众文化”、“群众艺术”和“媚俗”致以模糊的敬意。他们对瓦尔特·本雅明的痴迷,也可能是因为这位作者试图在两类价值观之间调停,即先锋主义与大众民主,或换一个角度看,审美主义与民粹主义。它们都是不可逆转的历史潮流,但经历其中的人们却无法将之调和。

▲ 瓦尔特·本迪克斯·舍恩弗利斯·本雅明(Walter Bendix Schoenflies Benjamin,1892-1940),犹太人,著名学者、作家、哲学家,1919年以“德国浪漫主义的艺术批评观”一文获得伯尔尼大学博士学位,著有《发达资本主义时代的抒情诗人》《单向街》等。[图源:nybooks.com]

至于艺术家,他们倒并不急于通过“体现独特性”来提升自己的价值。相反,他们常常试图打破艺术赞美者对独特性的迷思,强调创作的手工艺传统、漫长精细的劳作、集体制作等;推翻那种认为创作者必须封闭在自己的世界里等待灵光一现的成见。那些被视为伟大作家的著名电影工作者、坚持独立创作的文学家、接近于理想型“伟大艺术家”的造型艺术工作者,常常反过来强调创作的工艺特性,或表达他们对集体劳作的留恋。确实,陈旧观念是对独特性的最大伤害,特别是那些关于独特性的成见。创造者常常努力规避这些成见,以免被刻画为所谓奔放的音乐家、心醉神迷的作家和灵感附身的画家。

在专业艺术领域,最普遍、最典型的价值提升方式,就是赞扬独特性,这也是艺术史和艺术批评的传统工作。例如,艺术家生平可以突出创作的个人化,强调主体的唯一性。此外,还有对写作和审美特征的风格分析,以及研究某件作品在艺术传统中的特殊地位。艺术史有时也以相反的方式判断艺术价值,但较为少见,即强调艺术品对社会、文化、时代精神的整体表达能力。这种方式更接近于皮埃尔·弗朗卡斯特尔(Pierre Francastel)所实践的“艺术社会学”,通过共同性的价值体系对艺术做出判断。

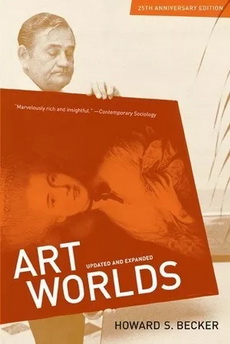

针对艺术领域而言,社会学的分析,或者说,“社会学式”(sociologiste)的分析,经常以关注集体现象为出发点,其操作过程经常演变为对独特性的批判。这类批判的典型方式,即把艺术或文学还原为来自超越个体的、更为宏大的无名意愿的影响结果。例如,市场、“场域”、社会出生造就的“习性”(皮埃尔·布尔迪厄的术语),以及与创造行为相关的“艺术界”(霍华德·贝克的理念)。这种充满矛盾的还原立场还体现在马克思主义式的唯物社会学中,如卢卡斯(Lukacs)、豪瑟(Hauser)、古德曼(Goldmann)的研究,或以精致的姿态体现在“批判式社会学”流派中,如皮埃尔·布尔迪厄,他既揭露了马克思主义社会学中的机械还原论,也质疑了艺术及文学史学家所鼓吹的“创造主体迷思”。

因此,不同流派的艺术社会学花了不少功夫,在这个以独特性为主的领域进行“普遍式还原”,证明艺术家“只不过”是经济环境、社会阶层或习性的产物。这种“普遍式还原”与“特殊性还原”的操作手段正好相反。后者多见于经济、政治、唯物主义社会学领域,基于集体性和一般利益,目的在于表明某种意识形态“不过是”某个社会阶层、个人兴趣、利己主义的结果。在艺术领域,我们可以看到“普遍式还原”与“特殊性还原”的操作十分常见,但效果相反:如果在共同性价值体系内,批评的方式是将对象特殊化(归因于个人利益),那么在独特性价值体系内,批评的方式则很矛盾,即将对象普通化(即标准化)。

如今,社会学家又被赋予职责,论证穆斯尔(Robert Musil)所谓的“揭露假象的迷思”。这种“迷思”尤其关注艺术领域,因为这里是还原论的最佳实践场所:社会学家通过普遍化操作,对独特性进行看似矛盾的还原。因为在独特性价值体系中,“重要性”体现为独一无二、独创性、不可还原的个别特征。要打破这种特征,就要挖掘事物的复合性、非人称性、共同环境因素的影响。文化与艺术社会学的角色不再是分析作品的“独特性”,而是将作品与外部意识形态或物质环境联系起来,分析其“社会性”。这也导致两种立场的维护者彼此争论不休:认为社会性压倒一切的人,以科学的名义嘲笑那些认定“创造”不可还原论者的天真,而后者因艺术之名,对前者明目张胆的犬儒态度愤愤不平。

上述价值观从“社会学式”的立场来看,论据充分,彼此完全对立。这种视角为研究者提供了机会,借用艺术问题来检验还原论的可行性。批评独特性的方法,是将个别特征还原为普遍特征;批评普世价值的方法,是将普遍性还原为特殊性。相反,如果坚持不可还原论的立场,我们在艺术领域遭遇的困难将比其他社会科学领域更多,但正如布鲁诺·拉图尔(Bruno Latour)所言,这恰恰就是问题所在。因为艺术经常被“社会学式”还原论——即效果矛盾的“普遍式还原”——作为目标,所以艺术也给予社会学走出还原论立场的机会。艺术领域要求研究者必须扩大视野,用对称的方式分析普遍性与特殊性(继大卫·布鲁尔之后,拉图尔进一步提出的要求),不再局限于以普遍性为背景、特殊性为对象的单向解释模式,因为这种模式只能把特殊性解释为普遍因素决定的结果。

从此,普遍化不应被看作社会学研究的方法,而是行为者能力的体现,即他们建立或解构价值观的能力。普遍式分析也是社会学家经常使用的工具,但社会学家更应将普遍化和特殊性当作研究对象来处理。从这个角度出发,任何还原为集体的、一般的、普遍的论断,以及任何对个体的、个人的、独特性的赞美,都不应被当作事实,而是一种价值判断(一种批判性判断)。因此,当社会学家试图从个别现象中挖掘普遍性,或试图揭露虚幻的个人创造力时,他已不再是一名研究者,而是一名试图捍卫某种价值观的行为者。

因此,只有摆脱这种“社会学式”的立场,社会学才能对艺术有特别的贡献,而不再停留在常识判断中的人云亦云。也只有这样,艺术才能为社会学带来突破,超越普通社会学。后者常常使用诸如“社会的”、“社会”等术语作为解释或学术概念,但本质上,这些概念只是常识分类与价值判断,甚至仅仅是标榜社会学界身份的标签而已。只要观察一下“社会的”这个词的多重含义,我们就会明白,这个概念是被建构的,需要分析。它不具备描述能力,更不能提供确切的解释。“社会的”既代表共同的,也可以表达集体的、等级的、外部的、非原创或肤浅之意义,后三种描述在以独特性为原则的艺术界都带有贬义。

这种立场的改变对社会学——特别是艺术社会学——将会产生怎样的后果?我们以霍华德·贝克的经典著作《艺术界》为例,这本书通过交互性研究说明,艺术创作是复数的、集体的、无法还原为唯一创作者独创性结果的。它在现实中确实体现集体特征。但是,这种典型的“社会学式”立场,在关注行为的现实条件时,必然也忽略了艺术领域的独特性,即艺术特有的想象力及象征特征,特别是人们为何习惯于将艺术视为独特的、个人的、不可还原为复数集体创作状态的迷思。由此可见,我们能满足于一门将研究对象解释的无比清晰,却唯独没有谈及这一对象本质特征的社会学吗?

▲ 美国著名社会学家霍华德·贝克尔(Howard S. Becker)的经典著作《艺术界》(Art Worlds:25th Anniversary edition, Updated and Expanded),贝克尔以社会学之眼审视艺术,将艺术看作一种集体活动,对“艺术界”这一概念进行了丰富而精微的阐发。本书的每一章都从一个略有不同的视角窥探艺术界,讨论了艺术品创作进程及其参与者之间的合作与冲突,艺术活动中的特殊惯例,新的艺术家分类,艺术与国家的关系,以及艺术的名声问题等等,展现了一幅艺术界运作与变化的生动全景图。

例如,将现实中的艺术家经历还原为“职业生涯”,会妨碍我们思考职业概念在艺术领域的特殊性。尤其与其他领域相比,艺术家的职业概念似乎更加难以理解。职业概念用在艺术领域似乎并不合适,因为它多被理解为策略性的、带有个人利益的(与共同性价值伦理相悖);此外,职业概念影射标准化,这与独特性的要求相去甚远。真正的艺术家被认为是通过个性的方式(一种独特的创造手段)追求个人的目标(即艺术的追求)。而在其他领域,例如外交与公共管理,职业概念一般被理解为通过非个性的方式(必经的职业路径)追求个人的目标(晋升)。在这样的情况下,将艺术家的生平经历还原为“职业策略”,这不再是一种描述,而是一种令人生疑的分析方式,即将艺术家的经历还原为对个人兴趣和标准化的追逐。这种分析使得艺术家真正的创作动机被忽略,因为创作方法的原创性恰恰无法被还原为职业生涯计划。

因此,当一些社会学家致力于呈现某些“利益”具有客观性时,其实忽略了这些利益是有常识基础的。同样,学者们在接纳行为者的“超脱立场”时,也会忽略这种立场的建立基础。“社会学式”的立场在解读艺术现象时,经常试图“打破”常识,并揭露之。这样做恰恰也妨碍了我们对艺术领域常识的理解,以及艺术界内部对这种常识逻辑的服从、适应或抵制。艺术社会学因此陷入了两难,虽然这门学科在描述上有着不可否认的优势,然而,它却无法解决上述问题。显然,艺术与其他领域一样,可以用社会学进行分析,但社会学还有必要指出,艺术与其他领域的差别何在(特别是,艺术领域为何总被人们区别对待),并且要将这些疑问作为研究对象来对待。

经典的社会学分析,着重于研究“作者”转化为“生产者”的决定因素,并论证这些因素是先于作品及创作者成功的事实而存在的。换言之,经典社会学致力于说明创作行为与任何社会化行为一样,不能在自给自足的独立主体掌控中自行完成。但是,这种分析无法解答以下问题,即艺术的成功恰恰取决于对“独特性幻象”的“信仰”(正如那些“反幻象主义者”所言),也即对特殊性的肯定,但这样必然打消了平等的渴望。当人们试图打破一种价值观时,只要证明这种价值观的基础不牢固即可,不过这样做的同时,也错过了理解行为者为何信仰这一价值观的机会。

有必要再次强调,我们不是为了鼓吹审美经验的独特性,刻意对抗“社会学式”的还原主义。其实,这不过是学者在两类对立价值观之间寻找平衡的传统而已。事实上,我们只要退后一步,走出价值观的对立,让自己观察价值观的构成过程,将两类价值观作为研究对象,就能发现,虽然这两类价值观彼此对立,各自为政,但至少它们的共同点都是对价值的捍卫。这两类价值观中的一类,恰好就是社会学建立的价值体系基础,即将普遍性定义为个体最终的真相;视共同性为独特性产生的原因;认为共同性是个体性的基础;或将“社会性”看作客体“最终”的决定因素。这些“社会学式”的观念并不妨碍我们尝试带领社会学进入新的阶段——也许就在不久的将来,所谓“社会学式”的研究,就会成为社会学历史的史前史。

注:本文节选自娜塔莉·海因里希《艺术为社会学带来什么》第一小节“反还原主义立场”,何蒨译,华东师范大学出版社,2016年版。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。