文/Mikkel Bolt Rasmussen

译/范程

如果你要概述1990年代中期以来最重要的批判性艺术实践以及艺术理论对它们进行分析的尝试,别忘了这两者,一种是像达明·赫斯特(Damian Hirst)这样,获得最多鼓掌欢迎的、对艺术制度的几乎不存在批评的艺术家;另一种是有大局意识的、对城市建设非常有创造力的艺术家,例如埃利亚松(Olafur Eliasson)。我认为我们必须区分四种重叠的实践:关系美学,机构批评,社会参与式艺术和战术媒介(tactical media)。当然,这说明我们正在试图解决那些其身份没有固定但仍在变化的现象,例如之前对立的前卫艺术的反制度性“过度政治化”与逐渐改变的反美学的制度批评。从1990年代中期开始,关系美学成为这种政治化当代艺术的起点。

关系美学

在尼古拉斯·伯瑞奥德(Nicolas Bourriaud)为“社会交往艺术”(art of social interstices) 的辩护中,认为它的正式结构是开放性的,并以某种方式邀请观众参加,这在大西洋两岸都开创了先河。在受到《十月》杂志为首的猛烈抨击之后,它不仅仍然存在,而且是1980年代以来代表性的艺术批判的最重要的范式。[1]

在对里尔克里特(Rirkrit Tiravanija),皮埃尔·休伊(Pierre Huyghe),詹斯·海宁(Jens Haaning)和已故的冈萨雷斯(Félix Gonzáles-Torres)等艺术家的描述中,伯瑞奥德提出了强有力的说辞,既提及了前卫艺术的过度挑衅的实验性,又谈到这些艺术家与该特点有一定距离,并选取了后现代哲学及其对“宏大叙事”消失的分析作为理论视角。伯瑞奥德所写和策划的新艺术的特点是致力于他所说的“人际关系”(inter-human relations)的产生。关系美学不是一种新的艺术风格或特定主题,而是一种使用艺术空间以建立社会关系的特定方式。伯瑞奥德解释说,通过使用审美对象,艺术家创造了暂时的社会关系,他认为新艺术是对以新形式的疏离和控制为特征的历史发展的一种回应。关系艺术以一种精简的形式延续前卫艺术,通过创建小规模的,开放的乌托邦,建立替代性的、在其中可能进行不同互动的临时自由区。

这至少就是个争议点。克莱尔·毕晓普和其他人批评伯瑞奥德对开放式艺术品(openartwork)的观念理解存在严重缺陷,争论道这种理解认为作品实际上不是作品本身,而是它开放的接待处,质疑伯瑞奥德相当宽松地使用了术语,如参与、关系,他对里尔克里特的各种食品项目(在开幕式提供泰国汤或香肠)的分析存在不足。 [2]诸如“创造力”和“参与”之类的词的过度使用在所谓的体验经济的扩张和膨胀中发挥了作用。体验经济是新自由主义经济假说的最后阶段的一部分,在这一阶段虚构资本使空洞化经济浮动。这使人们对伯瑞奥德的理论提出了批判性的观点。但是,我们应该牢记,关系美学理论是在1990年代初期提出的:在理查德·弗洛里德(Richard Florida)和他的同僚撰写创意课程之前,在每个艺术机构“订购”参与性艺术品之前,以及在一个互联网仍有某种程度的解放性光环的时期。

社会参与式艺术

如果说自1990年代中期以来,关系美学和参与艺术是开始政治化当代艺术家谱的显而易见的地方,那么紧随其后的是社会参与式艺术(socially engaged art)。尽管这种做法在1960年代就有明显的根源,如露西·利帕德(Lucy Lippard)等人所描述的那样:他从1960年代末到1980年代中期使用了“特洛伊木马(Trojan horse)”一词来描述干预主义艺术(interventionist art),但显然在1990年代发生了转变,社会参与式艺术获得了新的和不同的知名度。[3]如果伯瑞奥德的命名法非常成功,那么在这种情况下就有点混乱了。社会参与式艺术启发了许多名称,从受居伊启发的“社会雕塑(social sculpture)到更加激进的“干预主义艺术(interventionist art)”,再到“基于社区的艺术(community-based art)”或“合作艺术(collaborative art)”。但是,“社会参与式艺术”似乎是对离开艺术机构并进行各种干预或艺术社会工作的艺术的最常见描述,通常是为了在充满冲突的城市空间中进行某种对话。

当然,诸如社会参与式艺术和关系美学之类的术语是艺术批评,制度附属物和艺术实践的混合体(是从业者自身的一部分),并且这些术语趋于合并,如关系美学的特征成为社会参与式艺术的特征。从关系美学到不同种类的社会参与式艺术,强调对话是一个共同点。然而,尽管伯瑞奥德分析和促进的关系艺术倾向于牢固地嵌入在艺术机构的神圣空间中,如博物馆,美术馆和艺术馆,但是社会参与式艺术却试图在更大程度上采取在艺术的物理空间之外的研究的相对自主性,即通过尝试使用艺术的“自由”来围绕社会问题或外部问题进行专题研究或工作。做的很好的例子包括:丹麦画家肯尼思·巴尔弗特(Kenneth Balfelt)从2002年至2009年对哥本哈根的男士之家旅馆(Hotel Mændenes Hjem)进行翻新;WochenKlausur小组于1994年在罗马以北的一个村庄建立了一个设有老人院的临时收容中心;露西·利帕德的“屋顶着火了(The Roof is on Fire)”,它发生在1994年,220名年轻的非裔美国人在奥克兰市中心上演了一场针对警察暴力和种族刻板印象的表演。

▲[Image 1. Kenneth Balfelt & Fos, Radical Horizontality, interior design and restructuring of café, common rooms, TV-room, canteen and reception at a shelter for the homeless in Copenhagen (2002-2009). In 2013 the caravan that had been used as a meeting room had to be removed in order to make room for an injection room. The National Gallery recently acquired the caravan. Photograph by Kenneth Balfelt]

分析社会参与式艺术的最重要尝试之一是格兰特·凯斯特(Grant Kester)于2004年出版的《对话片断:现代艺术中的社区和对话(Conversation Pieces: Community and Conversation in Modern Art)》,其中,凯斯特试图建立一个美学和艺术历史框架,以便在其中进行分析和评估社会参与式艺术,它与美学创新和形式复杂性的关系较小,而与外部社区进行具体的合作。[4]艺术家走出了“白色立方体”,并与一大群称不上普通艺术观众的观众互动。凯斯特将这种艺术描述为“具体干预”,用“社会政治关系”代替了传统的艺术材料,例如画布,大理石或毛毡上的油漆。[5] Wochen Klausur小组,露西·利帕德和Superflex小组等艺术家提供了背景但没有内容,凯斯特写道。社会参与式艺术包括合作和相遇。其中,艺术的美学观点挑战了传统观点,并凸显了不同的存在方式。尽管重点放在对话与合作上,但凯斯特有意将这些做法与社会工作或政治活动主义区分开来,并将其识别为艺术。

制度批评和战术媒介

如果说关系美学和社会参与式艺术是政治化当代艺术中最重要的两个实践,那么我们还必须提到制度批评和战术媒介。当然,制度批评是上一代概念艺术的延续。概念艺术的“内部”论述的延续,以及对艺术机构的惯例和规则的批评,都是基于不可能找到机构以外的位置的想法。后概念艺术家如安德烈亚·弗雷泽(Andrea Fraser),克里斯蒂安·菲利普·穆勒(Christian PhillipMüller)和费拉德(Fareed Armaly),担当了自我批评的社会学家的角色,既不赞成现代主义的自律性观念,也不赞成前卫艺术的反审美的退出给艺术家的结构性约束的制度。如果前卫主义者是过犯的,并且赞成艺术的实现和包容性思想,那么制度批评会选择一种内在的方法,并进行一种“复杂的批评(complicit critique)”,继续进行概念艺术的对不可避免的艺术复兴与商品化的自我调查。这些调查没有前卫的悲观言论,也没有超越机构的希望,也没有革命突破的想法。

因此,如果制度上的批评是“现实的”,并试图利用艺术的自主权而不是去攻击和废除它(这里没有外部),那么我们就不能退出制度,但是我们可以揭露其运作方式——战术媒介是个有趣的DIY方法。艺术家在针对跨国公司和民族-国家的一场符号游击战中使用新媒体。战术媒介没有关注机构,而是干预了各个国家资产阶级公共领域的留存部分。布赖恩·霍尔姆斯(Brian Holmes)将其描述为艺术的一种扩展,其目的是向横向的批判文化实践或创造性的异议展开,目的是在艺术机构之外进行讨论,但在没有即将到来的颠覆性的前卫历史哲学概念的情况下进行。[6]

霍尔姆斯写道,艺术和新媒体融合在一起。独特的德勒兹主义者们和奈格里支持者的维度聚焦于飞行路线,网络和社会运动为主的战术媒介。战术媒介与改造全球化运动及其首脑抗议活动有关。在这场抗议活动中,艺术家不仅“装饰”了已经存在的政治要求,而且在组织一场新的创造性抗议运动中发挥了重要作用。该运动理解反资本主义的抵抗不仅会发生 在街头,也可以在屏幕上以中介形式出现。如果关系美学和制度批评以不同的方式仍然依附于或停留在艺术机构内,并且分别将艺术空间视为具有独特的统一性或妥协但不可回避的领域的地方,那么社会参与式艺术和战术媒介更像是“离心”,并试图激发艺术家外部的相对自由。

如果所有这些实践和相应的艺术理论在1990年代中期和2000年代初出现,那么问题是今天这些实践还剩下什么。有趣的是,回顾过去,由于大规模的制度选择的结果,关系美学似乎早已达到顶峰。伯瑞奥德强调艺术产生互动和社交的能力,这很快成为大规模扩张的文化产业到文化旅游和城市品牌的全球巡回的一部分。区别关系美学的微观乌托邦与新自由主义的艺术家作为企业家话语(artist-as-entrepreneur discourse),变得越来越困难。关系艺术的开放性成为艺术派对和创意城市话语。机构批评遭受了类似的命运,因为它很快成为当代艺术杂烩中的固定成分。在那里,任何以机构之名委托艺术家创作的客体,都会涉及重要干预。同时,制度批评在新制度主义中将策展和制度与关系美学融为一体,其中博物馆和艺术空间的策展人和馆长开始以制度批评做策划,展示政治代表或制度内部政治的代表。相对的艺术自主性因此再次得到不止一次的检验,但主要得到是肯定。回想起来,结果似乎是全面恢复。

长期以来,战术媒介似乎遭受了与关系美学和制度批评相同的命运,但是原因不同。正如格里高利·索莱特(Gregory Sholette)和吉恩·雷(Gene Ray)在“第三文本(Third Text)”主题刊物的引言中所写的“ 战术媒介走向何处?(Whither Tactical Media?)”,9/11和反恐战争似乎已经从战术媒介的下面夺走了地毯。[7]将政治视野缩小到在西方民主国家和穆斯林恐怖主义之间进行错误选择的趋势,倾向于消除任何形式的反资本主义批评的条件。在对世界贸易中心和五角大楼的袭击之后通过的紧急法律将对抗性以及更具娱乐性和创造性的抵抗行为定为犯罪,而改造全球化运动和战术媒介似乎都无法应对新的反叛乱政权。克林顿时代积极的施蒂蒙格(Stimmung)取而代之的是更加黑暗的色调。在这种色调中,酷刑,监视和恐惧政治使战术媒介的讽刺和嬉戏姿态显得无关紧要。但是,在阿拉伯起义的鼓舞下,所谓的正方形运动在2011年突然出现,战术媒介得以重新启动。随着M-15,宪法广场运动,占领运动(Occupy)以及后来的Nuit Debout,战术媒介已恢复为一种政治化的后艺术姿态。在这种姿态下,艺术家再次扮演制片人或组织者的角色,就像本雅明(Walter Benjamin)写作俄国前卫艺术的著名篇章一样。[8]

而且,还有社会参与式艺术。与关系美学和制度批评相比,它做得相当好。当然,社会参与式艺术也曾经历过同类型的发展,以及在关系美学和制度批评阻碍下的制度选择。例如,在贝尔法斯特翻新男士之家旅馆的过程中起着重要作用的大篷车,如今已成为哥本哈根国家美术馆中的装置艺术,但拿影响程度相比,两者的程度远不如社会参与式艺术,后者在2000年代成为了蓬勃发展的当代艺术经济的一部分,当时金融资本突然对艺术感兴趣。

凯斯特创办的《领域:社会参与的艺术评论杂志(FIELD: A Journal of Socially-Engaged Art Criticism)》证明了人们对社会参与式艺术和其讨论仍然非常活跃。凯斯特是该杂志的幕后推手,但它聚集了更多的艺术史学家,评论家和主要在美国居住的艺术家。编辑委员会由艺术史学家如伯克利的山隆·杰克逊(Shannon Jackson)、创意时报的策展人汤普森(Nato Thompson);人类学家如来自加州大学欧文分校的乔治·马库斯(George Marcus)和艺术家如塔尼亚·布鲁盖拉(Tania Bruguera)。他们都是政治化当代艺术领域的家喻户晓的名字。

迄今为止,该杂志已在线出版了四期,其中包括艺术家和作家格雷戈里·索莱特(Gregory Sholette),蹲坐的研究员艾伦·穆尔(Alan W. Moore)和波兰裔美国艺术家克日斯托夫·沃迪奇科(Krzystof Wodiczko)的贡献。索莱特为第一期写了长长的文字,其中他回顾了开创性的展览“干预者(The Interventionists)”,他于2004年在北卡罗来纳州马萨诸塞州美术馆与汤普森(Nato Thompson)共同策划了该展览,以此为起点评估了社会参与式艺术的发展。那时。艾伦·穆尔与格洛里亚·杜兰(GloriaDurán)一起在马德里塔巴卡莱拉(La Tabacalera)的一个自发组织的社交中心撰写了文字。沃迪奇科的贡献是标题为“内部公众(The Inner Public)”的文字,其中,他着眼于城市空间的视觉祛魅,以公共干预的主导性接收力来应对其项目有协作特征的任务。该期刊还包括访谈和评论,这是相当传统的期刊类型。

因此,该杂志与其他涉及政治化当代艺术的杂志之所以脱颖而出,主要是诸如穆尔和杜兰的人类学案例研究。但是,我们离Artforum,Frieze或Flash Art等丰富多彩的当代艺术期刊还很遥远,因为没有广告或展览的简短评论。相反,FIELD提供了类似穆尔和杜兰的深入介绍,其中不仅描述了项目并将其嵌入艺术历史环境中,而且以参与性和当地环境为重点的将其政治语境化。

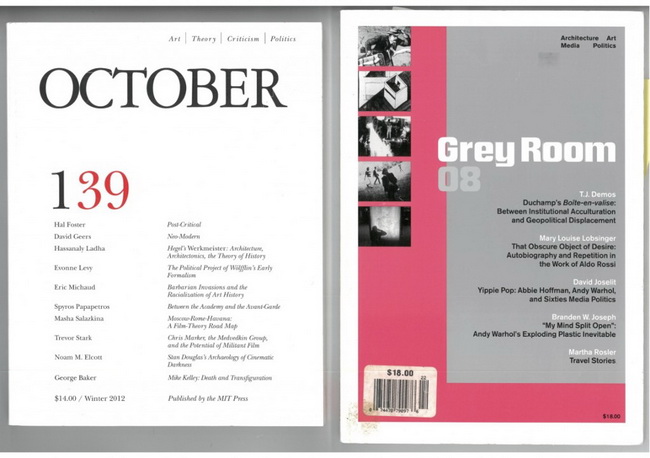

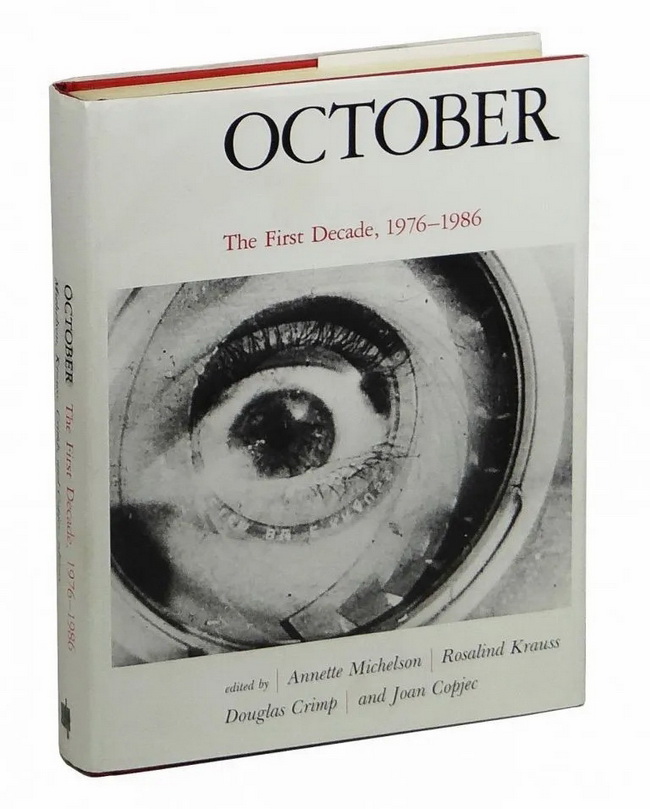

《领域(FIELD)》将自己的名字写在如第三文本的学术期刊网络中。第三文本开始由Raseed Araeen于1987年创立,包含Miwon Kwon和Helen Molesworth的文献(从1994年到2004年)和Gray Room(麻省理工学院出版社,自2000年以来一直发行)。但是,巨大的幽灵还是在英语世界中主导地位的当代艺术学术期刊《十月》。

▲[Image 2. Covers of Third Text and Documents]

▲[Image 3. Covers of October and Grey Room]

▲OCTOBER

说起那些经常被忽视但很重要的文献,肯定有《十月》的第三代(罗莎琳德·克劳斯领导第一代,“消失的”道格拉斯·克里普领导第二代,克劳斯的学生海伦·莫尔斯沃思(Helen Molesworth)成为第三代)。它试着继续前进,但想脱离对1990年代新制度性批评的肯定(Andrea Fraser,Mark Dion等人)的遗产(作为具体期刊,更重要的是,作为艺术史实践,也作为艺术阐释和历史视野的阵地)。Grey Room被描述为《十月》的第四代。艺术史学家试图建立一个跨学科的期刊,其中视觉艺术只是设计,建筑,新媒体和政治等领域的主题之一。

《领地(FIELD)》是一项与众不同的工作,因为它与《十月》杂志关系不大,但是仍然被迫介入《十月》杂志占主导地位的阵地中。但是《领地》拒绝了《十月》的艺术史词汇(我们可以称其为后格林伯格主义和法国结构主义的扩展领域的组合),并转向人类学和社会学来解释社会参与式艺术。《十月》的解释框架已经不再适用。 [9]

凯思特与《领地(FIELD)》

▲FIELD, ISSUE 12/13, March 2019

凯斯特将这个项目定义为“一种新的跨学科批评”的产物,它可以展现社会参与式艺术所参与的机构之外进行的类似运动。重要的是要超越《十月》仍然与艺术品(及其形式组成)有关的审美标准。[10]

凯斯特写道,社会参与式艺术的评论家应该参与“实地分析(Field analyses)”,因此以此命名杂志。艺术史学家需要认真对待艺术的社会参与及其与艺术专业之外的观众互动和合作的方式,因此,发展一种艺术民族志,单个艺术品不再是作为特定分析对象,而是一种把项目本身作为批判性分析起点的、艺术家与当地社区之间的关系。凯斯特谈到“对特定项目的密切调查,即权力和反抗是如何通过审美,话语,主体内部和制度因素的综合体在运作。” [11]

有一种向社会参与式艺术的协作特点的环境和形式发展的运动。因此,艺术史学家不能仅仅在机构内部分析已经生产的对象,例如绘画,装置,表演等。艺术史学家必须深入实地并分析艺术品的产生与接收。凯斯特的艺术批评不仅是对《十月》以工作为中心的结构主义形式批评的拒绝,也是针对伯瑞奥德对会议性的关注(指艺术品和观众之间的交流)以及机构间或多或少始终存在的缝隙(从非常直接的物理意义上来说)。凯斯特感兴趣的艺术当然仍然是艺术相对自律的一部分,但它更加注重过程导向,并且发生在博物馆和画廊等传统艺术空间之外。

凯斯特在写作中强调社会参与式艺术的全球维度,它已遍及全球各大洲。因此,《领地》必须具有全球名片,并呈现来自世界其他地方的社会参与式艺术。这是一个重要的扩张。《十月》一直安全地保持在西方现代主义及其复杂来世的范围内,正如在第一波艾滋病行动中烦恼的(非)介入,以及随后的与身份政治有关的艺术以及后来装置艺术和关系美学。[12]非西方艺术的缺失充分说明了《十月》的欧洲中心主义(许多人指出,如果我们考虑列宁和托洛茨基对国际主义和全球革命的不懈承诺,今天以该期刊的名义提及俄罗斯革命的话是在开玩笑。)克劳斯和他的同事如何在《十月》杂志革命的旗帜下重现西方现代主义和现代主义之后的艺术典范令人困惑。不幸的是,凯斯特似乎倾向于减少《领地》对西方艺术史的潜在批评,以质疑别处而来的社会参与艺术的引入问题,就好像这是地理多样性的问题一样,将关键性调整限制于对已存在典范的扩展。而不是试着拆卸它。

接下来是田野调查和人种志的问题。凯斯特提出了一种新的跨学科艺术批评,该批评采用了人类学的田野调查和参与者观察实践,并且出走艺术机构,转到社会参与式艺术的场地。评论家应该去项目所在的地方,随着时间的推移观察它们。凯斯特写道,评论家必须“先验性”地“验证”艺术作品及其“结果”,尽管目前尚不清楚如何进行。凯斯特没有继续对政治化的当代艺术的人类学转向进行批判性分析,而是建议将其扩展并应用于艺术批评,而不提及过去三十年来对民族志研究的广泛田野实践的批评。

正如人类学家蒂姆·英戈尔德(Tim Ingold)所写的那样,“人种志已成为人类学学科中最被滥用的术语。” [13]而且,这甚至没有提到帝国主义的人种史前史,它一直困扰着人类学,并迫使其挑战外部的、使用中立语言分析收集到的“原始”材料的科研人员的观念。凯斯特当然不会将人种学非批评地应用于艺术批评,但是他对新的批评领域分析的描述并不十分清楚。因此,仍然不确定该项目应该做什么以及为谁服务。

▲Smashed subway sign at Syntagma Square, Athens, after riots February 12, 2012. Photography by Joen Vedel

凯斯特描述了新的跨学科的田野调查,艺术史模仿这种形式或已经成为这种形式。目前尚不清楚凯斯特想走多远。他似乎不想发明像文化研究这样的反学科。他更多地是要质疑社会参与式艺术的批判性或历史性分析的更新(人类学或社会学转向),他将新的规训描述为“一种务实的分析”。他明确地将自己与《十月》和其领导地位区分开来。凯思特将其定义为与不知情的“假设的旁观者”一起工作的“当代前卫艺术”。“假设的旁观者”被认为是在不知情的情况下,因此必须有意识地被艺术家或艺术品转变。凯斯特在两个方面进行斗争。一方面,他发起了对现代主义自律艺术的批判,其中艺术的力量在于与生活的距离。另一方面,他试图使自己远离前卫艺术的对抗性和全方位直面的姿态,后者拒绝有限的收益和解决方案。

凯斯特认为,尽管存在差异,但这两种做法或意识形态在旁观者眼中的屈尊相同。对于现代主义和前卫艺术而言,观众都是一个问题,观众被“嵌入”在整体中,并被艺术品或强迫他/她行动的艺术家从他/她的顺从中解脱出来。[14]凯斯特说,社会参与式艺术对观众有不同的处理方式,因为它不会将观众表现为顺从者或无知者。因此,人种学转向也是从前卫艺术的假想观众转向社会参与式艺术的实际人们的运动。尽管前卫的或现代主义的观众批评略有删节,但它仍然具有很高的关联性,并且支持这一悖论观众的“基础”矛盾是无法解决的。旁观者的同时否定和拥护,即以大众是被动的但可能是革命的集体主体的先锋派为最终,当然与现代艺术的本构悖论有关:作为一种现代现象,艺术具有相对自律性,并嵌入以自律为特征的更广泛的分化过程中。

从德国浪漫主义到批判理论,再到情境主义者,我们有不同的尝试来描述这种歧义。其中有两个必须满足:1930年代,赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse)写道“文化的肯定特征”,即艺术品显示了不同世界的图像,但同时又确认了这个世界,因此,它起着“安全阀”的作用。 ”;在1960年代后期,马里奥·佩尼奥拉(Mario Perniola)将艺术描述为资本主义社会中唯一允许的创造形式,是有限的和单独的创造和自由形式,没有实际后果。[15]凯斯特似乎对这种双重性不感兴趣,这种双重性与艺术的机构地位有关。他大致认为,通过从物理上超越传统艺术空间,社会参与式艺术也逃脱了其机构的概念空间,或者至少,某种形式的质变正在发生,而关键的实地分析会在此发生。无疑这里发生了一些有趣的事情,但是“原始的”双重性始终存在,这质疑了单个艺术品改变现实的能力。

凯斯特的批评之批评

凯斯特的新的社会参与式艺术批评的问题之一,在很大程度上模仿了社会参与式艺术的实践,它依赖于经过调整的哈伯马斯主义的交流观念。在这种观念中,对话会导致对他者的同情和认同。评论家不应该将重点放在艺术品的形式上,而应以同情心进行报道,并评估参与社会的艺术品听取背景和听众的能力。这是关于在艺术家及其合作者之间建立“移情认同”。[16]这里问题化了共识和主体间性的特殊性,这倾向于从更激进或“不合理”的要求中退缩。也就是说相比起使不会消失的排斥和断裂的过程可视化,这些要求对建立对话或同情心的兴趣较小。因为艺术家(和评论家)有良好的意愿,并希望动员当地社区。

凯斯特在2015年发表的题为“关于社会参与艺术中的理论与实践之间的关系”的最新文章中提到了批判理论,点明从1930年代初到第二次世界大战后这段时期法兰克福学派发生的转变。他认为霍克海默在他的1931年就职演讲“社会哲学的现状和社会科学研究所的任务”中,描述了经验分析和理论产物的交叉恶化为“无菌型功能主义”[17]。批判理论放弃了实证分析,而变成了一个遥远的理论计划:“面对无产阶级未能团结起来反对法西斯主义和“全面统治”的出现使资本主义,法西斯主义和共产主义国家体系几乎无法区分(至少对阿多诺和霍克海默而言),真正的革命动力已被转移到封闭的美术领域。”正如罗素·雅各比(Russell Jacoby)等人所描述的那样,我们正在历史,政治和理论上处理非常复杂的过程。[18]

但凯斯特的分析移动太快,无视这几十年来发生的实质性历史转变。凯斯特并没有处理1917年至1923年之间革命事业起飞以来的历史发展:西欧革命性进攻的预防性(意大利法西斯主义)和“终结”(德国纳粹主义)的反革命出轨,苏联的国家资本主义反革命,经济危机和反法西斯主义的斗争,第二次世界大战以及阿玛迪多·博尔迪加(Amadeo Bordiga)所说的“资本奴隶的大屠杀”,以及对墨西哥生产设备的重建战争结束后的西欧地区,导致了高利润率,并在冷战的框架内缩小了政治视野。在这一过程中,西欧工人阶级运动将自己纳入民族国家民主制,放弃了对政治权利和获得商品和福利的革命性要求的最后诉求。[19]批判理论实际上是在试图分析这种发展(情境主义者和后来的文化研究),在这种发展中,工人阶级的身份和文化逐渐瓦解,并被缺乏政治代理的,由图像驱动的新主观观念所取代。放弃经验导向分析的问题来分析这种发展是完全不够的。

▲Smashed subway sign at Syntagma Square, Athens, after riots February 12, 2012. Photography by Joen VedelFrench president Charles de Gaulle as a target used by the Situationist International as part of the “Destruction of RSG-6” exhibition in 1963. The audience was asked to fire air rifles at de Gaulle and other politicians.

结语

当然,凯斯特正在与他认为特权艺术并看不起所谓“普通”人的崇高理论立场背道而驰。我们必须走到实地,以同情心分析社会参与的艺术项目,而不必依靠以前关于艺术和政治侵略的宏伟构想。这可以很好地作为对艺术的救赎意义的警告,艺术是将拯救我们,但凯斯特存在走得太远的风险,最终只能继续导致1990年代批评的规模下降,在这种批评中微观政治和微观乌托邦取代了思想革命和历史机构,最终证实了新自由主义的“历史终结”言论。[20]我在其他地方将其称为“适度建议的艺术”,其中艺术已成为一种社会修复活动,可以解决非常具体的问题,并试图突出或解决它们。从更广泛的角度来看,这等于是改良主义者接受了对资本主义现代性的暴力再现:在后革命时代,不可能做出根本性的改变,我们必须适应小规模的调整(调整和继续缓慢的结构性暴力,这是资本主义生产方式的重要组成部分)。[21]

阿多诺和霍克海默仍然对一个历史主题有一个想法,毫无疑问,它以阿多诺形容为“无阶级阶级社会”而获得了一种幽灵般的形式。但是批评的任务是分析这种发展。对于凯思特来说,这似乎不是必需的:他没有这样的主题,甚至没有关于这个主题的想法。这是个社会参与式艺术可以修复和改善的世界,然后社会参与式艺术评论可以描述。我认为,这揭示了社会运动在凯斯特对社会参与式艺术的讨论中没有体现出来:没有Occupy小组,没有Black Lives Matter 运动。从这个意义上说,实际上,凯斯特保持了对艺术,甚至艺术历史背景的陌生的联系,依赖着对艺术,革命和资本主义之间关系的并不充分的辩证理解。

作者简介

Mikkel Bolt Rasmussen(1973)是一位艺术史学家和文化评论家。他是哥本哈根大学艺术与文化研究系的副教授。

Note

[1] Nicolas Bourriaud: Relational Aesthetics [Esthétique relationelle, 1998], translated by Simon Pleasance & Fronza Woods (Dijon: Les presses du reel, 2002).

[2] Cf. Claire Bishop: “Antagonism and Relational Aesthetics”, in: October, no. 110, 2004, pp. 51-79. Other very critical interpretations include Hal Foster: “Arty Party”, in: London Review of Books, December 2003, pp. 21–22. For an attempt at a more nuanced reading, see: Stewart Martin: “Critique of Relational Aesthetics,” in: Third Text, vol. 21, no. 4, 2007, pp. 369–386.

[3] Cf. Lucy Lipard: “Trojan Horses: Activist Art and Power”, in: Brian Wallis (ed.): Art after Modernism: Rethinking Representation (New York: The New Museum of Contemporary Art & David R. Godine, 1984), pp. 342-358.

[4] Grant Kester: Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art (Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 2004). See also the following book, The One and the Many: Contemporary Collaborative Art (Durham: Duke University Press, 2011) in which Kester expands his analysis of socially engaged art.

[5] Ibid., p. 7.

[6] Brian Holmes: Unleashing the Collective Phantoms: Essays in Reverse Imagineering (New York: Autonomedia, 2008).

[7] Gene Ray & Gregory Sholette: “Introduction: Whither Tactical Media,” in: Third Text, vol. 22, no. 5, 2008, pp. 519-524.

[8] Walter Benjamin: “The Author as Producer” [“Der Author als Produzent”, 1934], translated by Anna Bostock, in: Essays on Brecht (London: Verso, 1998), pp. 85-103.

Yates McKee’s new book, Strike Art: Contemporary Art and the Post-Occupy Condition (London & New York: Verso, 2016), is an impressive attempt at analysing the artistic dimension of Occupy or contemporary art as post-artistic protest art.

[9] In many ways, Documents was the U.S. equivalent to the French Documents, edited by Bourriaud and Eric Troncy. It is interesting that the early 1990s were characterised by an explosion in the number of non-commercial art journals that all competed in different ways in developing an art critique able to account for the new artistic practices that emerged at the time. In France alone, we have Documents, Purple Prose and Art Bloc Notes. Interestingly, the driving forces behind the two later journals ended up in the fashion industry. In the US, the other important early 1990s journal related to the new generation of institutional critique was Acme Journal, edited by critic Joshua Decter and artist John Miller.

[10] Grant Kester: “Editorial”, in: Field: A Journal of Socially-Engaged Art Criticism, no. 1, 2015, online: http://field-journal.com/issue-1/kester

[11] Ibid.

[12] One of the best examples of the difficulties October has had with more politicized art practices is the discussion in “The Politics of the Signifier” about the Whitney Biennale in 1993 for which there was an explicit identity political agenda. It is very difficult for Krauss to accept the inclusion of a clipping from a newspaper article with a quote by the African-American mayor of Los Angeles about the Rodney King incident in Lorna Simpson’s installation “Hypothetical?” because, according to Krauss, it short-circuits the meaning of the artwork and reduces it to a question of “black rage”. See “The Politics of the Signifier: A Conversation on the Whitney Biennale”, in: October, no. 66, 1993, p. 5.

[13] Tim Ingold: “That’s enough about ethnography!”, in: HAU: Journal of Ethnographic Theory, vol. 4, no. 1, 2014, p. 383.

[14] Kester’s criticism of the alienated spectator of modernism and the avant-garde, a spectator who has to be provoked by the conscious artist resembles Jacques Rancière’s analysis of the “emancipated spectator”. However, Kester does not refer to Rancière. In an interview in 2006, Kester wrongly identified Rancière with an avant-garde position even though Rancière explicitly dismissed the avant-garde and criticized Debord and the Situationists for looking at the spectator as blinded or alienated. That Kester gets Ranciére wrong in this way probably has something to do with the reception of Rancière in (Anglophone) contemporary art in which, for instance, Claire Bishop has referred extensively to Ranciére in her critique of Kester in which she faults him for a failure to address the aesthetic dimension of art. That Bishop effectively uses Rancière to downplay art’s anti-institutional and anti-capitalist dimension only makes things worse. Part of the problem has to do with Rancières own fairly fussy description of art’s meta-political dimension (an expansion and supplement to his earlier description of the meta-aesthetic dimension of politics) in which modern art is characterized by the ability to use and thematize everything, making everything the object of aesthetic appreciation. That way, modern art has a utopian potential to show a different “sharing of the sensible”, to show a different world. Rancière’s fine re-reading of the dual character of art unfortunately stops there, forcing him to reject the avant-garde’s anti-artistic and revolutionary experiments.

[15] Herbert Marcuse: “The Affirmative Character of Culture” [“Über den affirmativen Character der Kultur”, 1937], trans. Jeremy J. Shapiro, in idem: Negations: Essays in Critical Theory (London: Mayfly Books, 2009), pp. 65-98; Mario Perniola: L’alienazione artistica (Milan: Mursia, 1971).

[16] Grant Kester: Conversation Pieces: Community and Communication in Modern Art, p. 150.

[17] Grant Kester: “On the Relationship between Theory and Practice in Socially Engaged Art”, in: A Blade of Grass, 29 July 2015, online: http://www.abladeofgrass.org/fertile-ground/between-theory-and-practice/

[18] Russell Jacoby: Dialectics of Defeat: Contours of Western Marxism (London & New York: Cambridge University Press, 1981).

[19] Amadeo Bordiga: “War and Revolution” [“Guerra e rivoluzione”, 1950], online: https://libcom.org/library/war-revolution-amadeo-bordiga

[20] Leo Bersani coined the phrase “culture of redemption” to account for theories that want art to redeem life (but end up demeaning both art and life). The Culture of Redemption (Cambridge, MA & London: Harvard University Press, 1990).

[21] Mikkel Bolt Rasmussen: “Scattered (Western Marxist Style) Remarks on Contemporary Art and its Difficulties”, in: Third Text, vol. 25, no. 2, 2011, pp. 199-210.

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。