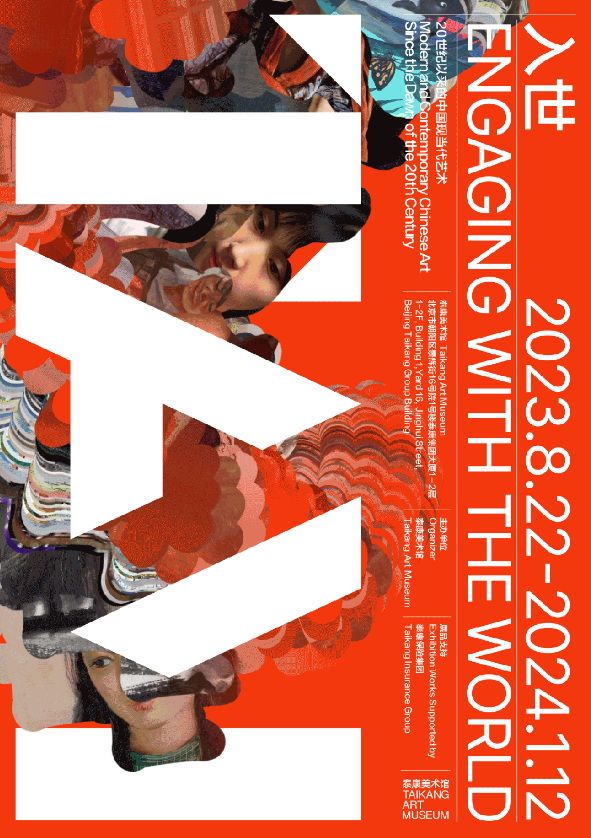

泰康美术馆于2023年8月22日举办开馆展“入世:20世纪以来的中国现当代艺术”。本次展览以泰康保险集团的收藏为依托,选取了涵盖了百年历史的 101 件作品,包括绘画、装置、摄影、影像等媒介类型,从“艺术与人”和“艺术与社会”两个主要方面呈现中国现当代艺术进入20世纪以来的发展历程。展览聚焦20世纪中国现当代艺术的“入世性特征”,探讨了艺术家如何将自我和艺术作品与社会现实紧密连接起来的历史进程。

▲ 周廷旭,夏日小岛,布面油画,61×76cm,约1936,©️泰康收藏

入世:20世纪以来的中国现当代艺术

文︱唐昕

任何艺术创作都有它形成的社会基础,谈艺术绕不过艺术作品、创作艺术的人以及所处的时代。与我国古代传统艺术相对照,进入20世纪以来,艺术最显著的变化就是入世性特征的凸显,表现在两个方面:一是“人”的释放,一是艺术与社会、与现实的紧密关联。以大历史观的方法看这段艺术史,就必须要明了这个时代,明了以艺术家为代表的现代知识分子。明了这个时代,不仅要从内部观看时代本身,还要从全球视野的格局中观看。明了以艺术家为代表的现代知识分子,可以在对他们的历史身份解读中,在对他们的国际影响解读中,懂得他们。

传统文人:

入世精神与遁世表达

古代文人希望入世参政,帮助圣主明君治国平天下,怀才求仕是实现自己的政治抱负、深入参与社会的唯一途径。孔子自称“待贾者”,游说列国,以宣传礼治天下为己任,期待得到各国君王的共鸣,实行礼治之道。他随时准备得到赏识和参政的机会,希望依靠政权的力量去推行礼教。孔子积极入世的精神,成为天下儒士的精神遗产,对后世的影响极为深远,特别是汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”以后,儒学的入世追求成为华夏价值系统的显学,受到天下读书人的尊崇。

在几千年的历史中,治国安邦依赖官僚体系,而这个体系中文人士大夫是不可或缺的重要部分。商周、春秋时期,礼法治国,诸子文人的社会地位很高,孔子、墨子周游列国,所到之处无不受到国君礼遇,否则会被耻笑为不文明国家。这些诸子文人代表文明和文化的高度,但国家的治理权在贵族阶级,文人只有建议权,实际并不参政。到唐宋时期,科举制度降低了读书人入世为官的门槛,为社会中下阶层打开了通过读书参与社会治理的机会。文人士大夫入世辅佐帝王,开始与皇家共同治理国家,成为国家治理的主流群体,参与国家管理制度的改革。到元明清,士大夫仍然是国家治理的主要力量。换句话说,读书人要想获得参与社会治理的机会,就必须进入体制,科举制度是他们进入体制最重要的通道。

孔子的入世思想为天下读书人所秉持,很多读书人从幼年就心存国家社稷,以辅佐君王、治理国家、修齐治平为志向,但宦海沉浮,很难一帆风顺。士大夫为官一旦遭遇贬黜的境遇,选择避世,可能是他们生存的唯一选择,甚至是安家保命的唯一机会。

这种避世情况下,他们参与社会治理的权利也同时被罢黜,只能苟且余生,入世的愿望和对世事的思考只能埋在心里,心中惆怅和积怨难免越积越多,却不能随意抒泄和表达。他们曾经科举选拔参与朝政,一般都学问深厚,精于诗赋文章,于是文学和书画成了抒怀的途径。仕宦时期,他们积极入世,忙于公务政事,很少有精力专注书画。避世隐居失去参政议政的资格,置时间、精力于诗书绘画,遁世状态也决定了在他们的诗书绘画中同样是一片遁世景象。他们遁于山水之间,书胸中丘壑,远离世事烟火,甚至尽量避免因“人物”形象的出现,而负载什么对世事的联想或牵扯,于是乎文人画的历史中,山水题材占据了绝对的主流地位,“人物”出现或少且小,或身卑位微。因为如若苟且偷生的贬居生活,还以诗画议论世事,难免给人心有不甘之嫌,又怎能让当权势力放心呢?甚至可能因文灾被继续追杀灭门,厄运难逃,所以遁世自娱是古代文人画的共同特征。

▲ 吴冠中,北国风光,68×179.5cm,木板油画,1979,©️泰康收藏

陈师曾在《文人画之价值》中指出:“何谓文人画?即画中带有文人之性质,含有文人之趣味,不在画中考究艺术上之功夫,必须于画外看出许多文人之感想,此之所谓文人画。”明朝沈颢在《画麈》中阐述:“古来豪杰不得志于时,则渔耶、樵耶,隐而不出。然尝托意于柔管、有韵语、无声诗,借以送日。故伸毫构景,无非拈出自家面目。”士人不得志,就往往寄情于书画或琴酒以度日。这种“学不为人,自娱而已”的古风,使文人画创作不追求“师造化”,而转向向内求索。所谓“自娱”,实际上是借自然景象表达内心情感,抒发胸中逸气。特别是退隐失志文人和隐逸文人,他们是中国古代社会的精英群体,当生命中的难题无法解答时,便以艺术喻见其迹。逸笔草草,聊以自娱,成为一种审美自觉,使文人画成为一种文人内心秩序的写照,内心涌动的能量变换更成就了古代书画一件件的巅峰之作。

文人仕宦入世、遁世创作的情况随着“三千余年一大变局”,特别是在进入20世纪后,随着科举制度的废除,文人向现代知识分子转型,发生了根本性的变化。艺术家在新世纪成了一个独立的专业身份,他们直面现实,执着于艺术的追求,将对于社会、人生种种问题的思考通过创作呈现出来,使得艺术创作在20世纪前所未见地充满了对入世精神的审美表达。

本次展览以“入世”为题,主要想呈现中国进入20世纪以来文化变革潮起潮落中的艺术发展,从泰康收藏中遴选百件作品,时间跨越百年历史,从“人”“艺术与社会”两个主要方面窥见与千年传统相应的变化。

▲ 陈逸飞,黄河颂,布面油画,143.5×297cm,1972,©️泰康收藏

以艺术入世

随着工业革命的扩散,20世纪早期欧洲中心主义和现代主义在全球范围内广泛传播,国内的艺术才俊们为了接触到这些思潮,开始大规模跨国留学,向西方学习成为艺术进步的共识。在法国、比利时、德国等地,他们通过接触不同的文化和艺术流派来拓宽自己的视野和创作技巧,在透视法和解剖学之后,多种形式语言冲击着他们的视觉。这不仅意味着对于西方艺术样式的了解和掌握,更是对于西方思想和文化的认知。

怎样面对时代是他们不得不思考的重要问题,怎样在一个新时代来创建自己的艺术,自身文人传统与西方的文化和形式语言的纠结,开始痛苦地缠绕着他们。借鉴西方现代艺术的创新和思维方式,在艺术创作中融入西方风格和理念,同时保持并反思传统中国艺术,探索中国现代艺术本土化的创新转型之路,兼容并包成了时代重要思想。

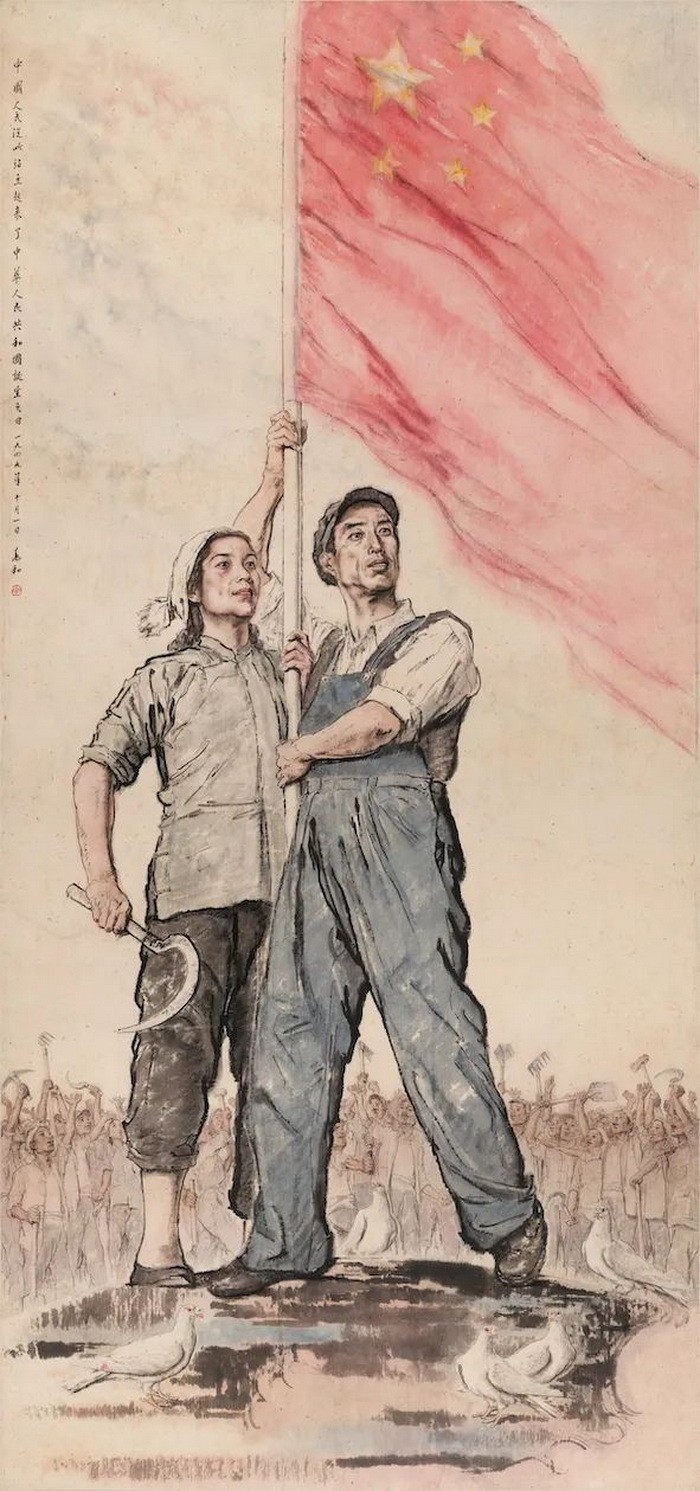

▲ 蒋兆和,中国人民从此站立起来了,纸本设色,283×132cm,1949,©️泰康收藏

西方艺术与现实多种多样的关系,不论强调个人对生活的情感表达,还是关注社会现实或对政治议题的参与,都对中国艺术家产生了很大的影响。他们一改过去中国传统文人画的遁世表达,积极致力于以艺术反映社会现实,推动社会进步和发展。艺术迎来入世时代。

探索中国现代艺术本土化的创新,以艺术直接表达对社会的参与,成为中国艺术的入世性在20世纪以来现代化进程中最突出的两个特征。艺术家们建立起艺术与社会的新型关系。

▲ 刘小东,吼声,布面油画,250×300cm,2021,©️泰康收藏

人物题材

在艺术技法、语言演变的背后,激烈的意识和思想的转变,体现在画面上,较传统文人画产生诸多的不同。除了艺术贴近现实,就是大量的人物题材创作的出现。虽然我国古代历朝历代艺术创作中都有人物画,但似乎人物画很难串起一部中国古代绘画史。

与中国古代艺术的山水传统形成鲜明对照,西方艺术史可以说是一部为人造像的历史,对“人”的母题的思索,对“人”自我生命价值与意义的探究,是西方文化的传统,人物题材创作串联起来的是一部反映人性意蕴与社会价值观念演变的视觉史。古希腊艺术通过描绘人体的姿态、肌肉和神态,展现人的美和力量。罗马艺术更注重描绘人物的感性和个性特征。即便中世纪基督教艺术中的创世记、原罪与救赎都与对“人”的母题思索密切相关。文艺复兴以来,“人”的母题创作更是不胜枚举。对人的个体价值观,“我是谁?我从哪里来,要到哪里去?”涉及人的身份、归属和未来方向等问题更是西方文化传统的核心问题。

受到西方绘画的影响,“人”的形象和题材成了20世纪中国新艺术非常重要的表现主题,拉开了与传统文人画避讳人的显著差异。艺术家们描绘个体“人”的身份、情感和内心世界,探讨人的价值、意义和社会存在,在表现手法上,注重人物形象的逼真和真实性。“人”成了新型艺术的核心话题、题材甚至创作媒介。

▲ 耿建翌,灯光下的两个人,布面油画,118×155cm,1985,©️泰康收藏

▲ 胡善馀,穿绿毛衣的少女,布面油画,73×54cm,1944,©️泰康收藏

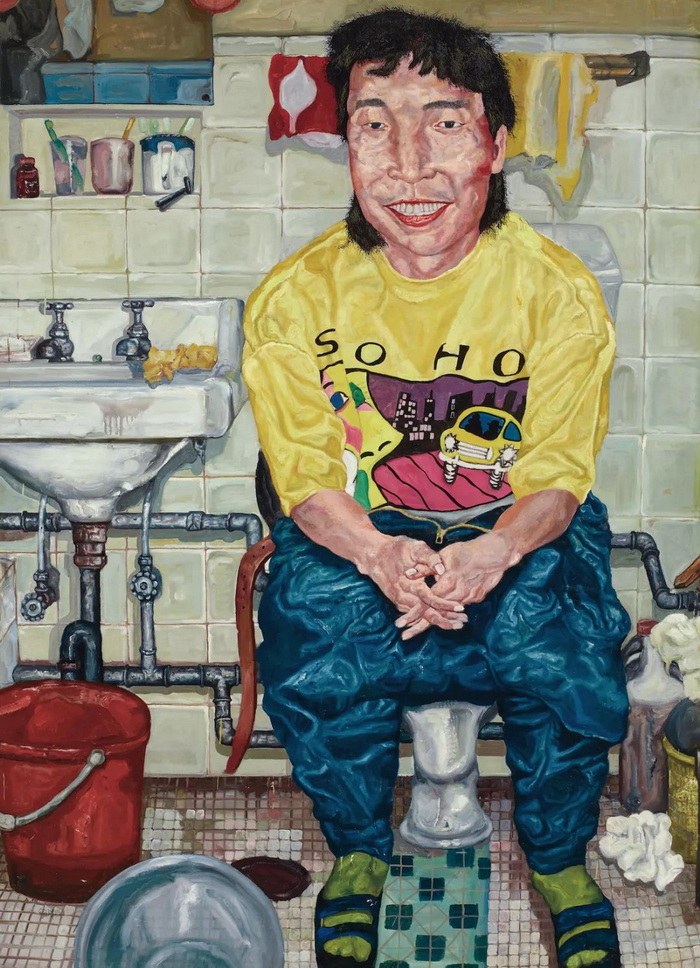

自画像

西方人物绘画中有一种具有特殊意义和价值的类型,在西方艺术史上占据重要地位的,是以“我”为中心、以艺术家自己为模特作为表现对象的一种自我解读和表达,即自画像。自画像创作在文艺复兴时期开始逐渐流行,每个时期、各种风格流派的艺术家都在自画像创作中面对自我,发现、认识甚至是剖析自己,探索自己的内心世界,表达自己的思想、情感和信仰,审视和反思自身形象和身份。

凡 · 高头上缠着纱布的自画像广为人知,但大家不一定知道的是他有二十二幅自画像是在精神病发割掉自己耳朵之后画的。在镜子里,他不停地面对自己,看自己。是否在观看中感到陌生、难堪、荒谬的焦灼?是否在叩问活着的意义和价值?不被周围人接受,能否自我认同呢?在无数次的观看自己后,又要在画布上与自我对话,在自我形象的创作中书写自我审视与自我救赎的内心挣扎。如果遮去这些自画像中的其他部位,只留下眼睛,只与他的目光相对,绿色的瞳孔中你能感受到的共同之处,是经过他一次次确认的严肃。与此相对,中国的文人画传统中,以人物为主题的绘画与浩瀚的山水画相比,其数量并不多,人物画创作因为各种忌惮,很少正面面对和描绘真实人物,传世的自画像更是寥寥可数,大多运用隐喻的手法将自己置入一种情境,人物与情境共同构成一种精神境遇的投射。

赵孟頫作为元廷中的汉族宠臣,不仅在朝中备受排挤,没有施展才华的机会,更被汉族文人所不齿。他一心卸甲归田、回归故里,但身不由己。在艺术上他主张以“师古”来“探新”,强调画中的“古意”,“不假丹青笔,何以写远愁”,实在是一种不屈精神的写照,内心深处,精神上永不称臣。在《自写小像》(故宫博物院藏)图页中,画家“仅寸许”,将自己的存在微小化,融进山水之中,凸显自己作为一个个体在社会中的微不足道。他在画法上继承了唐朝的青绿重彩,以示自己对传统文化的推崇和崇尚,在摹古中昭示自己的身份。他将自己置身于溪流茂竹的环境中,精神上贴近着晋朝《兰亭序》的文人风骨。

▲ 元 赵孟頫,自写小像(局部),故宫博物院藏

唐寅的自画像《桐阴清梦图》,以白描的手法描绘了半棵梧桐树下坐在藤椅上仰天闭目的男子。画中题诗:“十里桐阴覆紫苔,先生闲试醉眠来。此生已谢功名念,清梦应无到古槐。”因牵连科场舞弊案,满腹才华的唐寅受到一生中最大的打击,政治抱负无处施展。初尚才情,晚年颓放,任逸不羁,这幅自画像是画家对自己颓废人生境遇的自写。

台北故宫博物院藏的石涛《自写种松图小照》中,作者简淡清疏地将自己描绘为一个松林中的清雅隐士,虽为堆石高手,画中人身边却只有自然林木,足见其闲适淡远、与世事无干的清高心态。

古代读书人中也有极少数只为修身立德、拒绝入朝为官的隐逸文人,沈周有家传读书不入仕的传统,“功名大欲渊,取之无一足”,二十八岁便隐逸于市。晚年在明人《沈周半身像》(故宫博物院藏)上题跋:“人谓眼差小,又说颐太窄。我自不能知,亦不知其失。面目何足较,但恐有失德。苟且八十年,今与死隔壁。正德改元石田老人自题。”后又题:“似不似,真不真,纸上影,身外人。”画中沈周头戴深色软帽,目光炯炯,脸上的皱纹和老人斑刻画得十分仔细。虽然专家们近年的研究更倾向于这幅肖像是当年由沈周邀请职业画师所为,并不是沈周的自画像,但这幅背景空无一物的肖像画,依然能看出沈周不计较外貌,强调个人修养和美德,在生命即逝时传递对生死和人生价值的思考。在我看来,这幅纯粹的半身像,仍可谓是传统绘画中旷世难觅的奇作。

进入20世纪,随着现代艺术的兴起和对个性化创作的推崇,自画像逐渐成为中国艺术家表达自我、展示个性、探索身份的重要方式。在本次展览中的“艺术家”章节,包含选自泰康收藏的从1929 年至当代近二十件自画像创作,我们从中可以看到受到不同时期各种国际艺术流派和风格的影响,呈现出多样化的创作手法、媒介特征和思想内涵,亦反思本土社会和生存的种种问题,很多作品非常独特且具有启示性。

▲ 刘炜,自画像,布面油画,177×129.5cm,1992,©️泰康收藏

《资本论》

四次工业革命,机器进入人类社会生活,促使技术不断跃进,机器与技术发展形成一种互相促进的循环关系,并在循环中不断升级。工业革命早期,机器推动生产力提高,工厂生产成为新的生产方式,为配合机器运转,形成了接受技能培训的工厂工人,上岗实际上是为配合机器运转,这是人类与机器关系中从“0”到“1”的变化。今天当我们不得不面临并讨论人类与人工智能的关系的时候,回顾工业革命之初的人类与机器关系,是不难理解其中的问题的。

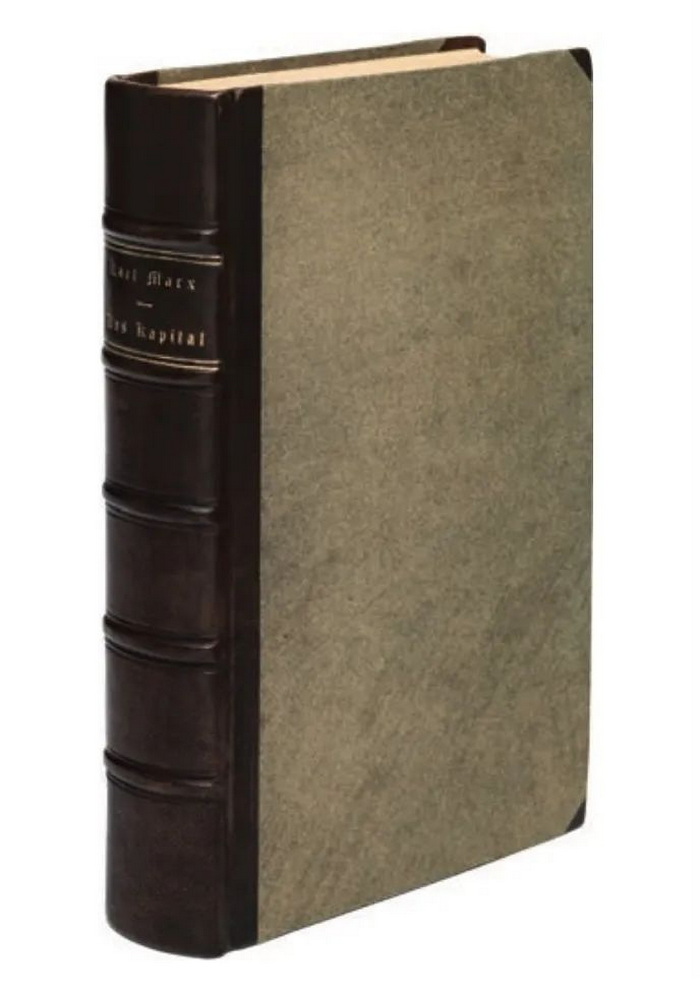

随后,为让更多更先进的机器参与到人类生产方式中来,技术必须进一步发展,这样的逻辑和要求成为工业革命持续至今,人类潜意识里关于发展的底层逻辑。以科技发展推动机器发展这种逻辑的实现,需要新型的市场来配合,于是人类社会的经济机制随之不断发生重大改变,形成新型的市场关系和经济制度。泰康收藏的第一版的亚当 · 斯密《国富论》和卡尔 · 马克思亲笔签名的《资本论》就是两部经典巨著,它们分别阐述了资本主义体系的形成和运转机制,对于理解前两次工业革命中西方的经济制度变化具有重要的意义。

工业革命的汹涌大潮从西方波及全球,对中国的冲击之始,就是晚清所面临的“三千余年一大变局”,而更为深刻的对于经济秩序、社会秩序以及文化秩序的影响,则要到《资本论》在20世纪上半叶俄国革命之后波及中国,在理论与实践的互动中产生根本的影响。它的影响持续至今,是人类文明发展中的一则经验样本。文化和艺术创作对其间动态的社会现实的变化做出了反思和表达,审美经验独具意义。

▲ 卡尔 · 马克思,资本论(第一版),外文善本,亲笔签名赠予表妹Nanette Philips,20.7×13cm,1867 ,©️泰康收藏

艺术与社会的新型关系

20世纪是中国艺术入世的时代,不满足于文人画的独立的审美自足,受到西方艺术的入世性启示,艺术家意识到可以以艺术面对现实、回应现实,从多方面建构着艺术与社会的新型关系。

经历了诸多战乱和变革,一代代艺术家关注社会现实和个人命运,时代无法理清的复杂性、更迭叠加的矛盾性、内在问题的冲突性,反映在创作中,形成对于现实的观察审视和批判态度,成为不同时期公众意识和社会道德声音的构成部分。

在国家与个人的关系中,信仰和想象力为艺术创作中的情感瞬间增添了一抹诗意的表达,传递出震撼人心的感性能量,既不似传统文人画中个人的、自娱的、危机置换的、诗学的审美,也不似西方浪漫主义美学中自由想象的、悲剧性的能量传递。

▲ 吴作人,解放南京号外,布面油画,89×116cm,1949,©️泰康收藏

“先锋”代表着一种美学态度,具有时代先导性和对既有美学的反叛性,具有明确的与时代紧密相关的美学主张,或肯定,或否定,或怀疑。既关联时代美学标准的建立,也关联既有美学主张的破除,共同构成着20世纪美学的建构史。

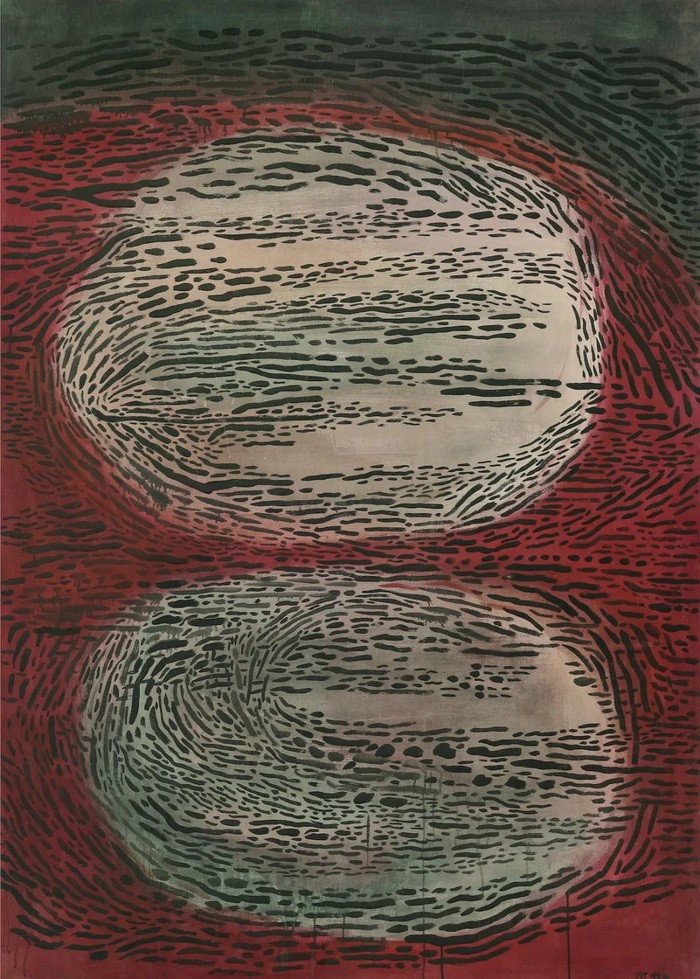

艺术本体是艺术家每日无法回避的现实。艺术家专注于本体语言探索,是否可以借助“笔痕”来讨论媒介语言特征呢?是否可以“再现”与“非再现”的叙事方式,探讨笔痕的“解说性”和“非解说性”差别?既不同于传统追求“师造化”的意象表达中,笔痕之于内心的思想所感,也不完全等同于西方“抽象”或“具象”中,笔痕之于物象的存在与否。笔痕的变化,是传统文人画和西方绘画两种基因作用下的追索。

▲ 余友涵,1985—4,布面丙烯,161.5×114.5cm,1985,©️泰康收藏

这几方面的探索在20世纪以来的艺术实践中具有共性特征。今天的我们似乎已经习惯于“在传统文化与西方文化之间”游弋,这个让20世纪初的艺术家们内心纠结缠绕的“之间”,似乎已经成为文化继承中的新传统。

如果说艺术映射社会变化,那么20世纪这一百年中国的艺术相较之前传统艺术的巨变,恰恰反映了中国社会发生的“三千年未有之大变局”传统与现代两个阶段的变化。关于“入世”展览的策划论述,我没有谈论20世纪具体艺术家和创作,打个不一定恰当的比喻:就像在对描绘对象的负形的描述中,通过背景和主要参照的描述来确定对象的外轮廓,再以几个章节所包含的问题构成描绘点。在工业革命全球浪潮冲袭中步入现代社会,将中国现代美学的多样性放置在中国传统文化的古典渊源与西方美学范式之间,跟随一代代艺术家个人的美学信仰以及时代思潮赋予的际遇,风起云涌间,百年来的艺术实践汇集成一部时代风云际会的视觉盛宴,这次展览只是抛砖引玉。

▲ 曹斐,亚洲一号,单频高清影像(16:9 彩色有声),63分20秒,2018,©️泰康收藏

植根于千年传统,受到西方艺术的影响,是这近一百年中国艺术所背负的两大背景因素,也同样构成本次展览无形的背景。这两大存在因素在意识中清晰的陪伴和映衬,有助于我们解读这百年艺术的发生和嬗变。展览中所涉及的艺术话题,包括肖像、自画像、身体与艺术、生命的母题、现实与艺术、本体叙事语言、情感与艺术、标准问题等,也是展览部分章节的问题。展览的两个宏观问题,一是“大写的人”,其中有“革命理想高于天”“艺术家”“肖像:写生与写实”“身体与身份:题材或媒介”“生命:激情与沧桑”五个部分,另一个宏观问题是“艺术与社会”,包括“现实:面对与回应”“凝情取象:抒情与浪漫”“先锋:标准与主张”“笔痕:再现与非再现”“21世纪:毁灭与创生”五个部分。20世纪几代艺术家对于这些问题的讨论,并没有因为“1905”“1942”“1979”等断代研究方法而割裂,打通断代的区隔,贯穿起来看待这些话题,更有助于我们更深刻地思考“人”“艺术与社会”。展览特意安排了三件国际艺术家格哈德·里希特(Gerhard Richter)、白南准(Nam June Paik)、安塞姆 · 基弗(Anselm Kiefer)的作品,它们的作用更像是一种象征,象征西方艺术作为一种参照的影响和长期存在,特别是在“21世纪:毁灭与创生”一章与中国艺术家作品并置更象征着今天的现实:进入21世纪后很多问题将需要国际社会共同面对。

泰康美术馆在三年疫情结束后迎来开馆之际,人类社会相较20世纪正面临新版本的现实,病毒全球传播、俄乌冲突、人工智能、太空生存,以及那些不可知的超自然神秘力量,中国在国际社会中发挥着不可或缺的作用。机器工业时代的未来将驱使我们步入一个什么样的“熟悉和不熟悉之间”去摸索呢?艺术家们将做出什么样的回应呢?泰康美术馆将关注并致力于推动20世纪中国现代化进程中艺术史以及各阶段艺术发展的内在研究和展示,关注艺术发展的未来趋势,将继续秉持“追溯与激励”的学术理念,以艺术讲述中国的故事,立足当下,追溯历史,关注未来。在 21 世纪中国融入国际社会的背景下,推动中国当代艺术与国际艺术之间深层次的交融和互动,共同推动艺术文化的多元发展。

* 本文为节选,全文将刊载于《艺术当代》2023年第5期

入世:20世纪以来的中国现当代艺术

展期:2023年8月22日—2014年1月12日

地点:泰康美术馆

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。