贾鹏森(Jia Pengsen)

简历

贾鹏森,1980年 生于吉林辽源;

2004年 毕业于长春工业大学艺术学院艺术设计专业,学士学位;

2008年 毕业于吉林大学艺术学院公共艺术设计与研究方向,硕士学位;

现居北京,从事数字艺术、公共艺术创作与研究。

个展

2017 星际物质—贾鹏森地球之外的探索,798国际艺术交流中心,北京

部分展览

2017年 SAMAS 满月 新媒体艺术介入展;上海

2016年 未来方向—海峡两岸青年艺术家交流展;上海刘海粟美术馆

2016年 没想到你是这样的 第三届CAFA双年展;中央美院美术馆

2016年 2016全球中国 当代艺术展;郑州绿地中心

2016年 诗性 介域—2016中国当代抽象雕塑艺术展; 今日美术馆

2015年 751国际设计节;751动力广场

2015年 B3+BEIJING 新媒体艺术双年展;中央美院美术馆

2015年 “肖像”贾鹏森个人数码摄影展;北京

2014年 超像群展;北京

2014年 再生产2小时;北京

2008年 艺术北京;北京农展馆

2008年 世界的一分钟 国际影像艺术展;今日美术馆

获奖

2015年 751国际设计节;最佳公共艺术奖

艺术家作品

▼

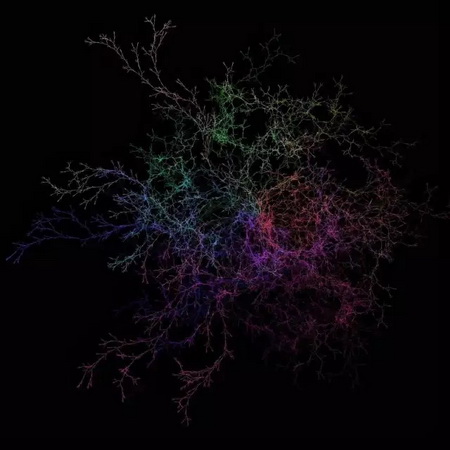

数字影像作品

▲ 贾鹏森《D-PLANT 0621》(截图)

2K数字影像;5'00”

尺寸可调

5版;2017

▲ 贾鹏森《D-PLANT 0702》(截图)

2K数字影像;5'00”

5版;2017

《D-Plant》系列是为灯光装置《Plant》系列作的动效演示,通过随机计算控制颜色数据,再映射到超过1100个灯光节点的装置造型上呈现。灯光的表现是宇宙生命的折射,不断的变化是生命可能性的探索。

▲ 贾鹏森《数码云》

2K数字影像

时长:11’12”

7版;2016

科技发展带动现代化生产的进程是人类用自身的力量与自然的对抗方式。当数字化来临,计算机作为一种思维的载体协助人类对宇宙进行了更深入的探索。数字化改变的不仅是人类的生活状况,同时也改变了人类的生活环境,从天到地,无处不体现着这种对抗所带来的影响。

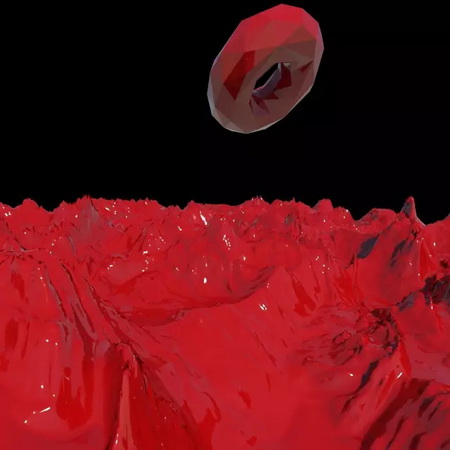

▲ 贾鹏森《100次落下》

类型:竖向超清数字影像

时长:9’18”

年代:2016

通过宗教了解宇宙,宇宙是多种可能的一个世界;通过科学了解宇宙,宇宙是一种可能的多个世界。

《100次落下》是通过计算机的物理模拟计算,计算过程只改变物体的解算精度、解算次数、下落空间的解算精度及解算次数后。每一次落下时,落下的物体是上一次落下的物体吗?这一次落下的空间还是上一次落下的空间吗?

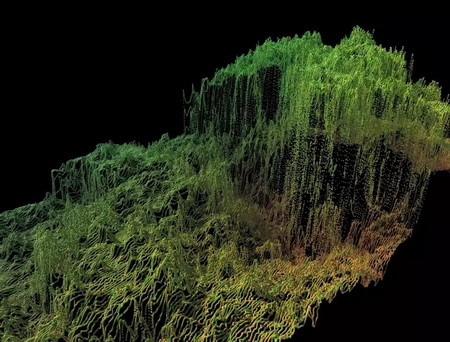

▲ 贾鹏森 《数字山水》(截图)

2K数字影像

时长:3’

7版;2015

“见山是山,见水是水;见山不是山,见水不是水;见山还是山,见水还是水。”

数字技术模拟山或水有着相似的视觉呈现方式,数字的山与水通过计算变化形态。计算的过程是一个信息的交换过程,数字空间中点、线、面的改变被视觉化后,人们为确保对世界认知的安全感以寻找一种近似的形象来说服大脑,数字的山是山,数字的水是水。数字的山是否是山?数字的水是否是水?我们所看到的只是计算机呈现的视觉信息,信息的传递过程是人与计算机的交流过程,交流的过程中信息的交换使大脑产生出山与水、刚与柔、静与动、阳与阴。

▼

交互装置作品

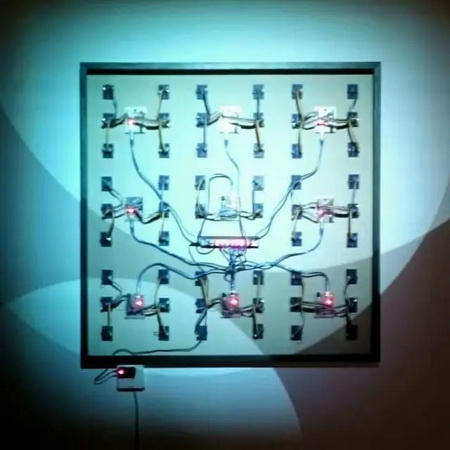

▲ 贾鹏森《DJ Light》

控制器、杜邦线、光敏感应器、蜂鸣器、面包板、投影、计算机

尺度可调

2016

《DJ Light》是一件由两部分构成的交互作品,一部分是计算机和投影,一部分是控制器组。两段随机的代码分别写入计算机与控制器组,构成两个思维的个体,两个个体在声光电能量的转换过程中进行数据交流,这是两组计算机间的对话。我们是否可以在这个对话的过程中捕捉到某些熟悉的信息。

生命的本质是形式不是物质,是物质组织的性质,不是物质事物的本身。生命的一个重要特征是她与外部世界的灵活适应关系。《DJ Light》的物理过程是探索人工生命的实验,也是探索生命交流的实践。

▲ 贾鹏森《DJ Dancing》

控制器、杜邦线、超声波感应器、蜂鸣器、面包板、支架

尺度可调

2016

肢体与声音作为最原始的交流方式,一直被人类保留到现在。人类与计算机间通过肢体与声音是否可以交流?这个交流的过程中,我们是否可以获得某些熟悉的信息?

▼

概念作品

▲ 贾鹏森 《这不是蓝色的世界》

收藏级艺术微喷; 60x60cm

三版;2017

▲ 贾鹏森《能量的力量》

收藏级艺术微喷;60x78cm

三版;2017

▲ 贾鹏森 《开始于这里》

收藏级艺术微喷;60x78cm

三版;2017

▲ 贾鹏森《居住地》

收藏级艺术微喷;60x78cm

三版;2017

▲ 贾鹏森《九个能量从这里开始》

收藏级艺术微喷;60x78cm

三版;2017

▲ 贾鹏森《分离的过程》

收藏级艺术微喷;60x78cm

三版;2017

▲ 贾鹏森《复数的复数》

收藏级艺术微喷;60x60cm

三版;2017

▲ 贾鹏森《到来还是离开》

收藏级艺术微喷;60x78cm

三版;2017

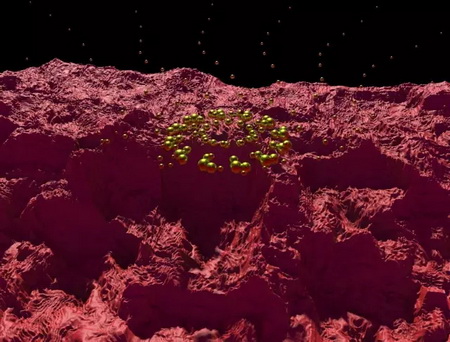

▲ 贾鹏森《星球上的遗迹》

收藏级艺术微喷; 60x78cm

三版;2017

▲ 贾鹏森《离散的山》

收藏级艺术微喷;60x78cm

三版;2017

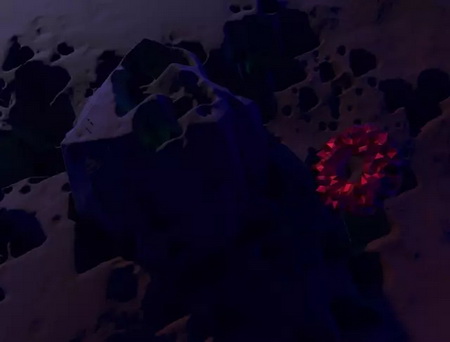

▲ 贾鹏森《入口》

收藏级艺术微喷;60x60cm

三版;2017

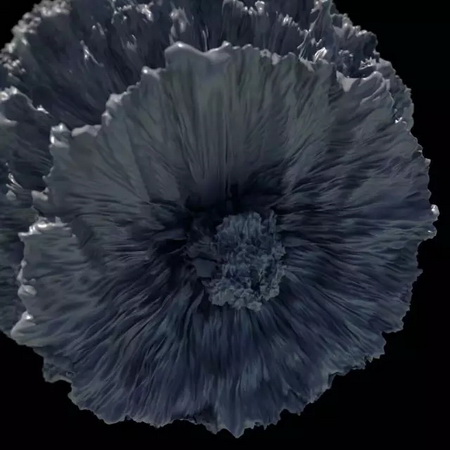

▲ 贾鹏森《凝聚》

收藏级艺术微喷;60x60cm

三版;2017

▲ 贾鹏森《蔓延》

收藏级艺术微喷;60x60cm

三版;2017

▼

数字雕塑作品

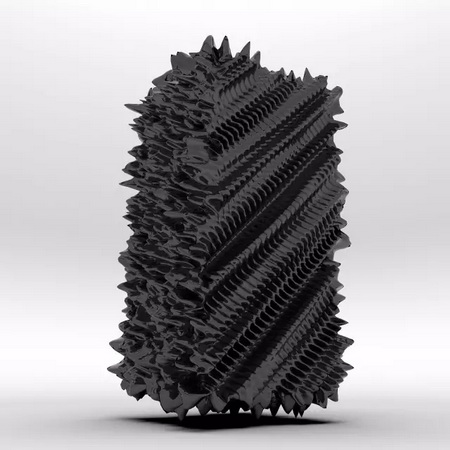

▲ 贾鹏森《星际物质 Interstellar Matter im_0130104》

人工合成材料;尺度可调

2017

我们所认知的地球上的一切物是因地球的自然规律而成,宇宙中有无数的星球,每个星球有其独特的规律,必然会形成与我们认知所不同样貌的物。宇宙是自然的总和,所有物都符合宇宙的规律,这个规律的本质是计算或信息流。基于宇宙的规律,计算机的思维能力,用艺术的方式创造出宇宙中可能存在的物质形态。这个创作过程中,是谁决定了物的结果?是谁创造了物?

▲ 贾鹏森《星际物质 Interstellar Matter im_0805》

人工合成材料;尺度可调

2015

▲ 贾鹏森《星际物质 Interstellar Matter im_0301》

人工合成材料;尺度可调

2015

▲ 贾鹏森《星际物质 Interstellar Matter im_0102》

人工合成材料;尺度可调

2014

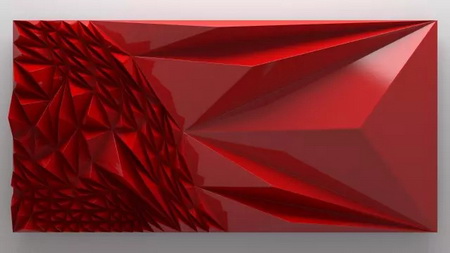

▲ 贾鹏森《数码纹理 Digital Texture DT_070201》

金属、油漆;尺度可调

2016

世界的本质不是某种实体性的粒子或某种精神,是计算或信息流。通过这种方式去认知自然、人、物,思考“美”的本质,在计算机中用计算的方式产生“美”的多种可能性,赋予物的形态,物所呈现的是计算信息留下的纹理。

▲ 贾鹏森《数码纹理 Digital Texture DT_020301》

金属、油漆;尺度可调

2016

▲ 贾鹏森《数码纹理 Digital Texture DT_010103》

金属、油漆;尺度可调

2015

▲ 贾鹏森《数码纹理 Digital Texture DT_010105》

金属、油漆;尺度可调

2015

▼

数字绘画作品

▲ 贾鹏森《规则 RULES-LAL200101》

60x60cm;收藏级艺术微喷

独版;2013

《RULES》系列作品所展现的是整个计算机代码无限延伸中的一段数据节点,图像具备代码所有的数据特征。相对于传统艺术把重心放在图像表面和其所表达的意义,我更关注互动、转换和出现的过程。这一系列作品是以艺术、科技、意识相交发展的,通过代码到图像的转换,是对传统图像创造过程的改变,是寻找美学规律、探讨美的构成的行为。在科技时代,随着规则的不断进化,人类对于自我的定义开始模糊、瓦解、重构。作品在探寻重构的过程不仅仅是为了探讨与表达思想,也是为了模拟思想,思想本身就是容易受到变化与各种因素干扰的结构。

▲ 贾鹏森《RULES-LAL200109》

60x60cm;收藏级艺术微喷

独版;2013

▲ 贾鹏森《RULES-LAL200212》

60x60cm;收藏级艺术微喷

独版;2013

▲ 贾鹏森《RULES-LAL200204》

60x60cm;收藏级艺术微喷

独版;2013

▲ 贾鹏森《RULES-LAL200219》

60x60cm 收藏级艺术微喷

独版;2013

▲ 贾鹏森《RULESLAL200217》

收藏级艺术微喷;60x60cm

独版;2014

星际物质

——贾鹏森地球之外的探索

策 展 人:张海涛

开幕时间:2017年9月23日(星期六)16:00

展览时间:2017年9月23日—10月7日

展览地点:798国际艺术交流中心 - 朝阳区酒仙桥路2号798艺术区A区A04栋

张海涛:星际物质

——贾鹏森地球之外的探索

星际物质是地球大气层之外宇宙太空存在的物质世界。广义上来讲世界(world),就是全部、所有、一切,狭义“世界”指的是人类赖以生存的地球。我们认知的世界是以人为主体认知的地球,很少关注地球之外存在的太空,除了科学家、哲学家、作家和艺术家。我们人类所关注的世界都是地球上存在的事物:自然、地理、政治、经济、哲学、历史、文化、社会、宗教等等,人类的认知、价值观与权力欲望都是以人类的利益来判断。对自然的崇拜是为了索取自然的能量,对有害物质的判断也是以对人类利益损害程度为标准,而不是以自然生态的平衡作为前提,因此人类所有关于世界本体价值观的判断来自局限性的思维和时空。对地球之外的探索也源于对宇宙未知世界的好奇,这也是人性所趋;当然还有实用利益索取为目的,比如地球未来毁灭、自然生态的破坏需要寻找外太空的星球移民,甚至人类存有对外太空星球的殖民野心;宇宙中其他不明生物对人类会不会造成殖民也是我们关注地球之外星际物质世界的目的,而这都是人类地球中心论、坐井观天思想的作为,势必目光短浅。宇宙观世界的理念则有如坐天观井的视野,发现宇宙事物发展的规律,如古人的天人合一、齐物等观、阴阳和谐之道。由于宇宙世界有很多未知和不确定性是人类认知所局限的,因此探索未知世界也是关注未来的愿望和想象。未来不应该只是时间的概念,未来也会是一个空间的概念,因为爱因斯坦的相对论发现之后,时间与空间也可相互转换,关注宇宙观也是各大宗教所触及。基督教的三界(地狱、人间、天堂)、道家天人合一思想中的“天”即宇宙,人与宇宙之间应该是和谐统一的关系,而非无限索取、斗争的存在方式。

地球之外太空中存在着陌生而恐惧的空间,它不是抽象的暗物质空间。对不明物质的恐惧,也是人性的致命弱点。宇宙观也让我们认识到了人类的渺小,人类的世界再大相对宇宙似乎都可以忽略不计,想象地球之外的星际物质让我们探索宇宙世界的同时学会放下很多贪嗔痴的欲望,追求至乐、自在的境界。

很多学者预测未来科学主义与人文主义将分道扬镳,甚至人文主义将会被科学主义所取代,将来是以数据计算来诠释世界的一切现象,包括人文主义中核心价值人的感觉都是计算得出的结果。科学家是证伪的功能性实践,而艺术家对于想象的物质是可以通过计算创作出来的。贾鹏森关注地球之外的星际物质,多选择具有主观虚拟性的计算主义艺术表达媒介,如交互装置、数字影像、三D打印、数字绘画、动画等非纪实性媒介,这样才能自由想象其造型、色彩、构成、材质,甚至交给计算机自己来造“物”。 随着人工智能的发展,可能会发展成人造物造物的终极境地。贾鹏森给我们呈现的星际物质里有我们能认知的符号,也有我们无法认知的物质,但多半是陌生而未知的不明物质。它可分为自然形成的物质、也可能是人工创造的物质;可能是生物、也可能是无机物质;可能是抽象的、也可能是具象的;或有规则的、不规则的事物,即使具像的物质对于我们来说,也可能是陌生的事物。

关注地球之外的人,多为科学家、作家、导演和艺术家,他们有共同之处即实验性,也有各自探索与表达的目的。科学家的想象是为了实证,会受到数据和功能性的限制;作家、导演多在科学家的数据上加入想象空间;而艺术家可以更大胆的试错,不用考虑其功能性,为了多种视角体现人类存在的意义、表达我们的观念与感受,也会借地球之外的世界反观地球上的事物。

2017年4月22日

自述:

数字艺术即计算机艺术,是基于计算机生成为主的艺术形式,其核心是人机交互,艺术本质是人机之间微妙的情感关系。计算机是一个思维载体,作为她而存在于艺术创作过程中,人与计算机是协同合作关系。

我认为被称为科技艺术的时代,哲学于科技是指导作用,艺术于科技是启示作用,艺术是哲学与科技的呈现。根基于哲学与科技的构建,艺术有着一种超凡的体验,一眼,即整个宇宙。这次的作品是2013年开始艺术创作至今的部分系列,基于宇宙规律,通过计算机的协作,用艺术的方式呈现对宇宙中可能性的探索。作品主要集中于谁是造物主这一话题。

贾鹏森

20170906