莫瑞吉奥·卡特兰(Maurizio Cattelan):《无题》(Untitled)2009

“波普生活:物质世界中的艺术” 泰特现代美术馆展现场,右为安迪·沃霍尔《自拍像》(1986),左为杰夫昆斯的不锈钢《兔子》(1986)。安迪·沃霍尔:《自画像》,综合聚合物、丝网印刷,1967

物质主义时代的波普艺术——兼评“波普生活:物质世界中的艺术”展

Pop Art in a Materialist Era---On the exhibition Pop Life: Art in a Material World

在“波普生活:物质世界中的艺术”的展览现场,在泰特现代美术馆展厅的一个角落,在一头仿真的、侧躺着的人造马的腰间,一块写着“INRI”几个字母的牌子插入其中。这不仅对于中国的艺术爱者而言会感到莫名其妙,而且对于西方的普通公众而言也将不知所云。在基督教已经隐匿于西方社会生活的各个角落的后现代文化处境下,在基督教时代正在到来于今天中国社会这个从前现代向现代的转型时期,大多数观众怎能明白意大利艺术家莫瑞吉奥·卡特兰(Maurizio Cattelan,1960-)这件取名为《无题》(Untitled,2009)的装置景观的意涵?原来,牌子上的字母“INRI”,为拉丁文“Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum”的缩写,意思为“犹太人的王,拿撒勒人耶稣”。大约两千年前,罗马帝国驻犹太地区的巡抚本丢·彼拉多,详细考察了耶稣的一生,发现他没有什么罪。基于当地犹太领袖们的要求,基于对由此可能发生的犹太人叛乱的恐惧,他被迫刑罚耶稣钉死在十字架上,并用希腊、罗马、希伯来三种文字写了上述牌子,讽刺拿撒勒人耶稣这位犹太人的王。事实上,“犹太人的王”,只是外邦人(非犹太人)对于耶稣的说法,而犹太人本身则以“以色列的王”称呼他。当时的犹太统治阶层祭司长、文士并长老戏弄耶稣说:“他救了别人,不能救自己。他是以色列的王,现在可以从十字架上下来,我们就信他。他倚靠上帝,上帝若喜悦他,现在可以救他,因为他曾说:‘我是上帝的儿子。’”(《马太福音》27:41-43)所以,他们强烈抗议彼拉多说:“不要写‘犹太人的王’,要写‘他自己说我是犹太人的王’。”(《约翰福音》19:21)同样,这位刚愎自用的彼拉多,还向耶稣提过一个历世历代的哲学家们追问的问题:“真理是什么?”也许,“波普生活”展的策展人凯瑟琳·伍德(Catherine Wood)借卡特兰的作品旨在表明:当年犹太人以及罗马人中的统治阶层对于耶稣的态度,又何尝不是今天的西方人对于他的态度。他们只把耶稣理解为成长于穷山僻壤的拿撒勒小镇、迫切盼望他成为拯救自己于罗马殖民者手中的王而不相信他宣讲的关于天国的道、他施行的神迹、乃至他预言自己的复活事件。如果这样,“犹太人的王,拿撒勒人耶稣”这位自称为全能“上帝的儿子”,在今天后现代的西方社会就只会是一匹死马,一匹用玻璃钢、树脂铸造而成的死马。他除了静静地躺在地板上,毫无所为。他只有肉体生命的形式而没有任何精神生命的灵魂。

如果这样,作为人的精神样式的波普艺术,究竟从何处确立自己的精神性呢?如果波普艺术的诞生同基督教精神在西方远去的1960年代相关,如果我们还记得那正是西方文化从现代向后现代转型的时期,那么,卡特兰的《无题》,无疑给我们重新理解波普艺术打开了一条新的路径,即波普艺术乃是以“拿撒勒人耶稣”为核心的基督教精神逝去后留下的流行艺术样式。这种理解,我们从他的另一件作品《万福马利亚》(Ave Maria,2007)中得到验证。卡特兰在泰特现代美术馆的同一面墙上,水平安上三只向公众行礼的右手。它既是二十世纪上半叶权威政治运动德国纳粹主义的象征,也是耶稣时代的罗马人敬礼的姿势,还是想象中的福音书里天使加百列奉上帝差遣向马利亚问安、宣告她要怀孕生子耶稣时的手姿(《路加福音》1:26-35)。这种一度流行的敬礼手势,使人联想到人类在现代权威政治下的灾难与在古代福音光照下的盼望。从这个意义上说,波普艺术乃是西方人在希望远去的时代赋予人短暂希望的艺术样式。

1966年,哲学家海德格尔在同《明镜》记者的谈话中说:“只还有一个上帝能救渡我们”,哲学和个人只能随时预备迎接上帝的到来或者上帝的缺席,将人从沉沦于在者的境界中解放出来。这同时是一个全新的技术时代,尽管他此前早就发表了“技术的追问”的演讲(1950),尽管本雅明早在四十年代就写作了“技术复制时代的艺术作品(The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility)”(1935-6二稿,1936-39三稿。德文文本首次发表于1955)。神性远逝、技术为王、商业是主、肉身永恒,西方社会开始进入所谓的晚期资本主义时期,除了沉溺于肉身的消费以满足于消费的肉体生命的生存之外,人们似乎再也没有其他任何精神性的活动的需要。艺术只不过是对这种商业精神的表达。对此,安迪·沃霍尔(1928-87)总结为:“好的商业即最好的艺术。”在这样的资本狂飚突进时代—— 一个以物质主义全面侵蚀人们的价值体系的时代,“波普生活”进入我们的视野,有复原凯斯·哈林(Keith Haring)1986年在曼哈顿开设的、出售他本人设计的T恤、海报等的《流行商店》(Pop Shop);有特蕾西·艾敏与萨拉·卢卡斯(Tracey Emin and Sarah Lucas)1993年在伦敦开办持续六个月的《这家店》;还有村上隆(Takashi Murakami)的超平面画《巨人魔女公主!她正走在秋叶原的街上》、影像《秋叶原的魔女公主》、装置《简单事物》(2009)。除了在形式上更加艺术化外,这些在泰特美术馆展出的作品,原本和一般的商业门市差别甚微,甚至可以将村上隆的作品归结为繁华的东京街头广告的美术馆版本。

波普艺术的先驱,为英国艺术家汉密尔顿(Richard Hamilton,1922-)在一间房屋里拼贴流行的广告图像:《究竟是什么使今天的家庭如此非凡、如此有魅力?》(1956)。到60年代,人们日常生活中大量涌现的消费物品、都市废物、公共空间与大众媒体中的广告图像等,通通成为波普艺术家创作的主要媒材。他们反对此前的美国抽象表现主义绘画对于个人式的英雄精神的强调,以反讽与游戏的态度重审艺术与现实经济生活的关系。不过,他们在这种反对的努力中,却把自己神化、偶像化,将自身推举为时代的英雄。这就是安迪·沃霍尔不遗余力地创作《自画像》(1967)、六联《自拍像II》(1986)的原因,虽然他宣称要在其中尽量减少自己的人性特质、“要从艺术中彻底抹去一切人手痕迹”、使其成为匿名之物。他借助平整的丝网印刷,削弱其表现性、内在性,使其只有人的肉体生命的外形。一句话,在这些作品中,他突出的是自己作为肉体生命的生存方面。

肉体生命的生存活动的展开,需要消费物品。人们的日常消费品,于是在波普艺术中成为最重要的媒材或表现对象。美国波普艺术家克莱斯·奥登伯格(Claes Oldenbury)夸张的雕塑抽水马桶(《软马桶》,1966)即是最好的例证。泰特现代美术馆的“波普”厅,作为观众了解波普艺术历史的一个补充,其天花板上吊有他的《巨型三相插座》(Giant 3- way Plug,1970);墙上挂置的《软排水管》(Soft Drainpipe,蓝色版,1967),其意象仿佛一个被钉十字架的人物,或一头大象的鼻子与耳朵,或如同男性勃起的生殖器。此外,那里还陈列有美国波普艺术的早期代表人物罗伊·利希腾斯坦(Roy Lichtenstein, 1923-97)以连环画规则虚线图像为资源创作的《轰》(Whaam!,布面丙稀画,1963)、《墙里爆炸2号》(Wall ExplosionII,1965)。前者以超然的、机械的绘画技术表达充满暴力、激情、源于战争中的美国人的记忆场面,是一辆喷气式飞机歼灭另一辆敌机的情景;后者以一缕爆炸的烟雾从墙中爆发出来,抨击美国人当时经历的越战,关乎战争与暴力的意象。这些作品,从一个侧面说明了早期波普艺术为什么沉湎于虚幻美学的原因。达米恩·赫斯特从近年在索斯比拍卖专场“美丽永驻我颅中”选出的参展作品,就是对这种虚幻美学观念的延续。

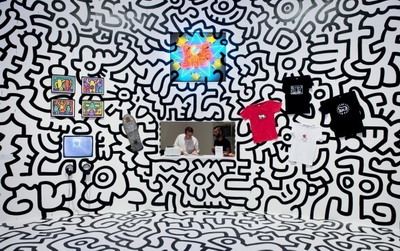

“波普生活:物质世界中的艺术”展装置现场

凯斯·哈林(Keith Haring)《流行商店》(Pop Shop)(1986,2010按照原店复原)

村上隆(Takashi Murakami)《巨人魔女公主!她正走在秋叶原的街上》;《秋叶原的魔女公主》;《简单事物》(The Simple Things),2009

同样,“波普”厅还珍藏有杰夫·昆斯购买的《新款胡佛牌真空可转换吸尘器》(New Hoover Convertibles,1981-87)。对这些从未使用过的真空吸尘器为何成为艺术品,昆斯有一套完整的美学理念:“它是关于新的、永恒地新的存在物。我让观众直面物体,直面这些将自己呈现为不朽的某种方位的物体。它们将常新不衰。重要的是它们因为无人的介入而葆有自己的完整性。”“它们属于存在的终极状态。”昆斯似乎意味着:任何人造物如果拒绝人的使用就可能成为永恒,包括艺术家本人用多色木制作的《冬熊》(Winter Bears,1988),一件充满恶俗而反讽的作品。当然,在永恒之存在远去的时代,艺术家当然只有把物质的世界当作永恒本身来表达。因为,人作为有限的存在者,始终离不开对于永恒之物的渴望。

这种以短暂为永恒的艺术观念,其在日常生活中的极端形式就是人们的性欲经验。所以,以肉体生命的享乐为目的的性活动,当然会冠冕堂皇地闪现在波普艺术中。它充斥了“波普生活:物质世界中的艺术”的三个展厅,其间陈列着杰夫·昆斯同其前妻、意大利政治明星La Cicciolina的彩色性爱广告印刷品《天堂制造》(1990),以及理查德·普林斯(Richard Prince)的《精神美国之四》(图片,2005)。后者因为取材于波姬·小丝十岁时的裸体照片,涉及儿童色情在展览开幕不久而被伦敦警方查封。

不过,“波普生活”展,并没有能够收罗那些以肉体生命的共在即以集体娱乐为主题的作品,例如,格哈特·里克特(Gerhard Richter)邀请四位并排坐在一个男子前面、其身体流淌着划伤的血痕的嘻笑女郎出席的《舞会》(油画,1963);Rirkrit Riravanija记录两个男子在一面抛光不锈钢镜面前、在玻璃乒乓桌上比赛的情景的装置《无题(多彩未来)》【Untitled (the future will be chrome) 】(2008);而萨拉比亚(Eduardo Sarabia)描绘一对上身随意被颜料局部涂抹的年轻姐妹的喜乐形象的油画Casa de Piedra (2009)。

因此,波普艺术是以流行的日常生活器物(如玩具、吸尘器等)、流行的社会生活方式(如开店经营、体育锻炼等)、流行的大众传媒图像(如户外广告、海报等)、或者流行的技术制作手段(如廉价的彩色印刷、连环画图像绘制等)为媒材的一种艺术样式。由于涉及到现代人肉体生命生存娱乐的方方面面,因而自20世纪60年代以来受到公众的普遍青睐。由于它用来创作的媒材如商品之类物的存在的短暂性,由于它所呈现的人们的日常生活如性爱活动的虚空性,所以,波普艺术家需要不断制造艺术事件,不断在自己助手生产的作品上签名,或者将作品制作成版画使其得到普遍的传播,以便维持自己在公众中的注意力。在这个意义上,他们更多是社会名人而非全心致力于创造的艺术家;他们的艺术,更多充满一种虚幻的希望、“一种有意识的被动”、“一种深刻的冷漠”(爱德华·路希·史密斯语)。

波普艺术影响中国当代艺术的直接结果,形成了所谓的政治波普。不过,在理解西方后现代艺术中的波普艺术与中国当代艺术中的政治波普的时候,需要区别作为人生观的物质主义与作为意识形态的唯物论两种思潮。前者把世界中的人看成是一个肉体生命的存在者,认为人的一切活动都是为了肉体生命的生存本身,为了彰显人的肉身的欲望、名声、财富。这样,物质主义构成了商业主义的基础。它是西方文化从现代向后现代转型过程中神性远去后留下的一种世俗文化哲学;而作为意识形态的唯物论,则是中国文化从前现代向现代转型过程中神性被逐后强行赋予人的一种俗世文化哲学。从中发展出的物质主义,具有惟我独尊的品质。它倡导人仅仅是肉体生命的生存者、人的全部丰富活动仅仅限于维系肉体生命生存的经济活动、世界仅仅是物质构成的世界。正因为如此,当代中国的政治波普艺术,并没有成为强权正义的历史逻辑的批判力量。除了对于数字符号、品牌商标、文革大批判连环画的挪用外,政治波普到后期缺乏对于人的物化与肉身化、社会生活的物化与功利化的反抗意向。这同样是波普艺术与政治波普的区别,更是在“波普生活”展上出现卡特兰之类具有超越性反思精神的作品的缘由。

供图:泰特英国博物馆路加·吉林先生(Pictures provided by Mr. Luke Gillin in Tate Modern)