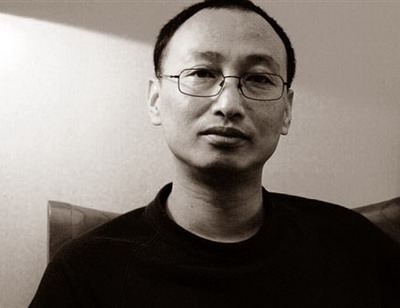

冯博一(Feng Boyi)

简历

冯博一,1960年生于北京;

1984年毕业于首都师范大学历史系,获文学学士学位;

1991年进修于中央美术学院美术史系;

1988-2008年供职于中国美术家协会《美术家通讯》编辑部,副编审。

现生活工作于北京、深圳、苏州;

独立策展人、美术评论家,并兼任何香凝美术馆、金鸡湖美术馆艺术总监。

从90年代开始,致力于中国当代实验艺术的策划、评论、编辑等工作。撰写有几十万字的论文、评论文章。著有《具象油画的名与实》、《寻找新的契合美》、《思索生命的实在》、《揭示文化的负累与警觉》、《当代艺术学院的困境》等。??

策划展览

“生存痕迹——98中国当代艺术内部观摩展”

“不合作方式”展

“重新解读——首届广州当代艺术三年展”

“北京浮世绘”

“左手与右手——中、德当代艺术展”

“进与出,或之间——空间位移的N种方式”

“东经116˚与北纬40˚的聚落”国际当代艺术展

“今日中国-中国当代艺术的转世魅影”展、成都双年展

“七零八落”艺术展

“透视的景观”第六届深圳国际当代雕塑艺术展

“移花接木——中国当代艺术的后现代方式”展

“空间的多米诺计划”

“我的骨肉皮”

“两岸四地艺术交流计划”

“一种生存实在属性的叙事”中国当代艺术展

冯博一:年轻艺术家的现实已经被未来控制

被采访人:冯博一

采编:石文丽

时间:2010年

石:您认为70后、80后这一批年轻艺术家的创作的主要特点是什么?

冯:一、也“自我” 。“自我”更是上世纪90年代中国实验艺术状态的标识之一。但我的关注点在于年轻艺术家对“自我”形象的处理和塑造与上世纪90年代,如方力钧、岳敏君、张洹、马六明、宋冬、尹秀珍、苍鑫、朱发东、洪浩、邱志杰等等一批艺术家有着完全不同的意味。方、岳等是将消费文化影响下流行的矫揉造作的姿态和暧昧矫饰心理状态,滑稽而夸张地表现出来,隐喻出人们对永恒、深度模式的追寻所形成的焦虑和失望,幻化成消解式的肤浅的脸谱和面具。而年轻艺术家的“自我”,不是一个缺少生命力的虚假者,而是现实社会真实自我的再放大或另一个放大。或者说是对“自我”更加精彩、完美,更加偶像化的虚构形象的重塑。如何将自我的人格力量凸现在虚构的维度上,并带到社会现实之中,已成为他们这一代艺术家的一种选择。当代社会的特征已变为文化审美与物质享受的悖反与分裂,对唯美的创作也因之在更纯粹的意义上成为人文精神上的自我写照和自恋。同时,除了“自我”肖像的虚拟之外,始终也围绕着“自我”身体的虚构。从某种角度看,消费社会中的美学是身体美学。在当代大众文化与消费文化的语境中,身体的外形、身体的消费价值成为人们关心的中心,现代城市中各种男女明星光彩的玉照已经成为大众,尤其是少男少女们打造自己身体的标准。他/她们已经成为当今视觉文化的核心主题。所以在一个把生命意义建立在年轻、性感的身体之上的时代,身体的外在显现于是成为自我完美的一种象征。

二、玄幻的想象。作为当下年轻一代的艺术家,如果说“自我”的青春体验和成长的烦恼是他们的一个看家本事,那么“玄幻想象”则是他们这一代的拿手绝活儿。对于他们而言,玄幻的想象似乎要比素朴的写实性绘画更为轻车熟路和得心应手。他们更倾心于打造一个玄幻的世界,依凭骄人的想象力,再加上科幻、魔幻游戏、武侠言情、动漫……等伴随着他们成长的经验与记忆,杂糅成既有时尚性又有实验性的玄幻绘画。作为年轻一代青春生活的亲历者,没有什么世界可以比虚拟的玄幻更能赋予他们这一代人想象的空间。这些玄奇的、刺激的、魔幻的、灵异的、虚拟的故事场景,穿行、转换于前世和现世,历史和现实、过去和未来、人与神、魔与法之间,这种对梦幻的执拗追求,使得这类作品产生了一种诡异的视觉冲击力并有一种颤栗之美。其想象力的独特性、挑战性已经预示着某种新艺术现象的产生,尽管有些缺乏节制,但也正是这种想象,可以促使关注者对虚拟现实生活给予他们创作带来的问题的思考。实际上,他们在作品中创造了两个神话系统,一个是玄幻世界;另一个是与社会现实平行的,但又被他们置换了的现实重塑。

三、新伤痕。“新伤痕”是对应着中国上世纪80年代初的“伤痕美术”而来的,而“伤痕美术”又是当时流行的“伤痕文学”在美术界的反映。我借用这个名词是想说明伤痕、残酷一直是伴随着青春的成长。有批评家推崇“青春残酷”,其实青春本来就残酷,这是一种特定年龄的表现,一种青春期特有的骚动,一种梦想和逃避相结合的产物。年轻一代的艺术家追求这样主题,是因为这种文化存在于特定的时间和环境当中。青春、残酷、伤痕的存在仿佛是对立的两级,然而,它们的相互转化,包含了这一时期生命本身的微妙关系。在这里,生命体验与心灵悸动存有视觉艺术创作的无限空间。

策展人冯博一:我是土鳖策展人

来源:《画廊》

时间:2012年

展览策划作为中国当代艺术生态系统的一个环节,冯博一经历了中国当代艺术“野生”于民间的艰难生存、官方体制渐趋接纳,以及当下资本运作和体制频繁互动、艺术市场喧嚣起伏的不同阶段。在此过程中,各自面临的境遇、问题是什么?他做出的判断、选择与实践又是怎样的?有意思的是,在独立性普遍被担忧、被质疑的中国当代艺术界,冯博一丝毫也不显得沮丧,他以其独有的疏离、清醒、乐观、灵活的态度和方式忙活着手中的一项项“活计”。在他大病初愈的一个阴冷下午,我们来到他位于京郊的住所,在他那招牌式的爽朗笑声中,有了下面一番对话。简短仓促的对话可能无法涉及更为深广的问题,但或许从中多少可以折射出中国当代艺术独立策展的某种处境。

策展痕迹的追溯

记者:有人称您是“土生土长的中国独立策展人”,您应该最为真切地体味到在中国从事策展的境况与现实问题,我们非常希望您能够分阶段结合典型个例谈一谈相关情况。首先,我们想问的是,您从事策展工作是从什么时候开始的?

冯博一(以下简称“冯”):呵呵,我是“土鳖”策展人,不是“海龟”策展人。严格意义上说,我参与策划的第一个展览是1993年的“世纪末中国画人物画展”。这个展览与我当时在中国美协的工作有关,虽然没有特别明确的策展人身份,但具有策展人策划的概念。

在此之后就是《黑皮书》的编辑了。1993年徐冰做了《文化动物》,这是他出国之后第一次回到北京做这样一个展示,艾未未也从美国回国定居,加上当时的氛围比较沉寂,年轻的前卫艺术家也没有什么机会。那个时候老栗推崇“政治波普”与“玩世现实主义”,并和张颂仁在香港举办了“后89中国当代艺术”展览,应该算是前卫圈子里面比较主流的方面,参与的人挺多,影响也很大,算是第一次把中国当代艺术推向了世界,同时也推向了国际艺术市场,这是展览非常有价值和意义之处。但还有一些年轻的且名不见经传的艺术家不被纳入其中,他们的作品同样具有很强的实验性和原始爆发力,且使用多媒介的方式较多,但他们既没有展览机会,更不被认可。徐冰、艾未未、曾小俊三个人开始准备编一本书,也就是《黑皮书》,徐冰推荐我做执行编辑。我也自此开始了往“民间”空间的转型,算是正式介入到当代艺术圈了。《黑皮书》作为一本前卫艺术文献集,今天看来,它具备了纸上展览的一些特性,也体现出了纸上展览策划的一些理念。在《黑皮书》上登载的艺术家后来绝大多数都功成名就了。

真正独立地开始做展览,就我个人而言,要算是1998年初的“生存痕迹”展,这个展览从1997年就开始筹备,1998年1月2日正式展出,可以算是我从事独立策展工作的肇始。

记者:您策划“生存痕迹”展是基于什么原因,具体情况如何?

冯:1997到1998年初,中国前卫艺术还是属于地下、半地下的状态,前卫艺术的展示处于画廊、民营美术馆等机构还没建立,官方美术馆不接纳的处境。虽然当时国际上也有不少中国当代艺术的展览,但从大的范围来说,一方面,西方世界仍延续了冷战的思维模式,将中国前卫艺术作为一种“持不同政见者”来看待;另一方面,也造成了中国艺术家不断迎合西方策展人的想法和趣味来从事创作的现象。因此真正带有中国本土性质的、符合当时中国的社会环境并与之发生关系的展览并不是很多,基于此,我当时极力想在一个合适的场合中做这样一个与中国艺术家的生存状态有关系的展览,这是策划“生存痕迹”展览的出发点。

当时“生存痕迹”的展出条件、经费都是很困难的,展出地点是在北京城乡结合部的一个工厂仓库。这种场地的选择与同一时期西方前卫艺术所追求的“排斥美术馆化”有一点相似,但出发点却不同,当时西方是故意选择非展览空间来做展览,而我们选择这样是一个非展览场地是因为中国缺乏接纳前卫艺术展览的机制。

在“生存痕迹”中,我强调的是“就地创作,就地展示”,强调艺术家的作品和展览环境、文化环境之间的关系,也就是说艺术家的作品要和20世纪90年代末期的社会环境、文化环境发生联系,这是比较宏观的说法;具体而言就是展览作品要和展览周围的物理、社会空间发生关系。试图将这一非正式的、非公开的场地有机地转化为实验艺术创作与展示的空间。通过城市与乡村的结合部,从地理概念的都市转移到乡村,从文化概念的中心转移至边缘。这既是当时中国当代实验艺术生存环境和现有状态的真实写照,又是对中国当代实验艺术家“就地创作”工作方式的某种认同与利用。而这种转移或转化也恰恰对应了中国当代社会可持续性发展及人们观念上处在一种急剧转型的变化状态——多种经济成份的共存及其造成不同生活方式的并列,导致的中国社会价值标准和价值取向的多样化。场地的有限选择和利用,使参展艺术家的创作与周边地理的、人文的环境形成转化并达到相对协调、默契的对话关系,即游离于中心的城市之外,以边缘化的立场进行本土性的“就地创作”。顾德鑫的作品就是直接和现实地域空间发生关系的典型个案。当时展览的仓库旁就是屠宰场,他买了200多公斤的猪脑子在台子上摆放整齐,又在开幕当天买了两桶猪血倒在猪脑子上,也算是就地取材了,相对于放置到任何空间都可以进行的作品而言,我还是比较强调作品和地域发生关系。比如宋冬在仓库食堂的“渍酸菜”、邱志杰的“考古”、蔡青的“种钱”、尹秀珍的“埋鞋”等等,都与展览主题紧密扣联。现在想起来仍很有意思,尽管条件很差,又没有经费,但是这个展览具有原始的冲动力,并且外界的反应也挺好。当年巫鸿先生考察中国当代艺术,选择从展览的角度来切入,也把我的这个展览作为一个个案来分析。现在也有人说:“冯博一做这么多展览,其实最好的,还是‘生存痕迹’。”呵呵。

记者:2000年以来,哪些展览对于您而言是有着标志性意义的?比如,有人说你和艾未未策划的“不合作方式”展表明了对主流的不合作态度;而2002年您参与策划首届广州三年展则标志您和体制合作的开始。当然还有其他的展览,比如“左手与右手——中、德当代艺术联展”等,这些也是为外界所经常道及的。您在参与这些展览策划的时候面临的问题是什么?

冯:我不认为“不合作方式”算是我的一个标志性展览。1994年做完《黑皮书》后,因为有一些矛盾和误会,《白皮书》和《灰皮书》,我和徐冰就没参与,也一直没和艾未未合作。2000年我在《美术同盟》任职时,艾未未开始找我说想做一个展览。正好那时候侯瀚如在做“上海双年展”,这个展览是一个挺标志性的展览——中国官方的美术馆第一次接纳展示中国前卫艺术和国际上的前卫艺术。而“不合作方式”的提出,是指既不和“官方”合作,也不和“西方”主流合作,强调艺术的独立性、自主性和与主流的疏离立场与姿态。英文叫“Fuck Off”,有点不屑、蔑视的意思,翻译得文雅一点就是“玩儿去吧”!

当时这个展览的题目、基本想法都是艾未未的,画册的前言是我起草的,艾未未做了修改。所以那个展览我只能说是参与了,但不能算我的。现在回过头来看,这个展览强调的是中国当代艺术、艺术家如何自由独立的问题。

事实上2000年“上海双年展”期间,有二三十个外围展,但是最具影响力的还是“不合作方式”。“不合作方式”有40多个艺术家参加,引起最多议论的是朱昱的吃死婴,比较惊悚。

艾未未、徐冰有一个共同特点,他们特别敏锐,知道什么时候该做什么。比如《黑皮书》的编辑出版等。艾未未在2000年提出“不合作方式”也是这样恰到好处。这也是为什么大家觉得“不合作方式”这个展览重要,因为这个概念切入的时机和本身的内涵有价值、有意义。

之后我接着就是和巫鸿、黄专、王璜生做“广州三年展”。首届“广州三年展”是巫鸿的策展概念,我属于具体执行者。如果说还有什么标志展览就是2002~2003年,我在798东京画廊做的开业展——“北京浮世绘”,那时798也逐渐起来了,这是国外的画廊第一次入驻798,也是我独立策划的在798第一个规模比较大的当代艺术展。

再一个就是“左右与右手”,当时也是没钱,我拉了4万块钱现金的赞助,是一个重庆的搞雕塑的艺术家赞助的;没钱印画册,出了一个又像海报又像简介的东西,也是我一个朋友赞助的;德国艺术家方面的经费主要是朱金石帮助联系的。

社会制度、公共空间、资本环境等复杂关系当中,独立策展人如何进行独立选择

记者:我们知道,现在798已经成为官方在极力打造的一个艺术园区和旅游景点了,展览活动极其频繁,游客观众众多。但您刚开始在798做展览的时候,还处于初创阶段,当时的情况是怎样的?会遇到哪方面压力吗?

冯:我觉得798最大的价值在于它是完全民间自发形成的,是改革开放后的城市化过程中出现的新现象,说明了中国社会民间空间的逐步扩大和宽松。我们可以从上世纪80年代末看艺术家栖居的路线图,它是从圆明园、东村、宋庄,到现在的798,以及周边的草场地等艺术区,有点“农村包围城市”的意思。至于当下798成为商业性、旅游化的地方,我觉得也是一种发展过程的归宿。

去年有人问,现在再在798做展览和798刚刚兴起的时候有什么区别?我觉得这个问题提得挺好。我的感觉是区别特大,就是当时想怎么做就怎么做,可利用的空间很多,不像现在好的空间都被租用,做展览反而麻烦了。比如“左手与右手”展,我通过黄锐的联系,交了5000元场租,就租用了现在尤伦斯当代艺术中心的场地,展了一个多月,3000多平米,特便宜,现在基本不可能这么容易了。而且,现在798对展出作品的审查也严格多了。

记者:我们注意到,您在展览空间上有不少的拓展,比如说,在您数量众多的展览中,有一类展览是强调与公共空间的关系的,您是怎么构想的?

冯:我首先考虑的是如何在当代文化生态中寻求一个带有公共性的话题,而这种话题本身既是在社会发展过程中,公众所切身面临的问题,也是公众普遍关注的公共意识,更是在有些艺术家的创作中,对这种公共话题所具有的现实针对性的问题意识的表达;其次,将如何利用特定的“公共空间”,并以一种视觉艺术的展览方式呈现策展人所认定的公共性命题。所以,这类展览的主题规定在与我们每个人都有密切关系的生存环境问题;第三,当由若干参展艺术家围绕着展览主题创作的作品而构成的整体展览场域时,转化出新的公共话题的语境,也就是说当策展人策划的一个展览开幕后,参展艺术家及他们的作品在与公众的互动过程中,使公共场所讨论的公共性问题得到进一步的提升,并逐渐形成一种公共意识,而这一意识的核心即公民是作为公共权力的力量而存有的话语权。展览仅是试图将艺术家的作品与在某一个地域的公众之间搭建一条能够对话、讨论的通道。像这样具有公共性的艺术展览中,我排斥那种只强调观念性、实验性而阻滞了一般受众进入作品、进入展览的方式。因为,介入公众关注的问题是引起对这类问题对话和讨论的前提,否则对艺术作品本身都难以释读,更遑论在公共场所讨论公共性问题了。因此,我在选择艺术家和参展作品以及展场的设计上,期冀公众在由各位艺术家对这样有着切身感受的现象和问题而构成的若干艺术作品当中,不同的意见和观点之间通过碰撞、交流和融合而逐步趋向于相互理解和共同价值观的形成,丰富乃至进一步提升公众所关注话题的进一步思考与追问。对于参观的公众来说,由这类展览所形成的公共领域的特殊价值,在于它具有超越艺术展览本身的特殊品格,在于它为人们进入公共性交往创造了条件,从而希望形成社会共识和社会规范创制的社会空间,形成公众社会并不断发展出自我救治的一种能力。

比如,我做过一个“进与出,或中间”的展览,我其实是在做“第三空间”概念。随着中国的现代化,除了穿梭于“家”和“工作地”这两个空间外,人们开始去咖啡馆、酒吧,或798艺术区,甚至国外,他们的生活空间有了扩大,他们的生存环境不是单一的概念,开始了栖息与行旅的这样一个过程。从这个角度来说,这个概念对中国还是有价值的。

另外就是“知识就是力量”展,选在北京西单图书大厦,是在寻找一个真正的公共空间,和美术馆的概念不一样。这个展览还是挺受限制的,当时那个总经理急了,因为有人做行为,近10件作品撤了。这也是一种尝试吧。

记者:关于中国策展人,一个大家都极其关注的问题就是“独立性”的问题,甚至有人认为,中国根本就没有真正意义上的独立策展人。尤其是近些年来,资本对当代艺术的左右日趋明显,不管是当代艺术的创作还是当代艺术的策展,其独立性都令人担忧。您曾经多次谈到过这个问题,您能再说说在这种环境中,您是怎么认为的和怎么做的吗?

冯:我不拒绝通过与任何机构的合作来策划展览,就如同我策划了各种各样的展览一样。因为每次展览策划的指向和诉求不尽相同,都在不同程度地实现着我的思考与想法。但关键在于你在与不同机构打交道的过程中如何保持策展的独立性。这个独立性尤其体现在与画廊的合作中。画廊的机制相对成熟,其功能属性是艺术市场的一个必要环节。因此,策展人策展理念的提出、艺术家的选择是由策展人来独立决定的。有些策展人参与其中的买卖与销售提成,那是对策展人称谓的亵渎,也就丧失了作为独立策展人的基本准则。这涉及到怎么认识“独立性”的问题。我个人不认为和某些机构,如画廊的合作就意味着你丧失了独立性。资本是一个概念,是一个中性词,它本身没有问题,而要看你怎么获得和使用,关键还是你自己怎么做,归根结底还是自律的问题。

记者:在讨论国内策展人的独立性问题的时候,我们特别想了解国外的独立策展人的工作方式,和国内的有何区别,或者我们能够从中借鉴什么经验?

冯:这个问题不好回答。只能说各有各的特点。我曾经拿“生存痕迹”的展览资料去日本讲座。日本人很吃惊,说这个展览在日本任何一个空间都不可能举办,它要考虑到周围人、邻居的反应,但这些恰恰在中国没问题。包括“对伤害的迷恋”的这类展览,艺术家拿尸体来做作品,国外很多人就会质疑,尸体是哪来的,尸体也是有身份的,这种对尸体的摧残违反了基本的人类道德,放到国外去展就会有人起诉。但这些在中国就有了可能,所以中国有中国的特点,比较混杂,从这个层面上讲,它可能性会很多,国外则会相对秩序化一些。从另一层面上讲,国外的可能性也很多,比如基金会制度的建立,有些基金会就会资助边缘、另类、特殊的艺术家、展览,但在中国没有基金会制度,已有的基本都是商业性的。

中国基金会审批很难,因为很有可能成为洗钱的机构。有没有真正的不求回报的基金会资助当代艺术?我认为目前中国没有。就这个而言,一方面要承认西方的模式是比较成功的,相对来说中国缺乏这套模式,另一方面也不能完全以西方作为参照。中国当代艺术有没有自己的特色机制?我认为是处在正在建立,但还没有建立起来的状态。

另外国内外的美术馆也不同,国内的官方美术馆大部分还是难以接受这种前卫艺术。国外的独立策展人比较容易按照他的想法提出申请,获得资助,国内就会困难点。但反过来说这也会产生特殊的效果,比如“生存痕迹”这个展览,当初也没几万块钱,特别艰难,但是却恰恰在某种历史环境中构成了一种特殊性,有点像贫穷策展的艺术了。

畸形历史文化环境下的病态激情

关于大陆前卫艺术中"伤害"与"自虐"的辩说

文︱冯博一

每个时代的终结或世纪交错之际,在艺术界都有那么一些存活着但又处于不能完全适应现存文化秩序的精灵,自知、茫然而又倔强地站立在边缘世界。他们是一些由不同背景的独立个体组成,不愿与世俗苟同,又极力挣脱精神困境向往自由之人。而且具有某种令人不安的特质,他们公开提出令人尴尬的问题,甚至是激进而偏执的看法。他们并非是某一种行终如始的教育方式的特产,也不是某一具体社会阶层的自生品。他们只代表一种立场和姿态,一种观点。他们以自己的政治、道德、哲学、伦理为认同基础,以自己认同的有悖常性的艺术方式,力求实践其观念。他们无疑是属于弱者、无人代表的同一方,既不是现实的调解者,也不是建立共识之人,而是全身投注于批判意识,不愿接受简单、现成的陈腔烂调,或平和、宽容地肯定权势或传统者的说法和做法,而是时时维持着警觉状态,他们无论是在做人还是在创作上都保持着冷静、疏离的状态,呐喊的同时尝试着艺术表现的各种可能性。

以大同大张(张盛泉)、朱昱、杨志超、孙原、彭禹、琴嘎、何运昌、朱冥、徐震、杨振忠、杨福东、萧昱、曹斐、陈羚羊、冯卫东、何岸、宋涛、陈浩、郑继舜等为代表的一些艺术家近两年的系列作品,以畸变怪诞的行为方式和场景呈现出一场场血腥的表演,以身体的奇观-----支解、变形、侵害、疯狂、死亡为依归,吸引或得罪众多的观者,仿佛实验报告。他们"玩"命如儿戏,按部就班地迎接死亡,几乎是窜演的黑色幽默,引导观众进入了一个荒唐世界:这是一个充满暴力颠狂、欲望无限膨胀、骨肉相残、人性乖戾的世界。他们试图告诉我们这也是现实真实的一种。他们不仅以血肉、尸体等媒材见证暴力,更要观者见证其行为、装置过程的暴力化倾向。也因此,在媒介材料上予以了扩展,在风格上也构成了一种挑衅。这种"伤害"与"自虐"的观念和方式不但代表大陆文革后伤痕艺术的突破,也直指80、90年代文化艺术界躁动的征候之一端。

快乐的感受未必能推己及人,但痛苦的感受是可以推己及人的,痛苦和快乐的这种区别,决定了纯粹意义上的艺术家的关注方向和文化职责。艺术家的社会责任之一不是帮助别人增加幸福,而是帮助或警示别人避免痛苦。追求幸福是每个个人的事情,而消除痛苦则是社会的责任。以伤害、自虐为主题的前卫艺术家,借用"伤害"的行为和痛苦感觉,一是以此来表现社会记忆、社会经验、生存现状的另一个侧面的真实,并通过自己的直接经验的反思,对主流文化、权利话语予以批判和制衡,对社会存着激进影响。二是将社会现实的施虐转化为受虐者的自虐,以此作为生存环境下痛楚的宣泄,甚至将这种"嗜酷",掩蔽着弱者式的复仇,以血肉淋漓或以死为对肆虐的报复。并且,自虐者与受众在演示与呈现过程中互为激发,在屏气的观看与心理感受中得到某种残酷的快感与陶醉,压抑着的肆虐得到爆发。伤害、自虐的经验似乎已挪向制度内合法化的暴力,合理化的伤痕。它虽然不可承受,但如电击一样,刺激着我们面对也回避的经验中不堪言说的部分。同时不可避免地导致了对传统道德主义的碰撞与置疑,这种碰撞和置疑在于艺术不能在道德问题上对人的价值有任何积极的影响。因为艺术与伦理分属两个在本质上毫无联系甚至互相对立的范畴。艺术通过激发热烈奔放的情绪而达到个体主观的内心自由,而道德价值的问题却要用善与恶、对与错这样的伦理概念来判定,伦理观念的核心不是自由而是自律,是以对个体主观的束缚为前提的。因此,绝对的个体精神意味着排斥公共的和社会的观念,当然也就意味着排斥伦理道德,而艺术表达则几乎是唯一使主观的自由得到充分实现的一种手段。 尽管这本身是一个非常可悲的事实,而这一可悲的事实密切相关与我们的生存历史和存在环境。如果有人指涉 这种创作现象异常荒谬的,那么中国历史上的诸多事件,比照起来恐怕是更为荒谬了。也许作品的震撼不是来自它观看者的畸形异变,而是来自它太熟悉的缘故。

当下全球化的潮水已经漫进了世界的每一个角落,跨国资本和各种世俗权力沆瀣一气,似乎也没有甚麽力量可以阻挡他们。如何在"历史潮流"划定的视野之外重新思考人类自由生存的前景,已经成为留给下一个世纪的最重大问题。在中国,一方面是社会变动的急剧深化,另一方面是对这种变动的茫然与无奈,两者形成巨大的反差,更将社会的思想危机暴露无疑。因此,这似乎是一个特别需要警觉的时代,一个特别需要开阔的的视野、丰富的想象力、批判性的思考和揭露现实丑恶的富于个人化的时代。艺术家示范如何用身体来与生命不可承受的伤害与自虐,其实正是对生存现实充满迷惘与无奈的自我抗争,是由这个充满各种欲望构筑起来的"虚拟天堂",让人无法掌握自己和认识他人的一种极端苦修者的行为方式。在造成对人体损伤的同时,也培养了人们的坚忍和对残酷的欣赏态度,助成了他们矫枉过正或忿世嫉俗式的话语方式,以及极端的道德主义,鼓励了他们以自虐为道德的自我完成--畸形历史文化环境下的病态激情。从而带给我们的是一种无法排遣的焦虑、困惑,一种面对生存的心理紧张甚至恐惧。他们的创作立场、姿态以及行为方式,充斥着世纪末极端的生理和心理体验,尽管使我们在具体的场景中在心理与感情上一时难以接受,但恰恰是把"人"在当下社会中的命运做了某种强化的的诠释与直接的呈现,也是对自己所赖以安身立命境遇的某种绝望的诉求。这种夸张对身体的自残及伤害,并由此渲染生命荒凉虚无的本质,以及任何人为建构意义的努力----从记忆到历史书写的无偿。那不可名状的原初暴力啃啮你我的心灵和身体,现代历史中的种种运动只是有迹可寻的症候,却无从解释几代中国人疗之不愈的创痕。从这创痕里,我们似乎看到了一场"仪式化"的大出血、大虚耗。承受伤害与自虐演出的身体,只是最直观具体的观察点。

真实生存里的伤害与虐待比艺术表现的暴力化倾向具有更大的美学力量,因此世人是否应该深思和重估伤害与自虐的艺术作用呢?

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。