特邀批评:栗宪庭、王春辰、高岭、吴鸿、杨卫、张海涛、段君

媒体宣传/公共教育:付瑜

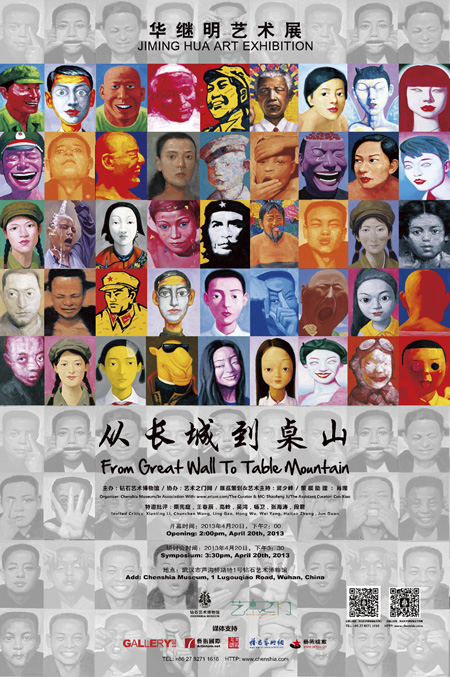

展览介绍

“从长城出发:华继明艺术展”是钻石艺术博物馆2013年的首场展览,我们通过展览包容的华继明20年来的艺术创作作品探索华继明当代艺术发展轨迹。今年华继明回到中国(湖北),从“长城”出发,将给我们带来一场怎样的行为?

从长城到桌山

——华继明的艺术

文︱冀少峰

熟悉华继明的人都知道,华继明的个人艺术发展行迹是和中国当代艺术发展的进程有着密切的关联,他就像这代大多数艺术家一样,经历过“文革”苦难的经历,但又适逢思想解放和改革开放的浪潮,因而他的艺术不可避免地带有着时代的印迹,他曾有着组建艺术SHS小组的激动,亦尝试过行为艺术的表达,更对架上油画的探索有着内在激情的涌动和刻骨铭心的体验,但真正让华继明广为人知的还是因为华继明有着自己的视觉艺术史,以致于很多艺术家都“认真”地讲,希望能进入华氏艺术史。

那么华氏艺术史,又是怎样的艺术史呢,如果沿着这个思考轨迹,你会惊讶地发现,中国当代艺术版图中人们所熟知的图像符号不间断地出现在了华继明的视觉表达中,玩世、艳俗、政治波普、新生代、新表现、卡通一代……行为艺术差异化的视觉讲述,不同风格语言图像的并置、重构,熟悉的视觉经验所传达出的陌生化的视觉体验,视觉语义的复杂性、多义性,视觉风格的混杂性,特别是图像间的交互所弥漫着的对当代艺术发展进程的清醒思考和洞察性表达。而图像与图像间,图像与阅读者间,图像与创作者的关系更会带给人们另一番思考。由此不难发现,其实华继明在用自我真诚而又真情的视觉思考,试图对改革开放、思想解放所带来的艺术的变革进行系统的知识考古性的田野考察,可以毫不夸张地讲,华继明的视觉描述本身,就已然构成了一个知识系统,一个价值认同,一种学术视野,一个书写当代艺术发展史的新方式。这种华氏艺术史的另类表达,超越了风格学、图像学,融合着社会学和文化学,华继明试图用多元文化视角为阅读者带来异彩纷呈非线性的当代艺术发展史。当代艺术发展历史的生动性、多元性、丰富性透过华继明的激情讲述,让阅读者找回了一种久违的激动,让人们惊讶地发现,原来这些图像已经深深地印在我们的思想里,它迫使你不能不回首、回望、回味,人们回首那个只能在大使馆和公寓里进行着小众化,小范围的展示和讨论的艰难,回望从’85新潮美术一路走来的漫长和艰辛,当一个个政治的羁绊逐渐被打破,当意识形态的困扰一点点被突破时,商业大潮的另一种枷锁却又裹挟而来。大众文化的兴起,消费文化的流行,不可避免地又把艺术推进到了物质主义时代,但人们又的确在回味着不断突破禁区,从一元化的表达而向多元化讲述所带来的艺术发展态势的异彩与纷呈。这些令人无法忘怀耳熟能详的图像记忆,唤起的不仅仅是对中国当代艺术的发展历史的记忆,其深刻之处恰恰在于它揭示了中国政治社会结构的变迁所带来的生活方式、思想方式的变化,特别是艺术方式的变化,如果没有十年文革的结束,如果没有思想解放和改革开放,那么中国当代艺术的多样化状貌显然是不存在的,正因为华继明亲历了这两个重要的社会历史政治的阶段转型,才为其提供了批判的精神和思想的武器,并进行着自我自由而又激情的视觉讲述。

探寻华继明的艺术发展行迹,不难发现:一、早期的艺术经历和艺术教育方式;二、从黄石出走到北京,寻求更广阔的艺术发展空间;三、特别是从爬长城到南非的行为表达——行走桌山,这构成了华继明艺术发展的三个重要历史阶段。在其三个不同的生命时段,华继明都带来了异质化的视觉精神诉求。

华继明在艺术上的一次次蜕变,既让人们清晰地洞察到他的行为轨迹和思考行迹,更凸显的是他对当代社会和艺术人生的真诚思考。华继明有着一种不屈不挠的学术态度和令人望而生畏的在艺术上的坚持和坚韧,从画展板到睡玻璃空间,从绳子穿书、徒步到跳湖,打扫道路,自由交流再到爬行,这构成了华继明自我不断突破的视觉修辞,但在视觉修辞背后,或者说弥漫其间的精神召唤,和当代人的生存体验和生存处境,才真正是华继明的文化关注点,他在表现自我彰显自我的同时,也把这个时代的精神密码清晰地呈现给阅读者。

仅从华继明的艺术经历和艺术教育方式中不难发现,透过华继明的个案,让我们不得不反思当代艺术中的黄石现象。从地图版块中很难找寻到的小城市黄石,却涌现出了众多令人印象深刻的艺术工作者,魏光庆、石冲、袁晓舫、马六明、黄鸣……以及他们的启蒙老师蔡二和。

网上流行这么一句话,“不怕神一样的对手,只怕猪一样的队友”,仅从华继明的这些玩伴中你就会发现,华继明能到南非开普敦进行行为艺术的表达并非偶然。而其建构华氏当代艺术史的努力亦非空穴来风,而是有着充足的知识储备和艺术滋养。而’85新潮组建艺术小组,参加“无有画会”和92广州艺术双年展,不仅仅是华继明在艺术经历上的一种丰富,实则是为华氏艺术史提供了一种视觉见证,于阅读者而言,则增强了对华氏艺术史史料的考据性与实证性,但黄石毕竟是黄石,远离文化中心的边缘地带属性,信息的不开放性等弊端,无疑是阻挠阻碍着华继明向艺术的深层次发展,于是从黄石出走到文化中心地带北京寻求更广阔更自由的表达空间就成为必然。2001年他的“长城上的爬行”无疑是华继明个人艺术发展的转折点,虽然其间他经历着漫长的体验、认知表达,但视觉叙事的含混游离和不确定,也导致其不可避免地出现过失落、失望、厌倦的情绪。但“长城上的爬行”无疑为其赢得了一次艺术上的尊敬,更为其后的视觉表达提供了可持续发展的思想源泉,长城,这个不容置疑的中华文明的象征物和视觉象征,甚至可以说是中国的象征,最具中国符号、中国性和中国元素的表征,一方面它曾担当抵御外族入侵的屏障,但在现实的生活中,城墙又好似一堵心理之墙,亦有一种权力的桎梏和束缚,由此,他不仅个人爬长城,亦携带家人一起参与,家人快乐的参与与互动,无疑使华继明爬长城带有一种公共性色彩,这种爬行近乎一种修行和参禅,而每一次爬行带给人们的不仅仅是一种激动、畅怀和畅想,更是心灵的一次次净化,“长城上的爬行”无疑为华继明在南非桌山上的行走提供了精神上的准备,正是这次行走桌山,也使华继明的视觉表达更加开放,更加具有全球视野和国际身份。当2009年在南非开普敦的报纸和从北京带来的同一天的报纸同时粘裹在自己身体上时,一场有趣味的对话由此也开始展开。“信息人在开普敦的行走”,“信息人登桌山”这种最直接的直指人心的直白表达,唤起的则是关于全球信息开放与共享时代人们对共有的生存境遇和生存体验的思考,特别是两个城市在政治制度、意识形态、文化历史等方面的差异,亦有共同面临的如全球气候变暖、核爆炸、反恐、生态问题等共性问题,而食品安全、种族、性别、空气指数PM2.5等差异化的社会现实更是两个城市需增进了解的努力。由此,我们清晰地洞察到华继明从爬长城到行走桌山所带来视觉上的转向,如果说“长城上的爬行”是对国内问题、局部问题关注的话,那么“信息人在开普敦的行走”、“信息人登桌山”则标志着华继明开始关注整个人类的生存境遇和全球政治文化格局的变化这样一个全球化话题,这不可避免地会引起东方与西方、本土地域与全球化、传统与当代、历史与现实、未来的一次政治、历史、文化上的碰撞、交流和对话,而其身上所散发出的国际化视野则理所应当。

透过华继明在南非系列行为表达的背后,恰恰是新的社会形态和结构裂变所带来的生活方式、思想方式和艺术方式的新变化,这种变化又不可避免地构成了现阶段中国在完成现代性过程中所彰显出的问题意识、立场意识、价值认同和批判精神,以及急速变化的社会现实所带来的速度感、紧张感和戏剧性,这种速度、紧张和戏剧性,又通过华继明的个人艺术社会实践,其实映衬出的是一种对欲望、物质消费和诱惑等物质主义时代不可逃避的社会现实。

2013年3月27日晚18:15于 东湖三官殿

艺术简历

华继明,1964年生于湖北黄石

1992年毕业于湖北美术学院

2001年定居于北京

艺术活动

1986年 参加“无有”画会

1992年 与其它艺术家一起成立SHS小组

在广州市参加十二色广州双年展

1993年 SHS小组在黄石表演行为艺术 “大玻璃梦想天堂”

1994年 中国上海参加“中国第三回文献展”

湖北省黄石表演 “一根绳子穿过一吨书”

1995年 行脚 徒步行走黄石至黄梅

1996年 在福建福清表演“黑皮箱”

1997年 黄石表演行为艺术 “自由交流”

2000年 在黄石表演行为艺术 “瞄准我”

2001年 在北京表演行为艺术 “爬行者”

北京八达岭表演行为艺术 “长城上的爬行”

2002年 北京BS艺术车间表演 “陌生与微笑”

中国香港参加反战与和平艺术节

中国北京参加当代艺术邀请展

参加中国平遥国际摄影艺术节 “新摄影”

中国广州表演 “各行其道”

2003年 中国北京参加艺术行动 “蓝天不设防”

中国北京参加 DNA(基因) 摄影展

中国北京大山子艺术区参加现场艺术节

2004年 中国北京参加 “人间烟火” 艺术展

中国北京参加 “权充”艺术展

2005年 中国北京参加 “暧昧-暧昧艺术展”

北京798艺术区参加 “不确定表达方式展”

2006年 北京798仁画廊参加 “非常”当代艺术邀请展

北京798锦都艺术中心参加 “权充之二”艺术展

北京上上美术馆参加 “权充之三”艺术展

北京东区艺术中心参加 “宋庄油画邀请展”

2007年 亚洲艺术中心北京馆参加 “常态四人收藏展”

北京馆参加 “意味着-娑罗油画邀请展 娑罗花馆”

北京上上美术馆参加首届主题文献展 “潜默/权冲/暧昧”

新加坡 Yang GALLERY 参加中国当代艺术收藏展

北京宋庄美术馆参加生活在宋庄

北京环铁时代美术馆、上海多伦美术馆、宋庄当代艺术巡回展

上海东廊画廊展示 “态度II”

上海展览中心参加 “上海艺术博览会当代艺术展”

2008年 北京 尚东艺术车间参加 “原创油画邀请展”

韩国 大邱MJ美术展示 “时空穿越”

北京东区艺术中心参加 “早春二月艺术联展”

北京观音堂参加 “光华门艺术节-中国当代艺术展”

美国纽约曼哈顿亚洲艺术中心参加 走近纽约中国当代艺术邀请展

2009年 云南昆明 DUFFY雪茄画廊展示 “十三不靠”

2010年 南非 开普敦参加“感化城市艺术节”

武汉 钻石艺术博物馆 “艺术收藏展”

北京当代艺术馆 “十三不靠”

深圳大望文化高地“没差异”

2011年 武汉“回顾与展望”湖北油画艺术展

北京“历史新宋庄”上上美术馆

2012年 鄂尔多斯“文化 • 沙漠” 库布奇当代艺术展

南非 格雷厄姆斯敦 “开路”国际艺术邀请展

希腊 Copelouzos家族博物馆 “国际收藏展”

2013年 南非 约翰内斯堡“开路”展 STANDARD BANK画廊

武汉 “从长城到桌山” 华继明个展 钻石艺术博物馆

扩展阅读

艺术档案 > 个案+新锐 > 个案 > 选择、复制与自动转换——中国权充艺术个案分析