马六明(Ma Liuming)

简介

马六明,1969年出生于中国湖北黄石

1981年开始学习绘画,老师蔡二和

1987-1991年学习于湖北美术学院油画系

从1993年起工作和定居于北京

展览

2001 EGOFUGAL, 第七界伊斯坦布尔国际双年展, 土尔其.

2000 光州双年展 2000,(油画、 照片、录像),韩国。此展的亚洲部分巡回于日本。

人物:现代主义的另一面,斯那格-哈伯文化中心,纽约(油画)。

我们的中国朋友,魏玛 ACC 画廊,德国(照片、录像)。

乌托邦,挪威 Rogaland Kunst 美术官(录像)。

中国的行为艺术,JGM 画廊,巴黎。(照片)

1999 Pink for Boys / Blue for Girls, NGBK,柏林。(照片)

所有的开放, 第48界威尼斯双年展,意大利。(油画、录像)

1997 从中国来的照片和录像 ,Max Protech 画廊,纽约。(照片、油画)

另一次长征,Breda, 荷兰。( 录 像 )

1996 马六明个展,中国当代画廊,伦敦。( 油画、照片、录 像 )

1995 《芬-马六明和鱼》, 行为表演于北京。

1994 开始油画《婴儿》系列。

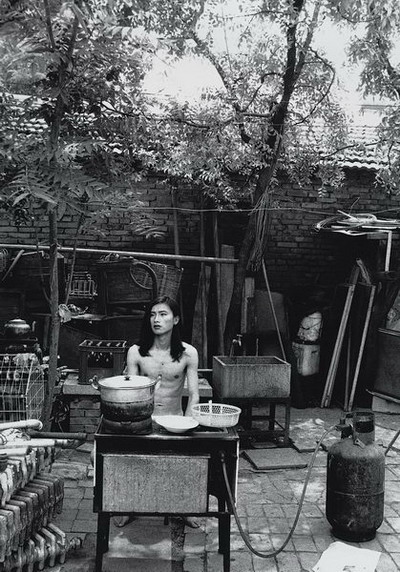

《芬-马六明的午餐》系列一 ,行为表演于北京东村。

1993 与其他艺术家一起创立北京东村。

开始油画《芬-马六明》系列。

《芬-马六明》系列一,行为表演于北京东村。

《芬-马六明说》,行为表演于北京东村。

马六明是中国现代艺术中最早用身体从事行为艺术的艺术家之一。也是中国当代先锋艺术的代表人物之一。

艺术家作品

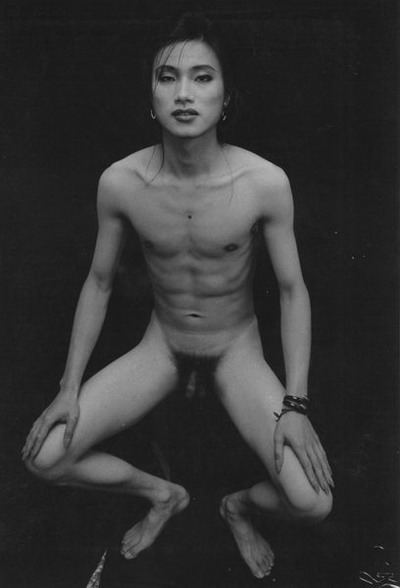

“芬·马六明”是马六明的艺术语言,马六明用自己的身体告诉别人他看世界的方法和体悟世界的心得。

“化妆的马六明”似乎是在告诉人们,虚伪有时也是美丽的,而且人们的面目是极易混淆的,画虎画皮难画骨,知人知面不知心。形式上的推陈出新,有时就会令人耳目一新,有时形式就等同于内容,有时形式就大于内容。马六明用自己的姿色做作品,也让人联想到女演员和导演上床、美女傍大款之类的社会现象。马六明的作品从未清楚地陈述过任何社会现实,但他的作品却让看到他作品的人意乱情迷,甚至是张惶失措,因为马六明的作品软中带硬地批判了在中国现代化进程中的各种浮华心态和虚伪的道德,从这个意义上讲,马六明柔软的躯体和如花的面庞是真正和现实发生紧密关系的艺术.男女身份的错位,那自然的男性身体在有意识的装饰下呈现出女性的妩媚,女性化的脸和男性的身体结合的形象,从1993年开始,一直延续到新的世纪,在这些作品中,马六明为自己也为他们(建构成的作品)取了一个好听的名字“芬·马六明”。关于这个名字,我们看看艺术家自己的阐释:“‘芬’是中国一个比较女性化的名字,它还有另外一个谐音‘分’,是‘分离、分开’的意思。‘芬’和‘马六明’中间用一个黑点是中国翻译翻译西方人的姓名时常用的一种用法。这种在西方人的姓和名之间加一个点的做法,在英文中也不存在,我觉得这样有一种虚构感,就取了这样的名字。”艺术就像一个摇摆钟表的弦,在真实中有虚构,在虚构中又有真实。我们说一种艺术是表现主义,首先说它有虚构的、浪漫的情愫贯穿,马六明在行为艺术最初的表演中,睁着眼睛,手握照相机自己拍自己的动因是想和观众交流,虽然是艺术家的表演,但其艺术家本人的动作却是最少的,表演过程中有很多行动,但行动的人却是观众,艺术家唯一的动作是手按快门。但到了后来,我们发现,画面中呈现的艺术家是一种睡眠的状态,动作达到了极简。这个微妙的转变,无论是艺术家本人,还是观众,都在一种“他者”的状态下达到了双重的呈现。

马六明裸体走长城的作品是庄严而谐谑的。中国的国歌里有这样的歌词:“用我们的血肉筑成我们新的长城”,长城中国的象征,也是中国人心里的一道坚强防线,而马六明对长城的裸体攻占,冲破了很多人的心里防区,底线就在眼前。中国人底线在哪里?就在裤裆里!中国人的道德在哪里?就在裤裆里!马六明把裤裆里的东西和神圣的长城并置在一起,就好像是把神仙和世俗的“辈份”搅乱了,就好像是说“那玩意儿”也是神圣的。其实,“那玩意儿”本来就是神圣的,它被我们歪七扭八地拧邪乎了。马六明光光地在长城站立起来了,卫道士们咋说?他们根本就没资格说,因为我们的卫道士还是封建的卫道士,他们连资本主义、社会主义的门还没进过呢!

马六明在世界各地以同样方式做的“供人拍照”的行为,充满了游戏感和智力竞赛的味道。每个与马六明合影的观众,都不能重复别人的动作,都想超过别人的创意,于是一场明争暗斗的较量,就在裸体的昏迷的马六明身边展开了。马六明和观众的互动,其实是早已被艺术家下了套定了调子的,因为马六明裸体这一“特殊性”,马六明身边的气场被完全改变了。观众的游戏是在与生殖器的规避和交谈中进行的,不同观众的不同举动反映了不同的心态,这又很像是在做一个心理学的测验。

马六明:未分化的政治

一、绪论

披着长发,化着女妆,赤身裸体,马六明的舞台形象,活脱脱代表着一个阴阳人。马六明可以说是一个两性人,

因为两种性别在他身上同时存在。可是马六明并不是性别转换的最终产物,而是继续在两种性别之间游移。换言之,马六明处于“未分化状态”。在这种状态下,他看起来既是一个男人,同时又是一个女人。这种状态继而弥漫在他周围的空间。

马六明英俊的异国形象具有强烈的视觉效果。这种效果有时可以使他的表演显得有些自恋或自我放纵。然而,由于马六明的身体本身存在着明显的差别,在他的存在以及在他那张架在男人身体上的化成女妆的面孔中,隐藏着一种周围的磁场被抛弃的危险。一种模棱两可的随机人物——芬·马六明,便是马六明塑造的飘渺人物。“芬”即“芬芳”之意,多用作女子名。马六明将两个名字连在了一起,芬+马六明,从而塑造了一个截然不同的人物(注1)。汉字“分”的原意是“分开”。马六明将根本不存在的分-马六明/芬·马六明从现实中分开,并在他的表演和画作中加以渲染,赋予其以形式,就像作家给小说中的主人翁以形式那样。

随着芬·马六明的出现,与之俱来的是与现实的对话,然而现实又开始发生了变化。

芬·马六明的特点是缺乏表情,脸无表情,也不说话。与芬·马六明的那张类似精湛艺术品的面具般的面孔截然不同的是,他的身体是异常现实的,因为它对表演场地有所反应,并且完全暴露在观众的眼前。当芬·马六明完全静止的时候,内心的紧张便达到了最高潮。有时,芬·马六明的表演含有一些模棱两可的意味——那是一种以完全不可预测的方式展现的本能的即兴表演,但是同时又具有严格的套路。马六明曾经说,阴阳之理说的中庸与平静,是他表演中的重要因素。“美有两种,一为外在的、可见的美,二为内在的美,即精神和情感之美。我希望我的作品对两种美都有体现。”

中国人生来就信阴阳之理。黑白两色虽然永不混淆,但处在不断的平衡和和谐之中。马六明的身体演绎的故事,塑造出来的真实关系,以及他的表演产生的磁场,和女性的阴柔及男性的阳刚,乃至中国文化中的相生相克之理不无关系。马六明拥有男人之躯、女人之面和女人之手的双重性,意味着他不属于任何一个极端,而是在破坏以及摇撼这个两极结构。但是即便在中国,古老的佛像也都是男性的,女性偶像只是在戏剧中出现。然而马六明并没有以可以被界定为“社会习俗”或“制度”的男性面貌出现,而是以一个独特的“政治的和批判的身体”现身。就马六明而言,这是继毛泽东和共产党让理想的身体形象在中国老百姓心中生根开花之后如何索回“真”身的一种极端反应。不难想象,马六明的身体反映的强烈的、前卫的、“活生生的现实”,会对当时的形势产生多么大的震撼。而且这个“活生生的现实”并不局限在性方面。出现在马六明的画作、雕塑以及涉及观众的表演中的芬·马六明的脸和一个娃娃身体的结合,表明马六明力图通过对身份的批评来呼唤活生生的现实,通过分隔时代、自我、以及自我和他人之间的范围来细分那个结构。

二、前卫艺术:抵抗的身体

从未接受过当代艺术正规教育的马六明,是通过个人的体验和直觉来表达自己的语言的。1993年到1997年间,马六明的表演可以说是以叙事为基础的,并且具有象征意义。但是他后来的表演逐渐变得更为抽象,更为被动,观众的参与也更多了。

1988年与他的同事魏光庆讲师在武汉合作表演的“自杀计划”,是马六明的首演。在这个节目中,马六明用一条白练把自己的身体捆扎得紧紧的。当时中国有很多类似限制身体自由的表演,反映了许多中国人因为政治压力而产生的烦躁和绝望。

1989年的“天安门事件”,标志着知识分子前卫派艺术家的又一次挫折。劫后余生的艺术家们于是找到了一种前卫的、与意识形态无关的、基于个人体验的表达方式。但是,由于政府的审查日益严厉,他们的活动被迫走入地下。北京郊区的东村,便是艺术家们的聚集地之一。单场表演因为不留把柄,往往能够躲过审查。正因为此,许多前卫派的表演也就在东村进行。

马六明于1993年加入了东村的阵营。同年11月,他塑造了芬·马六明的人物形象,并赴欧洲演出。在此之前,马六明表演了“与吉尔伯特和乔治的对话”。这出剧的灵感,来自中国前卫派表演团体邀请“活雕塑”表演和媒体艺术大师吉尔伯特和乔治的访华活动。“与吉尔伯特和乔治的对话”,是该团体最年轻的艺术家马六明的首次单独表演。

在那出剧中,马六明赤裸着上身,将一张桌子搬到屋子中间,爬了上去,然后把手插到天花板的一个缝隙里,缝隙里接着便流出了鲜血,顺着他的手臂,染红了他的身体。

当被问到为什么要赤裸上身的时候,马六明仅仅回答说,他不想让他的衣服沾上血迹。这次表演成了马六明和观众的首次“性交流”,覆盖在他那保护严密的内心世界内的处女膜,也是在那次撕破的。

由于外来演出在中国受到限制,中国80年代末到90年代初的表演,主要是对既定制度和学风的抵制。中国的表演艺术没有走西方表演艺术的“理想主义”和“晦涩的概念主义”的路子。大约在80年代中期,有关西方当代和现代艺术的信息开始渗入中国。然而,尽管约瑟夫·波伊斯是马六明尊敬的艺术家,但是有关伯伊斯的信息,却只能通过看一本书里的几张照片里的密码般的抵制造型得到。行为艺术也是一种寻找自我的极端过程,需要扬弃“既定制度”中的理想的身体形象,需要面对自己的真实形象。东村的艺术家们通过肢体表演来反映活生生的现实和真实身份时所表现出来的不折不扣的态度,使他们的表演显得既极端又纯真,但同时也给封闭的环境和有限的观众留下了施虐-受虐狂和变态物恋的印象。马六明对他当时的经历的描述,概括了这一情形。“过去中国艺术家同吃同住、共同探讨艺术的日子,现在已经一去不复返了。东村的艺术家们现在还没有受到资本主义的任何影响。他们身上最宝贵的东西,就是去直觉地表现他们的生活状态和环境。”

直觉的想法,通过形式,用鲜明坦率的语言加以表达。比如在一次表演中,为了让山峰增高一米,10名艺人赤身裸体地、重重叠叠地俯卧在峰颠,就很荒诞。但是,它也传达了一个扎根在参与者共同的肢体语言中简单意思。另一位表演艺术家张洹的男性化躯体,以及他那考验自己身体忍耐力的近乎自虐式的表演,和马六明的女性化躯体及其施虐式的表演形成了一个鲜明的对照。这两个人的躯体政治,甚至在东村也是很突出的(注2)。

马六明1993年到1997年的表演,是以叙事为基础的。比如,在“芬·马六明的午餐”(1994)中,马六明做了一条鱼,并把它送给了观众吃,然后又把鱼骨头放回到锅里。在观众吃鱼的过程中,马六明坐在椅子上,把洗衣机排水管的一端套在自己的阴茎上,接着又把另一端含在了自己的口中。将加长的阴茎放在嘴里的行为,绝对是一种性行为。马六明自己说,那样可以让阴阳之气流遍全身。马六明的这个不自然的姿势所造成的紧张感,肯定会使身在这种局促环境中的观众产生想象。煮食并将食物送与他人食用,不仅是生活的分享,而且还代表着一种器官性的肉欲关系。同年,马六明在一次表演过程中被拘捕,并且关了两个月。(注3)在“芬·马六明和鱼”(1995)中,马六明再次赤身裸体,化了妆,站在户外。他将一条活鱼投入滚烫的油锅,炸得它几乎变黑为止。马六明事后称,这部作品反映了他坐牢时经历的恐惧以及他对恐惧的记忆。在“鱼娃娃”(1996)中,马六明将十几条活鱼吊在洗澡间的天花板上,然后在扭动着身体、大口吸气的鱼中间冲澡。马六明首先将活鱼从水里拿出来,然后又用鱼得不到的水对它们加以折磨,这是一种用创伤来加害鱼的行为,同时也反映了性欲和死亡。

令人感到惊奇的是,在从“既定制度”下夺回艺术、使其回归日常生活的尝试中,中国90年代的前卫艺术是以如此纯真的形式实现的。它把表现作为隐喻,使用批判式的行为(这些行为具有异常强烈的政治形态),但是没有直接表达任何政治宣传或信息。可以这样说,前卫艺术仅仅局限于一个为数不多的、具有批判眼光的、能够读懂马六明的表演以及他对“制度”的抵抗的观众群体这个事实本身,只是在提高马六明在东村和其他地方进行的前卫表演的纯度方面取得了成功。

三、共活的身体、裸体和共享的身体

马六明的第一次出国表演,或者说他在国外的第一次公演,是1996年在东京举行的NIPAF汇演。马六明赤裸着身体,在一个黑暗的房间里划燃了几根火柴,并用每一根燃烧的火柴照亮他身体的各个部位。剧终时分,灯光骤然一亮,刹那间暴露出他的整个身体。他当然不是在对观众解释性的概念,而是通过漠视和含糊的手法,来消除性别分化的象征。这使我们联想到维托·阿孔西的变形以及它与马六明的作品的区别。阿孔西用象征性的行为,划着几根火柴,烧掉了自己的胸毛,从而得到了女人的光滑皮肤,获得了女人的性别。他的做法不仅引人发笑,同时还强调了他的性别。这出表演开始不过是一出隐喻程度非常高的社会政治表演,后来逐渐演变成了表现性别问题的经典。马六明1997年在东京世田谷艺术博物馆表演的“消除性别”中使用的手段(即使他的性别处于模棱两可的状态),似乎更胜一筹。首先,马六明刮胡子的身影被投射到一个安装在表演场内的大屏幕上。电动剃须刀发出的声音异常刺耳。然后马六明开始慢慢往脸上涂脂抹粉,接着走上舞台。他手拿一把剪刀,站在舞台的侧翼,开始剪他身上穿的男式黑甲克。接着,他又剪起了黑外套里露出的颜色鲜红的连衣裙。就在连衣裙差不多快要完全剪成布条时,表演厅里的灯光略微转暗。接着他走到观众的前排席位,站在一名观众身边,继续剪残存的衣服,直到浑身一丝不挂为止。这时,表演厅里的灯光已经十分昏暗。马六明缓缓地穿行在观众席位之间,不时碰到身边的观众……紧张和无言的骚动像波浪一样在表演厅里漫卷。马六明在震撼了观众之后,用了一个可以描述为“分”或“芬”的“符号”(而不是视觉)来代表男人、女人和他对两者的拒绝。这绝不是一种含糊其词的表演,它表现了马六明拒绝分化的强烈意愿,也就是说,他拒绝当一个男人或者女人。

马六明拒绝分化的意愿表达,和同场表演的马修·巴尼的作品迥然有别。巴尼的作品讲述的是子宫和卵巢的故事。未知性别出现的隐喻(卵子的着床,细胞在性别待分化过程中的分裂),是借助影片和雕塑来表达的。通过描绘身体经历的变化以及处在未分化阶段的人的生命,巴尼力图展现一个新形式的出现过程。但是马六明的方法则更加直接,更加简单。然而利用自己改变了的身体,来揭示未分化阶段的不稳定性,激发人的想象力,马六明和巴尼的方法具有同等的效果。

当然,这也是马六明第一次在众目睽睽之下把自己变成芬·马六明。表演之后,马六明如释重负,泪流满面。这种体验无疑给马六明创造了向更广泛的对话一展自己身体的机会。

继这场演出之后,马六明应邀赴荷兰布瑞达参加汇演。他在那里进行了一系列鼓励观众参与的演出。马六明先将两张椅子放在舞台上,在背景部位挂了一面镜子,然后坐在一张椅子上。一台照相机面对着他,观众被鼓励上台,坐在另一张椅子上。两人各选一个姿势。马六明双目直视,端坐不动,不时把握时机,用遥控器按动相机的快门。虽然马六明看上去像一尊希腊雕塑,但他能感觉周围发生的一切;虽然一言不发,他能够完全控制全局。

因为马六明坐在镜子面前,所以坐在观众席上的人们可以同时看到马六明和他们自己的镜影,因此可以说,他们参与了芬·马六明创造的非真实空间。

自1997年以来,马六明在欧洲、美国和亚洲的多个城市进行了观众参与的表演。观众的反应各不相同。有一名观众脱掉了自己的衣服,还有一名观众和马六明拥抱狎戏,在另一场合,多名观众参与了表演。许多剧照表明,参与者试图弄清怎样才能进入那既似舞台又似图画的作品,怎样才能完成“画作”。然而对许多西方人来说,马六明似乎就是那个明显的“他人”,一个异国的幻想。从某种意义上来说,和芬·马六明一起照相有这么一个假设,即为了完善绘画体现的幻觉,需要有这么一种合作。但是在此之后,马六明又以更极端的方式去取悦他人。他用睡觉的方式,制造了一种虽然有物质存在但却没有意识的状态。在这种状态下,自我不存在。在进行这个表演之前,马六明服用了安眠药。在走近舞台上的椅子时,马六明已经昏昏欲睡,继而便进入了浅睡阶段。接着,照相机和录像机便开始记录马六明的这种状态。芬·马六明靠着椅子睡觉或前倾着身体睡觉的行为,本身就表达了一种危险。马六明传达了他对危险的恐惧,把自己置于暴露在他人面前的境地,即便那些人正好是自己的观众。在预定的20分钟结束之后,工作人员将仍然熟睡的马六明抬出场外,表演即告结束。

除了创作绘画般的作品的动机外,马六明使观众在更大的程度上进行了心理参与。他不仅用自己的身体而且还用他人的身体绘出了“芬”的形象。同时,自我的消除又在最大的程度上扩大了自我。马六明试图跨在分割两者的中线上。

2001年,马六明参加了在伊斯坦克布尔进行的两年一度的前卫艺术汇演。汇演的主题是“离我”(即如果我们离开并摆脱自我的束缚,那么我们就可能和他人分享一个共同的意识领域)。马六明用60名艺人围绕着一个熟睡的他来表达这个主题。但是由于存在交际障碍,表演中发生了一个小小的失误,有几个艺人因为理解错误,轮番对熟睡的马六明泼水。不过演出还是取得了成功,因为在终场之前,椅子周围的莲蓬头洒出来的水,淋湿了观众和参与表演的艺人,失误反而加深了马六明和其他人分享水的象征意义。

通过这些演出,马六明不仅撼动了分隔自我和他人之间的界限,而且还撼动了分隔他人之间的界限。通过反映自我意识和当代题材的失落,通过将处于这种状态中的他本人交给外界的他人,马六明使分隔自我和他人之间的界限变得模糊起来,变得“未经分化”。这本身就具有一种将现代主义震撼到核心的潜力。

四、结语

由于芬·马六明这个形象的出现,异化的身体(男身女脸)不再是超现实主义的怪诞现象。自1997年以来,马六明通过格外慷慨地分解、消除或扩散自我的方法,取得了令人瞩目的成绩。观众们从一个熟睡的马六明出发,创造了一种艺术行为。通过失去意识,马六明摈弃了他是他们的批评对象的事实。这便是政治之身向媒介之身和透明之身的转变。通过抵制权势和权威,通过扬弃扎根于个人主义中的现代主义,并将它置于被毁的境地之中,马六明这位真正的前卫艺术家的躯体,就变成了一个抵抗的躯体。可以这么说,使马六明的躯体具有这种风采的,是他对世界的反应和他的绘画中包含的纯真的感悟。

芬·马六明的脸配在娃娃身上的特写画,给人留下了一个他们似乎正在与这个世界分离的印象。然而,每一幅画都是独特的,每一幅画都在被大量复制,就像马六明那改变了的自我(他的他我)那样。因此马六明的绘画,也可以说是自我扩散的行为。

前卫艺术拖了很久才得以进入中国。纵观世界前卫艺术史,我们可以看到,以反艺术为出发点而设计的方法,最后被纳入了艺术的(以制度为基础的)目的之中。马六明不需要倡导反艺术。从一开始起,他就因为自己的“体验”而能够在日常生活中发现艺术。他不想使艺术重新回到自己的生活之中,而是想自然而然地“用艺术来构建一种新的生活方式。”

马六明在过去10年中发育起来的艺术之躯,因为未经分化而撼动了界限,现在正将进入一个新的时期。

注1:马六明对两性人的异装行为的了解,事出偶然。当时,马六明正在和一帮男女朋友作乐,不知怎么的,大家就开始给彼此化起妆来。等他意外地发现自己化了妆看起来像一个女人之后,才开始对穿女装发生兴趣。从一张1993年拍摄的照片上看,两性人马六明显得很朴素。他身穿连衣裙,戴着耳环,化了妆,采取坐姿,双手置于膝上,两腿略略并拢,头微微上翘,两眼含情脉脉地望着我们。据马六明自己说,他在家里既不搞同性恋,也没有异装弊,只是觉得半阴半阳的表演或在“丑”脸和身子间制造一个的强烈的反差,“也许更能激发观众的想象力。”

注2:张洹的表演包括用蜂蜜涂抹他的裸体,然后让苍蝇爬满全身,纹丝不动地在公厕上坐一个小时,以体验皮肤(12平方米)的真实感觉。在另一出表演中,张洹用链子把自己吊在天花板上,手臂上插着一根管子,里面的血一滴滴地落到身下的一块烧红的钢板(65公斤)上。

注3:张洹的题为“65公斤”的表演,性质有点过火,引起了警方的注意。自那之后,马六明在他的表演中,赤身裸体地站在屋外,并用锅煮他的耳环和手镯,遭到警方逮捕,并且关了两个月。北京一家晚报对此事件进行了渲染,说马六明“打着艺术的幌子,行流氓猥亵之事。” 马六明的为期两个月的拘押经历,显著影响了他的精神健康。

芬·马六明的话,出自本文作者1997年到2002年间对马六明的采访

长谷川裕子:博物馆馆长、艺术批评家