陈界仁

简历

陈界仁,1960出生于台湾桃园,中国台湾重要的当代艺术家之一。

80年代到90年代初在台湾解严前后曾积极参与表演艺术创作,现生活和工作于中国台北。

个展

2010 陈界仁个展 — 帝国边界Ⅰ&Ⅱ

2006“加工厂”,Rudolfinum美术馆,布拉格,捷克

2005“陈界仁”,LA-FABRICAGALERIA,马德里,西班牙

2004“凌迟考:一张历史照片的回音”,ClaudioPoleschiArteContemporanea,Lucca,意大利

2003“凌迟考:一张历史照片的回音”,Otis艺术与设计学院,洛杉矶,美国

2001“AISATICAII陈界仁”,网球场国家画廊,巴黎,法国

1998“魂魄暴乱-II”,台北市立美术馆,台北,台湾

群展

2006“利物浦双年展”,利物浦泰德美术馆,利物浦,英国

“疆界”,台北市立美术馆,台北,台湾

“第十五届雪梨双年展:接触地带”,雪梨,澳洲

2005“福冈亚洲艺术三年展:多重世界─现今的亚洲艺术”,福冈亚洲美术馆,福冈,日本

“第五十一届威尼斯双年展:艺术的经验”,Padiglioneltalia,威尼斯,意大利

“2005里斯本摄影节”,SociedadeNacionaldeBelas-Artes,里斯本,葡萄牙

2004“2004台北双年展:在乎现实吗?”,台北市立美术馆,台北,台湾

“2004上海双年展:影像生存”,上海美术馆,上海,中国

“正言世代:台湾当代视觉文化展”,康乃尔大学Johnson美术馆,纽约,美国

2003“2003亚洲城市网络”,首尔美术馆,首尔,韩国

“幻影天堂─中华当代摄影展”,Rudolfinum美术馆,布拉格,捷克

“看不见的城市”,温哥华亚洲当代艺术国际中心,温哥华,加拿大

2002“2002台北双年展:世界剧场”,台北市立美术馆,台北,台湾

2001“飘浮的喷火兽:亚洲当代艺术”,爱德维克艺术文化馆,索兰特纳,瑞典

“转译的行为”,世界文化馆,柏林;皇后美术馆,纽约,美国

2000“第三十一届阿尔国际摄影节”,蒙马日修道院,阿尔,法国

“第五届里昂双年展:分享的异国情调”,东尼.贾尼耶厅,里昂,法国

“2000年光州双年展:人+间-艺术与人权”,光州,韩国

1999“墨西哥国际摄影双年展”,墨西哥影像中心,墨西哥市,墨西哥

“第四十八届威尼斯双年展台湾馆:意乱情迷-台湾艺术三线路”,普里奇欧尼宫,威尼斯,意大利

1998“第二十四届圣保罗双年展-路线,路线,路线,路线,路线,路线,路线”,圣保罗,巴西

“1998台北双年展:欲望场域”,台北市立美术馆,台北,台湾

1996“1996台北双年展:台湾艺术的主体性─情欲与权力”,台北市立美术馆,台北,台湾

艺术家作品

h03-帝國邊界 II--西方公司

h02-帝國邊界 II--西方公司

h01-帝國邊界 II--西方公司

g03-帝國邊界 I

g02-帝國邊界 I

g01-帝國邊界 I

陈界仁,《加工厂》,2003 陈界仁|图片提供

加工厂现场摄影 陈界仁|图片提供

《加工厂》摄影 陈界仁

《加工厂》摄影 陈界仁

《八德》摄影 陈界仁

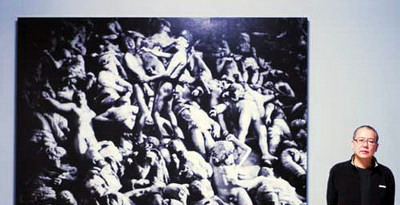

陈界仁在北美馆为其举办的编年展作品前

台湾艺术家陈界仁及其暴力美学

陈界仁:以“暴”制暴

台湾当代艺术家陈界仁的批判中充斥着“统治阶级、买办、资本家”等“很土”的话语。他会不停地跟你解释台湾作为世界工厂的灰暗过去、戒严期对人民的“洗脑”以及解严后沦入的新的“民主陷阱”。但他着力最多的是新自由主义的今天。但这些一点都不影响他头顶体制给的光环:台湾艺术家受邀到国外参展的铁定代表;目前唯一得到欧洲人认同的台湾摄影师……11月的上海双年展,以及12月北京的陈界仁个人展览,我们都会见到他。

实习记者 钟瑜婷 摄影 Jasper chou

10月,台北市立美术馆(简称北美馆)正在举办台北双年展。此时,北美馆的地下室灰暗、迂回,偶尔有水会从天花板漏下。2009年台湾“国家文艺奖”—视觉艺术类获奖者陈界仁的编年展便在这里举办。

走在这个阴暗的地洞,看到的第一个作品是陈界仁的代表作影片《凌迟考》。在黑白默片与慢镜头对凌迟这一残酷刑法的双重解析下,不少观者可能会害怕,迟疑着不敢全身投入观影室,只好稍探头进去观看。但也有年轻人平静地坐在地上观影,手里捧着笔记本和笔。

陈界仁一向以暴力美学闻名,他说“残酷并不是恐怖,它有意义”。对他而言,“地下室一向是沦为边缘艺术家的展览空间,但其实空间不代表意义”。何况,“在地下可以骂得更加痛快”。

这次,陈界仁跟北美馆是闹僵了。陈界仁责骂北美馆作为公共空间,却成为政客借由吸引人潮而累积政绩的工具,忽略了台湾在地的文化生产。他毫不犹豫地批判,“从马奈到毕加索都是烂展”。这次展览以后,他宣称,“在北美馆没有变得更好之前,我不会再回来了。”

当然,陈界仁的反抗行动远远不止这些。还包括他的作品,一向以人道主义立场,攻击新自由主义下的资本强权为宗旨。尽管他不断质疑体制,他还是顶着体制给的光环:台湾艺术家受邀到国外参展的铁定代表;目前唯一得到欧洲人认同的台湾摄影师……11月,我们会在上海双年展看到他,以及12月份北京的陈界仁个人展览。

但到现在,他做艺术这行名气响亮却还是负债,因为“我不会骗那些本来根本不鸟我的收藏家我的作品已经卖完了,其实还堆在我仓库里”。

曾经困惑的文艺青年

台大附近温州街的狭小空间,是台北文艺青年的聚集地。狭促的楼梯旋转至二楼是陈界仁的工作室,正厅靠窗摆着一张桌子和两张椅子。两个半小时的采访,烟灰缸里的烟头越来越多。50岁的陈界仁满头泛灰的短发,他习惯穿黑色纯T恤配黑裤子,穿着人字拖往来于工作室与家,也许只是口袋里装了点钱和钥匙。

如果镜头回到陈界仁的儿时,上个世纪六七十年代的台湾是有名的世界工厂。那幅画面,如同解严后的1988年,陈界仁第一次到北京所看到的景象。到处是灰色的刚硬、标准化建筑,无数的加工厂及穿着工服的劳工。走到哪儿都是一股呛鼻的煤球味。

这种成长记忆中铭刻的氛围感,被陈界仁带入到大部分的作品中。他的作品总让人觉得线条很硬、灰色及弥漫着幽微的压抑。

在创作之前,陈界仁的困惑期算得上很长。

他自言小时候不会念书,只好随天性去画画,念了高职。但是高职对他来说是个形式主义的地方,既没有传统的精神,也跟现实无关。二十出头的他,伙同一群朋友,借由在西门町蒙上黑布,大吼大叫半小时,结束。当时正好是台湾增额“立法委员”补选的时刻,政治的气氛很敏感,后来情治单位还一直在查这件事。偶尔,陈界仁会到温州街附近的地摊上找到一些盗版的《马克思主义》、《30年代中国文学》。但陈界仁在当时与所谓学院派几乎没有任何接触,没有进入所谓的“艺术圈”。

二十几岁,他也开始赚钱。他到动画公司打工,甚至有机会到大陆发财致富,但他拒绝了,“我不想成为一个纯粹赚钱的机器”。

1988年,陈界仁二十八岁。这时候的他有很多困惑。为什么会有“戒严”?为什么父亲会跟着国民党过来台湾?为什么房地产暴政可以随意剥夺人的居住区?最重要的是,自己是谁?

他想不清楚,做什么事情的动力都没有。直到1996年,接近快八年的时间,他靠摆地摊的弟弟养活。三更半夜的街上没有人影,他游荡着,毫无目的地幻想。常常一天说的话只有“老板,给我一包白长”。

长长的独居生活带来了一些后遗症。“若一天内必须要打三通以上电话,就好像有很多工作”。多年后,他回忆起来,自己也有些懵懂,“我真没想到时间过得那么快”。提起当年对弟弟的依赖,他的声音有少许的尴尬,却也觉得温情,“这是家人之间的相互支持”。

艺术是有历史脉络的

直到1995年的某一天,陈界仁突然觉得自己想通了。至于想通了的答案是什么,“答案很土,我搞清楚我们为什么会成为加工厂工人,我们为什么会走向今天的新自由主义等等。”对陈界仁来说,这些答案或许很简单,但是他要花很长时间去理解、去相信。“‘全世界无产阶级团结起来’,这个口号很简单,但我们在情感上去理会才关键。”从情感出发,他又有了去创作、诉说的欲望。

1996年,陈界仁借用朋友的计算机创作出第一部作品—《魂魄暴乱》。陈界仁挪用南京大屠杀的照片,布置了遍地凶残。画面塞满了肉块,却没有血。他在作品简介中写道:“受刑者的影像如同存在着双重的死亡,一种是在承受酷刑后肉体的死亡,另一种是在被刑罚的同时成为被摄影术定影下来的‘被摄影者’,进入另一种永恒失语的‘死亡’状态。”这部作品被认为探讨了“影像与权力、观看者与被观看者”等重大议题。

1999年,威尼斯双年展台湾馆为了需要一位年轻艺术家参展的不成文规定,找到了陈界仁。陈界仁带着《魂魄暴乱》参加了,终于正式成为一个“艺术家”。

有人认为,观看陈界仁的作品,观众可以感受到自己也在作品里面。确实,陈界仁很强调“感同身受”。在他的作品《加工厂》创作过程中,他找了过去的女工重新回到工厂“工作”,就像正常上班那样。其中,陈界仁觉得特别动人的一幕,是一个年老女工因为眼睛老花,一直无法把线穿过针孔,穿了快20分钟,却坚持拒绝他人帮忙。这个微小的动作后来被放入影片中,感动了许多的观众。

回想起年轻时在高职受到的美术教育,陈界仁一副恍然大悟的表情。“当时接触的艺术,都是没有历史脉络的”,他认为教育会让人失去情感。抽象的西方艺术史,而不是具体现象中的历史论述,让艺术失去了内在的精神,而只剩下形式。“我们不能跳过西方的历史经验,直接进入西方的抽象话语”。

代表作《凌迟考》,也是来自他最原初的经验,“在我还念‘国小’的时候,政府都会到各个‘国小’展出一堆中国的这些照片,流血的、断手断脚的,我就是记得有张照片里面的死人是微笑的……”“我以前就是在工厂里每天锁那四个螺丝”。通过“回到”这些生活经验,他终于寻回自身所在的历史脉络,终于“看见”自己是谁了。

“感同身受”也让陈界仁看懂了自己的父亲。

陈界仁曾问父亲,为什么跟着国民党过台湾?父亲的理由在他看来很没道理,“老师介绍了工作,我就来了”。直到父亲去世的前几年,他带着陈界仁回到了福建老家,惠安的一个小渔村。走在那个小渔村的小路上,父亲还是什么都没说,但陈界仁突然感受到了父亲当年的别无选择,也懂了,父亲的沉默是因为经验中太多的不堪。“这从知识上去理解,你没办法感同身受”。

这种大时代中小人物的无奈,在他的最新作品《帝国边界II-西方公司》中得到呈现。“影片中我父亲的遗像是反光、模糊的。因为我觉得他已经不只是我的父亲,他身上是一个时代”。这次,陈界仁把父亲的角色放入到创作中,采用慢镜头的动作,为了慢慢地看那四十几年没有看懂的父亲。

对“感同身受”的理解,从陈界仁的个人生活到创作,再回到社会。他对记者说,“如果你也去富士康工作一个月,你就会明白那些自杀的人。”在陈界仁看来,“活着到底为什么”这个问题,不能被永远地被悬置。

反抗政治对艺术的介入

历史的延续性到了今天,消费至上使个体沦为“大众”的一部分,丧失了自我以及记忆。陈界仁说他想要寻回台湾人民正在遗忘的历史。“如果艺术家要表达痛苦,就要问为什么痛苦”。他的主旨是,“即使再现不可能,也要进行再想象再书写”。

陈界仁对新自由主义的批判,也反映在这次呛北美馆商业化的事件中。他毫不犹豫地骂,“从马奈到毕加索都是烂展”。这次展览以后,他宣称,“在北美馆没有变得更好之前,我不会再回来。”他认为引入大师作品并没有错,但如果太讲究外部的包装,忽略了作品本身的精神,那就是一个“烂展”。

事实上,当代台湾艺术界对北美馆的这种批评声浪近几年不断出现,包括热门档期都被国外展览包了,北美馆越来越商业化、票房化,连大陆艺术家都来抢少之又少的档期。

陈界仁说,北美馆的皮克斯特展创下40万人参观并不光荣,北美馆应从在地经验出发,创造台湾艺术的可能性。

除了商业化,在陈界仁看来,更悲哀的是政治对艺术的介入:北美馆的皮克斯特展赚的钱都给美国公司了,北美馆没赚到钱,就是为了吸引参观人数,为日后竞选赢得选票。

这一连串引起波澜的事件中包括去年的蔡国强展,北美馆那次展览的总经费是两千万人民币。陈界仁再次质疑蔡国强展背后的政治逻辑:捧蔡国强的人以前都是“台独”分子,现在大陆强大了,就捧起大陆艺术家。

但他多次强调“我不是质疑蔡国强本人和他的作品。他要来很好,两岸的交流甚至应该更加深刻”。陈界仁也希望蔡国强本人可以意识到自己不能沦为一个政治的工具。

陈界仁不止一次质疑政治体制对艺术的压挤。早在1984年,台湾仍处于戒严期。陈界仁已经主动作为受害艺术家控告北美馆馆长之证人。“当时艺术空间的扩展,其实加快了日后的政治开放”。

另外一件事也让陈界仁印象深刻。2008年纽澳良双年展邀请陈界仁去参展,他到美国在台协会(AIT)申办签证时,被面试官粗暴地怀疑想要偷渡。陈界仁由此成立了《我怀疑你是要偷渡》的网络部落格,征求有类似遭遇的民众写下曾受美国在台协会面试官的语言暴力和受歧视的经验。但在他博客上大部分的留言却是拥护美国、责骂陈界仁的声音。“大部分台湾人很感激美国”。陈界仁坚持自己内心的宣言,“我不会再到美国去了”。他说到做到,前段时间美国的演讲,他让代理人出席谈话。

有了这次经验,陈界仁在2009年创作了《帝国边界Ⅰ》,作品反映了全球阶层化的结构中,强势国家所执行的边界控管政策和对其他国家人民的规训策略。

但陈界仁也并不总是这么“坚硬”。今年的上海双年展,因为作品的敏感性,他被策展方要求换作品,陈界仁答应了。“他们有他们所受到的限制,我们应该体谅。但要改作品是绝对不可能的”。

陈界仁对中国大陆的今天感到些许痛心疾首,“为什么要走上比过去的台湾更糟糕的路”。但他说他支持改革派。

“我都50岁了,我还愤青啊?我们只是要讲出其他的可能性。”

就像你让他说最开心的事情。他想也不想就说“当然是我两岁的儿子啊,他就是一种可能性”。