王功新(Wang Gongxin)

简历

1960年 出生于北京

1982年 毕业于首都师范大学

1982年--1987年 任教于首都师范大学

1987年--1988年 纽约州立大学科特兰学院 访问学者 硕士学位

1988年--1995年 生活工作于美国

1995年至今--现居北京

展览

2005年 重击 - 澳大利亚-亚洲0-5, 舍曼画廊,悉尼,澳大利亚

-------电子园林,上海证大现代美术馆

-------过去和将来之间:中国新摄影新录像艺术展,维多利亚和阿尔伯特美术馆,伦敦

-------王功新/林天苗新作展,四合院画廊,北京

-------关于美,世界文化宫,柏林,德国

-------灵魂,布鲁日现代美术馆,比利时

2004 天堂之下,安特卫普现代美术馆,安特卫普,比利时

-----道与魔,当代美术馆,里昂,法国

-----国际录像节,阿姆斯特丹,荷兰

-----过去和将来之间:中国新摄影,新录像艺术展,国际摄影中心和亚洲协会美术馆,纽约,美国

-----视觉演绎,沃尔什画廊,芝加哥,

-----对话 -顾得鑫、王功新、张培力,沪申画廊,上海

-----亚洲范本, 现代美术馆,波罗尼亚,意大利

-----现实的地平线,亚丹斯美术馆,维多利亚大学,惠灵顿,新西兰 2003年 《亚洲媒体——艺术的未来》 广岛市立当代美术馆 日本

----《越后妻有艺术三年展》 日本

----《2003年阿尔乐国际摄影节》 阿尔乐 法国

----《左手与右手》--中、德当代艺术联展 798艺术空间 中国

----《每一天》国际艺术中心 哥本哈根 丹麦

----《新地带》波兰国家美术馆 华沙 波兰

-----2002年 第五届圣保罗双年展 圣保罗 巴西

----《王功新来自北京》个展 南澳当代艺术中心 澳大利亚

-----2002年上海双年展 上海美术馆 中国

-----2002年广州三年展 广州美术馆 中国

-----2002年台北双年展 台北美术馆 台北

----《建设之中》 歌剧院美术馆 东京 日本

2001年 2001年亚太多媒体艺术节 当代艺术中心 布里斯班 澳大利亚

------《我的太阳》艺术空间 悉尼 澳大利亚

------《生活在此时》汉堡火车站国家美术馆 柏林 德国

------《行为的转移》文化宫美术馆 柏林 德国

-------皇后美术馆 纽约 美国

------《旅行中的杜尚》2001年威尼斯双年展 威尼斯 意大利

------《边缘》EARLLU美术馆 Lasalle-SIA艺术学院 新加坡

艺术家作品

红门 录象装置

王功新的“红门”,一个壮观的四面屏幕的视觉装置是去年所有场景中最突出、最震撼的作品。重构这个院子(四合院),艺术家将观者带入一个令人震惊的封闭空间中:在观众周围的四面,红门急促而喧嚣地开启、关闭,它揭示着混合在城市生活中新旧形式的暴力场景和毁坏与建设的重叠。它就像席卷大都市的风暴……。。。对都市变化所带来的感官上的困惑并提出质疑的另一个艺术家是朱加,他用视觉系统地记录了这一切。利用特殊装置以不同的平行视角拍摄街景,他用视觉装置所创造的空间令观者陷入晕旋的都市环境里并丧失方位感。在最近的作品中,他转而用更加私密的空间继续探索诸如在夸张而难以理解的外部世界与内部世界中,为争取个人存在所产生的心理混乱与困顿这类紧张的关系。

作者: 王功新 林天苗

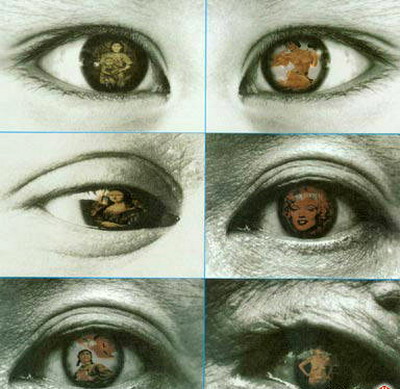

看--她

1999 路灯 照片 0.185×0.1

王功新作品《卡拉OK》

王功新的《卡拉OK》,从技术角度讲,首先是一种视觉的游戏。过分逼近口腔的镜头画面中充塞巨大的牙体,给人带来生理的紧张与不适。通过数码技术牙齿上叠加的手持麦克风嘶吼的人们的形像,尤其是赤膊"膀爷"----是充满市井气息的北京胡同中的人们。他们形象被放在口腔中时形成了对口腔的施暴:口腔这样一个必须保持卫生的极个人的空间被一种大众娱乐方式变为公共空间。那些人在唱卡拉OK,用他们的口腔发出同样的声音。模仿卡拉OK录影带上的移动声音标志,邀请观者介入,其实是这段录像侵入观者口腔的一个借口。精妙的声音处理是王功新录像作品重要特点,巨大的嘶吼声引起下意识的内模仿,是这件作品的成功之处。

公共走廊 录象装置

王功新《山的故事》

材料:投影、三幅幕布。

主题句:文字、声音、图像,分割的叙事层面要由观看者的能动的格式塔加以重新整合。

启示:这里提出的是关于叙述层次的复杂问题:用文字叙述和用图像叙述是两种层次,“山上有座庙”的经典故事是中国传统中关于层次的无尽拓朴学的精妙思辨。

手法:这一切最终落在具有不同空间层次的投影承载面上,分割的录像画面与分割的投影幕在观者的视觉努力中重新整合,从物理的角度再次证实多层叙述所带来的丰富可能性。这构成了这件作品的三个层次。

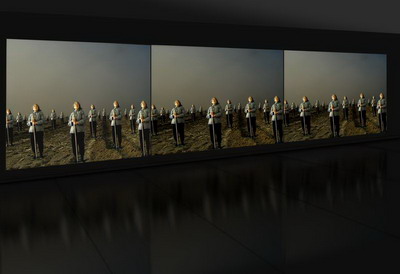

我的太阳 录象装置

王功新的录像作品《我的太阳》把美术馆变成一个露天电影院,大家坐在花坛上看着太阳从大地上升起,一群农民围着太阳伸手捧出火苗,火苗从手中升上天空变成星星。天上的星星像是从画面里跑出去的。

王功新,《布鲁克林的天空》(1995),行为装置

王功新和林天苗旅居纽约十年,在95年回到北京后王功新创作了他的第一件录像装置作品《布鲁克林的天空》。王在自己家中掘出一口旱井, 在井底他放了一台屏幕朝上的电视机,画面内播放的是在纽约布鲁克林区拍的天空,录像中的画外音却是看什么看,有什么好看的"之头的北京话,作品隐喻性地直接涉国人对西方化的好奇甚至向往心态,即给出了诱惑又进行了棒喝。

王功新1994年从纽约回到了阔别8年的北京。东西两个半球都市的差异和相似给他的艺术创作带来了新的契机。他在北京的家中挖了一个数米深的洞,在洞底播放着他在纽约布鲁克林拍摄的一段只有蓝色天空的录象(“布鲁克林的天空”,1994)。这件作品所涉及的是东方对西方的单向观看和猜测。而一尘不染的天空似乎意味着被观看者对观看者的冷漠,而盘旋着洞中的声音:“看什么看?有什么可看的”又暗示着观看者的复杂心态。如果说“布鲁克林的天空”展示了上个世纪末东方对西方的“观看”的话,那么本次展览中展出的“红色大门”则营造了一个东方向西方“呈现”的氛围。这是一个禁止与诱惑并存的场景。在启合中提供了新的信息,但也挑战着观看者的习惯心理。从“布鲁克林的天空”到“红色大门”,王功新分别描绘了“观看”到“呈现”两种截然不同的状态。两者都是亚洲都市和都市人为主体,也都为艺术家自己和他所生活的城市北京所共同经历和体验着。

在过去的几年里,王功新一致从心理层面上关注中国都市生活和景观,关注日常生活的变迁和人的状态的改变。纽约的体验使他在中国同时具有了参与者和旁观者的身份。这种身份使他用独特的数码语言,将中国社会常见的生活细节景象浓缩起来。他微观的考察方式所涉及的是一种文化生态,同时也是一种文化心理。

王功新:我关注社会巨变的情况、当代人的生存状态和心理状态……当然,我并没有试图回答什么,作为艺术家,我提出问题,而不回答问题。

王功新是中国最早的“新媒体艺术家”之一,他的作品多次代表新崛起的中国新媒体艺术参加海外重要展览。他是当今中国录像艺术的重要代表。从写实到抽象,从装置到影像,他始终保持着不怠的探索精神和实验意识。

王功新的装置作品中流露着厚重的中国情结,他本性地选用最熟悉、最富有情感的元素来传达他的视觉感受,深刻地挖掘那些对当代生存状态产生影响的因素,并把它们带入到作品中。他的独特视角使他的作品与其他国家的艺术家拉开距离,找到他自身的个性化存在的位置从而参与共同的文化讨论。

2000年王功新在北京创办了中国第一个新媒体艺术空间:藏酷新媒体艺术中心。2002年在澳大利亚举办过《王功新来自北京》个展。曾经参加2001年德国柏林的《生活在此时》和《转换的行为》作品展,2002圣保罗双年展,日本“越后妻有艺术三年展”,2005年英国伦敦的《过去和将来之间:中国新摄影新录像艺术展》等。

这里,或那里

展一张离婚证书算了

ArtWorld:作为共同创作的一件作品,能说说你们的合作吗?

林天苗:这个作品对我们来说是一个巨大的挑战。这是我和功新的第一次合作。虽然两个人朝夕相处,但真正合作非常艰难。思考方式、做事方式都完全不一样。我们俩一直在争吵,甚至说过什么都不展了,展一张离婚证书算了。但随着时间的临近反倒安静下来,不能再吵了,没时间了,只能找出认同点。

ArtWorld:虽然是夫妻,你们一直做着各自的作品,而且差异很大。现在有一种评价,认为功新的作品不如天苗的唯美,天苗你怎么看待这个评价?

林天苗:功新的作品从表面上看虽不是很唯美,但实际上背后的东西最重要。他有很多特别好的想法,特别灵活,不用固定的模式,每个作品的跳跃性很大,所以最好能多看一些他的作品,才能抓住他思维的方式。

ArtWorld:在我看来,功新的作品始终贯穿着一种机智和一点冷峻的幽默,你要是零星看,似乎没有什么特别多的关联,但放在一起就能够感受到一种力量。

林天苗:我做作品的时候,想东西没有功新在语言上表达得那么清楚。我从朦朦胧胧的语言到特别精辟的阐述,经常要在作品展览过后两三个月。我的作品必须看原作,才能体会出材料的敏感性和尖锐性。制作过程很有意思,也很艰难。每件作品都是浩大的“工程”,每次做完手脚都肿了。制作过程也是我对传统方式和文化的重新认识。

“个人图式”

不是logo而应是语言

ArtWorld:1995年以后,天苗的很多作品都使用了白棉线这一元素,成为了一种“个人图式”。“个人图式”也是当代艺术的一个热点问题,没有图式“红”不起来,有了图式又怕别人说自己的东西千篇一律。你们怎样看待这个问题?

林天苗:艺术家长期使用一种材料或形式,有的人是为了一种logo,当作标志来做。有的时候可以说是艺术家成功的一个捷径。但有些艺术家个人的语言不是一天两天形成的,是通过5年、10年的积累形成的。比如像我,选择棉线与我亲身经历有关。我小时候就是用这种白棉线缝被子、织毛衣、织手套。妈妈让我帮她缠棉线,站在那儿架着线,一站就是一小时,这对五六岁的孩子是特别深刻的印象。

我在美国呆了七八年后回国,发现过去的东西完全寻找不到了,人的生活方式整个变了,找不到以前的生活痕迹了。有一次偶然在一个工厂中看到这种棉线,就对这个东西非常敏感,于是开始尝试用它做作品。

我的作品需要一个过程和状态,这个过程对我来说特别重要。制作棉线的过程能使我安静下来,使我思考很多问题。最后棉线本身在我的作品中已不重要了。比如上海双年展,我用的也是线,但线的意义和我当初想的已完全脱离。

王功新:我觉得这是特别个人化的事情,用材料的理由和出发点不一样,所以“图式”也有质的区别。在这里面鱼龙混杂,所以有经验的策展人常要先做工作室访谈,了解艺术家的工作状态、创作经历以及最初不成熟的东西,就是要了解你一贯关注的艺术问题及使用“个人图式”的理由,要看到你创作的连续性。

职业艺术家是个什么样

ArtWorld:你们是中国少数的完全意义上的职业艺术家。以前的艺术家都是体制内的国家干部,是在学校、画院、文化馆之类的单位。后来出现了一些以卖作品为生的所谓职业画家,实际也只是一种个体经营,与你们并不一样。你们怎样看待目前的这种独立状态呢?

王功新:这个问题实际上是站在中国过去那种生存环境的角度上来看的。这个问题如果在西方提,他们会觉得非常奇怪。我们的经历和国内许多艺术家有点不同,实际从国外回来后就不存在这个问题了。在西方搞艺术的一直是非常独立的个体,从马塞·杜尚到安迪·沃霍尔都没有单位。中国长期以来都是一种一元化的体制,所有的人都是一种生活方式,户籍制、档案制把人牢牢地框在一个位置上,那时候一个人要是没有单位几乎就无法生存。但随着改革开放,社会开始变得多元,这时首当其冲尝试改变生活方式的就是艺术家。因为艺术的个性化首先是生活方式的个性化。 刚去美国时,在大学里,没有进入当代艺术的环境中。纽约是一个多元的社会,有很多舞台,有一些舞台你可能根本就看不到。没有进入当代艺术的环境中,没有体会到作为一个独立艺术家的价值的时候,你就会考虑归属问题、状态问题。

我心态的转变用了很长的时间,天苗好一些。她在中国是最早的个体户。我1978年考上大学,毕业后留校,在当时的中国这是非常理想的状态,当老师就等于是职业艺术家了。而外面则完全不一样。美国与当时想象的目标相差很远,虽然生活条件很好,但是就觉得做艺术真无聊,无聊到还不如回来。

林天苗:我们从学校出来后的第二年,找到一个大厂房,兴奋得睡不着觉。刚搬进去的时候,什么也没有,感觉就像睡在大街上。当时天窗没有封,外面下多大雨,里面就下多大雨,但是非常高兴。

在美国最大的收获就是知道艺术家是什么样的生活状态——永远朝不保夕,永远在苦苦等待。另一个就是艺术家的工作状态,进入工作后是什么状态。

王功新:我们发现周围的人都很辛苦,钱还没有我们多,但都在乐呵呵地做艺术。他们有钱的时候做艺术,没钱了就找一个自己乐意做的事赚点钱。有几件事给我们的印象特别深。有一个英国的女艺术家到纽约找不到工作。天苗同情她,要分一些设计花布的事情给她做。她说“我不喜欢这个工作,它太乏味了”。他们生活的出发点不一样,赚钱也要赚得快乐。

林天苗:住在那儿的艺术家的创造性体现在生活的每一个细节中:他们自己改衣服、自己设计发型。从街上捡一凳子,根据自己的喜好改得面目全非。楼上有一个大花坛,也是艺术家们自己设计、动手。在这个过程中你会发现自己的各种才能。那里的生活方式与中国艺术工作者完全不同。中国不能出现大批优秀的艺术家、设计师,与此有很大关系。他们是在不断用自己的方式和语言改变和创造着生活。

国外大环境好

国内小环境好

ArtWorld:那是什么原因促使你们在纽约生活了10年后最终又回到中国?

林天苗:在美国的时候,作为一个移民者,你永远只能跟着,跟在别人后面,你不可能做得非常突出,参与到主流文化中,也很难了解其背后的事情。这个背后有一个很大的舞台,你却不知道是怎么一回事,你是被动的。其次,中国这几年变化非常快,有一个无形的手推着你往前走。中国创作小环境好。在国外虽然大环境非常好,但是你自己的创作小环境不如在国内。我们觉得自己的选择是对的。

王功新:如果我们继续留在美国,可以过典型的中产阶级生活。这时对你是一个真正的考验——你是不是真正想做艺术的人。美国社会状态正常,你有很多种选择,其他事情的吸引力非常大。你很容易通过其他工作就能生活得很不错。80年代末,从中国美术院校毕业的人在纽约就有五六百人,三分之一在国内是大学教师,有的人在国内的职位还很高。很多人都不做艺术了。我们觉得回国对于我们的艺术创作更有利,所以最终回来了。

用作艺术的思维

做一些艺术之外的事

ArtWorld:现在有一个现象不知你们有没有察觉到。许多10年前在艺术界叱咤风云的人物如今已不再具有影响力,没人再关注他们干什么。相反今天具有影响力的人往往是一些身份比较边缘的人,不太好归类的人。像你们本身是艺术家,但为“藏酷”、“粉酷”所做的设计在社会上产生了非常强烈的反响。

林天苗:其实个性化是需要特别强调的,只有强调个人化,才有可能创造出更优秀的东西。哪怕是生活中一个特别小的细节,都是不能忽略的。用你的眼睛、你的创造力,无时无刻地观察这些东西、改变这些东西,使之成为自己的语言,只有这样才能体现出你的艺术和别人不一样。我觉得千万不要说我画油画儿,就是画油画儿的,不会做雕塑,不会做设计,这在我看来是不可理喻的。创造应该反映在各个方面。你涉及的面越多,它给你反馈的东西就越多,你就变得越多元。一个人生活得越多元,就越有创造力,越能做出与别人不一样的东西。

王功新:我们做的设计产生了一些反响,这有一个巧合,就是正好中国目前是这么一种环境。当艺术家用做艺术的思维做了一些艺术之外的事,他就会引起关注。同样的项目如果在纽约让我们来设计的话,那会完全淹没在里面。我们从艺术家的角度去关注人的生活方式和个性,这么做原初的出发点还是追求一种个性化。我们喜欢并从事当代艺术,就是因为它可以把你带入这么一个状态,这种状态让你觉得活着有意思。 当时盖我们现在住的房子花了最少的钱,包括后来做“藏酷”,也没有想过是不是先把中国的室内装修研究研究,只是按照我们做艺术的方式和对空间的理解去做的。开始我们都很担心,“藏酷”是天苗弟弟经营,开业之前我们捏一把汗,怕砸了对不起她弟弟。我们当时根本不是说这得好好弄弄,将来在设计界拔一份。这验证了一点,中国现在太缺乏这种超出艺术领域之外的个性化的东西。其实我们并没有故意去追求这种边缘化。这些设计跟我们的作品是没关系的,我们也不认为这是我们作品的一部分,只是思维方式跟这个社会现状相撞击后凸显出来了。

林天苗:我在瑞典的时候,逛过一条街,每一家小店的设计都非常好,淡淡的,非常人性化,富有创造力。我们在纽约住的楼下有一间小餐馆,你每次去它都能给人一些惊奇, 它的菜谱、桌子、椅子、盘子、碟子、烟灰缸都在不断变化。那个老板太有意思了。他每天不是在琢磨菜谱,就是拿着电锯改什么。他并不是在做什么伟大的艺术,但是他的生活中充满了创造性。从这个小地方就能看出这个世界其实有很强的原创力。

王功新:为什么波伊斯有那么大的影响力?他提出“人人都是艺术家”。他把艺术的范畴加大了。他强调艺术的思维,从而带来个性化的思维。

中国性不只是一些符号

ArtWorld:你们作为身处在国际语境中的中国艺术家,有没有考虑中国性的问题?

王功新:现在表现中国性主要有两种方式:一是中国传统的符号,比如像四大发明,甚至像缠足、烟榻这些代表腐朽落后的东西;另外就是与社会主义的政治性相联系,比如利用红色、天安门这些代表社会主义中国的简单图式。 对于中国性,我认为出发点和态度非常重要。我们不想强调作为中国艺术家的这种身份,对这种身份的强调在国际上也许更容易让人接受,但这样就有可能变成非常程式化的概念。我们寻求的是一种个人化方式——首先是艺术家,然后才是中国背景。

我们是中国人、生活在中国、受中国文化的教育、经历过文革时期,但这些并不是我的头衔。我们在表达的时候其实是不可能回避自身带有中国感觉的,你的中国背景注定你的作品会和你从前的生活经验、中国的文化、中国人的思维方式发生关系,这些都是潜移默化的,即便你不去强调。因此你要做的是应该更深地挖掘这些对你生存状态产生影响的因素,并把它们带入你的作品。你的独特视角使你与其他国家艺术家拉开距离,共同参与文化的讨论。这是我们一直在想的问题。 (访谈/何浩)

ArtWorld:今年美院给研究生新开了一门公共课叫《人文科学方法》。有时课上会对某个大家感兴趣的问题进行一些讨论。有一回聊到为什么要做艺术,大家众说纷纭,但多数人还是认为艺术来源于一种内心表达的需要,你们对这个问题怎么看?

王功新:你说的这个问题也正是我们一直在考虑和争论的事情。针对当代艺术而言,艺术是否仅仅表达内心的真实感受已受到多方面的质疑。因为随着社会的发展,对艺术的要求也发生了很大的变化。今天我们在考察当代艺术的时候,你会发现有一些艺术家的确企图用作品表达自我内心的“真实”感受,并企盼着观众的共鸣。但当真实受到挑战的时候,个人“感受” 的价值又有多少呢?今天的艺术就像在一个舞台上演戏,真的假的都在上面演,艺术变成了这样一种情况:一旦作品产生就会跟艺术家脱离,出现一个第三者的位置,从而开始“失控”。这种“失控”很多时候是有意地失控,我们不能排除像杰夫·昆斯、安迪·沃霍尔这样的艺术家,作品多少有一个戏弄的成分在里边。他故意去欺骗你,去耍弄你,这时你就会察觉艺术原初的功能在当代文化语境下所产生的变异。

ArtWorld:这几年包括中国在内的许多国家纷纷举办当代艺术展,左一个双年展右一个三年展。当艺术脱离架上的时候跟着就出现了一个新问题——艺术的泛设计化倾向。一个展览主题确定,艺术家首先考虑的就是如何表达主题。这种感觉很像设计师接到了客户的一个项目,被告知这是怎么一回事,你要达到一个什么样的要求。

王功新:好的策展人能够通过许多艺术家的个案所呈现的现象以及艺术家共同的关注点来发现问题,经过归纳作为大的问题提出来。他们有能力鉴别出艺术家的质量,从而给艺术家很大的自由,任其发挥。成熟的艺术家也会始终关注自身,从个人角度出发来阐述他与社会的关系;会坚持自己一贯的思维方式而不被一个展览所左右。但不可否认,有的策展人对艺术家敏感性不够。他们先建立主题,然后再挑艺术家。不管这个艺术家平时关注什么,只要有一两件作品能补充他的想法就行。这就导致有些自觉性差的艺术家为了参展来附和这个主题,这样的方式必然会带来很大的弊端。所以我认为并不是展览机制有问题,关键是谁来使用这种机制。

ArtWorld:于是你们按照自己的方式为这次上海双年展做了件与建筑没有直接关系的作品。

王功新:这次的主题“都市营造”是一个包容量很大的主题。策展人很信任我们,给予了很大的创作空间。我们没有用建筑的方式阐释城市,而是从另一个角度来讨论人与城市的关系。关注城市、关注都市生活就应该把人放在首位。

林天苗:探讨人和城市、人和建筑的关系就应该讨论人在城市中的心理状态。人的心理状态与环境是相互影响的。给我印象特别深刻的是我们从公寓搬到特别大的工作室,思维方式、生活方式都改变了。空间对每个个体的影响非常深远。

今天的中国看起来如此繁华、发展速度如此之快,但每个人心中还都存有一种对神鬼的敬畏。比如很多餐馆都供奉着神灵,做生意的人讲究“风水”。这种东西在现代城市中普遍存在。我们俩就从这一现象入手。

王功新:我们并不是就神鬼论神鬼。同样我们利用时装,也不是要谈论时装。这些都是我们借用的载体,我们要阐述当今人们对生存状态的焦虑。

林天苗:如果说到更细的东西,作品的每个形式——模特的发型、状态、穿着的鞋等等——都与我们要表达的东西有直接的联系,所有细节是为内容服务的。而且作品每一部分都是独立思考的结果。比如我的那些“衣服”就是把身体内部的一些东西表现到外部来,像对卵的理解,对性别的认识,这是一些综合的因素,立体的想法。影像的呈现更点明现代人内心深处对“鬼异”、“道”、“风水”的敬畏心态与现实社会生活的冲突。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。