马修·巴尼(Matthew Barney)

马修-巴尼(Matthew Barney)是美国90年代后期走红的新一代艺术家,他1967年生于加利福尼亚的圣-弗朗西斯科,1989年毕业于耶鲁大学。自1990年至今,他几 乎参加了全世界所有重要的国际艺术展,并于1996年获美国古根海姆博物馆当代艺术大奖Hugo Boss奖。这位美国的年轻新锐艺术家也参加了去年的上海双年展。他的电影不是在电影院放映,而总是被当作艺术品收藏,所以要看,只能在艺术展览会上。

艺术家作品

马修-巴尼的电影告诉你,在90年代国际化、美国式的资本主义时代,你的身体经验和想象力是什么样的?是漂亮的、痛苦的?

他的代表作是1994年《悬丝4》,这部电影的画面始于一座具北欧神话风格的海岛,不停地航 拍一条通向海面的几百米长的人工海上走廊,走廊尽头是一座巨大的白色调的海上房子。一个长着猪耳朵、红头发的男人和三个红头发女妖在这白色大屋内痛苦地跳 舞、梳头、穿鞋子。与此同时,另一个场景:一片绿色原野的大陆中横贯东西的一条高速公路上,两个赛车手正在发动色彩时髦的赛车,顷刻间朝相反的方向飞驰而 去。接着又两个场景的画面交叉:白色大屋里的猪耳朵男人和红发女妖在无声中挣扎着扭动;一辆赛车在加速器的轰鸣声中穿过原野。

在视觉风格上,马修-巴尼把自安迪-沃霍尔、杰夫-昆斯以来的美国波普艺术风格发挥成一种更 冷峻的时髦漂亮的对比色调,而在意象上,则吸收了北欧神秘怪诞的寓言和象征视觉。经过影片上半部分光怪陆离的时髦视觉冲击后,下半部分马修-巴尼的作品则 更像一部欧洲存在主义的象征电影。

下半部分开始于猪耳朵男人从楼板的一个洞中掉入海里,他艰难地在海底行走,后来爬入一个半透 明的、直径只够容下身体的、像巨型肠子的管道。管道好像通向地面,里面充斥令人恶心的白色黏液。在后半部分约一刻钟时间里,摄像机就跟随着猪耳朵男人痛苦 万状地在向上爬,他爬三步往下掉两步,其表情和肢体动作的扭动、挣扎令所有观众也觉得痛楚。他的头顶上方,地面上赛车在飞驰而过。

虚拟的痛苦和酷的画面是要干吗?

马修-巴尼的作品反映了90年代后期国际当代艺术的一个代表倾向:时髦漂亮的色调、虚构的视觉形象和精神分裂的表现内容,体现了个人在全球化资本主义时代深受消费文化、国际资本主义体制和虚拟信息社会的影响。

马修-巴尼描绘了一种虚构的痛苦,这种痛苦不像在资本主义早期有具体的敌对对象:资本家、商品、机器和金钱。现在,这些象征在伦理上已经很难去明确批判。一切会使人痛苦,但一切又找不到痛苦的根源。

而且,在当代全球化时代,这种痛苦是与美丽的视觉消费文化和身体的感官舒适相伴的。马修-巴 尼在画面上也刻意堆积和融汇一些矛盾、分裂的视觉经验:机器赛车和自然的原野;怪诞的妄想和现实的失重,等等。虚无和压抑在一波一波漂亮、妄想、离奇和酷 到极致的广告电影画面般的视觉冲击下迎面扑来,让你禁不住要为这酷得不能再酷的画面流泪、伤情。这是胶片的力量,马修-巴尼希望找到一种对我们这个时代的 新的表达方式和理解方式,他基本上做到了,而我们准备好了去理解他吗?

悬丝4 Cremaster 4(1995)

悬丝1 Cremaster 1(1996)

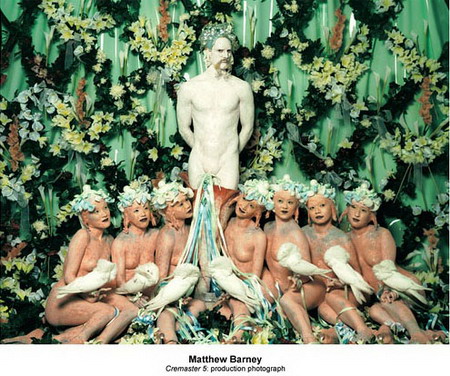

悬丝5 Cremaster 5(1997)

悬丝2 Cremaster 2(1999)

悬丝3 Cremaster 3(2002)

汉斯·乌尔里克·奥布里斯特采访

编译/王春

汉斯·乌尔里克·奥布里斯特(Hans-Ulrich Obrist):在“悬丝”以前,你的作品似乎是在1991年的两个展览中突然出现,能否谈一下这些展览以及80年代创作初期的作品?

马修·巴尼(Matthew Barney):“悬丝”以前,我的作品以行为和表演艺术为主。那些展览可以理解为录像装置计划,录像中播放的都是一些行为的记录。当我对讲故事开始感兴趣的时候,我的艺术生涯迎来了一个转折点。“悬丝”系列本身就是一个故事,但不是以线性方式按顺序表达的。

汉斯:它是行为艺术阶段的终结吗?

马修:我想它与一种状态有关,我要表现由于强大阻力或约束的作用,一些形式或组织的活动的继续,以及环境对这些形式或组织的创造性的作用。我以“描绘约束”为主题创作了一系列作品,它们都是关于在受到强迫约束下的绘画行为。在1991年的两个展览上,“描绘约束”是以在天花板上留下爬行的痕迹来实现的。这是几年前创作的继续,当时,我把橄榄球的训练器械作为绘画工具,通过在它们身上不断的增加重量,使其在走廊或室内地板上留下难以预料的痕迹。肌肉需要阻力才能成长,我在那个时期的很多作品都是对一个主题的象征描述,这个主题就是:没有压力不能发展。而在我成长过程中使用过的运动器材自然成为表现故事的工具或概念。

汉斯:这时你还在艺术学校吧?

马修:是的。

汉斯:十分熟悉的东西突然进入了你的作品。在你的早期作品中出现了两个从少年起就难以摆脱的人物——奇普·奥托(Chip Otto)和霍迪尼(Houdini)。

马修:对我来说,霍迪尼已经成为了一种事物。但是,我认为他在我的早期作品中出现是为了表达压力促成长这个概念,即通过自我约束使潜力得以开发,而并没有在意他演员的身份。奥托从不错过一场橄榄球比赛,虽然他的腿多处有伤,膝盖换了一次又一次,但是他始终不放弃橄榄球。他是一个受虐狂。

汉斯:“描绘约束”系列很早就开始了,并且延续了很久,“悬丝”以同样的方式进行,在谈论“悬丝”之前,可以谈以下“描绘约束”的进展过程吗?

马修:该系列中的大多数作品是在1991年以前为了几乎相同的目的创作的。都是实验性的。创作的环境就设在画室。“描绘约束7”是在我的兴趣开始向故事化方向转移以后创作的。作品中出现了三个水手:一个人(就是我)紧握着方向盘一往直前地开着一辆大型轿车,坐在后面的两个人以某种方式进行着合作。其中一个人不停地扭动另外那个脑袋被固定住的人的身体,为了在谈话间用这个人的头在遮阳板上画画。他们的车穿过了一条条大道和小桥,进入了曼哈顿,遮阳板上的画自己消失了,一切又重新开始。作品以戏剧化的方式表现了约束。我在开始设计这些情节性作品时最关心的一件事就是如何让演员表演得不那么矫揉造作。我采取的方法之一就是对演员的外形进行修复与造假。在这件作品中,我给水手们加上了另一条腿,把它们放在一个大型轿车的后面,一个非常幽闭恐怖的环境中。

汉斯:这就是所谓的过渡。当我第一次看到"描绘约束7"时,感到十分惊讶,我发现你的作品不仅第一次引入了故事情节,而且这些故事还出现在后面的“悬丝”系列中,甚至他们更具有神话般的色彩,“悬丝”系列是如何开始的?

马修:我想它们的产生不是偶然的,大约始自卡塞尔文献展。在那次展览中,我的作品就是围绕着参与文献展的不同的展出场地做文章,即在文献展各个场地的停车场设计各种各样电动旗杆。旗子与旗杆的组成就像一个风笛,当风囊拉起时,电动旗杆就变成了簧管。我对牧羊神的传说和风笛的排列产生了联想,它们就像是一列小动物在停车场这个大森林里穿梭,其中还会发生难以预料的故事。我想知道,这个计划是否能够在保持它的抽象形式的同时承载着一个美妙的故事。我开始思考如何把当时的联想扩展成一个能够表现从一个地点到另一个环境的艺术,每一个地点都讲述一个不同的故事,而这些故事要凭借一条主线相续相连。

汉斯:能谈一下“悬丝”这个具有性含义的标题吗?它是如何产生的?

马修:悬丝(睾提肌)是一个生理结构;它是能够控制睾丸的举升与收缩的肌肉。在作品中它表达了根据规则发展的思想。整个系列都在叙述着一种从无差异到有差异状态的变化与发展过程。至于它的产生,首先让我们回到“描绘约束”系列。在那个系列里,我一直在试图建立一种阻止绘画行为,或使绘画在受约束的情况下形成一个系统。系统开始于有性区别的地方,称作“位置”,这里控制运动的主动与被动的先天构造,可称为“条件”,最后“生产”就是是通过两个出口的连接输出,形成一个循环系统。在姐姐的婚礼上,和我从小在一起长大的同伴就坐在我身边,他是一位医生,我与他谈起了我的这个“系统”的想法,他说最好去仔细观察一下睾提肌。让故事在一个的性体系中进行,悬丝似乎操纵了一切,其实并不尽然。

汉斯:“悬丝”是一个预先设计的系列作品,可是,你没有按计划从1开始,而是似乎没有计划地从4开始,是有一个优先选择,还是以复杂的自动系统展开?

马修:这个由5部分组成的故事是一个围绕着地理环境展开的故事。故事随地点的变化向前发展。第一个地点—“悬丝4”——是马恩岛(Isle of Man),故事就是从这里开始。我想故事所以从这里开始,是因为一位英国策划人带我到了这个没有什么特别之处的地方,像我刚刚提到的生物结构一样,一切现实的开始都是十分简单的,因此,故事就从这里开始了。我不喜欢线形发展的故事结构,所以我认为,从这里可以到达其他的每一个地方。在那时我就十分明确地要以系列的中间作品作为创作过程的结尾。5个地点在同一纬度由西向东延展。故事中的地点大多是在计划开始前选定的,生物结构没有特别强调,其他结构是根据每一个地点中故事情节的发展而出现和变化的。每个故事都依赖于不同地理环境。“悬丝2“承担着讲述格里o吉尔摩故事的任务,但是它也融入了其他的故事,而落矶山脉是其重中之重。

汉斯:与系列中的其他几个相比,“悬丝4”无论从开始还是结尾,都是一个故事性非常强的作品,中间还有一个摩托车比赛的内容,而其他几个并没有如此清楚的开头和结尾。什么原因呢?

马修:在"悬丝"系列的开始时,我想采用原来从未尝试过的戏剧语言,并想看看这种雕塑性非常强的艺术计划是否能够与戏剧化的语言相匹配,并且依然保持它的雕塑性。事实上,这也是我第一次创作单通道的作品,人们必须从开始看到结尾,而不像多通道的作品一样,人们可以选择性的看一会儿这个屏幕播放的内容,又看一下那个。单通道和多通道作品存在很大不同。在创作“悬丝5”时,我与乔纳森进行了合作,我想让它与系列中的其他作品有所不同。我们让可视的情节之上加上了音乐情节,并且两个情节同时进行,观众有了立体化的体验。从这一点上看,“悬丝5”在脚踏两只船——两种形式,这与音乐有很大的关系。

汉斯:你们两个人的合作从何时开始?

马修:我们两个相识是通过双方的一个朋友,我们在为“悬丝1”寻找合适的音乐时也曾有过合作。那时,我想将两段不同的音乐连接在一起,我请乔纳森帮忙解决这个问题。此后,我们又有了以歌剧为基础的“悬丝5”,开始我并没有想到需要与一个作曲家合作,虽然现在看起来已是顺理成章的了。

汉斯:请讲一下你对歌剧的兴趣,歌剧是否会重新焕发生机?

马修:在许多方面,歌剧仅仅是一个模板,我感觉歌剧似乎比电影离我更近。歌剧的设计要考虑剧院的建筑结构特别是舞台的设计,因此,它的发展是有局限性的,就像是在生物体的胸腔内。我认为它与我的作品有着非常相似的关系,故事发展的空间就是一个身体。

汉斯:那么是在真实的身体而不是虚拟的身体之中了?

马修:歌剧院最吸引我的地方是它弧形的舞台前端,这就是我在“悬丝5”中探索的舞台与观众之间存在的一种压力。“悬丝5”中的圆弧形舞台在三个模板之间画了一条轴心线。这三个模板中的第一个就是大卫(Caspar David Friedrich)的画作:一个漫游者俯视雾蒙蒙的峡谷,以一种控制一切的姿态注视着扩张的事态。与此对立的模板是一张亨利·罗林斯的摄影图片:黑旗演唱组(Black Flag)的领唱正在大步向观众的方向走去,话筒的电线紧紧地勒在他的手上,声嘶力竭的歌声传入话筒,控制了观众。我一直在思考这两种不同的权威,一个是舞台背景,一个是被动的观众。

汉斯:我还想了解一些关于建筑方面的问题。建筑从一开始就进入了你的作品。你曾提起,"悬丝"系列是由卡塞尔文献展中的装置作品发展而来,而那个作品完全是一个与建筑相关的装置,因此,我想了解你对建筑的考虑,特别是在布达佩斯,以及后来的维也纳和歌剧院。

马修:在创作“悬丝1”时我设想了许多人物与建筑的关系,其中一个构思对我启发很大,我想让运动场动起来,场内的人都活跃起来,升上天空,运动场变得空无一人。这其实只是在制造梦境,什么东西能够有如此大的能力去激发人的身体,使之升腾。我想到了歌剧院,出于声音共鸣的原因,歌剧院的内部构造得很像动物体内的腔室。在这个地方,建筑规模被建筑本身所能够产生的音响效果所抛弃,舞台上一个很小的演员都会产生很大的戏剧效果。但我不明白为什么他们总要把灯熄灭,空间也是作品一部分嘛。

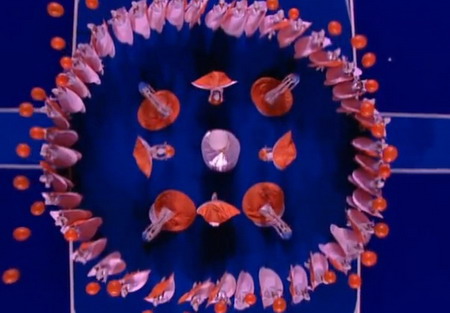

悬丝1 Cremaster 1(1996)

悬丝1 剧照

悬丝1 剧照

悬丝1 剧照

悬丝1 剧照

悬丝1 剧照

悬丝1 剧照

悬丝1 剧照

悬丝3 剧照

悬丝3 剧照

悬丝3 剧照

悬丝3 剧照

悬丝3 剧照

悬丝3 剧照

悬丝3 剧照

悬丝3 剧照

悬丝2 剧照

悬丝2 剧照

汉斯:“悬丝4”从一个小岛开始,它是一个有限的空间环境,歌剧院也是一个固定了的区域。你也多次说过他们与作品的关系,那么我想知道这个小岛是否有将我们带回到早期的描述限制的作品中?在“悬丝2”中更像是风景作品。

马修:是的,至少从我对“悬丝2”的理解来说,从加拿大的麦积山到美国的麦积山,一直向下到达Salt Flats,我认为风景的可表现性,即它是否能够被画出来,甚至能够用雕塑的形式表现,是非常重要的。我并不想一定要让人们从我的作品中想到什么,这只是我自己独特的创作方法,恰如我在“悬丝1”中选择了运动场这样一个限定的形式,还有歌剧院、桥等等。当总体概念确定以后,我就开始在地图上从西向东沿相同的纬度选择五个地方,这样可能会使雕塑更统一,并能够用一条线连接它们彼此间的关系。

汉斯:我们还没有谈到关于演员的选择问题,你不仅选择了许多没有表演经验的人,还选择了有表演经验的演员,请谈一下这方面的情况好吗?

马修:我想在米勒、加里·吉尔摩和霍迪尼之间有一个星座,这使我的选择非常容易。作为《刽子手之歌》的作者,米勒更像是吉尔摩的父亲。吉尔摩的奶奶在1893年的世界博览会上可能与哈里·霍迪尼发生了某种关系,但是否确有其事并不明确,如果真实,吉尔摩可能是霍迪尼的不合法的孙子。故事着力描绘了吉尔摩和霍迪尼几代人的关系。因此,选择米勒饰演父亲的角色是非常合适的。米勒年轻时的形象简直酷似霍迪尼,但形象是否想像并不是主要问题,他们命运的关联更加重要。

汉斯:这又让我们想到了在“悬丝3”中的演员,雕塑家理查德·塞拉(Richard Serra)。

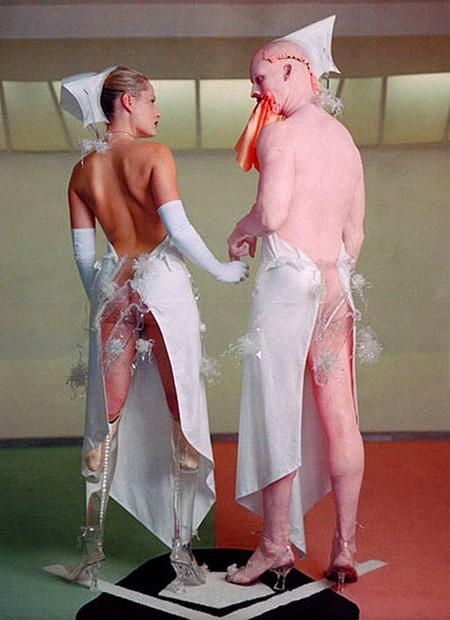

马修:是的,理查德·塞拉演得也很好。还有“悬丝5”中的演员乌尔苏拉·安德列斯(Ursula Andress)。角色对她多少有些残忍,因为她是原始的性的象征,她的肩膀要比臀大。

汉斯:为什么你要选择纽约的克莱斯勒大厦作为“悬丝3”的主要拍摄景地?

马修:有许多原因。第一,因为这里是一个汽车制造王国的中心。第二,它在作品中具有助动和驱动的作用,就像是一个联运服务,它将故事从一个场景拉到另一个场景,或是让一个故事衔接另一个故事,首先它把这个艺术计划作为一个货物盖上一个颜色的烙印,然后通过空运和陆运将它从一个地方运送到另一个地方。每个地方都有它自己的故事,但是必须要有一个公司去运送他。克莱斯勒大厦符合这些要求,并且它还是一个反射器,处在故事两部分的中间。大厦在1929-1930年间建设,期间发生了泥瓦匠共济会和金属制造工人联合会的分裂。故事随着大厦一层层的建设而展开,一直到达它的顶部,完成一次有效地传递。从这里进入虚假的时空。这段情节是在纽约古根海姆博物馆圆形中央大厅中拍摄的,看起来就像是电子游戏。所有在前面出场的人物都在这里聚会。旋转楼梯有五层,代表“悬丝”系列的五个部分。

悬丝5 剧照

悬丝5 剧照

悬丝5 剧照

悬丝4 剧照

悬丝4 剧照

悬丝4 剧照

悬丝4 剧照

汉斯:我想问一个有关工作方法的问题。因为每一次参观你的画室,我都会被各种难以名状的东西所吸引,并且对挂在墙上的各种各样的故事板感到好奇,这里有素描速写、招贴画,还有摄影图片。可否谈一下你的工作与研究方法?这是不是你建立的一个档案体系?

马修:我想绘制这些故事板就是我的一种独特的绘画实践。我在创作“悬丝”系列之前就开始想到这种方法。“悬丝”参考和引用了大量的来自其他领域的故事、人物和标志。我不敢说我明白的回答了你的问题,它只是我的一个工作体系。可以明确说明的是,我决不会把它作为作品展出,这仅仅是一个方法而已。

汉斯:“悬丝”系列已经在电影院上映,还可能会在美国的电视上播放。你的工作早已超出了普通概念下的艺术范围。那么你的作品对今日艺术发展会产生什么作用呢?

马修:对我来说最重要的就是将所有的艺术形式融合在一个作品中。电影、雕塑、摄影、图书等等。博物馆正是实现这种融合的最佳空间。也许动态的图像在许多方面超越博物馆的功能,并且会越来越好。但我认为博物馆是最能够清晰地表现这种综合形式的地方。我对艺术品的潜在力非常感兴趣,我想知道这种形式在一个不可预料的空间中以艺术的身份可以走多远。我认为,在大多数情况下,雕塑需要艺术机构的关照。一方面,我要把它推出被关照的环境,看它是否还能够保护它自己。另一方面,我的工作不以打破界限为目的。我非常乐于与艺术打交道,珍惜艺术的价值。

汉斯:从一开始图书就在你的艺术中充当着十分重要的角色。这些图书本身也会被看作是艺术品吗?

马修:它们当然是艺术品了。在“悬丝”计划中,各种形式是共生共存的。图书最终能够使它得以广泛地传播。运动的图像慢慢地停下,最终如何凝固在图书中?图书如何解释电影和装置引出的问题?我非常有兴趣思考这些问题。电影没有表达清楚的问题,在书中可以阐明。例如,书中有许多图片可以让我们清楚地看到从电影中难以扑捉到的局部细节。书又具有手册和指南的作用,对故事中的问题一一解答。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。