杰夫·昆斯(Jeff Koons)

杰夫·昆斯(Jeff Koons)1955年生于美国,1976年毕业于马里兰艺术学院。大学毕业后,昆斯并没有立即从事与艺术相关的工作,而是在华尔街做了一名成功的证券经纪人。80年代初,作为Neo-Geo的激进的倡导者,昆斯首次进入人们的视线,引起艺术界的关注。Neo-Geo所提倡的挪用与滑稽的模仿是这个时期昆斯艺术创作的核心。应该说美国60年代蓬勃发展的波普艺术对昆斯产生了致关重要的影响,昆斯以满足、好奇甚至是玩乐的态度表现了光怪陆离的现代商品社会。80年代初,昆斯借鉴了杜象的挪用与拿来主义,让精美的现代商品丝毫不损地转入艺术状态,他的放在有机玻璃罩中的吸尘器、悬浮的篮球,在看不懂中给人们带来不尽的遐想,至今让人记忆犹新。各种各样的商品、广告、卡通玩具不仅表现了多姿多彩的现代商品社会,也表现了现代人似孩童般无休止的消费欲望。昆斯成长于商品社会高速发展的美国,并有着虽然短暂却一生难忘的从商经历,因此,虽然同以大众商品为表现对象,与第一代波普艺术家的含蓄地批判精神不同的是,昆斯的作品充满了满足与自我陶醉。他有意打破了人们习惯了的美的标准,将最庸俗的大众图象以十分精致的手法表现出来,特别是他与夫人亲昵的系列作品,因以色情、暴露之嫌自然地引起不小的争议。

杰夫·昆斯毫不犹豫地汲取了艺术史上的一切养分,达达主义、杜尚手法、极少主义以及早期波普艺术都成为他参考与借鉴的源泉。他高举与大众交流的大旗,勇于向"高雅"文化叫板,向传统美学的等级理念挑战 。

美国当代艺术家杰夫·昆斯访谈录

凯蒂·西格尔/采访︱王春/翻译

西格尔(Katy Siegel):让我们从你由芝加哥搬到纽约谈起吧。你是哪一年来到纽约的?

昆斯:1976年末我曾到过纽约,但正式搬到纽约居住是在1977年1月以后。在芝加哥,我进入美术学院学习,我非常喜欢那里,因为那些和我在一起学习的人们无论是作品还是他们的激情都让我十分敬佩。这其中就有爱德·佩施克(Ed Paschke)和吉姆·努特(Jim Nutt)。但我对自己的那些符号式的作品感到厌烦,我意识到一些不同的事情正在纽约发生,那里有不同的艺术群体,新浪潮音乐。这是真正促使我来纽约的原因。

西格尔:你是新浪潮运动的参与者吗?

昆斯:我的一位芝加哥朋友人是像Talking Heads这样的人物,我喜欢帕蒂·史密斯(Patti Smith)、纽约玩偶(New York Dolls)以及乔纳森·里克曼(Jonathan Richman)。艺术上我与他们没有直接的关系,但我非常欣赏他们的团队意识和他们的创作。

西格尔:你刚到纽约就与朱丽安·施纳贝尔(Julian Schnabel )和大卫·萨莱(David Salle)成为朋友。你的创作与他们有关吗?

昆斯:我大约是在1980年在穆德俱乐部(Mudd Club)与朱丽安相识。他非常乐于助人。有一次他从穆德俱乐部和我一起来到我的公寓,他看了我的作品,然后告诉大卫让他也来看我的作品,他还叫来了玛丽·伯尼(Mary Boone)。这就是我怎么会有在玛丽的画廊举办展览的计划,尽管那个展览最终并没有实现。

西格尔:那个时期你对什么样的艺术最感兴趣?

昆斯:我在纽约的另一些朋友涉足于不同的艺术世界。我喜欢约翰·吉布森(John Gibson)画廊中举办的展览与活动。我喜欢比尔·伯克利(Bill Beckley)。我在纽约现代美术馆工作时,比尔正在那里举办展览。我还欣赏比尔·劳德伯格(Bill Lundberg),他是我看到的第一个投影艺术家。我喜欢的艺术家还有詹姆斯·卡彭特(James Carpenter)和丹尼斯·奥本海姆(Dennis Oppenheim)。我总感觉自己与马丁·基彭贝尔格(Martin Kippenberger)有着密切的联系。

西格尔:你是如何从绘画走向以实物为基础的艺术创作之中的?

昆斯:我父亲是室内装饰设计师,他有一个充满展品的展览室,因此,我是在各种各样的物品中长大的。当我几乎对绘画失去兴趣的时候,我喜欢欣赏那些立体艺术品,如罗伯特·史密斯的作品。我的早期作品有一些模仿史密斯的风格。

西格尔:你是否在用商业化的、大众市场中的商品来戏弄史密斯?

昆斯:不,我并不是在讽刺什么。我只是喜欢这种简单的镜子式的抽象,以及这种吸引观众的方式。此后,我又加入一些让我感兴趣的现成物品。现在的纽约已经大步相同了。那时在第十四大街常常有许多街头上的商业活动,人们可以贩卖各种各样的小商品,由人造物品,也有像小鸟一样的小动物,我常常在那里找寻自己喜欢的东西。我对绘画没有了兴趣,三维物体成为我的兴趣所在。终于有一天我做了一个巨大的圆锥形的物体,上面覆盖着人造豹子皮,这可能是因为我看过明克·(Mink DeVille)的演出,并喜欢上德维尔的豹子皮吉他的缘故。然后,我又将具有反射效果的,闪闪发光的金属光泽的布料做成星状物,又将一个瓷质女人像放在上面。在它下面的一个桌子上放着一个瓷质人像,人像两边分别是一个气吹熊猫和气吹大象。这是1977年。

西格尔:你在纽约的首次展出是在1980年,在新博物馆的橱窗里。你将它取名为“新”。什么是新?是真空吸尘器,还是有什么新的感觉?

昆斯:那个物品是新的。以前,我曾对物品行使过一些具有侵犯性的行为——在它们的身上粘贴或钉入一些东西。但是,在新博物馆的这个橱窗展中,如果说这是一个悬挂在一个有机玻璃盒中的真空吸尘器的话,我也只是将物品的原本状态陈列于此。也许在悬挂处有一个小洞,但我做的唯一的事情就是将它悬挂在这个有机玻璃盒的挂钩处。

西格尔:1980年的展览并不是你的艺术在纽约的第一次公开露面,而是一段时间以来的唯一的一次展览。1982年你回到家乡萨拉索塔。当你再次回到纽约时情况有所好转吗?

昆斯:我离开纽约之前,一切都一筹莫展。假如我在玛丽·伯尼的帮助下举办了作品展,并开始与安尼娜·诺塞伊(Annina Nosei)进行合作,但是一切都不会有太大的进展。当我在家乡攒足一笔钱以后我又回到纽约,在纽约的繁华区购买了一套小公寓,后来又开设了一家画廊。1980年我曾参加在委内瑞拉首都加拉加斯举办的题为“80年代的艺术”展,在那里年轻艺术家迈耶·魏斯曼(Meyer Vaisman)参观了这个展览。后来,迈耶搬到了纽约,在下东区开了一个名为“纪念国际(International With Monument)”画廊。他经常向理查德·普林斯(Richard Prince)这样的准备在他那里办画展的艺术家提起我。迈耶对他们说:“你认识昆斯吗?我非常喜欢他的作品。我在加拉加斯看到了他的作品。我怎么才能见到他呢?”1982至1985年期间,我参加过许多作品联展。

西格尔:你在1985年举办的首次个人作品展反响如何?

昆斯:我想人们喜欢我早期展出的真空吸尘器,但他们还想看到更多,想看到我的艺术有更大的发展。我认为“平衡”做到了这一点。这是一个非常具有叙事性的展览。

西格尔:叙事性是什么?

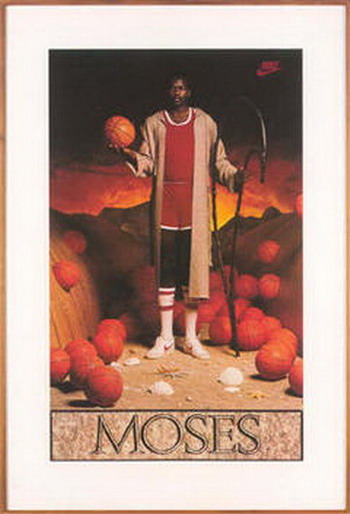

昆斯:它是关于一个实际上并不存在的状态,如球在鱼缸中的平衡,球一半在水中一半在水外。这种终极的或理想的平衡状态是不能维持的;球最终定会沉入缸底。至于耐克广告中的模特,他看上去就像是希腊神话中的海神,将你牢牢地吸引住。我把艺术家的活动等同于体育运动,我们利用艺术作为社会活动的手段,那些少数族群的人则利用体育作为走向上流社会的阶梯。我们是一些白人中等阶层的男孩,希望借助艺术迈入另一个社会阶层。

西格尔:1985至1986年,你在纪念国际举办了题为“奢侈与堕落”的展览,从某种角度上说那些不锈钢雕塑是否也与社会地位有关?

昆斯:是的,这些雕塑是一定的经济水平的表现。不同的经济水平中存在着不同的诱惑——奢侈层次各有不同。最终的堕落带走的是你的经济与政治权利。因此,切记这个警告:睁大眼睛,千万别犯傻。

西格尔:你对将吉姆毕姆牌水瓶和吹气玩具转化成不锈钢雕塑,其中的文化含义是什么?这些东西是作品要表现的主题吗?

昆斯:他们是我个人文化或大众文化史的象征。我总想创作出能够让观众感到身在其中,从而产生开放式的参与感的作品。

西格尔:评论家们常常把你与魏斯曼、哈里(Halley),海姆·斯坦巴克(Haim Steinbach)和阿什利·比克顿(Ashley Bickerton)归为一类。你认为自己是新生代艺术家吗?这些评论家是否杜撰了一个从来没有的艺术运动。

昆斯:我感觉新生代每五年就出现一次,它的产生迎合了艺术界渴望出现艺术新人、新艺术的思想。真有新生代吗?我不敢苟同。

西格尔:当松阿本德(Sonnabend)同时将你们推介给艺术界,你是否因为人们把你看作是这个运动中的一员而不是独立的现象多少感到一些失望?

昆斯:(大笑)我不知道。能跟松阿本德在一起工作我感到非常兴奋,我的艺术也反生了变化。创作不锈钢小兔子的主要原因是它预示着新的观众的到来。此后不久,我举办了展览――“平庸”。

西格尔:你和你的艺术生涯是否都发生了变化?

昆斯:我想是的。1986年开始与松阿本德合作办展以来,我大部分时间都是在欧洲举办展览,后来甚至在欧洲开始制造。但松阿本德主要致力于艺术,不谈钱与生意。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。