注:这篇万字导言是新写的,在原书中不存在。因为出版印刷容量有限的问题,我放弃了为本书撰写导言,仅仅在网络上发出来,以帮助大家导读本书。

▲

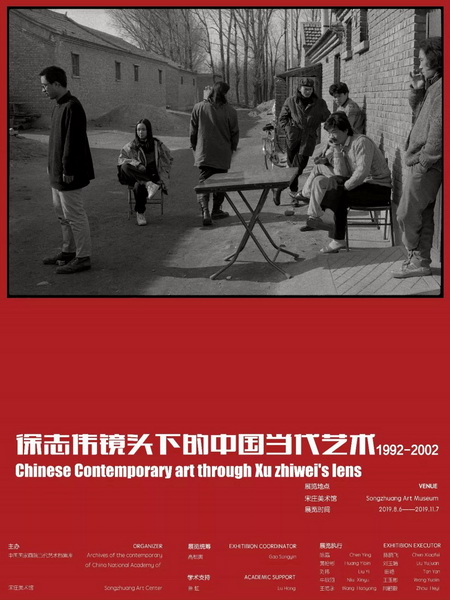

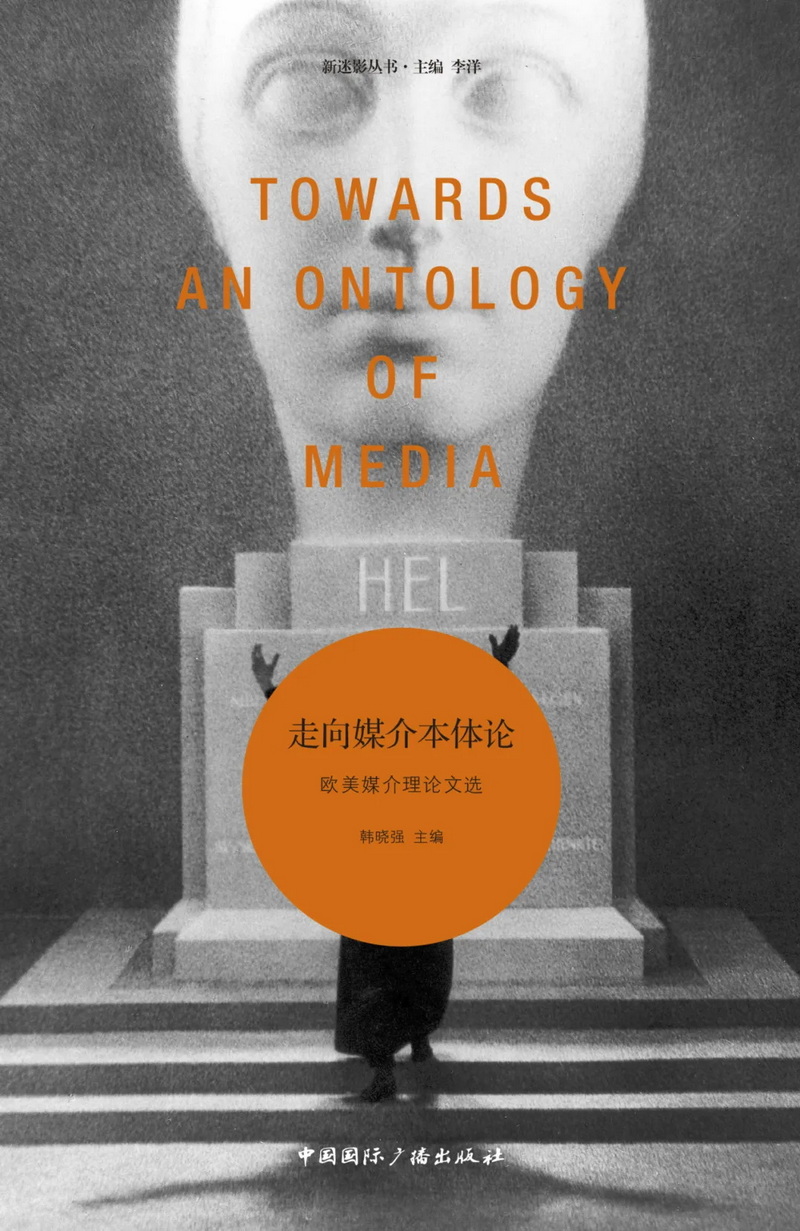

《走向媒介本体论:欧美媒介理论文选》

韩晓强 主编

中国国际广播出版社,2024年

(不存在的)导言:理解媒介理论

弗里德里希·基特勒曾经表达过这样一种观点,即媒介是多元的,不可能只存在一种媒介或一类媒介。如果媒介只剩下一种(无论是某些理论家所押注的数字还是算法),并且被其全然拉平(level up),那么我们大可以说:“媒介不存在!”基特勒曾经如此质疑软件,也是基于相同的认识论立场,因为对他来说,媒介必然意味着差异,关于媒介的理解也必然始于差异,始于一种媒介同另一种媒介之间的对比或者类比。

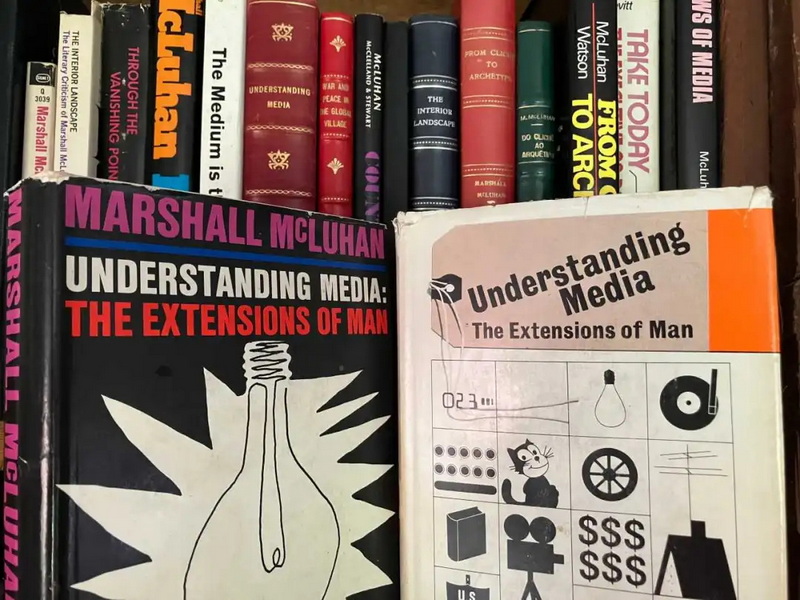

这或许解释了为什么即便媒介亘古已有,但关于媒介的思辨却是个相当晚近的现象,媒介理论——这个绝对新生的事物,直到众所周知的“新媒体”(作为“旧媒介”的差异性对照)涌现之后方才到来。按照彼得斯模糊的估量,这个时间点大致可以被确定在1964年,这个年份或许不如1968、1989、2000那般富于历史断代性,但从媒介思想史的寻根溯源上,他敏锐地发现这一年同时诞生了媒介理论的一系列奠基性的著作,除了麦克卢汉闻名遐迩的《理解媒介》之外,还有安德烈·勒鲁瓦·古昂的《姿势与言说》、利奥·马克斯的《花园里的机器》、马尔库塞的《单向度的人》、列维·斯特劳斯的《生食与熟食》、玛格丽特·米德的《文化演进的连续性》(Continuities in Cultural Evolution)、诺伯特·维纳的《神与哥连》(God & Golem, Inc.)、吉尔伯特·西蒙东的《个体与物理-生物起源》(L'individu et sa Genèse Physico-biologique)、尼克拉斯·卢曼的《形式组织的功能及后果》(Funktionen und Folgen formaler Organisation)、斯图亚特·霍尔的《通俗艺术》(The Popular Arts)以及莱姆为数不多的学术名作《技术大全》。

这个时间横断面足够让所有的媒介研究者惊讶,尽管上述作品中的大多数未必属于严格意义上的媒介理论,但也无一例外地呈现了媒介理论本质上的跨学科脉络。作为一种研究路径,它既从古生物学、技术哲学、文化研究、人类学、控制论、文学、艺术等相关学科汲取养分,同时又以独特的姿态联结、调和并打通了上述学科。因此,与其说是诸多学科以其多样和异质性的姿态汇入了媒介理论的拱廊,不如说媒介理论本身就是当下诸学科之间的“媒介”。

媒介理论可以说是在这个时段涌现(emergence)出来的,这不但恰逢网络和互动媒介的兴起,也与福柯诊断“知识型”(épistémè)断裂的那个时代大致重合。当时的思想界、文化界和艺术界都面临着普遍的范式更迭(尽管福柯否认他在提及“知识型”时参考了库恩的范式理论,但人们不难发现其中的相似性)。除了孕育中的1968左翼风暴外,北美的录像艺术、法国的新浪潮都贡献了越来越多思考其创作媒介本身的艺术作者,比较有代表性的包括安迪·沃霍尔、白南准、让·吕克-戈达尔等等。与其说当时的艺术创作从内容转向了形式,不如说是他们不再将媒介“视为当然”,而是将其视作一个问题,一种途径。这也是以“先锋派”(Avant-garde)为名的现代主义艺术家获得诸多赞誉(以及同样之多的诋毁)的原因。

著名艺术批评家克莱门特·格林伯格是将这一切理论化的关键人物,他声讨学院派艺术(academism)并坚决捍卫现代主义的前提,就是因为后者致力于清除绘画的“幻觉内容”或“文学轶事”,并且以破坏和清空内容的方式来指向艺术自身的媒介,换句话说,这就是一种本体论的思想。麦克卢汉的思想与之异曲同工,尽管他在《理解媒介》中声称从立体主义绘画中获得了“一种媒介的内容总是另一种媒介”的理念,但这句原话实际上来自和格林伯格同时代(且同龄)的艺术理论家贡布里希。基于对艺术的观察,二人的思考模式在本质上属于一种传统现象学的还原论,即立足于“再现内容”和“基底媒介”的辩证,通过削减前者而让后者发出自己的声音。这与海德格尔关于“存在”和“存在者”的论述在哲学上是同源的,考虑到后期(1960年代)海德格尔更多在思考“物”(thing)和“集置”(Ge-stell),他对媒介理论的贡献显然超出了人们的想象,甚至业已成为某种基础性的理论显学。

▲

克莱门特·格林伯格

上述三人,即是思辨实在论哲学家格拉汉姆·哈曼所称的“媒介理论的三位黑骑士”,他们在上世纪完成的奠基性工作也尚未被全然消化,也许就是依靠这种重读和重新发现,哈曼才敢冒天下之大不韪地声称“哲学最终可能只不过是媒介理论而已!”彼得斯则认为,在媒介研究雄心博大,在其最高涨的时候,它会将自己视为形而上学的后继学科——以所有的人和所有的事为其研究对象。

相较于格林伯格和海德格尔在其自身学科(艺术和哲学)中的显赫地位,人们更多将麦克卢汉同基特勒和维兰·傅拉瑟(也译威廉·弗卢塞尔)并列为媒介理论的“圣三位一体”,他们享有类似费里尼、伯格曼和塔可夫斯基在电影艺术中的地位。基特勒在某种程度上是德国媒介理论的开创者,他的身上有着部分现象学的来源,但更鲜明的继承则来自福柯、拉康与德里达等法国哲学家,他对硬件设备的极度痴迷与他借助拉康三界学说构造的“留声机-电影-打字机”的三元构造形成了一定程度的吊诡,以至于我们没有任何把握称他为“实在论者”。傅拉瑟也存在类似的吊诡,因为他似乎同时作为一个绝对正统的现象学家以及绝对异端的现象学家,后者来自他的犹太神学背景(他的堂弟大卫·傅拉瑟就是一位声名显赫的犹太神学家),也来自他流散巴西、长期不见容于主流学术界的遭遇。傅拉瑟的媒介研究文本,主要集中在1980年代的三部曲《摄影哲学的思考》《技术图像的宇宙》以及《书写还有未来吗?》,但他对姿势、食人文化、录像媒介的思考也散见于他目前仍然不断被发现、研究、编辑的零散文稿当中。

▲

傅拉瑟,《书写还有未来吗?》

这三位媒介研究的中流砥柱分别逝世于1980、1991和2011年,但他们的徒子徒孙和后继者形成了自身的学派,从埃里克·麦克卢汉、罗伯特·洛根、杰伊·大卫·博尔特和理查德·格鲁辛到理查德·卡维尔,这些北美研究者职业生涯的大部分成就就是在重释和推进麦克卢汉的研究,从过热到逆转,从理解媒介到理解新媒介,麦克卢汉的主流地位一如既往。但在中国,麦克卢汉进入学术视野完全是新世纪发生的事情,在何道宽2000年翻译第一版《理解媒介》之前,中国学者几乎没多少人认识麦克卢汉,更不用说谁会提及媒介研究。截止当前,麦克卢汉的诸多著作仍未能译介为中文,目前能读到的仅有《理解媒介》《机器新娘》《谷登堡银河璀璨》以及作为文集的《麦克卢汉精粹》。

这是个不寻常的现象,当媒介研究在2010年代的中国全面崛起,人们只会觉得麦克卢汉略显老旧,当然,他确实经历了一轮又一轮的“提升、过时、再现和逆转”,也只有他经得起如此迭代,不断变得昏暗又重新绽放光芒。麦氏的贡献不但在于出版了最早和最重要的奠基文本,也在于它开创和定义了媒介研究这个学科,在此之后,雷吉斯·德布雷在法国开创了“媒介学”,基特勒在德国引领了硬件哲学以及后来的“媒介考古学”,随后则是世纪末开始聚焦网络新媒体并横跨整个主流学界的“软件研究”,以及新世纪受惠于唐娜·哈拉维和布鲁诺·拉图尔等人的“后人类”和“后生态”媒介研究。随着诸多学者开始将摄影、电影等媒介都加上post这个后缀,我们似乎早已经进入一个“后媒介”的时代了,从元宇宙到生成式AI,越来越频繁的媒介革命似乎都在将过往的媒介推至身后,这种新奇裹挟着流量泛滥于研究,对热点的过度追逐几乎让我们忘记了媒介研究的历史。

也正是在这个60周年的世代,我们既要回溯整个“麦克卢汉”之后,也要梳理媒介理论的系统发展脉络,这显然是个艰巨的任务。目前国际上还未有系统的媒介理论史专著,因为这是个太繁重、太花气力、太考验学识经验又未必讨好的工作(毕竟媒介研究的方向太多、范围太广,以至于随便枚举几人就有着全然异质的理论背景和研究方向)。因此相关的文本历来是以文集的形式出现的,这其中一个标志性的文本是W.J.T.米切尔与马克·汉森主编的《媒介研究批评术语集》(2010),这是二人邀请媒介领域各方面的权威专家编写的词条汇编,可以从关键词的角度引导我们理解媒介研究的版图。另一本重要的文集则是埃尔基·胡塔莫与尤西·帕里卡主编的《媒介考古学:方法、路径、意涵》(2011),这本文集介绍了整个媒介考古学的激进和多维面向,也让其理论方法盛极一时。但在2020年之后,我们不难发现无论是胡塔莫、帕里卡还是齐林斯基都越来越淡化“媒介考古学”这个说法,并且越来越回归广义概念上的“媒介研究”。

▲

米切尔&汉森,《媒介研究批评术语集》

除此之外,业内的经典文集还有全喜卿与托马斯·基南合作主编的《新媒介、旧媒介》(New Media,Old Media),以及由思辨实在论旗手伊恩·汉密尔顿·格兰特等人主编的《新媒介:关键导论》(New Media: A Critical Introduction)。由于新媒介的理论读本已如汗牛充栋且彼此有着内容交叠,这里就不再赘述。但需要注意的是,这些文集都影响了《走向媒介本体论:欧美媒介理论文选》的选编工作。主编这个文集的初衷,不但是因为国内目前尚无一本关涉媒介理论发展的普遍性读物,也是因为我们对其驳杂的面向感到新奇而陌生。常年浸淫在英文学术圈的研究者或许未必需要这个通识性的辅助工具,但对正在全面翻译、接轨国际媒介研究的中文学界来说,这样一本文集可能就是不可或缺的。

事实上自2010年来,国内对媒介研究的重视,让麦克卢汉之后的一众作者,如基特勒、傅拉瑟、德布雷、马诺维奇、齐林斯基、克莱默尔、彼得斯、曼纽尔·卡斯特、克劳斯·皮亚斯、丽莎·吉特尔曼、马修·富勒、基尔特·洛文克等人的代表性著作被翻译成中文,即便译本成色各异,但对普及媒介理论方面皆有不同程度的贡献。除此之外,像中国传媒大学出版社的“媒介道说”系列,也以媒介研究的角度重新梳理了本雅明、海德格尔、维利里奥、基特勒、哈贝马斯、齐泽克、卡斯特等人的学说,换句话说,随着媒介研究成为形而上学的后继学科,所有的理论和现象都能经由媒介研究的角度进行重新解读,《走向媒介本体论》的诉求是作为一把标尺,一方面用于对照和补足一些理论家的既有中文文献,另一方面则是用一种系统的态度呈现这种重读的可能性。

《走向媒介本体论》集合了麦克卢汉之后全球最具代表性的理论家的代表性文章,部分是他们的重要论文,部分是他们的著作摘选,其标准是能够呈现这位理论家在媒介研究方面的核心观点,从而能够展示媒介研究多元而又分散的历史版图和相关脉络。本书分为三个部分,出于不愿生硬定性和保持多元开放的目的,我们并未给出相应的标题——读者们自可意会,但这里还是要介绍一下本书的架构原则。

麦克卢汉之后

关于媒介研究在麦克卢汉之后是怎样演化和发展的,人们可能有各种各样的线索,但最重要的是“媒介本体论”的线索。但媒介本体论究竟如何描述?在《走向媒介本体论》一文中,基特勒认为媒介的问题自古希腊开始就被忽视和掩埋了,这无异于经历了2000年的沉睡,直到海德格尔切入技术哲学后才苏醒过来。他以非凡的思路联通了亚里士多德和海德格尔,也同时联通了海德格尔的1936年和书写本文的2009年,这种时间跨度让一种媒介硬件的狂热在压抑中爆发和重归,一如特洛伊的冲天大火。基特勒的这篇文章写于其职业生涯的晚期,虽然行文一如既往地晦涩,但却是媒介研究绕不开的宣言文本。

▲

温斯洛普-扬,《基特勒论媒介》

维兰·傅拉瑟正在面临他从极冷到极热的阶段,他的著作和文集被不断编译出来,目前中文版已经有1980年代的媒介三部曲以及《后历史》和《表象的礼赞》。除了针对摄影、技术图像、书写和姿势的现象学反思外,傅拉瑟指出了媒介研究转换的关键要义,即“我不看照片,我看的是摄影”,他既经由一套具身动势将通常的研究转向媒介,又通过这种“适配”的模式来呈现前历史/历史/后历史的时间辩证。《线与面》作为他的论文遗作和相对晚近的思考,实际上用一种更为简练的方式推进了媒介三部曲的思考。

西比尔·克莱默尔将问题上升到图表,对柏拉图的线段比喻和康德的直观学说展开了回溯性观察,空间是如何被把握的,这个问题无疑等同于“空间是如何经由图表媒介所介导的”,我们每个人都应该超越《美诺》中的年轻奴隶,而不应该将这一切视为当然。《痕迹、文字、图表》接续了克莱默尔《传媒、计算机、实在性》(中译本2008年)的思考,探讨的是自我图景和世界图景构成机制。

齐林斯基和胡塔莫是最早提出“媒介考古学”概念的两位学者,都以惊人的博学著称,但研究的主题也各自明确,他们的一个重要相似点在于同时作为学者、收藏家和策展人,致力于各种媒介和艺术实践。齐林斯基最为关注的是视听媒介,《视听》一文便是其同名著作的导言,我们可以从中看到他为何执意将电影和电视这些主流媒介作为媒介史上的“间奏”(Entr’actes)。胡塔莫的兴趣一直以来都在全景画和广告牌等视觉媒介,《墙上的讯息》揭示了他在这方面弥足珍贵的经验性考古学,这甚至让他可以跻身为屏幕研究方向的绝对代表性人物。

雷吉斯·德布雷这位法国左翼斗士、格瓦拉的昔日战友,后续创立了法国的媒介学研究。当然它更多的兴趣在于文明传播或者基督教传播,或者说得更确切为“传承”(transmission)。德布雷最关键的术语是“媒介域”,因此《媒介域:一个基本概念》这篇简短的介绍性文章及其附带的图表,是了解德布雷媒介思想的关键。值得注意的是这篇文章是2005年和露易丝·梅尔佐合写的,梅尔佐思考了数字计算机时代的新情境,在德布雷的话语域、图文域和视频域的基础上增加了“超级域”这个部分,这是目前“媒介域”思想最完整的版本。

▲

德布雷,《媒介学宣言》

相比而言,德国学者约瑟夫·沃格尔的《生成媒介:伽利略的望远镜》是非常独特的文章,它内蕴了德国文化技艺的传统,但又在一定程度上取道德勒兹的生成学说以及拉图尔的行动者网络理论,他反思伽利略望远镜如何从一种仪器变成一种媒介的过程,与拉图尔思考巴斯德微生物的途径异曲同工。这种系统且科学的思路打开了媒介研究的一种方法论向度,人们可以藉由相同的模式,去研究各种不同的“生成媒介”的过程。

博尔特和格鲁辛的《再媒介化》最终将我们带回到麦克卢汉的重释,本文摘取了同名书籍的关键篇章,在1999年的世纪之交,这本书的出版具有标志性的意义——这不但体现在二人提出了直接性(immediacy)和超媒介性(hypermediacy)性的辩证,同时也将媒介用作动词,将“再媒介化”视为麦克卢汉转译链(从媒介到讯息)的一种新的表述,同时也为思考世纪之交的新媒介提供了独特的思路。在后续诸人的拓展中,再媒介化又成为一种可逆的操作,以至于让麦克卢汉的原始思想变成了一种流动的媒介理论。

档案、控制论与软件

自福柯、德里达、阿斯曼夫妇等人定义档案和记忆研究后,这个方向就成为一个重要的文化技术主题。然而档案绝非僵死的文本,而是活动的、可操作性的。沃尔夫冈·恩斯特的《正在进行的双系统:古典档案与数字记忆》便是在分析两种形态档案的基础上,延续了他对“操作性媒介考古学”的系统思考,这是一个记忆问题,但不止是人的记忆,也是非人的记忆。这位洪堡媒介研究掌门人用独特的物质主义逻辑探讨了时间性艺术(档案)如何归档的问题,这也是目前所有媒介艺术关注的核心问题。

▲

沃尔夫冈·恩斯特,《数字记忆与档案》

在《模拟、数字与控制论幻相》中,克劳斯·皮亚斯贡献了精彩的控制论考古学,这位以游戏研究见长的德国学者的另一个重要身份就是两卷本《控制论:梅西会议全集》(Cybernetics: The Macy Conferences 1946-1953)的主编。在本文中,克劳斯揭示了1960年代开始出现的一种普遍现象,即用控制论来解释一切,这就是他借助福柯的“人类学幻相”并予以定名的“控制论幻相”。凯瑟琳·海尔斯同样是控制论研究的权威学者之一,但在《我们如何成为后人类》这部作品之外,我们不难发现她更多的兴趣在于科幻文学以及电子文本,《表层印刷、深层代码:媒介特异性分析的重要性》的聚焦点不仅是电子超文本,更是当代学者强调的媒介特异性(medium specificity),它指向了媒介间不可化约的残余,是媒介转译和再媒介化过程的遗留物。

尽管档案理论和控制论无一例外地被视为新媒介研究的排头兵,但随后的网络和软件才是其最重要的版图。在欧美学界,顶着“软件研究”(software studies)名号的学者数不胜数,最具代表性的作者无疑是韩裔加拿大学者全喜卿、西班牙理论家曼纽尔·卡斯特、荷兰媒介学者基尔特·洛文克以及美国学者列夫·马诺维奇和亚历山大·加洛韦,此外这一阵营还可以包含马修·富勒、本杰明·布拉顿等富于创新性的当代学者。

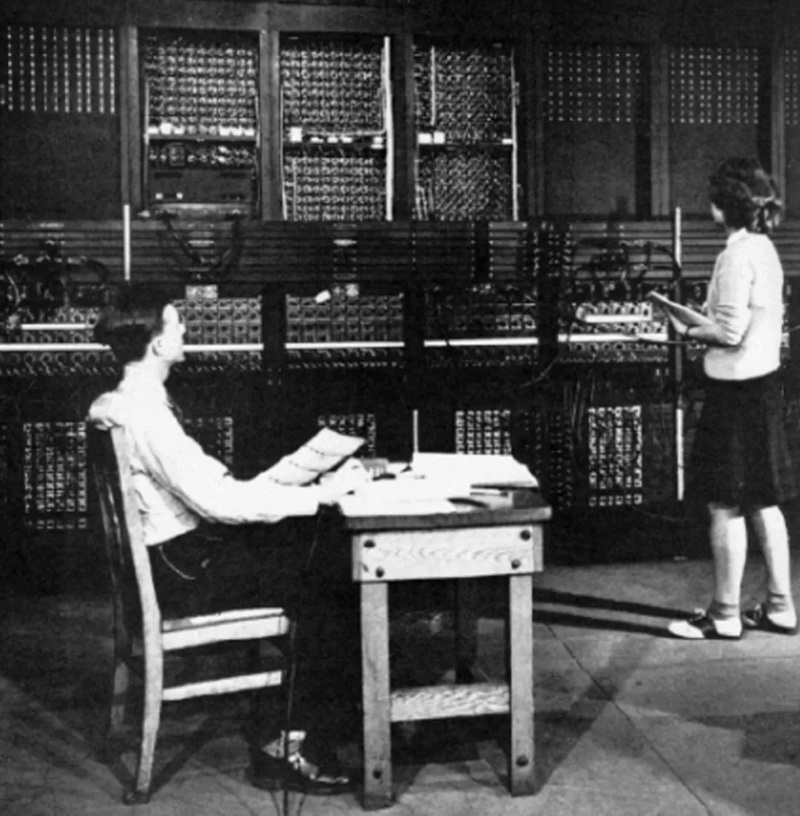

全喜卿是媒介研究亚裔学者中的佼佼者,她的软件研究以极端详尽著称,同时也作为《新媒介、旧媒介》的主编获得业内关注。在《论软件:视觉知识的持存》这篇绝对代表性的文章中(加洛韦在《界面效果》中对其大加赞誉),全喜卿描述了编程和知识生产、传递的潜在意识形态过程,这里面不但有未被拆解的模块化机制,还有一种内在隐秘的男权主义,它恰恰是假设在这一无人称的媒介程序当中的,作为媒介研究中代表性的女性学者及女性主义者,全喜卿对如何揭示这种看似无利害的程序构造提出了一条可能的思路。

▲

全喜卿分析了女性作为接线员的潜在意识形态

《一种权利的网络理论》是曼纽尔·卡斯特的标志性文章,尽管他的诸多作品如《认同的力量》《网络社会》《信息时代三部曲》《千年终结》《传播力》《网络星河》《信息化城市》都早已在十多年前被翻译成中文(他也是诸多媒介理论家当中被翻译最多的一位),但这篇文章仍然贡献了精粹性的新观点,卡斯特在文中提出了四种网络权力:网络准入权力(networking power)、网络规则权力(网络规则权力)、网络支配权力(networked power)和网络建构权力(network-making power),网络就是这四种权力交织而成的动态矩阵。

基尔特·洛文克的《何为社交媒体中的社交?》展现了他在社交媒体领域的深耕效果,这位阿姆斯特大学的媒介学者更习惯用媒体化且不乏哲学深度的风格写作,如此才能以相同的姿态刺破其讨论的新时代现象。与其风格类似的还有美国学者列夫·马诺维奇,他曾经因出版《新媒体的语言》名扬国际,成为媒介领域引用的标杆,但作为艺术实践者和持续观察者,他研究了诸多视听现象和用户机制,并习惯以博客文章的方式先行发表。《日常媒介生活实践:从大众消费到大众文化生产?》借用了法国哲学家米歇尔·德·塞托的相关术语,但分析的是网络AMV的用户机制,马诺维奇始终期待媒介、档案和作品变得民主且可以被广泛共享,本文便呈现了这种新媒介格局下的诉求,除此之外,马诺维奇目前致力于AI艺术的思考,并且产出颇丰。

在探讨互联网协议的诸多作品中,大概没有哪个文本能够同亚历山大·加洛韦的《协议》(Protocol)一书相提并论,这本书也是他的博士论文修订版。如果说在上世纪初这位哲学博士就能以互联网协议作为选题,这是否验证了媒介理论可能是哲学的后继学科?《协议:制度化》一文作为本书的重要摘录,详细描绘了整个互联网协议发展的机制及其历史,同时也引入了作者本人的图表化阐释。尽管加洛韦后期广泛研究界面、游戏、电子媒介等诸多命题,同时也有游戏开发者的身份,但协议研究仍然是他职业生涯的绝对标签之一。

后人类、后生态

媒介理论在新世纪发展到了何种样态,继而又会转向何种方向?马克·汉森那篇著名的《媒介理论》可谓精确地诞生在这个节点上。汉森指出媒介理论呈现为媒介物质性和媒介现象学之间的一种往复振荡,呈现为经验和技术逻辑之间不可化约的张力。这种振荡和张力恰恰体现在媒介化(mediation),媒介理论更接近这样的动名词,这意味着技术逻辑要接纳具身性,认可西蒙东意义上的转导(transduction)逻辑。作为一位极其重视身体研究的理论家,汉森的多部著作都延续了西蒙东-斯蒂格勒的“人与技术共同进化”的逻辑,同时对基特勒、海尔斯、马诺维奇等人过于机械论的媒介思想展开了系统批评,尤其是他的《新媒介的新哲学》(New Philosophy for New Media)系统批判了马诺维奇的《新媒体的语言》。汉森的学说也深度影响了罗杰·库克的电影研究著作《后电影视觉:运动影像媒介与观众的共同进化》。

▲

受到汉森影响的《后电影视觉》

身体同样是后人类哲学的一个核心概念,尽管后人类思想在最近十年才随着哈拉维、布拉伊多蒂、海尔斯等人的译介进入国人视野,但从媒介研究的角度而言,尤金·萨克的研究最具代表性——2004年根据其博士论文修订出版的《生物媒介》(Biomedia)一举奠定了他在媒介研究领域的地位,本文集选编的《数据制造肉身:生物技术与后人类话语》可以视为本书思想的一个精编版本,讨论了在生物和基因技术背景下由反熵主义、人本主义、技术主义所交织出来的后人类媒介话语。萨克此时积极吸纳了后人类哲学的遗产,同时激进地将话语主体从人类推及所有的生物,他支持哈拉维式的SF政治和信息化谈判,同时将“后有机生命”视为生物媒介的未来。

正如萨克关注生物中的虫群和噪声,帕里卡这位媒介考古学的代表人物,则是以研究计算机病毒、垃圾邮件等问题起家,2010年出版的《昆虫媒介》是他迄今最为野心勃勃的项目(本文即是该书的导言),此书不仅承接一种典型的赛博格主义,也步入了他所命名的“兽性媒介考古学”(bestial media archaeology)。帕里卡将其视为一种转折和一种手段,大规模地考察了昆虫技艺以及媒介行为学的问题,并且总结了昆虫媒介的三个关键词:强度(intensity)、集合体(assemblage)和图解(diagram)。我们不难发现帕里卡这一项目背后的德勒兹幽灵,借由一种动物的“情动技术”,媒介研究者们可以将之推及到任何非人物种。

马修·富勒的《走向邪恶媒介研究》是帕里卡主编的《垃圾邮件书》中的一篇重要文章,对“邪恶媒介”这个自创的术语,富勒指出它是一套非正式的实践及知识体系的工作方式,以策略(stratagems)为标志,这或多或少意味着某种无人性的马基雅维利主义。富勒的总体研究可以被概括为“媒介生态学”(Media Ecology),目前国内已经出版了相关译作,但他更出色的研究是2010年的《邪恶媒介》(Evil Media),相比于该书晦涩的哲学架构,《走向邪恶媒介研究》具体呈现了邪恶媒介运作的16种策略,可以视为一篇理想的导读文章。

在讨论媒介哲学迈向一种行星架构的过程中,媒介生态学自然是一个中介,但更具贡献的研究来自彼得斯的“基础设施媒介”。从《对空言说》到《奇云》,彼得斯发展出一套完整的基础设置媒介学说,他的百科全书式博学让其闪烁着芒福德和麦克卢汉式的光彩。按照彼得斯的说法,媒介是调节自然与文化之间交通的基础设施(infrastructures),在提供秩序和遏制混乱方面发挥着后勤的功用。这不仅延续了海德格尔的集置思想,也很容易同当下的ANT(拉图尔)和OOO(哈曼)思想找到共鸣。《基础设施主义》一文试图在延续《奇云》概念框架的同时,尝试了将“交通”作为一种技术设施媒介进行个案阐释,同时提出了“基础设施主义”的口号,他甚至如此重释了麦克卢汉的书名,即这既是“理解媒介”,也是指基础设施位于世界之下(stand under the world)。

▲

彼得斯,《奇云:媒介即存有》

阿曼达·拉格奎斯特的《生存媒介:走向一种数字被抛境况的理论化》是将德国生存哲学引入媒介研究的重要文章,她从雅斯贝尔斯、海德格尔与汉娜·阿伦特处获得灵感,以重释当今数字时代的虚体生存境况,这种链接性的文化让当代人面临一种显而易见的被抛状态(thrownness),即技术强制性的生活世界。拉格奎斯特在此考察了网络纪念、哀悼、数字来世等媒介化的生存议题,并且归纳了四个涉及生存论的主题:死亡、时间、此在和在世存在。这篇文章也是拉格奎斯特2022年新书《生存媒介》(Existential Media)的一个先行版本。

▲

吉特尔曼,《新新不息》

《作为历史主体的媒介》出自丽莎·吉特尔曼2006年著作《新新不息:媒介、历史与文化数据》,该书的中译本亦刚刚上市。作为一位媒介史学家,吉特尔曼对单独的媒介更感兴趣,对纸张、电话、电报、录音媒介、互联网都进行过详尽的研究,并且在某种意义上继承了卡洛琳·马文的思想,即一切媒介都可能变成新物。尽管她的研究看起来秉持传统(尤其体现在史学和民族志的方法上),但我们也不难发现她背后的齐物思想,她祛魅了媒介的“自然”,并且在其中征用了越来越多的行动者——按照她的说法,媒介是独特且复杂的历史主体,它们的历史必须是社会性和文化性的,而非一种技术如何催生另一种技术的故事,也非孤立的天才对世界施展魔法的故事。

我们需要怎样的媒介理论?

眼下媒介研究已然抵达其最高涨的时刻,正在成为各学科的基本问题,这是个相当积极的现象。但需要注意的是,媒介研究既非某个学科的自留地,也非各个学科的普遍边缘,它或许没有自己的“专属对象”,但反过来一切都可以成为其研究对象。媒介研究从建制上来说,应该纳入一个称为“传媒”的院系,进而将印刷、电讯、电影、电视、电子游戏等相关研究纳入在内——尽管欧美院系开始了类似的实践,但在全球范围内,这个诉求似乎还遥遥无期。

媒介研究目前还是一个“跨学科”的终极范例,它无所不包且异质混杂,研究者们往往发现自己会迷失在一片混沌当中,仿佛一个游戏玩家处在一个宏大无边的开放世界地图,他必须捡拾碎片、拼接信息,但这个地图永远不可能探索完整(尽管我们知道它实际存在,也赶不上它扩张的速度),就如现在没有人能够再撰写一本百科全书——今天我们只有维基百科,它需要的是人们贡献局部的力量:建立词条、整理和修改词条、制作分类、打上标签、添加超链接,厘清部分的概念和线索。媒介研究不需要奥古斯丁那样撰写权威大全的圣者,而是需要集体(collective)的贡献。

《走向媒介本体论:欧美媒介理论文选》探索的就是这样的集体贡献,它整理了麦克卢汉之后最具代表性的媒介理论家的文选(他们正是那个贡献中的“集体”),以求让读者能够窥见其目前大致的历史脉络和研究版图,至少能够提供一种学习媒介理论的参照系。在这个前提下,我们的原则是系统性优先,兼顾每一篇选文在媒介理论发展中的意义,尽可能呈现思想变化的完整性,而非一味谋求最新——文集中没有优先选择每位理论家最新的文章,也没有选择人工智能媒介的文章,这并不意味着内容滞后,而是在弥补重要的知识和资料空缺之前,仅仅言“新”并不符合我们编辑这本媒介理论文选的初衷。

我们应该如何认识媒介理论的知识轨迹?它在关注什么,又转向了哪些新的领域和方法?这些问题或许没有现成的答案,但媒介研究的“中国集体”已经开始出现,除了大量的著者、译者、编者以及活跃在公众号、博客、播客、知乎、论坛的媒介研究者在做大量贡献外,国内目前也已经有了大量相关的会议、论坛、工作坊和研究团体,来自哲学、物理学、心理学、人类学、传播学、艺术学等领域的学者都已经参与进来,形成一个多元、复杂乃至不乏矛盾性的大熔炉。这恰恰就是媒介研究应有的境况:每个学者都有自己的特异性和坚持,每个人都有做媒介研究的思路和方法,前提是获得足够的知识储备和持久的修行,毕竟,只有少数人才能成为这个领域的赫尔墨斯。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。