▲ “我有一个家”展览现场,法国国家移民历史博物馆

文|周莹

引言:“向外国艺术家敞开怀抱”已成为在现代法国发展进程中,逐渐形成的一条恒定原则。拿破仑曾经誓将巴黎变成新的罗马,艺术成为实现这一雄心壮志的重要手段。十九世纪至二十世纪上半叶,巴黎成为名副其实的世界艺术之都。1925年,安德烈·沃尔诺(André Wornod)将活跃在巴黎,兼具法国性与国际性的艺术潮流定义为“巴黎派”,这一叫法在岁月中广为流传。

二战后至1970年代,经历“辉煌30年“的法国迎来其历史上最大一次来法移民潮;1972年,巴黎大皇宫举办展览《60-72年:法国12年当代艺术》(《60-72. 12 ans d’art contemporain en France》),标志着法国从国家层面,对移民艺术家为法国艺术影响力所作贡献的认可。虽然近期笼罩在保守主义态势下的新移民法案成为法国政治风暴的中心,但根据Wondeur AI针对法、德、英、美四国艺术生态的比较研究数据依旧证明着法国对外国艺术家,尤其是对非欧美族裔艺术家持有更加开放的态度。

正是在这种独特的对外国艺术家接收与接受的价值体系中,法国2023-2024年最重要的一场外国艺术家群展“我有一个家”目前正在巴黎国立移民历史博物馆举行,展览选择将目光聚焦于在法生活创作的中国前卫艺术家身上。

01

“我有一个家”

参与“我有一个家”的10位中国前卫艺术家,包括陈箴、杜震君、黄永砯、江大海、茹小凡、沈远、王度、安晓彤、严培明、杨诘苍。这些艺术家们几乎同一时期来到法国(出生于1971年的安晓彤在2002年来到法国),他们都在东西双重文化的感染下进行创作。

展览不仅是对中法建交60周年的纪念性文化事件,更应看到,作为研究并传播法国社会文化史重要叙事线索的国家机构,移民历史博物馆将本次展览作为历经三年整修后的首个艺术类特展,象征着法国官方对驻法中国艺术家群体30年来为文化思想交流融合做出的贡献给与了高度肯定。

本次展览主题“我有一个家”,用通俗明确的表述削弱了当代艺术的隐晦性,更多地呼应了多种族多移民国家中“家“这一社会母题,当然也很符合展出机构的研究进程——2011年,同一组策展人曾为这座博物馆带来展览“我有两个爱”,聚焦来自世界不同文化背景的当代艺术家的馆藏作品;这一次,新的展览主题在表述和内涵上做出了连贯的发展。“我有一个家”,光明正大地指向艺术家之间以及艺术家与法国文化推手(包括本次展览策展人)之间编织的网络。这个网络既反映了客观的艺术界运行机制,同时凸显了海外中国艺术家群体在生存与情感的私人领域对传统价值的某种特殊依靠——这一点值得深入考察么?

至少,近年来法国策展领域对现代艺术史采取的研究角度,已拓展到艺术家与艺术商人的关系、艺术家与同行的创作关联、艺术家与同胞在历史事件中的连结等,使得对艺术作品的解读有了更多层次的现实依据。本次展览精心挑选了各位艺术家在法创作的代表作,部分作品从题材到表现也形成呼应,不过内容上对“一个家”的诠释并不明显。或许,针对中国艺术家做这样类型的考察,时机尚未成熟。

02

走向未知的世界

还没走入三楼展厅,绣在楼梯墙面上的由沈远制作的中国传统女式鞋具,一步步地踩出走进新文化的乡愁“Elles sont parties pourtant elles n’ont nulle part où aller(她们走了,却无处可去)” ,牵引着观众一起进入未知的流浪中。放大几十倍的法国主流左派报纸《世界报》被王度揉成废纸团,挡在展厅门口,让快要及岸的旅人险些撞上。这是王度到法国后受到的第一冲击,也提醒着初来乍到者:媒体新闻铺天盖地,同时意味着意识形态的灌输一刻不停,而阅读新闻如同快速消费,唯有看完即弃,才能腾出空来嚼下一根思想层面的长棍面包。这件作品展示出跨文化艺术家在特定阶段的创作优势,他们在沾染却未习得新文化的时期,带着克制的激情与审视的好奇,捕捉到差异中最深刻的一面,利用独特的训练背景创作出区别于本土艺术家的表现形态,从而为流转的“巴黎派”带来新的镜面。

▲ 王度,《世界》,“第三景观”系列,2001年,“我有一个家”展览现场

走进展厅,已故艺术家黄永砯的装置作品《通道》成为跨越边界者面临的选择题,更确切地说,是没有选择的选择题。在此处,“走出者”、“国籍”、“身份”、“他者”变成无法回避的问题,是即将投入新世界之际需面临的一套审视标准。艺术家从自身出发,审视这套新标准。

▲ 黄永砯,《通道》,1993年,“我有一个家”展览现场

03

两个世界之间

已故艺术家陈箴的四件作品贯穿在整个展览中,依次是《睡眠之路》、《未打断的声音》、《圆桌》、《水晶的体内风景》。艺术家为人熟知的创作元素,如床、桌、椅、人体、自然、消费社会、分歧与对话等,一一呈现。陈箴,在打破西方中心论的实践中,获得了东西方普遍赞誉,成为东西文化交流史中的神话。他提出的理念,如“融超经验”、“驻留-共振-抵抗”,“文化短路”,构筑成东西方研究者对他的共有知识;在他身后二十多年,对其创作的重读和推崇几乎在世界范围内形成一股潮流:他是跨文化艺术史里的中国奇迹。

陈箴用现成品制作装置。在杜尚那里,小便池和衣帽架是脱离文化内涵的现成品,而陈箴对杜尚的继承,是在东西方文化的参照对位中发掘富含文化内涵从而具备隐喻转换潜质的现成品,围绕主张将它们有机结合起来。

创作于1992年的《睡眠之路》,是艺术家风格形成早期的一件作品,反映了艺术家对西方物质过剩社会做出的道学表态。他用黑红色调打造出一个仿佛闪着炉火的冥想空间,用三个组合部分对应“轮回”、“信仰”、“记忆”的启示。作品中浮现出的前现代-现代-后现代的意象组合,将在艺术家之后的创作阶段变得更加明显。在这里,中国北方丧葬中使用的床、痰盂等,代表着前现代时期即将消亡的文化;凌乱铺呈的机械部件以及屏幕,是现代消费社会的体现;而屏幕里美丽的自然山貌,经仔细辨别,竟然是由丢弃的废品堆积而成,使得文明的魅力在后现代的立场中被消解。

作品以空间形式破除了意象的历时关系,将前现代-现代-后现代的问题放置在平等维度,三者之间构成新的张力结构,令“人类向何处发展”的问题悬而不决,充分赋予了观者自行判断的空间。和艺术家的其它创作一样,这件作品也流露出人文主义的道德感,同时又避免了说教,这为不同文化背景的观众提供了宽裕的解读自由。同时,作品造型着力克制,全而不盛,或许这一点也是艺术家长久受到欢迎的原因之一吧。

▲ 陈箴,《睡眠之路》,1992年,“我有一个家”展览现场

04

世界的新景观

安晓彤和王度联合创作的《山水》这次也有展出,与杨诘苍带来的水墨作品,特别是《千层墨》,形成呼应和对照,可以让法国观众一窥中国艺术家近年来在“解构山水”这条主线上的发展情况。作品借用古代经典图卷的制式,用水墨深浅不同的宣纸进行不同层次的拼贴,形成介于平面和立体之间“微3D“的呈现效果。画面质感如同摄影底片,山水形态表现出一种简化的地理采样风格,古典的抒情与诗意不见踪影。艺术家试图提供所谓观念中的山水景观,但作品里众多构图细节,如皱褶、接缝与色彩过渡,这些山水的当代变奏,为观者提供了一种细腻玩味的乐趣。

▲ 王度、安晓彤,《山水》系列,“我有一个家”展览现场

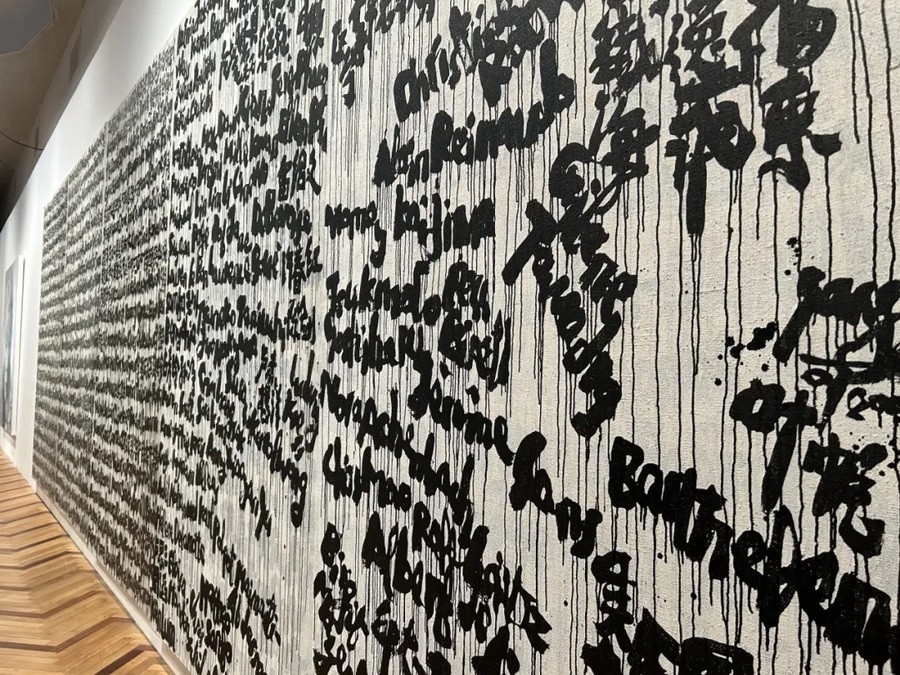

如果说王度的《世界报》质疑了他者表述的不可信,杨诘苍则在个人经验里找寻真实的可能性。在作品《我仍然记得》中, 杨诘苍将自己遇到仍记得名字的人,通过毛笔水墨坚持不懈统统搬到画布上,由他本人朗读这些名字的声音同时萦绕在作品上空。透露着道学的豁达精神,艺术家允许组成名字的汉字与拉丁字母不生间隙地彼此穿梭,精于笔墨的他不惮于拙写、错写,反倒让被追忆者留存于记忆里的人格在笔触运动下顺势袒露出来。

因此,名字的抽象性被鲜活的生命力所取代,水墨表意的精髓与西方“抽象”、“概念”、“极简”等理念自然融洽,从而使画面达成独特的审美风格。除了书写发挥能指功能,发音的能指性进一步充盈了所指的内涵,因为当艺术家用一辈子调教不好的“广普”娓娓念出记忆中的名字,被捕捉的社会关系真切地滴落在个人的生命轨迹之上。《我仍然记得》用无比真诚的表达,强有力地展示了艺术家在跨越东西方文化的探索中创作理念和实践造诣所达到的高度。

▲ 杨诘苍,《我仍然记得》,“我有一个家”展览现场

和王度一样,杜震君也对信息社会的话语权及其操控进行发文,但他利用的手段是信息技术,因此在10位艺术家中显得独树一帜。出生于上海的杜震君,1990年代初来到法国。他用数年时间消化艺术环境的差异带来的冲击,在千禧年到来之前决定投身到方兴未艾的个人计算机和互联网技术里找寻新的路径。他的选择很有海派精神的一面:没有思想包袱,习惯国际对话,对新事物善于接纳。不过,正如杜震君的伯乐理查德·卡斯特里(Richard Castelli)指出的那样,驻法中国艺术家中鲜少有人从事新媒体创作,而且往往需要付出更多的努力和等待才能获得机构和藏家的关注。

本次展览展出了杜震君创作于2003年的互动影像装置《风》。在类似暗房的空间里,一面是长卷式的投影,画面上十几个重重叠叠虚拟化的艺术家本人,要么手捏报纸,要么手捧播报新闻的电视机,各种姿态摆好;另一面,几只电风扇间隔着放在地上,齐刷刷对向屏幕——作为“半成品”的作品准备就绪,接下来要等观众花上时间,通过空间移动激活画面内容,这才算完成作品。观众有意或无意地走动,被隐藏的感应器捕捉到,从而启动风扇,大风把屏幕里的艺术家连着报纸吹得七零八落。观众走到哪,大风吹到哪,画面情境可以无限更新。杜震君用作品质疑大众传媒的神话,不过做法狡猾,因为他全身而退,邀请观众用自由行动打破话语权的权威。但说到底,行动纲领却是通过他对装置的设计进行策划。这样一来,真实与虚幻的边界变得模糊,权威与自由的定位变得混乱,要解答“信息技术对社会生活的影响”变得更加错综复杂。

▲ 杜震君,《风》,2003年,“我有一个家”展览现场

05

女性的世界

女性形象在展览里有一席之地。严培明的蒙娜丽莎和母亲面对面悬挂,她们平等地接受众人瞻仰。两件作品都是近两年的新创作,艺术家最具辨识度的手法展露无遗:丰碑的尺寸、单色、具有手势表现主义风格的阔笔横扫和飞溅的颜料。两位人物代表了艺术家肖像画主题中的形成反差的两条主线,一边是大名鼎鼎的人物,包括当今社会位于财富权力金字塔端的人物,另一边是他身边的普通人,包括处于困境和社会边缘的人。在这里,艺术家重新演绎蒙娜丽莎,目的是消解这个全球最大IP象征的政治影响力;而艺术家的母亲,在近似的表现方法下却被转换成即将写入历史的巨人。处于这两件作品之间,语境的飞快切换提供了具有冲击力的观看体验。

▲ 严培明将作品《蒙娜丽莎,最后的蓝白微笑》与其母亲的形象面对面悬挂

06

超越这世界

江大海是抽象绘画艺术家,这次展出的是丙烯作品《苍穹》。江大海刚到巴黎时,先获得了在国际艺术城驻留两年的资格,后来法国政府又将位于圣·马塞尔街区的一件工作室分配给他,这一定程度上反映了法国在外国艺术家接待政策上的优势。江大海向抽象的转型就发生在国际艺术城驻留期间。作为第三代留法艺术家,江大海走的路是对赵无极进行变革的传承。江大海努力探索如何将自然写意的中国绘画传统融入以科学和逻辑为基础构成的西方抽象视觉理念。如果说西方绘画现代化经历了几次重要东学,从十九世纪末向中日绘画学习多视点的处理方法到二战后利用禅宗为抽象艺术打开新局面,东西方最终可以在抽象的本质汇合——即宇宙的终极。当代物理学科的成果,如玄理论等,又持续巩固并丰富着汇合层的潜力。江大海准确地将宇宙作为创作方向,他在云雾、远山、流水等传统母题中选取题材,其中以云雾意象为主项,因为最能达成自然与抽象之间的平衡性,最接近对宇宙的想象,还可充分运用“气韵生动”等经典原理。远观《苍穹》,是混沌无边、幽暗静谧的神秘气象;近看才能发现艺术家用悬空滴彩的方式绘制了无穷无尽的微小星辰,色滴之间的错落层叠带出连续的细腻的灵动感。这种宏观综合微观的视觉语言,赋予了作品宽厚的时空质感,将意象的感官拓展到形而上的冥想之界。

▲ 江大海,《苍穹》,2014,“我有一个家”展览现场

展览里新作不多,但有茹小凡2023年创作的《苹果2号》。艺术家借用委拉斯开兹的《宫娥》,发挥自己擅长的嫁接术,也就是将人与植物的形象结合起来,创作出这幅令人忍俊不禁的幽默之作。艺术家破除人与植物之间的边界,也是打破现实与虚幻的界限。作品主题“苹果”自然地让观者目光聚焦到前景手握苹果的南瓜女孩身上,同时也是艺术家对塞尚持续的致敬。

▲ 茹小凡,《苹果2号》,2023,“我有一个家”展览现场

展览以陈箴的《水晶的体内风景》结束,象征着策展人对这位已故艺术家做出最后的纪念。这件作品创作于2000年艺术家逝世前不久,是艺术家在人生最后阶段对生命本质给出的答案,在这里,它更像是艺术家对与他同行的艺术界朋友发出的最后的关照,一种家人间的关怀和叮嘱:祝你们健康,愿艺术的精神得以传承。

▲ 陈箴,《水晶的体内景观》,2000年,“我有一个家”展览现场

结语:如果我们承认,当代中国不仅由疆域和政治结构定义,同时也是一个变动的实体,我们就很难忽略海外中国人如何与他们身处的环境在交流中创造出新的文化和思想,这将帮助我们更深入地理解民族文化的复杂性。对中国艺术家和策展人的流动性在中国当代艺术发展中扮演的角色给予关注,是展开这种理解的重要切入点。那么,“接下来是谁?”——艺术史总是期待着成为坐标的艺术家们呼唤出他们的接棒者。

当然,因为无论哪个时期的来法艺术家,他们大多数先进入法国艺术类高等院校进行学习,这本身构成了法国老师和中国学生之间的交流史,这为研究群体的成长转型提供了一定基础。而面对全球竞争激烈的当代艺术,艺术培养体系与市场体系的衔接机制在当今法国依旧松散,属于旧世界的信仰既呵护着艺术探索的纯粹性,同时也增加了年轻艺术家出人头地的难度。成长在全球化背景下中国经济腾飞三十年的年轻艺术家,当他们选择在法国接受本土标准的选拔,其实还要回过头来面对本世纪以来由中国本土在海外推出的代表“中国形象”的当代艺术强势力量,他们将很难回避重塑群体身份和个人身份的双重挑战。今天,在社区文化中成长起来的年轻艺术家,在法国特别是在巴黎,依然紧密地团结在一起。他们能否拧成一股绳,继往开来打开新的局面,我们拭目以待。

展览信息:

“我有一个家”

地址:法国国家移民历史博物馆

展期:2023年10月10日至2024年2月18日

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。