破。因而有关艺术概念的分类与定义问题,始终是一个难题。解决这个难题只能重新进入历史现场,并在思想史的角度不断从时代中获得回声,才能让这团迷雾在阳光下稍稍褪却。

“凤凰艺术”特约撰稿人张未在本系列小史文章中,试图从同一历史时期开始的“杜尚主义”与“构成主义”两条道路及其进展中,分析装置艺术的观念演化及其社会思想语境。从法国与俄国的诞生两种相反相承的艺术创作思想,如何经历了彻底的自我背反,如何在共产主义思想中发展到极端,如何在美国经历了衰退,又在先锋剧场中被重新激活,并最终稳固为70年代以来稳定的创作思路;这些方法与道路在当代面临着哪些问题或陷阱,如何克服现成与保守而重新回到活力的源头,都是我们试图通过历史梳理来进行研讨的问题。

从政治的现实到剧场实验

皮斯卡托并不真正关心人物的命运, 他认为“我们真正关心的是世界历史:欧洲1914-1917的命运”(琳达·哈德伯格)

但自魏玛共和国开始,装置就作为一个演员在剧场中出现了。在众多的剧场实验中,以皮斯卡托与雷菲施合作的“人民剧场”最为独特,这座剧场曾于1927、1929年两次建立,剧场中使用机械装置、电影与舞台表演结合的方式,将席勒的经典剧本改编成歌颂工人与革命的戏剧。他将自己的剧场称为“皮斯卡托舞台”,将自己的戏剧称为“政治剧”,与当时布莱希特所发明的“历史剧”十分相似。同样,埃米尔·布里安,约瑟夫·斯沃博达也使用了各种机械布景与影像,在舞台上构成一种媒介的复合性。

当然,在这种先锋剧场的状况下,包豪斯的剧场实验则更加贴近装置的概念。莫霍利-纳吉曾在1930年设计的《芭蕾演出的灯光道具》就是最好的例子。这个道具最初用于舞台布景,当舞台的聚光光线照射在这件作品上时,它会在运动中在舞台上制造出丰富的反光变化。而根据许多研究者的推理,这件作品的创作思路来自于欧洲工业革命早期的“自动机”的传统。当然,这件作品是否来源于此尚有待文献的发现,但这件作品处在舞台上,本身即是一个机械演员。舞台聚光灯,既是一种有重点的照明,也同时是一个具体的空间。演员在聚光灯等一切照明中表演,恰恰需要强烈的“光空间”的意识。而对于莫霍利-纳吉的这件作品而言,它既是吸收空间的装置,也同时是制造空间的装置。反光,在机械的运动中,成为了一种空间生产。而演员与装置的边界,也同时在这种对空间的吸纳意识中变得模糊不清,却又分外有趣。

▲ 莫霍利-纳吉《芭蕾演出的灯光道具》

这种实验在莫霍利·纳吉那里还有很多,但更早的包豪斯剧场实验,则是在他尚未进入包豪斯时期就开始了。这是由于在包豪斯的课程设计中,最外围的是建筑设计,而所有课程的核心则是剧场与表演。如果说正是这种剧场化的装置,将构成主义的社会改造变成了舞台布景,那么最初包豪斯将剧场作为课程设计的核心,却也仍是为了通过剧场的训练而制造一种新的人。

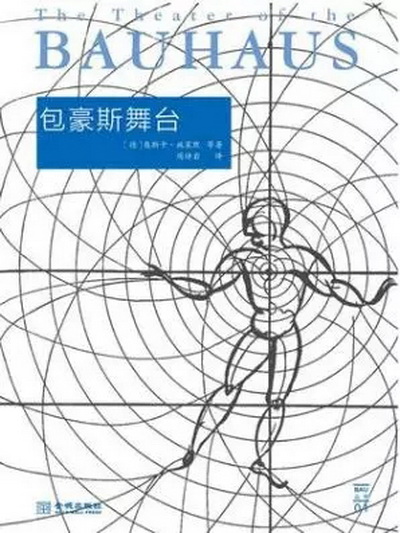

包豪斯剧场的课程,由艺术家奥斯卡·施莱默负责教学与指导,每个学生都参与表演、舞台布景、服装制作。与当时许多剧场试验不同的是,施莱默的剧场理念更具形式感,也更纯粹的讨论舞台与戏剧本身。但这种形式感并不是脱离于人类社会的,而是在一个更高的层面上,用数学的方式、色彩与空间的基本原理来描述与解释整个世界,并在此基础上寻找一种改造“人”的力量,将人们从庸常的政治与世俗的生活中拯救出来,而这种力量就是“抽象” (abstraction)。

学生们制作了大量几何形的服装与道具,并将康定斯基式的抽象主义绘画中的色块与线条都画在上面。表演开始时,表演者的身体就如同一个个机器人,在舞台上缓慢而有规则的运动着。这些戏剧在施莱默那里被称为“三人芭蕾”,其意思是通过三维的空间、三原色的服装道具,三位角色的表演,超越原有的二元对立的戏剧表演方式,表演于是从“个人”让位给“集体”。

▲ 施莱默,“三人芭蕾”

一些学生对这种戏剧回忆道:“场景充满了有趣的行动和互动,演员采用姿势,无意义的音节和声音,放佛他们在进行一场对话。在康定斯基的影响下,施莱默寻找三原色和某些简单地相互影响的系统。黄色的角色,代表着活泼机敏的类型,首先进入舞台,做出快速的动作。然后他坐在斜坡上,这样他得身体呈现出一个精确的三角形。第二个进入的石红色人物,在康定斯基看来红色既积极又消极,既火热又冰冷。红色人物代表了中间地带,同样的,他坐在了舞台的中央,这个位置暗示着左右两边的关系。最后,蓝色的人物进场,代表了消极和聚精会神。他得运动缓慢而沉重,当他倒在台上,他得上身依靠一只手臂支撑,与身体形成了150度的钝角。”

上述“三人芭蕾”只是一个例子,还有很多类型的戏剧都被许多人当做机器人式的舞蹈。但施莱默并不是想在舞台上将“人改造成机器”,而是恰恰相反,他试图寻找的是一种既符合人类生产与生存现实的,又符合人类所共有的理性主义特质,以此来控制机器。

他在文章中写道:“我们时代的特征之一是抽象。就功能而言,一方面,抽象过程将构成要素从一个持久稳固的整体中拆解出来,然后要么将它们各自引向悖谬,要么将它们提升到各自潜力的极限;另一方面,抽象能够形成一种新型总体性(totality)的鲜明轮廓,通过这一过程造就普遍化和综合化的结果。我们时代的另一个特征是机械化(mechanization),这个不可阻挡的进程如今已在生活和艺术的每个角落显现。所有能够被机械化的事物都被机械化了。结果是:只有我们关于这件事的认识不能被机械化。最后并且同样重要的特征是,在我们时代中存在着技术与发明的新潜能,我们能够凭借这些新的潜能一起创造新的假说,并据此制造或者至少是确保最大胆的幻想。”

▲ 施莱默,《包豪斯舞台》

从这种观念中,我们可以得出一种总体上对“自动装置”的思考。独立的、自动的装置,在舞台上是被视为一种“人的替代物”而出现的。人在机械化中被抽象,而通过机械的过程,人又将再次诞生。活动的装置,作为人的隐喻,与机器人的意识紧密的结合在一起。但这同时又不是一个技术哲学的“器官投射”的问题,不是用机器来对人进行研究,而是让机器本身,能够与人一起,完成人本身的进步。因此施莱默继续写道:“剧场的历史就是人类形式的变型史。它是人(man)作为肉体和精神事件的表演者的历史,从天真到反省,从自然到人工……人,一直以来都在寻求意义。不论这是以创造人工生命为目标的浮士德式追问,或是人凭之创造了他的上帝和偶像的拟人化冲动,他都在持续地寻求着他的相似物,他的形象,或者他的升华。他寻求着他的对等物,超人,或者为他的幻想赋形。”也就是说,人始终在创造着一个“全新的人”,一个“全新的自己”,而技术时代的到来则为将这种创造力提升到了一个全新的水平。因而,舞台上看似机械的表演,事实上使得“各种运动在这里有机而富有情感地展开,它们共同建构心理脉冲(psychicalimpulses)(连同面部的模仿)。这在伟大的演员和伟大悲剧的宏大场面中得以表现”。

这种宏大的剧场化的思想,在包豪斯的教师们流亡美国之后,变成了黑山学院中一种更加依赖于绘画与日常物的剧场形式。毕业于黑山学院的阿伦·卡普罗,将这种综合性的空间表演艺术称为“偶发艺术”。因而我们能够从偶发艺术的“观众参与”概念中,看到“剧场装置”时期演员与机械之间的交互关系;在偶发戏剧布景的“拼贴手段”中,我们能够观察到装置艺术的“装配思想”;乃至在激浪派与录像艺术中,我们仍能找到在录像艺术家通过手持摄影机冲入社会现场,又或者在展示现场中同时拍摄与播放观众的行动等等思想中,装置艺术在剧场时期的那种与观众肉身经验的关系。

关于作者

张未,博士毕业于中国美术学院跨媒体学院,同济大学哲学系哲学硕士。从事中国当代文化研究、艺术评论、游戏学理论与艺术策展工作。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。