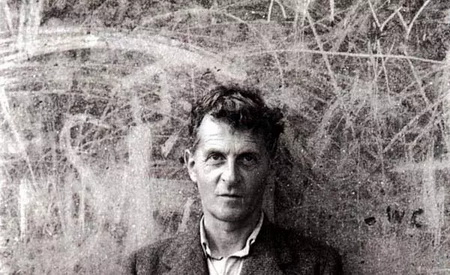

“人的身体是灵魂的最好图画”——维特根斯坦(LudwigWittgenstein)

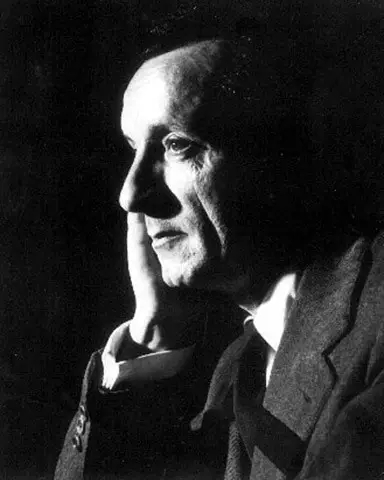

▲ 维特根斯坦(1889-1951 哲学家)

身体是一个多重意义的符号,隐藏在历史、政治、社会等各个领域。自20世纪下半期以来,身体艺术在当代艺术占据了重要位置,身体问题成为当代艺术创作、理论和批评的一个重要部分,主要表现在表演艺术、行为艺术、极少艺术和观念艺术中,这些艺术的表达方式相互交叉,又与性别、种族、阶级等问题交织在一起,体现了人对自身更深入的思考,对17世纪自迪卡尔以来的西方理性主义哲学中身体/心灵二元对立论提出了质疑和挑战。

行动中的身体

从二战之后,西方艺术的美学意义受到质疑,激烈的艺术实践不断地冲击着现代主义的边界。与行为表演相关的身体艺术兴起于60年代,由于身体艺术的展示范围不再象传统艺术材料和媒介那样受时空、地域、文化和表现方式的制约,艺术家用身体表现的精神内涵也更加自由。身体艺术源于达达主义诗歌的即兴表演并且借鉴了原始部落的仪式。与身体相关的行为表演自50年代起就已经体现在各种不同的艺术派别之中。比如抽象表现主义杰克森∙波洛克(JacksonPollock)的行动绘画、激浪运动艺术家约翰∙凯奇(JohnCage)的无声音乐表演和艾伦∙卡普罗(AllanKaprow)的偶发艺术都表现了身体的运动。

▲ YvesKlein《飞往虚空》或《坠入虚空》(LeapintotheVoid,1960)

法国艺术家伊夫∙克兰(YvesKlein,1928–1962)是创作身体艺术的一位先驱,他的《飞往虚空》(LeapintotheVoid,1960)以自己的身体为媒介,表达了一种彻底放弃物质现实,奔向无限自由的浪漫主义情怀。克兰还把女性模特当作“活动的画笔”来创作。他指挥模特们在裸露的身体上大面积地涂抹他发明的专利蓝色油彩—“国际克兰蓝”(InternationalKleinBlue),在演奏单音交响乐(一个音符持续20分钟)的乐队和喝着蓝色鸡尾酒的观众面前表演,在大幅的画纸上滚动。用这种方式,克兰希望把这些美丽的裸体模特在身体表演过程中的瞬间动态转换成永恒的艺术形式。50、60年代的前卫艺术家在作品中对于空间、物质和能量的探讨与当时美、苏之间的太空竞赛有关。克兰在身体行为中表现了同样的野心,他试图把物质在空间中的运动带入到过去被认为是静止的视觉艺术之中。

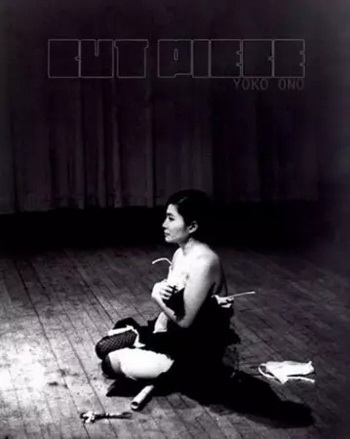

▲ CutPiece by YokoOno

女艺术家小野洋子(YokoOno)以自己的身体为艺术媒介。她最著名的一次行为艺术表演是1965年在纽约卡耐基音乐厅举行的《剪碎衣服》(CutPiece)。洋子一动不动地端坐在舞台上,请观众们上台一片一片地剪掉她的衣服,直到衣服全部从她身上滑落为止。在英文中,碎片(piece)与和平(peace)同音,剪碎衣服意味着破坏和平。小野洋子的身体表演暴露了人与人之间侵犯和被侵犯、暴虐和受虐的过程,揭示了人类社会行为中侵犯、暴力的倾向对人的自然天性的伤害。受到萨特的存在主义理论影响,小野洋子的行为艺术作品经常用自己天然、无辜、柔弱的身体表现人类生存的痛苦、孤独和脆弱。而这件作品创作于美国入侵越南期间,更多地表现了艺术家对暴力的揭露与对和平的祈祷。

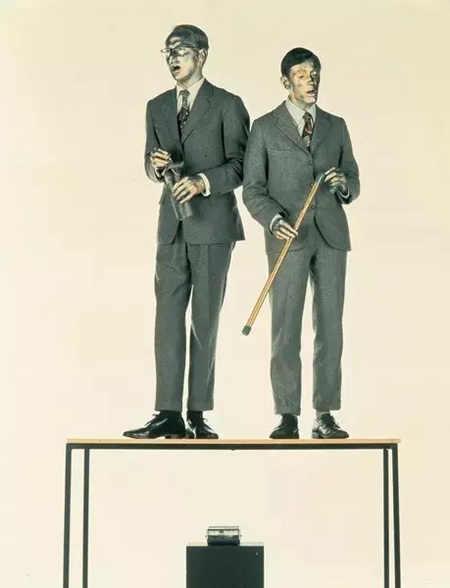

▲ The Singing Sculpture 1969 by Gilbert&George

克兰和小野洋子的身体艺术依然刻意地保存了美学意义,而此后的身体艺术更强烈地追求社会政治意义,甚至出现了反美学、反文化的倾向。吉尔伯特和乔治(Gilbert&George)不仅把自己的身体临时性地用在艺术创作中,而且把生活本身也当作了艺术。他们创造了行动雕塑这种形式。在《歌唱的雕塑》(TheSingingSculpture,1969)这个著名的行为表演中,他们穿着正式的西服革履,脸上涂着古铜的油彩,仿佛铜雕一样站在桌子上,边演边唱弗拉那根(Flanagan)和艾伦(Allen)的著名歌曲《在拱门下》(UnderneaththeArches)。这首战前英国流行的民谣描述了大萧条时期睡在大桥下的无家可归者,令人感受到社会边缘艰难却又乐观的生活。吉尔伯特和乔治朴素又带些滑稽的表演与一板正经的绅士装扮形成了鲜明对比,令人联想到英国社会等级间的差异,同时,他们人性化的表演又为不同社会等级的人之间建立起了沟通的桥梁。

▲ 《作为泉的自画像》by Bruce Nauman

以杜尚的《泉》为参照,美国艺术家布鲁斯∙诺曼(BruceNauman)创作了《作为泉的自画像》(Self-PortraitasaFountain,1966-70)。从照片看,他裸露着上身,从嘴里吐出水珠,以自己的身体做出喷泉的姿态。杜尚用小便池讽刺了在工业机械化时代传统艺术创作源泉的枯竭,而布鲁斯∙诺曼则用自己的作品表明,艺术家的身体本身就是创作的源泉。这也是身体创作的根本意义:艺术家不仅仅是创作者,也是创作的对象和艺术本身。在他后来的照相和摄影作品中,布鲁斯∙诺曼记录了一系列压迫自己身体的自虐行为,比如拉嘴唇、面颊、抠眼睛、鼻子和耳朵。

▲ 无系列作品 by HermannNitsch

在挑战身体极限的行为艺术中,活跃于二十世纪六、七十年代的维也纳行动派(ViennaActionists)艺术家以暴虐的身体艺术和行为表演著称。奥托∙穆尔(OttoMuehl)曾在行为艺术中大量使用动物内脏和排泄物。布鲁斯(GunterBrus)让人在他身上大小便,並将尿液或痰吐到他嘴里,以展示这个垃圾化世界的肮脏。史瓦茲科格勒(RudolfSchwarzkogler)曾展示过一寸寸地连续切割自己的阳具的照片,据说,1969年他最终跳楼为自己的艺术殉难。赫曼∙尼什(HermannNitsch)用仪式化的方式展示了动物的尸体、内脏和鲜血。另外,他还把行为艺术过程中所用的沾满血腥的白布和绷带用在了绘画创作之中。

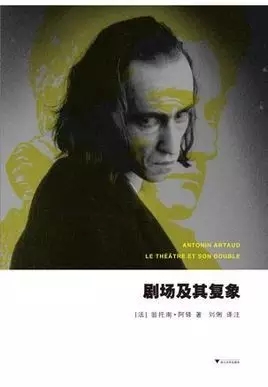

身处二战后奥地利社会压抑的政治气氛之中,维也纳行动派用极端恐怖的身体艺术强烈地批评了自己民族的文化历史上独裁的天主教会和纳粹主义的罪恶,他们深受法国戏剧理论家安东尼∙阿尔托(AntoninArtaud)所提出的“残酷的剧场”(TheatreofCruelty)理论影响。阿尔托的所谓“残酷”,是一种令人身陷于某种野性的、超于理性意识的表演模式,在一个原本无比熟悉的情形下,观众心灵中的某个空间被一束奇异的光芒打开了。在1938年的著作《剧场和它的复像》(TheTheatreandItsDouble)中,阿尔托解释了残酷剧场理论,他呼吁建立一种发泄式的剧场,替代传统的、理性的、精英、抑制人的情绪感受的传统艺术剧场,以巫术祭祀的仪式化方式把声音和身体的动作发展到极致,使观众经历一种犹如精神启蒙的极限体验。

▲(Antonin Artaud《剧场和它的复像》(TheTheatreandItsDouble),1938

受残酷剧场理论的影响,上个世纪70年代更多的艺术家用行为表演的方式强烈地挑战自己身体和心理的极限。美国艺术家维托∙阿孔齐(VitoAcconci,b.1940)在《商标》(Trademark,1970)中,他不断地用牙咬自己的身体,留下深深地齿印。在《脚步》中,他不停地对着一个凳子走上走下,以每分钟30步的节奏直到精疲力竭为止。1972年,阿孔齐创作了具有争议的作品《精子床》,他在纽约的索纳本德画廊(SonnabendGallery)用木板建了一个斜坡道,此后他每周3天,每天8小时躲在这个木板下手淫,幻想与走过他头顶上的参观者沟通,并且通过画廊里的麦克风放大自己发出的声音,希望与观众建立起一种象情侣一样亲密的关系。阿孔齐希望通过这件作品打破艺术家与观众的界线,以及商业体制下人们之间的精神疏离。

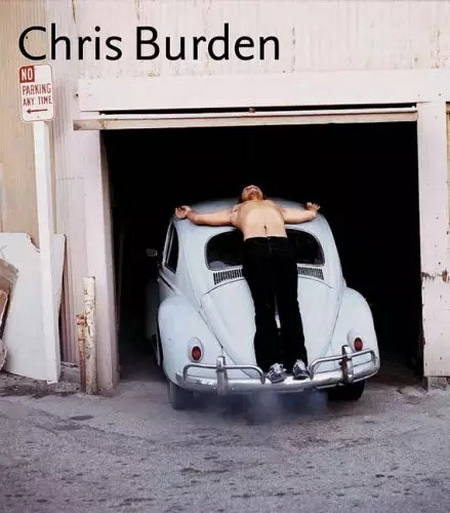

▲ by ChrisBurden

在美国,类似的残酷对待自己身体的行为艺术表演还有艺术家克里斯∙博顿(ChrisBurden)的作品。他曾在布满玻璃渣滓的地上爬行、把自己钉在车上、甚至让人在画廊里向自己开枪,左臂中弹受伤。在70年代资本主义后期,同时也是冷战的高潮时期,美国的艺术家们用自己的血肉之躯向以资本为中心的、冷漠的、压抑人性的社会制度提出了最强烈的抗议。马克思主义理论家威廉姆斯(RaymondWilliams)认为:与超现实主义一样,残酷剧场的实践者是资本主义社会中真正的持不同政见者,他们用性解放、释放梦想、甚至于疯狂的方式,拒绝日常生活中主导性的、通常用于掩饰的、规范的语言形式,彻底打破了资产阶级社会的文化艺术形式。

塞尔维亚出生的玛莉娜·阿布拉莫维琪(MarinaAbramovic)是最早不断地挑战自己身体和精神极限的女艺术家之一,她借助痛苦、危险和精疲力竭的体验寻求情感和精神的超越。《韵律系列》(Rhythms1973–74)是她在20世纪70年代的代表作。阿布拉莫维琪的第一场表演《韵律10》(1973),也被称为俄罗斯游戏。艺术家摆放出20把式样不同的短刀,任意取出一把飞快地在指缝间用力剁下去,在被刺伤之后立刻换上另一把短刀,重复前面的动作,在重复到第20次时,艺术家播放之前的录像,并以短刀在桌面敲打的轻快旋律作为作品的题目。《韵律2,1974》分为两个部分,在第一部分中,艺术家服用抗肌肉瘫痪药物,在大脑完全清醒的状态下,观察自己无法控制的身体所产生的剧烈反应。在身体痉挛过后,艺术家进入第二部分的身体实验,她服用减缓肢体运动的抗抑郁药物。与前一部分相反,艺术家身体虽然在场,但完全失去了意识,陷入昏迷之中。以自己的身体作实验,艺术家探索了身体与精神之间关系。在《韵律5》(1974)中,艺术家在自己的腹部刻下五角星的痕迹,然后躺在地上燃烧的木质五角星中,最后由于缺氧失去知觉而被观众救助。

▲ 《韵律0》by Marina Abramovic

▲ 《时间中的关系》by Marina Abramovic

▲ 《韵律0》by Marina Abramovic

在《韵律0》(1974)中,艺术家在房间内贴出告示,准许观众随意挑选桌上的72种物件与艺术家进行强迫性身体接触。在这72件物品中,有玫瑰、蜂蜜等令人愉快的东西,也有剪刀、匕首、十字弓、灌肠器等危险性的器物,其中甚至有一把装有一颗子弹的手枪。在整个表演过程中,阿布拉莫维琪把自己麻醉后静坐,让观众掌握所有权力。表演持续了六小时,阿布拉莫维琪的衣物全部被剪掉,有人用带刺的玫瑰扎入她的腹部,有人甚至把手枪的放到了她的嘴巴里准备开枪,这是艺术家最接近死亡的一次身体体验。玛莉娜•阿布拉莫维琪强调自己的艺术与女性主义无关,但是承认她的艺术与经历过的暴力与强权有关。她的父母是南斯拉夫的军人,而祖母信仰东正教。在她的成长经历中,受过意识形态和宗教的严格控制,因此她的所有作品都在探索个人的肉体和精神存在的自由,揭露某些强加于人的所谓的信仰对人性的压抑。

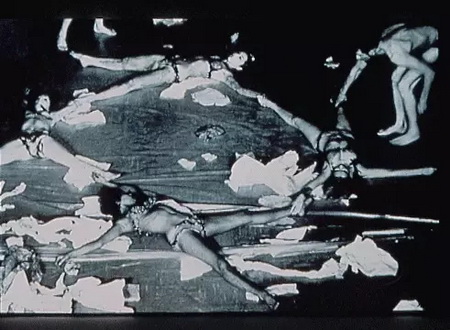

▲ Meat Joy by Carolee Schneemann

女艺术家卡洛琳∙史尼曼(CaroleeSchneemann)的身体艺术表演《肉的快乐》(MeatJoy)(1964)是对阿尔托式残酷剧场理论的一次重要实践。在舞台上,一群穿着紧身比基尼的男女演员在塑料单子上扭动翻滚,同时把鱼、鸡、香肠等各种混合着油彩的生肉扔到对方身体上。整个表演融合了视觉、听见、味觉、触觉等所有感官刺激,充满了肉欲的快感,既令人兴奋又令人恶心。这场表演不仅是对传统艺术形式的反叛,也不仅仅女性主义对男权的反叛,而且是对人类肉体自身的庆典,表达了生命的激情和行动的自由。

▲ InteriorScroll by Carolee Schneemann

卡洛里∙史尼曼还曾在1975年和1977年两次表演身体艺术《内在卷轴》(InteriorScroll),表达了一个女性主义者的最强烈态度。在表演中,卡洛琳‧史尼曼裸体站在桌子上,在身上和脸上涂上深色的油彩。接着,她摆出模特的姿态,大声朗读一本名为《塞尚,她是一位伟大的女画家》(Cezanne,SheWasAGreatPainter)的书。随后,她扔掉手中的书,慢慢地从自己的阴道中抽出一条约十英尺长的纸卷,并大声地朗读卷轴上的文字。这些文字讽刺了所谓女性的直觉与男性的理性对比。通过打破社会道德禁忌的身体表演,卡洛琳‧史尼曼充满激情地表达了一个女性主义者的愤怒和抗议。

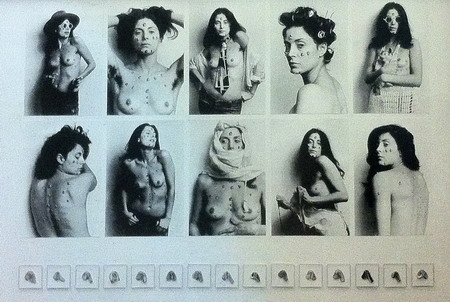

▲ S.O.S.StarificationObjectSeries by HannahWilke

汉娜∙维克(HannahWilke)在1975年《S.O.S.明星化物体系列》(S.O.S.StarificationObjectSeries)的行为艺术表演中,把口香糖发送给观众,然后向观众要回嚼过的口香糖,把它们捏塑成阴唇的造型,再把这些口香糖制成的小雕塑粘贴在自己裸露的上半身上。这些粘贴到身上的秽物象征着伤疤,与汉娜∙维克摆出的封面女郎的姿态形成了鲜明对比,讽刺了女性在时尚消费文化中所受到的伤害。

▲ 德里达(结构主义哲学家)

70年代末,法国哲学家德里达(JacquesDerrida)的“在场(Presence)”和“形而上学”论是阐释身体艺术理论的关键。德里达深受阿尔托的影响,他沿着阿尔托的理论轨迹,在探索声音、身体、写作乃至整个“文明”自身崩溃的可能性上发展出解构主义理论。他把阿尔托式残酷剧场中的尖叫带回到身体,来质疑语言、艺术的最初根源和它们的具体化体现,提出“阿尔托承诺的演说存于身体,身体之中是剧场,剧场之中是文本,这种文本不再屈从于过去古老的写作,它是一种不合以往规范的文本或者演说。”在德里达的理论影响下,以身体为中心的行为艺术很容易被认为是在场的形而上学,代表着身体的“在场”可以超越所有的符号、象征、寓意的渴望,直接进入事物的本质,但是,以身体取代文本的艺术实践又有可能会滑入新的本质主义。因此女性主义艺术家玛丽亚∙凯莉(MaryKelly)警告说:行为艺术的“在场”有可能变成另一种本质主义的、非此即彼的二元对立论,她在1981年的论文“回顾现代主义批评”(ReviewingModernistCriticism)中,批评了以身体为中心的行为艺术:“行为作品不再是艺术性地呈现对象的问题,随着艺术家本人被呈现,创造主体让位于一种本质性的自我拥有的效应。”这种批评并不是孤立的,二十世纪80年代英国和美国的女性主义出现了普遍性的反本质主义潮流。受到女性电影理论家劳拉∙莫维(LauraMulvey)的《视觉快感和叙事电影》(VisualPleasureandNarrativeCinema)的影响,反本质主义的女性主义批评关注在现代和当代视觉文化中的凝视角度的性别建构问题,在这种建构中,女性系统性地处于被看的地位,而与之相对应的是男性观众观看的角色。在劳拉∙莫维之后,受到心理分析学和后结构主义理论启发的后女性主义者十分警惕女性身体和性器官的暴露,她们更倾向于以前卫的疏离态度反对庸俗化的视觉快感和图像引诱。

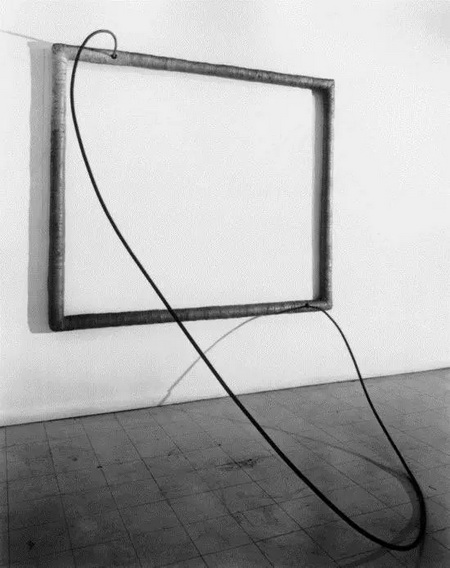

▲ by Eva Hesse

隐形的肉身

60年代中期,与火热的行为艺术同时兴起的是与之相反的冰冷的极少主义。极少主义者强调艺术的客观性和具体的实在感和可触感,把艺术家的个人表达降至最低,反对再现或象征的意义,比如以唐纳德·贾德(DonaldJudd)和罗伯特∙莫里斯(RobertMorris)为代表的极少主义作品呈现为单一的、纯粹的、不可分割的、非幻觉的、非主观化的物体。虽然行为艺术与极少主义在表达形式上看似截然相反,但是它们在内在追求上却有相同之处,比如它们同样探索了人的身体感受和心理体验。极少主义深受现象学影响,特别是莫里斯∙梅洛-庞蒂(MauriceMerleau-Ponty)的感知现象学影响。从感知研究出发,梅洛-庞蒂认识到人的肉身不只是客观存在的事物、科学研究的对象,而且是一种体验的永恒条件,一种感知外在世界的结构。他因此强调身体的固有的知觉性。感知首先意味着体验,也就是说,感知是一种积极主动和建构性的维度。梅洛-庞蒂展示了一种感知肉身和身体的目的性,因此区别于迪卡尔的身体和心灵二元对立论。他特别强调人类有意识的视觉经验和身体体验在获取知识中的作用,将“先验自我”最终还原到了身体的感知上,也就是还原到“先于任何判断的感觉事物自身的意义”上。在《交织-交叉》(Theintertwining-theChiasm)这篇论文中,梅洛-庞蒂假设“肉体”是沟通观众和他所见的客观物象之间关系的观念性基础。他写道:“(世界和我自身的)肉体是一种归还于自身并且确认于自身的结构。我永远也看不见自己的视网膜,但是我可以肯定人们在我的眼球底下可以发现那个神秘的薄膜,最后,我相信了它-我相信我具有了一个人的感知,一个人的身体—因为这个世界的景观是我自己的……显然参照了典型的视觉可见性的维度。”梅洛-庞蒂用“这个世界的景观是我自己的”指出自己的肉身是连接观众和图像的关键所在。这种说法阐明了某种艺术方式有可能通过人的肉身,把观众、景观和物质客体结合在一起。当极少主义者把物质客体呈现在观众眼前时,他们期待观众对于这个物质客体进行美学上的沉思。极少主义作品自身并没有意义,它们的意义依赖于观众在此时此刻的客观体验。当观众沉浸于对物的观察体验之中时,他们的身体和心灵逐渐在主观体验中合二为一。在这个过程中,人性的温度并没有在看似冷漠的极少主义艺术作品中消除。比如唐纳德•贾德的系列性的、重复出现的抽象形式语言有可能令人体验到具有普遍意义的、平等的美学价值和社会理念,而理查德∙塞拉(RichardSerra)大面积的、蜿蜒的钢铁墙面会令人感到自身的脆弱。

▲ 莫里斯∙梅洛-庞蒂(现象学哲学家 1908-1961)

由于强调观众观察的时间和体验的深度,极少主义艺术开始与坚持本质意义、缺少持续性的现代主义美学理论分道扬镳,而女性对极少主义的介入更彻底地改变了现代主义强硬的、单一的男性化特征。女艺术家伊娃·海瑟(EvaHesse)的《挂断》(1966)(HangUp)有着明显的肉体隐喻。这件矩形框架形的作品挂在画廊的墙壁上仿佛是一个画框,中间却令人瞩目地空着,没有任何可见的画作,连接着框架上下两端的钢管一直垂落到地上。钢管和框架都被包裹在布里,如同挂断的电话线、又象是病人的绷带,或是为身体的循环输送液体的管道。而题目“Hang-Up”这个英文词汇,既有挂起作品的意思,也有挂断电话或是心理障碍的意思,令人联想到受伤的身体和沟通情感的阻碍。海瑟在这件作品里融入了自己的经历和感受。她是出生在德国的犹太人,为纳粹对犹太人的屠杀辗转到美国,而她的母亲在纽约因抑郁而自杀。《挂断》明显地表现了艺术家对冷漠的恐惧。由于在作品中增强了身体的存在感和个人的情感意识,伊娃·海瑟的作品为极少主义开辟了另一种方向,给看上去过于冷漠、刚毅的理性主义图像增添情感的力量。

▲ Hang Up by Eva Hesse

▲ 草间弥生YayoiKusama

上个世纪60年代后期,在纽约工作的日本女艺术家草间弥生(YayoiKusama)的作品明确地体现了极少主义的物象与人的身体体验的结合。她善于运用各种圆点,她创造的柔软的、弯曲的、波浪形的生态形式与人的身体相呼应,她经常用大量色彩浓度很强的圆点花纹加上镜子,大量包覆各种物体的表面,如墙壁、地板、画布等,给人视觉上愉悦感,同时,这些抽象的、绵延的、带有波普风格的装饰图案又仿佛是一种不断繁殖的病毒,令人产生幻觉。草间弥生曾说明这样的视觉效果来自于她个人与生俱来的幻觉,她认为这些点组成了一面无限大的捕捉网(Infinitynets),代表了自己生命的感受。在《镜子屋的无限性-永远的爱》(1966)这件作品中,艺术家用极简的形式创造了带有强烈迷幻感的心理效应。镜子和光线使一个小房间仿佛延伸到无限,而观众的身心都会轻盈地漂浮在这个只有纯粹的空气和光的空间里。草间弥生还曾经把自己的作品带到日常生活之中。1969年时,她把8个助手带进了纽约现代艺术馆(MOMA)的池塘里,裸体摆出装饰性雕塑的姿态。

▲ The Dinner Party by Judy Chicago

朱迪·芝加哥(JudyChicago,b.1939)以极少主义的形式创作了著名的女性主义的作品《晚餐》(TheDinnerParty,1979)用象征女性性征的三角性展现,并且以女性的性器官形状呈现出餐盘,强调女性权力。尽管朱迪·芝加哥的《晚餐》从女性主义角度改变了极少主义的单一维度,但是,这件作品对女性性征的过分强调又使其陷入到本质主义、二元对立的逻辑之中。

▲ by Felix-Gonzalez

70年代以来,艺术中对性别、种族和阶级的探讨通常被认为是后现代时期的开始,受到由德里达、福柯(MichelFoucault)等人发展起来解构主义哲学影响,艺术家们认识到政治意识形态控制的文化结构有意无意地压抑和掩盖了社会文化中某些潜在的内容和意义,他们反对本质主义的固定意义,质疑所有的传统真理、宣言和价值标准,所有等级化的统治制度和机构,试图揭露任何现有的政治、社会和文化体制的特权和偏见。这种质疑更进一步加强了艺术家的个性,同时也加深了艺术对人性的剖析。

同性艺术家们用极少主义的形式表达自己独特的身体和精神体验。比如,死于艾滋病的艺术家菲利克斯∙冈萨雷斯(Felix-Gonzalez)创作的极少主义形式的糖果装置。他把上百个银色锡纸包装的糖果堆在美术馆的角落里,这些糖果的重量相当于他自己和死于艾滋病的同性爱人的身体重量的总和。身体在这里是隐形的,它们通过糖果而在场,而这些身体的替代品最终被观众取走。糖果的消失,也意味着身体的消逝。在1990年的另一件极少主义形式的作品中,菲利克斯∙冈萨雷斯用一叠整齐摆放在地上的纸张来表示逝去的爱人的身体。这些纸张是蓝色的,蓝色象征男孩、忧郁、爱情和自由的天空,随着观众把它们一张接一张地带走,艺术家与观众一起完成了一种从有到无,又从无到有的爱的升华和精神的超越。

▲ 越战纪念碑 by MayaLin

华裔美国艺术家林樱(MayaLin)以极少主义的风格创作的越战老兵纪念碑具有重要的历史意义。这个黑色花岗岩建造的纪念碑呈V字型,坐落在华盛顿国家公园里,一端指向林肯纪念堂,另一端指向华盛顿纪念碑。在这个长达75米的纪念碑上,按时间顺序刻着所有越战中美军牺牲者的姓名。抛光的玻璃板仿佛是一面镜子,反射出每个观众的身体,令观众在观看时不由自主地反省到自身的存在和生存的现实。从高处看下去,整个纪念碑仿佛是从大地裂开的伤痕,象征着战争对人类从精神到肉体的伤害。它的平面性、延展性和反射性与传统纪念碑的崇高、宏大、雄伟形成了鲜明对比。尽管没有直接地表现人,林樱的纪念碑却更加凸显了人的在场。它超越了对胜利的颂扬,包涵着对战争和人性更深入的思考。

▲ by Marina Abramovic

支离破碎的身体

从80年代末开始,西方当代艺术的理论和实践再次转向反美学的身体艺术,神经质的、破碎的、受损害的、丑陋的、非理想化的身体充斥在当代艺术中,表现的是人性的本能、身体和生命的脆弱。米歇尔∙福柯(MichelFoucault)曾经用“被规范的身体(disciplinedbody)”理论紧密地联系他的谱系学历史研究方法,他说:“身体是事件被刻下的表面,分离自我的核心,一个永久性瓦解的体积,谱系学,作为一种血统分析,因此而存在于身体和历史的咬合中。它的任务是揭示一个彻底被历史打上烙印的身体和解构身体的历史进程。”福柯以身体为中心建立了新的“谱系学”研究模式,揭露社会建构的本质,他发现传统上认为可以逃脱理性主义历史发展逻辑的身体,实际上一直被各种不同的政体所‘铸造’和‘拆散’。

▲ by Robert Mapplethorpe

与福柯的理论相呼应,当代艺术家们利用身体反抗性别、种族、国家等种种社会准则和制度对人性的压抑和束缚,用身体策略揭示隐藏的权利机制,不过,这一次艺术家们不再用真实的肉体,而是利用身体的图像和隐喻来避免本质主义的思维逻辑。罗伯特∙梅普勒索普(RobertMapplethorpe)拍摄的花朵和人体照片表现了在视觉艺术历史中通常被忽略的男性美、同性恋者对身体自由的渴望。辛迪·舍曼(CindySherman)把自己装扮成各种不同的角色,比如:通俗电影里的人物、历史名画中的女性形象,有意揭露社会和历史对女性形象的规范和重新建构。她还用破碎的娃娃暗示在当代物质主义社会中,女性作为物欲控的投射物所承受的看不见的可怕暴力。

▲ 无题#255 by CindySherman

▲ by KikiSmith

奇奇∙史密斯(KikiSmith)用自己的作品质疑了谁在控制人类的身体这个根本性问题。在1990年的《无题》中,奇奇∙史密斯戏剧性地改变了传统艺术再现身体的方式,她用钢架支撑起一男一女两个真人大小的裸体蜡质人像,白色的液体分别从女人的胸部和男人的腿上流淌下来。艺术家通过展示失控的身体,对身份、法则等总体性概念发起攻击,挑战了我们身体的完美形态,并重新演绎了人性的心理创痛、迷恋和恐惧。罗伯特∙戈贝尔(RobertGober)用蜡像极为逼真地展示了身体的残肢。他的蜡质雕塑附带着真人的毛发、衣裤和鞋袜,有时还如同圣物般插着蜡烛,当它们从博物馆的墙壁上凸现出来时,总是给人以错愕惊诧的感觉,显示了被弗洛伊德在心理学中所定义的“不寻常”(uncanny)的矛盾现象。在弗洛伊德看来,“不寻常”本身就是某种正常,因为即便是微小的错位也能够解释出某种隐藏的不正常。这种不寻常重现了我们久以忘却的恐惧,打破了我们在日常生活现实中早已习以为常的惯例,具有超现实主义艺术的特点。戈贝尔的作品给予观众震惊的心理体验,从不同于以往的角度向观众揭示了这个拜物主义世界错位的现实。

▲ by RobertGober

在柏林墙倒塌,东西方意识形态的冷战结束之后,历史的概念被转换为新的问题和矛盾。全球化时代互联网的普及、卫星电线的流行、基因科技的突破令人感觉现代科技可以做任何事,甚至有可能给予人类不朽之身。那么,在一个人类和人工智能共存的“后人类”时代,人类是否可以利用信息所给予的各种可能性,达到无比完美的生活状态呢?1994年,日本艺术家森万里子(MarikoMori)在《和我一起玩儿》(PlayWithMe,1994)、《情侣旅馆》(LoveHotel)、《红灯》(RedLight)和《地下铁》(subway)等一系列照片作品中,以东京高科技中心为背景,把自己装扮成了一个具有人工智能的“后人类”女郎。她像是刚刚从漫画或是电脑游戏中逃逸到真实世界。她的身体形象既象征着男性在电脑游戏世界中寻求的性幻想,也象征着人们对数码时代高科技的期待。然而,她的虚幻性存在本身质疑了这种幻想和期待的可靠性和真实性。

▲ by 森万里子(MarikoMori)

▲ by Takashi Murakami

另一位日本艺术家村上隆(TakashiMurakami)的聚酯玻璃钢纤维塑像《体液》系列同样展现了从日本电脑世界中走出来的“后人类”的完美形象。这些俊男靓女有着日本动漫画人物典型的可爱面孔和性感身体。在自娱自乐的运动中,他们裸露的身体源源不断地喷发出体液,标志着幸福的高潮。用这种通俗而又色情的卡通形象,村上隆讽刺了充满色情意味的消费文化,和“后人类”群体对于消费文化难以自拔的迷恋。马修∙巴尼(MatthewBarney)在“悬丝”(Cremastster,1994-2002)系列里同样扮演着他想象的“后人类”形象,其中分不清单性、双性、后性、半动物、半人身、半机械、半神话的各式各样的“超身体”图像,展示了人类穿越时空、打破各种法则束缚的可能性。

▲ Cremastster by Matthew Barney

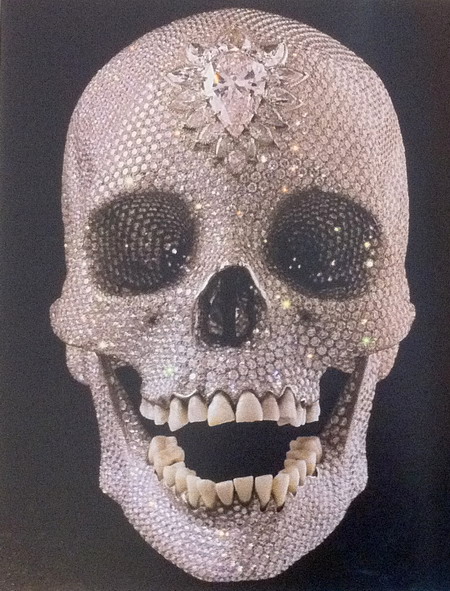

然而,融入了最新生物技术的高科技真的能改变社会关系和人性吗?英国的前卫艺术家群体YBA(年轻的英国艺术家简称)们提出了更尖锐的问题。他们的作品中经常出现身体残骸、废物和器官机能的问题,比如达米安∙赫斯特(DamienHirst)巨型的人体解剖像、查普曼(Chapman)兄弟性器官错位的裸体儿童塑像和以戈雅作品为原型塑造的残肢断臂、克里斯∙奥弗利(ChrisOfili)用大象的粪便装饰的裸露的黑人圣母像、特瑞西∙艾敏(TraceyEmin)弄脏的床上的避孕套和带血的月经棉塞等,他们的作品不仅揭示了商业、文化、宗教、道德等体制对身体的束缚,而且探讨了这个看似无所不能的科技社会中死亡和永生的问题。

▲ by Damien Hirst

▲ by Chapman

▲ Alison Lapper Pregnant by Mark Quinn

90年代,马克·奎恩创作了一系列如同古希腊罗马的石雕,它们看上去象是博物馆里保存的受损的古典文物,其实是现实生活中的普通人。马克·奎恩(MarkQuinn)用自己冰冻的鲜血创作了自雕像,又用他儿子胎盘和脐带的血塑造了儿子的头像,不同于传统的石雕和油画,他的作品中含有DNA的成分,保留了生命存在的真实痕记。另外,他还创作了坐落于伦敦特拉法尔加广场的《艾莉森·拉珀尔怀孕像》(AlisonLapperPregnant)。艾莉森·拉珀尔是一位高度残疾的英国女艺术家。马克·奎恩以古典的英雄纪念碑的模式塑造了她怀孕的形象,用这种方式挑战了所谓“英雄”与“完美”的概念,而英雄和完美这种高不可攀的标准本身就有可能是对身体残疾、乃至其他“不够完美”、“不够崇高”的社会边缘群体的暴力对待。罗恩·穆克(RonMueck)用硅胶塑造了许多超级写实的拟人雕像,其中有青春期手足无措的男孩、有孤独的天使、有丑陋的智障人、有酣睡的女人、有展示自己身体的孕妇,《死去的父亲》甚至冷静地展示了死亡本身。罗恩·穆克的作品看上去无比逼真,仿佛是现实生活的镜像,艺术家只是用缩小或是放大的尺寸才表现出艺术的虚幻。

▲ by Ron Mueck

▲ For The Love Of God by Damien Hirst

最直接地展示死亡的作品还有达米安∙赫斯特的骷髅头。这件被称为《为了上帝的爱》(fortheloveofgod)(2007)的作品以涂有白金的真人头骨制成,镶有8602颗精致的钻石,其中包括头顶上那一颗昂贵的心形钻石,其自身价值就已超过2000万美金,在白色立方画廊展出首次展出时标价5千万英镑,创下了还在世的当代艺术家中艺术作品的最高价格。继鲨鱼之后,赫斯特的这件作品持续性地探讨了他所一向关注的人类生存的基本命题:生命、金钱的诱惑与死亡。由白金和钻石装点的头骨仿佛是一件圣物,它光彩照人、永不腐烂,恐怖可怕而又充满诱惑力。英国的前卫艺术家们对脆弱的、变异的、鲜血淋漓的身体甚至死亡本身的展示,不仅揭示了种族、性别、阶级等存在于现代商业体制之中的问题,而且提示我们:人的血肉之躯有别于机器,无论技术如何发达,物质如何富有,生命和人性一样真实地存在着,永远不可能被替换。

▲ 德勒兹 Gilles Deleuze

无论是真实的存在还是虚拟的图像,身体艺术强调的是人类最基本、最真实的感觉,是西方艺术理性主义哲学中“身体”与“精神”、感性与理性的二元对立论的不断加深的反抗。艺术家们用真实的肉身反对来自宗教、商业、社会、政治等各种体制对人的自由和个性的束缚。哲学家德勒兹(GillesDeleuze)和加塔里(FélixGuattari)早在1972年的著作《反俄狄浦斯,资本主义和精神分裂症》(Anti-Oedipus,CapitalismandSchizophrenia)就曾提出了以身体对抗体制的方式。他们反对弗洛伊德的建立在父权社会体系上的俄狄浦斯情结,在阿尔托的理论基础上发展出精神分裂分析法,提出以根茎状的繁殖和再生模式取代树状模式的社会形态,试图打破任何形式的集权体系,提倡更加自由的、符合人性的生存模式。此后,德勒兹进一步提出了阿尔托式的“没有器官的身体(bodywithoutorgan)”理论。1989年,他以培根(FrancisBacon)的犹如一团生肉般的画面为例阐释了反抗一切体制束缚的身体理论。可见,90年代以来,当代艺术实践和理论再次转向了身体并不是偶然的现象,这种转向意味着来自于肉身的真实感觉终于打破了后现代主义时期屏蔽现实的仿真图像,让人们再次触摸到了一个真实的、人性化的世界。

本文刊登于《美术研究》2012年第一期

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的价值判断。