▲纳粹和前苏联的宣传海报

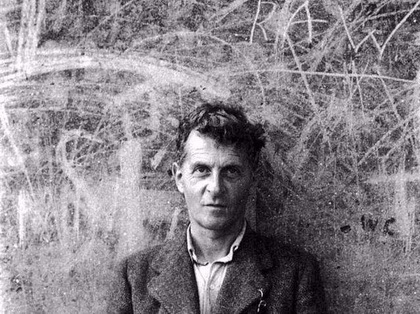

▲ 法国“新小说派”理论家、作家罗伯-格里耶

3.本义的系列形式(沃霍尔)。这里消除的不仅是横组合维度,而且也是纵聚合维度,因为不再有形式的曲折,甚至不再有内在的反射,只有相同物体的邻接——曲折与反射为零。例如色情照片上的一对孪生姐妹:她们身体的肉欲现实被这种相似性摧毁了。当一个人的美丽立即被另一个人的美丽所重叠的时候,怎样倾注热情呢?目光只可能从一人身上转到另一人身上,全部视觉都被封闭在这种往复运动中。这是谋杀原型的精巧方法,但这也是特殊的诱惑,在这里,客体的任何企图都被这种自身的无限散射拦截了(这是与柏拉图那个分为两半的象征重新结合的神话相反的剧本——这里的象征像原生动物一样分裂)。这种诱惑也许是死亡的诱惑,即对我们这些有性生物而言,死亡也许并不是虚无,而仅仅是有性化之前的生殖方式。其实,无限链条上的模式生成与原生动物的繁殖相似,与有性繁殖相反,对我们而言,有性繁殖与生命混淆在一起了。

4.但这种纯粹的机械性大概仅仅是一种悖论性极限:真正的生成方式,即包容其他一切生成方式的方式,即某种意义上的代码稳定形式,是二元性,是数码性,不是纯粹的重复,而是两项之间极小的差距,极小的变化,也就是可以支持意义虚构的“最小共同范式”。这种仿真作为内在于绘画作品和消费品的区分性组合,在现代艺术中变得越来越狭隘,成为仅仅分隔超真实和超绘画的极小差异。它企图继续衰竭下去,直到为了给真实让路而牺牲自己,但我们知道,绘画的各种魅力在这种极小差异中得到了多么了不起的复活:整个绘画都躲藏在这种分隔画面和墙面的边界线中。它也躲藏在签名中:这是绘画和全部再现形而上学的形而上学符号,在这个边界上,绘画把自己当做原型(“纯粹的目光”),在代码的强制重复中旋转。

这样一来,有罪感、绝望、暴力和死亡的符号所体现的全部快乐便可以取代有罪感、焦虑和死亡本身。这正是仿真的欣快症,它力图消除因与果、始与终,它用重叠来代替这一切。任何封闭系统都以这种方式既防御参照,又防御参照的焦虑——还防御一切元语言,系统通过玩弄自己的元语言,即通过在自身的批评中自我重叠来预先对付一切元语言。在仿真中,元语言幻觉重叠并且补足参照幻觉(符号的悲怆幻觉和真实的悲怆幻觉)。

“这是马戏”,“这是演戏”,“这是电影”,这是古老的格言,古老的自然主义揭发。现在不再与此有关,这次的问题是把真实送入卫星轨道,把不可判定的现实送入轨道。另外,这种卫星入轨也在人们用登月舱确实送入轨道的二室一厨一卫中得到了物质化体现。地球生境的日常性本身被提升到宇宙价值的高度,绝对背景的高度——在太空实体化——这是形而上学的终结,这是超级现实时代的开始①。但是,这个平庸的二居室所体现的空间超验性以及它在超级现实主义中的冷酷机械形态②,都仅仅在述说一件事情:这个登月舱,如同它显示的,属于再现的超级空间,在这个超级空间里,每人都已经从技术角度掌握了自身生命的即时再生产,图波列夫飞机上的那些飞行员在掉进布尔热湖时,大概在他们的摄像机上看到了自己的现场死亡。

从前有一类特殊的物品,它们有寓意性,还有一点妖魔性:镜子、图像、艺术品(是概念吗?)——这是一些仿象,但透明,一目了然(人们不会混淆制造与仿造),它们有自己的风格和自己的本事。此时的快乐主要就在于从人造和仿造的东西中发现“自然”。今天,真实和想像混淆在相同的操作全体性中,到处都有美学的魅力:这是特技、剪辑、剧本、现实在模式光线下过度暴露的阈下知觉(某种第六感)——不再是一个生产空间,而是条阅读带,编码解码带,符号磁带——这种美学现实不再是艺术的预谋和距离带来的,而是艺术向第二级、向二次方上升造成的,是代码的预现性和内在性造成的。一种无意的戏拟,一种策略性仿真,一种不可判定的游戏笼罩着一切事物,与此相联系的是一种美学的快乐,即阅读和游戏规则的快乐本身。镜头推扫过符号、传媒、时装、模特,扫过仿象盲目而明亮的环境。

②还有金属房车,还有超级现实主义者欢的超级市场,还有沃霍尔喜欢的坎贝尔汤,还有蒙娜丽莎,她也被送入卫星轨道,围绕地球旋转,仿佛是地球艺术的绝对模型,不再是艺术品,而是地球的仿象,在这个仿象中,许多人都在未来宇宙的注视下见证自己(其实是见证自己的死亡)。

让·鲍德里亚(Jean Baudrillard,1929—2007),法国哲学家、社会学家、后现代理论家。鲍德里亚先后任教于巴黎十大和巴黎九大,撰写了一系列分析当代社会文化现象、批判当代资本主义的著作,产生了广泛的世界性影响。《象征交换与死亡》(1976)是其最主要代表作之一,也是影响最大的著作,被公认为后现代理论与文化研究的最重要、最经典阐述之一。

【声明】以上内容只代表原作者个人观点,不代表artda.cn艺术档案网的立场和价值判断。