摘要:福柯将权力归结至身体,赋予身体于意识形态控制层面上的政治和哲学意涵。本文基于思想史的视野,借鉴马克斯·韦伯关于利益驱动的因果说明和结构制约的意义理解双向互动诠释的思考逻辑,分别通过绘画(或图像)中的身体作为公共空间和图像背后的身体观念与现实政治之间的关联作为公共空间两个路径,建构了“抒情的政治理想主义—批判的政治现实主义—妥协的政治回避主义”这一中国现当代绘画中身体控制脉路及其可能的公共政治意涵,并提出了“价值理性—沟通理性—工具理性”与“个体欲望—公共欲望—集体欲望”作为重建其公共身份的理想模式。

以中国现当代绘画为例,1978-2000[i]

[关键词] 身体;规训;公共政治;现代性;政治现实主义

英国社会学家吉登斯认为,“权力”即指“改造能力”,这种能力是指能够对一系列既定的事件进行干预以至于通过某种方式来改变他们。[ii]福柯在《规训与惩罚》中将权力归结至身体,赋予身体基于意识形态控制层面上的政治和哲学意涵。在他看来,古典时代(他指17-18世纪)的人就已经发现人体是权力的对象和目标。他说:“这种人体是被操纵、被塑造、被规训的。它服从,配合,变得灵巧,强壮。”他引用了拉美特利(中译:拉·梅特里)的《人是机器》中的观点,认为任何人体作为自动机器不仅是一种有机体的比喻,他们亦是政治玩偶,是权力所能摆布的微缩模型。[iii]按照福柯的逻辑,身体控制在此具有双重所指,它既是对艺术表现对象的控制,亦是对艺术家自身的控制。这也是建构一完整的艺术作品及其身份认同常常以来的两个基本向度。尽管这一身份在此并非仅仅指具体化了的肉身,而是指身体的观念以及身体背后可能的观念、规定或制度。这其中既有对艺术家的身体观念,也涵括着公众的身体态度。因此,控制在此分化为三个层面:一是现实政治[iv]对艺术本体及主体的控制,二是艺术本体及主体对公众的控制,三是现实政治对公众的控制。

第一个层面体现了现实政治对艺术主体的身体控制,这一控制一方面体现在艺术主体的身体自限,另一方面则体现在艺术主体对现实政治的反控制,包括在艺术主体的反身体、去身体及超身体等。第二个层面主要体现在艺术主体通过自我的身体表达实现对公众身体观念的控制。同时,其还通过对公众身体的艺术表现实现对其身体的控制。事实上,这其中亦含括着公众身体本身对艺术及艺术主体形成的反控制。第三个层面体现在现实政治对公众的控制,这种控制往往借由艺术主体才得以实现,且往往局限在相对可解的历史题材中。表面上看,艺术主体是站在一个中立的立场,但本质上还是站在一被控制者或作为一个弱者的公众立场进行表达。更多的时候,这种表达也源自艺术主体曾经或当下作为被控制的公众一员的公共言说。因此,这一控制的表达结果是政治对表达本身的反应,而非对表达中被控制者的反应。显然,三个层面的控制都无疑是通过作为公共空间的绘画及其身体形态和观念中得以传达的。某种意义上,它建构了中国现当代艺术与公共政治之间的立体关联。

长期以来,艺术思潮的研究方式要么将图像的形式与其背后思想事件割裂开来,要么从各自既定的研究结果出发,硬性地寻找嫁接或套词。特别是对于80年代以来的美术思潮一直习惯于以存在主义、人道主义、新启蒙等来诠释和界定,浮浅地以为,80年代艺术家普遍阅读萨特、海德格尔就是存在主义,90年代阅读德里达、福柯就是解构主义、后现代主义,这种简单的生搬硬套恰恰回避了艺术家在创作中更为本质的社会经验及其在政治制度思想层面上的内在反思与批判,更是忽视了其艺术实践与社会政治制度之间的复杂关联。本文试图打破这一模式,有意避开以上三个控制层面的分析,尝试基于政治(非哲学)思想史的视野,从图像中身体的形式语言出发,去探得其背后为我们常常所忽视的或还未被发现的政治观念、公共意涵和思想脉络。当然,若其与既有的思想史线索不谋而合,也在情理之中。但本文将竭力回避既有的历史路径,而寻其另外的面向。因此上述三个层面将不同程度、各自有所侧重地体现或潜在于以下的清理与分析中。不过,作者并非通过这一清理简单地抽象出一个单向度的历史脉路或线索,而是尽可能多维地去揭示和呈现历史和思想史的复杂性,即便其中不乏自相矛盾之处,但笔者只诉诸于罗素所谓的“部分正确”。[v]

若论具体的思考逻辑和方法,在此笔者更加认同的是马克斯·韦伯在研究经济社会学时所用的利益驱动的因果说明与结构制约的意义理解双向诠释的方法和逻辑。[vi]其中的利益包括物质利益和精神利益,不同时期其侧重也不相同。有时候,观念的变迁主要受物质利益的驱动,有时候则主要受精神利益的驱动。之所以在此挪用过来,是因为这恰恰对应了上世纪80年代初以来美术图像中的身体形态与观念因利益驱动而发生的变化,当然这也导致了这种变化同时带来的体制结构的制约。这显然已不仅仅是图像本身,亦即图像中身体形象及其意义所能廓清的,它已关涉到图像背后政治、社会脉络中的身体观念及其所蕴藉着的思想史问题。如果说,艺术形式中身体观念的变迁是利益驱动的必然结果的话,那么这种观念引发的政治关照无疑是结构性制约的体现所在。

一 身体形态、观念与公共政治:利益驱动的因果说明

上世纪80年代初以来,中国人身体观念的变化成为绘画风格走向的决定性因素之一。换言之,中国人身体观念的变化也清晰地呈现在这二十年来绘画风格的不断转换中。如果说,身体的观念就是政治现实的一种表征的话,那么,绘画作为一个表达空间,反而具有了政治诉求和政治批判的公共功能。毋宁说,绘画中的身体形态与观念就是一种承载着公共政治功能的公共空间或公共领域。

然而,现实决定了不同历史时期政治表达的形式与特征也是迥然有异的,改革开放初期与80年代中后期,90年代早期与中后期皆判然有别。这些变化如果发生在我们自己的身上,或许并不自知或乏敏感,何况即便有所洞识,也只是体现一种表象,更具本质、更为深刻的变化往往为我们所忽视,而常常只是为那些极少数人所感知或表达。而绘画及其中的身体形态无疑是其中发生变化的表现之一。当我们沿着绘画中的身体形态与观念变迁这个脉络寻绎这段历史时,发现它不仅是一身体观念变迁的线索,更是一民众公共政治诉求的进路。

一)80年代绘画中的身体形态、观念与公共政治

毛泽东时代美术中“红、光、亮”和“高、大、全”的身体特征成为这一时代政治现实的真实表征。而这种不具有主体批判和诉求功能的身体形式和观念也使得其失去了公共性。因此,之所以说毛泽东时代是一个公共政治缺席的时代,实际上,绘画中的身体形态与观念就是一恰切体现。当然,即便存在批判性,那也极为隐深而难以洞察。比如近来,有研究者就已发现了毛泽东时代美术中女性形象唯美的一面,这其实已经具有对以往已成共识的政治全能主义予以重新认识或反拨的可能。若按照按照这个逻辑,是不是意味着毛泽东时代的政治实是一种反全能主义的政治全能主义呢?或反批判的批判政治现实主义呢?不管这是政治现实主义,还是伪政治现实主义,但我们不可决然放弃其意义潜在的可能性。而且,当我们换一个角度看时,后毛泽东时期的政治理想主义、政治现实主义中的反思与批判意识不就是毛泽东时期反全能主义和隐性批判的延续或继承吗?

当然,本文考察的中心不是这一延续是否存在及其背后可能的意义,只是意在从中身体观念的变迁这一线索探得历史延续的某种可能性,从而为本文讨论的中心——80年代以来身体的公共政治意涵建构一历史合法性和价值正当性。

1.抒情的政治理想主义

毋庸置疑,伤痕美术和乡土写实主义既延续了毛泽东时代美术的写实特征,又蕴藉着一种反毛泽东时代的反思意识。在这种复杂的背景下,这一反思背后的批判意识还处于若隐若现、或暗或明之中。因而与其说,这是在观照现实,不如说这是在言说历史,与其说这是个体倾诉,不如说这是集体批判。

程丛林作品《1968年×月×日 雪》突出了武斗中受伤的女青年,同样是武斗中受伤的男女青年是高小华的《为什么》的表达题旨,两幅作品都以直接的身体形式传达了对历史的反思与批判。在这里,这一历史具有双重所指,它既是对历史发生的一种反省,亦是对绘画或艺术表达可能蒙蔽历史的一种潜在批判。但正是这双重的历史性反思与批判,使得伤痕美术更具历史和现实的张力。这不仅体现在对历史的绝对否定和对现实的充满期待之间,亦体现在作为亲身经历者在回忆一段自身过往时的复杂情绪。不管是作为历史的受害者,还是作为历史的庆幸者,这一复杂心绪自觉地跃然于画面。虽然其弱化或消解了其中应然的历史批判性,但画面中忧郁、感伤的身体表达使得我们毋宁将它界定为一种政治理想主义的抒情与期待,而不是已普遍形成共识的政治启蒙主义的自我否定和自我殖民。[vii]

如果说程丛林、高小华画面中的斗争和血腥场景本质上还具有政治批判主义质素的话,那么何多苓的《青春》、王亥的《春》中的唯美形象则全然是一种忧郁的、抒情的,似乎怀有些许怀恋和憧憬的复杂心绪的真实传达。从这个意义上说,伤痕美术的真正意义不仅在于反思与批判,更重要的是对另一种生活的希望和憧憬。《青春》中的女青年,目眺远方,表情忧郁,这是对自己过去的回望,还是对未来的期待呢?何多苓并没有给我们答案。不过我们可以从画面中身体形象本身,试图去寻找某种可能。单从画面中女青年的服饰,我们也很难判定她是身处毛泽东时期,还是后毛泽东时期。如果将其置于毛泽东时期,那么作为下乡的知识青年,她表情中的忧郁自然是对当下处境的忧虑和对某种新的生活的期待;而若将其置于后毛泽东时期,那这种忧郁就不是对新的生活的憧憬,而是对过往生活的反思和怀恋。显然,既想回到过去,又不想回到过去,这种复杂的情绪本身就是对新生活的一种不确定感的真实传达。

二十余年来,关于罗中立的《父亲》的诸多诠释,如“人”、“人道主义”、“启蒙主义”皆无不忽视了它背后的政治理想主义色彩。实际上,如何通过身体表达政治,重要的并不在于表达什么身体,或表达谁的身体,而在于这一身体如何表达,或表达的形式如何。罗中立选择了平民的身体作为在毛泽东时代只属于领袖肖像的形式,采用超写实主义的手法以巨幅的形式呈现在世人面前。以往的认识中,多将画面中农民的纯朴、苍老,看似多难的形象置于一个对中国传统农民苦大仇深的反思层面上。事实上,这里面含有一个形式上的历史性反思和政治性批判,即这一在毛时代只属于领袖的表现形式,何以在今亦同样可以用来表现一普通民众呢?这不仅仅是一种形式上的延续,更重要的是其暗含着一种关于政治平等诉求的表达意涵。画面中的身体作为公共空间,恰切地体现了民众的政治诉求。而其中身体本身的特征,比如平和的眼神似乎能够包容一切可能,左耳上方夹着的圆珠笔更是某种新的期待和希望的深刻隐喻。

陈丹青的《西藏组画》无疑是对毛泽东时代伪现实主义绘画的有力批判和反拨。陈丹青通过自然、流利的笔触,真实而又不乏诗意地还原了藏族同胞的日常生活场景,不管是哺乳小孩,还是裸露着上身洗头,这些在传统认识中属于身体禁忌的生活行为,却真实地展呈现在他的画面中。应该说,陈丹青绘画中的身体观念在此具有双重的批判意义,他不仅批判反自然主义,也批判伪现实主义,他所针对的既是历史,也是现实。他一再追问的是:这种身体的自然呈现在毛时代如何可能,在现实政治文化场域又如何可能呢?事实上,批判背后他真正意在传达的是对一种新的生活的可能的期冀。因此,简单地认为陈丹青是现实主义或自然主义都是一种误读,他本质上是一个政治理想主义者。

2.批判的政治现实主义

既有的对85新潮以来中国现代艺术的认识和判断都归咎于政治理想主义或政治虚无主义,原因在于这一时期由于对西方文化、文明的过度崇信,而失去了自身本土的内核和历史的延续性。对此,我们并不否认。但是,笔者以为,正是因为我们觉得它太理想了、太现代主义了,恰恰使我们忽视了被遮蔽的它真实的一面,即它一点都不西方、不理想,也不现代、不虚无的一面。正如甘阳所说的,普遍认为中国的现代性源自西方的影响,事实上,恰恰相反,中国的现代性源自本土历史脉络中的古今问题。也就是说,中国的现代性从来不是中西之争的问题,而是古今之争的问题。[viii]

我们承认,艺术家在思考和创作中借用了很多西方现代主义如超现实主义、立体主义、野兽主义等表现形式,我们也不否认,在他们的表现中无不涵括着他们所一度热衷的西方思想学术的背景。问题就在于,这些西方的思想和表现形式在他们的表达中到底充当着什么角色?是本体?是主体?还只是一种参照呢?若果我们将它界定为一种理想主义或虚无主义的表现的话,显然是将它作为一种现实本体而言的,事实上,这正好回避了艺术家所表达的对象,亦即以它为参照下的中国本土历史和现实问题。

从“无名画会”的早期活动中,我们便不难发现,尽管在毛泽东时代,特别是文革时期现代主义受到了打压和封杀,但是艺术家们还是在暗地进行创作实践和小范围活动。[ix]这便意味着,70年代末、80年代初的“星星美展”,以及后来的85新潮,虽然无法回避改革开放以来西方思想引进的影响,但不可否认的是它同样也是毛泽东时代现代主义潜流的延续。如果从这个角度出发,85新潮不是简单地试图用西方现代思想抽空本土文化内核的实验,而是现代主义于毛时代的存在张力之下所涵有的批判性在当下现实的延续、揭示、呈现和放大。

丁方的《悲剧的力量》系列以表现西方基督文明委为主旨,为教堂、十字架等主题性符号所充斥的画面体现了一种大人类精神。丁方是从这一视角通过探寻本土文明中的悲剧精神,而试图以强势的西方文明拯救不断趋于衰弱的中国文明。因此,丁方作品中的身体形象都具有某种根植于形而上关怀的象征性。正是这样一个并不切近现实丝毫的身体表达,传达着的则是对现实的真实考量。与其说,丁方是在崇尚西方文化,崇尚大人类精神的基督教文明,不如说他是以此批判本土文明虚弱与断裂的现实。他所诘问的是:为什么在西方文明的冲击下,现实中国本土的文明如此不堪一击?事实是,宗教文明的介入或文明之间的冲突,从来都无法回避政治因素。宗教的冲突、信仰的冲突背后潜在的就是政治冲突。这意味着丁方真正所揭示的不是宗教差异、文明差异,而是政治差异。因此,丁方不是抒情的理想主义者,更不是消极的虚无主义者,而是彻头彻尾的批判的政治现实主义者。[x]

王广义创作于1987年的《黑色理性——神圣比例》是他90年代初以来政治波普作品——《大批判》系列的前身。画面中的身体形态去掉了属于人的大部分特征,只留下一具似乎被包裹的上半身肖像,又似乎是本身无器官的“变种人”。有意思的是,他选用的是神圣的、庄严的、权威的领袖肖像画的身体造型形式。但又通过去特征、去身份的方式,消解了可能的神圣、庄严与权威。问题在于,去特征、去身份后的身体还是不是身体呢?身体的存在能否摆脱身份而存在呢?事实是,身份可以不依赖于身体,但身体的存在必须赖于身份。从这个意义上说,王广义的“凶狠”在于其不仅去身份化,更是去身体化,亦即消解一切可能具有类似象征的存在。不仅如此,他还采用一种“方格理性”揭示了这种神圣、权威与庄严既是由民众赋予的,但也可能被民众所规制,抑或说,民众既可赋予权力,也可规制、瓦解权力。这显然不是理想的,更非虚无的。笔者以为,这是他怀一民主的、又不乏革命的激情,对中国政治现实和历史的强烈批判。

如退一步说,85新潮以来的现代主义真具有理想主义的话,那么也是一种伪理想的理想主义,本质上它并不属于理想,它是现实的。艺术家从来不希望将自己陷入无生命感的冰冷极地。张培力的《仲夏的泳者》中,表情被消解,身体被规制。张培力以此反思的不仅是毛泽东时代被规训的的身体和思想处境,他更是意在批判后毛泽东时期非但没有形成对西方文明的新的挤压的反拨,反而依然延续、并认同的是毛泽东时代的身体规训机制的现实。因此,张培力所追诉的不是我们怎样才有生命感?而是为什么我们没有生命感?

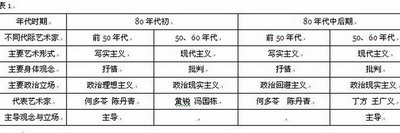

从上述分析中不难发现,上世纪80年代初以来的伤痕美术、乡土写实主义,事实上在反思中充满了更多的感怀和理想,因此,与其说它是批判的、启蒙的,毋宁说它是抒情的、诗意的。80年代中期以来,西方现代主义的盛行表象看上去是基于对西方文化的一种接受,但本质上是对本土现实的一种批判。不过,西方现代主义思想在80年代中国社会的价值正当化的表象事实,[xi]有时也使其不可避免地染上理想主义色彩和虚无主义情绪。直至80年代末,中国现代艺术大展的落幕为中国现代艺术画上了一个句号,也宣告了一个时代的结束。(如表1所示)

二)90年代绘画中的身体形态、观念与公共政治

90年代以来的绘画发生了根本性的变化。从身体形态及观念看,一方面体现在身体在绘画中的禁忌从此被彻底解除。若果说80年代绘画中色情、性、暴力还受到民众道德和现实政治的关涉的话,90年代以来其历史性地获得了合法性和正当性;另一方面体现在身体在绘画中不变的一面,即为什么随着社会经济、文化的结构转型,还有诸多绘画中的身体形态与观念依然没有变化或缺少变化呢?相对而言,这才是根本的变化。比如80年代早期的乡土写实主义、伤痕美术的代表画家,诸多还依然保留着对身体诗意化、抒情化的政治理想主义的表现方式,尽管在具体语言形式中,可能略有变化,但是这种内在的延续说明了什么呢?反过来说,到底是变化了,还是没有变化呢?

应该说,90年代以来,绘画中身体形态与观念变化的最重要的因素就是艺术的市场化。此时的艺术家及艺术创作几乎无不受市场的影响。这使得尽管90年代早期还具有多元化趋势的可能,但直至中后期本土艺术市场完全成熟时,多元的表象背后却殊途同归,尚且不管价值立场若何,但作品面目自觉趋于类同,都一致妥协于市场,选择了去精神、去批判的政治回避主义。

1.再批判化的政治现实主义

1989年,“中国现代艺术大展”的落幕标志着中国现代艺术时代的终结,同时也意味着一个新的时代——中国当代艺术时代的来临。而政治波普无疑是从中国现代艺术到当代艺术的转捩点。[xii]它一方面秉承了80年代政治现实主义的批判性,即其政治的一面;另一方面又不可回避市场经济的背景和商业化趋势,即其波普或流行的一面。无独有偶,几乎同时兴起的近距离写实主义、玩世现实主义也是将这看似不可调和的两面性无限地予以放大,亦即在将批判的政治现实主义体现到极致的同时,自觉于市场的认同。而这也导致了90年代中后期以来,其政治批判性反而为市场和消费所利用,成为拍卖、经营中的潜在价值。

王广义《大批判》系列中的毛泽东形象一改80年代时的隐晦、模糊而变得确定,身处西方流行符号包围中的毛泽东更是被调侃得本然的严肃、威严荡然无存。与其说他是解构了毛泽东身体,毋宁说他就是解构了其身体背后的现实政治的庄严性和神圣性。反言之,他正是以流行文化中的各种西方符号作为平民化、世俗化的政治表征,进而演化为批判现实和历史的武器。尽管看上去,这似乎具有中西文化对立的倾向,但实质上并不存在。因此简单地将其归结为后殖民、西方中心主义、中西二元对立等无疑是一种误读和错解。可是,中国政治波普的复杂性就在于它既有波普的一面,亦有政治的一面。单从波普而言,它指的是流行的、时尚的艺术。而在波普艺术鼻祖安迪·沃霍尔看来,波普艺术不表达什么,他甚至说波普艺术不知道是什么。不过,他承认可口可乐对他意味着就是波普,但他又反对波普艺术去讽刺美国生活、社会和政治。[xiii]从这个意义上说,波普艺术的原意是平民的、普通的、流行的、时尚的,甚至是庸俗的。这自然与政治的神圣、壮严、不可侵犯的本然性形成了对立,甚至是冲突。这也意味着中国政治波普艺术自身被陷入了一个内在的悖论中,即所谓的政治波普事实上是一个反波普的波普艺术。但毫无疑问,政治波普的意义和价值正是因为其这一反波普性,从而使其具有了现实政治的批判性,而没有沦为去批判价值的庸俗艺术。

刘小东绘画中的身体形态因充满荒诞、无聊的真实而极具现实感。刘小东从不避讳他借助相片画画。当然,现实的复制并不一定就是批判的现实主义,问题的关键在于复制什么,如何复制。刘小东的《儿子》表现了一个普通工人家庭的日常生活场景,生动地讲述了这个家庭的现实遭遇。这是一个四口之家,父母都有很好的职业,应该是一个美满的家庭,但父亲长期酗酒,以致酒精中毒而进了精神病院。画面上是这样一个片断:父亲从医院回来探家,并和全家人合影,大儿子一片颓废的神情,显然也处在酗酒的状态中;小儿子正青春年少,显得很单纯,大儿子旁边靠着的是悲伤的母亲。母亲的悲伤可能是出于家庭的现状所带来的痛苦,也可能是怕小儿子最终重蹈父兄的复辙。[xiv]画面看上去,似乎是一家四口晚饭后聚在客厅看着电视,各个都表情凝重,像是心事重重,又像是为剧情所吸引。刘小东一度采取他大笔触,轻松而不失厚重地表现了各个人物的形态、神情。尚且不知如此家庭气氛背后隐含着什么,单从身体本身而不无传达着一种对现实的焦虑和无奈。这份焦虑或许源自父亲的病情,或许源自大儿子的颓废,也或许源自对小儿子的单纯。正是这样一个再平常不过的日常片断,却传达了当下社会现实种种可能的信息,也体现了刘小东对于90年代以来社会结构分化以及改革带来的社会现实问题的敏感与关怀。正如易英所说的:“作为一个酗酒者的故事可能并没有什么吸引人的地方,但关键是它表现了一种个人与惯便制度之间的冲突。在封建传统影响的中国社会,个人在整体中不受尊重,当某个人逾越了社会所制定的规范时,那他便被逐出这个整体。因此,从这个画面上表现出来的那位酒精中毒的老人具有一种精神的象征性,他的痛苦不仅在于肉体的折磨,还在于人的不可避免的弱点而被逐出了正常生活的群落。”[xv]但需追问的是,恰恰在这样一个处境中,作为一个家庭并没有表现的消极低落,甚或发生纷争,反而表现出一种朴实的温暖、平和、从容和淡定。从这个意义上,刘小东试图揭示的是作为一个普通的工人家庭遭遇困境时,该如何面对现实呢?反过来说,这更是对现实周遭声色犬马纸醉金迷的一种强烈批判。

相对而言,更具现实批判主义象征性的当属以方力钧为代表的玩世现实主义。通过造型夸张、任意、自由的“嘴脸”将一个小市民嬉皮笑脸的表情跃然于画面,并掺以复制的手段更是形成了一种强烈的视觉张力。方力钧在身体表现中选择了蓝色、粉色为主色调,这种纯化一方面使得身体更具肉身化、动物性和本质化,另一方面也具有去现实感或真实感的可能。毋宁说,方力钧在画面上赋予了更多表现主义的色彩。因此,这种去真实不仅是对毛泽东时代身体规训机制的调侃性反思,更是对全球化带来的可能的物质类相化、精神同质化趋势的讽刺性批判。

2.自觉妥协的政治回避主义

90年代中期以来,随着经济体制转型和政治环境逐渐趋于宽松的背景下,特别是全民经商的潮流,使得现实政治与个体之间的历史性冲突也渐趋弱化。当批判对象或批判的问题逐渐消却的时候,艺术家的目光和视角自然从批判的现实主义转向妥协的现实主义,而这种妥协则是建立在对回避现实政治的基础之上,抑或说就是一种政治回避主义的体现。

当然,单纯地将其归结为随着政治环境的宽松导致批判的弱化,未免过于牵强。事实上,最根本的原因还是市场的兴起带来的整个社会环境的变化。90年代初以来,方力钧、王广义、张晓刚等艺术家的作品在国际艺术市场上已经开始受青睐。到中后期以来,艺术市场中心开始内移,因此其后国内当代艺术市场的勃兴直接决定了艺术家观念的变化。

最明显的变化来自于绘画中身体的符号化转向。身体在其中并不作为具体的现实或历史的承载,它只代表可能的利益。这还不仅仅是个别艺术家的变化,它已影响至整个当代艺术界,以至于当代艺术界几乎整体转向了妥协的政治回避主义或市场的现实主义。或许,在这种妥协和回避中,并不乏政治波普批判的一面,但问题是,这不是来自群体模仿就是源于互相挪用,而并非源自个体自我的现实经验和深度思考,更重要的是艺术或艺术家从此面对的也不再是政治现实或社会现实,而是由画廊、画商和收藏者主导的利益现实。

这一时期不容忽视的是70后一代艺术家的崭露头角。在他们绘画中的身体形象及身体观念中,不难看出其更为在乎和关注的是现实自我的身体经验和心理变化,因此自始至终就持有一种政治回避主义的态度。夏俊娜的作品无疑是最为恰切的例证。作品表现的是都市女性青年常常身处花香四溢、华贵闲适的日常生活环境,绚丽斑斓中略显微醉、迷离的眼神充溢着惬意的、令人心驰神往的可欲性。她形构了类似画面中的她或她们这样一个群体的生活秩序,也映射了与之相应(相契或相悖)的另一重社会秩序。而这正是当代中国中产阶级白领女性真实的日常生活和精神情态。在这里,消费与政治无涉,只关乎个体的自我身体和心理感觉,而她的表达毋宁说就是对自我生活的一种“还原”。

不可否认,这种身体形态及观念背后难以回避消费主义带来的价值亏空的可能。这是不是意味着就此其具有了批判的现实主义的指涉了呢?其实,作为主体的夏俊娜她自身并不是不知价值亏空的现实或可能,问题的关键在于她并不反对、更不批判,而是认同这一现实或可能,亦即她自始至终就是一个政治回避主义者或价值虚无主义者。这也说明了,不论是夏俊娜,还是整个70后一代艺术家普遍认同这一价值缺席的消费生活。因此若非要赋予其批判的政治现实主义,反而显得“强人所难”了。从这个意义上说,批判的不应是70后一代,而是非要赋予他们批判的现实主义的这些批判者了。

事实是,当这种现实的政治回避主义作为一种生存情状的表达无可厚非,且这一风格或身体形态和观念受到市场的认同时,便意味着自身也可能随之从现实的政治回避主义转向市场的政治回避主义。这无疑离批判的政治现实主义愈来愈远,直至最终与前者政治波普、玩世现实主义殊途同归。

若换一个角度看,难道市场的政治回避主义不是一种现实吗?毫无疑问,它的确是一种现实。不同的是,这一现实所关注的是市场与政治之间的关系,其与绘画及其中的身体形态与观念并无直接关联,这自然非我关注的对象,故在此忽略不予讨论。而作为前者的政治回避主义是基于其中的身体形态和观念,尽管自身并不具有直接的现实政治所指,但其背后却不可否认这一所指的存在。

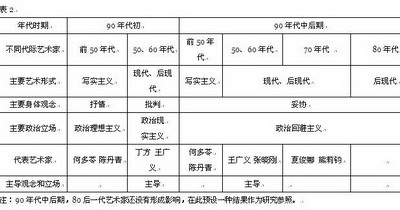

尽管90年代初还依然延续着80年代中后期以来的批判的政治现实主义,但很快随着体制变革和社会转型,其转向了妥协的政治回避主义,原初的批判性逐渐弱化直至消失,甚至这一去批判性的表象形式反而成为市场交易中的筹码。除此,不同代际间的身体表现形式自身也发生了变化。(如表2所示)

有意思的是,90年代初,不同代际艺术家之间绘画中的身体形式、观念,甚至政治立场也显得如此迥异。可是自中后期以来却都一致趋向对利益与消费或政治回避主义的诉求。尽管此时政治的消费亦关涉政治,但毫无疑问,政治在此并不具有政治本身的含义,而只是意在如何充当消费的载体而已。