20世纪90年代以来,在中国大陆被批评家命名为实验水墨的领域,早已出现了一种异质的创作取向。王川的《墨·点》(1990),王天德的《水墨菜单》(1996),胡又笨1997年的《抽象》系列、1998年的《黑色》系列、2000年的《空间流》揉纸装置,徐香林的揉纸与绢上重彩拼置的《水墨·痕迹与流行·消费》系列(1999年),张强的行为书法《踪迹学报告》(1996-2004),张羽的《指印》系列(宣纸水墨、植物颜料,2004-06),在艺术语言、艺术观念上,这些作品和一般的架上水墨相去甚远,甚至可以说已经超出了实验水墨的所指,姑且称之为当代艺术中的“水墨实验”。在这点上,戴光郁为其典型代表。他的大部分作品,都注重水墨实验与实验水墨的区别。

实验水墨与水墨实验的差别在于:前者是相对于中国传统绘画的一种样式变革,属于一种艺术媒介或者一种水墨画,目的是为了达成中国画的所谓现代性转向,和中国画保持着连续性的关系;后者仅仅以水墨、宣纸为艺术媒材,和中国画处于断裂的关系,强调两者的差别性胜于相关性,属于当代艺术的范畴。实验水墨如果要达成现代性转向,就必须扬弃以亚人类价值观为核心的中国传统绘画艺术精神;实验水墨艺术家在最低层面需要发展出个人性的艺术语言图式,在最高层面呈现人类性的艺术观念图式。完成了这种身份转变后,他们只不过是在使用水墨之类媒材进行艺术实验,他们的身份这时才是当代艺术家。“艺术家可以跟目前的社会没什么关系,他将自己融入国际化语境中。他可以生活在中国,也可以生活在法国,美国等,他选择艺术的题材,所有人都能欣赏。”(周春芽语)但是,艺术家的主题关怀需要同自己的生命情感体验发生内在的关联,并且从这种内在关联中提炼出个体性的艺术语言图式。在这个意义上,实验水墨叙述中的宏大观念,往往外在于艺术家作为个体生命的存在。水墨实验的陷阱,也许还是在于艺术家无法突破这种宏大叙述的传统观念的牢笼。从事水墨实验的艺术家的出路,在于以个体生命的存在方式去感知艺术在当今人类的真正使命。

1.艺术媒材的物性敞现与人的偶在生存

艺术媒材,指艺术家用来表达其艺术观念的物质材料如身体、宣纸、水墨、丙稀、帆布、油彩、大理石、汽车烤漆等等;艺术媒介,指艺术家的表达方式如行为、装置、绘画(国画、油画、版画)、雕塑、多媒体(影像)或电脑合成等等。无论在批评家的论文还是在艺术家的简历里,往往容易把两者混淆。在一些水墨行为装置的实验作品中,戴光郁展开水墨媒材的物性,呈现宣纸的润性功能、水墨在宣纸上随机浸透形成自然图式的最大可能性。它开始于1995年的《搁置已久的水指标》,后有《地图上的风景》(2004-05)、《山水 墨水 冰水》(2004)、《风水 墨水 冰水》(2004/12-05/02)。这些作品,仅仅把宣纸或水墨之类媒材当作一种物质自然体,将其置于污染的河水、结冰的大地上。其中,艺术家利用了时间的因素,伴随时间的过去,艺术图式悄然发生变化,一张张充满虎虎生机的真人照片在河水腐蚀后变得残缺不全,一个个政治家不遗余力地捍卫的象征完整主权的地图成为一滩污迹消隐在冰块之中,用水墨在雪地上书写的风水二字却湮没在自然的循环书写中不再同常人的命运发生关系。《山水 墨水 冰水》实施于德国巴伐利亚大地,用墨水书写的“山水”两个汉字,在冰面上其实也是一种物性的在者。其艺术图式十分简约,“巨大的汉字书法‘山水’横卧在自然山水冰面上,具有东方式的汉字诗意之美。遥望山川景色,一派水墨山水画氤氲之气象,真是美不胜收。然而,一看见书写于冰面的文字、一想到四时无常的风物变化,终归冰消雪溶的自然规律会带走短暂的文字‘山水’之美,不禁惆怅万分。之后,留下的是片刻沉思,再好的美景也会随风消逝;再强的英雄也会绝尘而去,想想多少古文明在历史尘烟中褪去颜色,只有山川景物依然如故,它在为我们见证历史?也许,文化兴衰的命运自有其隐匿性力量在操控?”(戴光郁语)

戴氏的下面系列,主要在人的行为作用下探索水墨能够达成什么样的自然的、偶在的果效,其中借用更多的人造物同艺术家本人的行为相呼应。它们包括《我射击我自己》(1997年)、《制造印痕的行为》(1997年)、《边界》(1997年)、《种瓜得瓜》(1998)、《还原-水迹墨痕》(1998)、《拍卖》(2000)、《植物人》(2001)、《7'23''》(2001)、《吸纳-冥想》(2002)、《等待戈多》(2003)。戴的《诗意之水》(2004)实施于北京798空间,其在白色桌布上的图式果效,完全会因为艺术家本人在把头砸进盛有墨水的桶里的瞬间意念而改变。艺术图式的意外获取,正好是一切艺术赖以成立的基点,是人性中的自由的个体生命的偶在体现。人的非确定性、偶在性,构成人作为个体生命而不只是动物般的肉体生命的特性。它们为艺术家的自由创造的达成承诺了前提。相反,传统的中国画为什么越来越丧失其价值的原因也在这里,由于奉行程式化的创作过程,在其没有创作之先艺术爱者便知道了它的效果图。这是对人的自由展开文化禁锢的产物,其形象仿佛窥视着儿女性生活的《父亲》(2002),最终带来《犬儒主义的新问题》(2006)。在长方形站台上两位蒙面人手中的绳索控制下,戴光郁用口叼毛笔在宣纸上书写:“我爱你们所有人,我想知道,我怎样做才能博得你们欢心?”犬儒主义者,既企图控制别人的生活将其纳入肉身的平庸状态,又顺服于这种价值观的控制。《想象行走、站立或逃逸》(2002),最为恰当地呈现出这种生活态度——控制者在被控制中控制着他者的肉体生命的生存延续。艺术家把自己的双脚用水泥凝固在铁桶中,一本正经地操持着空中镜面上企图逃离的两只小虫。它们仿佛《植物人2号》(2001),艺术家将自己倒立捆绑在成都画院的一根木柱上,把头伸入到一个青花瓷缸里透过管子呼吸,其中盛满中药、水。显然,戴光郁选择象征中国文化传统的画院场景、青花瓷缸、中药药材,是为了让艺术爱者反思汉语文化传统与现代人的关系,尽管其本身的行为充满了对立的批判性立场。另一方面,“植物人”,其实正是历代中国有权者以及被统治阶层的人生处境的现实写照,无论其身份为至高无上的领袖还是蝇营狗苟的平民。

感性文化批评在心理、社会、历史诸层面外,关于艺术作品的深度性意义阐释原则,还当关涉自然之维度。首先,艺术作品的媒材,在艺术家上手操劳前本是一种物质自然体,其丰富的物性内涵,有待艺术家打开、批评家言说;其次,物性的自然媒材,因着艺术家的行为而同物质自然体、自然生命体对话,在相互呈现中亮出自身的本真。这样,水墨实验的物性,一是水墨媒材的物性,一是其对象的物性。戴光郁以白色面粉为媒材的系列《一定要把墙建好》(2000)、《山水-风水》(2001)、《食色-性也》(2001),其实都是为了展开一种类水墨的媒材物性果效。面粉柔弱多变的性能,早已湮没在消费主义功利态度中,但是,因着艺术爱者的观看以及对坐者面部的改变而再次呈现出来,《多余的面粉》(2005)在此并不多用。此外,在艺术家看来,白色的宣纸在传统的中国画之中,不过是同面粉一样的物理媒材,并不会使人产生像国画家那样的宣纸崇拜情节。而任何物理媒材的有限在者,无论它是一种画院体制还是人造物品,只要在文化传统中获得了被膜拜的地位,它们就会成为反对人性自由的力量,成为禁锢艺术爱者的创造力的东西。戴光郁正是沿着探索人性的自由与人性的奴役两条思路进行创作,他向人们打开了反思传统文化在什么样的处境下蜕变为反人性因素的可能性,也揭示出人的偶在生存对于艺术创造的价值。

2.水墨实验的多媒介论与人的异化生存

戴光郁水墨实验的另一价值,在于他在当代先锋艺术家群中推进了一种多媒介的方法论体系。正是在他的系列作品中,我们发现按照艺术媒介来对现代艺术进行分类的依据不再有效,行为不再仅仅是行为、装置不再仅仅是装置、绘画不再是绘画,它们都是艺术家用来综合表达自己的艺术观念的媒介元素,属于艺术语言图式中的一个构成元素。其实,艺术家破除任何媒介的限制,正如20世纪50年代早期装置艺术破除任何媒材的限制一样,更是实现艺术创作自由、追求人的解放的体现。这样的实验,在东欧艺术家群中以斯洛伐克的米歇尔·穆林(Michal Murin)为代表。他主要为概念艺术家(各种装置、介入、挪用、项目实施、文本、以艺术项目为基础的当代哲学),和行为艺术家(戏剧-舞蹈-身体行为、音乐表演、声音表演、极简动作表演、录像行为、电影-音乐-口头表演、摄影行为以及社会、政治、演讲性质的行为表演),亦为新媒体、行为艺术之类文本的作者。另一位代表为他的同胞约瑟夫·朱哈兹(József Juhász)。作为多媒体艺术节的表演者和组织者,他把视觉和行动诗歌结合起来。 目前,在中国大陆,这样的艺术家还不多见,而能够把现代的行为、装置、摄影、地景之类艺术媒介同传统的表达方式如国画等等结合起来的艺术家更是屈指可数。

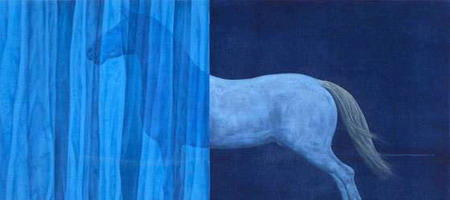

多媒介艺术,是艺术家使用多种艺术媒介创作的现代艺术作品;多媒体艺术,则是指艺术家利用多种电子媒介如电脑合成、录像、声音、网络等创作的一种现代艺术形式。在戴光郁的创作历程中,他也不乏单媒介的探索,其装置有以历史记忆为主题的《逝水如斯》(1997)、《日记》(1998),以及以批判把城墙砖变成黄金砖的物质主义为内容的《点石成金》(1998)系列、《静极生动》(1999)、《手相、性命与情色》(2005)等,其行为有《与大地造爱》(1999)、《吃与词》(2002)、《思想者》(2002)等,而《上路》(2004)、《失禁》(2005)把装置与行为两种媒介综合起来使用,最近两年还用宣纸与彩墨两种媒材创作了《我的母亲》(2005)、《领袖》(2005-06)、《两个人的天空》(2006)、《虚幻山水》(2006)等,甚至把指纹、印泥也转换成一种艺术媒材在宣纸上绘成《领袖》(2005-06)、《马、恩、列、斯、毛》(2005)。诸种媒介与媒材的使用,始终屈从于他要在艺术作品中所要实践的主题关怀。其中之一就是对我们这个时代的肉身主义文化与物质主义文明的批判性反思。他在拍摄的人体皮肤照片上,用照相透明水彩绘春宫图,取名为《关于皮肤的流言蜚语》(2005-06)。皮肤所指向的肉体生存与春宫图所象征的肉身享乐文化,淋漓尽致地表达了我们这个时代的精神景象。个人的肉身生活与男女的肉身生活,形成他的不少作品的主题关怀:一桌人心安理得地在一个全身抹有面粉的裸体女人以及一堆灰面前,边欣赏边享受面食(《食色-性也》);艺术家在艰难的倒立中讲述白领为了吞咽两盘西餐的故事(《吃与词》);一对男女在装裱有祥云的挂轴上,大胆地展示自己的性器(《云上的日子》【2005】);一个白领金箔人在经过风水理论测出的大地上挖洞、掏出生殖器《与大地造爱》做爱半小时,不断口诵圣经到声嘶力竭,其信仰的虚伪昭然若揭;他的《思想者》,纯粹就是一位不思不想的享乐主义者或犬儒主义者。

艺术创作中多媒介的使用,往往赋予作品以多元解读的可能性。戴光郁的《上路》,我们既可以解读为他个人之艺术道路艰辛的写照,也可以理解为当代中国的先锋艺术其举步为艰的处境表达,更可以看成是汉族在奔向现代化的过程中之踟蹰不前、一波三折的事实呈现,因为即使艺术家本人把装有婴儿的地上皮箱提起来也无法前行,如果不改变把人倒挂、使人异化的体制。艺术家在作品中注入的“自残”行为,是关于我们每个人生存境遇的隐喻。我们从行为的展开过程看到:“一只倒悬于空中的旅行箱握在倒吊者手中不堪重负后失控而开,箱里却曝出包裹严实的婴儿。听不见哭啼,宛若假寐的死婴横亘在我们面前,真不知该不该采取拯救行动。此时,阵阵琴声由弱到强,急促地颤荡于围观者踞站的空间。定目一看,原来是塞在艺术家嘴里的口琴,因倒吊的痛楚,由痛者身体释放的呻吟声破琴而出。痛苦的呻吟,转换成琴音,没有音符,却更加强烈地撕扯着观者的心,像预警的呼告击打着灵魂。现在我们明白了:原本不能动弹的‘上路者’连带着箱内襁褓中的婴儿,显然是对上路一说毫不吝惜的揶揄。”(戴光郁语)因此,“上路”是一次审问,一次对艺术愈渐体制化的权重意识的持守者们的审问。

如果说《上路》表达的是对于人性自由的约束这一艺术观念,那么,《失禁》则反向地揭示出人性在本能上对自由的向往。“失控的墨水经裤裆涌出,为下面的痰盂接住,也难掩垂吊者内心的稚幼,因为他口中不停地吹捣着儿童伸缩玩具口哨。这种情境下,他居然还怀抱一只鸡,难道他能像凤凰一样飞舞?我现在顺着这句话说下去,他的确想像凤凰一样飞舞,可结果是肯定的——凤凰涅槃。在这里,戴光郁给出一个暗示,凤凰涅槃的悲壮结局尽管是必然,但永生之路就从此开始。只要敢于担当,锐变之痛换来的必将是光明坦途。但问题的关键是:习惯势力仍在左右着人们的思维活动,人们害怕失去曾经拥有的文化信靠,害怕一旦丢失会像断线风筝飘荡于空中,不知去向。这就是戴光郁所关注的文化传承命运问题。……我们不能再像一个病入膏肓的弱智儿童,濒临毁灭,却全然不知,否则,等待我们的将是死亡——毫无意义的死亡。”(吴亦吾语)这里,依然体现出戴光郁对于生命偶在性的自由原则的思考。

当代艺术中,不少艺术家致力于探索人的自由与奴役、肉身之在的犬儒化、文化的传承与现代性之类主题。因为,它们就是我们的肉身日日夜夜所直面的现实,是我们的肉身被迫安居的肉身。但是,我们只见到少数艺术家心仪于敞现物质自然体的物性、艺术实验的多媒介论。尤其在这个以工具理性对待自然中的物质自然体(面粉、冰水)、以功利主义审视历史中的文化生命体(汉字、水墨、宣纸)的时代,戴光郁的水墨实验,具有不可替代的艺术乃至历史的价值。它们批判人囿于被决定的异化生存状态,为人生的偶在价值而辩护。

(2007年3月17日一稿31日二稿于香港火炭居)